Босоногая команда

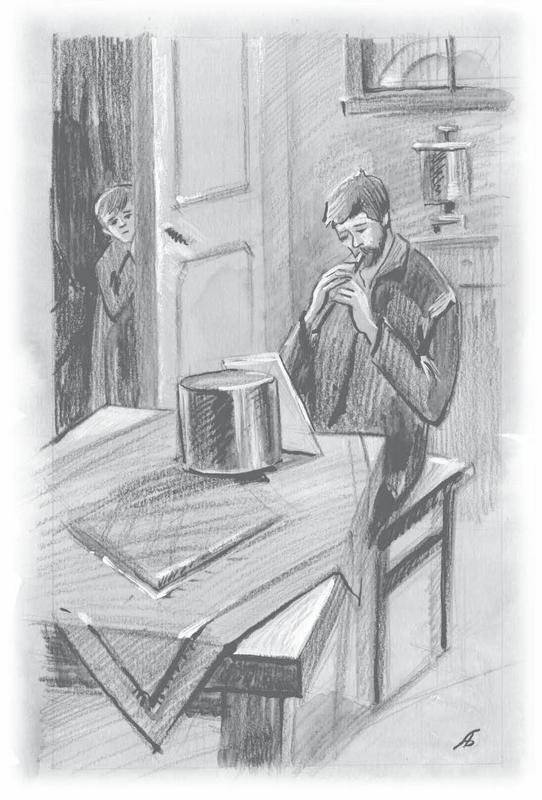

На кухонном столе горела маленькая лампа, стояла кастрюля, а к кастрюле была прислонена узкая тетрадь с нотами. Николай Васильевич сидел на табуретке, держал у рта тоненькую дудочку, перебирал пальцами по отверстиям и заливался – играл с увлечением. То, пригнув низко голову, он пристально смотрел в тетрадь и покачивался из стороны в сторону, то откидывал голову назад и играл с закрытыми глазами, то приподнимался на табурете и вытягивал тонкую, дрожащую ноту.

Наташа никогда еще не слыхивала такой музыки. «Точно птица поет», – думала она, затаив дыхание, полуоткрыв рот и не сводя восторженных глаз с музыканта. А тот, казалось, забыл весь мир и играл песню за песней. Флейта точно плакала; затаенная грусть и жалоба звучали в ее тихих, нежных переливах, и у самого флейтиста капали из глаз слезы.

Вот он кончил, подперев рукой голову, задумался и стал отирать красным ситцевым платком глаза.

В эту минуту Наташа оступилась и стукнулась нечаянно о дверь. Николай Васильевич перепугался, точно его застали на месте преступления, завернул флейту в платок и бросился к дверям.

– Наташенька! Это вы? Простите! Я вас разбудил? Пожалуйста, простите! – растерянно бормотал он.

– Я… ничего… Так… Только послушала, – испуганно твердила девочка, отступая назад.

– Я думал, вы крепко заснули… Соскучился… Немножко поиграл…

– Нет, я не спала… Я все слушала.

Оба смешались и не знали, что говорить.

– Простите, Наташенька! Экий я, право! Разбудил вас… – начал опять Николай Васильевич.

– Как вы хорошо играете, – сказала Наташа, оправившись.

– Что вы, Наташенька! Это я так, для себя… Я ведь совсем не умею…

– Вы очень, очень хорошо играете, – повторила девочка, переступив через порог в кухню и останавливаясь у плиты.

– Я люблю поиграть… Одна в жизни услада… Скучно тоже… Выучился самоучкой… Флейту один старичок подарил… Славный был, царство ему небесное! – говорил Николай Васильевич.

– Сыграйте еще, – попросила робко девочка, подходя к кухонному столу.

– Да я с радостью… Только ведь плохо… Боюсь вот, пожалуй, наши вернутся – рассердятся.

– Они из гостей нескоро приходят, – успокоила его Наташа.

Николай Васильевич перевернул тетрадку и снова заиграл. Наташа села на табурет и не спускала с него глаз. Все песни, одна другой грустнее, доходили до сердца маленькой слушательницы, вся жизнь которой была такая же грустная и заунывная.

Николай Васильевич кончил и стал бережно вытирать свою флейту.

– Теперь я все вам сыграл, Наташенька, больше ничего не знаю… Теперь вы шли бы спать… Неравно, наши вернутся, – сказал он.

– Нет, уж я лучше в кухне посижу… Тут так хорошо, – отвечала Наташа.

Наступило молчание. Дядя и племянница смотрели друг на друга.

– А вы боитесь тети Маши? – спросила серьезно девочка, будто припомнив что-то.

– Нет, не боюсь.

– Я думала, что боитесь, – протянула Наташа и задумалась.

– А вы не можете совсем выпрямить голову? – помолчав, опять спросила Наташа.

– Нет, Наташенька, не могу. Это у меня от болезни.

– А вы знаете «прiеръ дивiеръ»?

– Это что же такое? – удивился Николай Васильевич.

– Это тоже такая музыка… Липочка всегда на фортепиано играет… Сначала так тонко-тонко, а потом толсто. Очень тоже хорошо.

– Нет, я этого не знаю… Я ведь по-настоящему не учился играть.

– А песню «Люди добрые, внемлите» знаете? Липочка поет…

– И песни этой не знаю.

– А вы видели, какой у Липочки красный нос?

– Нет, не замечал… Это от Бога, Наташенька, кому что дано… На это нехорошо смотреть. Что ж за беда!

– Да? А вот Липа все смотрит на свой нос в зеркало и мажет его мазью, – серьезно сказала Наташа и замолчала.

– Липочка очень любит ливерную колбасу, – неожиданно прибавила девочка.

– Ведь оно хорошо… Отчего ж не любить? – отвечал Николай Васильевич.

– Пусть себе кушают на здоровье, Наташенька… На это тоже не надо смотреть…

– А где вы раньше жили? У вас была квартира?

Николай Васильевич смутился.

– Эх, Наташенька, не спрашивайте об этом… Жизнь моя была плохая… Не стоит вспоминать! Судьба-то забивает людей! – печально отвечал он. «То же говорит про судьбу, что и дядя Петя», – подумала Наташа и, качнув головой, со вздохом проговорила:

– Вас тетя Маша ни за что не хотела брать на кухню жить… Дядя Петя из-за этого плакал… Они с Липочкой говорили, что вы помешанный… что вы напьетесь и еще беды наделаете… Еще говорили, что вы меня приколотите.

Николай Васильевич покраснел и, опустив голову, долго молчал.

– Нет, Наташенька, вы не верьте! – наконец тихо заговорил он. – Я вас никогда не обижу… Я человек больной, несчастный… Прежде, давно, и я людей знавал, тоже учился кое-чему… А теперь только горе мыкаю… Вот живу здесь из милости… А выгонят, буду бродить по улицам, как негодная собака.

– Нет, вы хороший! Мне вас жаль! – растроганным голоском проговорила Наташа, скорее в ответ на собственные мысли и с нежностью положила свою худенькую ручку на руку Николая Васильевича.

– Доброе у вас сердечко, – сказал тот. – Только, вижу я, судьба и вас не балует… Малы вы, Наташенька, еще ничего не понимаете…

– Нет, я все понимаю, – возразила девочка.

В это время в сенях послышались шаги.

– Наши!!! – испуганно воскликнул Николай Васильевич и засуетился по кухне.

Наташа, как мышонок шмыгнув в гостиную, дрожащими руками сбросила платье, крепко зажмурила глаза, а сердечко ее било тревогу от полноты новых ощущений. Она слышала голос Николая Васильевича:

– Озябли, Марья Ивановна? – спрашивал он. – Петенька, позволь пальто, я вытряхну. Олимпиада Петровна, я вам сейчас помогу… Кажется, снег идет?

Ни Липа, ни тетка ни слова не ответили ему, только дядя Петя спросил:

– Все у нас благополучно, Коля?

– Все слава Богу… Я и не ложился, вас поджидал, – был тихий ответ.

Наташа стала засыпать… Какие-то приятные грезы туманили стриженую голову. Девочке представлялось, что с ней случилось нечто необыкновенное, что завтра, когда она проснется, у нее будет что-то новое, радостное, хорошее.

Тепло и свет

Со времени случайного «музыкального вечера» для Наташи и Николая Васильевича будто началась новая жизнь. Казалось, в квартире Петровых стало теплее и светлее. Наташа ожила; в ее больших грустных глазах по временам вспыхивали веселые огоньки; она стала двигаться живее, часто порывалась заговаривать с «большими», за что всегда получала сердитые окрики тетки:

– Наталья, ты с ума сошла? Чего ты лезешь с глупыми разговорами? Чему ты все ухмыляешься так же, как и твой идиот дядюшка?! Вот-то наказанье! Нечего сказать, наградил Господь родственничками!

Николай Васильевич все чаще и чаще посматривал на маленькую девочку с отеческой нежностью, молча ей улыбался и кивал головой; иногда он приносил ей из лавки пастилку или леденчик и передавал украдкой. Наташа взглядами благодарила его, думая о том, какой он добрый и хороший: ведь так ее никто еще не баловал.

Однажды тетка застала Наташу на кухне. Она стояла, облокотившись на колени дяди, смотрела ему в глаза и непринужденно болтала.

Разразилась целая буря.

– Наталья, ступай в комнату, – гневно закричала Марья Ивановна, прошла за племянницей, плотно прикрыла дверь и стала ее бранить:

– Ты что, голубушка?! Это еще что за смешки с оборванцем дядюшкой? Что у тебя другого занятия нет?! – Подумай, Липочка, какие нежности! Нашла себе подходящего друга! В глаза этому полупомешанному смотрит, глупости болтают, и оба смеются. Чтобы этих разговоров никогда не было! Слышишь?! А не то не обрадуешься!!!

– Ты, Наталья, становишься совсем нехорошая, своевольная девчонка! – вялым голосом прибавила Липа.

Наташа понять не могла, почему тетенька и двоюродная сестра не позволяют ей говорить с Николаем Васильевичем, и недоумевала, что же тут дурного? Марья Ивановна и Липа тоже, конечно, не могли бы указать тут дурного, но им нравилось проявлять свою власть.

Для Наташи и Николая Васильевича выдавались, хотя и нечасто, веселые, отрадные вечера, которые они потом долго вспоминали. Как только хозяева уходили в гости, Наташа, сияющая, появлялась в кухне.

– Поиграйте на вашей флейте, Николай Васильевич, – просила она.

И Николай Васильевич играл без конца все, что он знал.

– Наташенька, вы, может, знаете какие-нибудь песни? – спросил он раз девочку.

– Знаю «Люди добрые, внемлите печали сердца моего», которую Липочка поет.

– Этой я не могу играть. А еще не знаете ли какой?

– Еще помню немножко: «В селе малом Ваня жил». Давно-давно мне ее папа пел. Я тогда была еще маленькая.

– Вот-вот! Это отличная песня. Послушайте! Так что ли?

Николай Васильевич заиграл.

– Да, она самая, – сказала Наташа. – Дальше там:

«Ваня дудочку берет,Тане песенку поет.Ай, люли, ай, люли!Тане песенку поет».– Попробуйте, спойте, Наташенька, – предложил Николай Васильевич.

– Нет. Мне стыдно, – отвечала девочка и застенчиво улыбнулась.

Николай Васильевич тоже улыбнулся.

– Чего же стыдиться-то?! Вот тоже сказали! Тут дурного ничего нет. Певицы поют перед тысячью народа и не стыдятся. Спойте, спойте, Наташенька!

Раздались звуки флейты, наигрывающей «Ваню и Таню». Наташа сначала не пела, а только говорила песню шепотом речитативом, дрожащим голосом, глотая слова.

– Погромче, Наташенька! Чего вы боитесь? – И Николай Васильевич запел сам хриплым, прерывающимся голосом:

«В селе малом Ваня жил…»Наташа ему подтягивала.

– Ну, пойте теперь как следует. Ведь у вас голосок есть! Право!

Николай Васильевич снова заиграл на флейте.

Пение стало раздаваться все громче и громче. Свежий чистый голосок маленькой певицы звучал, как серебряный колокольчик, и переливался вместе с флейтой.

– Очень хорошо выходит, Наташенька! Расчудесно! Вы точно настоящая певица! – восторгался Николай Васильевич. – Ну-ка, еще разок!

И ободренная девочка, раскрасневшаяся, улыбающаяся, с блестящими глазами, заливалась, как соловей.

У обоих на душе было хорошо и весело. Песня и музыка находят отклики в сердце каждого человека и будят в душе лучшие чувства и мысли.

После игры и пения в длинные зимние вечера Наташа и Николай Васильевич вели нескончаемые разговоры, и тут девочка узнала много нового: иной мир открывался ее просветлевшим глазам.

Николай Васильевич рассказывал, как живут другие люди за пределами их маленькой квартиры, рассказывал, как учатся дети в школах. Иногда он передавал девочке, что помнил, из Священной истории, говорил стихи или басни.

– Еще, еще скажите, – шепотом просила Наташа, восторженно переживавшая сладость новых познаний.

– Эх, Наташенька, поучил бы я вас, да сам почти все забыл. Не могу! Перезабыл… Так досадно!

– Как мне хочется учиться и про все узнать. Как это хорошо! – мечтательно говорила девочка.

– Надо учиться. Молите Бога, Наташенька, Он услышит детскую молитву. Все будет тогда к лучшему. Может, и учиться станете.

Наташа глубоко задумывалась…

Иногда Николай Васильевич рассказывал девочке про театры, про актеров, про разные представления: как поют певцы и певицы, как играют на разных инструментах, как народ от восторга бьет в ладоши, сколько там горит огней и как бывает весело.

– Вот, Наташенька, может, и вы будете певицей, когда вырастете, – прибавлял он.

– Мы уж лучше вместе. Вы будете играть на флейте, а я стану петь. Это будет очень хорошо! – отвечала девочка.

– Нет, Наташенька, я уж не гожусь! Меня тогда и на свете не будет, – говорил Николай Васильевич.

– Нет, вы годитесь. Я не хочу без вас! Вы всегда будете на свете, – дрожащим голосом возражала Наташа. У нее на глазах навертывались слезы, и она доверчиво прижималась к дяде.

– Хорошая вы девочка, жалостливая! Малы вы еще, Наташенька, ничего не понимаете! – взволнованно шептал Николай Васильевич. – Наши идут! – вдруг неожиданно прерывал он беседу, заслышав шаги.

Музыкальные способности Николая Васильевича скоро открылись и произвели в семье переполох.

Дело было вечером. Марьи Ивановны и Петра Васильевича не было дома. Липа лежала на диване и читала книгу. Наташа сидела в своем обычном уголке.

Совершенно неожиданно в кухне раздались тихие едва слышные звуки флейты.

Липа приподнялась на диване, отложила книгу в сторону и, сдвинув брови, недоумевая, стала прислушиваться; очевидно она не понимала, что это за музыка и откуда она несется.

Наташа привстала и, вытянув худенькую шею, не спускала с двоюродной сестры торжествующего взгляда; ее рот расплылся в улыбку, глазенки блестели; все ее довольное, счастливое личико, казалось, говорило: «Ты удивлена? Ты не понимаешь, что это и откуда? А я знаю и восхищаюсь».

Девочка не выдержала.

– Липочка, ведь это Николай Васильевич играет. Как хорошо! Он может и другие песни сыграть еще лучше. Хотите, я попрошу?

Тут произошло нечто неожиданное. Липа стремительно сорвалась с места, лицо ее стало красное и злое, она распахнула дверь в прихожую и прокричала:

– Николай Васильевич, вы, должно быть, совсем помешались?! Я – дома, занята, читаю, а вы свистите на какой-то дудке?!

– Извините, Олимпиада Петровна! Я думал, что вы не услышите. Я тихонько, – отвечал Николай Васильевич переконфузившись.

Думают только индейские петухи! – отвечала резко Липа и снова легла на диван. – А тебе, Наталья, еще достанется. Ты очень большую волю берешь.

Наташа словно застыла на своей скамейке за диваном, без слов, без движения, с большой обидой на сердце. «Бедный, бедный Николай Васильевич! Ему ничего не позволяют. И за все-то его бранят! Сама Липа «прiеръ дивiеръ» играет – как иногда гремит – все ничего. А Николаю Васильевичу и тихонько поиграть нельзя», – с горечью размышляла стриженая головка и сильнее, искреннее желала вырасти скорее большой, взять к себе жить Николая Васильевича, позволить ему играть громко на всю квартиру и не пускать к себе Липу.

Когда вернулась домой Марья Ивановна, Липа, раскрасневшись, с негодованием рассказала матери происшедшее.

– Вообразите, мама, дядюшка вздумал сегодня на всю квартиру на дудке свистеть! Вот флейтист явился!

– Что же, ты его, надеюсь, отчитала как следует?

– Конечно! Так на него закричала, что в другой раз не засвистит.

– Это ужас, что за народ нынче! Им делаешь благодеяние, поишь, кормишь, даешь угол, а они норовят на шею сесть. Неблагодарные!

– А эта глупая девчонка изволит восхищаться, говорит: «Хотите, Липочка, я его попрошу еще сыграть?» – передразнивала девушка Наташу.

– О! И доберусь же я до нее! Да как ты смеешь?! Становись сейчас в угол! Вот наказание! – сердилась Марья Ивановна.

Наташа заплакала и стала в угол.

– Петр Васильевич, – жаловалась вечером Марья Ивановна мужу, – потрудись приказать твоему флейтисту братцу не разводить в моей квартире концертов… От них только голова трещит… Да вели Наталье язык за зубами держать. Очень она дерзка становится! Измучили они меня!

Петр Васильевич по обыкновению молчал, хмурился, и на лбу его глубже и резче ложились морщины.

С тех пор Марья Ивановна и Липа иначе не называли Николая Васильевича, как «дядюшка-флейтист». И с какой насмешкой произносилось это прозвище.

Николай Васильевич не выдержал гнета. Пришла и на него беда. Вернулся он как-то из лавки в необыкновенно веселом настроении: сначала что-то бормотал сам с собою, потом стал петь, смеяться и, шатаясь, заговаривал с Марьей Ивановной.

– Да вы пьяны?! – закричала та вне себя. – Вон! Сейчас вон! Чтобы духу вашего не было.

– Куда я пойду? Извините! Вы не беспокойтесь, Марья Ивановна! Мне некуда идти… И не пойду! Конечно, я немножко… Вы извините, – бормотал Николай Васильевич, затем лег в кухне на полу и тотчас же заснул.

Марья Ивановна очень сердилась и требовала, чтобы муж прогнал брата. Но потом дело как-то умолкло. Петр Васильевич уговорил жену простить Колю, а того сильно пристыдил.

Наташа перетрусила не на шутку и долго после того, ничего не говоря, смотрела на Николая Васильевича с укором, печально и серьезно.

Наташа заболела

Наташа заболела. Случилось это как раз в именины Липы, когда у Петровых ожидались гости.

Девочка металась вся в жару: голову ее ломило нестерпимо, глаза слипались, ноги подкашивались; она то прислоняла больную голову к спинкам стульев, то ложилась на диван и смотрела на всех страдающими, воспаленными глазами.

– Не беда! Поправится! – говорила тетка. – Наталья, иди ляг в кухне на сундук. Там тебе будет спокойно.

– Машенька, ты бы ее малинкой попоила да прикрыла бы потеплее, – заикнулся было Петр Васильевич.

– Без тебя знаю, – оборвала его жена.

Наташа ушла в кухню и легла там на сундуке.

– Николай Васильевич, знайте, если вы сегодня выпьете хоть одну рюмку водки, я вас немедленно выгоню! – сказала Марья Ивановна, выходя расфранченная на кухню.

Николай Васильевич промолчал и с беспокойством взглянул на Наташу.

Наступил вечер. Гости собрались. В гостиной слышались говор, смех, музыка. Там играли в карты, угощались; Липа отчаянным сопрано пела: «Люди добрые, внемлите…»

Марья Ивановна беспрестанно выбегала на кухню и кричала на Николая Васильевича:

– Вымыли посуду? Как вы долго возитесь! Давайте сюда… Экий тюлень! Ставьте самовар!

Она вырывала полотенце из рук Николая Васильевича и сердито перетирала стаканы и чашки.

Наташа лежала на сундуке и стонала. Музыка, пение, крики и стукотня, как тяжелые молотки, отзывались в ее больной голове.

– Николай Васильевич! – окликала она, как только тетка скрывалась из кухни.

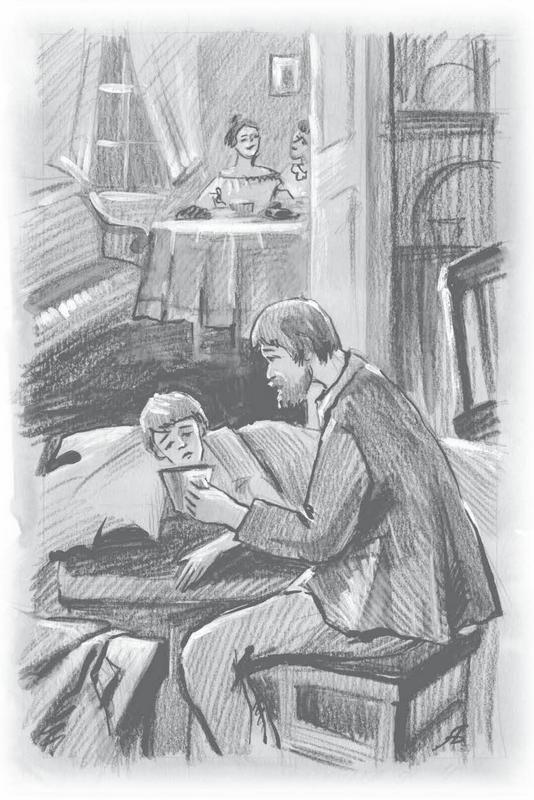

– Что, Наташенька?.. Что?.. Попить хотите?.. Да? – спрашивал тот тревожно, нагибаясь к девочке.

– Николай Васильевич, слышите?! Это Липа «прiеръ дивiеръ» играет. А кто булками обносит гостей? Ой, как голову больно! Дайте пить…

– Сейчас, Наташенька, сейчас, милая… Я вам чаю с лимоном налью… Тетя не увидит… Пейте…

Он дрожащими руками приподнимал стриженую головку и бережно поил девочку.

– Николай Васильевич, подите ко мне… – через несколько минут звала опять Наташа. – Я боюсь, боюсь тети Маши.

Николай Васильевич подходил, с нежной лаской нагибался к больной и гладил ее по голове.

– Не бойтесь никого… Я тут с вами… Вас не обидят. Может, головку примочить? Да? – спрашивал он и глаза его застилались слезами.

– Дайте мне руку, – Наташа ловила горячими, сухими ручками руку дяди и прижималась к ней пылающей щекой. – Так хорошо! – шептала она и закрывала глаза.

Что было хорошо, Николай Васильевич не знал; может быть и то, что ребенок впервые не чувствовал себя одиноким.

Заслушав шаги хозяйки, Николай Васильевич вставал у сундука и прикрывал собой больную.

– Самовар подайте! За хлебом сбегайте! – кричала Марья Ивановна. – Какой вы бестолковый! Чего вы по кухне мечетесь?

Николай Васильевич делал все, как в чаду. Все его мысли и тревоги были обращены на маленькую девочку, беспомощную, покинутую. Посмотрев с беспокойством на Наташу, он торопливо побежал в лавку за хлебом и мигом вернулся.

Нарезая хлеб, он неожиданно заметил, что большие, болезненно блестящие глаза в упор смотрят на него.

– Что, Наташенька? Не надо ли чего? – заботливо спросил он.

– Дядя Коля… – тихо позвала девочка. Она впервые его так называла, и это вырвалось у нее так ласково, от души.

С замирающим сердцем бросился Николай Васильевич на этот зов.

– Что милая? Попить хотите?

– Дядя Коля…сядьте на сундук… Вот тут. Сядьте… Знаете, Николай Васильевич, вы не пейте водки… Пожалуйста, не пейте! Тетя Маша вас бранит и сердится… А я вас тогда боюсь… Правда, боюсь… Вы тогда страшный и гадкий…

Николай Васильевич опустил голову и долго-долго молчал. Вдруг он словно очнулся и решительно вскинул глаза на девочку.

– Даю тебе честное слово, Наташенька, не стану больше пить. Гадость она, водка-то… Поправляйся. Для тебя не стану. Вот увидишь.

Наташа улыбнулась и погладила дядю по руке.

– Я вас очень люблю. Больше, чем дядю Петю…. Больше гостей, больше всех, – лепетала девочка, протягивая худенькие руки. Она охватила нагнувшегося к ней дядю за шею и закрыла утомленные глаза.

– Милая моя! Родная! Добренькая! – шептал Николай Васильевич, а крупные слезы одна за другой катились по его лицу и падали на пальто, которым была прикрыта девочка. Он гладил ее по голове, по щекам и смотрел на нее с умилением и тревогой.

Заслышав шаги Марьи Ивановны, Николай Васильевич поспешно вскочил, взволнованный и растерянный.

– Что же вы хлеб-то не нарезали? Сами догадаться не можете! – кричала на него хозяйка.

И под эти сердитые окрики, под звуки фортепиано, под веселый смех гостей, между двумя никому ненужными людьми был заключен дружественный союз сердечной привязанности, без которой живется так холодно. Живая, чистая любовь согревает жизнь, как солнечные лучи весною, и может подвигнуть на все доброе.

Сидя около Наташи, в полузабытьи закрывшей глаза, Николай Васильевич с грустью смотрел на нее и думал, что она маленькая и одинокая, растет без ласки отца и матери, никому не дорога и не знает детских радостей, не видит веселья. Положим, Петенька жалеет Наташу, но ведь у него есть своя дочь и он боится Марьи Ивановны. Наташу же некому пригреть… А какой ребенок не жаждет ласки и не льнет к доброму человеку?!

– Липочка поет «прiеръ дивiеръ»… Я буду петь… Дядя Коля… дядя… Я боюсь… Дядя Коля… Мне страшно… Спрячьте меня, – металась и бредила Наташа.

Николай Васильевич то гладил ее по голове, поправлял подушку, подносил пить, то сжимал свою голову руками и что-то шептал. Он давал сам себе обеты не бросать и оберегать девочку на ее жизненном пути, сделать для нее что-то хорошее, что – он и сам еще не знал, но все ему казалось теперь возможным и достижимым.

Под утро гости стали расходиться. Наташа заснула. Николай Васильевич вздохнул и, посматривая поминутно на заснувшую девочку, стал мыть и убирать посуду после пира, боясь лишний раз шевельнуться и неосторожно стукнуть.

Дядюшку выгнали

Наташа выздоровела. Болезнь ее была одна из тех детских болезней, которые неожиданно приходят и скоро проходят. Между тем, Николай Васильевич за то время, что девочка пролежала в кухне на сундуке, совсем изменился, даже осунулся, тревожась за нее. Он бродил как тень и твердо выдерживал обещание, данное племяннице.

Наташа поправилась, перебралась в залу за диван, и Николай Васильевич повеселел.

Похудевшая, слабенькая девочка сияла тихим счастием: точно болезнь переродила ее.

Раз тетка ушла за провизией, а Наташа, улучив свободную минутку, выбежала в кухню.

– Дядя Коля, наши сегодня на весь вечер в гости уйдут! – радостно шепнула она, рассмеялась и захлопала в ладоши.

Многое было этим сказано: обоим представился веселый вечер, разговоры, пение, игра на флейте. Такие светлые минуты не часто выпадали на их долю.

– Твой почтенный дядюшка-флейтист сегодня совсем с ума спятил, – говорила Липе вернувшаяся Марья Ивановна. – Представь, душенька, стирает в корыте полотенца и ухмыляется во весь рот. Вот-то сокровище!

– Ах, да не говорите мне о нем! – ответила Липа. Наташа догадалась, чему улыбался дядюшка, и в ее больших глазах мелькнул задорный огонек.

Вечером, как только хозяева скрылись за дверью, девочка была уже в кухне.

– Ну, дядя Коля, давайте теперь играть на флейте, – весело подпрыгнув, сказала она.

– Погоди, Наташечка… наши еще не успели далеко отойти. Услышат, тогда нам плохо будет… Надо вот и кухню прибрать.

– Как мы с вами давно не флейте не играли. Я все ждала, ждала, когда-то они уйдут. Как я рада? Вы рады, дядя Коля, что они ушли? – болтала Наташа.

– Конечно, нам с тобой посвободнее. Только они ведь хозяева, Наташечка… Тут уж их воля…

– Играйте, играйте же скорей… Сначала мою любимую. Знаете, так тонко-тонко-тонко, а потом – как птичка.

Зазвучала флейта. Николай Васильевич переиграл все, что только знал. Наташа спела «Ваню и Таню».

– Слушай, Наташечка, выучи-ка петь «Среди долины ровныя»[1]… Это самая лучшая на свете песня. Ты послушай-ка, что это за песня.

Николай Васильевич тихо запел своим дрожащим, разбитым голосом:

«Среди долины ровныя,На гладкой высотеЦветет, растет высокий дубВ могучей красоте.Высокий дуб развесистыйОдин у всех в глазах,Стоит один, бедняжечка,Как рекрут на часах!Взойдет ли красно солнышко, –Кого под тень принять?Ударит непогодушка, –Кто станет защищать?Ни сосенки кудрявыя,Ни ивки близ него,Ни кустики зеленыеНе вьются близ него».– Очень хорошая песня! Такая жалостливая, – заметила Наташа, когда певец замолк. – Спойте, дядя Коля, еще раз. Научите меня…