Смыслы психотерапии

Психотерапия разворачивается в некоем особом пространстве времени-сознания, представляет особую реальность, особую грань действительности. Ее можно обозначить вслед за А.Е. Алексейчиком как терапевтическую жизнь. Не идентичная жизни обыденной, но и не противопоставленная ей она имеет свои измерения, внутреннюю метрику, язык, передать которые на словах трудно, если в принципе вообще можно. И недаром в обсуждении звучали опасения, что оно каким-то образом может нарушить целостность психотерапии. Чтобы этого не произошло, приходится принять границы возможностей. Однако неизъяснимость, несказуемость психотерапии не означает ее непостижимости – она, по крайней мере, постигаема. Но лишь при условии, что мы входим в ее мир и пытаемся постигать его соответственно его закономерностям, а не извлекаем ее из ее мира, чтобы судить о ней по чужим для нее меркам. Осмысление психотерапии требует преодоления границ обыденных опыта и интерпретаций. Не уход или отказ от них, но расширение возможностей через преодоление их ограниченности.

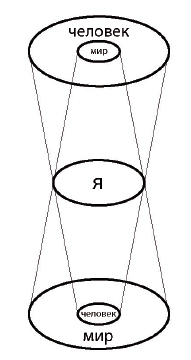

Если обратиться к прозвучавшим в обсуждении признакам психотерапии, особость психотерапевтической жизни выступает очень ярко: психотерапия – это уникальное, целенаправленное, эмоционально окрашенное взаимодействие. В нем формируется особое межчеловеческое пространство, в котором происходит психотерапевтическое превращение этического, позволяющее чувствовать себя в безопасности и быть открытым поиску, приводящему к изменению переживания себя в мире и расширению возможностей совладания с жизнью. В психотерапии, замечает Л. Шерток (Шерток, 1992), задействовано множество далеко не всегда уловимых и, тем более, поддающихся пониманию переменных, и происходит она одновременно во многих плоскостях бытия. Человек всегда динамичное единство внешнего, объективного и внутреннего, переживающего миров.

Рис. 1. Реальности человека В. Каган ©1993

Но в обыденной жизни он склонен воспринимать себя помещенным в объективный мир и действующим согласно его законам, а в жизни душевной сам этот мир располагается внутри человека, живущего так, как он переживает мир. В повседневной жизни мы так или иначе, больше или меньше, с разной степенью успешности руководствуемся законами объективного мира – строим с ним отношения, совладаем с ним. В психотерапии Янусову мышлению открывается мир переживаний не как аккомпанемент реальности, но как особая реальность, в которой слиты воедино внешнее и внутреннее пространства, астрономическое и психологическое время, рассудочное и чувственное. Происходит то превращение этического, о котором говорит Саша Бадхен: «.. в отношениях, возникающих между клиентом и терапевтом… этическое нарушается и превращается. С моей точки зрения – это волшебное превращение этического… я называю это психотерапевтической трансформацией этического, поскольку добро вот этого человека начинает превалировать над добром для всей цивилизации. Это чудо, которое наступает только в терапевтических отношениях. То есть, в принципе в жизни это чудо может быть, но скорее как исключение. <…> А вот в процессе психотерапии это условие. Не в том смысле условие, что я могу притворяться, делать вид, что это так, а в том, что должен принимать это как точку отсчета. Психотерапия это бытие с человеком. И в этом бытии воссоздается мир, который был у этого человека разрушен, разорван» (Бадхен и др., 1993, с. 28). В этой особой реальности человек открывается как бытие драматическое. Ибо ни в собственно адаптации человека к миру, ни в создании внутреннего мира драматическое как таковое не заложено – оно возникает там и тогда, где и когда внутренняя картина мира встречается с миром, а значения и смыслы – с фактами.

В этой связи замечу, что адаптация к миру не кажется мне магистральной целью психотерапии. Скорее я согласен с Беном Колодзиным в том, что душевное здоровье заключается в согласии переживаний себя и фактов своей жизни (Колодзин, 1992). Тогда цель психотерапии можно сформулировать как переход от препятствующего личностному бытию и развитию конфликта к являющемуся их движущей силой противоречию, от нарушающей единство бытия и личности амбитендентости к расцвечивающей их антиномичности, то есть к такому миро- и себя переживанию, которое предполагает необходимость и обеспечивает принципиальную возможность ответственного выбора. Каким будет этот выбор пациента, психотерапевт не может знать и не он его определяет или, тем более, совершает. Такой взгляд может быть неприемлем для обыденного и врачебно-патерналистского сознания, ориентированного не на процесс, а на результат, за достижение которого ответственен психотерапевт. Мой опыт пути из клинической психиатрии в психотерапию подсказывает, что именно осознавание границ возможностей и роли психотерапевта решающим образом увеличивает потенциал психотерапии и определяет ее понимание, в котором ключевым словом является диалог.

Само по себе это слово ровным счетом ничего в психотерапии не проясняет. Что значит вступить в диалог? Почему бы не поговорить о своих проблемах с другом, женой, мужем? Зачем искать психотерапевта, тратить время и деньги? Да по той простой причине, что обыденные диалоги – это часто и в значительной мере монологи – разговоры о себе по поводу другого: «Думаю, что ты… Тоже сталкиваюсь с этим… Я бы на твоем месте…». Это обмен словами, а не смыслами – logo, а не logos. Или, по М. Буберу, диалог Я – Оно, тогда как в психотерапии происходит диалог Я – Ты, где другой – уникальное средоточие общего и единичного, другое Я, а не единица общего, Оно. Этот диалог имеет целительный потенциал.

Тут возникают некоторые сомнения в уникальности психотерапии. Многим знаком опыт целительных ночных диалогов в пути с их удивительной взаимной открытостью и доверием, когда в минуты астрономического времени вмещаются дни, месяцы и годы времени психологического. Мы никогда не предвидим такие диалоги заранее и, тем более, не организуем их – они случаются. Но оглядываясь на их опыт, можно увидеть некоторые немаловажные детали.

Я куда-то еду. Позади минуты прощания, когда хочешь сказать и услышать что-то важное, а говоришь и слышишь всякие мелочи, вызывающие смущение и чувство неловкости, разряжаемые шутками. Наконец поезд трогается. Почему-то хочется смотреть в окно, где город сменяется окраинами, окраины – пригородами, пригороды – просторами, в которых время от времени возникают островки чужой, неведомой мне жизни. За всем этим под мерное покачивание и постукивание то, с чем только что так не хотел расставаться, отодвигается куда-то на периферию сознания, становится из боли легкой грустью. Я уже не там, откуда уехал, и еще не там, куда приеду. Я застыл у окна, но каждый миг я не там, где был миг назад. Я где-то между и нигде. Но я здесь. Возникает желание оглядеться, освоиться в этом несущемся пристанище. Что вокруг, что за люди? Ориентировочное напряжение постепенно сгладится, но чувство будоражащей новизны останется. Будут знакомства с соседями, разговоры о том, о сем, ни о чем. А под вечер разговорюсь с кем-то, с кем мы чувствуем нечто взаимно влекущее. Вагон засыпает, в тусклом свете лицо собеседника едва угадывается, ритмичные покачивания и постукивание колес на стыках, световые промельки за окном, неслышные силуэты проходящих мимо людей – все это создает особый, необычайно защищенный и при этом открытый мир. И в какой-то неуловимый момент разговор приобретает совершенно иной смысл. Пространство уже не разделяет, а объединяет нас. Легко и светло облекается в слова прежде казавшееся несказуемым. Мысль другого угадывается с полуслова, как твоя собственная, но зовет слушать и слушать. Вдруг чувствуешь, как что-то саднившее в душе встало на свое место, и точно знаешь, что то же произошло с собеседником. И оба становимся осторожными, как бы опасаясь словом или дыханием спугнуть это. Выручает возникающая сонливость – ах да, сколько уже времени прошло, подумать только, пора спать… Утром, объединенные общей тайной, взглянем друг на друга, не подавая вида, что помним о ночном разговоре. Но я буду осторожно прикасаться к душе, как к недавно еще болевшему зубу языком, ощущая не отсутствие боли, а присутствие неболения, и каким-то образом знать, что с собеседником происходит то же.

Было ли это психотерапией? Да, если вспомним слова Марка Певзнера: «Я когда-то прочитал определение Джулиуса Сигала: психотерапия это такое взаимодействие, в котором один человек, не прибегая к иным средствам кроме жестов, мимики, пауз, слов, помогает другому человеку изменить его мироощущение так, чтобы тот отказался от симптомов, болезненных проявлений, чего-то мешающего. Для чего? Для того, чтобы хорошо жить, хорошо себя чувствовать и ждать от жизни хорошего. Об этом определении говорил Дон Бранд, который сам определил психотерапию как процесс, где важны три момента: 1) контакт терапевта и пациента, 2) изменение мироощущения таким образом, чтобы человек мог отказаться от болезненных проявлений, 3) чувство безопасности, позволяющее отказаться от симптомов» (Бадхен и др., 1993, с.15). Между двумя случайно встретившимися в поезде людьми произошло взаимодействие, в котором один человек, не прибегая к иным средствам кроме жестов, мимики, пауз, слов, помог другому человеку изменить его мироощущение так, чтобы тот отказался от чего-то мешающего, чтобы хорошо жить, хорошо себя чувствовать и ждать от жизни хорошего. Налицо контакт, освобождающее изменение мироощущения и позволяющее отказаться от «симптома» чувство безопасности. Был диалог, о котором Тамар Крон пишет: «Можем ли мы научиться диалогу, чтобы каждый раз уметь добиваться его установления? Можем ли мы осуществлять контроль над диалогом? Ответ на это – нет. Мы не можем выучиться диалогу или натренироваться в нем подобно тому, как мы учимся техникам или методам и тренируемся в их применении… Момент диалога возникает непроизвольно, внезапно, неожиданно, его невозможно поддерживать насильно. Но мы можем, однако, подготовить себя к наступлению этого момента, чтобы не препятствовать ему, не остановить или упустить его, когда он придет» (Крон, 1992, с.34).

Но это не было терапией, поскольку не было профессионально подготовленного психотерапевта, ролевого распределения терапевт – пациент, обращения за помощью, контракта, умышленности и целенаправленности действий, методического аппарата и т. д. В каком-то смысле эти формальные признаки в их ритуализованной значимости играют ту же роль, что в приведенном примере бытие между оставляемым и ожидающим в несущемся покое, которому аккомпанируют покачивания, постукивания, мелькания и дуэт напряженности и расслабленности, обращающие человека к аутентичности и интенциональности. Они создают возможности для изменения ракурса сознания, расширения его за пределы обыденного, где и возникает момент диалога.

Психотерапевтический эффект был, хотя психотерапии не было. Не было того, что, строго говоря, и составляет ее уникальность и связанную с ней ответственность, о которых сказал Сережа Зелинский: «… это работа, в которую я вкладываю свое умение сделать так, чтобы процесс терапии пошел. Это то, что не будет идти, если я в это что-то не вложу, и то, что зависит от того, как это сделаю. Вступая в этот процесс, я беру на себя определенные обязательства и ответственность за то, что делаю» (Бадхвн и др., 1993, с. 25–26). По существу об этом же говорил Марк Певзнер, описывая этапы терапии: установление отношений, контракт, собственно терапия и ее завершение. Как раз о третьем этапе – собственно терапии, подчеркнул он, очень хочется, но очень трудно сказать что-то определенное, специфическое. Мы можем рассказать о том, как устанавливаем отношения, заключаем контракт, заканчиваем терапию, но не о том, как действуем в момент диалога.

Нет нужды ни упрощать, ни мистифицировать момент диалога. Он по существу момент резонанса в диалоге диалогов – терапевта и клиента, субличностей, уровней Я и т. д., ведущемся на разных языках – слов, образов, метафор, чувств, пантомимики и мимики, ритмики и фонематической музыки речи; момент, когда все диалоги на всех языках образуют единый смысл. Этот долгий миг инсайта открыт переживанию, но не управлению, и принципиально невыразим на каком-то одном языке. Процесс терапии продвигается от одного момента диалога к другому, вскрывая истинную проблему и приводя к ее разрешению.

Момент диалога не возникает в обыденном сознании. Как бы мы его ни называли (особое состояние сознания, особое пространство взаимодействия, психотерапевтическая жизнь, терапевтическая атмосфера и т. д.), психотерапевтическое общение разворачивается в ином по сравнению с обыденным измерением сознания, в котором только и возможны Янусово мышление и другие явления, образующие момент диалога и концентрирующиеся в нем. Именно поэтому поведенческая, техническая имитация всегда остается только имитацией – в лучшем случае бесполезной, а в худшем патогенно манипулирующей пациентом. Терапевтическая работа состоит, следовательно, прежде всего в обеспечении терапевтом своего и пациента выхода в особое терапевтическое состояние сознания, только в котором техника, прием обретают действенный психотерапевтический смысл. Когда взрослый говорит ребенку с тиками: «Ты бы дергался еще больше!» – это очевидно не то, что делает Виктор Франкл, используя свой метод парадоксальной интенции.

Поэтому, говоря о составляющих психотерапии (обстановка, контакт, контракт, слушание, эмпатия, принятие, доверие, безопасность, методы), приходится иметь в виду не только их инструментальную, направленную на достижение психотерапевтической цели сторону, но и на сторону процессуальную – обеспечивающую, поддерживающую и развивающую пребывание в необходимом для терапии состоянии сознания.

Наконец, работая собой, психотерапевт переводит общие описания и правила психотерапии на язык себя самого. В этой связи напомню притчу. Рабби Мордехай толковал Тору людям, не разделявшим его взглядов и смеявшихся над ним, говоря, что его речи никак не объясняют стихов Торы. «Неужели вы думаете, – ответил им рабби, – что я пытаюсь объяснить стихи Торы? Они не нуждаются в объяснении. Я хочу объяснить те стихи, что во мне» (Бубер, 1997). Декларативное знание о психотерапии не нуждается в объяснении, интериоризованное – подталкивает к объяснению себя, которого принятое знание изменило, ибо если не изменило, значит, не интериоризовано, не принято работающим собой терапевтом и не участвует в терапии.

Новая психология: между религией и наукой[9]

Новое – ключевое слово для описания мира, в котором мы живем. Новые вещи, лекарства, политика, мышление, мир… «Новизна была и есть категория неизвестного. В наше время новизна прельщает. Раньше, наоборот, она страшила людей» (Делюмо, 1994, с. 18). Чем больше ускорение цивилизации, тем чаще говорим и слышим о новом и тем быстрее оно становится старым, уступая место новой новизне. Новизна при этом часто понимается не как причинная связь с современностью, а как кратчайший в нее путь, знак победы над прошлым, символ современности (Вассеф, 1993). За этим состояние не только дел, но и души. Следование новому, приобретение, обладание, создание нового – помогают утвердить себя в мире, где сменяемость стала основным принципом. Новое в этом смысле выступает как транквилизатор или наркотик, успокаивающий и заглушающий экзистенциальную тревогу, связанную с уменьшающейся стабильностью картины мира. Оно оказывается опредмеченной здесь и сейчас надеждой. Но завтра потребуется новое опредмечивание. И однажды в этой кажущейся бесконечной гонке человек обращается к себе с вечными вопросами, ответы на которые безотносительны к мельканию нового. Давно позабытое старое вдруг предстает в новом свете, обнаруживает новые смыслы, открывает новые перспективы. Здесь рождается то, что А. Вассеф называет логикой новизны – нечто новое создается из чего-то прежнего в отличие от просто нового как такового.

Говоря о новой психологии, я как раз и имею в виду психологию в перспективе логики новизны, а не еще одну психологию вдобавок ко всем имеющимся. То, что психология изменилась и продолжает изменяться, едва ли требует доказательств. В отличие от западных стран в России эти изменения происходят в предельно сжатые сроки, они настолько разительны и проблемны, что в них кроются новые возможности осмысления. Это сгущение опыта, в котором одновременно зазвучали голоса многих психологических школ, еще недавно подвергавшихся погромной критике и закрытых для обсуждения, подчеркивает и актуализирует внутреннюю потребность психологии в интеграции.

Важной вехой на пути к новой психологии стало появление гуманистической психологии – третьей силы после бихевиоризма и психоанализа. Однако по мощности своего влияния, разветвленности и глубинности связей с разными областями человеческой практики и психологическими школами, воплощенности в психотерапии она получает все большее распространение. Среди основных ее тем феноменология переживания, трансперсональность, самодетерминация, холизм, аутентичность, личностная центрированность, экопсихология и др. (Tageson, 1982). В последнее время наметились и разворачиваются в перспективные тенденции:

1. Проблема метода в психологии как прояснение оппозиции экспериментальной (от experiment – эксперимент) и экспериентальной (от experience – опыт, переживание) психологии (Крипнер, де Карвало, 1993), практической психологии и психологической практики (Василюк, 1992). Будет ли сохраняться эта оппозиция? Возможна ли психология как целостная, гармоничная, достаточно внутренне непротиворечивая сфера? Где пролегают границы между плюрализмом, эклектикой и методологической анархией? Каково, наконец, место психологии среди других областей человекознания и человековедения?

2. Все более интенсивный диалог западной и российской психологии, начинающей обращаться к своим генетическим связям с долго закрытыми для обсуждения и имевшими глубокие корни традициями гуманистичности и духовности. Диалог этот разворачивается в многомерном пространстве глобального диалога и имеет огромное значение для формирования новой психологии.

Гуманистическая психология зарождалась и складывалась прежде всего как оппозиция академической, обращенной к процессам и явлениям психологии с ее исходно физиологической и психоневрологической базой и отчетливо намечавшимся квантофреническим оттенком. В значительной мере квантофренизации способствовало распространение в США во время Второй мировой войны психологического тестирования, к нынешнему времени нашедшего себя в профессии междисциплинарного исследователя, владеющего методами тестирования и статистической обработки данных независимо от характера и содержания изучаемых проблем и явлений. В этой психологии индивидуальность определяется как мера отклонения от физиологической и статистической норм. У нее есть свои заслуги, однако динамичная, переливчатая, неоднозначная и многомерная душевная жизнь реального человека остается за границами не только ее разрешающих способностей, но и задач.

Справедливости ради надо сказать, что эта ампутация человека вызывала неудовлетворенность и много раньше – едва ли не со времени выделения психологии в самостоятельную науку. Ф.М. Достоевский видел в ней «унижающее человека овеществление его души» (Бахтин, 1979), Л.Н. Толстой в 1905 г. писал, что психология не отвечает на главный вопрос – что такое этот конкретный человек с его переживаниями? (Толстой, 1984). Спустя несколько десятилетий У Перси напишет: «Изучая естественные науки, мы все исследовали образцы поваренной соли или препарировали налима. Таким образом мы изучали их свойства в целом. Конкретно та самая поваренная соль или тот самый налим нас не интересовали. <…> В отличие от налима, каждый из нас заполнен собой и должен как-то жить, оставаясь самим собой. И ровно настолько, насколько мы позволяем воспринимать нас как определенный тип, как пример чего-то, часть чего-то, такого-то класса Homo Sapiens, пусть даже самого творческого Homo Sapiens, именно настолько перестаем мы быть самими собой» (Percy, 1986, р. 41). И в самом деле, если в ответ на «Господи, поверь в нас: мы одиноки» (В. Распутин), «Нету выбора. О, как душа одинока» (О. Чухонцев), «Одиночество есть человек в квадрате» (И. Бродский) услышать даже блестящую лекцию о психологии и психопатологии одиночества, останется лишь повторить сказанное Перси. Впрочем, судя по тому, что термин гуманистическая психология Г. Олпорт использовал уже в 1930-х гг., и для самих психологов ограниченность естественнонаучной психологии не была тайной.

Гуманистическую психологию объединяет утверждение непреходящей ценности и достоинства человека, его свободы и самотворчества в противовес верованиям, идеологиям и практикам, отводящим ему роль элемента, винтика в экономических, социальных, религиозных и политических системах. В этом смысле ее название столь же точно, сколь нет. Ведь не случайно же это for в названии Association for Humanistic Psychology (AHP), то есть не готовый пирог гуманистической психологии, а движение за гуманизацию психологии. А. Бадхен справедливо напомнил мне, что английское for слишком многозначно, чтобы опираться на него. Однако мое понимание поддержали Натали Роджерс, Френ Мейси и др. в мае 1994 г. на 2-й Международной конференции по разрешению конфликтов, что, может быть, и не раскрывает замыслов основателей ассоциации, но, по крайней мере, не оставляет меня в одиночестве. Гуманными или негуманными могут быть способы решения научных задач и использование науки, а не сама наука. То, что научный эксперимент – это допрос природы под пыткой и моделью для изучения многих психологических закономерностей служат животные и люди, еще не основание для утверждений о негуманности научной психологии. Вопрос о гуманности, и психология тут не исключение, относится не к науке, а к людям, к тому, чему, как и во имя чего служит психолог или физик или…

Но повернувшись к человеку, гуманистическая психология сделала как минимум три ключевых шага: 1) приняла человека как принципиально неделимое единство тела, психики и духа, 2) обратилась к процессу и содержанию его бытия, а не к физиологическим и психическим процессам и явлениям, 3) перешла от воздействия на человека в режиме диалога «Я – Оно» к взаимодействию с ним в режиме диалога «Я – Ты». И так же неслучайно, как for в названии АНР, звучит of в названии Journal of Humanistic Psychology. Но гуманистической ли?

Философски связанная с экзистенциализмом, психологией архетипов, постмодернистской философией науки, феноменологией, структурализмом, конструктивистской эпистемологией, деконструктивизмом и т. д. гуманистическая психология не имеет своей целостной теории и представлена многими школами и направлениями (Крипнер, де Карвало, 1993). Ее практики достаточно разнородны – в терапии это, как говорится в документах АНР, биоэнергетика, сенсорное осознавание, осознание через движение, структурная интеграция, аутентичное движение, рационально-эмотивная терапия, группы встреч, фокусинг, аналитическая и архетипическая психология, психосинтез, гештальттерапия, логотерапия, экзистенциальный анализ, самораскрытие, семейная терапия Вирджинии Сатир и др. Кен Уилбер (Wilber, 1985), сопоставляя уровни сознания и практики, помещает гуманистическую и трансперсональную психологии между уровнями целостного организма и единого сознания, представленного практиками эзотерических религий.

Не уместнее ли с учетом всего этого говорить о психологии гуманитарной (от латинского humanitas – человеческая природа, духовная культура)? Гуманитарная – как снимающая конфликт природного и духовно-культурного при сохранении креативности их противоречия, как ликвидирующая концептуальный провал между материей и разумом. Гуманистический посыл новой психологии вывел ее на позиции гуманитарности. Но здесь пути психологии начинают раздваиваться: механизмы многомерного и разнообразного взаимодействия природы и культуры в человеческой психике столь сложны, что образуют специальную проблему современной науки (Эткинд, 1993). Естественнонаучная психология выходила в практику как прикладная дисциплина, тогда как в новой психологии психологическая практика ищет основания в целостном опыте человека, вольно или невольно вступая в соприкосновение с религией и философией, из недр которых она и вышла. И если психология не хочет вновь без остатка раствориться в них, она вынуждена осмысливать это соприкосновение. Его до самого недавнего времени академическая психология старательно избегала – в основном отвергая, а не опровергая, ибо опровергнуть имеющимися в ее распоряжении средствами не могла. Я не могу согласиться с тем, что «Вся история так называемой "научной" психологии это история последовательных доказательств отсутствия души и духа» (Братусь, 19936, с. 193). Все проще – академическая психология в понятиях души и духа не нуждается, она занята другим; один из отцов психологии У Джеймс в конце XIX в. сформулировал это очень точно, сказав, что предпочитает не говорить о душе до тех пор, пока не уяснит прагматическое значение этого термина.