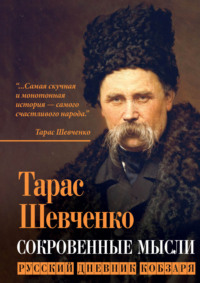

Сокровенные мысли. Русский дневник кобзаря

17 [июня]. Сегодня, в четвертом часу утра, пришел я на огород. Утро было тихое, прекрасное. Иволги и ласточки нарушали, изредка только, сонную и сладкую тишину утра. С некоторого времени, с тех пор как мне позволено уединяться, я чрезвычайно полюбил уединение. Милое уединение. Ничего не может быть в жизни слаще, очаровательнее уединения. Особенно перед лицом улыбающейся, цветущей красавицы-матери Природы. Под ее сладким волшебным обаянием человек невольно погружается сам в себя и видит бога на земле, как говорит поэт. [24] Я и прежде не любил шумной деятельности, или, лучше сказать, шумного безделья. Но после десятилетней казарменной жизни уединение мне кажется настоящим раем. [25] А я все-таки не могу ни за что приняться. Ни малейшей охоты к труду. Сижу или лежу молча по целым часам под моею любимою вербою, и хоть бы насмех что-нибудь шевельнулося в воображении. Таки совершенно ничего. Настоящий застой. И это томительное состояние началося у меня с 7 апреля, т. е. со дня получения письма от М. Лазаревского. [26] Свобода и дорога меня совершенно поглотили. Спасибо еще Кулишу, что догадался прислать книг, а то я не знал бы, что с собою делать. [27] В особенности благодарен я ему за Записки Южной Руси. Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне так живо, так волшебно живо напомнила мою прекрасную бедную Украину, что я как будто с живыми беседую с ее слипыми лирныками и кобзарями. Прекраснейший, благороднейший труд. Бриллиант в современной исторической литературе. Пошли тебе господи, друже мой искренний, силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу. Прочитавши в первый раз эту алмазную книгу, я дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой и в третий раз, то увидел, что заметки мои – заметки пьяного человека и ничего больше. Окроме Субботова, т. е. насчет места бывшего дома Богдана Хмельницкого. [28] Но такое ничтожное пятнышко не должно быть замечаемо на драгоценной ткани. Я обещал, начитавшись до отвалу этой книги, послать ее Кухаренку. И теперь жалею, что обещал. Во-первых, потому, что я ее никогда не начитаюсь до отвалу. А во-вторых, потому, что поля книги испачканы нелепыми замечаниями. Даст бог, я ему из Петербурга вышлю чистенький экземпляр. Вчерашний водевиль кончился, как и следовало ожидать, сегодня миром и гомерической попойкой с песельниками. Интересно знать, чем кончится свадьба. Вероятно дракой.

«Тарас Шевченко – пастух».

Художник И. С. Ижакевич.

Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии третьим ребёнком в семье крепостных крестьян. Вначале мать, а потом отец Тараса умерли от тяжелого труда на барщине, и он был вынужден с малых лет зарабатывать себе на жизнь: служил прислугой, пас общественную отару в селе. На шестнадцатом году жизни он попал в число прислуги помещика П.В. Энгельгардта – сначала в роли поварёнка, затем слуги-«казачка».

Чувствуя большую тягу к живописи и поэзии, Шевченко познакомился с элементарными приёмами рисования у маляров, а грамоте выучился у сельского дъячка; позже Энгельгардт отправил его на обучение к профессиональным художникам, желая сделать из Шевченко своего «придворного живописца».

18 [июня]. Сегодня я, как и вчера, точно также рано пришел на огород. Долго лежал под вербою, слушал иволгу и, наконец, заснул. Видел во сне межигорского спаса Дзвонковую криницю и потом Выдубецкий монастырь. [29] А потом – Петербург и свою милую Академию. С недавнего времени мне начали грезиться во сне знакомые, давно невиданные предметы. Скоро ли увижу все это я наяву? Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня. А тем более, что сегодня гурьевскую, т. е. оренбургскую, почту ожидали. К вечеру действительно почта пришла, но ни мне, ни обо мне ничего не привезла. Опять я спустил нос на квинту. Опять тоска и бесконечное ожидание. Неужели от 16 апреля до сих пор не могли сделать в корпусном штабе насчет меня распоряжения? [30] Холодные равнодушные Тираны! Вечером возвратился я в укрепление. И получил приказание от фельдфебеля готовиться к смотру. Это результат давно ожиданной почты и с таким трепетом ожиданной Свободы. Тяжело, невыразимо тяжело! Я одурею, наконец, от этого бесконечного ожидания.

Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать. Так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же эта разница? В 1847 году, в этом же месяце, меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. [31] А теперь дай бог на седьмой месяц получить от какого-нибудь баталионного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма. Но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы.

19 [июня]. Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда вторую роту и самого баталионного командира. [32] А по случаю прибытия сюда этой важной особы остающаяся здесь рота, к которой принадлежу и я, готовится к смотру. Для этого важного грядущего события мне сегодня пригоняли аммуницию. Какое гнусное грядущее событие. Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка аммуниции. Неужели и это еще не в последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное животное, напоказ? Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе человеческое достоинство, стать на вытяжку, слушать команды и двигаться как бездушная машина. И это единственный опытом дознанный способ убивать разом тысячу себе подобных. Гениальное изобретение! Делающее честь и христианству и просвещению. Странно, что даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский, любят посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. Не понимаю этого нечеловеческого наслаждения. А наш почтенный Гиппократ, несмотря на зной и холод, целые часы просиживает у калитки и любуется унижением себе подобного. Палач ты, как видно, по призванию и только по названию лекарь. [33] В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывает с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по мере столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли или оно так есть в самой вещи, только мне не удалось, даже в гвардии, встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и света, то также хвастунишка и, вдобавок, пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия. Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнять благороднейшую часть моего бедного существования! Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительною точностью.

Август-язычник, ссылая Назона к диким Гетам, не запретил ему писать и рисовать. [34] А христианин N [Николай] запретил, мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин? и христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромнейшее государство в мире, выросло на началах христовой заповеди. Флорентийская республика – полудикая, исступленная средневековая христианка, но все таки как материальная христианка она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Альгиери. [35] Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального грубого язычника и полуозаренную средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.

Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию, или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому и другому, кажется. В незабвенный день объявления мне конфирмации я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Ребячество и ничего больше. Майор Мешков, [36] желая задеть меня за живое, сказал однажды мне, что я, когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную гостиную войти, если не выучусь как следует бравому солдату, вытягивать носка. Меня, однакож, это не задело за живое. И бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека. Почему я и [в] мысли боялся быть похожим на бравого солдата.

Вторая и не менее важная причина моего неповышения. Бездушному Сатрапу и наперстнику царя пригрезилось, что я освобожден от крепостного состояния и воспитан на счет царя, и в знак благодарности нарисовал карикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта нелепая басня – не знаю. Знаю только, что она мне недешево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на конфирмации, где в заключении приговора сказано: строжайше запретить писать и рисовать. Писать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском языке. А рисовать и сам верховный судия не знает, за что запрещено. А просвещенный блюститель царских повелений непоясненное в приговоре сам пояснил, да и прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное развращенное сердце. И этот гнилой старый развратник пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края. Как близоруки или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славельщики. Сатрап грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они прославляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы! [37]

20 [июня]. Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на Стрелецкую Косу и сегодня же сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра высадит роту в Новопетровской гавани. Держись, наша официя! Гроза, гроза ужасная близится. Батальонный командир, подобно тучегонителю Крониону, грядет на тебя во облаце мрачне, в том числе и на нас бессловесных. В ожидании сего грозного судьи и карателя пропившиеся до снаги {До последней возможности.} блажат и умоляют эскулапа выдумать и форменно засвидетельствовать их небывалые немощи душевные и телесные, и паче душевные, и тем спасти их от праведного суда громоносного Крониона. Но мрачный эскулап неумолим. И только нашего брата-солдата, также пропившегося до снаги и не имеющего в чем явиться пред лицо отца-командира, Никольский кладет на койки и прописывает слабительное. Непопулярный эскулап наш намерен сделаться популярным коновалом. Сегодня не без видимого удовольствия сказал смотритель полугоспиталя, что на его попечение, т. е. продовольствие, прибыло семнадцать жильцов. Следовательно, рубль семь гривен в продолжение суток в кармане, не считая отопления и освещения. Не здесь ли скрывается причина великодушия нашего эскулапа? Шепнуть разве Нагаеву [38] и другим, чающим и не могущим вымолить защиты у жестокосердого эскулапа.

К добру ли это я так сегодня расфантазировался? В прежние годы, в эти истинно критические дни, со мною этого не было. Не было однакоже и того, не в похвалу будь сказано, чтобы я прятался под кровом стонов и воздыханий. В этом случае я никогда не искал медицинского пособия. С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в бронь и являлся пред хмельно-багровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и, в заключение, выслушать глупейшее и длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за что он обязан любить бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора.

Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим отвратительным спектаклем. Но каково было прежде, когда я не умел и должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство, сделаться бездушным автоматом и слушать молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное назидание от грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! Отвратительно! Дождусь ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю. Потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие.

Странно еще вот что. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего всемогущего создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтьми моих убеждений, моих младенчески-светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо летящего старика Сатурна, [30] а никак не следствие горького опыта.

Получивши от Кухаренка письмо с приложением 25 рублей, значите приложением весьма вещественным, я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного поличия, вторым письмом со вложением еще менее вещественным – со вложением небывалого рассказа мнимого варнака, под названием Москалева Криниця. [40] Я написал его вскоре после получения письма от батька атамана кошевого. Стихи оказались почти одной доброты с прежними моими стихами. Немного упруже и отрывистее. Но это ничего, даст бог, вырвусь на свободу, и они у меня потекут плавнее, свободнее и проще и веселее. Дождусь ли я этой хромой волшебницы-свободы?

21 [июня].

Вперед, вперед, моя история,Лицо нас новое зовет. [41]У кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня вечером, возвращаясь из огорода в укрепление вместе с комендантом [И. А. Усковым], он мне в сотый раз повторил со всевозможными подробностями историю о коварном друге своем, некоем полковнике [Илье Александровиче] Кире[е]вском. Полковник этот Кире[е]вский, как видно, птица высшего полета, а по словам коменданта, настоящий аристократ. А что он птица высокого полета, это я заключаю по тому, что он служил чиновником особых поручений при графе В. А. Перовском и был с ним в весьма близких отношениях. Следовательно, это не какая-нибудь шваль, а человек с достоинством. Потому что такой вельможа, как граф Перовский, какую-нибудь шваль к себе и в прихожую не допустит. А следующее дело показывает, что г. П[еровский] весьма неразборчив на своих приближенных и приближает к своей высокой персоне именно шваль. Да еще какую шваль? Самую грязную, кабашную шваль, прикрытую полковничьим мундиром и боо крепостных душ.

История такого содержания. Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо знаком в Оренбурге с помянутым полковником и аристократом Кире[е]вским, просил его, когда он выехал в Петербург, – просил он его и лично, и письмом из Новопетровского укрепления, как в некотором роде химика и знатока фотографического дела, – просил выслать ему из Петербурга камеру со всем необходимым для фотографии. Кире[е]вский изъявил (тоже письмом) самую обязательную готовность услужить другу и потребовал на эnу услугу 350 рублей серебром. Деньги тотчас же были посланы (в сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо о получении этой суммы, с означением месяца и даже числа, в которое непременно получится помянутая камера с прибором и со всеми необходимыми химическими солями. Тем все и кончилось. Благородный обязательный друг как в воду канул. Ираклий Александрович между бесконечными предположениями решил, что друг его отправился на пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке. [42] Другой причины его молчания и подозревать нельзя. Но чтобы убедиться в этой непреложной истине, я написал, по просьбе Ираклия Александровича, в Петербург приятелю своему Марковичу, [43] чтобы он разведал и сообщил мне, что случилось с таким-то полковником Киреевским. От Марковича еще известия не получено. А из “Русского инвалида” видно, что обязательный друг мая 16 выехал из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют коменданта, что полковник Кире[е]вский принят новым Генерал-Губернатором Катениным [44] тоже в чиновники по особым поручениям, но по домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего этого оказывается, что помещик 600-сот [sic] душ крестьян, аристократ, наперсник Г. П. [Перовского], наконец полковник Кире[е]вский подлец и негоднейшая тряпка. [45]

Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить обратно от Кире[е]вского эти деньги; я охотно готов услужить ему, если не удастся добром и миром, то, делать нечего, бесконечными стезями закона. Во всяком случае я буду очень рад, если удастся мне эта сомнительная операция.

Сегодняшним же числом мне хочется записать или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое. Но как бы не напачкать мой журнал этой негодной тварью до того, что и порядочному животному в нем места не останется. А впрочем ничего, это миниатюрное насекомое места немного требует. Это – двадцатилетний юноша. Сын Статского Советника Порциенка. Следовательно, тоже птица не низкого полета. [46]

25 [июня]. Только что успел я написать “следовательно тоже птица не мелкого полета”, как раздалось во всех концах огорода слово “пароход”. Я, разумеется, бросил свое писание и побежал в крепость. С пароходом я ожидал оренбургской почты, а с почтой и свободы. Вышло, однакож, совершенно противное тому, чего я ожидал. Пароход почты не привез, а следовательно и волшебного, очаровательного слова. А вместо оного слова привез дело в виде рыжей, весьма непривлекательной персоны, т. е. привез батальонного командира [Львова], первым делом которого было обегать казармы, надавать зубочисток фельдфебелям и прочим нижним чинам, даже до прахвоса. [47] А ротным командирам и прочей официи, смотря по лицу и образу жизни, – приличное родительское наставление. И после этого нежного, грациозного вступления назначен был формальный смотр той несчастной роте, к которой и я имею несчастье принадлежать. Бедная рота всю ночь готовилась к этому истинно страшному суду и в пять часов утра, 23 июня, умытая, причесанная, нафабренная, выстроилась на полянке, точно игрушка, вырезанная из картона. От 5 и до 7 часов, в ожидании судии праведного, рота равнялась. В 7 часов явился, во всем своем грозном величии, сам судия. И испытывал или, лучше сказать, пытал ее, несчастную, ровно до 10 часов. В заключение спектакля спросил претензию, [48] ругнул в общих выражениях, посулил суды и розги и даже зеленую аллею, т. е. шпицрутены. [49] Для всех гроза прошла, а для меня она еще только собиралась. В числе прочих конфирмованных должен был и я предстать после обеда, в 5 часов, на вторичное, и еще горшее, испытание. К этому вторичному испытанию я готовился довольно равнодушно, как человек, вполовину свободный. Но когда предстал пред неумолимого экзаменатора, куда что девалось. Ниже малейшей тени, ничего похожего на человека, вполовину свободного, во мне не осталось. Та же самая мучительная, холодная дрожь пробежала по моему существу. То же самое, что и в прежние годы, чувство – нет, не чувство, а мертвое бесчувствие – охватило меня при взгляде на эту деревянную выкрашенную фигуру. Одним словом, я превратился в ничто. Не знаю, на всех ли так сильно действует антипатия, как на меня? Экзамен повторился слово в слово, как и десять лет тому назад, четверти буквы ни прибавлено, ни убавлено. Зато и я а ни на йот не подвинулся на поприще военного просвещения. Упорство обоюдное и невозмутимое. По примеру прежних годов, экзаменатор и блюститель нравственности спросил нас по ранжиру, кто и за что удостоился нести сладкую сердцу обязанность солдата.

– Ты за что? – спросил он у первого.

– За утрату казенных денег, ваше высокоблагородие.

– Да, знаю: ты неосторожно загнул угол. Надеюсь, вперед не будешь гнуть углы, – сказал он насмешливо и оборотился к следующему.

– Ты за что?

– По воле родительницы, ваше высокоблагородие,

– Хорошо. Надеюсь, вперед не будешь и… – и обратился к следующему.

– Ты за что?

– За буйные поступки, ваше высокоблагородие.

– Хорошо. Надеюсь, вперед… и…

– Ты за что? – спросил он у следующего,

– По воле родителя, ваше высокоблагородие.

– Надеюсь… А ты за что? – спросил он, обращаясь ко мне.

– За сочинение возмутительных стихов, ваше высокоблагородие.

– Надеюсь, вперед не будешь…

– А ты за что? за что? – спросил он у последнего.

Последний отвечал, что тоже по воле родительницы, и, не выслушавши последнего, он обратил к нам сильную, назидательную речь, замкнувшуюся весьма новой истиной, что за богом молитва и за царем служба не пропадают.

В заключение церемонии спросил он у ротного Командира, почему Порциенко не явился на испытание. На что тот отвечал, что Порциенко болен, т. е. пьян, и находится под сохранением у свинопаса. Все эти конфирмованные, так называемые господа-дворяне, с которыми я теперь представлялся пред лицо отца-командира, все они – люди замечательные по своим нравственным качествам, но последний субъект, под названием Порциенко. всех их перещеголял. Все их отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так глубоко заразиться всеми гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен. Романы Сю, [50] с своими отвратительными героями, – пошлые куклы перед этим двадцатилетним извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление. И для чего, наконец, попечительное правительство наше берет на себя эту неудобоисполняемую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает нравственность простого хорошего солдата и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь – вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без их много всякой сволочи. А самое лучшее – предоставить их попечению нежных родителей. Пускай спотешается на старости лет своим собственным произведением. Разумеется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.

До прибытия моего в Орскую крепость я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий нашего православного общества. И первый этого разбора мерзавец меня поразил своим зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как и я, разжалованный и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам.

Слово “несчастный” имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в Орской крепости. Там оно для меня опошлело, и я до сих пор не могу возвратить ему прежнего значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.

По распоряжению бывшего Генерал-Губернатора, довольно видного политика Обручева, [51] я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже с клейменными каторжниками и нашел, что к этим заклейменным злодеям слово “несчастный” более к лицу, нежели этим растленным сыновьям безличных эгоистов родителей.

26 [июня]. Два дня уже прошло, как выехал от нас отец-командир наш, но я все еще не могу освободиться от тяжелого влияния, наведенного его коротким присутствием. Этот отвратительный смотр так плотно притиснул мои блестящие розовые предположения, так меня обескуражил, что, если бы не Лазаревского письмо у меня в руках, то я бы совсем обессилел под гнетом этого тяжелого впечатления. Но слава богу, что у меня есть этот неоцененный документ; значит, у меня есть канва, по которой я могу выводить самые прихотливые, самые затейливые арабески.

Надеждою живут ничтожные умы, сказал покойник Гёте. [52] И покойный мудрец сказал истину вполовину. Надежда свойственна и мелким, и крупным и даже самым материальным положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная, нянька-любовница. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового мудреца, и бедного пахаря и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не говорю – безотчетно. Тот действительно ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши. Но почему же не верить мне, что я хоть к зиме, но непременно буду в Петербурге, увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною невиданный, [53] услышу волшебницу-оперу. О, как сладко, как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее. Я был бы равнодушный холодный атеист, есть ли бы не верил в этого прекрасного бога, в эту очаровательную надежду.