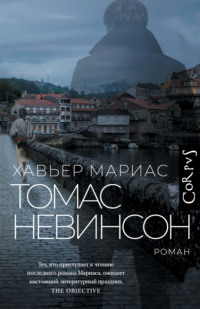

Томас Невинсон

– Если говорить о скамейках, то шпионы так поступают, чтобы никто их не подслушал, – ответил я Тупре. – Под открытым небом нет спрятанных микрофонов, если, конечно, микрофон не принесет с собой один из них, но мы‐то не устраиваем ловушек друг другу, правда? Особенно если работаем вместе ради общей цели. Совсем другое дело, когда кто‐то из двоих не служит, когда он отказывается служить. – Я не упустил случая намекнуть на давнишний обман, однако он пропустил намек мимо ушей, поскольку для него та старая история не имела никакого значения, да и при всем желании он не смог бы меня понять, зная за собой десятки похожих поступков. – Зато в любом помещении можно спрятать хитроумные устройства. В баре или кафе, если, конечно, подготовиться заранее. Наверное, поэтому ты и выбрал это место – оно хоть и находится в самом центре города, но мало кому знакомо. Я, например, живу рядом, но никогда здесь не бывал, даже не знал о его существовании. – Затем я кивнул в сторону девушки с книгой: – Только она одна и представляет собой некую опасность, правда, сидит довольно далеко от нас, а еще, кажется, слишком увлечена Шатобрианом. Если она и бросила на меня косой взгляд, то лишь потому, что предпочла бы, чтобы никого тут не было, чтобы сесть на эту скамейку. Хотя ее скамейка стоит на солнце, а это для января – большое преимущество. Пожалуй, девушка либо слишком привередлива, либо стала рабой своих капризов.

Я несколько раз употребил слова “мы” и “нас”, то ли давая ему понять, что не потерплю ни обманов, ни полуправды, то ли просто по старой привычке. От некоторых привычек трудно отделаться, если они сопровождали тебя целую жизнь, когда ты ощущал себя частью этого “мы”, даже оставаясь наедине с собой, куда бы ни заносила тебя судьба. “Мы” придает смелости и силы, помогает почувствовать рядом воображаемое плечо товарища и рассеивает предрассудки или, по крайней мере, дает право переложить часть ответственности на других. Для меня Тупра был включен в это “мы” с первого до последнего дня. По правде сказать, “мы” вырвалось у меня невольно, словно я еще не ушел от них, не стал в буквальном смысле “отсутствующим” и не был два последних года всего лишь жалким одиноким “я”, сломленным и растерянным, а еще – тоскующим по прошлому.

– Как это ты умудрился разглядеть, что она читает? Без бинокля? Хороший признак – значит, еще не утратил прошлых навыков, я рад.

– В этом нет ничего особенного, Тупра. Кто она такая? Тебе это должно быть известно.

– Мне? Не выдумывай, Том, так мог решить только человек, далекий от наших дел. – Тут он меня подколол, но я сам подставился. – Понятия не имею, кто она такая. Просто образованная мадридская девушка, каких можно встретить где угодно.

Я посмотрел на него, потом на нее. Потом опять на него, потом опять на нее, но лишь краем глаза. Разумеется, они были знакомы. Более того, девушка с такой внешностью просто не могла не привлечь его внимания. Хотя его внимание привлекали многие женщины – с самой разной, но отнюдь не с любой внешностью: порой он запросто мог изобразить безразличие или обидное пренебрежение – а его голубые или серые, но совсем не английские глаза, под блеклостью которых таилась откровенная наглость, без утайки выносили свой приговор, не пытаясь его смягчить. В общем и целом он всегда казался мне человеком скорее южного, чем северного темперамента, если судить по цепкому и пытливому взгляду, по пухлым рыхловатым губам, густым ресницам, темным как сажа бровям, пивному оттенку гладкой кожи и пышной шевелюре с завитками на висках – больше подходящей для кантаора[8]. Он, кстати сказать, так и не пожелал объяснить мне, откуда происходит его фамилия, если, конечно, она была настоящей.

– А теперь говори, что тебе от меня нужно. О какой услуге идет речь? И о каком испанском друге? Об отце этой любительницы чтения? Ее муже, начальнике, милом друге? Ведь нам с тобой говорить больше не о чем. Да и об этом вряд ли стоит. Если честно, я и сам не знаю, зачем пришел.

Мне трудно было держаться с ним враждебно, как я ни старался. Он мерзко поступил со мной в годы моего студенчества, но вернуться в прежнюю шкуру я уже не мог. Слишком давно это было, и я стал совсем другим – убежденным сторонником своего дела, усердным и искушенным, к тому же почти фанатиком этого самого “мы”. Стал английским патриотом, хотя все‐таки был и остался испанцем. Я не смог бы уверенно сказать, когда и по какой причине произошла эта перемена, это обращение, но тут, наверное, следовало видеть естественный результат особого характера моей работы: я вдруг обнаружил, что стал именно таким. Ты начинаешь служить некоему делу вроде бы против воли, но время спустя чувствуешь, что тебя оценили и ты на этом месте приносишь пользу, после чего раз и навсегда перестаешь задаваться вопросами о смысле своей службы, ты просто принимаешь ее, как с радостью принимают наступление каждого нового дня, потому что она придает смысл твоей жизни и житейской прозе. Всякий человек таит в душе верность хотя бы чему‐нибудь одному; и даже тот, кто в силу своей профессии или из принципа вообще никакой верности не признает, все равно приберегает для нее у себя внутри некий пустой закуток, настолько глубоко запрятанный, что и сам хозяин про его существование порой не знает и обнаруживает неожиданно и с опозданием. Это может быть верность конкретному человеку, или привычке, или городскому району, или городу, или организации, или чьему‐то телу, память о котором нас преследует, или верность прошлому – ради сохранения непрерывности временной цепочки, или настоящему, чтобы не выпасть из него; верность товарищам по оружию, которые тебе доверяют, начальству, которое тобой гордится, хотя вслух никогда об этом не говорит и не скажет. Моя доля положенной каждому верности очень долго посвящалась Берте – в любви, а может, и в сексуальном плане. Тупре же я был верен в плане профессиональном, поскольку он стал для меня главным представителем Англии, как капитан корабля для матроса. Сейчас, снова увидев Тупру и снова попав под воздействие его поля, я опять понял, что он может быть вполне симпатичным, когда не ведет себя грубо, пренебрежительно, агрессивно и наставительно. Но даже в этой последней роли послушать его бывало интересно: он редко изрекал глупости, или банальности, или – еще реже – пошлости, а ведь именно это мы слышим сегодня повсюду, да и читаем тоже, что еще хуже. Он умел держаться сердечно, когда хотел, часто искренне смеялся, и, вне всякого сомнения, одно его присутствие рядом помогало воспрять духом, а мой дух пребывал в полном упадке после того, как я возвратился в Мадрид, хотя, думаю, это началось много раньше, в тот день, когда я впал в спячку, очутившись в провинциальном английском городе, в котором осталась моя дочка. Тупра умел внушить, что праздник жизни и соль земли всегда будут сосредоточены там, где появляется он, иначе говоря, самое главное надо искать в том месте, куда он указывает пальцем и куда целится из своей винтовки.

Тупра бросил на землю и затоптал окурок, но тотчас закурил следующую сигарету, возможно, чтобы обмануть холод, который становился все злее. Тупра по‐прежнему курил свои “Рамзес II” из картонной пачки, украшенной египетскими картинками, какие, видимо, еще можно было купить в Лондоне, вSmith & Sons, или в Davidoff, или в James J Fox. Но даже в этих шикарных и весьма примечательных магазинах уже не продавали сигарет “Маркович” в металлической коробке, которые я курил в далекой юности и которые сыграли косвенную роль в моих несчастьях. Их больше не производили – что‐то всегда перестают производить, не дождавшись нашей смерти, наплевав на наши привычки, наши вкусы и нашу верность. Тупра концом сигареты указал на любительницу чтения, не глядя в ее сторону:

– Значит, говоришь, Шатобриан? “Замогильные записки”, надо полагать. – Название он произнес по‐английски. – Ну конечно, ведь вряд ли кто‐нибудь стал бы читать сейчас “Гений христианства”. – И наконец ответил мне: – Ты пришел, потому что тебе скучно и случаются дни, когда ты не знаешь, куда себя деть. Тебя привели сюда любопытство, отчаяние и тщеславие. Ты пришел, чтобы узнать, считают ли тебя до сих пор на что‐то годным, раз уж незаменимых среди нас не бывает. Ты пришел, потому что, хотя и полагаешь, будто тебе это безразлично, для таких, как ты, невыносимо оказаться снаружи, после того как ты побывал внутри. А ушел ты не совсем по своей воле. Это мы распахнули двери и позволили тебе уйти, посчитав, что пользы от тебя уже мало, но теперь ситуация изменилась. Ты пришел, потому что тебе стало невыносимо оставаться не у дел и не знать, что у нас внутри происходит и какая каша заваривается, поскольку раньше ты был в курсе всего этого. Не всего, конечно, а только той части, которую тебе полагалось знать в каждом случае. Трудно перестать в чем‐то участвовать, трудно ничего больше не значить в этом мире. Не охранять его от разных несчастий – и даже не пытаться. Побыв кем‐то, трудно стать никем.

Таков был один из девизов Тупры или один из его главных аргументов, по крайней мере в разговорах со мной, хотя, не исключаю, что для других он приберегал совсем иные доводы. Когда мы с ним впервые увиделись в Оксфорде, он так объяснил мне суть своей профессии: “Мы делаем, но мы ничего не делаем, Невинсон, или мы не делаем того, что делаем, или то, что делаем, не делает никто. Это просто происходит само собой”. Тогда его рассуждения звучали для меня цитатой из Беккета. Сейчас он добавил:

– Побыв кем‐то, трудно смириться с тем, что ты снова стал никем. Даже если этот кто‐то оставался, по сути, невидимым и неузнаваемым. Вот почему ты пришел, Невинсон, вот почему ты сидишь тут, а не у себя дома с женой и детьми, разворачивая пакеты с подарками. – Ага, значит, он знал, что сегодня День волхвов. Тупра, между прочим, называл меня сейчас, как и в прежние времена, просто по фамилии. Или Томом. – Ты пришел, чтобы разведать, нельзя ли снова стать кем‐то. Только учти, об этом, как всегда, должны знать только ты да я; ну, возможно, в случае необходимости еще и какой‐нибудь связной.

– Вроде того Молинью с его идиотским наполеоновским хохолком? – спросил я, чтобы не отвечать вот так сразу на рассуждения и выводы, изложенные столь уверенным тоном. – До чего же наглого дурака ты мне тогда посылал! Под конец мне пришлось‐таки поставить его по стойке смирно.

Тупра засмеялся. Засмеялся, словно признаваясь, что подстроил шутку, которую до сих пор с удовольствием вспоминает:

– Да, конечно, юный Молинью… Но ты не думай, он вполне успешно делает карьеру. Хотя понятно, что в нынешние времена много требовать уже ни от кого невозможно. Такого не случалось за всю нашу историю: сегодня нелегко завербовать нового сотрудника, а многие ветераны бегут от нас либо сочетают нашу работу со службой тем, кто предлагает лучшие условия, – например, в крупных британских или международных компаниях со штаб-квартирами хоть на английской территории, хоть бог знает где еще. Правда, они просят на это разрешение – и получают, потому что хуже всего, когда люди бездельничают: пусть лучше содействуют экспансии отечественной экономики, такова патриотично-прагматичная позиция нашего руководства. Если это идет на пользу Королевству, то оно не осуждает даже промышленный шпионаж. Проблема в том, что все больше агентов служат двум господам, что, естественно, подрывает дисциплину, а следовательно, и мешает концентрировать усилия на определенных заданиях. Но боюсь, что это знак времени и будет только хуже. Мне самому тоже вскоре предстоит принять решение, что делать дальше, и в предложениях недостатка нет. Если говорить честно, сегодня уже невозможно заполучить таких сотрудников, как ты. С падением железного занавеса наша служба лишилась привлекательности… Кто бы мог подумать! – Он опять постарался польстить мне, на сей раз даже слишком откровенно. Но потом вернулся к Молинью: – Да, я действительно послал его в тот город, где ты какое‐то время скрывался, – в Ипсуич, Йорк, Линкольн, Бристоль или Бат? Уже не помню. Точно знаю, что там есть река. Или в Эйвон, Оруэлл, Уитем, Уз?..

Тупра просто не мог удержаться от обидной реплики, задевающей мое самолюбие, хотя одновременно вроде бы подбадривал меня, упоминая о моих заслугах. Ему нравилось то окрылять человека, то унижать: оба способа подстегивали желание работать. Он прекрасно знал, в каком именно городе с рекой я был похоронен – и на долгие годы, а не на “какое‐то время” (или, как он выразился по‐английски,for a while). Хотя ему это, пожалуй, и показалось лишь “каким‐то временем”. Для меня же оно обернулось тоскливой вечностью, пока я не завел маленькую и недолговечную семью, которая помогла мне выдержать ссылку: медсестру Мэг и девочку Вэл. Что с ними стало? Думаю, у них все в порядке. Мэг, наверное, нашла себе мужа и нового отца для Вэл. Каждый месяц я посылал им из Мадрида деньги, Мэг не подтверждала их получения и не благодарила, но деньги до нее доходили – фунты с одного из моих британских счетов, открытых на имя Джеймса Роуленда (под такими именем и фамилией она меня знала). Только вот чувством собственного достоинства нельзя пренебрегать до бесконечности, даже если того требуют обстоятельства. И сейчас Тупра играл с огнем, если действительно хотел добиться от меня услуги. Я ведь мог просто встать и уйти, оставив его одного на этой скамейке, мог пойти на улицу Павиа и достать из пакета какой‐нибудь бесполезный подарок, то есть пойти к Берте в ту квартиру, которая долго была моей, а теперь принадлежала ей.

Да, мог и даже хотел, но не сделал этого. Я сдержался, поборол минутную вспышку, и вскоре меня стали даже забавлять зловредность Тупры и его желание непременно ткнуть пальцем в глаз, но только чуть‐чуть, неглубоко, только из желания поддразнить. А вот когда дело шло всерьез, он пускал в ход уже не палец, а оружие пострашнее. И приходилось с этим смиряться: он хорошо меня знал – или хорошо знал всех нас, и бывших, и будущих. Наверное, мы не были такими уж исключительными и особенными, просто однажды мы выбрали для себя воистину исключительную стезю – в отличие от слабовольных толп, населяющих землю, в отличие от тех, кто ни о чем ничего не знает и знать не хочет, кто мечтает лишь об одном – чтобы все вокруг бесперебойно функционировало, пребывая на своих местах каждое утро и каждый вечер. Да, Тупра попал в точку: “Невыносимо оказаться снаружи, после того как ты уже побывал внутри”. Это напрямую относилось ко мне. Как и другие его рассуждения, которые сейчас волновали меня меньше. Да, под конец я перегрелся, да, оглядываясь назад, испытал разочарование, почувствовал обиду и даже брезгливость, и тем не менее теперь мне недоставало прежнего азарта и прежнего куража… Нет, я сказал глупость: на самом деле я тосковал почувствуактивной жизни, по приказам, заданиям и операциям, по желанию слепо, всеми правдами и неправдами защищать Королевство (потому что на самом деле я действовал, как правило, вслепую, никогда не представляя себе всю картину целиком, и, думаю, Тупра тоже видел ее далеко не полностью). То, что поначалу было для меня бедой и проклятьем, что лишало сна и словно острой коленкой давило на грудь, с годами, после многих выполненных заданий, превратилось если и не в жизненную основу, то в единственный способ существования, который дает внутреннее равновесие и смысл пребыванию на земле. Лишившись этого, я жил с опущенными крыльями, погружался как сомнамбула в беспорядочные воспоминания и терзался муками совести. И знал только одну возможность справиться с ними – добавить новые поводы для будущих терзаний.

Вероятно, как раз это и толкает некоторых людей убивать опять и опять, потому что лишь мысли о следующем преступлении хотя бы на краткий срок выметают из памяти прежние, то есть полная концентрация уже на нем, когда все пять чувств заняты разработкой плана и деталей его выполнения. Я часто размышлял над этим, пытаясь найти объяснение тому, что приводит некоторых людей – чаще, разумеется, мужчин, чем женщин, – к бессмысленному повторению черных дел. Возможно, это имеет обезболивающий эффект или действует как наркотик, поскольку человеку, сохранившему хотя бы блеклые следы совести, легче нести бремя многих убийств, чем только одного или двух, поскольку наступает момент, когда эта самая совесть попросту уже перестает справляться с осознанием такого числа жертв – ее способности не беспредельны, она затягивается паутиной, все там размывается и теряет внятность. Тот, по чьей воле людигибнут как скот, не успевает различить отдельные лица или спускать шторы над каждым – эти лица для него сливаются воедино, теряют связь с реальностью, становятся лишь мертвой цифрой и мертвой плотью, а чем выше цифра и тяжелее общий груз мертвой плоти, тем надежнее одолевается чувство вины – оно цепенеет и в конце концов вообще исчезает, так как больше ничем не подпитывается.

Множить и множить число жертв – вот единственное, что остается серийным убийцам или устроителям массовых боен, будь они диктаторами, террористами или министрами, которые развязывают никому не нужные войны, или генералами, которые этих министров науськивают и дают им наставления. Вот почему надо таких уничтожать – иначе они будут и дальше сеять смерть и никогда не остановятся. Да, мне было очень тяжело оказаться снаружи и больше не ставить заслоны против возможных несчастий… Несчастий, разумеется, для нас, а что станет с нашими врагами – не имеет значения: их несчастья – это наше счастье, до тех пор пока не закончится схватка и они не сложат оружие.

– Хватит, ты прекрасно знаешь, где вы меня заживо похоронили и где я сам похоронил себя, знаешь, какая там протекает река. Перестань валять дурака и переходи к делу, не то мы тут скоро совсем закоченеем.

– Отставка плохо на тебе сказывается, как, впрочем, и на всех. Раньше ты был выносливее. Все вы слишком быстро привыкаете к спокойной жизни – без риска и потрясений. Любое неудобство выбивает вас из колеи.

По его реакции (и презрительному “все вы”) я понял, насколько уязвили его слова “перестань валять дурака”. Он должен был непременно поквитаться со мной и восстановить отношения “начальник – подчиненный”, хотя с ними и было покончено два года назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В основу фильма Фрица Ланга “Охота на человека” (1941) положен роман Джеффри Хаусхолда “Одинокий волк” (1939).(Здесь и далее – прим. перев.)

2

А. Дюма. Три мушкетера: “Да, всего лишь убийство… – сказал Атос, бледный как смерть. – Но что это? Кажется, у меня кончилось вино…”. Перевод В. Вальдман, Д. Лифшиц, К. Ксаниной.

3

В переводе С. Маршака последние строки стихотворения звучат так:

Но, может быть, не меньше служит тотВысокой воле, кто стоит и ждет.4

Живая картина(франц.).

5

Смертьin absentia – признание официальными инстанциями (обычно по решению суда) презумпции (не факта) смерти физического лица при отсутствии его опознанного тела.

6

“Гимн обреченной юности” Уилфреда Оуэна (1893–1918), английского поэта, погибшего в последнем бою Первой мировой войны. Здесь и далее цитируется в переводе С. Сухарева.

7

Т. С. Элиот. Литтл Гиддинг. Здесь и далее Элиот цитируется в переводах А. Сергеева.

8

Кантаор – певец в стиле фламенко.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов