Старое вино «Легенды Архары» (сборник)

Благоденствовали меньше года. По доносу соседа фининспектор «закатал» его в тюрьму, где он и сгинул.

Могуч был, костист, с корявыми руками и усами, скрученными в иголку, хотя от него остались лишь две табуретки, но по тому, как они были скроены, сбиты-сшиты, можно было представить Савву во всей его старопрежней богатырской сути.

А сын, презрев отцову неукротимость, записался в комсомол, пошёл к власти на полное услужение и был убит под Киевом немцами.

Осталась Анна с двумя парнями. Младший, сосунок, ещё выживал на скудных материнских соках, а Колька тощал неимоверно. Он не пожелал следом за бабкой, умершей от голодного белкового отёка (плясунья была и певунья), а стал вором, и удачливым. Пока мать не взяли на лесозавод, подкармливал и себя, и сирое семейство: взламывал ящики в порту, шерстил товарняки, а на квартирной краже попался. Через год вышел лихим разбойником и скоро плотно сел за драку с кастетом. Покрепче всякого кастета оказался нанесённый по нему удар туберкулёзной бациллы. Даже для тюрьмы стал не годен. Целыми днями лежал теперь дома на сундуке у печки, кашлял, сплёвывал и слушал радио:

«Будем работать ещё лучше».

«Растёт производительность труда».

«Друзья» – главы из поэмы».

«Баллада о счастье».

«Трудолюбивая молодёжь».

«Стране нужны здоровые дети».

«Голодные рабочие во Франции».

Вместе с палочками Коха грызли его и эти слова, он впитывал их, как отраву, сулему или крысиный яд, в стремлении поскорее извести своё никому не нужное тело. Теперь всё чаще он впадал в беспамятство и бредил. Вырывался из его ссохшейся груди даже не стон, а вой…

Брат приносил молоко. Просил пить. Колька матерился:

– Брось, Генка! Ну его на хер, это ихнее молоко… Ещё заразу там подцепишь..

– У тебя не подцепил и у них не подцеплю».

– У них вся зараза, Генка, у них!

Мать твердила, как заклинание «Всё будет хорошо!» Какие-то порошки сыпала ему в беззубую пасть…

У него хватило отваги не врать себе.

«Подохну… Загнусь… Скопычусь… Пропаду ни за грош…»

…Первого мая он встал с гимном. Мать спала после ночной смены. Он растолкал младшего.

– «Плётку» давай.

– Не борзей, Коля. Он мой.

– Давай, говорю. К братве на сходняк иду. «Загоним» на праздники.

Схорон у Генки был в коридоре за санками.

Он передал тряпичный свёрток брату с наказом:

– Меньше тыщи не соглашайся.

– А две не хочешь?

Развернул пистолет, снял с предохранителя и сунул в брюки.

Надел пальто с прорезью в правом кармане и ушёл.

7Трамваи в этот день были бесплатные. С красными флажками на крыше, с транспарантами по бортам пробегали по улице, звеня сильнее и чаще, чем обычно. Увеличилось количество мужских шляп. Выходных кепок-«лондонок». То и дело мелькали дамские нарядные шляпки – плюшевые «таблетки» и фетровые «колокольчики». Чисто одетый, шёл народ, несколько удивлённый такой новизной в себе.

Этот худой парень в пальто с поднятым воротником и в надвинутой на глаза кепке, как говорится, путался под ногами. Его толкали, обгоняя. Какие-то остряки пошутили насчёт тяжёлого похмелья, девушки сердито зыркали на неуклюжего, а у него с синих губ только одно и срывалось: «Суки!»

Появление его в колонне лесозавода никого не заинтересовало. Мужчин в кепках, в чёрных пальто было большинство. Правда, несколько настораживала необычная бледность и худоба демонстранта: такой и швырок с лесотаски не поднимет, не то чтобы брус. А куда уж флаг ему нести? И чего тут отирается? Но когда кто-то из женщин признал его как «сына Нюрки», то немного ещё поразглядывали его, как убогого человека, у которого непонятно в чём душа держится, и, сцепившись под руки, потоком ринулись на площадь, где гремел военный оркестр…

Бутафория фанерная, реечно-полотняная громоздилась по периметру городской площади. Всю ночь щиты, портреты вождей приколачивали к деревянным домам, со стороны реки подпирали досками, отчего сооружения становились похожими на огромные парусники, и обтягивали трибуну красной материей. Сейчас там было тесно от синих габардиновых чиновничьих пальто и шерстяных светлых офицерских шинелей. Ветерок доносил оттуда запах дорогого коньяка.

Артист театра драмы произносил в микрофон лозунги «под Левитана» низким заупокойным голосом, как во время войны. Девочка-пионерка прокричала какой-то стих, после чего женщины в строю умилённо зааплодировали.

Колонна змеилась перед трибуной, возбуждаясь славословием в собственный адрес. Мужчины принуждённо улыбались, преодолевая неловкость и не глядя в глаза друг другу, вопили «ура» и покидали площадь, опустошённые, устремляясь к столам с водкой и закусками.

Обливаемая патокой восхвалений, «змея» тянулась бесконечно, как бы пряча свою коварную змеиную натуру в этом хилом парне с засунутой в карман пальто правой рукой. Не в пример остальным он впитывал смыслы торжественных восклицаний всей душой, патетические словосочетания сотворяли в нём нечто, подобное замедленному взрыву Он становился одержимым бешеным восторгом, наполнялся яростной силой и счастьем близкого конца.

Вот из строя вышел директор лесозавода и по заведённому порядку поднялся на трибуну к избранным. Змеиным жалом выскочил следом за ним вдохновенный доходяга Колька Романов, вдруг ставший выше ростом, решительный и просветлённый, тоже будто по праву, по тайной договорённости-регламенту, побежал к трибуне.

С «язычка» этой «змеи» плюнуло огоньком – в такт полковому барабану, почти неслышно. Стрелок впервые в жизни целился и нажимал на курок пистолета, но оказался удивительно точен, хотя стоял неумело, вовсе не в позиции, и после каждого выстрела покачивался и отступал на полшага.

В грохоте и треске оркестра его выстрелы звучали глухо. Обрушения на трибуне в рядах ботов-истуканов с удивлением замечали только стоящие с ними рядом. Колька стрелял, как в тире, по порядку, пока кто-то не выбежал из колонны сзади и не обрушил его лицом в камни брусчатки. Хрястнули кости носа, вломило их в глубь черепа, и он пришёл в сознание уже за трибуной от запаха нашатыря и мстительных ударов сапог по хрупким бокам. Били до тех пор, пока у него не хлынула кровь горлом…

Расстреляли его белой ночью на Мхах, над свежей могилой, полной ржавой болотной воды. От удара пули в бритый затылок он повалился в воду, обрызгав шинель палача.

Солдаты быстро завалили его торфом и уехали.

Теперь на этом месте построен железнодорожный вокзал.

P.S.

В музее ФСБ хранится этот пистолет. Лежит со спиленным бойком, в консервационной смазке, на левом боку. Для особо почётных гостей, для «своих», отставной полковник переворачивает пистолет на другую сторону, где на рукоятке выцарапано – «За свободу – рускому народу». Так и написано: с одной «с».

У стрелка было только четыре класса образования.

Простительно…

Дуня и Валентайн

Ненависть внедрённая и ненависть врождённая, природная, – к богатым, успешным, чистым и сытым, ненависть зубодробительная проснулась в капитане Узловом совсем неожиданно для него в этот вечер в отдельном кабинете портовой столовой на Левом берегу, где они с инженером Айком Этвудом отмечали успешную разгрузку первого «Либерти», хотя в длительном и глубочайшем политическом недоумении капитан Узловой находился уже три месяца, с самого начала войны.

Всю свою жизнь капитан и штыком, и снарядом готовился сделать из коварного британца кровавый фарш, гусеницами своей танковой роты – перепахать «дряхлый Альбион», установить власть Советов в «метрополии злата», предать всяческим унижениям «гадливую англичанку», а тут вдруг, получив назначение в этот северный приморский город приёмщиком военной техники из Ливерпуля по ленд-лизу, оказался за одним столом с этим «Чемберленом» нос к носу, рюмка к рюмке.

Угол для командного состава был наскоро отгорожен в столовой занозистыми досками, и сначала до слуха грузчиков трудфронта, ещё даже и нестриженых мужиков в лаптях и зипунах, подпоясанных верёвками, доносились только звон питейного стекла и невнятное, но добродушное бурчание пирующих, потом по спинам мужиков просквозило холодком при имени вождя, выкрикнутого капитаном Узловым в ходе произнесения тоста. Наконец движение полчищ ложек (и деревянных тоже) замедлилось и почти остановилось, когда в ответ закрякал чужестранец: «Раша, раша, раша…» – и умолк, пресечённый ударом по столу кулака капитана. Может, на том и закончилось бы их взаимное недопонимание, рассосалось бы под действием очередной порции веселящего напитка, но тут весьма некстати в возникшей тишине раздался весёлый стук каблучков официантки Дуни с короткой рабфаковской стрижкой и с белой заколкой на темечке, хотя она как раз могла бы предстать перед двумя военспецами именно как миротворец – с блюдами на подносе, – остановить нарастающее брожение их взаимного недовольства, – но случилось обратное.

– Запоём мы песню нову про Дуняшу черноброву! – воскликнул капитан.

Даже ещё и теперь возможен был мирный исход противостояния двух систем, не замурлыкай, в свою очередь, и заморский гость.

Недолго ему пришлось изъясняться в чувствах к девушке. Снова дощатое помещение сотряс удар комсоставского кулака, и затем вслед за убегающей официанткой, пятясь вприпрыжку, предстал перед мужиками джентльмен Айк Этвуд в боксёрской стойке, а за ним, поигрывая налитыми плечами, – капитан Узловой.

– Ноу, ноу, ноу, Валентайн! – вырывалось из груди англичанина. – Нот сука! Ай сэй лука (приятная. – А.Л.). Дьевка гуд!

– Ну уж нет! За «суку» я те сейчас – за те же денежки, да ещё разок!

– Дьевка гуд! Сталин гуд! Раша гуд!

– Рожу-то я те щас отрихтую.

– You did not understand me![5] – выкрикивал Айк Этвуд, одной рукой ловко тыкая в лицо капитана, а предплечьем другой успешно пресекая размашистые удары его кулака.

Они топтались в проходе между оробевшими крестьянами до тех пор, пока сдатчик танков не выскочил вон. Капитан ломанулся за ним, но то ли двери столовой оказались для него узковатыми, то ли плечи слишком широкими, но он замешкался, упустил противника из поля зрения, встал в темноте совершенно потерянный и страшно униженный.

Тьма была разлита вокруг осенняя, светомаскировочная, неразличимы были ни лаковые «шпалы» на воротнике капитана, ни золотые галуны на рукавах, и тем более, конечно, невозможно было, как что-то отдельное, рассмотреть в ночи чёрный костюм-тройку англичанина, хотя бы и в трёх шагах.

– Эй, ты где? – как бы у самого себя спрашивал капитан.

Тьма перед капитаном громоздилась пластами, дыбилась терриконами угольной фактории, расстригалась ножницами кранов, и только на другом берегу реки искорками электросварки «строчил» по проводам полночный трамвай…

Вот обозначилась в ночи полоска белых зубов капитана. Раздался скрежет коренных, и снова – сплошной мрак и тишина…

Трудармейка Дуня Птицына, девица с Бакарицы – холщёвой рукавицы (Кузнечиха-невстаниха, Жаровиха-жмуриха) была девушкой портовой, совсем не робкого деревенского десятка, но и не разухабистой. Блюла себя для «сурьёзного человека». Повесткой военкомата она была «сдёрнута» со штабелей лесобиржи в мойщицы посуды. Очень скоро за летучесть походки, обретённую в беге по обледеневшим брёвнам, повысили её до официантки. Бойкость рабочей повадки как-то соединялась в ней с нервностью вовсе уже городского свойства. Она любила романсы и на нарах женского барака пела под гитару довольно низким, подражательно-мужским голосом: «Ты говоришь, мой друг, что нам расстаться надо, что выпита до дна любовь моя. Но не ищи во мне ни горечи, ни яду. Не думаешь ли ты, что плакать буду я?..»

В роли роковой дамы была она немного смешна, но женщины принимали её всерьёз. С нар раздавалось:

– Правильно, Дунька. Так их!..

Без особого труда, только лишь в поступь добавив чуть больше твёрдости, а в посадку головы – прямизны, она в окружении сотен мужиков, среди этого мобилизованного братства, умела оставаться в недосягаемости без малейшего ущемления своей женской свободы, носилась с подносом, бойкая и языкастая, однако первый раз увидав в столовой капитана Узлового, под его первым же, вовсе даже случайным, взглядом сразу урезонилась, опустила глазки и за перегородкой невольно стала прихорашиваться.

И капитана при виде Дуни тоже сбило с толку, словно, будучи на марше, он выполнил команду «приставить ногу». Он одёрнул гимнастёрку с орденом Красной Звезды, сжался, как перед прыжком в спортивном зале… Так же, с затылка до пят, схватывало его, когда он в танке через перископ засекал пулемётное «гнездо» в песках Халкин-Гола или снайпера-«кукушку» в завале глубоких снегов Финляндии…

Время для «амуров» было у капитана Узлового самое подходящее: тогда ещё даже чертежей не поступило из Англии, первый конвой ещё болтался на рейде Эдинбурга. Сам капитан, поселившийся в домике паровозного машиниста в Затоне, пребывал в полнейшей праздности – в новеньком, вплоть до мельчайшего ремешка портупеи, обмундировании.

К любви располагало всё – и трёхразовое питание в столовой с подноса Дуни, и кино в клубе, и сухая солнечная осень с россыпью инея по утрам.

Три стадии сближения были уже у них позади: поимённое знакомство, прогулки плечом к плечу, держание за руки. Вот-вот должны были они созреть для «встреч» предельно тесных, но тут вдруг и пришвартовался этот «Либерти», и с его борта сошёл на берег этот «Черчилль» с котелком на голове и с тростью в руке.

Тотчас за праздничным обедом он принялся охмурять Дуню вставаниями и поклонами, блеском зубов в широчайшей улыбке, сверканием маслянистых глаз и, гнида буржуазная, поцелуями её ручки…

– Эй! Ты где?

Капитан обшаривал невидь перед собой, будто слепец, и пальцы его вдруг коснулись железа, настывшего в конвое на атлантических ветрах, словно айсберг, только цветом чернее ночи, – это был танк марки Valentine лёгкого класса, для поддержки пехоты.

– Ну, щас я тебе!

Капитан ловко, на ощупь, влез в башню и включил фару.

Вращая рукоятку поворота, повёл световым конусом по перепаханной гусеницами разгрузочной площадке, ящикам с запчастями, скопищу таких же «валентайнов» вдали…

Вдруг из-за бочек, судя по лаковым башмакам, выскочил «союзник», метнулся вправо-влево и юркнул в столовую.

– Не уйдёшь, гад!

Капитан впрыснул в поршни эфир (придумают же, сволочи!), мотор завёлся мгновенно. И педаль сцепления выжалась удивительно легко, и передача включилась беззвучно (умеют же делать, поганцы!). Лязгнули гусеницы, и танк двинулся следом за исчезнувшим инженер ом сдатчиком.

Лицо своё вдавил капитан в резину окуляра. Ему было видно до мелочей и скобу на пороге столовой для очистки грязи с обуви, и проволочный крючок, и буквы в расписании кормёжки.

Капитан ликовал уже не столько от совершающейся мести, сколько от удовлетворяемой страсти прирождённого танкиста: англичане сами[6] и разгружали, и перегоняли машины в отстойник, и капитан, со стороны видя всю техническую стать танков, слыша поразительно мягкий рокот моторов, предчувствуя лёгкость хода, давно с трудом сдерживал желание сесть внутрь и поехать (останавливала гордость советского человека). И вот свершилось!..

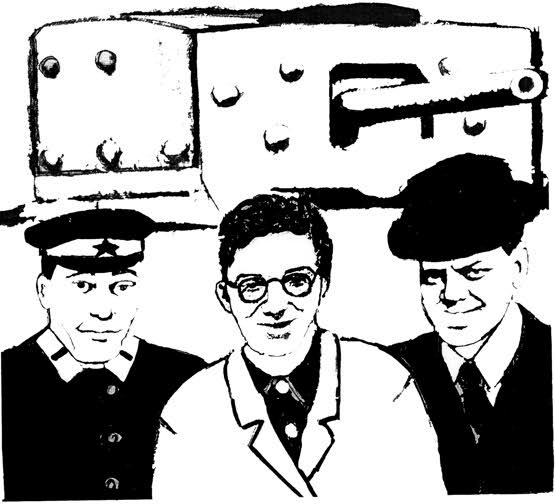

Под управлением капитана танк как бы внюхивался дулом в запахи столовой, шёл за своей законной порцией решительно и неукротимо. Вдруг в свет его прожектора вскочил человек в круглых очках и в пальто «реглан»[7] из серого жаккарда. Он подпрыгивал и махал над головой обеими руками. Это был переводчик Сеня Кац. Они всегда трапезничали втроём: капитан Узловой, инженер Айк Этвуд и Сеня Кац. Не опоздай переводчик сегодня на ужин, всё закончилось бы вполне мирно – он умел не только смешивать языки, но и притирать сильные характеры. И хотя капитан тоже не любил Сеню, но терпел как толмача, а за знание языка даже уважал.

Теперь он, уже без помощи оптики, приникнув к бойнице, видел, как на крыльцо в помощь Сене выскочил ещё и англичанин (подглядывал в щель тамбура, в одиночку трусил, а с помощью «господина Каца» надеялся повлиять на буйного приёмщика).

Они кричали по очереди, хотя и знали, что человек, сидящий в танке с включённым двигателем, не может их слышать.

– Marriages are made in heaven, captain![8] – вопил богобоязненный Айк.

– Под трибунал захотел? В штрафбат? – переводил находчивый Кац.

– Marry in haste and repent at leisure,[9] – назидал британец.

– Он просит прощения! Выпивка за его счёт, – трактовал слова англичанина мудрый Кац.

В последний момент, когда пушка «валентайна» почти коснулась стены столовой, оба миротворца кинулись в сторону, пропали из виду.

Капитан потянул рычаг поворота, намереваясь пуститься на поиск, но тут мотор заглох.

Слышно было только бульканье в системе охлаждения.

Фара продолжала светить от аккумулятора.

Башня поворачивалась вручную бесшумно.

Скоро в обзор попали Айк с Кацем – они выглядывали из-за ящиков.

– Горючее только в карбюраторе! Всё! Наездился! – крикнул переводчик.

– Give up![10] – припустил инженер британского юмора.

– Хрен вам! – сообщил о своём решении капитан через пулемётную амбразуру и закрыл верхний люк на задвижку…

Скудным был рассвет следующим утром над мелколесьем тундры.

Светло было больше от инея, нежели от полоски бледной зари цвета морошки.

Смена у Дуни закончилась после того, как она расставила на завтрак алюминиевые миски и кастрюли с кашей (одну на десятерых).

Накинув на плечи фуфаечку, она выбежала из столовой, подошла к танку и постучала кулачком по броне:

– Валентин! Валя! Валюша… Я кваску принесла…

Никто не отозвался.

Она приложила к броне ухо.

Тишина.

Она принялась ударять по железу крышкой от бидончика и опять ласково выговаривать имя лебезного и выманивать «на квасок».

Ночевавший в танке капитан слышал, страдал, удерживая себя от отзыва, ибо не желал показываться перед хорошей девушкой в непристойном виде – небритый, не спрыснутый одеколоном «Комиссар», без должного блеска и выправки.

В это время за спиной Дуни послышались шаги по деревянным мосткам, и кто-то пропел озорным голосом:

В Архангельском пог-ртуНа левом бег-регу,Эх, грг-узчики пг-росыпали муку..Она оглянулась – по дороге со стороны Затона шли Кац и Айк.

Кац вежливо отодвинул Дуню в сторону и негромко произнёс возле пулемётного гнезда:

– Капитан, давай опохмелимся – и на завтрак!

– А что? Есть? – послышался голос из танка.

Кац позвенел о броню поллитровкой с сургучной головкой.

Крышка люка на башне с грохотом откинулась.

Они устроились на скатке брезента. Дуню усадили рядом с капитаном Узловым, а сами сели несколько в отдалении, сообщая этим о полном невмешательстве в их нежности.

Выпили.

Капитана отпустило. Согрелся изнутри весь его закалённый организм, настывший в ночном холоде боевой машины, размягчилась и твёрдость идейная, и судороги ревности на суровом лице распустились в нечто вроде улыбки.

Единственная льдинка теперь перекатывалась в сердце капитана, одна мысль досаждала, одно мучительно-сладкое чувство не отпускало, ибо после недолгой ночной езды в «валентайне» в капитане ожил сложный, неподвластный ему комплекс чувств и ощущений, и тело его, давно бывшее частью танка, ночью получив боевой импульс, теперь томилось в примитивном состоянии. Возможно и сам танк под ним испускал какие-то провокационные токи, как говорится, подзуживал.

Ни о чём другом не мог думать сейчас капитан, только об этом сложном нагромождении стали, способной двигаться и стрелять. Если ещё и бурлил в нём дух соперничества, то лишь в той части души, где крылась его любовь к боевой технике.

И он затеял спор, чей танк лучше – наша «тридцатьчетвёрка» или этот тёзка капитана.

– Вот спроси у него, Семён, какова скорость полного оборота башни у этого ихнего «вальки»?

(Пока Кац переводил, капитан почтительно прислушался, снова и снова, не подавая виду, изумлялся происходящей в это время работе в мозгах переводчика. «Вот ведь, с нашей колеи в ихнюю не въедешь… Нашу гайку на ихний болт не накрутишь… Нашей пуле будет туго в ихнем дуле… А вот все их слова можно заменить нашими, и наоборот!»)

– А теперь, Семён, вот что спроси: каково у них удельное давление на грунт?

Затем капитан интересовался ещё толщиной лобовой брони, углом вертикального наведения и даже глубиной водной преграды, которую может одолеть «валентяй», как он выражался.

Кац с трудом находил слова, будучи всего лишь преподавателем английской литературы, даже ещё и не мобилизованным, не переодетым в военное.

Он путался, и чем дальше, тем больше вносил бестолковщины в разговор двух задиристых спецов.

Они уже говорили одновременно, горячились и прерывались только для исполнения тостов.

Англичанин готов был уступить, как гость. Но капитан всё тормошил Каца:

– Ну, что он сейчас сказал? Что сказал? Ну?

Чтобы побыстрее покончить с бестолковщиной, переводчик решился на отсебятину и очередную тираду англичанина об устройстве поворотного дифференциала истолковал так:

– Он сказал, что всё зависит от того, кто управляет танком.

Слова эти стали роковыми.

Опять схлестнулись соперники, теперь уже на поприще воинского мастерства. Инженер Айк Этвуд хоть в боях и не участвовал, но служил в фирме Vickers-Armstrong испытателем боевых машин и доказывал, что он лучший.

Свой боевой опыт ставил на кон капитан Узловой.

Понимал их только лукавый толмач, даже и не пытавшийся наладить смысловой контакт между разгорячёнными мужиками.

В пылу спора они перешли на чистые восклицания, понятные без вмешательства Сени Каца.

– А давай!

– Camon! Camon![11]

– Трепло!

– Low![12]

– Кишка тонка.

– Guts![13]

Честь у обоих была не то чтобы задета, а прямо-таки травмирована.

Дальше общались они на интернациональном языке жестов.

Англичанин спрыгнул с брони и указал на крышку топливного бака. Пока он бегал за канистрой, капитан открутил крышку и стал заливать солярку в горловину.

Англичанин, уже как члену экипажа, скомандовал Сене Кацу: «Follow me»,[14] и они скорым шагом ушли готовить к гонкам свою машину.

Выпив «на посошок», капитан Узловой обнял Дуню.

– Поедем, красотка, кататься?

Она тряхнула кудрями, соглашаясь.

После чего одним рывком девушка была втянута капитаном на броню и оставлена стоять в открытом люке с упавшей на плечи косынкой и безграничным восторгом во взгляде, в то время как сам капитан Узловой глубоко под носовой бронёй заводил мотор.

Через щель он увидел, как из строя новеньких «валентайнов» уже выскочил и остановился, качаясь на рессорах, танк Айка Этвуда, над башней которого на командирском месте высился очкастый переводчик.

Они встали в линию.

Услышанное капитаном в наушниках слово «старт» (start) означало одно и то же на всех языках. Он, не медля, отжал сцепление.

Дуня чисто по-женски взвизгнула, когда машина под ней рванула и понеслась по болотистому пустырю.

Рядом с ней ревел и стрелял ошмётками грязи танк Айка Этвуда, и Сеня Кац с командирского места махал ей рукой.

Навстречу им по хлябям тундры брели невольники войны – мужики труд армии с серыми барачными лицами. С приближением танков они стали лениво разбегаться, как стадо тяжёлых неуклюжих существ семейства тюленьих.

Парно, ствол в ствол, наперегонки мчались прямо на них два сытых, игривых зверя с волчьей повадкой и по очереди испускали из клаксонов звуки, подобные сиренам воздушной тревоги, оглушительные, но приятные на слух.

Декорации для фильма «Парень из нашего города» ещё только строились на пыльных улочках Алма-Аты, сцена знаменитого прыжка танка через разрушенный мост у режиссёра Столпера ещё только созревала в голове, а капитан Узловой, в попытке обогнать инженера Этвуда, уже сворачивал с насыпи и мчал по куче брёвен всё выше и выше, срезая путь до железнодорожной эстакады, и на полном газу в конце бревенчатого наката, как с обрыва, перелетел через ручей.

– Говори направо, а гляди налево! – кричал капитан в микрофон.

Ответно раздавался в наушниках голос инженера:

– Chatter can cost life[15].

Капитан ворчал:

– Хромой козёл всегда позади.

Он опережал Этвуда на два корпуса, и теперь для закрепления успеха ему оставалось вырулить из болотины на гать, занять главную лыжню, как это водится в массовых стартах лыжников, но торф становился всё жиже, сзади танка били из-под гусениц струи вонючей жидкости, вода уже бурлила на броне спереди и лилась через щель капитану на колени…

Когда машина Этвуда задним ходом подъехала к неудачнику, огорчённый капитан Узловой сидел с Дуней на скатке брезента и очищал сапоги от грязи.

Капитан накинулся на англичанина с упрёками, мол, техника не для наших дорог. «Подумаешь, в песках Сахары они их испытывали! Нет, явная конструкторская недоработка…»