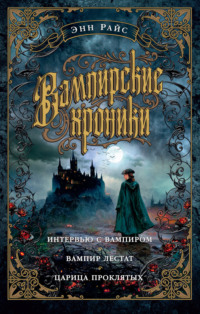

Вампирские хроники: Интервью с вампиром. Вампир Лестат. Царица Проклятых

Я снова прислонился к кровати. Я слышал шепот Клодии: она уговаривала Мадлен успокоиться, потерпеть. Потом я услышал шаги, они приближались; дверь, скрипнув, затворилась и отгородила Мадлен от нас и от нашей ненависти, от глубокой пропасти, что пролегла между нами.

Я поднял голову: Клодия стояла передо мной и смотрела без горечи и без злобы; ее лицо было неподвижно, как у той куклы.

«Все это правда! – сказал я. – Я заслужил твою ненависть. Заслужил ее уже в ту самую минуту, когда Лестат вложил твое слабое тело в мои руки».

Казалось, она не слышит меня, ее глаза струили мягкий, приглушенный свет. Ее красота обжигала мою душу, я страдал невыносимо.

Вдруг она удивленно сказала: «Ведь ты мог тогда просто убить меня. Да, убить. – Она окинула меня невозмутимым взглядом. – Может, ты хочешь сделать это сейчас?»

«Сейчас! – Я обнял ее, притянул к себе. Ее смягчившийся голос пробудил во мне нежность. – Что ты говоришь? Ты сошла с ума?»

«Но я хочу этого, – сказала она. – Припади губами к моей шее, как тогда, и пей кровь каплю за каплей, покуда у тебя хватит сил. Подтолкни мое сердце к краю обрыва. Я маленькая, тебе не составит труда забрать мою жизнь. Я не стану сопротивляться. Я ведь такая хрупкая, ты можешь сломать меня одним пальцем, как цветок».

«Неужели ты правда этого хочешь? – спросил я. – Почему же ты не захватила нож для меня?»

«Ты бы решился умереть вместе со мной? – Клодия насмешливо улыбнулась. – Да или нет? – настойчиво повторила она. – Разве ты так и не понял, что со мной происходит? Он медленно убивает меня, этот твой вампир-учитель; он превратил тебя в своего раба, потому что не хочет делить со мной твою любовь, он хочет забрать тебя всего. Я вижу его тень в твоих глазах. Ты мучишься, потому что не можешь скрыть свою любовь к нему. Подними голову, я заставлю тебя смотреть на меня, заставлю слушать».

«Довольно. Я тебя не оставлю. Мы уже говорили об этом… Но даже ради тебя я не могу превратить ее в вампира».

«Но ведь речь идет о моей жизни! Дай мне ее, чтобы она позаботилась обо мне, просто помогла бы выжить! И он тогда получит тебя целиком! Я всего лишь борюсь за собственную жизнь!»

Я чуть было не оттолкнул ее.

«Нет, нет, это какое-то безумие, дьявольское наваждение! – воскликнул я. – Это ты не хочешь делить меня с ним, хочешь, чтобы вся моя любовь принадлежала только тебе. А если не моя, то этой женщины. Он сильнее тебя, он тебя не замечает, поэтому ты сама желаешь ему смерти, как Лестату. Но тебе не удастся разделить со мной еще одну смерть. Все, что угодно, но только не это! И я не стану превращать ее в вампира, обрекать тысячи людей на верную гибель в ее объятиях. Твоя власть надо мной кончилась, и я ни за что на свете не сделаю этого!»

Если б только она могла меня понять!

Я никогда не верил, что Арман желает ее смерти, он был слишком далек от мелких страстей. Об этом я даже не думал. Я с ужасом начал понимать, что происходит нечто чудовищное и что по сравнению с этим мои гневные слова прозвучали как насмешка над собой, как жалкая попытка противостоять ее железной воле. Она ненавидит и презирает меня, она сама в этом призналась, и сердце у меня сжималось от тоски. Она сейчас нанесла мне смертельный удар, отняла самое главное – лишила своей любви. Этот нож был здесь, в моей груди, и я умирал за Клодию, за свою любовь, умирал от любви, как в ту ночь, когда Лестат подарил ее мне, назвал ей мое имя, когда я впервые встретился с ней взглядом. Эта любовь согревала меня долгие годы, лечила мою ненависть к себе, заставляла меня жить. Вот зачем Лестат дал ее мне: он все понимал! Но его план не удался, все было кончено.

Время шло, я мерил шагами комнату, сжимая и разжимая кулаки. Чувствовал ее взгляд, но не только ненависть горела в нем: в ее влажных глазах застыла жестокая, нестерпимая боль. Впервые она открыла мне свою боль! «Сделать бессмертной эту жалкую плоть». Я зажал уши, чтобы избавиться от этих слов. Я плакал. Долгие годы я думал, что ей все равно, что ей не бывает больно. Я ошибался. О, как бы Лестат посмеялся над нами! Вот почему в ту роковую ночь Клодия всадила кухонный нож в его грудь: ее мучения только рассмешили бы его. А чтобы убить меня, ей достаточно было показать свою боль: мое дитя страдало, и ее боль становилась моей болью.

В соседней комнате стоял гроб – постель для Мадлен. Клодия вышла туда и оставила меня наедине с моими мучениями. Но я даже хотел побыть один. Я стоял у открытого окна и смотрел на пелену дождя. Крупные капли искрились на листьях папоротника, на хрупких белых цветах, и тонкие стебельки гнулись, ломались под тяжестью воды. Ковер цветов устилал пол на маленьком балкончике, капли мягко ударялись о белоснежные лепестки. Я остался один, совсем один. И это было непоправимо, как то, что я сделал тогда с Клодией.

И все же я ни о чем не жалел. Может, виной тому была черная, беззвездная ночь. Холодный свет фонарей расплывался в тумане. И странный, незнакомый покой наполнил мою душу.

«Я один, один в целом свете», – говорил я себе и вдруг понял, что это хорошо, что так и должно быть. Как будто я всегда был один, и в ту ночь, когда стал вампиром, я покинул Лестата и пошел своей дорогой, не оглядываясь на него, и мне уже не нужен ни он, ни кто-то другой. Казалось, ночь говорит мне: «Ты – часть меня, только я понимаю тебя и укрываю в своих объятиях». Один на один с тенями, без страха и ночных кошмаров. Непостижимый, вечный покой.

Но скоро он оставил меня, рассеялся бесследно, как тучи после дождя. Прежняя боль пронзила сердце: я потерял Клодию; мрачные тени выползали из углов неприбранной, странно чужой комнаты и собирались вокруг меня. Но даже теперь, когда яростные порывы ветра разорвали в клочья эту тихую ночь, ко мне властно взывала какая-то незнакомая неодушевленная сила. И сила моего естества откликнулась на этот зов не сопротивлением, но таинственным, лихорадочным напряжением.

Я бесшумно двигался по комнатам, тихонько отворял перед собой двери и наконец в тусклом свете ламп увидел женщину. Она лежала на кушетке в обнимку с куклой. Я опустился перед ней на колени и увидел, что ее глаза открыты. В темноте, сгущавшейся позади нее, горели другие глаза, они внимательно смотрели на меня, маленькое бледное личико застыло в ожидании.

«Ты станешь заботиться о ней, Мадлен?» – спросил я тихо. Она еще крепче вцепилась в игрушку, спрятала лицо куклы у себя на груди. Моя рука сама собой потянулась к ней.

«Да!» – отчаянно сказала Мадлен.

«Ты думаешь, она тоже кукла?» – спросил я и положил ладонь на фарфоровую головку.

Мадлен резким движением вытащила куклу из-под моей руки и, упрямо стиснув зубы, посмотрела мне в глаза. «Ребенок, который никогда не умрет! Вот кто она для меня». Она выговорила это как заклинание.

«Ах вот оно что…» – прошептал я.

«С меня довольно кукол». Она отшвырнула игрушку. Она прятала что-то у себя на груди, прикрывая ладонью, но я знал, что она хочет мне это показать. И я вспомнил, что это; я уже видел его раньше – медальон, приколотый к платью золотой булавкой.

«И ребенка, который умер?» – догадался я, внимательно вглядываясь в ее лицо. Я представил себе ее лавку игрушек, этих кукол с одинаковыми лицами. Покачав головой, она дернула медальон, и булавка порвала платье у нее на груди. Дикий страх исказил ее лицо. Она разжала ладонь с булавкой, кровь текла по ее пальцам.

«Моя дочь», – прошептала она трясущимися губами.

Я открыл крышку медальона и увидел нарисованное на фарфоре лицо Клодии; нет, кукольное личико, обрамленное прядями волос цвета воронова крыла, слишком хорошенькое, приторно невинное. Я разглядывал портрет девочки, а мать с ужасом смотрела в темноту перед собой.

«У тебя горе…» – мягко сказал я.

«С меня довольно горя. – Ее глаза сузились. – Если б ты знал, как я жажду стать такой, как ты. Я уже давно готова к этому». Она потянулась ко мне всем телом, грудь вздымалась у нее под корсетом. И вдруг страшное разочарование изобразилось на ее лице. Она отвернулась и покачала головой.

«О, если бы ты был человеком и вампиром одновременно! – задыхаясь, гневно воскликнула она. – Если б я только могла показать тебе свою силу… – Она злобно усмехнулась. – Я бы заставила тебя хотеть меня. Но тебе неведома страсть! – Уголки ее рта поползли вниз. – Мне нечего дать тебе взамен!» Она нежно провела ладонью по груди, подражая ласке мужчины.

То было странное мгновение. Я и подумать не мог, что меня так взволнуют эти слова Мадлен, ее соблазнительно тонкая талия, высокая округлая грудь, нежные, слегка припухлые губы. Она даже не подозревала, как много во мне осталось от человека, как мучила меня недавно выпитая кровь художника. Я желал ее гораздо больше, чем она могла представить, она не понимала истинной природы убийства, не знала, что оно значит для вампира. Из чисто мужского самолюбия я решил доказать ей это, унизить за упреки, которые она посмела высказать, за мелочное тщеславие ее вызова, за взгляд, который она отвела, пряча отвращение. Только безумие двигало мною, потому что я не видел настоящих причин даровать ей бессмертие.

«Ты любила свою дочь?» – грубо и жестоко спросил я.

Я никогда не забуду ее глаза, полные ярости и испепеляющей ненависти.

«Как ты смеешь! – прошипела она в ответ. – Конечно любила».

Она едва не выхватила у меня медальон, но я успел зажать его в кулаке. И я все понял: вина мучила ее, а вовсе не любовь. Во искупление вины она открыла кукольную лавку, населила ее подобиями мертвого ребенка. И перед лицом этой вины она постигла неизбежность смерти. Тянулась к смерти с непоколебимой решимостью, властной, как моя собственная убийственная страсть. Она положила ладонь мне на грудь, я привлек ее к себе, ее волосы касались моего лица.

«Держись за меня покрепче, – сказал я, глядя на ее изумленно расширенные глаза, слегка приоткрытый рот. – Я буду пить твою кровь, и когда ты почувствуешь приближающийся обморок, старайся изо всех сил прислушиваться к биению моего сердца. Помни, что тебе ни в коем случае нельзя потерять сознание, и повторяй про себя: „Я буду жить“».

«Да, да», – возбужденно кивала она, и я слышал, как громко колотится ее сердце.

Она просунула руку мне под воротничок, ее пальцы обжигали меня.

«Смотри не отрываясь на свет и повторяй: „Я буду жить“».

Она тихонько вскрикнула – мои зубы пронзили нежную кожу, и теплая жидкость полилась в мои вены, ее грудь прижалась к моей, спина выгнулась дугой. Я зажмурился, но все равно видел ее безумные глаза и манящий, чувственный рот. Я приподнял ее повыше, почувствовал, что она слабеет, ее руки повисли.

«Держись за меня крепче, – шептал я, жадно глотая горячий поток, ее сердце билось у меня в ушах; переполненные вены разбухали от ее крови. – Свет, – сказал я. – Смотри на свет!»

Ее пульс начал замедляться, голова откинулась на бархатную подушку, белки потускнели, как у мертвой. Я оторвался от нее, и на мгновение мне показалось, что не могу шевельнуться, но я знал, что должен торопиться. Кто-то помог мне поднести кисть ко рту. Комната кружилась у меня перед глазами, и я заставил себя смотреть на свет, чтобы очнуться. Я почувствовал вкус собственной крови и страшным усилием поднес руку к губам Мадлен.

«Пей. Пей же», – приказал я.

Но она лежала неподвижно, безжизненно. Я притянул ее к себе, и первые капли упали ей в рот. Она открыла глаза и нежно прижалась губами к ране, но уже через минуту ее пальцы мертвой хваткой вцепились в мою кисть, и новая жизнь потекла в нее. Я раскачивал ее, что-то шептал и отчаянно силился не потерять сознание. Ее страшная жажда вытягивала из меня кровь, и самые тонкие мои сосуды отзывались болью; я схватился за кушетку, чтобы не упасть. Наши сердца неистово бились в такт, все глубже и яростней ее пальцы впивались мне в руку. Боль стала нестерпимой, и я чудом сдержал крик. Я отодвинулся, но она потянулась за мной следом. Она глотала кровь и стонала. Иссыхающие нити моих вен все больнее и сильнее дергали сердце, бессознательно выполняя приказ то ли своей, то ли чьей-то чужой воли; я оттолкнул Мадлен, опустился бессильно на пол, сжимая кровоточащую кисть.

Она молча смотрела на меня. Ее огромный полуоткрытый рот был весь в крови. Мне показалось, что прошла вечность. Лицо Мадлен расплывалось передо мной, она поднесла руку к губам, ее глаза еще больше расширились. И вдруг она поднялась, словно ею двигала какая-то внешняя, невидимая сила. Она села и, покачиваясь, огляделась по сторонам. Тяжелое платье повторяло каждое ее движение, будто само было частью ее тела: изящный орнамент, выгравированный на крышке музыкальной шкатулки, послушно крутящейся, следуя мелодии. Потом Мадлен перевела взгляд на себя и, повинуясь все той же бессознательной силе, с такой яростью сдавила тафту на груди, что ткань затрещала. Она зажала ладонями уши и зажмурилась, но почти сразу снова широко открыла глаза и уставилась на свет из соседней комнаты. Это была обычная газовая лампа, ее хрупкое свечение просачивалось сквозь неплотно притворенные тяжелые створки двойной двери. Мадлен вскочила, стремительно распахнула дверь и подбежала к лампе.

«Осторожно, Мадлен. Не трогай ее…» Клодия взяла ее за руку и мягко, настойчиво потянула. Но Мадлен уже разглядывала цветы на балконе. Она провела ладонью по мокрым лепесткам, прижала к щеке влажную руку. Я следил за каждым ее движением. Она срывала цветки, сжимала их в кулаке, мятые лепестки падали на пол; потом она подошла к зеркалу, коснулась его кончиками пальцев, внимательно всмотрелась в собственные глаза. Моя боль прошла, я перевязал рану платком. Я ждал, что будет дальше. Понял, что память Клодии не сохранила ее собственного превращения. Они с Мадлен пустились кружить по комнате в веселом танце. Кожа Мадлен становилась все бледнее в неровном свете лампы. Она взяла Клодию на руки, и та старалась веселиться, но за беззаботной улыбкой прятались тревога и усталость.

Вдруг Мадлен ослабела, покачнулась, но тут же выпрямилась и нежно опустила Клодию на ковер. Клодия поднялась на цыпочки, обняла ее и тихонько прошептала: «Луи, Луи…»

Я махнул рукой, чтобы она отошла. Мадлен опять перестала замечать нас, она глядела на свою вытянутую руку. Ее лицо вдруг осунулось, она прижала руку к губам: на пальцах проступали темные пятна.

«Нет, это ничего», – ласково предостерег я Мадлен, быстро подошел и взял Клодию за руку. Мадлен протяжно застонала.

«Луи», – позвала меня Клодия тихим, нечеловеческим шепотом; слух Мадлен еще не умел его различать.

«Она умирает. Ты не помнишь, как это бывает, ты была совсем маленькая», – шепнул я в ответ еще тише, отвел назад ее пушистые локоны, чтобы она могла меня расслышать.

Я ни на секунду не сводил глаз с Мадлен, она брела вдоль стен от зеркала к зеркалу. Слезы лились по ее щекам, она прощалась с человеческой жизнью.

«Она умирает?» – воскликнула Клодия.

«Нет. – Я опустился на колени, она испуганно взглянула на меня. – Ее сердце сильное, оно выдержало испытание, значит она будет жить. Но ей предстоит в последний раз пережить страх. Жуткий, мучительный страх смерти».

Нежно и сильно сжимая руку Клодии, я поцеловал ее холодную щеку. Она посмотрела на меня удивленно и тревожно. Мадлен плакала, и я медленно подошел к ней. Она стояла пошатываясь, раскинув руки, чтобы не упасть. Я осторожно поддержал ее, притянул к себе. В ее глазах за пеленой слез уже загорелось волшебное пламя.

«Это всего лишь конец жизни, и только, – мягко сказал я. – Ты видишь небо за окном? Оно светлеет, значит нам пора спать. Сегодня ты ляжешь со мной и будешь крепко держаться за меня. Скоро я засну тяжелым, беспробудным сном, подобным самой смерти, и не смогу ничем тебе помочь, ты останешься наедине со своим умирающим телом. Поэтому, чтобы побороть страх, ты должна покрепче прижиматься ко мне в темноте, ты слышишь? Держи меня за руки, и я буду держать тебя, сколько смогу».

Казалось, она тонет в моем взгляде, в этом ослепительном сиянии всех цветов и оттенков, недоступных глазу людскому. Я медленно подвел ее к гробу и сказал, чтоб она не боялась.

«Завтра ты проснешься бессмертной, – уговаривал я ее. – И уже не будешь бояться смерти. А теперь ложись».

Она испуганно отшатнулась от узкого ящика, обитого шелком. Ее кожа уже начала светиться в темноте. Но я понимал, что она сейчас не сможет лечь в гроб одна.

Не выпуская ее руки, я взглянул на Клодию, которая стояла возле нового гроба и пристально смотрела на меня. В ее невозмутимом взгляде читалась смутная подозрительность и холодное недоверие. Я усадил Мадлен в кресло и шагнул навстречу этому взгляду.

Молча опустившись на пол рядом с Клодией, я нежно обнял ее и спросил: «Ты узнаешь меня? Ты знаешь, кто я такой?»

Взглянув мне в глаза, она ответила: «Нет».

Я улыбнулся и кивнул.

«Не держи на меня зла за прошлое, – шепнул я. – Теперь мы равны».

Склонив голову набок, она внимательно разглядывала меня. Потом невольная улыбка озарила ее лицо, и она тоже кивнула.

«Дело в том, – спокойно сказал я, – что сегодня ночью в этой комнате умерла не эта женщина. Она будет умирать долго, может быть, не один год. Нет, сегодня здесь умер другой человек – я. Все человеческое, что еще оставалось в моей душе, исчезло бесследно и навсегда».

Ее лицо затуманилось, словно тонкая прозрачная вуаль окутала его. Губы ее разомкнулись, она вздохнула и сказала: «Да, ты прав. Теперь мы и в самом деле равны».

«Я сожгу эту лавку дотла!» – так сказала Мадлен. Она сидела перед камином и бросала в огонь вещи мертвой дочери: белые кружевные и льняные платья, старые покоробившиеся туфли, шляпки, пахнущие нафталином и засушенными цветами.

«Все это в прошлом». Она встала и отступила назад, глядя на пламя. Потом бросила на Клодию ликующий взгляд, полный преданной любви и обожания.

Я не верил ей. Каждую ночь мне приходилось силой оттаскивать ее от жертв, она не могла уже больше пить, но все равно держала их мертвой хваткой. Часто в порыве страсти она поднимала оцепеневшего от ужаса человека в воздух, разрывала ему горло цепкими пальцами цвета слоновой кости. Но я знал, что рано или поздно это безумие кончится и она прозреет, собственная светящаяся кожа и роскошные комнаты отеля «Сент-Габриэль» покажутся ей кошмарным сном, и она захочет, чтоб ее разбудили, захочет свободы. Она еще не успела понять, что все это очень серьезно и непоправимо; с безумным восторгом она разглядывала в зеркале свои прорезывающиеся клыки.

Но потом я начал понимать, что это безумие не пройдет, что она всегда жила в придуманном мире и теперь не захочет пробуждаться. Действительность была ей нужна только как пища для фантазии. Как паук плетет паутину, так она создавала собственную вселенную.

У нее были золотые руки – ловкие, быстрые; еще бы, ведь она на пару со своим бывшим любовником смастерила сотни подобий мертвой дочери, целую лавку, куда мы все вместе собирались наведаться. К этому умению добавились волшебный дар и страстность вампира. Однажды ночью я помешал ей совершить очередное убийство. Мадлен вернулась в отель с неутоленной жаждой и в порыве вдохновения из нескольких досок с помощью стамески и ножа сделала прелестное кресло-качалку, ладно пригнанное под фигурку Клодии, и та, грациозно сидя в нем возле камина, казалась взрослой женщиной. К нему через несколько ночей присоединился маленький столик. Из лавки Мадлен принесла кукольную керосиновую лампу и фарфоровую чашку с блюдцем, а однажды притащила записную книжку, найденную в сумочке какой-то дамы. В ручках Клодии маленькая тетрадь в кожаном переплете казалась увесистым томом. Окружающий мир переставал существовать, стоило только ступить в замкнутое пространство гардеробной Клодии. Словно по мановению волшебной палочки, там появились кровать со столбиками, едва доходившими мне до груди, низенькие зеркала, в которых я, проходя мимо, видел только отражение собственных ног. Картины на стенах тоже висели на уровне глаз Клодии. Вершиной всего был малюсенький туалетный столик; на нем лежала пара черных перчаток, вечернее платье из черного бархата с глубоким вырезом на спине и бриллиантовая диадема, которую Мадлен принесла с детского маскарада.

Но главным украшением этого великолепия была сама Клодия. Сказочная королева, она бродила по своему роскошному миру, потряхивая сверкающими золотистыми локонами и кокетливо поводя обнаженными белыми плечами. Я смотрел на нее с порога или неуклюже растягивался на ковре, подложив локоть под голову, чтобы заглянуть в глаза моей возлюбленной, которые таинственным образом смягчались в этом волшебном, созданном специально для нее убежище. Как прекрасна была она в черных кружевах: холодная, недоступная золотоволосая женщина с прелестным кукольным личиком; огромные влажные глаза смотрели на меня долгим равнодушным невидящим взглядом. Должно быть, они просто не замечали ту грубую, необъятную вселенную, частью которой был я; она перечеркнула ее, забыла про нее, потому что слишком долго страдала в ней, страдала всегда, но теперь, кажется, перестала, слушая звон игрушечной музыкальной шкатулки, опуская руку на игрушечные часы. Они бежали все быстрее, минуты текли, как золотой песок. Я сходил с ума.

Я лежал на ковре, подложив руки под голову, и смотрел на позолоченный канделябр. Мне было трудно переселиться из одного мира в другой. Мадлен сидела на кушетке и работала с неизменной сосредоточенностью и страстью, как будто обретенное бессмертие начисто отвергало даже мысль об отдыхе или безделье. На сей раз она пришивала кремовые кружева к маленькому лиловому атласному покрывалу и прерывалась только для того, чтобы стереть со лба кровавый пот.

Я подумал: а вдруг, если я зажмурюсь, это царство маленьких вещей поглотит все пространство вокруг, и, открыв глаза, я обнаружу, что связан по рукам и ногам, как Гулливер – непрошеный гость в стране лилипутов? Мысленно я видел маленькие домики, выстроенные для Клодии, игрушечные экипажи, стоящие в ожидании у дверей, и садики, в которых мышь кажется большим и страшным зверем, а кусты роз – огромными цветущими деревьями. Люди-великаны пришли бы в восторг при виде подобной красоты, они опускались бы на колени перед окнами, чтобы хоть краешком глаза заглянуть внутрь.

Но я и так был связан по рукам и ногам. Не только этой волшебной красотой, изысканной тайной, окутавшей обнаженные плечи Клодии, сиянием ее жемчуга, райским запахом ее духов в маленьком флаконе; я был связан страхом. Дома я занимался обучением Мадлен, вел пространные беседы о природе убийства и естестве вампира, хотя Клодия, если б захотела, могла бы рассказать ей куда больше и лучше. Каждую ночь Клодия нежно целовала меня, смотрела довольным взглядом, и я видел, что ненависть, вспыхнувшая однажды, ушла навсегда. И все же я боялся. Боялся, что, очутившись в настоящем мире, за пределами этих роскошных комнат, обнаружу, что мое поспешное признание оказалось верным и я действительно изменился, утратил единственное, что еще любил в себе, – человека. И что я буду чувствовать тогда к Арману, ради которого превратил Мадлен в вампира, чтобы обрести свободу. Стороннее любопытство? Скуку? Безымянный трепет? Но даже в этом страшном смятении я мысленно увидел Армана, его монашескую келью, вспомнил его спокойные темно-карие глаза и чувствовал его непреодолимую, волшебную власть.

Но я не решался пойти к нему. Я страшился постигнуть истинные размеры своей потери. И старался исчислять ее всего лишь одной из неудач: в Европе я не нашел истины, способной вылечить одиночество и отчаяние; я только копался в своей мелкой душонке, перенял мучительную боль Клодии и любовь к вампиру, который, может быть, еще хуже, чем Лестат, и сам уподобился Лестату в его глазах, хотя в нем единственном уловил намек на возможность сосуществования добра и зла.

Я устал от этих мыслей. Часы тикали на каминной полке, Мадлен вдруг принялась упрашивать нас пойти на представление в Театр вампиров и клялась, что сумеет защитить Клодию от кого угодно.

Клодия сказала: «Нет, не сейчас. Еще не время».

Я со странным облегчением подумал, как страстно, как слепо Мадлен любит Клодию.

Я редко вспоминаю Мадлен и нисколько ей не сочувствую. Она прошла только первую ступень страданий, так и не поняв, что такое смерть. Она так легко загоралась, так охотно шла на любое совершенно бессмысленное насилие! Но я и сам с удивительной самонадеянностью когда-то считал, что мое горе после смерти брата – единственное настоящее чувство. Я забыл, как самозабвенно влюбился в излучающие волшебный свет глаза Лестата, продал душу за их разноцветное сияние и думал, что достаточно иметь отражающую свет кожу, чтобы гулять по воде.

Что же надо было сделать Христу, чтобы я пошел за ним, как Петр или Матфей?

Прежде всего хорошо и со вкусом одеться, в придачу к этому иметь густые белокурые волосы.

Я ненавидел себя. Убаюканный их беседой, я различал шепот Клодии, она говорила про убийства, ловкость, быстроту вампиров, Мадлен шила, и мне казалось, что теперь я способен только на одно чувство – ненависть к себе.