Моцарт фехтования

– И сегодня от меня, – смеётся Марк, – мои внуки, не знакомые с прошлым страны, всё равно могут слышать, как я напеваю эту мелодию Зиновия Компанейца – «На зарядку становись!» Но мы-то во Дворе сталкивались с этим Компанейцем и пробегали мимо, здороваясь или нет. А вот на втором этаже этого замечательного дома жил наш настоящий друг, композитор Вано Мурадели. Он наблюдал за футбольными матчами, которые устраивались под его окнами. Сначала мы играли тряпичными мячами, которые шили наши мамы и бабушки. Потом появились настоящие мячи с надувной камерой. И когда вдруг прохудившаяся камера спускалась, Вано Ильич бросал нам из окна 5 рублей. Мы тут же неслись в магазин «Динамо», на Тверскую улицу. Футбольная камера стоила 4.50, а на оставшийся полтинник покупали 7 пачек фруктового мороженого по 7 копеек или три пачки настоящего, сливочного, по 15 копеек.

Ребята из других домов сюда не приходили. Они считались чужими. Более того, Двор «войной» ходил на «серую коммуну». Так почему-то прозвали татар, живших по соседству – в каменном доме. Драки с ними были серьёзные. Они ненавидели «элитных» детей и подкарауливали их, когда те выбегали из своей арки. Бегать же было куда. Например, к строящемуся зданию «Трёх райкомов» – Свердловского, Ленинградского и Фрунзенского, где работали пленные немцы. Им через забор бросали хлеб, а они в обмен – выточенные из деревяшек пистолеты. В таком пистолете торчало металлическое дуло из пустой гильзы. Туда насыпали серу, счищенную со спичек, поджигали и стреляли. Хлопки походили на настоящие выстрелы, доставляя прохожим немалое беспокойство.

Сбегали со Двора и в подвалы недостроенного Собора Александра Невского. Там играли в ту же «войну», а, самое главное, искали подземный ход к Кремлю. Ребята были убеждены, что он есть. Из подвалов возвращались, когда уже темнело. Тут-то их поджидали «враги» из соседнего двора. Приходилось отбиваться. Бежать с «поля боя» было невозможно. Это сплачивало.

– Мы в нашем Дворе, – вспоминает Марк, – случалось, дрались и между собой, но быстро мирились. С ребятами же из «серой коммуны» – никогда.

Вот такое раннее социальное расслоение было в стране, где… все равны. История творилась рядом, хотя ребята ещё плохо понимали это. И вдруг все по-настоящему ощутили её дыхание. Вдруг стало очевидным – дети композиторов, энергетиков, дворников, ребята из окрестных дворов, все были одинаково заряжены советской пропагандой. Все любили Родину, Кремль, вождя. Во время ребячьих игр, не задумываясь, присваивали себе имена «полководцев», сталинских маршалов, сталинских «соколов», за исключением имени самого Отца народов.

Когда умер Сталин, всех объединило неподдельное горе. Марк, не раздумывая, присоединился к тем, кто решил прорываться сквозь кордоны в Колонный зал Дома Союзов. Во что бы то ни стало ребята хотели попрощаться с товарищем Сталиным. Ведь живым его почти не видели. А тут по радио объявили: «Доступ к телу товарища Сталина открыт…» Конечно, сыграло свою роль и «ощущение события», к которому хотелось быть причастным! Около десяти часов утра ватага ребят двинулась дворами, вдоль Тверской улицы, по крышам и пожарным лестницам, преодолевая заборы и наглухо закрытые ворота.

– Добрались до Пушкинской площади, – вспоминает Марк. – Сверху видели давку. Люди уже пытались вынырнуть из несущегося вперёд потока. Но это нас не остановило. Никто из ребят и не помышлял повернуть назад. Наоборот, с дома у Столешникова переулка спустились по ограде в эту толпу. А тут была западня. Тяжелые военные грузовики никого не выпускали. Через несколько мгновений началась давка. Солдаты прикладами сдерживали напиравшую толпу, чтобы их не смяли. А потом уже лупили без разбору по головам. Обезумевшие люди затаптывали друг друга насмерть. Стоявший передо мной солдат вдруг сгрёб меня в охапку и пихнул под «Студебеккер». Тут же оказался мой приятель со Двора. Наверное, это нас спасло. Так, вдвоём мы просидели под машиной несколько часов, пока не увидели какой-то просвет. Вход в переулок со стороны Тверской перекрыли, и мы поняли, что из него уже можно выйти. Путь назад был открыт…

К вечеру Марк вернулся домой. Грязный, оборванный, он до конца ещё не понимал случившегося. Просто замёрз, просто пережил страх и свалился в постель до утра. Дома его никто ни о чём не спрашивал. Было не до него: в спальне второй месяц лежала тяжелобольная мать. Но уже на следующий день по Москве пошли слухи о кровавой давке: по пути в Колонный зал погибали сотни людей. Толпа насмерть затаптывала тех, кто упал. Люди проваливались в люки, с которых сбивались крышки. Набитые трупами, они вызывали панику, многократно увеличивавшую число погибших. Возможно, подросток понял тогда, что, оказавшись в толпе, поддавшись массовому психозу, можно было и не уцелеть.

Многое вспомнилось Марку в год его семидесятилетия, когда вдруг решил навестить Двор, где прошло детство. Ожили в памяти троллейбусы, которые не помещались на территории парка. Их тогда, как и сейчас, оставляли ночевать на прилегающих улицах. В пустых салонах сидели допоздна. Первые поцелуи, первые объятия! Никому в голову тогда не приходило, что свою девочку, своего мальчика можно привести домой…

Марк прошёл по 5-й Тверской-Ямской. Слева, около Физического института, через чугунные прутья забора виднелся заросший, запустелый сквер. Оказавшись на перекрестке бывшей 3-й Миусской, увидел незнакомые дома. Поразила безвкусица строительства последних десятилетий. Какой-то упадок, запустение. Но, всё равно, это были улицы его детства, его сквер, его деревья, его закоулки. Подошёл к знакомой арке. Вот и та самая их шестиэтажка, пристроенная, прямо-таки приляпанная торцом к дому композиторов. Оглянулся вокруг, постоял, потом, не спеша, поднялся на третий этаж, позвонил в квартиру под номером 30. Долго не открывали. Наконец, из-под двери мужской голос спросил: «Чего надо?» Сказал, что жил здесь когда-то, и хотел бы взглянуть. Из-за двери услышал в ответ: «Иди отсюда!» Ну, конечно, это неправильно. Надо было сначала зайти в домоуправление, договориться с жильцами заранее…

Когда вышел из подъезда, запрокинул голову, посмотрел на свои три окна. Какая там сейчас жизнь? Ничего, кроме дешёвых тюлевых занавесок и приоткрытой форточки, он не увидел. А может быть, хорошо, что ему не предложили войти! Как мог бы он представить там чужую обстановку, чужие обои, какие-то люстры вместо абажура над круглым столом, эти тюли вместо тяжёлых штор? Ведь не было там ни маминого рояля, ни дубового шкафа, ничего из той жизни. Возможно, и не надо туда заходить.

* * *Выставляя эту главу в новом издании практически в том же виде, что и в «Сабле», я вдруг почувствовал, что в ней не хватает дополнительных штрихов, дающих представление читателю о времени, об эпохе, в которой вызревал мой герой в своём Дворе. Тех самых штрихов, которыми я был увлечён, когда разбирался с главным персонажем в «Романе Графомана». Возможно, я ещё не вполне остыл от прежнего сочинения. К тому же сегодня мы с Марком придерживаемся разных взглядов на известные страницы истории. Произнося эти мысли вслух, я оценил, что Марку не пришло в голову скрывать эту разницу. Он, к счастью, не собирался угождать никаким мнениям ярых антисталинистов, отпетых антисоветчиков, непримиримых оппозиционеров. Я же со своей стороны, выпуская пар в начавшемся диалоге, вдруг ощутил – а ведь мы с моим героем принадлежим к одному клану 80-летних. И потому имеем редкую возможность в этой книге дать представление будущим поколениям, как трудно укладывалось в наших мозгах прошлое, пережитое нашими семьями, нами в ту самую эпоху, которую историки называют сталинской.

Да, мы с Марком вызревали при жизни Сталина. Мы оба родились в Москве. При жизни генералиссимуса пошли в первый класс и заканчивали среднюю школу через пару лет после его смерти. До того, в самом начале войны, мы малышами, со своими семьями оказались в эвакуации на востоке, в районе Урала. Ближе ко Дню Победы вернулись в столицу. Мы провели в Москве, столице нашей Родины, (так принято было называть ее тогда) детство, отрочество. В стольном городе мы входили во взрослую жизнь, подчиняясь тогдашним порядкам. Пробуя выживать в тех условиях, мы вступали в пионеры, в комсомол, в партию. А потом ловчили, помалкивали, обманывали Режим, который ставил интересы общественные выше личных…

Но при всей похожести наш с Марком жизненный опыт оказался разным, впечатления от прожитого и взгляды – тоже. Чего и на этот раз мы не стали замалчивать. Выяснилось это прежде всего в оценке Сталина. Вроде бы далеко от спорта. Но, повторюсь, мы оба родились и жили в сталинскую эпоху. И если я пишу о жизни выдающегося советского фехтовальщика, как можно умолчать, обойти эту тему! Вот наш диалог.

– Марк, глава «Двор», остающаяся без изменений в новой редакции, меня зацепила твоим рассказом о днях смерти Сталина. Собственно, это послужило толчком спросить тебя, рвущегося в 1953-м по крышам домов к Колонному Залу, чтобы почтить память вождя: а что ты думаешь сегодня о Сталине.

– Да вроде ты пишешь обо мне, как о фехтовальщике. Но раз ты хочешь…

– О фехтовальщике и о времени, в котором ты вызревал. По опросам, проведённым в России, где ты живёшь, выяснилось, что 77 процентов населения и сегодня думает: Сталин был великий вождь, Сталин – славная страница в истории страны. Ты не последний человек в нынешнем российском обществе. И читателю, думаю, важен твой взгляд на Сталина.

– Не нам обсуждать и судить его. Сталин – фигура мирового масштаба.

– Ну почему же нам, 80-летним, уходить от таких острых суждений? Разве у нас нет долга перед нашими сыновьями, внуками, а в твоём случае и перед спортсменами и их молодыми тренерами, которых ты наставляешь?

– Я предпочёл бы как можно меньше говорить об истории страны и политике в этой книге. Ты же собираешься писать о фехтовании? Но если ты настаиваешь на этом разговоре, скажу, что для меня Сталин неоднозначная личность. Он, скажем, бандит, который грабил банки. Но ведь и Рокфеллер, кажется, признавался, что первый его миллион он сколотил на крови и преступлениях. Так и Сталин. Он изобрёл методы, которые позволили ему преобразовать аграрную страну в мощную индустриальную державу, вывести её на высочайший технический уровень, восстановить после войны… Да, он использовал для этого бесплатную рабочую силу, загоняя миллионы в ГУЛАГ. Но это требует осмысления. Я не могу его судить. А если у Сталина не было других методов действовать по-другому? Он решал задачу преображения захолустной страны, превращения её в державу, способную противостоять гегемону США. Да, мы отставали в строительстве квартир. По бытовым условиям, производству предметов потребления наше общество было позади Запада. Но наша оборона, наша военная промышленность были на передовых позициях.

– Понятно, ты полковник Советской Армии в запасе и иначе думать не имеешь права.

– Не в этом дело. Ты предлагаешь мне ответить, кто был Сталин – Узурпатор, Диктатор или Просветитель, Великий Строитель? Я думаю, он был и то, и другое. А что, если у него не было других способов держать в руках безграмотных крестьян, отсталых рабочих? Ну, вот и сегодня мы превосходим в обороне уж страны Европы точно. Да, отстаём с бытом. Зато мы обороноспособны.

– Ты уверен, что российская военная техника и подготовка столь превосходна? Откуда у тебя такие сведения, такие ощущения, чувства?

– Я не специалист в этих вопросах. Но я озвучиваю то, что слышу и читаю в наших СМИ. Я верю этой информации. По телевидению говорят люди-профессионалы с цифрами и фактами в руках. Почему я им не должен верить? Россия много тратит на вооружение из своего бюджета. Но США в 10 раз больше. Понятно, их бюджет больше…

Я тоже не специалист в обороне. Потому оставлю эту тему. Но не роль Сталина в строительстве державы, способной соответствовать вызовам. Свои взгляды выставлю в последних главах – без права судить и без попытки переубеждать. А пока двинемся к теме, которая точно обозначена названием книги.

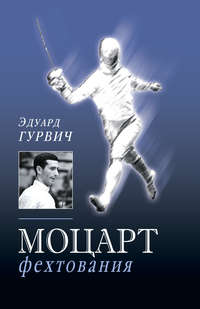

Глава III. Моцарт фехтования

В жизни мы часто не догадываемся, что среди наших друзей есть отдельные личности, которые обязательно оставят след в истории литературы, журналистики, искусства, спорта. Из-за близости до поры, до времени мы не выделяем их. И они тоже себя не выдают. В моём подсознании, к примеру, не раз мелькало: среди стаи средних литераторов, таких же, как я, проще дружить действительно с талантливыми людьми. Много лет я восхищаюсь Александром Кустарёвым-Донде, без всякого преувеличения, лучшим публицистом в современной журналистике. Очень ценю наши встречи. Мне легко общаться с ним. Когда ко мне попадают его тексты, статьи, я радуюсь каждой строчке и счастлив сам написать ему, что восхищён. Я страдаю, что не могу в полной мере насладиться книгами моего английского друга, Колина Туброна, поскольку читать его изысканную прозу мне приходится со словарём. Наши встречи, тем не менее, всегда полноценны, наши отношения искренни. Я испытываю радость, когда мои слушатели приносят мне вырезки из «Таймс», «Дейли телеграф», других английских изданий с отзывами самого высокого свойства о его новой работе.

В литературе я всю жизнь был аутсайдером, в глубокой тайне мечтающим прорваться к звёздам. Но всегда замечал, как трудно бывает с настырными литераторами. Их звонки, письма с вопросом «Ну, как?» – изнуряют. Потому что приходится изворачиваться, врать, чтобы не обидеть. Со своей стороны, если я кому и дарил свои книги, то как сувенир. И никогда не ждал, что на них отзовутся. Убеждён, настоящий читатель случается или не случается вне зависимости от суеты автора. Такое, наверняка, можно сказать и о почитателях музыки, живописи, других видов искусства.

Ну, и в спорте. Да, тут всё решают судьи, метры, сантиметры, секунды, баллы. Но есть для параметров оценок и высказываний в адрес фаворитов субъективное – судьи куплены, успех случаен, принимал стимуляторы и так далее. Не говоря уж о предвзятых оценках интеллекта спортсмена в том или ином виде спорта. К примеру, публика развлекает себя обидным – у мамы было три сына: два умных и один футболист…

Однако я веду речь о бесспорных авторитетах и фаворитах. Скажем, я всегда сознавал, что среди моих друзей Марк Ракита – крупная личность: неоднократный чемпион мира, олимпийский чемпион, выдающийся тренер. Тем не менее, готовясь к написанию книги о нём, копаясь в интернете, я был поражён, когда вдруг наскочил на такую характеристику: «Ракита – Моцарт фехтования!» Да и для самого Марка эта фраза была неожиданной. Оказалось, что знатоки фехтования помнили его именно за импровизацию, артистизм, красоту. Появление такого дарования на фехтовальной дорожке шестидесятых годов прошлого столетия чем-то напоминало им талант искромётного Моцарта, одарённого, весёлого, бесшабашного гения. Определение было не только справедливым, но и метким.

…Забегая вперёд по сюжету книги, сделаю здесь признание, что именно эта метафора сломала и мои сомнения – надо ли мне лететь из Фарнборо в Вену вместе с Марком. В конце концов, у меня на диктофоне уже было около 20 часов записей наших бесед. Но вместе побывать на родине Моцарта, припомнить эпизод времён «холодной войны», связанный именно с Веной, когда после соревнований Марка должны были «депортировать» на родину из-за опасений надзиравших гэбэшников, от такой возможности отказываться не следовало, как бы плохо я себя не чувствовал. О поездке расскажу позже. Но тут, раз зашла речь о Моцарте, мне никак не обойтись без упоминания о городе, связанном с именем композитора.

Годом раньше, осенью 2017-го, когда я впервые был в Вене, мне показалось, что по улицам австрийской столицы ездят и бегают… Моцарты. Конные экипажи с кучерами в камзолах, плывущие на мостовых – понятное дело, всего лишь бутафория ради туристов. Но в Венский оперный зрители пробираются между билетными дилерами, разодетыми в камзолы и панталоны времён Моцарта. Они, как и убранство в фойе театра, фотографии на стенах, напоминают о событии: государственный театр открылся полтора столетия назад постановкой «Дон-Жуана» Моцарта.

Забавно, что только оказавшись с Марком в Вене, я вдруг спохватился – а ведь камзолы и панталоны времён Моцарта очень похожи на костюмы современных фехтовальщиков-саблистов, выходящих на дорожку – те же штаны чуть ниже колен, гетры…

Мой тогдашний поход во Дворец Палфи уложился в памяти в связи с именем композитора, где два с половиной века назад в зале Фигаро в самый первый раз появился юный гений Моцарт со шпагой в напудренном парике. Тогда к восторгу публики Моцарт исполнил одно из своих первых сочинений. С тех пор на малюсенькой сцене оркестры дают концерт, состоящие из двух отделений. Музыканты, одетые в костюмы барокко, исполняют Моцарта.

Словом, в моём сознании Вена и Моцарт слились воедино так, что я в первой поездке как-то упустил из виду, что Моцарт родился вовсе не в Вене, а в Зальцбурге. Теперь в 2018-м, оказавшись в Вене с Марком, в первый же день я предложил моему фехтовальному Моцарту сесть в утренний поезд, и спустя два с небольшим часа мы были в Зальцбурге. Сразу отыскали музей – дом, где родился и жил Моцарт. Я предложил Марку встать рядом с силуэтом Моцарта у входа. Он же ответил: мол, это ты пишешь книгу под названием «Моцарт фехтования», я сделаю твою фотографию. Я спорить не стал.

Ну, а рядом с музеем в тот день в знаменитом Моцартеуме давал концерт русский композитор и пианист Владимир Генин, который живёт в Мюнхене. Я был заочно знаком с ним, и конечно, встретился перед самым концертом. Он объяснил мне, что играть в этом великолепном зале – величайшая честь для всякого музыканта. В рамках фестиваля «toujours Mozart» он делал доклады о Моцарте с игрой на рояле и разъяснениями еще в 2003-2005 годах. И не только здесь, в резиденции Зальцбурга, но и в Замке «Шварценберг Паласт» в Вене. Генин рассказал мне о новаторстве Моцарта, которое остается незамеченным и неоцененном. Вместе с доцентами из Зальбургского Моцартеума и Венского университета с 2012 дважды в году он ведёт Austrian Master Classes…

Конечно, в той поездке в Зальцбург я был исключительно удачлив именно благодаря этому знакомству. Композитор из Мюнхена вовсе не удивился, когда я сказал ему, как называли почитатели таланта Марка в его лучшие фехтовальные годы. С Моцартом, заметил Генин, мы все связаны так или иначе… Скажем, поэт Иосиф Бродский сравнивал Юза Алешковского, писателя и автора песен, с Моцартом за его тонкий слух на русский язык, свободный, не скованный никакими запретами. В речи его героев легко увидеть все пласты: уличный, лагерный, застольный, интимный. Хотя тут следует сказать с печалью об облатнении русского языка в 90-е годы…

О Моцарте и мифах вокруг этого имени, к примеру, оставил любопытные записки пламенный революционер Чичерин. В правительстве Ленина он был народный комиссар иностранных дел. Его наверняка можно назвать «Моцартом дипломатии», пошутил я. Как выяснилось, Георгий Васильевич был не в фигуральном, а в буквальном смысле увлечён Моцартом. Он так и написал о своих главных увлечениях в жизни – у меня были революция и Моцарт. Нарком, сообщил мне Владимир, оставил записки и письма о мифах вокруг Моцарта, которые сегодня являются предметом изучения моцартоведов…

Главный же миф, а может быть, и мистика, связанная с Моцартом, подметил Генин, заключается в том, что некоторые музыканты говорят или доходят даже до того, что утверждают – Моцарт так прост и прозрачен, что его вообще нельзя сыграть хорошо. В нашей последующей переписке Владимир Генин сослался на известного музыковеда М. Пустовит и любезно послал мне ссылку на ФБ. При всей моей предвзятости к фейсбук, в чём откровенно признаюсь в конце книги, я пошёл на ссылку, указанную композитором. И не пожалел. Вот она. Пишет профессиональный музыкант и преподаватель, а также журналист Мария Пустовит:

«Если остановить на улице человека, с более или менее интеллигентным лицом, и спросить – какого Вы можете назвать композитора, из самых известных – он скорее всего подумает секунд пять, и полувопросительно скажет: ну, Моцарт…?

И будет прав. Моцарт, пожалуй, самый известный, самый универсальный и самый мистический композитор. Вот да. Моцарт – композитор мистический… И уж точно не потому, что у него в последней симфонии якобы есть какая-то пространственно-временная прореха, через которую знающие люди могут выйти в астрал. Кстати, я за всю свою жизнь так и не выяснила, что это за эпизод, хотя временами выйти в астрал мне очень хотелось. Ну, или знающие люди просто не раскрывают карты. Мистика заключается главным образом в том, что Моцарта совершенно невозможно сыграть. Вообще. Обычно этот замкнутый круг начинается довольно невинно. Ты находишь старенький сборник с моцартовскими сонатами, открываешь и читаешь с листа. Фактура почти везде прозрачная, поэтому читаешь и радуешься. И в тебе нарастает недоумение – что здесь такого невозможного? Украшения получаются аккуратно, пассажи удобно ложатся в руку, интонация дышит. Ты ложишься спать и думаешь – ну все понятно, просто никто до меня не мог проникнуть в душу этой музыки. А я вот проникла. Завтра доучу текст и поеду на конкурс королевы Елизаветы. Назавтра ты встаёшь, с легким сердцем открываешь ноты… и понимаешь, что… тебе здесь не рады. Нет, весь мелкий бисер в правой руке по-прежнему получается, но окончания лиг вдруг ставят тебе какие-то неожиданные подножки, кульминация выходит формальной, а украшения скомканными. Ну что ж, думаешь ты, значит и правда, не все так просто. Текст, наверное, требует какого-то жертвоприношения. Ты пытаешься договориться по-хорошему: находишь хорошую редакцию, смотришь штрихи под лупой, выстраиваешь аккорды и интервалы, оркеструешь фактуру, пытаясь убедить соседей, что вот тут в левой руке полтора такта точно играет виолончель. Соседям уже надоело, тебе, откровенно говоря, тоже, но ты не сдаёшься и подключаешь тяжелую артиллерию – пропеваешь своим противным голосом партии всех голосов в каком-то внезапном фугато. И через неделю фактура, в которой совершенно нечего учить, тебе всё-таки покоряется. Но теперь… музыка превратилась в какой-то зомби-апокалипсис, все живые интонации исчезли, жизнерадостная главная партия звучит гимном Северной Кореи, очаровательный минорный эпизод превратился в истерику какой-то нервной тетки, а медленная часть буксует и цепенеет. Музыка у тебя под руками совершенно мертвая. И ты думаешь, кто же ее убил? Кроме меня и сонаты здесь никого не было. Или был?.. Играешь ещё раз, в отчаянной надежде что-то реанимировать. Аккомпанемент перекрывает мелодию, в пассажах взвизгивают человеческими голосами самые неожиданные ноты, а из всех кадансов торчат какие-то свиные рыла. Такое ощущение, что соната замышляет против тебя что-то плохое. Тебе становится страшно. И чтоб не так бояться, ты злишься и говоришь – господи, да это же невозможно сыграть. Невозможно! И кладёшь ноты в самый дальний угол. Пусть полежат. А дальше уж у кого какая память. Кто-то через год снова открывает ноты. Кто-то через два. Кто-то вообще больше не смеет. А есть ещё всякие блаженные, которые этих свиных рыл не боятся. Вот они-то Моцарта и играют. Но их мало».

Замечательно, Мария! Браво! Возвращаясь к нашему же Моцарту, метафорическому Моцарту фехтования, в этих ваших рассуждениях я вдруг увидел прямые параллели: Марка Ракиту на фехтовальной дорожке невозможно было не то, что повторить, сыграть, но и редко кому обыграть, обмануть, обхитрить. Это именно то, что я читал про виртуозного фехтовальщика. Очень незаурядный был мушкетер! Не однажды его противники жаловались, что просто не успевали понять, в какой момент он их заколол, вернее, зарубил. Не было в то время почти ни одного саблиста в фехтовальной элите мира, которого бы он не одолел.

…Перебью тему Моцарта совершенно неожиданным отступлением, которое, может быть, можно отчасти оправдать мотивами на тему Сальери, раз уж мы оказались в Вене. Историю эту, связанную с чемпионатом мира по фехтованию 1971 года в австрийской столице, Марк рассказывал мне сразу после того, как мы вернулись из Зальцбурга. Ей без малого полвека. Но запомнилась она ему во всех деталях по многим причинам. Советская команда, приехав на чемпионат мира 1971 года, жила в центре Вены в одной из дешёвых гостиниц, расположенной, кажется, на Рингштрассе. Состязания саблистов складывались удачно. Поездке в Вену предшествовала подготовка в Стайках, спортивной базе под Минском. Шпажист из Эстонии Ян Вянес выиграл зачётный бой у белорусского фаворита в сборную. После боя оба спортсмена поехали выпивать. В ресторане возникла потасовка. Белорусский спортсмен скрылся, а Вянеса арестовали. Он уже был зачислен в сборную страны и должен был лететь в Вену. Административный ресурс у наших тренеров был достаточный, чтобы Яна Вянеса освободили из-под ареста. Но после привода в милицию он автоматически стал невыездным. И таким образом, не Ян Вянес, а его соперник попал в сборную команду…

– Я запомнил этот чемпионат в Вене, – прервал Марк сам себя, – и по другой причине. В тяжелейших схватках на дорожке в личном первенстве саблистов я одержал две победы и по количеству уколов с запасом проходил в финал. Я заглянул в буфет, и, в ожидании финала решил немного подкрепиться. Сижу с бутербродом, каким-то лёгким напитком. Чувствовал себя спокойно, психологически настраивался на заключительный бой. Вдруг ко мне прибегают с известием – я должен срочно явиться на перебой. Оказалось, что мой товарищ по команде Владимир Назлымов проиграл под 0-5 заведомому аутсайдеру венгру Томашу Ковачу. Намеренно проиграл. Чтобы выбить меня. В результате я перебой проиграл. Что произошло понял не только я, но и тогдашний главный тренер нашей сборной Сайчук. «Я всё видел, – говорит Лев Васильевич, – не переживай». Переживания свои я выкладывать не стал, сдержался, но предупредил: вернёмся в Москву, и я тут же напишу докладную в ЦК КПСС, как наш советский спортсмен предал своего и отдал бой. И тогда главный тренер принялся меня уговаривать: никуда не пиши, я за это пробью выезд твоего тренера Давида Тышлера на Олимпиаду. Кто-то, кажется, и без моего участия написал об этом случае в Центральный Комитет партии. Но я сохранил нашу договорённость. А вот Сайчук меня обманул: Тышлера на Олимпиаду не выпустили. Иначе говоря, это была очередная подлость. Я же оказался заложником своего слова. Кстати, в командных состязаниях наша сборная саблистов стала чемпионом в Вене. Но в полуфинале мы встречались с Венгрией за вход в финал. Из-за нехватки времени идут два последних боя. На одной дорожке фехтует тот самый Назлымов, я – на другой дорожке. Я вёл 4-0. Вижу краем глаза, что Назлымов проигрывает, уверенный, что я выиграю, значит, мы всё равно в финале, а ему напрягаться не надо. И тогда я решил, что он должен ответить за свои трюки в личных состязаниях. Ему надо «помучиться». Я делаю счёт 4:1, 2, 3…4. Помню, Назлымов был красный, как рак. Понял, что это ему – ответ. Я потом свой бой, конечно, выиграл. Но то была такая маленькая гадость, которая имела место, так скажем. Всё закончилось хорошо. Наша команда получила в Вене золото. И на следующий день мы улетели в Москву…