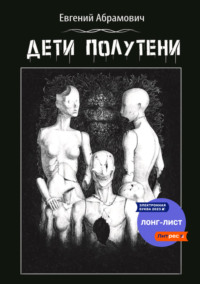

Дети полутени

– Ничего покрепче не предложу, – сказал Бибиков, разливая по стаканам и протягивая Дубову смородиновый морс, – Сам не пью. Уже пять лет, как жена умерла. Ничего?

– В самый раз, спасибо, – Дубов с благодарностью принял прохладный напиток.

– Вы, извиняюсь, по званию кто? Вы не говорили, но я сразу понял. Профессиональное.

– Майор.

– Товарищ майор, вы уж простите, но мне так проще, привычка. Сам-то я в операх всю службу старлеем проходил. Только перед самой отставкой капитана дали, за выслугу. Не было у меня карьерного роста. Да и с начальством проблемы случались. Полковник Марушевич, он у нас главным был. Вот не сошлись с ним характерами. Не был я у него в любимчиках. Он был скользкий, изворотливый, а я прямой. Чуть что, напролом шел. Жена еще ворчала, мол, до пенсии в лейтенантах проходишь. А я не мог по-другому, понимаете? Марушевича потом взяли за превышение полномочий. Может помните, громкое дело было по наркотикам в две тысячи пятом? Ну да ладно, это я так. О своем…

Он залпом осушил стакан, налил себе еще из стеклянного графина.

– Вы хотели поговорить насчет секты. Пятнадцатое октября девяносто девятого, как сейчас помню. И вряд ли когда забуду. Мы приехали сразу, как только узнали, что в Черноозерске чэпэ. До этого было сообщение о беспорядках в Полоцке. Что сектанты захватили Софийский собор. За этим их братством… или как их там?..

– Церковь, – подсказал Дубов, – они называли себя церковью.

– Да, точно. Еще про отца там что-то. Так вот, следили мы за ними уже давно. Как только стали поступать сведения о собраниях их, листовки эти по городу, брошюры. Я тогда служил в Новополоцком ГОВД. Работали мы в тесном контакте с Полоцкими, города рядом, так сподручней. В самом Черноозерске отдела не было, расформировали. Только участковые тамошние. В те времена очень серьезно стоял вопрос насчет влияния всех этих новомодных течений, как их называли. Секты, короче. Свидетели Иеговы, адвентисты, баптисты, пятидесятники. Сейчас их вроде даже официально признали у нас. Хотя не знаю точно, не интересовался вопросом. Тогда еще в девяностых пугали нас сатанистами. По Новополоцку, помню, повадился кто-то кресты малевать перевернутые. Еще звезды эти, чертей всяких. Ночью в церковь вломились как-то, тоже изгадили все там, разрисовали. Собак повешенных находили в подъездах, кошек. Потом мы словили какого-то психа, который во всем признался. После этого вроде как утихло. Но вообще время было… странное. Помните насчет белых братьев в Киеве, что они там творили? А в России все эти новые пророки? Каждый год что-то новое. Да и во всем мире что делалось.

Бибиков поудобнее устроился в кресле.

– Девяносто девятый значит… В Черноозерск мы прибыли с группой захвата. Звонок поступил от местных, которые видели сектантов на дороге из города. Что-то они там кричали, волосы рвали, по земле катались. Как будто… не знаю, потеряли что-то… так вот, первыми на штурм пошли спецы, вызывали отряд из области. Мы пока в оцеплении стояли. После боя…

– Боя? – Дубов оживился. – Был бой? У сектантов было оружие?

– Ну да. Двустволки, обрезы. В общем, потом зашли мы, опергруппа. Это было в здании универмага. Тогда он заброшенный стоял уже несколько лет. Спецы там уже вовсю работали. Орали, стреляли, вязали этих. Нам еще маски выдали, против газа. И тут помню крик «Сюда, сюда!». Снизу, значит. Я пошел. Первое, что увидел – дверь в подвал. Здоровенная такая и черная, как пасть. И дым оттуда валит. А перед дверью один из группы захвата на коленях стоит. В броне, шлеме, с автоматом. И плачет, рыдает так, по-детски. Они ребята крепкие, выносливые, всякое видели, многие Афган прошли, а тут такое. Меня это поразило. Я подошел, а он глаза поднял и шепчет мне, там дети, мол, дети. Тут мне сразу не по себе стало. И дрожь по телу, аж затрясло всего. Я внутрь вошел. Хорошо, что в этом противогазе был, а не то в обморок бы грохнулся. Напарник мой, Витек Карельский, пацан-стажер, через минуту выбежал. Рвало его долго.

Он помолчал, явно собираясь с мыслями.

– Этот подвал в лучшие времена был складом. Пространство огромное и темное. Света нет, не видно ничего. Только колонны. А так пустота. И окошки на улицу под самым потолком, тусклые такие, едва заметные. Через них дым выходил. Внутри стояли спецы, светили фонариками. Тихо, молчали все. Тела… – налил себе еще морса, сделал большой глоток, – лежали грудой в центре. Черная куча, здоровенная такая. Дымилась еще вовсю, тлела. Знаете, когда костер тухнет, угольки еще красным тлеют, вот так было и там. И в стороны торчали… ну… где ручка, где ножка, где голова. Я, помню, смотрел и глаз отвести не мог. Товарищ майор? Что с вами?

Бибиков поднялся с кресла. Заметил, наверное, как Дубов побледнел. Тому и правда сделалось дурно, трясло. Он допил оставшийся в стакане морс, показавшийся ему слишком сладким, приторным. Сейчас Дубов действительно с удовольствием выпил бы чего покрепче.

– Продолжайте, капитан, – он махнул рукой, неосознанно обращаясь к собеседнику так же, по званию, – ничего. Продолжайте, пожалуйста…

Бибиков снова сел. Теперь он говорил медленнее, аккуратно, явно подбирая слова.

– Следующие дня три мы там работали безвылазно. Днем и ночью. Криминалисты, судмедэксперты, медики. Все здание универмага, три этажа и подвал с подсобками пестрело флажками. Мы отмечали улики. Странное дело, знаете. Снаружи универмаг казался не особо большим, а внутри… он был огромным. Сейчас вспоминаю и как-то не по себе прямо. Бывало, пойдешь куда-то, а вернуться обратно тем же маршрутом не получалось. Потом бродишь, блудишь, как дурак. Как будто… будто здание изменялось у тебя за спиной. Появлялись новые лестницы, коридоры, комнаты. Не смотрите так, товарищ майор, я понимаю, как это звучит, но я вам не вру. И не у одного меня такое было, у многих. Мы даже стали метки на стенах малевать, чтобы не заблудиться. Нервы, наверное, перенапряжение. Вот. Подвал… насчитали шестнадцать тел. Ну вам это известно, должно быть. Дети от шести до двенадцати лет. У всех родители – члены секты. Чаще матери, но были и отцы, а то и оба. Тела выносили из подвала и в мешках раскладывали в коридоре в ряд. На улицу не несли, боялись утечки. Журналисты лезли вперед, не глядя на оцепление. Трупики обгоревшие, сморщенные, черные. Некоторые по кускам, руки-ноги отдельно. Потом установили, что они были уже мертвы до… до сожжения. Всех сначала задушили, потом каждому выпустили кровь. Пол в подвале был липким, красным. Только потом их свалили в кучу, облили бензином и…

Они сидели молча. Дубов предложил закурить. Приятно пахли Бибиковские цветы возле террасы, в них гудели медленные мохнатые пчелы.

– Некоторые тела были изуродованы, – продолжил Бибиков, – черепа раздавлены, грудные клетки переломаны, оторваны конечности. Будто кто-то по ним топтался, рвал, как кукол. Хрен знает, какие у человека тогда силы должны быть.

– Вы замечали там что-то странное, капитан? Кроме изменяющегося здания.

– Темнота.

– Темнота?

– Угу. Не темнота даже. Тьма. Так правильнее. Как будто живая. Тьма такая, как будто она и есть настоящая тьма, будто и нет ничего больше, – Бибиков помолчал, подбирая слово. – Космическая, что ли. Она пряталась по углам здания. В том подвале была постоянно. Под потолком. Хотелось лечь на пол, втянуть голову. Лишь бы она тебя не достала. Иначе засосет и все, без возврата. Так и случилось, в общем-то.

– В каком смысле?

– Я потом месяц при свете спал. Не мог темноты переносить. Кошмары снились. Такие, что не приведи Господь. В кровать ссался, простите за подробности, ходил во сне, кричал, а проснуться не мог. Жена думала, что уже все, – он покрутил пальцем у виска.

– Что именно вам снилось?

– Уже не помню точно. Но помню, что страшно до жути. Люди, сломанные, как куклы. Все бежали за мной. Они и…, – Бибиков описал в воздухе круг зажженной сигаретой, – и тьма.

– Что потом?

– Потом уголовное дело на сто томов. Мы под архив даже отдельную комнату освободили. Допросы не дали ничего. Следственные эксперименты все впустую. Они только про бога своего и голосили, сектанты сраные. Про отца этого. Мозги им промыли знатно. Но психологическая экспертиза ничего не дала – большинство вменяемые, отдавали отчет. Может выгораживали кого-то еще, не знаю. Из тех, кто участвовал в этом, посадили всех. Одному дали вышку, семерым пожизненное, остальным от десяти до двадцати пяти.

– Вы слышали про убийства сектантов?

– Да, кто-то повадился их резать. В две тысячи девятом к нам один вернулся в город после отсидки. Мы пасли его. Потом соседи жаловались на вонь из квартиры. Дверь взломали, нашли его в ванной. Выпотрошенного, как свинью. Кишки вокруг шеи обмотаны.

– Что об этом думаете?

– Мое мнение, мстили им. На зоне понятно – зэка не любят таких, кто детей обижал. Может и подговорил кто из заинтересованных. А на свободе могли родственники добраться. Хотя слышал я всякое. Что своих резали, покрывали кого-то. Не знаю, может…

– Еще что-нибудь?

– Да что еще? После всего у меня нервы сдали конкретно. Я пить начал. Страшно, по-черному. Чуть семью не потерял, еле-еле выполз. Потом так, только шампанское на Новый год. А как жена померла вообще ни капли, пять лет уже. У вас как с этим делом?

Дубов невольно ухмыльнулся. Ему нравился Бибиков. Хороший опер, наблюдательный.

– Семь лет сухой.

Бибиков уважительно кивнул.

– Потом я работал тяжело. Как будто сломался, не мог больше. В одиннадцатом году в Новополоцке серийник объявился. Залез как-то ночью в женскую общагу, девочку придушил, всю ночь мучил. Потом голову ей утюгом проломил. Его по горячим следам нашли, да при задержании я его в упор наповал. Списали на сопротивление. У меня самого дочь, понимаете? Под шумок в отставку подал. Никто не держал, видели какой я. Вот так. Потом с женой сюда уехали, тут родина наша. Дача вот, я тут постоянно живу. Печка, собака, кот, хорошо. Дочка отучилась в Новополоцке, уехала в Витебск, замуж там вышла, скоро дедом буду. Ипэ открыл, с деревом работаю. Беседки, бани, мебель под заказ. У меня к этому страсть, душа лежит. Пчелы вот еще, цветы. Если бы не жена, было бы совсем хорошо.

Они разговаривали о разном до позднего вечера. В основном теперь говорил Дубов. О Тане, Коле, о пустом доме с большими окнами. Бибиков слушал и молча кивал. Предлагал остаться переночевать, когда совсем стемнело. Дубов отказался.

– Берегите себя, товарищ майор. – сказал на прощание Бибиков, крепко пожимая руку.

Дубов улыбнулся.

– И вы.

Воспоминания нахлынули потоком. Дубов отодвинул в сторону стопку материалов по основной работе. Последние годы он был кем-то вроде частного детектива. Из-под полы. Официально он был честным и свободным милицейским пенсионером. Старые служебные связи и хорошее сарафанное радио о его услугах помогали оставаться на плаву и находить новых клиентов. В основном занимался слежкой. Неверные супруги и любовницы, тайные связи и ненадежные партнеры по бизнесу. Отсюда фотоаппараты, камеры и скрытые диктофоны, опыт. Всего-то и нужно, что не высовываться, быть незаметным и держать язык за зубами. Это Дубов умел.

Теперешний заказчик, успешный строительный инвестор, дал ориентировку на собственного зятя, заподозрил его в неверности к дочери. Дал два месяца и солидный аванс. Дубов справился за три недели. Материалы сдаст в срок, еще больше месяца свободы. Зять, как и ожидалось, оказался полным мудаком, но смазливым. Бабам такие нравятся. Еще со школы не преуспевал нигде и не в чем. Повезло соблазнить наивную богатую дурочку, жениться и получить должность под боком тестя. Сейчас он занимался тем, что навещал элитных девушек. Из тех, что принимают на дому и берут не меньше сотни «нерублей» за час. Настоящие модели. Дубов даже восхищенно присвистнул, разглядывая их фотографии и контакты в сети. Еще теперешний счастливый зять и будущий безработный занимался тем, что развлекал студентку архитектурного колледжа, снимая ей квартиру в центре Минска. Она в свою очередь развлекала его на заднем сидении внедорожника. Встречаться они начали, когда девчонке было еще шестнадцать. Дубов даже пожалел неудачливого и неосторожного ловеласа, тот просто ходил по краю. У Дубова было достаточно улик: фотографии, видео и записи телефонных разговоров, не подкопаешься. Один экземпляр отправится заказчику, другие будут храниться у него. В сейфе в шкафу, в запароленных архивах, в папках на компьютере и флэш-картах.

Дубов еще раз быстро пролистал документы по секте. Щелкнул мышкой по видеофайлу. Фрагмент детской передачи «Страна радости», которая была популярна в конце девяностых и начале нулевых. Он спрашивал о ней у Светланы и других родителей. Все отвечали, что дети смотрели ее. Коля тоже смотрел, не пропускал ни выпуска. На мониторе шел финал, которым обычно заканчивалась каждая серия. Белолицый клоун Фунтик в разноцветном костюме, с копной рыжих волос играл на флейте и вел за собой улыбающихся поющих детей. Взявшись за руки, они маршировали за ним по желтой дорожке, совсем как в «Изумрудном городе». Вместе они видимо шли в ту самую Страну радости. Да вот только нельзя было понять, что именно дети поют. Их голоса заглушало шипение и статические помехи. Файл был поврежден и как Дубов не старался он не смог найти фрагмента с нормальным звуком. Это создавало жуткий эффект, будто из детских ртов доносилось шипение и треск, а их улыбки больше походили на гримасы сумасшедших. Незадолго до убийства, когда Дубов силой привез жену с сыном из Черноозерска, Коля сказал отцу, будто по секрету, что ему обещали показать настоящую Страну радости. На другие вопросы мальчик не отвечал, сказал только, что это большой секрет. Дубов зацепился за это, сопоставил испорченный звук детской передачи и песни сектантов. Все, с кем он говорил, кто смотрел «Страну радости» по телевизору, не могли вспомнить слов песенки. Передачу закрыли в две тысячи втором после громкого скандала. Клоуна Фунтика, точнее актера, который его играл, Андрея Макрецкого, обвинили в домогательствах к детям, участвовавшим в съемках. Дубов не нашел контактов Макрецкого, вышел только на сценариста передачи и второго ведущего, который тогда играл Пана Знайку. В «Стране радости» он занимался тем, что осаживал расшалившегося Фунтика и отвечал на детские вопросы, объясняя малышам все так, чтобы им было интересно и понятно. Когда на него вышел Дубов, бывший Пан Знайка занимался организацией детских праздников и готовил к публикации сборник собственных сказок.

– Кто дал вам номер? – услышал Дубов в трубке злой уставший голос. – Я думал все уже закончилось, успокоились все, но видимо нет. Что вам всем от меня надо? Хватит! «Страна радости» была хорошей передачей, отличной! Мы делали ее с душой. Посмотрите на детский контент сейчас. Сплошная пошлость и недалекость. Детей держат за идиотов, балуют, учат деградировать, быть эгоистами и приспособленцами. Неудивительно, что они грубят родителям и стреляют в школах. Про Андрея ничего плохого не скажу. Он был хорошим человеком! И любил детей, это сразу было видно. Я никогда верил в эти ужасные обвинения и не поверю в них никогда. У нас было много завистников. И у меня душа болит каждый раз, когда я слышу ужасную клевету о нашей связи с теми больными сектантами, которые убивали детей где-то под Витебском. Что за чушь? Не было ни дня, чтобы я не оплакивал тех несчастных малышей. И всех детей. Это плохой и больной мир. И ваши звонки это только подтверждают! Все! Отстаньте!..

Пан Знайка говорил про связь с сектой? Это только укрепило подозрения Дубова. Потом он узнал о городской легенде, связанной с этими испорченными звуковыми дорожками в видеофайлах. В интернете гуляла байка, что среди марширующих за клоуном ребят можно узнать убитых. Предлагалось даже сделать стоп-кадр и сопоставить лица на видео и фотографии. Дубов долго искал Колю, но не нашел. Глупость, ругал он потом себя, чья-то жестокая шутка. Но подозрение осталось. Люди все равно все забыли: и секту, и убитых детей, и Страну радости. Не забыл только Дубов. И другие родственники.

Таня вышла из больницы весной две тысячи первого. Без нее Дубов похоронил Колю (закрытый гроб, о содержимом которого не хотелось думать), встретил новый век и новое тысячелетие. Таня сидела дома, в их большой внезапно опустевшей квартире, пустой молчаливой выцветшей оболочкой. Дубов взял на службе бессрочный отпуск, чтобы быть с ней. Окружал заботой, постоянно держал на виду. Он не злился на нее, не ругал и не винил. Ответственным за все случившееся считал только себя. Не досмотрел, упустил, не понял, опоздал. Кого еще винить?

Он разговаривал с Таней, готовил ее любимые блюда, даже переодевал и мыл в ванной. Сама она утратила всякую инициативу во всем. Сделалась безразличной ко всему, апатичной. Купая Таню в ванной, он видел, что на ее спине и ягодицах проступают отметки, оставшиеся от кирпичной стены дома с окнами. Дом, а может и сам город, пометил ее, клеймил, изуродовав тело и душу, как делают вампиры, оставляя следы укусов на шее жертвы.

Дубов водил жену на улицу, подышать воздухом, развеяться. Они подолгу бродили по Минским проспектам и тихим паркам. Таня еле плелась, держа мужа за руку, опустив глаза, молча. Днями они просто сидели дома, смотрели телевизор, чаще просто молчали. Дубов обнимал Таню, она не сопротивлялась, не двигалась даже. На все вопросы отвечала коротко и односложно. Чаще просто кивала или качала головой. О Коле не вспоминала, забыла как будто. Однажды Дубов заметил, как она стоит перед шкафом, на полке которого он поставил большую Колину фотографию в рамке. Таня молча водила пальцем по улыбающемуся лицу сына, а потом отошла и села на диван, снова замерла, как статуя.

Начала боятся темноты, чего раньше не было. В первую ночь после приезда домой, когда Дубов выключил свет, переодев жену и уложив в постель, она истошно завопила:

– Включи! Включи!

С того раза они всегда спали с включенным ночником. До тех пор, когда Дубов снова не остался один.

Кошмары. Никто из опрошенных мог бы и не рассказывать о них. Дубов помнил все сам. Кошмары пришли вместе с вернувшейся из больницы Таней, словно были заразными. Никогда он не забудет липкие тягучие образы, из которых он вырывался в холодном поту, а через минуту снова проваливался во тьму. Там он стоял на улице пустого ночного города, окруженный причудливыми зданиями. Навстречу ему шел Длинный Человек, как он сам его прозвал. Безликий и бесполый, в одежде из звезд, макушкой он доставал почти до самого темного неба. Он срывал крыши домов, наклонялся к земле, заглядывал в окна, словно искал что-то или кого-то. Когда Длинный подходил ближе, Дубов понимал, что на нем не одежда. Он сам состоял из тысяч звезд. Бледных, холодных, мертвых. Иногда его тело складывалось из детских тел, сотен, тысяч. Голых, переплетенных между собой. Безволосые младенцы пытались вырваться, но не могли. Их плач эхом разносился по пустым улицам города-сна. Иногда Длинный вытягивался над домами, становясь в полный рост так, что голова его сливалась со звездным небом или наоборот, это космос падал на землю. В руках исполина появлялась громадная труба, в которую он начинал дуть, что есть силы. Громкие утробные звуки растекались по пространству, наполняя его собой. Дубов просыпался, падал с кровати и катался по полу, путаясь в одеяле, не понимая, кто он и где.

Часто Дубов видел во сне искусственных людей. Людей-манекенов с протезами вместо конечностей. Точная копия его самого подходила вплотную, руками разрывала живот и вываливала дымящиеся кишки в грязный ржавый таз. Дубов просыпался, под боком кричала и ворочалась Таня. Плакала и никак не могла проснуться. Даже когда он тряс ее за плечи, хлопал по щекам.

Во сне шевелились стены дома. Стонали от натуги, скрипели деревом и ржавыми гвоздями. Старые выцветшие обои вздувались, шли пузырями, отклеивались, мокрыми комками сползали вниз. Сквозь стены сочилась вода, грязная и холодная, пахнущая гнилью, плесенью и застоялой сыростью. Ручейками текла вдоль плинтусов, скапливалась на полу большими лужами, в которых отражалось что-то, покрытое рябью. В окна снаружи смотрели глаза, при взгляде в которые Дубову хотелось бежать. Но он не мог. Воздух во сне становился густым и тяжелым, в нем вязли ноги, а рвущийся изнутри крик опускался до еле слышного писка.

Один раз, лежа в кровати, он прижался к Тане, обнял, задрал ночнушку, принялся целовать грудь и живот. Она не сопротивлялась, только лежала, глядя в потолок, вытянув руки вдоль тела. Дубов стыдливо отпрянул. Поправил на ней одежду, отвернулся.

В конце лета две тысячи первого он решил свозить жену в Черноозерск, в пустой дом с большими окнами. Одновременно хотел и боялся этой поездки. Там они были действительно счастливы. Там же ждало еще больше тяжелых воспоминаний. В последнюю неделю августа загрузил сумками багажник, усадил Таню на переднее сиденье, пристегнул. Сам сел рядом, поцеловал в щеку. Она повернулась, удивленно посмотрела, словно заметила его только что.

– Едем? – спросила Таня тихо.

– Да, – он кивнул, проглатывая ком в горле.

В тот раз дом изнутри показался еще больше. В темных углах прятались тени, шевелились там, беззвучно открывали рты, тянулись к людям. Шаги в пустой комнате гулким эхом отражались от потолка. Стоял пасмурный летний день. Еще в дороге лобовое стекло машины покрывалось маленькими прозрачными капельками, которые катались туда-сюда по прозрачной поверхности, смахивались мельтешащими щетками дворников. Когда добрались до Черноозерска, уже вовсю зарядил дождь. Серый, холодный, тяжелый. Предвестник наступающей осени. Не тот, легкий и теплый, под которым приятно стоять на крыльце.

Таня сидела на стуле в центре комнаты. Прямо, откинувшись на спинку, положив руки на колени. Смотрела прямо в окно напротив. Видела что-то, известное только ей. Дубов стоял за ней у двери, молча смотрел на неподвижную жену. Темный силуэт на фоне окон, в которых бушевала непогода. Казалось, что женщина сидела прямо в стене дождя и сразу где-то в другом месте, за чертой. Там ветер бросал в стекла пригоршни воды, рвал с деревьев подвявшую листву. Здесь было тихо и спокойно, сыро, темно и прохладно. Дубов взял стул, сел рядом с Таней. Она повернулась к нему.

– Ты на меня злишься?

– Нет, – честно ответил он.

Она кивнула, снова стала смотреть в окно. Заговорила опять.

– А помнишь, Сережа, как нам здесь было хорошо? В самый первый раз, летом. Жара стояла, солнце. Только потом дожди пошли, мы из дома почти не выходили. Это какой был год? Восемьдесят восьмой?

– Восемьдесят девятый.

– Да, точно. Хорошо ведь было, правда?

– Да.

Он опустился перед ней на колени. Вжался лицом в ее бедра, пах, мягкий низ живота. Дышал.

Почувствовал ее руки на своем затылке. Они гладили, ласкали. От этих прикосновений внутри что-то сломалось. Слезы хлынули градом. Ткань ее джинсов стала мокрой. Он плакал, не сдерживаясь. Ее маленькие руки продолжали гладить.

– Не плачь, Сереженька. Теперь уже все равно. Как же нам было хорошо тогда. Никогда больше так не было. Но еще в тот раз я почувствовала.

Он поднял заплаканные глаза. Из-за слез все казалось размытым, нечетким. Таким, как за окнами снаружи.

– Что ты почувствовала?

Она говорила долго. Дубов слушал и не слышал, не разбирал слова. Что-то отвлекло внимание. Какое-то движение в дальнем углу комнаты. Дубов смотрел туда и не мог отвести взгляд. Стена как будто исчезла. Вместо нее открылось темно-звездное ничто. Бледные огоньки висели в абсолютной черноте. Мерцали, гасли и снова появлялись, будто были чьими-то мигающими глазами. Шевелились, двигались вместе с темнотой, в которой горели. Танин голос проникал сквозь уши внутрь, растворялся, плыл по телу, оседая везде, от головы до кончиков пальцев. Без слов. Он просто был.

– … как будто сама тьма, – расслышал он только конец фразы.

Наваждение исчезло. Стена снова стала стеной. Дубов отвел глаза, в упор посмотрел на жену.

– Что?

Она улыбнулась уголками губ. Ласково погладила по щеке.

– Ты устал, милый. Давай отдохнем.

Он поймал ее руку, поцеловал в ладонь.

– Помнишь, Сережа, что мы пили? Вино такое красное или портвейн. Очень мне понравилось тогда. Как думаешь, оно еще где-нибудь продается? Хотелось бы попробовать. Вспомнить, совсем как тогда.

– Точно такое уже вряд ли найдешь. Можно другое попробовать.

– Давай другое, – разрешила она.

Это был их самый долгий разговор за последний год. Дубов, счастливый и окрыленный, принялся целовать Таню. Лицо, щеки, губы, шею. Она шутливо отмахивалась. Он ловил ее руки, целовал снова и снова.

– Я сейчас, Танюша, – приговаривал он, собираясь, – сейчас сбегаю. Ты соскучиться не успеешь.

Он накинул куртку, взял зонт, вышел. Оставил ее одну в полумраке.

В голове молотом стучало ее «совсем как тогда».

Магазин стоял на прежнем месте. Внешне даже почти не изменился за все время. Помятая вывеска, решетки на окнах, только внутри некое подобие евроремонта. Дубов, не разбирая, схватил с полки первую попавшуюся бутылку вина, дрожащей рукой сунул продавщице крупную купюру и, не дожидаясь сдачи, помчался обратно. Домой, к ней.