Портрет Дориана Грея

Оскар Уайльд

Портрет Дориана Грея

© Школа перевода В. Баканова, 2022

© Издательство АСТ, 2022

Вступительное слово

Художник – автор прекрасного. Цель искусства – раскрыть прекрасное, скрыв личность художника. Критик – это тот, кто способен передать свое впечатление от прекрасного в новой форме или новыми средствами.

Как высшая, так и низшая формы критики – лишь вид автобиографии. Безобразное в прекрасном видят люди испорченные и лишенные обаяния. В этом их ущербность.

Красоту в прекрасном видят люди развитые и утонченные. Для них есть надежда, они – те избранные, для которых прекрасное означает красоту в чистом виде.

Не бывает книг моральных или аморальных.

Книга написана либо хорошо, либо плохо. Вот и все. Нелюбовь девятнадцатого века к реализму – это ярость Калибана, увидевшего в зеркале свое отражение.

Нелюбовь девятнадцатого века к романтизму – это ярость Калибана, не увидевшего в зеркале своего отражения.

Предметом изображения художника может быть нравственная жизнь человека, однако нравственность искусства заключается в наилучшем использовании не самых лучших материалов. Ни один художник не стремится ничего доказать. Ведь доказать можно даже то, что истинно.

У художника не может быть этических пристрастий. Этическое пристрастие художника является непростительной манерностью стиля. Художник не может быть неестественным или неправильным, потому что вправе выбрать любую тему. Инструменты художника – мысль и слово.

Порок и добродетель для художника лишь материал. С точки зрения формы прообразом всех видов искусства является музыка. С точки зрения чувств – театр.

Всякое искусство есть и образ, и символ. Те, кто вглядывается в глубь образа, идут на риск. Те, кто раскрывает значение символа, идут на риск.

Искусство отображает не реальную жизнь и даже не автора, а зрителя. Разнообразие мнений о произведении искусства показывает, что оно ново, сложно и актуально.

Если критики расходятся во мнениях, значит, художник остался верен самому себе. Можно простить человеку создание вещи полезной, если только он ею не восторгается. Единственный повод для создания вещи бесполезной – страстная любовь автора к своему созданию.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд

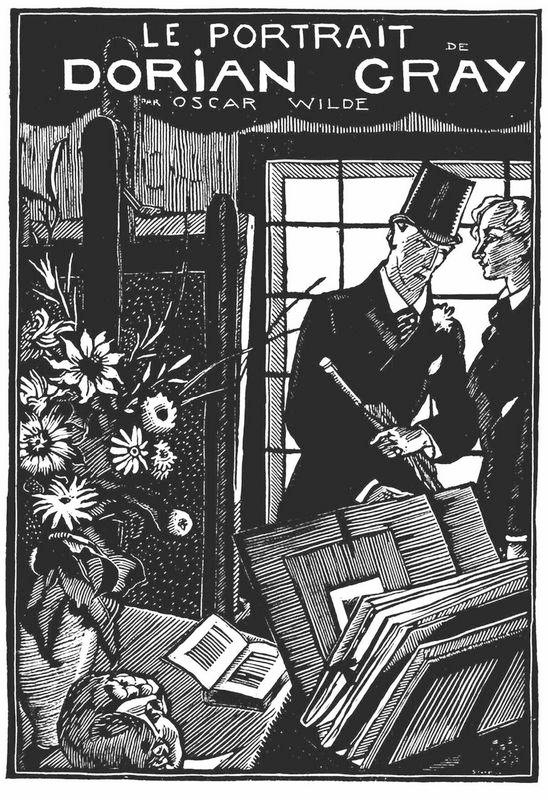

Глава 1

Студию художника наполняло благоухание роз. Поднявшийся среди деревьев в саду летний ветерок вносил в распахнутые двери тяжелый запах сирени и более тонкий аромат розового боярышника.

Лорд Генри Уоттон, по обыкновению куря бесчисленные папиросы, возлежал на устеленной персидскими чепраками тахте и любовался кустом золотого дождя, чьи подрагивающие на ветру ветви сгибались под весом золотистых соцветий, источавших медвяный аромат и ярко пылавших на солнце; проносившиеся мимо птицы отбрасывали причудливые тени на длинные чесучовые шторы, закрывавшие огромное окно, и создавали кратковременный эффект японской живописи, напоминая лорду Генри о токийских художниках с бледными желтовато-зелеными лицами, которые стремятся придать своим творениям иллюзию динамики, несмотря на непременную статичность живописи. Низкое гудение пчел, деловито сновавших в некошеной траве или с неизменным упорством вившихся вокруг усыпанных золотой пыльцой цветов раскидистой жимолости, делало тишину еще более гнетущей. Приглушенный гул Лондона вторгался в нее как басовая нота звучащего в отдалении органа.

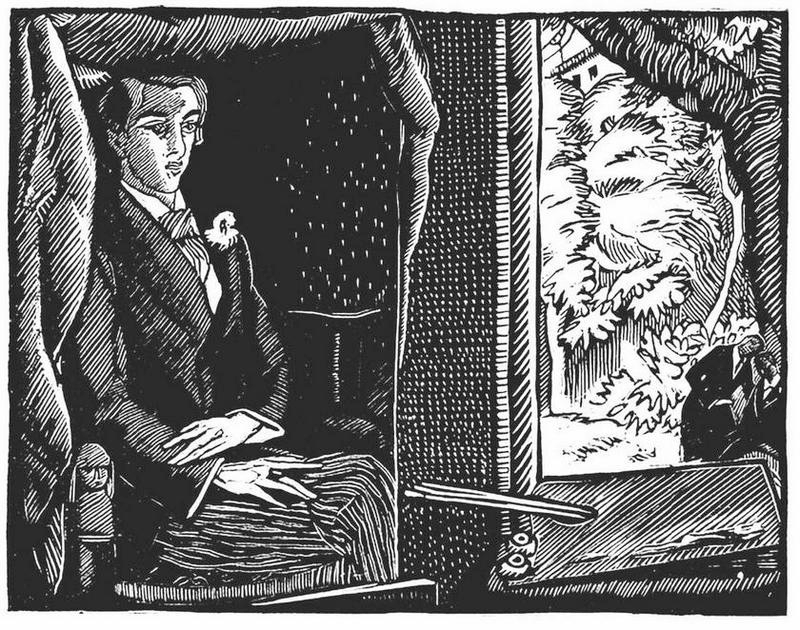

В центре комнаты на вертикальном мольберте стоял портрет в полный рост юноши исключительной красоты. Перед ним, немного в отдалении, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад вызвало небывалый ажиотаж публики и дало повод самым причудливым домыслам.

Художник разглядывал изящную форму, столь искусно воплощенную им в своем творении, и с лица его не сходила довольная улыбка. Внезапно он вскочил и закрыл глаза руками, будто пытаясь удержать удивительный сон и боясь проснуться.

– Бэзил, на сегодняшний день это твоя лучшая картина, – томно проговорил лорд Генри. – В следующем году тебе непременно стоит отправить ее в галерею Гросвенор. Академия искусств чересчур велика и заурядна. Когда я ни приду, там либо слишком много людей, и я не могу посмотреть на картины, либо слишком много картин, и я не могу посмотреть на людей, что не в пример хуже. В самом деле, Гросвенор – единственное стоящее место.

– Вряд ли я вообще стану ее выставлять, – ответил художник, тряхнув головой в нелепой манере, из-за которой над ним смеялись в Оксфорде. – Нет, никуда ее не пошлю.

Лорд Генри поднял брови и удивленно посмотрел на друга сквозь причудливые тонкие кольца голубого дыма, струившиеся от крепкой, пропитанной опиумом папиросы.

– Никуда не пошлешь? Почему, дорогой мой? Неужели у тебя есть достойная причина? До чего вы, художники, странные! Сперва всеми силами стремитесь к известности, а стоит вам ее добиться, как она уже ни к чему. Довольно глупо, учитывая, что хуже разговоров о тебе лишь их отсутствие. Такой портрет вознесет тебя над всеми молодыми художниками Англии, а старых заставит завидовать, если только они еще способны хоть к каким-то переживаниям.

– Знаю, ты будешь надо мной смеяться, – ответил Бэзил, – но я и правда не могу ее выставлять. Я вложил в эту картину слишком много себя самого.

Лорд Генри потянулся на тахте и захохотал.

– Я так и знал, что ты будешь смеяться. Тем не менее это правда.

– Вложил слишком много себя!.. Ей-богу, Бэзил, я понятия не имел, что ты настолько самонадеян! Я не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суровый и мужественный друг, и этим юным Адонисом, который словно создан из слоновой кости и лепестков розы. Мой дорогой Бэзил, он – Нарцисс, а ты… Что и говорить, в твоих глазах светится ум. Однако красота, истинная красота, заканчивается там, где появляется ум. Уму как таковому свойственно преувеличение, и он способен разрушить гармонию любого лица. Стоит сесть и задуматься, как человек обращается в один сплошной нос или лоб или еще что-нибудь малоприглядное. Взгляни на людей, преуспевших в своей профессии. До чего они изумительно уродливы! Разумеется, кроме служителей церкви. Впрочем, церковники вовсе не думают. Епископ и в восемьдесят твердит все то, что ему велели твердить в восемнадцать, и в результате он всегда совершенно неотразим. Твой таинственный юный друг, чье имя ты так и не назвал и чей портрет меня так восхищает, не думает никогда. В этом я совершенно уверен! Он – прекрасное пустоголовое создание, которое заменит нам зимой цветы, а летом остудит наш пылающий ум. Бэзил, не льсти себе: ты не похож на него ни в коей мере!

– Гарри, ты меня не понял, – ответил художник. – Конечно же я на него не похож! Это я прекрасно понимаю. Да я и не хотел бы так выглядеть. Пожимаешь плечами? Я говорю правду. Физическую и интеллектуальную исключительность преследует некий злой рок, вроде того, который на протяжении всей истории направляет неверные шаги королей. Лучше не выделяться. В этом мире легко живется глупцам и уродам. Расселись себе и наблюдают за представлением. Победа им неведома, но и поражение им тоже незнакомо. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, – безмятежно и без лишней маеты. Они никому не причиняют зла, и им никто не вредит. Твое положение в обществе и богатство, Гарри, мой ум и талант, какими бы они ни были ничтожными, красота Дориана Грея – всем нам придется расплачиваться за дары богов, и страдания будут ужасны!

– Дориан Грей? Вот, значит, как зовут юношу? – спросил лорд Генри, подходя к Бэзилу Холлуорду.

– Да. Я не хотел называть его имени.

– Почему же?

– Объяснить довольно сложно. Я не называю имени того, кто мне нравится. Иначе выходит, будто я отдаю частицу его души. Я полюбил скрытность. Пожалуй, сделать современную жизнь загадочной и чудесной способна лишь скрытность. Даже самая заурядная вещь становится восхитительной, стоит начать ее скрывать. Теперь, уезжая из города, я никому не сообщаю, куда отправляюсь. В противном случае теряется все удовольствие. Пожалуй, привычка глупая, однако вносит в жизнь изрядную долю романтики. Думаю, ты считаешь меня чертовски сумасбродным?

– Отнюдь, – ответил лорд Генри, – отнюдь, дорогой мой Бэзил. Ты забываешь, что я женат, а главная прелесть брака заключается в том, что он делает ложь совершенно необходимой для обеих сторон. Я не знаю, где находится жена, жена не знает, чем занят я. При встрече – иногда мы встречаемся, будь то за ужином в ресторане или в гостях у герцога – мы рассказываем друг другу с самыми серьезными лицами наинесуразнейшие истории. У жены это получается прекрасно – собственно, намного лучше, чем у меня. Она никогда не путается, в отличие от меня. Зато, если ей удается меня уличить, то сцен она не устраивает. Порой мне даже хочется скандала, но она лишь смеется надо мной.

– Терпеть не могу, когда ты так отзываешься о своей семейной жизни, Гарри! – воскликнул Бэзил Холлуорд, направляясь к двери в сад. – Полагаю, ты прекрасный муж, однако изрядно стыдишься своей добродетельности. Чудак ты человек! Нравственных речей от тебя не услышишь, при этом безнравственных поступков от тебя тоже не дождешься. Твой цинизм – всего лишь поза!

– Безыскусственность – также поза, причем самая досадная, какую я знаю, – со смехом сказал лорд Генри.

Молодые люди вышли в сад и уютно устроились на длинной бамбуковой скамье под сенью высокого лаврового куста. Сквозь глянцевые листья проскальзывали солнечные лучи. В траве проглядывали цветущие маргаритки.

Помолчав, лорд Генри достал из кармана часы.

– Боюсь, мне пора, Бэзил, – проговорил он, – а пока я не ушел, непременно хочу услышать ответ на вопрос, который я задал.

– Какой такой вопрос? – спросил художник, не поднимая взгляда.

– Ты отлично знаешь какой.

– Не знаю, Гарри.

– Тогда спрошу еще раз. Объясни, почему ты не собираешься выставлять портрет Дориана Грея. Я хочу знать истинную причину.

– Я тебе уже объяснил.

– Вовсе нет. Ты сказал, что вложил в портрет слишком много себя. Бэзил, это несерьезно!

– Гарри, – проговорил Бэзил Холлуорд, глядя ему в глаза, – любой портрет, написанный с чувством, это портрет художника, а не натурщика. Натурщик – случайность чистой воды, просто повод. Художник раскрывает не его. Красками на холсте художник раскрывает самого себя. Причина, по которой я не буду выставлять эту картину, в том, что я опасаюсь: не раскрыл ли я в ней тайну своей собственной души.

Лорд Генри расхохотался.

– И что у тебя за тайна?

– Сейчас расскажу, – ответил Бэзил, явно смутившись.

– Бэзил, я весь внимание! – подбодрил лорд Генри.

– Ах, Гарри, тут и рассказывать особо нечего, – ответил художник, – боюсь, ты меня не поймешь. Пожалуй, ты едва ли поверишь.

Лорд Генри улыбнулся, сорвал маргаритку и принялся ее разглядывать.

– Уверен, что пойму, – ответил он, всматриваясь в золотистую сердцевинку с белой оторочкой. – Что касается веры, то поверить я готов во все что угодно, при условии полной неправдоподобности.

Ветер стряхнул с деревьев несколько цветков, в наполненном упоительными ароматами воздухе закачались тяжелые кисти сирени, усыпанные звездочками соцветий. Возле стены застрекотал кузнечик, мимо проплыла синяя, тонкая как ниточка стрекоза с прозрачными бронзовыми крылышками. Лорду Генри казалось, будто он слышит биение сердца Бэзила Холлуорда, и он гадал, что же ему предстоит узнать.

– Все проще некуда, – немного помолчав, начал Бэзил. – Пару месяцев назад я попал на светский раут у леди Брендон. Нам, бедным художникам, время от времени приходится появляться в обществе и напоминать публике, что мы не такие уж дикари. В вечернем костюме и при белом галстуке, как ты сказал мне однажды, любой, даже биржевой брокер, способен приобрести репутацию человека цивилизованного. Пробыв в зале минут десять, переговорив с разодетыми в пух и прах пожилыми аристократками и нудными профессорами, я вдруг почувствовал чей-то взгляд. Я обернулся и впервые увидел Дориана Грея. Наши взгляды встретились, и я побледнел. Меня охватил необъяснимый трепет. Я понял, что столкнулся с личностью настолько неотразимой, что если я поддамся, то она поглотит без остатка всю мою сущность, мою душу и мой талант. Ты прекрасно знаешь, Гарри, что по своей природе я весьма независим. Я всегда был сам себе господин, по крайней мере, до встречи с Дорианом Греем. И тогда… даже не знаю, как тебе объяснить. Внутренний голос мне подсказывал, что я на грани кризиса всей своей жизни. У меня появилось странное чувство, будто судьба готовит мне беспредельные радости и беспредельные муки. Я испугался и бросился к выходу из залы. И подтолкнула меня не сознательность, а трусость. Понимаю, эта попытка бегства вовсе не делает мне чести.

– Сознательность и трусость суть одно и то же, Бэзил. Это лишь название торговой марки. Вот и все!

– Я в это не верю, Гарри, и тебе не верю тоже. Каким бы ни был мой мотив – будь то гордость – ведь прежде я был тем еще гордецом, – я изо всех сил ринулся к дверям. И там, разумеется, наткнулся на леди Брендон. «Неужели вы нас покидаете так скоро, господин Холлуорд?» – вскричала она. Голос у нее необычайно пронзительный, не находишь?

– Да, во всем, кроме красоты, она настоящий павлин, – заметил лорд Генри, ощипывая маргаритку длинными нервными пальцами.

– Я не смог от нее избавиться. Она подводила меня к членам королевской семьи, к чиновникам со звездами и орденами и к пожилым леди в гигантских тиарах и с носами с горбинкой. Отзывалась обо мне как о своем большом друге. Мы виделись с ней всего второй раз, но она вбила себе в голову, что должна сделать из меня героя вечера. В свое время одна моя картина имела большой успех, по крайней мере, о ней писали в грошовых газетенках, что в нашем девятнадцатом веке означает неувядаемую славу. Внезапно я очутился лицом к лицу с юношей, чья личность так меня поразила. Мы стояли близко-близко. Наши взгляды встретились вновь. С моей стороны это было опрометчиво, и все же я попросил леди Брендон представить меня ему. Пожалуй, в конечном итоге это было не то чтобы опрометчиво – это было неизбежно. Мы заговорили бы даже не будучи представленными. Я в этом убежден. Позже Дориан мне сказал то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено узнать друг друга.

– И как же леди Брендон описала этого удивительного юношу? – спросил его собеседник. – Я знаю, ей нравится давать всем своим гостям краткую характеристику. Помню, подвела она меня как-то раз к воинственному краснолицему господину в летах, покрытому орденами и лентами с головы до ног, и зашипела мне на ухо трагическим шепотом, наверняка слышным всем и каждому в зале, самые ошеломительные подробности. И я сбежал! Люблю разгадывать человека сам. Леди Брендон обращается с гостями словно аукционер с товаром. Либо мигом выкладывает самое сокровенное, либо рассказывает все, кроме того, что тебе действительно интересно.

– Бедная леди Брендон! Гарри, ты к ней слишком строг, – с прохладцей проговорил Холлуорд.

– Дорогой мой, она пыталась устроить у себя светский салон, а вышла заурядная ресторация! И ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Лучше расскажи, что она сообщила тебе о Дориане Грее.

– Нечто вроде «Очаровательный мальчик, мы с его матерью были совершенно неразлучны. Совсем забыла, чем он занимается… боюсь, что он… вообще ничем не занят. Ах, да! Играет на рояле – или на скрипке, милый мистер Грей?» Мы оба не смогли сдержать смех и тут же стали друзьями.

– Смех – совсем неплохое начало дружбы и лучшее ее окончание, – заметил юный лорд, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой:

– Гарри, ты понятия не имеешь ни о дружбе, ни о вражде, если уж на то пошло. Ты любишь всех. Иными словами, все тебе одинаково безразличны.

– Ты ко мне крайне несправедлив! – вскричал лорд Генри, сдвигая шляпу на затылок и оглядывая похожие на растрепанные мотки блестящих шелковых нитей легкие белые облачка, неспешно плывущие в бирюзовой глубине летнего неба. – Да, крайне несправедлив. К разным людям я отношусь совершенно по-разному. В друзьях я ценю внешность, в знакомых – характер, а во врагах – ум. Выбирать себе врагов следует особенно придирчиво. Ни один из моих врагов не дурак. Все обладают изрядной долей интеллекта и вследствие этого ценят меня по достоинству. Думаешь, мной руководит тщеславие? Пожалуй, да.

– Похоже на то, Гарри. Однако по твоей классификации я прохожу всего лишь как знакомый.

– Мой старый добрый Бэзил, для меня ты гораздо больше, чем просто знакомый!

– И гораздо меньше, чем друг. Для тебя я вроде брата, верно?

– Ох уж эти братья! Мой старший брат никак не умрет, а младшие только и делают, что умирают[1].

– Гарри! – неодобрительно воскликнул Холлуорд.

– Дорогой мой, я говорю не на полном серьезе. Впрочем, я не могу не питать отвращения к своим родственникам. Полагаю, причина кроется в том, что видеть свои недостатки в других – невыносимо. Я изрядно сочувствую английским демократам, которые бурно возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Наши массы считают, что пьянство, скудоумие и распущенность принадлежат им по праву, а если идиотом выставляет себя представитель высшего света, то он вторгается в их вотчину. Когда бедняга Саутворк начал бракоразводный процесс, их возмущение не знало границ. При этом едва ли десять процентов пролетариата ведет добродетельный образ жизни!

– Я не согласен ни с единым твоим словом, Гарри, более того, ты и сам вряд ли согласен!

Лорд Генри погладил свою заостренную бородку и постучал тростью черного дерева по носу лакового ботинка.

– Бэзил, ты типичный англичанин! Подобное замечание ты делаешь уже второй раз. Выскажи какую-нибудь идею типичному англичанину – что всегда опрометчиво, – так он и не задумается о том, плоха она или хороша. Единственное, что он сочтет важным, – веришь ты в нее или нет. В то время как ценность идеи не имеет никакого отношения к искренности того, кто ее высказывает. На самом деле весьма вероятно, что чем меньше искренности проявляет человек, тем ценнее высказываемая им идея, ведь в этом случае на нее не влияют ни его стремления, ни желания, ни предрассудки. Впрочем, я не намерен обсуждать с тобой политику, социологию или метафизику. Люди мне нравятся больше, нежели принципы, а людей без принципов я люблю больше всего на свете. Лучше расскажи мне о Дориане Грее. Вы часто видитесь?

– Каждый день. Без наших встреч я не был бы счастлив. Он мне совершенно необходим!

– Невероятно! Ни за что бы не подумал, что тебе есть дело до чего-нибудь, кроме твоего искусства.

– Теперь он – мое искусство, – мрачно произнес художник. – Гарри, иногда мне думается, что в истории мира есть лишь два значимых этапа. Первый – появление новых средств выражения, второй – появление нового субъекта изображения. Когда-нибудь лицо Дориана Грея станет для меня тем же, чем стала для венецианцев масляная живопись или для греческих скульпторов – лик Антиноя. Разумеется, я пишу его, делаю рисунки и наброски. И в то же время он для меня куда больше, чем просто натурщик. Я не скажу, что недоволен тем, как мне удалось его изобразить или что его красота искусству неподвластна. Искусству подвластно все, и я знаю: с тех пор как я встретил Дориана Грея, я пишу хорошо, более того, я написал свои лучшие картины! Как ни странно – поймешь ли? – его индивидуальность открыла мне совершенно новую манеру письма, совершенно новый стиль. Я смотрю на мир иначе, я воспринимаю его иначе. Теперь я могу воссоздать жизнь определенным образом, неведомым мне прежде. «Мечта о форме в дни размышлений» – кто это сказал? Не помню. Именно такой формой и стал для меня Дориан Грей. Одно лишь присутствие этого юноши – для меня он юноша, хотя ему уже за двадцать – его зримое присутствие… Эх, разве способен ты понять, что оно значит для меня? Сам того не сознавая, он намечает мне линии новейшего направления в живописи, которое включает в себя всю страстность романтизма вместе с совершенством эллинизма. Гармония души и тела – как это прекрасно! Со свойственным нам безрассудством мы разделили их и получили вульгарный реализм, лишенный идеала. Гарри, если бы ты знал, что значит для меня Дориан Грей! Помнишь пейзаж, за который Агню предложил баснословную сумму, но я не захотел его продавать? Это одна из моих лучших работ. А знаешь почему? Когда я писал, рядом сидел Дориан Грей! От него мне передалось некое неуловимое воздействие, и впервые в жизни я увидел в обычном лесу нечто удивительное, что я всегда искал и никогда не находил!

– Бэзил, это невероятно! Я должен познакомиться с Дорианом Греем.

Холлуорд поднялся со скамьи и отправился бродить по саду. Вскоре он вернулся.

– Гарри, для меня Дориан Грей всего лишь мотив в живописи. Возможно, ты в нем не увидишь ничего. Я вижу в нем все. Его присутствие на моих картинах особенно ощутимо, когда я рисую не его. Как я уже сказал, Дориан – некий намек на новую манеру письма. Я вижу его в изгибах линий, в прелести и утонченности оттенков. Вот и все!

– Тогда почему бы тебе не выставить его портрет? – спросил лорд Генри.

– Сам того не желая, я выразил в нем причудливое идолопоклонство художника, о котором, разумеется, никогда с ним не заговаривал. Он не должен узнать! Однако свет может догадаться, а я не хочу обнажать душу перед назойливыми взглядами. Мое сердце никогда не ляжет под их микроскоп! В портрете слишком много меня, Гарри, слишком много меня самого!

– В отличие от тебя поэты не настолько щепетильны. Они знают, как выгодно писать о любви. В наши дни разбитое сердце обращается сразу к нескольким издательствам.

– Ненавижу их за это! – вскричал Холлуорд. – Человек искусства должен создавать красивые вещи, но ему нельзя вкладывать в них ничего личного. Век, в котором мы живем, относится к искусству как к разновидности автобиографии. Мы утратили отвлеченность красоты. Когда-нибудь я покажу свету, что такое красота! Именно по этой причине свет никогда и не увидит портрет Дориана Грея.

– Думаю, ты неправ, Бэзил, однако спорить не стану. Спорят лишь убогие умом. Скажи мне вот что: Дориан Грей тебя очень любит?

Художник задумался.

– Я ему нравлюсь, – ответил он, помолчав, – знаю, что нравлюсь. Само собой, я превозношу его до небес. Я нахожу необъяснимое удовольствие в похвалах, о которых сам потом буду жалеть. Как правило, со мной он само обаяние, мы сидим в студии и говорим о тысяче разных вещей. Впрочем, время от времени он бывает ужасно беспечен и будто получает удовольствие, причиняя мне боль. В такие моменты я чувствую, что отдал свою душу тому, для кого она не больше чем цветок в петлице – безделушка, что тешит тщеславие в летний день.

– Бэзил, летние дни тянутся долго, – заметил лорд Генри. – Вероятно, тебе ваша дружба прискучит раньше, чем ему. Думать об этом грустно, и все же не подлежит сомнению, что талант живет дольше, чем красота. Именно поэтому мы изо всех сил нагружаем себя избыточными знаниями. В дикой борьбе за существование мы стремимся овладеть чем-нибудь долговечным и как следствие в порыве глупой надежды забиваем свои головы всяким хламом и разными фактами. Сегодняшний идеал – человек широко образованный. Разум такого человека – нечто ужасное. Он подобен лавке старьевщика – сплошь ширпотреб и пыль, вдобавок стоит все втридорога. Полагаю, тебе наскучит первому. Однажды ты посмотришь на своего друга и заметишь искажение перспективы, или тебе не понравится оттенок, или еще что-нибудь. И в глубине души ты его жестоко осудишь, всерьез задумаешься о том, как плохо он с тобой обращался. При следующей встрече ты будешь держаться холодно и отстраненно. К сожалению, ты изменишься. То, о чем ты мне рассказал, называется роман – я бы даже сказал, роман с искусством. Самое худшее в любом романе то, что по его окончании ты утрачиваешь всякую романтику.

– Гарри, не говори так! Личность Дориана Грея будет занимать меня до конца моих дней! Тебе не понять, что я чувствую. Ты слишком часто меняешься.

– Именно поэтому я тебя и понимаю. Преданные сердца знают любовь лишь поверхностно, непостоянным же доступна вся глубина ее трагизма. – Лорд Генри чиркнул спичкой о серебряный портсигар и с удовольствием закурил, смакую папиросу так, словно ему удалось выразить в одной фразе всю сущность мира.

Среди лакированной зелени плюща шуршали и чирикали воробьи, синие тени облаков сновали друг за другом будто ласточки. Как приятно в саду! И как восхитительны людские эмоции – куда приятнее, чем их идеи. Самое замечательное в жизни – душа человека и страсти его друзей. Внутренне улыбаясь, лорд Генри представил томительно-скучный обед, на который не попал благодаря затянувшемуся визиту к Бэзилу Холлуорду. Если бы он пошел к своей тетушке, то непременно встретил бы там лорда Худбоди, и вся беседа вертелась бы вокруг прокорма голодных и необходимости образцовых ночлежек. Любой класс превозносит значимость тех добродетелей, которые лично ему не нужны. Богатые рассуждают о выгоде экономности, бездельники разглагольствуют о величии труда. Как приятно от всего этого ускользнуть!.. При мысли о тетушке лорда Генри посетила одна идея. Он повернулся к Холлуорду и воскликнул: