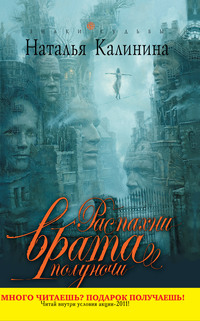

Распахни врата полуночи

– И что это значит? – нахмурившись, спросила она совсем другим тоном, из которого исчезли обманчивые легкомысленные нотки.

Я рассказала, как получила записку.

– Твой бывший! – припечатала подруга. – Или его мымра! Все никак тебя в покое не оставят! Говорила же – заяви на них! Вот они…

– Погоди, Ариш, – перебила я. – Ты действительно думаешь, что записку мне прислал Константин?

– Ну а кто же! – фыркнула она и вновь повела плечом. – Если не он, то его подруга.

– Эта записка адресована Анне Скороходовой. Скороходова – моя девичья фамилия, после замужества я, как ты знаешь, взяла фамилию Кости – Дронова…

– И что ты хочешь этим сказать? – пожала плечами Арина. – Твой бывший прекрасно осведомлен, что ты теперь вновь Скороходова. Кто же, как не он! К тому же в эту квартиру ты заселилась совсем недавно, новый адрес знаем лишь я и Константин.

– Еще родители, – уточнила я.

– Еще родители, но им незачем писать тебе такие записки! И мне, кстати, тоже. Подруга озвучила то, о чем недавно думала и я.

– Ясно, – кивнула я, забирая из рук Арины листок. – Спасибо, ты подтвердила мои догадки.

– И что ты собираешься делать с этим? – воинственно спросила подруга, кивая на записку.

– Ничего. Выброшу.

– То есть как «ничего»? – опешила Арина. – Анна, ты просто образец жертвенности, добродетели и наивности! Нельзя быть такой! Не надо закрывать глаза на причиняемые тебе неприятности и неудобства! Хватит того, что твой бывший этим очень хорошо пользовался. Нужно покончить с угрозами, иначе он так и будет тебя преследовать! А потом…

– Ладно, поняла, – прервала я подругу. – Только с Константином я разберусь сама.

– Ну как хочешь. Только потом не жалуйся на выходки Кости и его подруги. Замок в двери, кстати, поменяла?

Я с улыбкой, уже предчувствуя реакцию подруги, покачала головой.

– Я так и знала! – взорвалась Арина. – И как тебя не ругать за безалаберность! Осторожный человек сделал бы это первым делом. Мало ли что! Твой замок можно скрепкой открыть! Дождешься, влезут к тебе.

– Да у меня и брать нечего, – робко возразила я.

Только Арина уже не слышала:

– И квартиру «чистить» не хочешь. А ведь в ней до тебя жила старуха, которая долго болела и умерла тут. Брр… Я бы не смогла так, как ты – жить спокойно в неочищенной от чужой энергетики квартире. Ладно, ладно, умолкаю, – осеклась она, перехватив мой взгляд.

Посмотрев на серебристые часики на тонком запястье, Арина вздохнула:

– Заболталась… А мне еще в Алтуфьево ехать. Владелец клиник, похоже, задался целью собрать в коллекцию все конечные станции метро. Мотайся теперь целыми днями по окраинам Москвы… Одна радость – ты поселилась на Щелковской.

– Заходи на обед каждый раз, как будешь тут, – великодушно пригласила я.

И Арина рассмеялась:

– Я же тебя объем!

– Про твой аппетит знаю не понаслышке, так что меня им уже не удивишь.

– Ладно, спасибо за приглашение. И за обед тоже.

Арина поднялась из-за стола, потискала на прощание Дусю и отправилась в коридор.

– Анна, не допускай того, чтобы Костик и его подруга вмешивались в твою жизнь! – сказала она уже после того, как застегнула ремешки босоножек.

– Не допущу, не допущу, успокойся.

– И замок! Замок не забудь поменять! – прокричала Арина уже с лестничной площадки.

Я заверила ее и в этом.

После того как подруга все-таки ушла, я неторопливо вымыла посуду под звучавшие из наушников моего ай-пода песни «Café Quijano» и Хоакина Сабины. Находясь в расстроенных чувствах или тревожась, я в качестве терапии слушала песни на испанском. К этому певучему языку у меня была особая любовь.

Покончив с мытьем посуды, я подмела пол, затем загрузила стиральную машину и принялась вытирать пыль с мебели в комнате. Домашние дела успокаивали, наполняли уверенностью в том, что все будет хорошо. Ветер врывался в распахнутые настежь окна, перелистывал оставленные на столе бумаги, не разлетающиеся только потому, что они были с одного конца придавлены толстым русско-английским словарем. Застоявшаяся кислая вонь уходила, прогоняемая сквозняком, и помещение наполнялось другими запахами – нагретого июльским солнцем асфальта, сухой травы, жареной рыбы, приготовляемой кем-то из соседей на обед. Летний запах вкупе со звучавшими в наушниках песнях на испанском вызвал ностальгию. Последний раз я ездила в Испанию вместе с Костей три года назад. И это было счастливое путешествие. Мы состояли в браке чуть меньше двух лет и еще не успели пресытиться друг другом. Наши отношения были острыми, будто чилийский перец, горячими, как нагретый полуденным южным солнцем песок, темпераментными, как фламенко, и одновременно нежными.

Увы, это было так давно, словно в позапрошлой жизни…

Я вздохнула, вытащила из ушей наушники, включила компьютер и завязала в хвост распущенные по плечам волосы. К вечеру мне нужно перевести две статьи: одну с английского – о медицинском препарате, и другую, уже с немецкого, – экономической тематики. Иногда мне попадались заказы на перевод с испанского, но гораздо реже.

Работу свою я любила. Погружение в мир иностранных слов и выражений было подобно путешествию – не только географическому, но и по разным отраслям наук: статьи мне присылали различной тематики – от обзоров моды до юридических бумаг. Так что я не знала заранее, куда мне достанется билет, и словно участвовала в акции «Фортуна» от туристических агентств, по которой лишь на месте узнаешь, что за городок тебе выпадет и в каком отеле тебя поселят. Но не только непредсказуемостью были интересны эти «путешествия». Из каждого я извлекала для себя что-то полезное.

Раньше, когда я была штатным переводчиком в бюро, мои заказы в основном составляла документация – переводы дипломов, справок, свидетельств о рождении и браке. Абсолютно лишенный творчества механический труд – загнать сухой официальный текст в готовые шаблоны. Моя работа в тот период из-за этой «механичности», стандартов и скорости, которую нам задавали, напоминала труд на заводском конвейере. Мы, штатные переводчики, сидевшие в маленькой душной комнатке бюро, будто участвовали в советских производственных соревнованиях – кто переведет больше справок за отведенный срок. Два года назад я ушла с работы и занялась переводами на дому. Многие заказчики, которые прибегали к моим услугам через контору, теперь работали со мной напрямую, рекомендовали меня другим, и моя персональная клиентская база росла. Но с бюро я не прекратила отношений. Так как я была там на хорошем счету – переводила быстро и грамотно, мне до сих пор присылали задания. Только теперь это были не стандартные скучные документы – «текучка», а статьи, многостраничные договоры, инструкции и прочее. Плюс оплачивали мою работу теперь по другому тарифу. Так что, уйдя из штатных переводчиков, я лишь выиграла.

Закончив переводы, я отправила обе статьи в бюро координатору по заказам и увидела новое письмо. Адресат мне не был знаком, но в теме значилось: «Заказ. Для Анны», поэтому я торопливо щелкнула «мышкой».

Письмо оказалось коротким: клиент, представившийся Петром, спрашивал, не возьму ли я в работу его небольшой заказ? Петр ссылался на некого Владислава Короткова (я напрягла память, но не смогла вспомнить заказчика с таким именем), для которого я когда-то переводила справки. Внизу Петр приписал, что требуется перевод небольшого текста с испанского на русский.

Вечер у меня был свободен, к тому же к переводам с испанского я всегда относилась с особым вниманием, поэтому ответила, что с удовольствием возьму заказ, и указала расценки.

«Ок! Сейчас вышлю!» – сообщил мой собеседник.

И действительно, спустя пять минут я получила другое письмо.

«Пусть вас не удивляет столь странный заказ. Он будет оплачен по двойному тарифу. Перевод нужен сегодня», – приписал Петр.

Заказ и в самом деле удивил, с подобным я еще не сталкивалась: в прикрепленном к письму файле оказался не текстовый документ, а… аудиофайл.

«Что это?» – уточнила я, прежде чем запустить присланный файл.

«Это песня. Переведите ее и, пожалуйста, запишите также текст на испанском».

Я отправила лаконичное «ок», скачала песню и, надев наушники, приготовилась набивать слова.

Но меня хватило лишь на запись первой строфы. Позабыв о том, что заказа ожидает клиент, я, прикрыв глаза и абстрагировавшись от текста, вслушивалась в музыку и голос – сильный и гибкий, льющийся легко и живо, словно родниковая вода по расчищенному руслу. На душе становилось светло, будто ее и вправду омыли ключевой водой. Немного освежающей прохлады, немного тепла и света, чуть-чуть грусти по скрытому за облаком солнцу, взрыв радости от пойманного в ладони солнечного зайчика. Солнце, растопленное в кристально чистой воде – вот такое сравнение пришло мне на ум.

Я слушала гитарные переборы, и казалось, что кто-то невидимый ласково касается струн моей души, выдававших раньше незатейливое дилетантское бренчание, а сейчас, под пальцами маэстро, зазвучавших как райская арфа. Эти переборы в сочетании с глубоким голосом пробуждали эмоции, заводили сердце, дробь которого органично вплеталась в барабанные ритмы. Голос, проникнув в душу, ластиком стирал следы старых неудач. Мои мечты – прежние – умирали, и взамен рождались новые, более смелые.

Слушая песню, я вдруг подумала, что она – персональное послание. Потерянный и вновь обретенный шифр к ячейке, в которой хранились забытые ценности. Не знаю, почему мне так показалось…

…Я очнулась внезапно, будто от неожиданно сморившего сна. Открыла глаза и заморгала от света, показавшегося излишне ярким. В наушниках уже давно была тишина, а незнакомый голос в оправе гитарных переборов продолжал звучать только в моей душе, пуская корни в сердце.

Что это было? Что за странное наваждение? Я потрясла головой и, сдергивая наушники, усмехнулась. Ну что я, право, как маленькая… «Персональный шифр», «ключ от ячейки с ценностями»… Я всегда была неравнодушна к испанским песням и сейчас, услышав одну из них, очаровалась мелодией и приятным голосом. И только.

Напомнив себе, что заказа ожидают, вновь надела наушники и, в этот раз стараясь абстрагироваться от исполнения и сосредоточиться на словах, принялась быстро набирать текст.

Он был простым, без каких-либо сложных метафор, теряющих в переводе свой смысл и требовавших художественной обработки, но интересным. Невольно на ум пришло сравнение с творчеством Хоакина Сабины, хоть на первый взгляд между песнями знаменитого певца и неизвестного общего обнаруживалось мало: не были похожи ни голоса, ни музыка, ни тексты. Разве что песня неизвестной группы, как и у Хоакина, оказалась положенной на музыку историей.

Я записала весь текст. К счастью, произношение исполнителя было четким. В песне рассказывалось о том, как два брата, неразлучные, как близнецы, стали смертными врагами из-за одной красавицы.

Dos hermanos, cautivadospor los ojos de una mujer,acabaron enfrentadospor un mismo querer.Два брата, плененныеГлазами одной женщины,Восстали друг против другаИз-за любви.В припеве воспевались зеленые, как у кошки, глаза девушки, красота которых разрушила крепкие братские отношения. Дальше же история повествовала о том, как братья долго соперничали за любовь красавицы, пока один из них, младший, не завоевал ее. Но история не заканчивалась счастливо:

Por el amor de esa mujerun hermano al otro mató,y no fue amor, sino magia,lo que su corazón hechizó.Ради любви этой женщиныОдин брат убил другого,И не любовью, а магиейБыло околдовано его сердце.В песне не уточнялось, кто из братьев стал убийцей – сыскавший удачу в любви или отвергнутый красавицей. И я решила, что преступление совершил последний. В припеве вновь говорилось о зеленых глазах, которые на этот раз назывались уже не кошачьими, а ведьминскими, приносящими несчастье.

Ох уж эти зеленые глаза… Я поднялась, сделала круг по комнате, вышла в ванную и, прежде чем умыть раскрасневшееся лицо, бросила взгляд в зеркало.

Внешностью я пошла не в красавицу-маму, которая даже сейчас, на пороге пятидесятилетия, оставалась очень привлекательной. Мамина внешность была кукольной: большие голубые глаза с длиннющими ресницами, маленький аккуратный носик, четко вырисованные губы, не утратившие с возрастом аппетитной пухлости. Черты моего же лица казались слишком резкими, словно вытесанными грубыми торопливыми взмахами, а не любовно вырисованными тонкой кисточкой, как у мамы. К недостаткам я относила крупный нос. Но все же меня находили привлекательной: кто-то считал мое лицо, лишенное славянской пухлости и мягкости, экзотичным, но большинство сходилось на том, что главным его достоинством являются большие зеленые глаза редкого изумрудного оттенка и отличная кожа. Что касается фигуры: некая склонность к полноте и невысокий рост компенсировались правильными пропорциями и густой копной каштановых кудрей, оттягивающей внимание от неизящного сложения.

Мама с детства внушала мне, что недостатки нужно превращать в достоинства, а достоинства – подчеркивать. Я отшучивалась, что тогда уж точно буду состоять из одних достоинств.

Я плеснула в разгоряченное лицо холодной воды и вернулась в комнату к компьютеру.

Перевод написала быстро, но, уже собираясь отправить письмо заказчику, остановилась. Желание узнать, кто исполняет эту песню, оказалось слишком сильным. Я открыла поисковик и набрала первую строфу песни, потом – вторую и так далее, пока не перебрала весь текст. Ничего не находилось. Значит, остается другой путь, простой – спросить у заказчика.

Я вложила в письмо файл с переводом и ненавязчиво поинтересовалась исполнителем песни.

В ожидании ответа в нарастающем возбуждении нарезала круги по комнате под непонимающим взглядом кошки Дуси. Два раза бросалась к столу, чтобы проверить почту, но ответа все не было и не было. Тогда, чтобы разорвать этот круг, в который я себя сама закольцевала, вышла на кухню, сделала чаю, достала остатки принесенного Ариной торта, проглотила, не ощущая вкуса, маленький кусочек. И, торопливо допив чай, бросилась обратно в комнату.

Есть! Новое письмо! Я нетерпеливо открыла его, пробежала глазами строчки и разочарованно вздохнула. Петр благодарил меня за работу и сообщал, что уже перевел мне деньги за заказ. Мой же вопрос о певце он проигнорировал.

Спать я легла в наушниках, в которых звучала закольцованная испанская песня. Засыпая, подумала, что мне бы очень хотелось увидеть незнакомого человека, чей голос очаровал меня. Хотя бы во сне!

Мне привиделся мужчина тридцати трех – тридцати пяти лет с черными волосами, стянутыми сзади в хвост, невысокого роста и коренастого сложения, одетый в шелковые брюки и свободную яркую рубаху в цыганском стиле, открывающую смуглую грудь с густыми завитками волос. Через плечо у незнакомца был перекинут ремень гитары. Взгляд черных, как безлунная ночь, глаз показался цепким и настороженным, как у хищника, но всего лишь до того момента, когда незнакомец улыбнулся мне. Улыбка смягчала резкие черты его лица – красивого и… опасного.

Когда я, на что-то отвлекшись, повторно взглянула на мужчину, вдруг поняла, что вместо шелковых брюк на нем – застиранные джинсы, гитара исчезла, а цыганская рубаха сменилась майкой, открывающей смуглые накачанные плечи, на одном из которых красовалась татуировка в виде пантеры. «Пойдем?» – Незнакомец протянул мне руку, сопровождая жест располагающей улыбкой. Я, поначалу оробевшая, приободрилась и доверчиво вложила свою ладонь в его. Пальцы у незнакомца оказались холодными и цепкими, они сомкнулись на моем запястье, будто браслет наручника. Я испуганно подняла голову, надеясь увидеть успокаивающую улыбку, но вместо этого наткнулась на хищный взгляд. Секунда – и на губах незнакомца вновь заиграла улыбка. «Доверься мне». Пантера на его плече вдруг выгнула спину, но мгновение спустя вновь свернулась мирным клубком, словно ласковая кошка.

Рамон, Испания, Sanroc, 1929

– Я считаю, что поступил правильно! – в запальчивости воскликнул юноша, смело глядя в выцветшие глаза старой Пепы, уступившей ему по старой привычке самое удобное в ее доме кресло.

Пожилая женщина, слушая Рамона, неодобрительно качала головой, но по морщинистым, обвисшим, как у старого бассета, щекам катились крупные слезы. Ее широкая добрая душа никак не могла принять то, что случилось с ее любимым мальчиком, вынянченным с пеленок. Пепа и не предполагала, что в семье, ставшей ей родной, в которой она верой и правдой служила вот уже третье поколение, может произойти подобное несчастье. Она пришла в семью Сербера еще молодой девушкой – нянькой для новорожденного Луиса, отца Рамона и Хайме. Луиса вырастила, потом и братьев – Рамона с Хайме. И, если бы бог дал, помогала бы в будущем женам Рамона и Хайме ухаживать за их первенцами. Но кто бы мог подумать, что в такой приличной, такой крепкой и дружной семье произойдет раскол? И по чьей вине? По вине девчонки – прислуги в доме, нищей как церковная мышь, не прослужившей у Сербера даже месяца. Старуха поджала сухие морщинистые губы и неодобрительно хмыкнула.

– Пепита, послушай, – взмолился Рамон, складывая на груди руки, – я догадываюсь, о чем ты думаешь. Но не уподобляйся моему отцу, пожалуйста. Ты единственная родная душа, которая у меня осталась. Ты, Пепита, только ты мне теперь и мать, и отец. Неужто тоже отвернешься от меня, вышвырнешь как собаку?

Рамон говорил взволнованно и несколько возвышенно, будто произносил церковную клятву на первом причастии, но голос его дрожал не столько от важности момента, сколько от осознания, что взвалил он на себя непосильную ответственность. И, разговаривая со старой нянькой, он стремился убедить в правильности своего поступка не столько ее, сколько самого себя. Сомнения, будто жучки-древоточцы, уже прогрызли извилистые ходы в его, казалось бы, твердом решении. И если не вытравить их сейчас, все рассыплется трухой. Все – это и его жизнь, и жизнь доверившейся ему Аны Марии. Имел ли он право так поступить – в отношении Аны Марии, в отношении матери? В отношении всей семьи? Имел ли право уверять любимую в том, что справится, что все будет хорошо? И даже если старая Пепа поможет им, как быть дальше? На что жить? Он, двадцатилетний сеньорито из состоятельной семьи, до недавнего времени ведущий праздный образ жизни, как и многие парни его возраста и положения, в одну ночь повзрослел на пару десятков лет – благодаря сомнениям. «А ведь у отца на фабрике и совсем мальчишки работают. Лет четырнадцати-шестнадцати. И все они старше и мудрее меня, потому что знают, как заработать на хлеб».

– Рамон, мальчик мой, одумайся. Вернись к родителям, не ломай жизнь и этой молодой девушке! – взмолилась старая Пепа.

Она – эта старуха с высушенным солнцем и возрастом лицом, с покрытой пигментными пятнами кожей, первая принявшая его, новорожденного, на руки – безошибочно умела читать мысли. Не обманешь ее. За наигранно бодрым тоном Пепа давно научилась слышать его истинное настроение.

– Нет! – упрямо возразил молодой человек. – Нет.

Он даже, зажмурив глаза и стиснув зубы, замотал головой – как делал в детстве, когда наотрез отказывался выполнять чье-то указание.

– Рамон…

– Я уже не ребенок, Пепа, – излишне грубо отрезал он, – а взрослый мужчина! Я взял на себя ответственность за Ану Марию, я порвал с семьей ради нее, отказался не только от отца, матери и брата, но и от любой их помощи. Я не уподобился моему брату-предателю, который выбрал нагретое местечко и деньги взамен живого тепла любящего сердца. Он клялся Ане Марии в любви, но все его клятвы и гроша не стоят, раз он, не колеблясь, предал любовь ради того, чтобы отец не лишил его наследства. Я не такой! Я докажу родителям, что моя любовь – серьезная, а не проходящее мальчишеское увлечение!

На глаза навернулись слезы, но Рамон говорил, не замечая их. Он всматривался в печальное лицо няньки, но видел перед собой юное личико красавицы Аны Марии: ее глаза редкого изумрудного оттенка, большие, с приподнятыми уголками, «кошачьи», вспоминал бархатистую и нежную, словно персик, кожу с натуральным свежим румянцем, развевающиеся на ветру длинные волосы. Когда на душе становилось плохо, грусть одолевала или ярость, Рамон вспоминал тот день, когда впервые увидел Ану Марию, и солнце вновь возвращалось в его мир, души касался теплый луч, и грусть таяла, подобно снегу.

Она появилась в их доме по рекомендации жены управляющего на фабрике. Восемнадцатилетняя Ана Мария родом была из Галисии и в Каталонию приехала на заработки, надеясь, что ее тетка – та самая жена управляющего – порекомендует ее в качестве домработницы в приличный дом. Так и случилось: Ану Марию взяли в семью фабриканта.

Рамон Сербера спускался по лестнице в гостиную, когда Ана Мария перешагнула порог их дома – робкая, тоненькая, нежная, как лилия. Взгляд зеленых глаз – в пол. Робкая улыбка, чужой, но показавшийся милым акцент.

– О, какой дивный цветок! – раздался восторженный голос за его спиной.

Это Хайме, старший брат, тоже заметил переминавшуюся с ноги на ногу девушку.

Как вышло, что они – два брата, неразлучные, словно сиамские близнецы, ни разу всерьез не повздорившие, стали врагами, соперничая за сердце юной домработницы?

Долгое время Ана Мария дичилась и избегала общества молодых хозяев, но постепенно стала проявлять свой интерес – к Рамону, не к Хайме. Робкие улыбки, взгляды из-под смоляных ресниц, уроненные платки (как в старину!). Рамон летал, Хайме злился, задирал девушку и младшего брата, строил козни и, наконец, поспособствовал тому, чтобы о тайных отношениях Рамона с домработницей стало известно родителям. Скандал! Отец потребовал, чтобы оба сына прекратили общение с «развязной нищей служанкой». Девушка была уволена в тот же вечер. Но Рамон и Хайме, сделав вид, что вняли требованиям отца, продолжили тайно навещать любимую, временно вернувшуюся к своей тетке.

Вскоре отцу стало известно, что оба его сына, так и не помирившись, соперничают за сердце уволенной служанки. Более того, оба желали обручиться с девушкой. Неслыханно: ввести в их состоятельную семью простушку – дочь галисийского рыбака и собирательницы моллюсков! Возмутительно! Отец решил дело своим способом: объявил, что того сына, который не одумается, лишит наследства, а это без малого половина фабрики и часть дома. Старший сын не стал шутить с гневом отца, а Рамон в запальчивости заявил, что настоящая любовь не покупается и не продается за монеты.

– Идешь против отца? Против семьи? – взревел Луис.

– Сынок, одумайся, – бросилась к нему мать. – Послушай отца…

Она протянула к нему руки, чтобы обнять, но Рамон невольно сделал шаг назад. Мать так и осталась стоять с поднятыми руками и растерянностью в глазах.

– Променял мать на эту… – и отец выплюнул оскорбительное слово.

Это решило исход дела.

– Не смей так говорить о ней! Не смей оскорблять Ану Марию! – закричал Рамон, багровея лицом и отмахиваясь от пытавшейся остановить его матери. – Я женюсь на ней! Завтра же! И вам придется принять это!

– В таком случае ты остаешься без дома и фабрики. И тебе придется принять это, – припечатал отец. Его голос хоть и звучал строго, но лицо выдавало внутреннюю борьбу: ведь он практически выгонял любимого сына, отказывался от него. Не такого конца хотел Луис, не такого! Но… Рамон не привык к самостоятельности. Помыкается, поскитается да и вернется в родительский дом, прощения попросит.

– Луис! – бросилась теперь уже к мужу мать.

– А тебе я запрещаю помогать ему! Категорически! Говорит, что уже не мальчишка, так пусть и учится обеспечивать себе жизнь, как мужчина!

Рамон развернулся и вышел. Больше у него не было родителей и дома. У него остались лишь Ана Мария и старая нянька.

Дом няньки стоял в том же поселке, что и семьи Сербера, напротив фабрики. Муж Пепы давно умер, своих детей не было, поэтому жила старуха одна.

– Пепа, прошу тебя только приютить нас на первое время…

– Оставайтесь столько, сколько вам будет нужно, – тихо сказала старая нянька, разводя сухие руки будто для того, чтобы окинуть гостеприимным жестом жилье, но на самом деле, чтобы принять в объятия своего мальчика, столкнувшегося с первой серьезной проблемой.

И Рамон бросился к ней, прижал к себе крепко-крепко и, уже не сдерживая слез, прошептал:

– Спасибо… мама.

II

Вчерашняя песня вплелась не только в мои мысли, она доверчиво втерлась в сны и извратила их до абсурда. Такого предательства от песни, понравившейся мне с первых нот, я не ожидала. Будто обнаружила, что аромат очаровавшего меня своей красотой цветка ядовит.