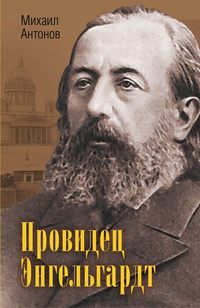

Провидец Энгельгардт

«Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе… Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьём, как бойкий фабричный человек… Но Калиныч был одарён преимуществами, которые признавал сам Хорь… Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу».

При всех отличиях русских людей, скажем, типа Хоря и типа Калиныча, у них есть много общего, и тот и другой по своему внутреннему складу не похожи на рядовых европейцев. Прагматик Хорь, при внимательном рассмотрении, резко отличается от прагматика-европейца, так же как Калиныч от европейского романтика.

Но деятели Запада, интересующиеся Россией и складом русского человека, не видят этой особенности наших соотечественников. Почему? Это отдельный вопрос. Но одна из причин этого странного положения, может быть, в том, что, зная едва ли не наизусть наиболее известные произведения Достоевского, Льва Толстого и Чехова, они не знают книг менее знаменитых, но ближе стоявших к реальной жизни русских тружеников. В особенности это относится к удивительно ёмкой, написанной прекрасным русским языком книги потомка обрусевших немцев Александра Николаевича Энгельгардта «Из деревни». Она и в России-то известна преимущественно специалистам-аграрникам, а уж за рубежом если и была когда-нибудь переведена, то давно стала библиографической редкостью. Да без обстоятельного истолкования её там чаще всего просто и не поймут. А истолкования даются почти всегда в духе книги маркиза де Кюстина.

Но почему же эту почётную и нужную работу выполнил обрусевший немец, а не «природный русак»? Ещё Пушкин заметил: «Мы, русские, ленивы и нелюбопытны». Нас уже давно не удивляет то, что нередко выходцы из других народов открывают первыми какие-то стороны русской жизни, на которые нам некогда обратить внимание. Обрусевший датчанин Владимир Даль создал «Толковый словарь живого великорусского языка». Русские былины собрал славяновед и историк, славянофил Александр Гильфердинг, тоже, судя по фамилии, происшедший «от корней иноземных», возможно, немецких. И что интересно: работы Гильфердинга «были первыми попытками в русской историографии представить более объективно характер взаимоотношений славян (особенно прибалтийских) и немецких захватчиков и колонизаторов. Традиционной легенде немецкой историографии о культуртрегерской и миссионерско-просветительской деятельности немецких духовно-рыцарских орденов в отношении славян, латышей, литовцев Гильфердинг противопоставил картину насильственного онемечивания и порабощения этих народов». (Замечу, что и Энгельгардт о немцах обычно отзывается с иронией.) И музей имени великого русского художника-иконописца Андрея Рублева создал грузин Давид Арсенишвили.

О музеях, об отношении русских к прошлому, вообще надо бы поговорить особо. У нас в Москве долго не было даже музея Гоголя, да и тот, что есть, пока ещё не вполне музей. А вот эстонцы в Красной Поляне, в пригороде Сочи, создали музей классика своей литературы (фамилию его я сейчас не вспомню). Почему? Какое отношение имели эстонцы и этот их классик к Сочи? Оказывается, он лечился здесь, провёл в Красной Поляне две недели. Чувствуете разницу? Возможно, это происходит от богатства русской культуры, от обилия в ней гениев? Но Тургенев находит более глубокие тому объяснения. Он писал, что именно из разговоров с Хорем вынес «убежденье, что Пётр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему всё равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов». Гениев своих русский человек чтит, но не зацикливается на этом, будучи уверенным в том, что, как сказали бы некоторые известные деятели, «русские бабы ещё нарожают». Потому у нас охрана памятников истории и культуры остаётся пока скорее делом узкой прослойки энтузиастов, чем всенародным движением.

Русские – в высшей степени подражательный и переимчивый народ. Начну с мелкой бытовой детали. На Руси женщины издавна носили сапоги, что было вызвано нашими климатическими условиями, и никто в этом не видел ничего особенного. Но вот кто-то из заезжих французов увидел такую обувь, и во Франции появились в продаже изящные женские сапожки. И только тогда и в России они стали модной обувью, а русские женщины часами стояли в очередях, чтобы обзавестись импортными сапожками. А сколько великих открытий и изобретений было сделано в России (от первого в мире паровоза до первого же компьютера), но они не признавались и оставались без применения. Зато, едва за рубежом появлялось что-нибудь подобное, часто основанное на русских же идеях, как тут же начиналась гонка: «догнать и перегнать!» же упоминавшийся Иван Киреевский с горечью писал: желать теперь остаётся нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения нашего и написал об этом статью в журнале. И чтобы немец, поверивши ему, изучил наше учение поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в этом учении «совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем».

Что это? Проявление комплекса неполноценности русских? Или некое прекраснодушие, открытость миру и доброжелательное к нему отношение, пока суровый опыт от этого не отучит?

При объяснении подобных явлений надо ещё иметь в виду, что русский, когда он приобщён к государственному делу, становится человеком долга, ему важно выполнить задание, и он не спешит заявить о своём приоритете, а подчас об этом и не думает. Западный же человек – прежде всего прагматик, он знает, что зафиксировать свой приоритет – это возможность заработать деньги. Радио изобрёл русский, Александр Попов. Но он работал по заданию оборонного ведомства, и его занимала задача сама по себе (возможно, работа ещё и носила первоначально гриф «секретно»). А итальянец Маркони, создав позже Попова нечто похожее на его прибор, поспешил получить патент и развернул коммерческую деятельность. В итоге светила науки признают приоритет Попова, но во всём мире изобретателем радио считается Маркони.

Писатель Михаил Пришвин хорошо знал русскую деревню и передавал широко распространённое там чувство: настоящая жизнь – в городе, а здесь – прозябание. Точно так же многие русские люди (больше среди интеллигенции) полагали, что настоящая жизнь – там, на Западе, а здесь, в России, – прозябание. И пресловутое «преклонение перед иностранщиной» зародилось в России задолго до появления «безродных космополитов». Потому у нас и не обращали внимание на многое из того нового, что появлялось в нашей земле, но как только аналогичное создавалось на Западе, оно тотчас же получало статус совершенства и становилось предметом заимствования.

Но вот что интересно: заимствуя что-нибудь извне, русские нередко переделывали его так, что подражание становилось выше образца. Не было в русской литературе жанра романа, – заимствовали его, и через некоторое время появился роман в стихах «Евгений Онегин» Пушкина и роман в прозе Льва Толстого «Война и мир», которые многие мировые авторитеты считают вершинными достижениями этого жанра. Отсутствовали у нас балет, опера и симфоническая музыка – заимствовали их, а затем покорили мир такими шедеврами, как «Лебединое озеро», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», Первый концерт для фортепиано с оркестром и Шестая симфония Чайковского. Русская школа перевода иностранной художественной литературы славится тем, что лучшие её творения конгениальны оригиналам, а нередко и превосходят их по красоте и образности.

Про древних римлян говорили, что они ничего не изобрели, но всё заимствованное усовершенствовали. Русские же и сами изобрели и открыли многое, и многому из заимствованного придали совершенство. При этом русские нередко творили и изобретали «просто так», от избытка творческих сил и даже из озорства, не из-за давящей необходимости. Тогда как великий американский изобретатель Эдисон руководствовался принципом: изобретать только то, что имеет перспективу завоевать рынок, принести деньги.

При этом Россия охотно принимала пришельцев из других земель. И многие иностранцы, попадая в русло русской культуры, творили уже совершено в русском духе.

Вот и потомок немцев А. Н. Энгельгардт открыл читающей России внутренний мир русского человека, крестьянина, и этот мир оказался, при всех недостатках, за которые нас, русских, так не любят на Западе, полным поэзии и высокой нравственности, мудрости и мужества, красоты и нежности.

Глава 4. Чем Энгельгардт огорошил российских читателей

Нельзя сказать, что до Энгельгардта в русской литературе не писали о крестьянах. Не заглядывая уж в очень далёкие дали истории, отмечу, что печаловался о крестьянстве выдающийся русский писатель, мыслитель и священнослужитель времён Ивана Грозного Ермолай-Еразм. Он, между прочим, также автор «Повести о Петре и Февронии», герои которой стали символом нового для России праздника любви и верности, семейных устоев. Кроме того, ему принадлежит авторство грандиозной философской системы, в основе которой лежит не борьба противоположностей, а гармония. Радищев пострадал за свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», большая часть которой посвящена описанию угнетённого положения крестьянства и ужасов крепостного права. Пушкин писал не только вольнолюбивые стихи о том же, но и оставил глубокие публицистические заметки по крестьянскому вопросу, часть которых я ниже процитирую. Дмитрий Григорович в книге «Антон-горемыка» изобразил беспросветную жизнь крестьянина, на которого враз обрушились все мыслимые беды и несчастья. Тут и голод, и беспросветна нищета, и недоимки, для уплаты которых управляющий приказывает отвезти на ярмарку и продать единственную кормилицу семьи – лошадь. На ярмарке у Антона крадут лошадь, и он, без неё и без денег идёт домой и встречает двух беглых солдат, промышляющих разбоем. В момент, когда полиция арестовывает разбойников, Антон, оказавшийся в их компании, по решению суда, так же, как и они, отправляется на каторгу, под вопли жены и малолетних детей. Такое нагромождение катастрофических событий наводит на мысль о заданности темы и об искусственности авторского замысла (хотя и до сих пор в ходу подобные повествования, сейчас чаще из городской жизни.)

Но особенно обострился крестьянский вопрос в период борьбы за отмену крепостного права. Большинство противников крепостничества представляли дело так, будто после его отмены настанет, наконец, золотой век, освобождённое от ига помещиков крестьянство и само заживёт счастливо, и создаст условия для всестороннего прогресса России. Увы, случилось иное. Отмена крепостного права, по словам Некрасова, ударила «одним концом по барину, другим по мужику». Крестьянам оставили меньше земли, чем было в их распоряжении до «воли» (которую Фирс в «Вишнёвом саде» Чехова не зря называет «несчастьем»), и они ещё должны были дорого за неё заплатить. В крестьянстве произошло имущественное расслоение, тонкая прослойка кулаков обогатилась, более или менее «середняцкие» хозяйства оставались на плаву. А миллионы бедняков либо, оставаясь в деревне, впали в полную нищету, либо подались в город, который не мог поглотить всю эту тьму нагрянувших в него новых обитателей, и они, не имея ни работы, ни крыши над головой, стали люмпенами и благодатной почвой для преступности.

Хотя ко второй половине XIX века крестьянство составляло 85 процентов населения России, по литературе о его жизни нельзя было составить реального представления. С одной стороны, были в ходу разные сказочки о добром мужичке, благообразном и богобоязненном, с другой – рисовались картины быта скотоподобных существ, тёмных, отсталых, не способных ни к чему доброму и «экономически эффективному».

В публицистике о крестьянах и их жизни писал, например, Скалдин (под этим псевдонимом выступал либеральный публицист Ф.П. Еленин). Его письма-очерки «В захолустье и в столице» стали появляться в журнале «Отечественные записки» в 1867 году, а в 1870-м вышли отдельной книгой. Хотя в них содержалось немало интересных наблюдений, сама позиция автора, либерала, сторонника перехода России на капиталистический путь развития по примеру стран Западной Европы, популярностью в русском обществе того времени не пользовалась, а потому книга особого впечатления не произвела.

За четыре года до отмены крепостного права большим успехом пользовались рассказы Николая Успенского (не путать его с двоюродным братом Глебом Успенским), посвящённые изображению дореформенной деревни и отражавшие радикальные демократические настроения писателя, его идейную близость к революционно-демократической интеллигенции. Показывая в этих рассказах забитость, бесправие и неразвитость крестьянской среды, писатель выступал против крепостного строя и либерализма. Именно революционно-демократическая критика увидела в этих рассказах их глубоко реалистический характер. Они якобы раскрывали истинное положение крестьянства и показывали глубокое сочувствие писателя народу. Чернышевский даже посвятил Успенскому статью «Не начало ли перемены?», в которой приветствовал нового автора, сумевшего «глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить… коренную причину её тяжелого хода».

Чернышевский – глубокий мыслитель, оказавший громадное влияние на русское общество тех лет, в том числе и на Энгельгардта, о чём ниже будет подробный разговор. Но что он мог знать в то время о крестьянстве?

Горожанин от рождения, сын разносторонне образованного и глубоко религиозного саратовского протоиерея, с детства отданный под водительство гувернёра-француза, до 14 лет получавший домашнее образование под руководством отца и двоюродной сестры, затем три года проучившийся в духовной семинарии, где за свою начитанность был прозван «библиофагом» («пожирателем книг»), в 18 лет поступил в Петербургский университет, который окончил в 1850 году, в возрасте 22 лет, и получил назначение в Саратовскую гимназию. Но через два года он женился на Ольге Сократовне Васильевой, о которой тоже будет сказано ниже, и вместе с женой переехал в Петербург. Там он стал преподавателем кадетского корпуса, но скоро был вынужден подать в отставку. И началась его литературная деятельность, в основном в «Современнике», совсем не оставлявшая ему свободного времени, ибо, не состоя на государственной службе, он должен был содержать семью на скромные гонорары от своих статей и переводов с иностранных языков. Так что о жизни крестьян он и мог узнать из литературных произведений типа рассказов Н.Успенского, который, кстати сказать, довольно скоро пополнил ряды «забытых писателей». А что такое знание крестьянской жизни по литературе, это хорошо показал Энгельгардт, тоже до переезда в деревню черпавший свои познания на этот счёт из книг, газет и журналов. Это было книжное знание, не имевшее ничего общего с действительностью.

Наиболее выдающимся рассказом Н.Успенского считали «Обоз», особо отмечая знание автором языка крестьянина. Вот несколько сокращённый его фрагмент.

Мужики, едущие с обозом в Москву, остановились на ночёвку, а утром рассчитываются с хозяином:

«– Ты сколько смени положил? – простуженным голосом спросил хозяина извозчик.

– Тридцать копеек.

– Ты копейку должен уступить для меня… Я тебе после сослужу за это… ей-богу.

– С тебя приходится, Егор, сорок две… две за хлеб да сорок… сорок две… ещё давай гривенник… За тобой ничего не останется.

…Однако мужики поняли, что всё-таки надо и следить за расчётом, и. снова приняли мрачный вид, напрягая все свое внимание на вычисления…

– Хозяин, ты что за овёс кладешь?

– Тридцать серебром.

– Вы так считайте: положим щи да квас – сколько составляют? восемь серебра…

– Ну, начинай, Кондратий: щи да квас…

– А там овёс пойдет…

– Овёс после… ты ассигнацию-то вынь: по ней будем смотреть…

– Не сбивай!.. Э!.. вот тебе и работа вся: с одного конца счёл, с другого забыл.

Через час, после нескольких вразумлений мужикам, хозяин, придерживая одной рукой деньги, другой счеты, вышел вон из избы…

– По скольку же он клал за овёс?

– А кто его знает…

Ребята, будет вам спорить; пустим всё на власть божью!

– Да, нынче так пустим, завтра пустим, этак до Москвы десять раз умрёшь с голоду!..

– Ивлий! не знаешь ли: пять да восемь – сколько?

– Пять да восемь… восемь… А ты вот что, малый, сделай, поди острыгай лучиночку и наделай клепышков, знаешь…

Наконец мужики бросили все расчёты и, перекрестившись, съехали со двора…

Верстах в пяти от станции, на горе, один мужик крикнул:

– Эй, Егор!.. А ведь я сейчас дознал, что хозяин-то меня обсчитал.

– И меня, парень, тоже.

И начался продолжительный спор».

Даже я, живущий на полтораста лет позже, чувствую, насколько надумана эта ситуация и сколь далёк язык писателя от языка настоящего крестьянина. (К этому рассказу я вернусь в конце данной главы.)

В начале 1860-х годов в журнале «Современник» печатались «Письма из Осташкова» Василия Слепцова, сторонника Чернышевского. Он пытался устроить «коммуну» и сочувствовал идее женского равноправия. Город Осташков многим современным россиянам известен как конечный пункт железной дороги, откуда открывается путь к красотам озера Селигер, в 1960-е годы – любимого места отдыхающих и туристов. За сто лет до этого Осташков имел хорошую репутацию, поскольку выделялся из числа российских городов того же класса своим благоустройством, в нём были каменные мостовые, газовое освещение, пожарная команда, музыкальный оркестр, библиотека… Хотя письма Слепцова – об уездном городе, но там немного говорится о крестьянах и помещиках ближайших деревень. Всё бы хорошо, но Слепцов был, как признают даже и благожелательно относящиеся к нему критики, писателем крайне тенденциозным. Он приехал в город как «нигилист», чтобы всё «обличить» и «осмеять» (даже и тон его писем, с претензией на красивость, неизменно язвительный). Поэтому и серьёзно говорить о познавательной ценности его суждений о деревне, на мой взгляд, не приходится. Вот, в доказательство, фрагмент разговора барина с мужиками, которые пришли к нему с просьбой о выделении им земли получше:

«Барин смягчился совсем и даже стал шутить.

– Нет, постойте. Я вам сейчас велю водки дать. Эй! Кто там? Подать водки моим мужикам по рюмке. Вот видите, – продолжал он из другой комнаты, – я зла не помню. Бог с вами. Я вам все прощаю. Я за вас хлопочу, а вы что? Вы моим лошадям овса пожалели. Бесстыжие ваши глаза! А? Не стыдно? А? Мошенники! Мошенники! А? И не стыдно? А? Овса пожалели!

Мужики молчали.

– Антон! И не стыдно тебе? Богатый мужик. Меры овса пожалел. А?

– Виноват, Лександра Васильич, – растроганным голосом отвечал мужик.

– А ведь я вас люблю. Ведь я вам отец. А? Не чувствуете? Ну, чёрт с вами! Пейте, подлецы, за мое здоровье, – заключил помещик и ушел в другую комнату».

И вдруг в 1872 году в журнале «Отечественные записки» появилось первое письмо Александра Николаевича Энгельгардта «Из деревни». (Всего вышло 12 писем, вскоре 11 из них вышли отдельным изданием.) Специфика «Писем» Энгельгардта – в том, что это как бы повесть о путях становления хозяйства, которое помещик застал совершенно разорённым, к процветанию – образцу для всей земледельческой России.

Но это – и серия высокохудожественных бытовых очерков. И то, и другое лишь послужили автору основой для страстной и исполненной патриотизма публицистики. Наконец, там были и элементы фантастики и сатиры, и прогноз развития России, который вполне сбылся, но совсем не в той форме, какая виделась автору. И всё это написано прекрасным русским языком. Если труды других радетелей крестьянства, наприиер, выдающегося экономиста и публициста Юлия Жуковского, глубокие по содержанию, читать не просто, рядовому читателю для их понимания подчас приходится прибегать к словарям, то книга Энгельгардта не просто доступна каждому грамотному русскому человеку, но и занимательна, и построена так, что, начав читать её, трудно остановиться. А главное – в ней наряду со злобой дня поднимаются фундаментальные вопросы человеческого бытия. Вследствие этого она не только служит памятником своего времени, но имеет и непреходящее историческое значение.

В письмах «Из деревни» впервые появились не выдуманные сочинителем пейзане, а подлинные крестьяне со всеми их заботами, радостями и печалями, с их бытом и миросозерцанием. Вот лишь несколько беглых черт.

Авдотья, жена старосты Ивана, хозяйка в доме Энгельгардта. Она и стряпуха, и прачка, и доярка. Входит Иван, докладывает, что отелилась бурая белобокая корова, между ним и помещиком происходит заинтересованный хозяйственный разговор.

«– Почему и богатые не платят оброк?

– Известно, что говорят: коли платить, так всем платить поровну, что следует…»

А вот – «старуха», которая «лечит скот чистым воздухом, солнечным светом, подходящим кормом» – и у неё всякая заболевшая тварь быстро выздоравливает.

Вечером барину докладывают, что Василий избил Ефёрову жену Хворосью – «за Петра». Василий жил с женой Ефёра, за что поил мужа водкой. Это ничего, это дело мужа. Но Хворосья прихватила Петра – мужика из соседней деревни – это уже непорядок… Мир присудил: Василий заплатит Ефёру десять рублей и поставит ему работницу на то время, пока Хворосья (избитая до полусмерти) оправится. Ну, и миру должен поставить полведра водки (которую тут же и выпили).

Согласитесь, такое не выдумать. Письмо Энгельгардта читали все, всех оно взволновало. Одни с ним соглашались, другие нет, но все с нетерпением ждали следующего письма. И всех интересовал вопрос: кто же такой этот Энгельгардт? Некоторые вспоминали, что был в Петербурге такой профессор химии, но уже с год о нём ничего не слышно. Но если это профессор, то почему он не читает лекции в столице, а пишет из какой-то забытой Богом деревеньки, которой нет ни на одной карте и от которой тысячу вёрст скачи – до Питера не доскачешь? Может быть, это вообще мистификация? Сидит какой-нибудь переехавший в столицу помещик и описывает то, что происходило в его имении?

А ждать второго письма пришлось долго. Письма Энгельгардта появлялись в журнале один раз в год. Другого автора при таких перерывах в письмах за год читатели уже забыли бы. Но каждое письмо Энгельгардта было встречено как глоток воды страдающему от жажды. И чтение очередной книжки (номера, по-современному) журнала, в которой появлялось новое письмо, по воспоминаниям современников, начинали именно с него.

Забегая несколько вперёд, отмечу, что именно рассказ Н. Успенского «Обоз» Энгельгардт назвал поклёпом на крестьян, которые, будучи неграмотными, считать умели очень хорошо. Вот его замечание об этом эпизоде:

«Что касается уменья считать, производить самые скрупулёзные расчёты, то на это крестьяне мастера первой руки. Чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть, как крестьяне делят землю рассчитываются, возвратясь из извоза. Конечно, вы тут ничего не поймёте, если вам не известен метод счёта, вы услышите только крик, брань и подумаете: как они бестолковы, ну точно, как в рассказе Н. Успенского «Обоз»! У. схватил только внешнюю сторону, но его рассказ грешит тем, что читатель, незнакомый с народом, выносит впечатление о совершенной бестолковости, глупости изображённых в рассказе мужиков-извозчиков. Но подождите конца, посмотрите, как сделан расчёт, и вы увидите, к какому результату привели эти бестолковые крики и споры, – земля окажется разделённою так верно, что и землемер лучше не разделит.

Какая разница в этом отношении между рассказами Тургенева и Успенского, рисующими русского крестьянина! Внешняя сторона у Успенского вернее, чем у Тургенева, и, попав в среду крестьян, вы в первый момент подумаете, что картина Успенского есть действительность, «голая правда», а картина Тургенева – подкрашенный, наряженный вымысел. Но подождите, и через несколько времени вы убедитесь, что певцы Тургенева есть, а извозчиков Успенского нет. В деревне вы услышите этих «Певцов» в песне косцов, возвращающихся с покоса, и в безобразном трепаке подгулявшей нары, возвращающейся с ярмарки, и в хоре калик перехожих, поющих о «блудном сыне», но «Обоза» вы нигде не увидите и не услышите… Успенский выставил нам русского простолюдина простофилей. Но это-то, я думаю, и неверно… Ум-то (у крестьянина) есть, только знаний нет, и круг приложения ума очень тесен, а дайте-ка ему простор!..»