Кольца Сатурна. Английское паломничество

Я есмь начало и конец и наступаю повсеместно.

Потом он превращается в большой дуб, в свинью, в жареную колбасу, в крестьянское дерьмо, в клеверный луг, в белый цветок, в тутовое дерево и в шелковый ковер. Для Симплиция в этом постоянном процессе пожирания и пожираемости нет ничего постоянного, как и для Томаса Брауна. На каждой новой форме уже лежит тень разрушения. Дело в том, что история каждого существа, история любой общности и история всего света движутся не по красивой дуге, взмывающей ввысь, но по некой орбите, которая, достигнув меридиана, ведет вниз, во тьму. Сама наука об исчезновении в кромешной тьме для Брауна неразрывно связана с верой, что в день воскресения мертвых, как в театре, завершатся последние вращения по орбите, преображения, революции и все актеры еще раз выйдут на сцену «to complete and make up the catastrophe of this great piece»[6]. Врач, который видит, как в телах прорастают и беснуются болезни, постигает смертность лучше, чем цветение жизни. Ему кажется чудом уже то, что мы держимся хотя бы один-единственный день. Против опиума стремительно уходящего времени еще не выросло лечебное зелье, пишет он. Зимнее солнце показывает, как быстро свет угасает в пепле, как быстро обнимает нас ночь. С каждым часом счет возрастает. Стареет даже само время. Пирамиды, триумфальные арки и обелиски – это колонны из тающего льда. Даже те, что нашли свое место среди небесных созвездий, не могут держаться вечно. Нимрод исчез в Орионе, Осирис – в Сириусе. Самые великие роды едва ли пережили три поколения. Поставить свое имя на каком-то творении еще не значит гарантировать право на воспоминание о себе. Что, если как раз лучшие из людей исчезли без следа? Кто знает… Семя мака всходит повсюду, и, когда в один прекрасный летний день на нас неожиданно, как снег на голову, сваливается беда, мы желаем себе хотя бы забвения. По таким кругам движется мысль Брауна, и всего настойчивее она, вероятно, высказана в трактате 1658 года «Гидриотафия, или Погребение в урнах». Браун включается в полемику о сосудах с прахом, найденных как раз тогда в месте паломничества – поле под Уолсингемом в Норфолке. Опираясь на самые различные исторические и естественно-исторические источники, он рассуждает здесь о церемониях, с которыми мы сталкиваемся, когда кто-то из нас собирается в свой последний путь. Он начинает с нескольких замечаний о кладбищах журавлей и слонов, о погребальных камерах муравьев и траурных полетах пчел, провожающих своих мертвых из улья, затем описывает похоронные ритуалы многих народов вплоть до пункта, где христианская религия погребает грешное тело как целое, категорически избегая сожжения трупа. Браун убежден, что дохристианская, почти универсальная практика кремации не может быть объяснена (как это часто бывает) неведением язычников о предстоящей потусторонней жизни, о чем молчаливо свидетельствуют ели, тисы, кипарисы, кедры и другие вечнозеленые деревья, из ветвей которых в знак вечной надежды складывались погребальные костры. Впрочем, говорит Браун, вопреки общему мнению, сжечь человека нетрудно. Для Помпея хватило старого челнока, а королю Кастилии удалось почти без дров зажечь высокое, видное издалека пламя из некоторого числа сарацин. Более того, добавляет Браун, если вязанки дров, нагруженной на Исаака, действительно хватило бы для всесожжения, для холокоста, то каждый из нас мог бы нести на плечах собственный погребальный костер. Рассуждение снова и снова возвращается к тому, что фактически обнаружилось на месте раскопок в поле под Уолсингемом. Поразительно, говорит Браун, как долго пролежали на глубине двух футов под землей тонкостенные глиняные сосуды. Их обошли лемеха плугов; их не повредили войны, в то время как большие дома, и дворцы, и уходящие в облака башни рушились и рассыпались в прах. Сохранившиеся в урнах останки: пепел, разрозненные зубы, фрагменты скелетов, обвитые, как венком, бледными корнями собачьей травы, – а также монеты, предназначенные в уплату Харону, были тщательно изучены. Браун скрупулезно перечисляет предметы, о которых ему было известно, что их погребали вместе с пеплом как оружие и украшение покойников. В составленном им каталоге встречаются самые разные редкости: нож, которым обреза́ли Иисуса Навина; кольцо возлюбленной Проперция; цикады и ящерицы из агата; рой золотых пчел; синие опалы; серебряные пряжки и застежки; гребни, щипцы и булавки из железа и рога, губная гармоника из латуни, звучавшая в последний раз при переправе через черную воду Леты. Но удивительнее всего находка в римской урне из коллекции кардинала Фарнезе – совершенно неповрежденный бокал, такой светлый, словно его только что изготовили в мастерской стеклодува. Эти и подобные вещи, пощаженные временем, становятся, по мнению Брауна, символами неразрушимости человеческой души, о которой говорится в Писании и в которой может усомниться врачеватель тела, даже если он тверд в своей христианской вере. И поскольку самый тяжкий камень меланхолии – это страх перед бесперспективным концом нашей природы, Браун ищет среди вещей, избежавших уничтожения, следы таинственной способности к трансмиграции, которую он так дотошно изучал на гусеницах и мотыльках. Пурпурный клочок шелка из урны Патрокла, что он означает?

II

В пасмурный августовский день 1992 года я ехал к побережью на старой, заляпанной до самых оконных стекол сажей и машинным маслом дизельной автомотрисе, которая тогда курсировала между Нориджем и Лоустофтом. Несколько моих спутников сидели в полутьме на потрепанных лиловых сиденьях; все они ехали лицом по направлению движения, как можно дальше отодвинувшись друг от друга, и хранили такое молчание, словно никогда в жизни не произнесли ни единого слова. Большую часть времени маршрутный вагон трясло, он двигался на холостом ходу, потому что дорога к морю почти всегда идет немного под гору. Лишь изредка, когда дизель внезапно включался, сотрясая весь кузов, слышался скрежет шестеренок, и мы под равномерный стук мотора, минуя задние дворы, огороды, свалки и склады, катили дальше, пересекая пустошь перед восточным пригородом Лоустофта. Дорога на Лоустофт идет через Бранделл, Бранделл-Гарденс, Бакенгем и Кантли, где в конце какой-то просеки в чистом поле, как пароход у волнолома, стоит завод по переработке сахарной свеклы, с дымящейся трубой. Там дорога делает поворот, следует по течению реки Яр в Ридеме, пересекает воду и, описав широкую дугу, ведет на плато, простирающееся к югу до самого берега моря. Ничто здесь не привлекает взгляда, разве что одинокий дом полевого сторожа, трава, заросли камыша, несколько поникших ветел и (как напоминание о погибшей цивилизации) груды трухлявых кирпичей – остатки бесчисленных ветряных насосов и мельниц, чьи белые крылья когда-то вращались над лугами Халвергейта и по всему побережью.

После Первой мировой войны, лет через десять, они были остановлены одна за другой. Мы уже даже не помним, сказал мне один знакомый, чье детство пришлось на время ветряных мельниц, что каждая мельница в этом пейзаже была как искорка в глазах написанного маслом портрета. Когда эти искорки угасли, вместе с ними в какой-то степени угасла и вся местность. Иногда, глядя на пейзаж, я думаю, что все здесь уже мертво. После Ридема мы сделали остановки в Хаддискоу и Херрингфлите, двух небольших поселках, где не было ничего достопримечательного. На следующей остановке у сельского замка Сомерлейтон я вышел из автомотрисы. Она рванула с места и исчезла за поворотом, утащив за собой кривоватую черную полосу дыма. Вокзала здесь не было, только открытая станция: пустой перрон, по левую сторону как бы бесконечная пустошь, по правую сторону, за низкой кирпичной стеной, кусты и деревья парка. Нигде ни души, дорогу спросить не у кого. Раньше, думал я, надевая рюкзак и шагая по деревянному мостику через железнодорожный путь, все было иначе, ведь то, что требовалось владельцу такого замка, как Сомерлейтон, для поддержания своего социального статуса (увы, никогда полностью не гарантированного), приходилось привозить издалека. На этой станции останавливался паровоз оливкового цвета, и из его товарных вагонов выгружались всевозможные предметы обстановки. Чего только тут не было! Новое пианино, занавеси и портьеры, итальянская кафельная плитка и оборудование для ванных комнат, паровые котлы и водопроводные трубы для оранжерей, товары для сада и огорода, целые ящики рейнвейна и бордо, газонокосилки, и большие коробки с дамскими лифами на китовом усе, и кринолины из Лондона. А теперь ничего и никого, ни начальника вокзала в блестящей фуражке, ни носильщиков, ни кучеров, ни пассажиров с громоздким багажом, ни охотничьих компаний, ни господ в неизменном твиде, ни дам в элегантных дорожных костюмах. Одна секунда, часто думаю я, одна секунда ужаса, и целая эпоха исчезает навсегда. Нынче Сомерлейтон, как и большинство замков сельского дворянства в летние месяцы, открыт для посещений платежеспособной публики. Но эти люди не пользуются дизельными автомотрисами, они въезжают в главные ворота замка на личном автомобиле. Весь туристический бизнес, естественно, ориентирован на них. А тот, кто прибывает на станцию, как я, вынужден для начала обойти кругом все имение или перелезть через стену. Вот и мне пришлось, как садовому вору, продираться сквозь чащу парка. По выходе из парка меня ожидал как бы наглядный урок истории, которая иногда с некоторой самоиронией сама себя повторяет. Я увидел, что через поля проложена миниатюрная железная дорога, по ней движется паровозик, а в нем сидят человечки, похожие на переодетых собак или морских львов в цирке. На переднем сиденье, с сумкой через плечо, в роли кондуктора, машиниста и дрессировщика зверей в одном лице восседал теперешний лорд Сомерлейтон, шталмейстер ее величества королевы.

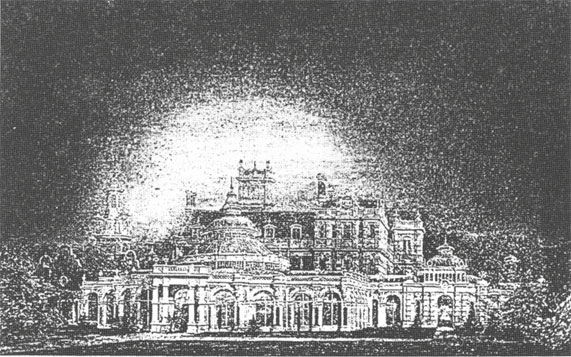

Поместье Сомерлейтон, в эпоху высокого Средневековья принадлежавшее Фицозбертам и Джернеганам, не раз переходило из рук в руки, иногда в результате женитьбы владельца, иногда по наследству. От Джернеганов оно перешло к Уэнтуортам, от Уэнтуортов к Гарни, от Гарни к Алленам, а от Алленов к Ангуишам, чья линия угасла в 1843 году. В том же году лорд Сидни Годольфин Озборн, потомок захиревшего рода, не пожелавший вступить в наследство, продал всю недвижимость некоему сэру Мортону Пито. Пито, поднявшийся из самых низов, начинал как подручный и помощник каменщика, а к тридцати годам, когда приобрел Сомерлейтон, он уже вскарабкался по социальной лестнице настолько высоко, что его причисляли к самым влиятельным предпринимателям и спекулянтам своего времени. Реализуя престижные проекты в Лондоне, такие как сооружение Хангерфордского рынка, Реформ-клуба, колонны Нельсона и нескольких театров в Уэст-Энде, он задавал совершенно новые масштабы бизнеса. Помимо этого, участие в финансировании сети железных дорог в Канаде, Австралии, Африке, Аргентине, России и Норвегии позволило ему в кратчайшие сроки нажить воистину огромное состояние. Теперь ему предстояло увенчать свое восхождение в высшие сферы общества сооружением сельской резиденции, которая должна была затмить все прежние образцы комфортом и экстравагантностью. И Мортон Пито действительно осуществил свою мечту – за несколько лет он воздвиг на месте снесенного старого помещичьего дома княжеский дворец в так называемом англо-итальянском стиле и полностью обставил его. Уже в 1852 году в «Иллюстрейтед Лондон ньюс» и других задающих тон журналах появились пространные отчеты о недавно возведенном Сомерлейтоне. Особую славу замка составляла незаметность переходов между интерьером и внешним миром. Посетители затруднялись сказать, где кончалось созданное природой и начиналось произведенное искусством. Салоны сменялись зимними садами, просторные фойе, полные света и воздуха, – верандами. Коридоры переходили в заросшие папоротником гроты с круглосуточно плещущими фонтанами, тенистые аллеи пересекались под куполом фантастической мечети. Опускающиеся рамы открывали вид из окна, и внутри помещения на зеркальных стенах появлялся пейзаж. Пальмовые оранжереи и просто оранжереи, газон, неотличимый от зеленого бархатного покрывала, обивка бильярдных столов, букеты в комнатах утреннего и послеполуденного отдыха и в вазах из майолики на террасе, райские птицы и золотые фазаны на шелковых обоях, щеглы в вольерах и соловьи в саду, орнаменты ковров и цветочные клумбы, окруженные живыми изгородями, – все это сменялось и переливалось, создавая иллюзию полной гармонии между естественным ростом и фабрикацией. Самым же чудесным, говорится в одном из описаний, был вид замка в летнюю ночь, когда начинали сиять и искриться изнутри несравненные оранжереи, установленные на чугунных колоннах и казавшиеся невесомыми благодаря филигранной форме. Бесчисленные газовые лампы, чье белое пламя с тихим шорохом поглощало ядовитый газ, излучали (благодаря своим серебряным отражателям) невообразимо яркий свет, как бы пульсируя в такт жизни на земле. Сам Кольридж в опиумной дремоте не смог бы нарисовать более волшебную сцену для своего монгольского Кубла Хана. А теперь представьте себе, продолжает репортер, что однажды во время вечернего приема вы вместе с близкой вам особой поднялись на колокольню Сомерлейтона, стоите на самой верхней галерее, и вас задевает крыло бесшумно пролетающей мимо ночной птицы! Легкий бриз доносит снизу одуряющий аромат липовой аллеи, под вами крутой каскад синих черепичных крыш, а в белоснежном сиянии стеклянных оранжерей отражаются черные поверхности газона. Дальше в парке угадываются тени ливанских кедров; в оленьем саду, открыв один глаз, спят пугливые лани, а по ту сторону внешней ограды до самого горизонта простирается равнина и хлопают крылья ветряных мельниц.

На нынешнего посетителя Сомерлейтон больше не производит впечатления сказочного восточного дворца. Стеклянные галереи и пальмовая оранжерея, чей высокий купол некогда освещал ночи, сгорели уже в 1913 году от взрыва газа, а потом были снесены. Слуги, приводившие все в порядок и державшие все в исправности, дворецкие, кучера, шоферы, садовники, поварихи, портнихи и горничные, давно уволены. Анфилады комнат кажутся нежилыми и пыльными. Бархатные портьеры и бордовые гардины выцвели, мягкая мебель протерлась, лестничные площадки и коридоры, по которым вас ведет смотритель, заставлены ненужным, вышедшим из употребления хламом. В дорожном сундуке из камфарного дерева (с ним прежний владелец дома когда-то ездил в Нигерию или Сингапур) лежат крокетные молотки и деревянные шары, клюшки для гольфа, бильярдные кии и теннисные ракетки, такие маленькие, словно они предназначались для детей или ссохлись от времени. По стенам развешаны медные котлы, ночные вазы, гусарские сабли, африканские маски, копья, охотничьи трофеи из Африки, раскрашенные гравюры времен Бурской войны – «Battle of Pieters Hill and Relief of Ladysmith: A Birds-Eye view from an Observation Balloon»[7] – и несколько фамильных портретов, написанных, вероятно, между 1920 и 1960 годами каким-то художником, имевшим отношение к модернизму. Лица на портретах приобрели гипсовый оттенок и подернулись жуткими багряными и фиолетовыми пятнами. В вестибюле стоит трехметровое чучело белого медведя. Стоит и смотрит на вас из своей желтоватой, траченной молью шкуры, словно согбенное скорбью привидение. Бродя по открытым для посетителей помещениям Сомерлейтона, вы подчас и впрямь не совсем понимаете, где очутились: то ли в помещичьем доме в Суффолке, то ли в каком-то отдаленном почти необитаемом месте на берегу Северного моря или в сердце Черного континента. Затруднительно даже сказать, в каком вы оказались десятилетии или столетии, ведь здесь скопилось и продолжает соседствовать столько эпох. Когда я в тот августовский день с небольшой группой экскурсантов странствовал по Сомерлейтон-холлу, мне все время приходил на ум ломбард или пункт приема утильсырья. Но как раз избыточность этого имущества, этих накопленных поколениями вещей, этих сплошных, в конечном счете, нелепостей, их обреченность, готовность к распродаже с молотка вызывали у меня сострадание. Каким отталкивающим, подумал я, показался бы мне Сомерлейтон во времена крупного предпринимателя и депутата парламента Мортона Пито, когда весь замок, от подвала до чердака, от столовых сервизов до отхожих мест, вплоть до самой крошечной мелочи, был новеньким, с иголочки, продуман и выполнен с самым безупречным вкусом. И каким красивым кажется мне этот дом сегодня, хотя он стоит на краю гибели, тихо и незаметно приближаясь к разорению. Но когда я, обойдя дом, снова вышел на воздух, меня ждала мрачная картина. В одном из вольеров (большинство из них было открыто) я заметил одинокую китайскую перепелку, явно в состоянии беспамятства. Она бегала туда-сюда вдоль правой решетки своей клетки и каждый раз, поворачивая в другую сторону, трясла головой, словно не понимая, почему оказалась в таком безвыходном положении.

В отличие от постепенно деградирующего дома окружающие его зеленые насаждения в наши дни, через сто лет после блистательной эпохи Сомерлейтона, достигли пика своей эволюции. Правда, рабатки и клумбы прежде были более красочными и ухоженными, зато деревья, посаженные Мортоном Пито, заполонили теперь все воздушное пространство над садом, кедры, уже тогда восхищавшие посетителей, раскинули ветви над площадью почти в четверть моргена, являя собой целые самостоятельные миры. Рядом росли секвойи высотой более шестидесяти метров и редкостные сикоморы, чьи нижние ветви опустились на газон и вросли в землю там, где ее коснулись, чтобы снова устремиться ввысь, полностью замкнув круг. Легко было себе представить, что здешние платаны разбегутся по местности, как концентрические круги по воде, а когда займут всю округу, постепенно ослабеют, скукожатся и сгниют изнутри. Некоторые из белоствольных деревьев нависали над парком, подобно облакам. Другие отличались глубокой, непроницаемой зеленью листвы. Их кроны возвышались друг над другом в форме террас, и, если немного прищуриться и напрячь зрение, могло показаться, что вы любуетесь горным хребтом, покрытым огромными лесами. Но самым густым и зеленым оказался лабиринт тисов в центре этого таинственного пейзажа. Просветы между живыми изгородями вели в тупики, и я так основательно заблудился, что выбрался из лабиринта только тогда, когда догадался оставлять каблуком сапога черту на белом песке перед каждым поворотом. Позже, в одной из теплиц, пристроенных к кирпичным стенам огорода, я разговорился с Уильямом Хейзелом, садовником, который сегодня ухаживает за парком Сомерлейтона с помощью необученных подсобных рабочих. Узнав, откуда я родом, он начал мне рассказывать, что в старших классах школы и в последующие годы, будучи учеником садовника, он очень интересовался воздушной войной, которая после 1940 года велась против Германии с шестидесяти семи аэродромов Восточной Англии. Люди не представляют себе масштабов этой операции, говорил Хейзел. Один только Восьмой воздушный флот за тысячу и девять дней войны использовал миллиард галлонов бензина, сбросил семьсот тридцать две тысячи тонн бомб, потерял почти девять тысяч самолетов и пятьдесят тысяч человек. Каждый вечер над Сомерлейтоном пролетали эскадры бомбардировщиков; каждую ночь, засыпая, я представлял себе, как рушатся в пламени немецкие города, как огненные бури грохочут в небе и как копошатся среди развалин оставшиеся в живых люди. Однажды лорд Сомерлейтон, рассказывал Хейзел, заглянул ко мне сюда, в эту теплицу. Я как раз обрезал виноградные лозы, а он от нечего делать мне помогал. Лорд завел разговор о стратегии ковровых бомбардировок, практикуемой союзниками, а потом принес большую карту Германии, где все названия, о которых сообщалось по радио в последних известиях, были напечатаны странным шрифтом. И тут же рядом имелись символические изображения населенных пунктов. Большее или меньшее число фронтонов, зубцов и башен соответствовало числу жителей, а в случае крупных городов изображались еще и достопримечательности, например Кёльнский собор, старая ратуша во Франкфурте, статуя Роланда в Бремене. Эти картинки величиной с почтовую марку напоминали рыцарские замки, я и в самом деле представлял себе тогда Германский рейх как какую-то средневековую, невероятно загадочную страну. Я снова и снова изучал по своей карте разные области Германии от польской границы до Рейна, от зеленых равнин Севера до темно-коричневых Альп, кое-где покрытых льдом и снегом. Я по буквам запоминал названия городов, о разрушении которых только что услышал по радио: Брауншвайг и Вюрцбург, Вильгельмсхафен, Швайнфурт, Штутгарт, Пфорцхайм, Дюрен и десятки других. Так я выучил наизусть всю страну, она, можно сказать, прожгла меня, оставила на мне свое клеймо. Во всяком случае, с тех пор я пытаюсь разузнать все, что связано с той воздушной войной. В начале пятидесятых, когда я служил в оккупационных войсках в Люнебурге, я даже немного выучил немецкий. Думал, что смогу прочесть то, что писали сами немцы о бомбардировках и о своей жизни в разрушенных городах. К моему изумлению, мне пришлось вскоре убедиться, что поиск таких сообщений всякий раз оказывался безуспешным. Как будто никто тогда ничего не записал и ни о чем не вспоминал. И даже расспрашивая людей лично, я выносил впечатление, что у них в голове все как бы стерлось. А я еще и сегодня не могу сомкнуть глаз, пока не представлю себе, как эскадры бомбардировщиков «Ланкастер» и «Галифакс», истребителей и так называемых летающих крепостей летят в Германию над серым Северным морем, а на рассвете, рассредоточившись, возвращаются домой. Я был свидетелем, рассказывал Хейзел, сметая срезанные побеги винограда, как в начале 1945 года, незадолго до конца войны, здесь, над Сомерлейтоном, разбились два американских истребителя. Я как раз помогал отцу на колокольне (по сути, это водонапорная башня), где требовалось что-то срочно подремонтировать. Закончив работу, мы поднялись на обзорную площадку, откуда можно было видеть всю береговую полосу. Не успели мы осмотреться, как оба летчика, возвращавшиеся с ночного патрулирования, затеяли, я думаю, просто от скуки dog fight[8] над поместьем Сомерлейтон. Нам были хорошо видны лица летчиков в стеклянных кабинах. Машины с ревом гонялись друг за другом в сияющем весеннем воздухе, пока их несущие плоскости случайно не соприкоснулись концами. «It had seemed like a friendly game, – сказал Хейзел, – and yet now they fell, almost instantly»[9]. Когда они исчезли за белыми тополями и ветлами, что-то во мне напряглось в ожидании удара. Но не было ни пламени, ни языков дыма. Море поглотило их безмолвно. «It was years later that we pulled them out. Big Dick one of them was called and the other Lady Loreley. The two pilots, Flight Officers Russel P. Judd from Versailles/ Kentucky and Louis S. Davies from Athens/Georgia or what bits und bones had remained of them, were buried here in the grounds»[10].

Распрощавшись с Уильямом Хейзелом, я отправился из Сомерлейтона в Лоустофт, и мне понадобилось больше часа, чтобы пройти пешком по проселочной дороге и миновать большое, похожее на укрепленный город здание тюрьмы в Бландестоне, где отбывают наказание примерно двенадцать сотен заключенных. Я добрался до Лоустофта в седьмом часу вечера. На длинных улицах не было ни единой живой души, и чем ближе к центру, тем больше угнетало меня то, что я видел.

Последний раз я приезжал в Лоустофт лет пятнадцать назад с двумя детьми, гулял в июньский день по набережной и вроде бы сохранил воспоминание о немного захолустном, но, впрочем, очень симпатичном городке. Поэтому теперь, войдя в Лоустофт, я не постигал, как можно было так деградировать в столь короткий срок. Разумеется, я знал, что неотвратимый упадок Лоустофта начался с тяжелых экономических кризисов и депрессий тридцатых годов, но примерно в 1975 году, когда из Северного моря выросли буровые вышки, оживились и надежды на поворот к лучшему. Эти надежды, возлагаемые на реальный капитализм в эпоху баронессы Тэтчер, раздувались все больше, пока, наконец, не лопнули, захлебнувшись в биржевой лихорадке. Подобно подземному пожару или беглому огню, убытки пожрали все и вся, судовые верфи и фабрики закрылись одна за другой, и теперь существование Лоустофта оправдывает лишь то, что он является самым восточным населенным пунктом на карте Британских островов. Сегодня на многих улицах города почти каждый второй дом выставлен на продажу; предприниматели, торговцы и частные лица все глубже погрязают в долгах; каждую неделю вешается какой-нибудь безработный или банкрот; безграмотна уже четверть населения, и постоянно растущему обнищанию не видно конца. Хотя все это было мне известно, отчаяние, охватывающее человека в Лоустофте, застало меня врасплох. Одно дело – прочесть в газетах о так называемых unemployment blackspots[11], и совсем другое – брести темным вечером мимо рядов унылых домов с изувеченными фасадами и уродливыми палисадниками. В центре я не нашел ничего, кроме игровых салонов, лотерейных залов, брокерских киосков, видеосалонов, пабов, где из темных дверных проемов несло кислым пивом, магазинов удешевленных товаров и сомнительных заведений типа «постель-и-завтрак» под вывесками «На дне океана», «Морская волна», «Резиденция шотландской королевы», «Альбион» и «Лейла Лоррейн». Трудно было представить себе одиноких туристов и коммивояжеров, которые захотели бы сюда войти. Трудно было, поднимаясь в отель «Виктория» по лестнице, окрашенной синей масляной краской, согласиться с тем, что это и есть тот самый отель на набережной, чье великолепие расписывал мой путеводитель, изданный в начале прошлого века. Я довольно долго торчал в пустом вестибюле и бродил по совершенно заброшенным комнатам, хотя был пик туристического сезона (если речь вообще могла идти о туристическом сезоне в Лоустофте), прежде чем наткнулся на испуганную молодую женщину, которая несколько раз безуспешно пролистала книгу записи постояльцев, после чего вручила мне тяжелый ключ от номера, прицепленный к деревянной груше. Мне бросилось в глаза, что она была одета по моде тридцатых годов и избегала смотреть мне в глаза. Ее взгляд все время был опущен долу или направлен сквозь собеседника, словно меня тут вообще не было. Позже, когда я сидел в большой столовой, где был единственным гостем, та же испуганная особа приняла у меня заказ и вскоре принесла мне рыбу, каковая явно много лет назад была похоронена в холодильнике, так что я с некоторым трудом вонзил зубцы своей вилки в ее панированный панцирь, местами подпаленный. В самом деле, я прилагал такие усилия, дабы проникнуть вовнутрь этого предмета, состоящего, как выяснилось, только из жесткой оболочки, что после этой операции моя тарелка являла собой ужасающее зрелище. Соус тартар, который мне пришлось выдавливать из пластикового тюбика, окрасился в серый цвет крошками подгоревшей булки, а сама рыба или то, что должно было ее представлять, развалилась пополам под зеленым, как трава, горошком и остатками блестящих от жира чипсов. Не помню, сколько времени я просидел в столовой, оклеенной бордовыми обоями, прежде чем заторможенная юная дама (видимо, она одна исполняла всю работу) вынырнула из тени сгустившихся сумерек, чтобы убрать со стола. Может быть, она явилась сразу, как только я отложил в сторону столовый прибор, а может быть, лишь через час. Помню только, что она наклонилась над моей тарелкой и из выреза ее блузки выползли на шею алые пятна. Когда она упорхнула прочь, я встал и подошел к полукруглому панорамному окну. Оттуда открывался вид на морской берег, не темный, но уже не светлый, и все было неподвижно, в воздухе, на земле и на воде. Даже белоснежные валы в бухте и те, казалось, замерли.