Феноменология зла и метафизика свободы

Но о ловушках абстрактного рационализма – позже. А сейчас надо бы перевести дух от рационалистического зазеркалья самозванства.

Прорыв в ничто или мистика сердцаНо ведь в живой жизни все намного проще, без этого рефлексивного морока. Как писал великий философ обыденного В. В. Розанов во втором коробе своих «Опавших листьев»:

«Любить – значит, “не могу без тебя жить”, ”мне тяжело без тебя”, ”везде скучно, где не ты”.

Это внешнее описание, но самое точное.

Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь – воздух. Без нее – нет дыхания, а при ней ”дышится легко”.

Вот и все».

Невменяемые, безумные страсти любви – невменяемое безумие самозванства, мечущегося в пустом, безликом, бесчеловечном (буквально – без людей) man – пола-рода ли, абстрактного сверхчеловека ли – какая, собственно, разница. Нормальная же, человеческая любовь людей тиха и не ничтожит бытие, а крепит его заодно с бытом.

Ну а как же мистика ничто, последнего предела – действительно, морок рефлексивного разума, наваждение, кабинетная профессорская дурь? Или нечто реальное. Если реальное, то значит – созидательно утверждающее.

Б. П. Вышеславцев, например, увидел ничто в самом сердце, понимаемом как сокровенный центр личности, ее сердцевина, даже не ядро, а исходная точка и импульс. Ценность аналитики и философствования Б. П. Вышеславцева в том, что он сопоставляет и стягивает смысловую ткань еврохристианского и восточного понимания конституирующего основания, последнего предела человеческого сознания и личности.

Индийская мистика строится на принципе «Атман есть Брахман», то есть на имманентном тождестве предельного центра человеческой самости с предельным центром божественной самости. «Не то, что я нахожу в себе Бога, соприкасаясь с Богом в глубине своего сердца – а то, что я сам оказываюсь Богом! Сам – конечно, не в смысле эмпирической личности… а в смысле иррационального центра моего Я. Этот мой центр тождествен, совпадает с божественным центром. На этой высоте умозрения человеческое Я совпадает до неразличимости с божественным центром Я». Осознание своего единства с центром бытия, обнаружение в себе Бога живого и сопричастности ему – феноменологическая основа любого религиозного опыта. И не только религиозного. Опубликованная в «Логосе» серия статей В. А. Карпунина, работа С. Жемайтиса убедительно свидетельствуют о фундаментальности точки отсчета самосознания личности, каковой выступает осознание и переживание интимного единства личности и бытия, совпадающих в некоей предельной точке, где Абсолют перетекает в Я и наоборот.

Но тождество типа «Атман есть Брахман» может быть истолковано двояко, с «онтологическим центром тяжести» на первом или втором члене тождества. Либо как растворение высшего человеческого Я в Боге – и тогда нет человека: как капля воды, как крупица соли он без остатка растворен в океане. Есть только Бог-Брахман. Собственно именно такова в индийском духовном опыте пантеистическая система Веданты. Либо мое Я есть высшая и последняя реальность – такова атеистическая система Санкхьи. Другие учения как бы колеблются между этими двумя крайними полюсами. Например, буддизм – в толковании нирваны – либо как атеистического угасания сознания, либо как пантеистическое растворение в абсолютном. Не случайно сам Будда мудро запретил ученикам углубляться в эту проблему.

Но в обоих этих крайностях тождество устанавливается полное: безличное и безразличное. Индийской мистике тождества Я и Абсолюта Б. П. Вышеславцев противопоставлял христианскую мистику – совершенно особую сопричастность сердечной глубины с Богом, основанную на отношениях Богочеловечности и Богосыновства, не на безразличном абстрактном тождестве, а на любви как гармонии противоположностей. «… Сердце в индийской мистике… имеет другое значение: оно означает только внутренний мир, скрытую центральность, сердцевинность атмана по отношению к владельцу, но без всякой эмоциональной, эротической, эстетической окраски, которая неизбежна в христианском сердце, которая преображается в своем пределе не в тождество унисона, а в гармонию напряженно противостоящих и сопряженных струн».

Тождество – устранение другого, в пределе – либо Бога, либо себя. Если в основании любви – тождество, то нет выхода за последние пределы ничто, человек попадает в рассмотренные выше ловушки самозванства. Безличные абстракции рефлексии оставляют человека одного в безвоздушном пространстве, без воздуха, без воздуха любви, без любви. Но ведь возможна и обратная ситуация, когда не любовь – продукт взаиморефлексий любящих-хотящих-быть-любимыми, а наоборот – взаимопознание, познание вообще – как продукт любви. Перефразируя и оборачивая известные слова Леонардо да Винчи можно сказать, что «великое познание есть дитя великой любви». По крайней мере, мои многолетние штудии в логике и методологии науки, включая и герменевтическую философию понимания подтверждают это: нет безлюбого познания, любому познанию предшествует очарование предметом, воздух любви, «мне плохо без тебя»…

Но не возгоняется ли проблема, не решаясь, на уровень выше или, если угодно, не загоняется ли она вглубь – любовь к Богу живому, любовь к Христу, как впрочем и отношения Бога Отца и Бога Сына вновь ставят, сохраняют проблему любви как проблему прорыва ничто, как проблему возможности мистики сердца.

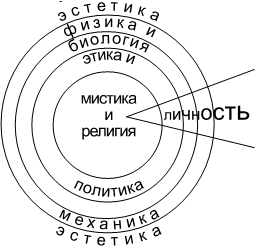

Сердце – суть потаенный, скрытый от других, а значит, и от бытия-под-взглядом, центр личности, из которого отходят радиусы в мир. Можно воспользоваться графическими моделями К. Леонтьева и П. А. Флоренского для иллюстрации этой идеи[4]. Согласно К. Леонтьеву личность есть система различного рода слоев бытия, а Бог – геометрический центр этой системы, абстрактная точка, но не живое, единящее начало (рис. 1).

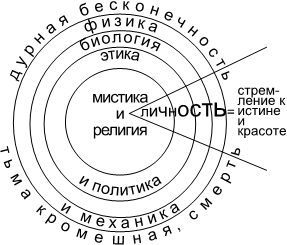

Согласно П. А. Флоренскому (рис. 2) личность при помощи благодати жизненно и органично усваивает все слои бытия: К. Леонтьев завершает, оформляет бытие прекрасным, эстетическим, у П. А. Флоренского «все прекрасно в личности, когда она обращена к Богу, и все безобразно, когда она отвращена от Бога». В сопоставлении и диалоге этих моделей: у К. Леонтьева красота близка геенне, небытию и смерти, у П. А. Флоренского красота – сама жизнь, творчество, реальность, утверждение бытия. Модификация этих моделей будет предложена в последнем разделе книги.

Сердечный центр человека потаен, недоступен для взора другого и – одновременно – есть взор Абсолюта, недреманное око постоянного суда человека во всей его сокровенности. В следующем разделе книги эта сторона феноменологии, а точнее – онтологии человеческого сознания и психики – потребность в полном и справедливом суде – вновь окажется в поле внимания и рассмотрения. Сердце – не только центр религиозного переживания, оно является таковым именно потому, что есть центр совести, высшего – нечеловеческого – суда над человекам. Бессердечный – человек-без-сердца есть одновременно и человек бессовестный, и он же – человек без любви, возможно, хотящий-быть-любимым, но без любви.

Рис. 1

Рис. 2

Поэтому любовь и оказывается выражением глубочайшей сущности человека. Личность определяется тем, что любит и что ненавидит человек. Сердце – орган любви, так как любят не умом или сознанием, любят сердцем. Более того, само познание, как уже говорилось, есть выражение не умом или сознанием, любят сердцем. Более того, само познание, как уже говорилось, есть выражение сопричастности. Рациональное сознание лишь скользит по внешней поверхности, не проникая в сердечную глубину.

В этом плане «восточная» (или «индийская» – оставим на совести Б. П. Вышеславцева эти идентификации, в данном контексте это не так существенно) традиция есть традиция самоутверждения и самопознания как отрешения от жизни, от любви и страдания. В «западной», преимущественно – христианской традиции, – любовь есть источник и залог жизни и бессмертия, есть отрицание смерти и тяга к вечному. Отсюда, при желании, можно вывести «настырность» западного человека, его стремление к своему жизнеутверждению – в том числе и на Востоке. И тут опять возникает тень самозванства. Так что все не так просто – «Восток – самоотрицание, Запад – самоутверждение».

По крайней мере верно, что для индийского самосознания характерны отрешенный Эрос, убегающий от воплощения, стремящийся к развоплощению, по словам Б. П. Вышеславцева, – не к любовной стезе, а к анестезии. Это не тяготение к другому, не путь выхода к нему, а наоборот – замыкание в себе. Правда, тут же возникает вопрос, а где же и что же есть я как я ответственный и я вменяемый – к этому вопросу мы еще подойдем в последней части книги. Пока же можно согласиться с безлюбостью и бессердечностью этой позиции.

Так же, впрочем, и с тем, что феномен самозванства свойствен западному типу сознания, ориентированному на другого, на бытие-под-взглядом, – объяснение этого обстоятельства, похоже, будет найдено в следующем разделе, в котором будут рассматриваться такие феномены этого бытия, как социальные эмоции человека – стыд, гордость, смех, стремление к успеху. Оставим до времени феноменологию, довершим осмысление сердечной онтологии.

По сути дела, сердце – единство знания и любви, логоса и агапе, центр одновременно озаряющий и тяготеющий. Сердце есть то, что не может быть погружено в небытие, в нем утверждается само бытие, это источник исхождения бытия на и в человека. В этой связи можно говорить о мистике сердца как мистике света и добра. Как говорил апостол Петр, «сокровенный сердца человек “есть” нетленный, безмолвный и кроткий дух, драгоценный перед Богом». Сердце – источник света, просвещающего и спасающего человека. Поэтому сердце – именно сердце, а не ум – и источник добра, хочет только добра и не может грешить. Сердце, как истинное Я – безгрешно. Оно – семя, точка, бесконечно малая точка, флюксия абсолютного света и абсолютного добра.

Тема сердца – сквозная тема в русской философии от Г. Сковороды до В. Вышеславцева и от П. Юркевича до Г. Померанца.

Бытие коренится и утверждается в сердце души человеческой. Сердце, а не разум – чувствилище бытия. И вне человеческой души нет бытия.

Но не таится ли ловушка в этой красивой формуле. Впускание небытия в душу – суть атараксия, простое протекание. Если же не впускать небытие в душу, не есть ли это навязывание бытия – почва самозванства? Именно с этим обстоятельством связана западноевропейская метафизика самозванства. Эта традиция коре-нит бытие в человеческом духе и навязывает его окружающему небытию. На этом основана роль христианства, науки, искусства. Сотворить бытие!

Язычество суть спокойное пребывание (протекание) существования в мифе. Что будет после христианской традиции? Новое язычество? Новая архаика? Когда бытие не в душе, а во многих душах? Поступочное представление бытия – как событий, имеющих мотивацию? Интонирование и мотивированное бытие? Но тогда небытия нет.

Получается, что небытие христианина, цивилизованного человека, ученого, художника-авангардиста – это не-Я. И, утверждая свое Я, он, фактически навязывает свое бытие небытию, а объективно – насилует и ничтожит мир. Человек – челнок ткани бытия. В христианско-европейской же традиции заложен вирус ее разрушения. Самозванство – проявление действия этого вируса, а возможно – и сам вирус.

Зло не имеет сердца, оно всегда бессердечно. Зло – тьма, оно и вне света, в крайнем случае – тень, образующаяся в свете добра. Так что же в свете абсолютного добра, исходящего из сердца, реальности жизни, попадая под этот свет добра, отбрасывают тень зла? Такова неизбывная природа зла в жизни живущего человека? Откуда зло и грех, если не из сердца? О том же самом вопрошал и апостол Павел в седьмом послании к Римлянам о грехе, что «уже не я делаю то, но живущий во мне грех»? Источник греха – плоть, материя, тело, не дух, не я? Но где же тогда я? Ведь осознав свое я, свое сердце, я становлюсь ответственным за бытие, полностью лишаюсь алиби в бытии. Поэтому я сам ответствен за собственное зло, за неодухотворенность, непреображенность собственного тела тоже. Поэтому надо согласиться с апостолом Павлом, учившим в том же послании, что источник греха «тот же самый я делаю то: тот же самый я умом служу закону Божию, а плотию закону греха».

Безгрешность богоподобного сердца есть безгрешность изначального божественного творения, безгрешность утверждающегося бытия, безгрешность в сущности, в принципе. Безгрешность и светоносность не могут быть устранены даже у князя тьмы, у Люцифера. Дьявол богоподобен даже тогда, когда является обезьяной Бога. Реальное я может стать демоническим, потерять чувство зла и греха, отпасть от своей изначальной сущности, извратить свою творческую свободу. Падение предполагает высоту, грех и зло – извращение прообраза – добра. Но и во всяком искажении присутствует искаженная норма. Во всякой болезни присутствует испытываемое здоровье.

Сказанное относится и к проблеме самозванства. Тема самозванства и творчества, соотношения в последнем добра и зла – тема специального раздела книги. Самозванство оказывается извращением самоутверждения человеческого бытия, его тенью. Этому поединку с тенью и посвящена книга. А соотношению самозванства и святости – другой ее специальный раздел.

Сердце как воплощенная и сознавшая себя самость всюду присутствует и всюду ответственное подобно земной оси, вокруг него вращается вся жизнь личности. Поэтому оно ответственно и за зло и грех. Согласно евангельским текстам Христа (От Марка – 7, 21, 23; От Матфея – 15, 19) именно из человеческого сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, злоба, лихоимство, непотребство, богохульство, зависть, гордыня, безумство.

Точнее сказать, в человеке есть и свет, и тьма, свет духа и тьма плоти, бытие вечного Абсолюта и преходящее, но виновен и ответствен всегда источник света – чем свет ярче, тем слабее тьма. Один и тот же источник света может быть источником как озарения, так и потемнения. «Источник безгрешности есть как бы источник греха: в человеке есть нечто, что безгрешно, и, однако, оно может быть грешно», – писал Б. П. Вышеславцев. Этот центр – одновременно источник добра и источник зла и вместе с тем он абсолютно ценен, богоподобен. Именно это богоподобие и приводит к извращениям, срывам в самозванство. Потому что имя этого богоподобия – свобода. Человеческая свобода также коренится в сердце. Она центральна и сокровенна, безгрешна и грешна, богоподобна и самозванна.

«Только центральность свободы может объяснить тот странный факт, что именно богоподобие человека делает его виновным, делает его демоническим, ибо без этого божественного свойства не было бы на нем никакой вины; постоянное наличие божественного прообраза не делает человека безгрешным, но, напротив, делает его сугубо грешным… и чем прекраснее божественный прообраз, тем святотатственнее и преступнее искажение… необходимо осознать, что это свойство центрального Я, распутывающее противоречия, свойство свободы – именно оно и является его богоподобием», – писал тот же Б. П. Вышеславцев. Богоподобие означает изначальную способность свободы, сказать да или нет, способность выбора, из которого и сплетается жизнь, свобода разрушать или созидать. «… Свобода двинуть или не двинуть пальцем есть та же самая свобода, как и свобода создать или не создать мир».

Не свобода я не есть Я. Свобода первична и ни к чему не сводима – об этом, кстати, очень подробно писалось мною в книге «Разум, воля, успех. О философии поступка». Свободу можно только показать, но нельзя доказать, обосновать. Она сокровенна и она сама есть последнее основание и первоначало. И никакой любящий не вправе на нее покушаться. И поэтому она так важна – свобода – слово, которое А. Володин в заключение своей нравственной автобиографии пишет на отдельной строчке,

«Потому что это важно.

Свобода

уехать туда, где тебя никто не знает.

От мстительных, зловещих, которые таят.

Но и от любящих, которые проникают в душу, где неладно.

Свобода от энергетических вампиров – полная несовместимость, – которые отнимают годы и годы жизни, которые толкают тебя на необдуманные лихорадочные поступки, за которые потом расплата.

Свобода от всех мнений и оценок и переоценок и скидывания со счета.

Свобода от правых, которым вчера было можно все, и от левых, которым можно почти все сегодня.

Свобода от общества, в котором нельзя жить и быть свободным от него.

Не знал еще, что останусь не свободен от самого себя, глядящего себе в душу»[5].

Прав был Дато в том гостиничном споре. Ну, а теперь – снова о самозванцах.

1.2. Решительные за и до других

Уж если я чего решил,

То выпью обязательно…

Владимир ВысоцкийМенеджмент и принцип Бармалея; Предательства и измены; Приручение: охотники до чужих душ.

Менеджмент и принцип БармалеяДавний кафедральный спор – еще одна история из жизни, сидящая занозой. Точнее даже и не спор, а так – легкая полемика с завкафедрой, обмен репликами. Но с тех пор мы с ним постоянно как бы ведем спор на ту же тему, развивая его, вводя новые краски, аргументы и интонации. Разговор на заседании кафедры шел о том, почему выпускники института культуры всеми правдами и неправдами уклоняются от распределения по окончании института на руководящие должности в сфере культуры. Заседание было открытым, с приглашением практических работников учреждений культуры, органов управления. Разговор, как и полагается, быстро перешел «на личности» – к обсуждению требований к личности потенциального руководителя-менеджера. Завкафедрой развивал любимую его мысль о том, что руководитель должен быть человеком решительным, способным принять решение и организовать его выполнение. С этим трудно было не согласиться. Действительно, управленец решителен по роду службы, в силу самой своей должности. Он поставлен в такую ситуацию, что постоянно должен решать. Собственно, если из управления и менеджмента вышелушить все рутинное и оставить только центрально-главное, самое существенное, то останутся решения: по кадрам, по производству, по сбыту, по финансам, по организационным изменениям и т. д. И на такую решительность действительно не каждый способен.

Вот я и доказывал, что не каждый, а только безнравственный и возможно – непорядочный, но то, что безответственный – точно. Нормальный человек понимает, что принимаемые им решения так или иначе, но скажутся на судьбах других людей, что для достижения целей ему нужно будет других людей – подчиненных и не только – рассматривать в качестве средства. А какой же нормальный человек захочет ходить по головам и трупам – ну это образно и фигурально – по крайней мере – по судьбам и душам? Для того, чтобы стать профессиональным менеджером, особенно в нашей тогдашней советской системе, надо предварительно пройти анестезию души, закрыться для других. В общем-то – стать самозванцем.

Ну и конечно же – безответственным, как это ни парадоксально. Ведь любая система управления создает и систему ответственности. Сверху вниз. Еще в горбачевские времена в аппарате Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов даже была такая должность – ответственный работник, так у них и записывалось в трудовой книжке. Я уж не говорю об обыденном, на слуху: «…и другие ответственные работники…» Куда дальше – тотальная система ответственности. Вышестоящие спрашивают с нижестоящих. А те отвечают. Вышестоящим. За порученный участок работы. Очень даже простой менеджмент. Но такая тотальная ответственность ничего, кроме не менее тотальной безответственности, породить не может. Любой вопрос начинается от печки – не как его решить, а что я скажу вышестоящим. Поэтому, поскольку не ошибается только тот, кто ничего не делает, лучше вопрос не решать вовсе, снять его, запретить ставить. А если уж приходится решать, то лучше не самому, а запастись решением вышестоящих, чтобы в случае чего уйти от ответственности – ведь это было не мое решение, разве я сам бы мог – ни-ни.

Очень мне запомнилась картина такого менеджмента, когда по телевизору показывали заседание Совмина СССР, на котором доискивались до первопричины очередного дефицита, тогда, по-моему, это был мыльный дефицит, когда с прилавков исчезли все моющие средства. На том заседании Председатель Совета Министров Н. И. Рыжков строгим толстым голосом спрашивал отвечающего за мыло «мыльного» министра: «Почему нет мыла?». Тот отвечал: «Потому что нет транспорта, чтобы его вывезти с заводов». Тогда столь же строго спрашивали другого: «Почему не было автотранспорта?». Тот, ответственный за транспорт, убеждал, что не было резины. Не трудно догадаться, что и «резиновый» министр тоже находил ответ на вопрос к нему. И так концы найдены не были. При тотальной ответственности сверху вниз их и не найти. Разве, что обратиться с этим вопросом «в Коминтерн, в Москву».

Кстати, главное отличие советского менеджмента от обычного, нормального, заключалось именно в гиперответственности сверху вниз. Советские руководители, попадая в условия свободной деловой активности, никак не могут привыкнуть к тому, что в их зоне свободы и ответственности – не более 15–20 человек. Он-то привык отвечать за тысячи. На что ему вполне резонно отвечают, что тысячами руководить эффективно невозможно. Но и советский работник привык, что по любому самому мелкому поводу решение могут принять только там, наверху, но никак не здесь.

Благодать ответственности не может нисходить административно сверху. Она может только произрастать из глубины сердца, как осознание своего не-алиби-в-бытии, как ответственность за свою свободу, за свои решения. Но тогда и решения эти должны быть моими. Только в этом случае зона свободы совпадает с зоной ответственности. Я могу быть свободным, а значит и ответственным только при отсутствии всякого диктата сверху, в том числе и административного. Но с этим никак не могут согласиться решительные, привыкшие и желающие, опять же – хотящие решать за других. «Хватит болтать – работать надо!» А работать – значит выполнять решения. Чьи? Конечно же их – решительных.

Ф.-Й. Штраус незадолго до смерти приезжал в Советский Союз, и его спрашивали корреспонденты, не кажется ли ему, что советские люди много говорят, обсуждают пути перестройки, не кажется ли это ему пустопорожней говорильней. «Конечно же, – отвечал Штраус, – вы очень много сейчас говорите, вы удивительно много говорите, вы ужасно много говорите. Но у разговоров и обсуждений есть одно удивительное качество – на каком-то этапе они вдруг начинают превращаться в колбасу и обувь». Имелась в виду необходимость, прежде чем приступить к конкретному делу, осознать свои интересы, с кем ты, куда ты, откуда ты, на кого ты можешь рассчитывать, осознать свою зону свободы, а значит, и ответственности, понять, что и где может зависеть от тебя, где и в чем ты хозяин. Без говорильни, разговоров, проговоров и уточнений позиций никакого дела толком не будет. Толку должно предшествовать толковище.

Но… «прихода хозяина боятся только воры». Воры свободы и ответственности. Им осознание своих интересов и свободы – как нож к горлу. Ведь это их прерогатива – решать. Подобно Бармалею из кинофильма «Айболит-66» они готовы сказать: «Ну, я вас всех сделаю счастливыми! А кто не захочет, того в бараний рог сверну, в порошок сотру и брошу акулам». Шутки шутками, а на воротах Соловецкого лагеря особого назначения висел лозунг: «Через насилие сделаем всех счастливыми». Решительные прекрасно знают, как других, все человечество сделать счастливыми, вопреки воле каждого и человечества в целом. И в достижении этого они деловиты, напористы. Неважно, что для достижения всеобщего благоденствия придется переступить через жизни других людей – им же хуже, если они своего счастья не понимают. Как говорил И. В. Сталин, «есть человек – есть проблемы. Нет человека – нет проблем».

Всякое сомнение, всякое независимое мнение, всякая индивидуальность и самостояние недопустимы и отменяются. Отменяется просто сама личная индивидуальность.

Не бойся тюрьмы,Не бойся сумы,Не бойся глада и хлада.Бойся единственно того,Кто скажет:«Я знаю, как надо», —писал и говорил, не пел, а почему-то именно внятно говорил А. Галич.

Решительным не нужна нравственность и интеллект других – недаром в разгар якобинства противников, сомневающихся и просто «подозрительных» гильотинировали, то есть аккуратно срезали им головы, а сталинские палачи стреляли также в голову – в затылок или в висок. Голова не понимающего свое счастье – лишний орган с точки зрения решительных-за-других.

«Как мы можем совершить революцию без расстрелов?», – вопрошал В. И. Ленин в дни Второго съезда Советов, отменившего смертную казнь. После революции он со товарищи убедительно доказали свою решительность: в голодном феврале 1920 года – «Пусть погибнут тысячи, но страна будет спасена»; в ноябре того же года – «… постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом, например, “на плечах” Балаховича перейти где-либо границу хоть на одну версту и повесить там 100–1 000 чиновников и богачей»; в записке о Польше – «Под видом “зеленых” (мы потом на них и свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 рублей за повешенного»; на VII съезде партии о солдатах революции – «Можно 60 000 уложить, но с точки зрения нашей общей линии можем ли мы давать по 60 000». Сталин, этот «Ленин сегодня», лишь решительно довел эту решительность до решительного конца решения судьбы почти 50 миллионов сограждан. Только нули добавил, но ведь люди и есть для решительных нули, чем их больше – тем больше решительности.