Проклятие семьи Пальмизано

Рафел Надал

Проклятие семьи Пальмизано

© Анна Уржумцева, перевод, 2019

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2019

* * *Анне. Сильвии. Ракел

Пролог. 24 августа 2012 года, полдень

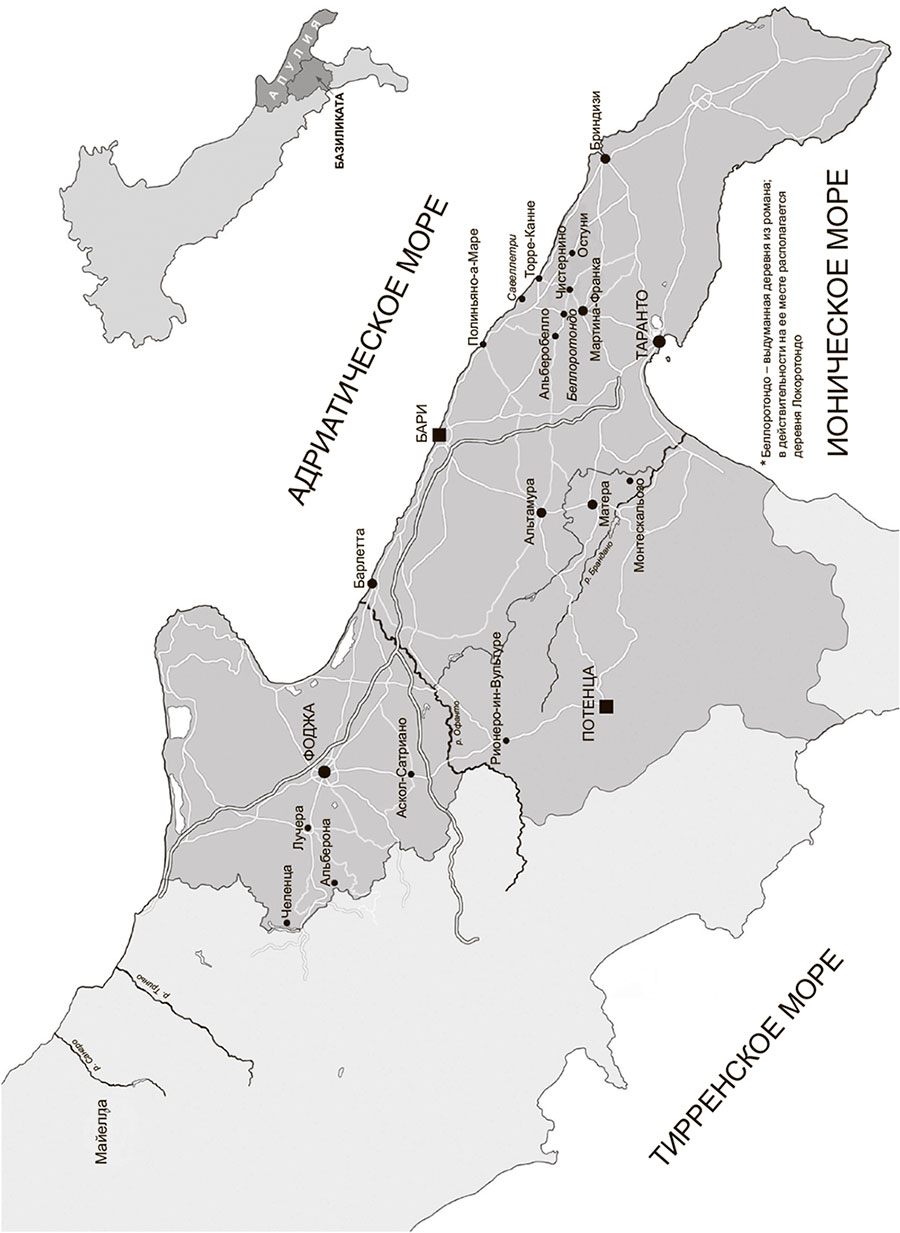

Если бы Господь захотел подать людям знак, что наступает конец света, он наверняка выбрал бы тот удушающе жаркий день в этой дыре на юге Италии. В самом деле, апокалипсис, похоже, уже наступил: в два часа пополудни 24 августа 2012 года, когда мы прибыли в Беллоротондо, столбик термометра почти достиг отметки в тридцать девять градусов и по всему было видно, что он ее преодолеет.

– Я задыхаюсь, – пожаловался я тихонько, чтобы не напрягать голос сверх необходимого; одновременно я мысленно спрашивал себя, какого черта мы ползем под палящим солнцем по этой пустынной деревне, охватившей концентрическими кругами верхушку одного из апулийских холмов.

Анна, моя жена, не ответила. Мы шли как в замедленной съемке, волоча ноги и стараясь беречь остатки сил. Мы поднимались по бесконечной улице под немилосердным солнцем, ища глазами тень, переулок, какую-нибудь площадку под балконом, надеясь уловить дуновение ветерка. Ненадолго останавливаясь перевести дух, мы оттягивали пальцами насквозь пропотевшие, прилипшие к телу футболки, чтобы они подсохли.

Деревня казалась брошенной. С тех пор как мы вышли из машины, из живых существ нам встретились только две собаки, спавшие на старой циновке в тени мусорных баков. Когда мы дошли до конца Корсо Двадцатого Сентября, самой высокой части деревни, электронный термометр добрался до сорока градусов.

Мы чуть было не дезертировали, склонившись перед неизбежностью поражения, когда за углом вдруг обнаружилась площадь, выходящая на склон холма просторной террасой. С нее открывалась великолепная панорама – долина, поросшая виноградниками и оливковыми рощами и спускавшаяся почти к самому Адриатическому морю. Над этим небольшим оазисом раскинулись три рожковых дерева и два каменных дуба. В тени пышных густых крон стояли два монумента, сплошь укрытые венками с ленточками цветов итальянского флага, а рядом две деревянные скамейки с облупившейся краской. На одной из них сидел старик. Он задремал и с трудом дышал – а то и храпел, незаметно для окружающих уснув сном праведника, а может быть, его только что разбил удар: глаза закрыты, голова свесилась набок, рот полуоткрыт. В любом случае, казалось, у него уже недостанет сил встать. У ног старика лежала собака, развалившись так, как только средиземноморские собаки умеют развалиться в летней тени в часы, когда нередки солнечные удары, бедное животное словно доживало свои последние часы. Другая скамейка была свободна, и мы упали на нее без сил.

Сидя на скамейке, мы тоже слегка задремали, оглушенные удушающей жарой и монотонным пением цикад, бездельничавших где-то на ветвях рожкового дерева. Через полчаса мы очнулись и подошли к противоположному краю террасы. От вида на долину Итрии и царство труллов[1], простершегося до самой береговой черты, захватывало дух; за все наше путешествие мы не видели пейзажа красивее. Но воздух в той стороне был жарок и неподвижен.

Анна осталась на краю террасы фотографировать море оливковых деревьев, усеявших всю долину серебристыми бликами, а я подошел к одному из монументов в центре площади. Оказалось, что это памятник погибшим в Первой мировой войне. На каменной стеле были высечены имена местных уроженцев – я насчитал сорок два. Когда же я принялся перечитывать список внимательнее, у меня перехватило дыхание: половина погибших носили одну и ту же фамилию и, вероятно, были из одной семьи – Пальмизано.

Предчувствуя открытие, я приблизился ко второму монументу – он был посвящен памяти павших на фронтах Второй мировой. В высеченном на камне списке не было ни одного Пальмизано, и я предположил, что эта фамилия – и вся семья – не пережила предыдущей мировой войны. Однако распределение фамилий в списке и здесь было поразительным – на сей раз половина погибших происходила из семьи Конвертини.

Я вернулся к первому памятнику и позвал Анну. Когда она подошла, я не удержался от едкого и горького замечания, для нее пока непонятного:

– Кажется, в этой деревне апокалипсис наступил уже сто лет назад!

– Ты о чем?

– Да так, кое-какие наблюдения. Посмотри на этих несчастных, больше половины из одной семьи. – И я начал вслух читать и пересчитывать имена погибших Пальмизано с первой стелы: – Джузеппе Оронцо Пальмизано (один); Донато, сын Франческо Паоло Пальмизано (два); Сильвестро Пальмизано (три); Джанбаттиста ди Мартино Пальмизано (четыре); Никола ди Мартино Пальмизано (пять); Джузеппе, сын Вито Пальмизано (шесть)…

– Ventuno, sono ventuno![2] – перебил меня глухой голос. Мы обернулись и увидели, что старик на скамейке проснулся.

Когда он сидел прямо, не опираясь на спинку, то казался выше и бодрее. Лицо изборождено морщинами, а глубокий взгляд приковывал внимание. Собака тоже проснулась, но по-прежнему лежала, раскинув лапы.

– Их двадцать один! – повторил старик. – Все погибли в Первую мировую. La maledizione dei Palmisano![3]

Мы с Анной обменялись удивленными взглядами, в ее глазах я читал тот же вопрос, который вертелся на языке у меня. Молча, не сговариваясь, подошли мы к скамейке и сели рядом с человеком, который только что упомянул проклятие семьи Пальмизано. За следующие несколько часов в этом затерянном уголке юга Италии он стал нам почти родным.

Часть первая. La maledizione[4]

Большая война

Первым погиб Джузеппе Оронцо Пальмизано (1), самый воинственный из всех, – он дольше всех готовился к минуте, когда его может призвать родина. Он пал 24 мая 1915 года, на следующий день после того, как Италия бросила вызов Австрии и присоединилась к союзникам в Первой мировой войне. Бедняга Джузеппе Оронцо всегда утверждал, что служба на фронте – это величайшая возможность научиться дисциплине, закалить характер и направить в разумное русло избыток юношеской энергии. Он полагал, что поле битвы – единственное место, где грубая сила применяется естественным и правильным способом. «Как благородное искусство», – говорил он.

Джузеппе Оронцо был верным и исполнительным. Его недостаток состоял в том, что он всегда был готов разрешать противоречия кулаками. Однако, несмотря на некоторую склонность к насилию, он не был злым. Он первым из Пальмизано бросился на сборный пункт и сумел записаться добровольцем – большая честь для уроженца такой деревни, как Беллоротондо, – а позже первым отправился на фронт при Карсо, на северо-востоке Италии, и первым ринулся в бой. Он первым из своего отряда вырвался вперед и бросился преследовать австрийцев, непрерывно отступавших в начальные часы войны. И первым получил пулю в грудь. Ощутив удар, будто одна железка ударилась о другую, и неприятное жжение в груди, он подумал, что пуля лишь задела пуговицу его кителя, и хотел было бежать дальше, но непослушные ноги подкосились, и он упал, сраженный. Во время австрийской контратаки капрал с закрученными вверх усами перешагнул через него, на ходу вонзив в сердце штык, но бедняга Джузеппе Оронцо этого не почувствовал: жизнь уже оставила его. Первому Пальмизано выпала бессмысленная честь оказаться среди первых убитых итальянцев в первый же день войны на Австрийском фронте. Тем летом ему исполнилось бы двадцать два.

Донато, сын покойного Франческо Паоло Пальмизано (2), стал вторым павшим. Он был самым большим трусом в семье и все бы отдал, лишь бы избежать мобилизации, но даже не успел испытать окопного ужаса: тоже погиб на фронте при Карсо под конец первого лета войны, став жертвой снаряда гаубицы, что обороняла пограничный город Горицию. Несколько дней спустя погиб Сильвестро (3), прошитый пулями новеньких австрийских пулеметов, сеявших в октябре 1915 года смерть среди частей, которые бесплодно штурмовали высоту Санта-Лючия все на том же северо-востоке Италии. Расположившиеся на наблюдательных пунктах вдали от линии огня итальянские офицеры пили чай, принимая фарфоровые чашки из затянутых в перчатки рук ординарцев, и оттуда посылали на штурм холма все новые и новые волны солдат, пока командующий войсками генерал Луиджи Кадорна, так никогда и не понявший бессмысленности этой бойни, не приказал прекратить наступление. Так завершилась третья битва при Изонцо – стиснутой великолепными горами реке на самой границе с Австро-Венгрией, о которой в Беллоротондо до того дня никто и не слышал.

Смерть близнецов была самой ужасной. В детстве Джанбаттиста ди Мартино (4) и Никола ди Мартино (5) терпеть не могли, чтобы их одинаково одевали. Они приходили в отчаяние, когда деревенские женщины останавливали их на улице, чтобы ласково потрепать по щеке и громко воскликнуть: «Сердце радуется! Ну как две капли!» В один прекрасный день, насытившись по горло подобными нежностями, они решили разделиться и больше уже не позволяли одевать себя одинаково. Они перестали вместе ходить в школу. Никогда не выходили из дому в один и тот же час. Во дворе уже не играли вдвоем. Если в праздничный день семья отправлялась на прогулку по Виа-Кавур, что в центре Беллоротондо, братья изобретали тысячу причин, чтобы не идти рядом, и каждый шел по своей стороне улицы. Став старше, они делали все, что могли, чтобы различаться внешне: Джанбаттиста отпустил усы, Никола предпочел бородку; один носил пробор справа, другой с противоположной стороны. Если же принимались ухаживать за девушками, то Джанбаттиста выбирал шумных, общительных и смешливых, а Никола, напротив, чаще заглядывался на скромных домоседок.

Когда братья наконец сумели забыть, что они близнецы, а деревенские кумушки оставили их в покое, обоих мобилизовали. В один и тот же день, 1 февраля 1915 года, один и тот же почтальон вручил им повестки. Их направили в одну и ту же казарму, обоих обрили наголо, и, когда на них надели одинаковую форму, они снова стали неразличимы. С того дня они вместе проходили подготовку и спали на одной и той же двухъярусной кровати – один на верхней койке, другой на нижней. Через полгода они вместе отправились на север, их определили в одну и ту же роту. Известие, что их посылают на фронт, чтобы немедленно бросить в бой, они тоже встретили вместе.

Им только что исполнилось девятнадцать, и они снова были похожи как две капли воды, только теперь это не раздражало их и они ничего не делали, чтобы различаться. Наоборот, они стали неразлучны: спали рядом, рядом укрывались в траншее и рядом шли в атаку на австрийские позиции. Никто в роте не мог отличить одного брата от другого. Капитан Ди Лука отдавал им приказы так, как будто имел дело с одним человеком:

– Пальмизано, зайди за тот перелесок и заткни этот чертов пулемет! Спасу нет!

Джанбаттиста и Никола не уточняли, кто именно должен исполнять приказ. Оба покидали траншею и вместе ползли к валунам. Там они вскакивали и бежали к ельнику, и через полчаса вражеский пулемет взлетал на воздух, а товарищи кричали: «Да здравствует Пальмизано!» – уверенные, что братья понимают: возглас относится к каждому из них.

В ноябре австрийцы распылили хлор как раз на том фронте, где заслуги близнецов уже тянули на медаль за храбрость. Когда смертоносный туман рассеялся, открылось жуткое зрелище: траншеи были полны мертвецов по обе стороны линии фронта. После начала атаки ветер переменился и, поразив итальянцев, выкосил и ряды самих нападавших. Солдатам с обеих сторон пришлось потрудиться, чтобы убрать трупы всех жертв этого безумия. Люди капитана Ди Луки нашли близнецов, они лежали один на другом, обнявшись, и тела переплелись так, что невозможно было разделить. Из-за отравления у них были синюшные лица с густой пеной у перекошенных от надвигающегося ужаса ртов. Кители пропахли газом.

Капитан решительно приказал:

– Отставить все и похоронить Пальмизано! Я больше ни минуты не могу смотреть на него!

– Которого из Пальмизано, капитан? Мы не можем их разорвать!

– Бог мой! Вы что, не видите, что и не надо?! Похороните их здесь прямо так! Как одного человека.

Джанбаттисту ди Мартино Пальмизано и Николу ди Мартино Пальмизано, сплетенных в объятии, погребли в еловом перелеске, вместе на веки вечные.

Известие, что близнецы умерли, обнявшись, потрясло жителей деревни; заупокойную мессу отслужили в церкви Иммаколаты[5] при большом стечении народа. Все помнили братьев еще детьми в одинаковых костюмчиках и радовались, что перед смертью они решили снова стать близнецами.

После этого несчастья женщины из семьи Пальмизано уже не снимали траура до конца войны. Через несколько дней, в рождественскую ночь 1915 года, узнали о смерти Джузеппе, сына Вито (6), – известие пришло из далекой от основных фронтов, экзотической Ливии, априори казавшейся наименее опасным назначением. Юноша с детства был очень болезненным. В Триполи он подхватил инфекцию, пролежал две недели в бреду с температурой за сорок, не смог перебороть горячку и скончался.

Судьба решила посмеяться над измученными войной крестьянами: сообщение о развязке болезни Джузеппе пришло в момент, когда в деревне температура опустилась до минус трех. Рождественская ночь, тишину которой нарушали рыдания вышедших на улицу женщин Пальмизано, была самой холодной за сто лет.

Мартино Пальмизано (7) погиб в марте следующего года от пулевого ранения в позвоночник в пятой битве при реке Изонцо, которую к тому времени уже вся деревня научилась находить на карте. Большинство считали реку очень красивой, но чересчур маленькой и настолько далекой от Беллоротондо, что брало сомнение, правда ли она находится в Италии.

Осенью 1916 года с разницей в несколько дней пали Стефано (8), Джузеппе, сын Пьета (9), и Донато, сын Вито (10). Первый погиб от разрыва гранаты, второй – от осложнения гангрены ноги, третий – в результате сердечного приступа во время боя. У всех троих были невесты, и все трое собирались жениться сразу после войны, угрожавшей сохранности семей половины Европы. Получив известие о тройном несчастье, все три девушки повели себя так, словно уже были замужем и овдовели, и с того дня вместе ходили по улицам Беллоротондо, оплакивая свое горе. Никто не знал точно, в какой именно битве при Изонцо у подножия Эрмадских холмов, последней преграды перед Триестом, сложили головы трое двоюродных братьев – седьмой, восьмой или девятой, поскольку сражения следовали одно за другим, а линия фронта меняла положение каждую неделю. Но из-за того, что эти три смерти произошли почти одновременно, рассказы о роке, преследующем несчастную крестьянскую семью, превратились в легенду. С того момента никто в деревне уже не сомневался, что ужасное проклятие, maledizione, тяготеет над Пальмизано. И если кому-то еще нужны были доказательства, они явились два месяца спустя, в Рождество 1916 года.

Второй год подряд горе стучалось в двери Пальмизано в самую необыкновенную ночь года. Выходя с рождественской мессы, люди узнали о смерти Джузеппе ди Джованни (11). В конце сентября старший из Пальмизано чудом спасся при взрыве, когда австрийцы сделали подкоп и заложили взрывчатку под итальянские позиции на Монте-Чимоне, однако три месяца спустя он был убит в стычке недалеко от перевала Стельвио. Джузеппе направили в Альпы, в горные войска, так как он был специалистом по строительству шахт и его умение очень пригодилось в странной войне, которая разворачивалась на Альпийском фронте: вместо того чтобы атаковать друг друга на поверхности, под открытым небом, итальянцы и австрийцы старательно копали тоннели и закладывали взрывчатку под неприятельские позиции. Под землей, в недрах гор, Джузеппе дал бы фору кому угодно, но наверху, патрулируя заснеженные просторы на высоте порой более двух тысяч метров, он никогда не чувствовал себя уверенно.

За последние недели зимы и всю весну 1917 года не пришло ни одной телеграммы, и отсутствие новостей, казалось, опровергало худшие опасения. На деле же перерыв объяснялся тем, что из-за суровых погодных условий на всем Европейском континенте военные действия почти совсем прекратились. Когда погода улучшилась, проклятие снова дало о себе знать. К Троице стало известно о смерти Катальдо (12) в Албании – как раз когда страна превратилась в итальянский протекторат и официально вражда закончилась.

А осенью произошла катастрофа при Капоретто: Изонцский фронт был парализован, итальянские войска отступили по всей линии от Адриатического моря до Вальсуганы, почти до самого Тренто, потеряв больше трехсот тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. В один и тот же день, 25 октября 1917 года, всего в нескольких километрах друг от друга пали Вито (13), Джулио (14) и Анджело Джорджо (15). Все трое остались без патронов и были застрелены из ружья в упор, пока офицеры беспорядочно бежали, забыв даже дать приказ об отступлении. Все трое были новобранцами, как раз весной им исполнилось восемнадцать. Когда до Беллоротондо дошли вести о тройном несчастье, все окончательно убедились в том, что ни один мужчина из семьи Пальмизано не переживет этой безжалостной войны и не избегнет родового проклятия.

Все в деревне привыкли считать Доменико (16) добряком, человеком со счастливым характером, который всем доволен. Самые жестокосердные держались с ним как с дурачком и поднимали на смех, но он не жаловался, потому что не видел злого умысла в обращенных к нему словах. Не знавшие его удивлялись неизменной улыбке, из-за которой он казался блаженным, но на самом деле она была лишь проявлением его простодушного счастья. Дома в детстве он получил немало тычков за то, что вечно разевал рот и считал ворон. Из-за этой его природной неспособности сосредоточиться школьные учителя также щедро осыпали его затрещинами, пока не признали неспособным учиться и не оставили попыток исправить его подзатыльниками.

Когда Доменико вырос, обнаружилось, что он не такой уж дурачок, каким кажется, – неутомимый, способный работник, особенно если речь шла о выращивании оливок, он был крепок, как дуб, и не смотрел на время: чем больше работал, тем счастливее казался. На войне он тоже сумел заслужить уважение. Он вызывался добровольцем на самые опасные дела, никогда не обсуждал приказы и ничего не боялся. На самом деле он просто не думал о смерти, абстрактные мысли сроду не приходили ему в голову. Так что в бою все старались держаться поближе к нему. Вечерами, в укрытии, он вспоминал дедушку, который всегда брал его с собой, когда шел в оливковую рощу, и обращался с ним, как с самым нормальным из всех окружающих. Доменико скучал по деду.

– Похоже, зададут нам сегодня жару! – бросил вместо приветствия сменившийся с караула Камброне, входя в блиндаж. – Капитана вызвали в командный пункт. Сдается мне, альпийские егеря готовят новую атаку, пока погода не испортилась, – заключил он, вытягиваясь на своем ярусе койки.

Доменико уже сбился со счета, сколько раз они отбивали и теряли эти чертовы позиции на плато Азиаго, на полпути между Виченцей и Тренто. Глядя на Камброне, который испуганно смотрел на него со своей лежанки, он и представить себе не мог, какая готовится мясорубка. Камброне же, напротив, стоя на посту, заметил непривычное оживление и уже чувствовал, что атака австрийских горных батальонов этим утром, 4 декабря 1917 года, будет не похожа на предыдущие.

– Дай-ка глянуть на твою подружку, – сказал он срывающимся от волнения перед неизбежным сражением голосом.

– Засмотришь, самому не достанется, – ответил Доменико с нервным смешком.

Перед отправкой на фронт, за несколько минут до отхода поезда, он купил в Бари открытку с голой девушкой. За два года войны он изучил ее вдоль и поперек, да и не только он, но и добрая половина роты. Полностью обнаженная девушка позировала, опираясь на табурет в цветочек, подле застланной бархатным покрывалом постели, на которую так и хотелось прилечь. Левую руку она нарочно отвела назад изящным жестом, отчего грудь красиво поднялась. «Всегда готова!» – говорили парни, снова и снова жадно разглядывая грудь девушки. Волосы были волнистые, черные, как шелковые. Длина ровно такая, чтобы пышные локоны падали на затылок, а над ухом лежал крупный завиток. Другую руку девушка согнула в локте и непринужденно положила ладонь на правое плечо, мягко склонив голову так, что щека касалась кисти. Нежный взор был устремлен куда-то вдаль, словно сквозь фотоаппарат. Настоящий ангел. Никто в роте никогда не видел девушки красивее. Все называли ее «подружкой Пальмизано».

Когда накатила серая волна австрийских горных стрелков, противоречивые приказы посыпались один за другим, становясь все более абсурдными. Сразу стало ясно, что защита позиций обернется катастрофой, и итальянцы кинулись врассыпную, способствуя тем самым полной победе нападающих и увеличивая и без того большие потери бегущих. Доменико, Камброне и Кампана несколько часов оборонялись на своем участке. Трое товарищей по блиндажу стали неразлучны и всегда сражались в первых рядах. Лишь увидев, что их вот-вот окружат, они отступили и с удивлением обнаружили, что офицеры давно покинули командный пункт.

В долине они нашли остатки бежавшего несколькими часами ранее батальона. Кампана и Камброне присоединились к своей поредевшей роте, а Доменико прошел мимо и зашагал дальше. С него было довольно двух лет яростных боев на передовой. Он решил вернуться домой.

На дорогах творилась полная неразбериха, и никто не удосужился проверить его документы. Также никто не спросил у него билет и не заинтересовался его личностью ни в одном из поездов, на которых ему довелось ехать. Но когда через неделю он прибыл в Беллоротондо, его поджидала военная полиция – и задержала как дезертира.

Утром следующего дня, когда Доменико увозили в расположение части в Бари, он впервые после возвращения увидел дедушку – тот стоял на обочине, держа спину прямо.

– Nonno, nonno![6] – закричал Доменико, не понимая, почему дедушка не подходит к нему и почему конвоиры не позволяют ему самому подбежать к деду. Парень, казалось, обезумел и все кричал и кричал. Старик Пальмизано не выдержал и, в отчаянии от того, что не может ни обнять внука, ни объяснить ему, что происходит, поспешно скрылся.

Увидев, что дед уходит, Доменико издал вопль, который прорезал прозрачный воздух ледяного зимнего утра:

– Nonno!

Один из конвоиров с силой ткнул его прикладом в живот; от второго удара, в лицо, Доменико лишился чувств. Только тогда вновь стало тихо и его смогли затолкать в машину.

Назавтра Доменико снова увидел деда в зале судившего его военного трибунала Бари. Он не понимал, почему тот не подойдет поговорить, но решил, что если дедушка пришел, то, значит, по-прежнему его любит, и снова улыбнулся своей вечной улыбкой, которая не исчезла с его лица и тогда, когда военный судья вынес смертный приговор.

– Не плачь, дедушка! Война скоро закончится! – успел крикнуть Доменико, пока его вталкивали в поезд, который снова должен был отвезти его на север, в ведение командира роты. Дед смотрел на него с другой стороны перрона. Доменико показалось, что старик как-то сжался.

Обратный путь на плато был намного быстрее дороги в Беллоротондо. Через два дня после отъезда из Бари Доменико уже был в Виченце, на следующий день его перевезли на Азиаго, а оттуда – на вершину Коль-дель-Россо, куда направили уцелевших солдат из рот, уничтоженных 4 декабря. Недавно прибывший на новое место службы капитан немедленно назначил в расстрельную команду немногих оставшихся в живых солдат из роты Доменико, в том числе вызвал Кампану и Камброне.

Когда капитан скомандовал «Пли!», солдаты расстрельной команды застыли, встретив невинную улыбку Пальмизано, который все еще не понимал, что происходит. Убить его было выше их сил. Они выстрелили в воздух.

– Пли! – в ярости заорал капитан.

Солдаты снова промахнулись.

Офицер пригрозил им пистолетом, но те не повиновались.

– Ради бога, капитан!.. – крикнул Камброне. – Доменико не раз спасал нам жизнь! Меньше месяца назад он один заткнул два пулемета, не дававших нам высунуться из Вальбеллы!..

– Стреляйте, черт вас подери! Стреляйте!.. Я исполняю приказ! Иначе всех вас отправлю под суд!

Солдаты выстрелили, рыдая; когда Доменико упал, до них долетели его последние слова:

– Дедушка, я устал. Отведи меня домой.

Он лежал, скорчившись, на земле, и когда по его телу пробежала последняя яростная конвульсия, все тоже содрогнулись. Потом он вытянулся и затих. Товарищи окружили его, почтительно склонив головы. Камброне первым нарушил молчание.

– Сукин сын! – крикнул он, глядя капитану прямо в глаза.

Солдат словно обезумел. Он в ярости разрядил свою винтовку в неподвижное тело Доменико – но стрелял не в него, а во всех тех негодных командиров, которые вели их по альпийским плато от поражения к поражению, а сейчас принудили убить лучшего товарища, пусть он и был малость чудаковат и даже умер, не понимая, что происходит.