Доктор Сакс

16

Когда мне было семь лет, я пошёл в приходскую школу Святого Луи, частную Доктор-Саксовскую школу. Именно в актовом зале этого королевства я увидел фильм о Святой Терезе, который и вынудил камень обернуться – там проводились ярмарки, моя мать работала в киоске, там были бесплатные поцелуи, поцелуи за конфету и настоящие поцелуи (со всеми местными усатыми парижско-канадскими кавалерами, спешившими урвать своё, прежде чем дать дёру и присоединиться к армии в Панаме, как это сделал Анри Фортье, или пойти в священники по велению своих отцов) – у Святого Луи были тайные тёмные ниши… Дождливые похороны маленьких мальчиков, я несколько раз видел их сам, включая похороны моего бедного брата, когда (мне было четыре года) моя семья жила как раз в приходе Святого Луи на Больё-стрит за стенами школы… В домах рядом со школой жили достойные изумительные старые леди с седыми волосами и серебряными пенсне – и в одном доме на Больё тоже… женщина с попугаем на лакированном крыльце продавала детям леденцы среднего класса (карамельные диски, вкусные, дешёвые) —

Чёрные монахини из Святого Луи, пришедшие мрачной вереницей на почтенные чёрные похороны моего брата (под дождём), сообщили, что когда они сидели в грозу за шитьём, ярко-белый огненный шар влетел в их комнату прямо сквозь окно и завис, танцуя в отблеске ножниц и швейных игл, в тот раз они шили огромные шторы для ярмарки. Невозможно было им не поверить… много лет я размышлял над этим: в грозы я искал белый шар – я сразу же разгадал эту тайну – я видел, как гром катит огромный шар для боулинга по хлопающим облакам, с чудовищными челюстями и звуками взрывов, я знал, что сам гром был шаром —

Наш дом на Больё-стрит стоял над древним погостом – (Боже, Янки и Индейцы внизу, Мировая Серия старого сухого праха). Мой брат Жерар был убеждён, что призраки мёртвых под домом отвечали за его дребезжавшую – а иногда и падавшую штукатурку, она сбивала с полок маленьких ирландских кукол. В темноте среди ночи я видел, как он стоял над моей кроваткой с растрёпанными волосами, сердце моё каменело, я лежал в кроватке, моя мать и сестра спали в большой кровати, я лежал в кроватке, а надо мной неумолимо стоял Жерар-О, мой брат… возможно, это была лишь тень. – Ах, Тень! Сакс! – Покуда мы жили на Больё-стрит, я помнил об этом холме и Замке; потом мы переехали в дом вблизи Сосновой пустоши с призраками, на той стороне улицы у заброшенной Замковой усадьбы (возле французской пекарни за рощами и за катками, на Хилдрет-стрит). Предчувствия тени и змея посещали меня довольно рано.

17

На Больё-стрит мне приснилось, что я стою на заднем дворе призрачного Четвёртого июля, серого и такого тяжёлого, а во дворе собралась толпа, целая толпа людей, похожих на бумажных паяцев, фейерверки взрываются в поросшем травой песке, паф! – но почему-то весь двор гремит, и мертвецы под ним, и на заборе полно народу, всё безумно грохочет, как лакированная скелетная мебель, и раздаётся отрешённый жёсткий равнодушный стук сухих костей, а особенно стук в окно, когда Жерар сказал, что это призраки (а позже кузен Ноэль, в Линне, сказал, что он был Phantome d’l’Opéra, мви-и-хи-ха-ха-ха, когда он скользил вокруг аквариума с золотой рыбкой и застеклённой картиной с рыбкой над горками из красного дерева в том мрачном Линнском доме на улице возле церкви, где жила его мать) —

18

И всё же, несмотря на эту серость, когда я вполне созрел в одиннадцать – двенадцать лет, как-то раз свежим октябрьским утром на поле за Текстильным я увидел великолепную подачу, её выполнил крепкий и странно взрослый, весьма смелый четырнадцати- или тринадцатилетний пацан, он мне понравился, и я сразу разглядел в нём своего героя, однако никогда не надеялся подняться так высоко, чтобы встретиться с ним в спортивных баталиях на продуваемых ветром полях (когда сотни не столь выдающихся пацанов составляют безумную армию, омрачённую отдельными срывами в мелких, но столь же потрясающих драмах, например, в то утро я покатился по траве и поранил о камень мизинец на правой руке, этот заметный шрам растёт вместе со мной до сих пор) – там, на горке, стоял Скотти Болдьё, король дня, он принимал сигналы от кэтчера с тяжёлым угрюмым непроницаемым взглядом скепсиса и молчаливого спокойствия, франко-канадцы схожи в этом с индейцами; кэтчер нервно сигналил: один палец (прямая подача), два пальца (кручёная), три пальца (нижняя), четыре пальца (мимо базы) (и Полю Болдьё хватало выдержки, чтобы промахнуться, будто случайно, ни разу не переменившись в лице) (сойдя с горки, он мог улыбаться на скамейке) – Поль отверг сигналы кэтчера (мотая головой) со своим франко-канадским презрением, он дождался трёх пальцев (нижняя), обернулся, посмотрел на первую базу, плюнул, ещё раз плюнул на свою перчатку и растёр на ней пыль кончиками пальцев, наклонился задумчиво, но не замедленно, кусая губу в глубокой медитации (может, вспомнив о своей матери, которая готовила ему овсянку и фасоль на унылом сером зимнем лоуэлльском рассвете, когда он обувался в промозглой прихожей), он мельком взглянул на вторую базу, хмурясь от воспоминаний о том, что кто-то добежал до неё во втором иннинге, драть их (он иногда говорил «Драть их!», подражая фильму категории B «Графы Англии»), сейчас уже восьмой иннинг, и Скотти отказался от двух ударов, за второй базой никого нет, он ведёт 8:0, он хочет отправить бэттера в аут и перейти в девятый иннинг, он не спешит – я смотрю на него с пораненной рукой, поражённый – великий Гровер К. Александр песчаных полей, в одной из своих величайших игр – (позже его приобрели «Бостонские Храбрецы», но он поехал домой, чтобы посидеть со своей женой и тёщей в тёмной кухне с чугунной печкой, покрытой латунными завитками и стихами на керамическом изразце, а также с католическими франко-канадскими календарями на стене). – Теперь он лениво обернулся, глядя в сторону третьей базы и даже дальше, уже прогнувшись назад, чтобы бросить лёгким, коротким, непринуждённым движением, без причудливых фокусов и сложностей и обманов, блам, он безмятежно озирает всё огромное золотое небо – искрящееся голубое сияние над оградами и железными столбиками Главного Текстильного поля и великие небеса долины Мерримака, сверкающие в торговом субботнем октябрьском утре лавок и оптовиков, одним взглядом Скотти увидел всё это сразу, а вообще-то он посмотрел в сторону своего дома на Мамонтовой дороге на Коровьем Выпасе – блам, он обернулся и выполнил свой дроп-хоум, совершенный бросок, пацан покачнулся, мяч в рукавице кэтчера: «Ты в ауте», конец верха восьмого иннинга.

Скотти уже шёл к скамейке, когда судья объявил результат: «Ха-ха», смеются на скамейке, прекрасно зная, что Скотти не подведёт. Низ восьмого иннинга, Скотти идёт отбивать, облизнув губы, в своей питчерской куртке, свободно машет битой в сильных руках, без напряжения, короткими, простыми движениями, питчер идеально подаёт после 2 и 0, и Скотти перенаправляет удар налево над перчаткой шорт-стопа – он бежит к первой базе, как Бейб Рут, он всегда играл аккуратными одиночными, он не любил бегать, когда подавал.

Я увидел его таким в это утро, его звали Болдьё, он запомнился мне вместе с Больё-стрит, где я научился плакать и бояться темноты и моего брата на многие годы (почти до десяти) – это доказало мне, что не вся моя жизнь была чёрной.

Скотти, названный так за свою экономию на сладостях за пять центов и на фильмах за одиннадцать центов, сидел в той двери у морщинистого асфальта вместе с Г. Дж., Лузи и мной – и Винни.

19

Винни много лет был сиротой, а потом вернулся его отец, вытащил его мать из какой-то прачечной, забрал детей из разных сиротских приютов и восстановил свой дом и семью в многоквартирках на Муди – отца звали Лаки Бержерак, запойный алкаш, причина его ранних падений была той же самой, что и у Старого Джека О-Даймонда, он устроился чинить русские горки в Лейквью Парке – что за дикий дом, скрипучие этажи – мать Винни звали Шарлоттой, но мы её звали Чарли, «Хей, Чарли!» – так Винни обращался к своей матери с диким криком. Винни был худой и по-мальчишески костлявый, с правильными чертами лица, красивый, голосистый, задорный, ласковый, он вечно смеялся или улыбался, постоянно ругался, как сукин сын: «Бо-же мой Чарли какого хера ты заставляешь меня сидеть в этой грёбаной ванне весь этот сраный день —» его отец Лаки был ещё круче, всё его красноречие сводилось к ряду проклятий: «Бо-же мой сукин сын вот же блин может я и сраный кусок дерьма но ты сегодня точь-в-точь как жопа старой коровы, Чарли…», и от такого комплимента Чарли счастливо визжала – такого звериного визга больше нигде не услышишь, её глаза полыхали белым огнём, она сразу слетала с катушек, я увидел её в первый раз, когда она стояла на стуле и меняла лампочку, а Винни подскочил к ней, забрался под платье (ему было тринадцать) и завопил: «О, Бо-же мой, какая у тебя классная жопа, мама!», и она завизжала и треснула его по башке, дом радости. Мы с Г. Дж., Лузи и Скотти обычно проводили в этом доме весь день.

«Бо-же мой, ну и маньяк!»

«Этот придурок – знаешь, что он сделал? Он сунул себе в жопу палец и сказал "Ву-у ву-у" —»

«Он кончил пятнадцать раз, я не вру, он скакал и дрочил целый день – "Клуб 920" по радио, Чарли на работе – Заза – придурок».

Этот дом стоял через улицу от Общественного клуба Потакетвилла, по замыслу это заведение было местом собраний для обсуждений франко-американских дел, однако оно соединяло в себе огромный шумный салун, кегельбан и бильярд, а зал заседаний всегда был закрыт. Мой отец в тот год заведовал кегельбаном, и мы весь день напролёт подражали великолепным ночным карточным играм в доме Винни, играя в вист на сигареты «Вингс». (Из нас не курил я один, Винни обычно выкуривал сразу две сигареты и затягивался так глубоко, как мог.) Нам не было никакого дела до Доктора Сакса.

Огромные здоровенные трепачи, друзья Лаки, взрослые дядьки, приходили и одаривали нас фантастическим враньём и историями – мы кричали в ответ: «Ну ты и трепло, чёрт, я никогда не – ну разве он не трепло?!» Наш разговор был таким: «О, мой старик выбьет из меня всё дерьмо, если узнает, что мы стырили шлемы, Г. Дж.»

«Ах, ну что за херня, Загг, шлемы это шлемы, вот мой старик в могиле, и хуже ему уже не будет». В одиннадцать или двенадцать лет Г. Дж. был настоящим греческим трагиком, он мог так говорить – слова горя и мудрости изливались из его детского сырого мрака. Он был противоположностью безумной ангельской радости Винни. Скотти просто смотрел или кусал губу в глубоком молчании (думая об игре, в которой он был питчером, или о том, что в воскресенье ему надо поехать в Нашуа со своей матерью, чтобы повидать дядю Жюльена и тётю Ивонну (Mon Mononcle Julien, Ma Matante Yvonne) – Лузи плюёт, тихо, бело, аккуратно, просто капелька символической слюны, вполне чистая, чтобы промыть вам глаза – мне приходилось так делать, когда он болел, а он хотел быть предводителем нашей шайки. – Он плюёт из окна и поворачивается к нам, чтобы смеяться над общими шутками, мягко хлопает по коленям, бросается ко мне или к Г. Дж., встаёт на колени, чтобы прошептать конфиденциальное ликующее замечание, Г. Дж. иногда отвечает, хватая его за волосы и таская по комнате: «Ох, этот грёбаный Лузи сказал мне такую грязь – он – у него такие грязные мысли – Ох, мне так хочется надрать ему задницу – джентльмены, позвольте мне надрать задницу этому Вмятому Лузону – Раб начеку, не прекращай! или беги! фрап, глап, ай, хай!» – кричит он, а Лузи внезапно хватает его за яйца и сжимает их, чтобы освободить свои волосы. Лузи – самый хитрый из всех, он ускользает при борьбе, как змея – (Змей!) – в этом мире —

Когда мы обращались к теме мрака и зла (тьма и грязь и умирание), мы говорили о смерти Запа Плуффа, это младший брат Джена и Джо, нашего возраста (истории с чёрного хода, их рассказывали злобные матери, они ненавидели Плуффов, и особенно умирающего меланхоличного старика в его тёмном доме). Ногу Запа затянуло под молочный фургон, он подхватил инфекцию и умер, я впервые встретил его в безумную шумную ночь где-то триместр спустя после того, как мы переехали из Сентралвилла в Потакетвилл (1932), на моём крыльце (на Фиб-авеню), он заехал на роликах на крыльцо со своими длинными зубами и прогнатической челюстью Плуффов, он был первым мальчишкой в Потакетвилле, который заговорил со мной… И какие вопли уличных игр в темноте! —

«Mon nom cest Zap Plouffe mué – je rests au coin dans maison la» – (меня зовут Зап Плуфф – я живу на углу вон в том доме).

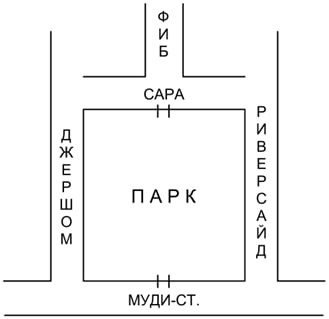

Вскоре после этого Г. Дж. переехал на другую сторону улицы, со скорбной мебелью из греческих трущоб на Маркет-стрит, где в воскресный день слышны вопли восточных греческих пластинок и стоит запах мёда и миндаля. «Призрак Запа в этом чёртовом парке», – сказал Г. Дж., и он никогда не ходил через него домой, но обходил его по Риверсайд и Сара или по Джершом и Сара, а Фиб (где он жил все эти годы) лежит между этих двух зубцов.

Парк в центре, Муди внизу.

Так я начал видеть призрак Запа Плуффа, вместе с другими саванами, когда шёл домой из тёмной лавки Дестуша со своей «Тенью» в руке. Делай, что должно – я научился прекращать плакать в Сентралвилле, и теперь учился не начинать плакать в Потакетвилле (в Сентралвилле были Святая Тереза и её поворачивающаяся гипсовая голова, притаившийся Иисус, видения Французских, Католических или Семейных Призраков, они роились по углам и распахивали двери шкафа среди ночного сна, и повсюду похороны, венки на старой деревянной белой двери с потрескавшейся краской, ты знаешь, что какой-то серый дряхлый мёртвый призрак обращает свой пепельный профиль к свету свечей и удушливым цветам в мрачном окружении мёртвых родственников, преклонивших колени в песнопении, а сын этого дома одет в чёрный костюм «Увы мне!», и слёзы матерей, сестёр и перепуганных обитателей могилы, слёзы льются на кухне и у швейной машинки наверху, и когда умирает один – трое умрут)… (ещё двое умрут, кто это будет, какой призрак преследует вас?). Доктор Сакс знал о смерти… придурковатый и одержимый властью Фаустианский человек, ни один Фаустианский человек не боится темноты – только Феллахский – и Готический Каменный Католический Собор Летучих Мышей и Баховских Органов в Синей Сердцевине Ночных Туманов Черепа, Крови, Праха, Железа, Дождя уходит под землю к древнему змею.

Когда дождь стучал по оконному стеклу, и яблоки зрели на ветвях, я лежал на своих белых простынях, читая, с кошкой и конфетой… вот где всё это родилось.

20

Подземный ползучий шум лоуэлльской ночи – чёрное пальто на крючке на белой двери – в темноте – о-о-о! – моё сердце всегда уходило в пятки при виде огромного капюшона, висевшего на крючке на моей липкой двери – Открытые двери шкафа, всё нараспашку под солнцем и под луной – величественно выпадают коричневые ручки – внештатные призраки на вешалках в нехорошей пустоте глядят на мою кровать – крест в комнате моей матери, ей продали его в Сентралвилле, это фосфоресцентный Христос на Кресте, покрытом чёрным лаком – свет Иисуса во Тьме, я сглатываю от страха каждый раз, когда прохожу мимо него на закате, его свечение как похоронное ложе, оно вызывает жуткий страх, как «Убийство по часам» – страшное кино о пожилой даме, она стучит в полночь из своего мавзолея… её невозможно увидеть, только печальная тень встаёт над диваном, топ-топ-топ, в то время как её дочери и сёстры визжат по всему дому – я никогда не любил, чтобы дверь моей спальни была даже чуть приоткрытой, чёрная опасная дыра зияла в темноте. – Угловатый, высокий, худой, мрачный, Граф Кондю много раз стоял у меня в дверях – в моей спальне была старая «Виктрола», тоже призрачная, песни и записи грустной американской старины обитали в её старом ящике из красного дерева (там я копался в гвоздях и трещинах, среди игольной пыли, старых плачей, Руди, магнолий и Жаннин 20-х годов) – Страх перед гигантскими пауками размером с ладонь и ладонями размером с бочку – почему… подземные грохочущие ужасы ночного Лоуэлла – их было немало.

Нет ничего хуже пальто на вешалке в темноте, длинные руки свисают вниз складками ткани, взгляд тёмного лица, кто-то высокий, статный, неподвижный, с опущенной головой или в шляпе, молчаливый – мой ранний Доктор Сакс всегда молчал, я лишь раз видел его стоящим – в темноте на песчаной дюне – прежде мы играли в войну в темноте на песчаных дюнах (после просмотра «Большого парада» со Слимом Саммервиллом в грязи) – мы ползали по песку, как пехотинцы на фронте Первой мировой, испачканные, с грязными ртами, тоскливые, чумазые, отплёвывающиеся от грязи – у нас были винтовки из палок, у меня была сломана нога, и я самым жалким образом отползал за камень по песку… арабская скала, теперь Иностранный Легион… там, через долину песчаных полей, бежала дорожка – песчинки серебрились при свете звёзд – песчаные дюны поднимались, озирались и со всех сторон спускались к жилым кварталам, путь к Фиб заканчивался у домов на улице (там жила семья в белом доме с цветами и садами побелки под мрамор вокруг, дочери, приданое, их двор с одной стороны доходил до первой песчаной дюны, где я швырял камешки в тот день, когда встретил Дики Хэмпшира – а с другой стороны он завершался на Риверсайд у крутого обрыва) (мой умный Ричард Хэмпшир) – я встретил Доктора Сакса в ночь Большого Парада на песке, кто-то повёл отряд на правый фланг и был вынужден укрыться, я занимался рекогносцировкой местности, наблюдая за подозрительными людьми и деревьями, а Доктор Сакс расхаживал в кустах на пустынном плато, все звёзды Целого Мира возвышались позади него в виде чаши, луга и яблони виднелись на горизонте, чистая ясная ночь, Доктор Сакс глядит на нашу жалкую песочницу из непостижимой тишины – я посмотрел на него один раз, я посмотрел, он исчез на дальних горизонтах как летучая мышь… была ли какая-то разница между Графом Кондю и Доктором Саксом в моём детстве?

Дики Хэмпшир разъяснил мне эту разницу… мы вместе рисовали картинки, у меня дома за моим столом, у него дома в его спальне, а его младший брат смотрел на нас (точно так же, как младший брат Пэдди Соренсона смотрел на меня, а Пэдди рисовал картинки в стиле четырёхлетних детей – абстрактные, как ад – под дребезг ирландской стиральной машины, и ирландский дедушка попыхивал своей глиняной перевёрнутой трубкой, это было на Больё-стрит, мой первый «английский» приятель) – Дики Хэмпшир был моим лучшим английским приятелем, и он был настоящим англичанином. Странно, что у его отца во дворе стоял старый «Чандлер», 1929 или 1921 года, скорее 1921, его деревянные спицы были как вонючие сучья в лесах Драката, обвисшие под тяжестью гнилых яблок, мёртвые и готовые прорасти из земли новым автомобильным заводом, что-то вроде сосны Терминус с сочащейся масляной камедью и резиновыми зубами и железным источником в центре, Стальное дерево, старый автомобиль, его нередко можно встретить, но он редко остаётся невредимым, хотя на нём почти не ездили. Отец Дики работал в типографии на канале, как и мой… старая газета «Гражданин», она закрылась – синева фабричной ветоши в переулках, шарики хлопковой пыли и дымовые трубы, мусор, я иду по длинному солнечному бетонному хрипу ткацких фабрик под рокочущий грохот окон, там работает моя мама, я в ужасе от ситцевых платьев женщин, в пять вечера выходящих с фабрик – женщины слишком много работают! они не бывают дома! они работают больше, чем когда-либо! – Мы с Дики шагали вдоль этих фабричных дворов и соглашались, что работать там было кошмарно. «Вместо этого я собираюсь сидеть в зелёных джунглях Гватемалы».

«Ваты мало?»

«Нет, нет, Гватемалы – мой брат уехал туда —»

Мы рисовали картинки о приключениях в джунглях Гватемалы. Картинки Дики были отличными – он рисовал куда медленнее меня – мы придумывали игры. Моя мать угощала нас карамельным пудингом. Он жил на Фиб за песчаными дюнами. Я был Чёрным Вором, я оставлял записки на его дверях.

«Осторожно, Сегодня Ночью Чёрный Вор Опять Нанесёт Удар. Подпись: Чёрный Вор!!!» – и я убегаю прочь (подбрасывая записки среди бела дня). Ночью я пришёл в своём плаще и широкополой шляпе – прорезиненный плащ (пляжная накидка моей сестры в стиле 30-х, красная и чёрная, как у Мефистофеля), старая широкополая шляпа… (позже, в девятнадцать лет, я носил фетровые шляпы с ровными полями, чтобы подражать Алану Лэдду из «Оружия для найма», экие глупости) – я проскользнул к дому Дики, украл с крыльца его плавки, оставил записку на перилах, придавив её камнем: «Чёрный Вор Нанёс Удар». – И я убежал – а назавтра я стоял вместе с Дики и остальными.

«Что это ещё за Чёрный Вор?»

«Я знаю, он живёт где-то на Джершом».

«Может быть – может быть – и ещё – я не знаю».

Я стоял там, размышляя. По какой-то странной причине, связанной с его психологическим состоянием (психикой), Дики боялся Чёрного Вора – он поверил в зловещие и жуткие аспекты этого – скрытного – совершенно безмолвного – действия. Поэтому иногда при встрече с ним я сокрушал его волю рассказами: «На Джершом он воровал радио, хрустальную посуду, вещи в сараях —»

«Что он ещё украдёт у меня? Я потерял мой обруч, мой шест, мои плавки, а теперь фургон моего брата… мой фургон».

Все эти вещи были спрятаны у меня в подвале, я собирался вернуть их так же таинственно, как они исчезли – во всяком случае, так я себе говорил. Мой подвал был особо зловещим. Однажды Джо Фортье отрубил в нём топором голову рыбы только потому, что мы поймали её и не могли съесть, это был старый грязный сомик из реки (Мерримак возле Фабрик) – бум – крэш – звёзды из глаз – я там прятал добычу, и там, в старом угольном бункере, у меня был секретный пыльный самолёт ВВС из скрещённых палок с шасси из грубых гвоздей и хвостом, готовый к пубертатной войне (на случай, если я устану от Чёрного Вора), и ещё – у меня там был тусклый свет (фонарик за чёрно-синей тканью, гром и молния), и я, в плаще и шляпе, освещал себя этим мерцанием, тупым и страшным, когда за окнами бетонного погреба красные сумерки Новой Англии делались пурпурными и дети вопили, собаки вопили, улицы вопили, а взрослые дремали, я мчался вдоль задних оград и фиолетовых пустырей в летящем плаще-накидке сквозь тысячу теней, и каждая была сильнее других, пока не добирался (обходя дом Дики, чтобы дать ему отдохнуть) до Ладо под фонарём на песчаных дюнах, где я тайком бросал камешки по их жалким жбанам на грунтовой дороге (в холодные солнечные ноябрьские дни песчаная пыль метёт по Фиб, как шторм, сонный шторм северной арабской зимы) – Ладо искал эту тень на песчаных холмах – этого вора – этого воплощённого Саксонутого камнешвырятеля – но не нашёл – я издал своё «Мви-и-хи-хи-ха-ха» в темноте пурпурно-лиловых кустов, я кричал за пределами слышимости на грязной насыпи, уходя к себе в хижину Волшебника страны Оз (на задворки Фиб, там была старая хижина для копчения ветчины или хранения садового инвентаря), и падал в квадратную дыру на крыше, и стоял там, расслабленный, тонкий, огромный, удивительный, размышляя над тайнами моей ночи и триумфами моей ночи, над радостью и бешеной яростью моей ночи, мви-и-хи-хи-ха-ха – (глядя в маленькое зеркало, сверкая глазами, тьма отбрасывает на саван свой собственный свет) – Доктор Сакс благословил меня с крыши, где он скрывался – работник мировой пустоты! чёрные тайны Мира! Etc! Мировые Ветры Вселенной! – я прятался в этой тёмной хижине – слушая звуки снаружи – безумие в глубине моей тёмной улыбки – икая от страха. Они меня наконец поймали.

Миссис Хэмпшир, мать Дика, спросила меня с тяжёлым взглядом: «Джек, это ты Чёрный Вор?»

«Да, миссис Хэмпшир», – ответил я сразу, загипнотизированный той же таинственностью, которая уже проявилась в её словах, когда я спросил её, Дики дома или ушёл в кино, и она произнесла тупым, плоским, трансовым голосом, как будто общалась со Спиритуалистом – «Дики… ушёл… далеко…»

«Тогда верни Дики его вещи и извинись перед ним». Что я и сделал, и Дики вытер свои красные мокрые глаза носовым платком.

«Какую дурацкую силу я обнаружил в себе, какой силой я был одержим?» – спрашиваю я себя… и вот мои мать и сестра спешно идут по улице, чтобы забрать меня из кустов Ладо, они искали пляжную накидку для похода на пляж. Моя мать сказала сердито:

«Я запрещаю тебе читать эти проклятые "Захватывающие журналы", уже просто сил никаких нет (Tu va arretez d’lire ca ste mautadite affaire de fou la, tu m’atte tu?)» —

Записку от Чёрного Вора я изготовил вручную, написал чернилами на красивых карточках из глянцевой бумаги, я взял их в типографии моего отца – Бумага была зловещей, роскошной, способной испугать Дики —

21

«Я слишком слаб, чтобы продолжать», – говорит Колдун из Замка, склоняясь ночью над своими бумагами.

«Фауст! – кричит жена из ванной. – Чем ты занят в такую пору! Хватит перекладывать бумаги и чинить перья среди ночи, иди спать, в воздухе витает туман ночных фонарей, утренняя роса остудит твой воспалённый лоб, – ты будешь лежать запелёнатый в сладком сне как ягнёнок – я обниму тебя своими белоснежными старческими руками – а ты там сидишь и клюёшь носом —»