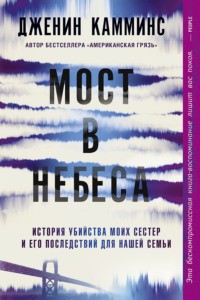

Мост в небеса. История убийства моих сестер и его последствий для нашей семьи

Отдельного долгого и местами печального рассказа заслуживает история взаимоотношений Тома с американской школьной системой. К старшей школе он успел свыкнуться с тем, что учителя считают его апатичным, если не туповатым. В пятнадцать лет у него появились проблемы чуть более серьезные, чем плохие оценки и равнодушие к учебе. Взросление давалось ему трудно. Том стал еще более застенчивым и косноязычным и вдобавок начал комплексовать из-за пары лишних килограммов. Честно говоря, комплексовал он почти по любому поводу. Когда первая девушка бросила его и стала встречаться с его лучшим другом, он отгородился от всех глухой стеной безразличия.

Он прибился к панкам из школы. Восхищался бритыми наголо девушками с пирсингом. Фанател от Sex Pistols. Начал курить, и курил много. Купил синюю краску для волос, однако применить ее по назначению не рискнул и отдал Тинк, которая выкрасила себе косы для участия в чирлидинге. Он часто прогуливал уроки – когда был уверен, что это не обернется для него неприятностями. В общем, он из кожи вон лез, чтобы вписаться в общество сверстников, но популярности это ему не принесло.

Том взял привычку привирать и рассказывать какие-то невообразимые истории, чтобы покрасоваться перед друзьями или оправдаться перед родителями – за плохие оценки, за то, что вопреки запрету пошел на вечеринку. Он ходил по лезвию ножа, но делал это аккуратно и хорошо видел черту, за которую лучше не переступать. Он прекрасно понимал разницу между обычным подростковым непослушанием и откровенно скандальным поведением. Нельзя сказать, что он совсем отбился от рук. В своем бунтарстве он следовал той же модели, что и в учебе: позволял себе ровно столько, сколько нужно, чтобы регулярно злить родителей и заставлять их волноваться, но никогда не доводил до того, чтобы его сочли пропащим. Он в общем-то не был плохим парнем – он просто ни в чем не блистал.

Джина отношения с сыном безмерно раздражали. Он тоже был старшим ребенком в семье, но в отличие от Тома рано воспитал в себе целеустремленность и чувство ответственности. Он и помыслить не мог ослушаться отца и потому особенно болезненно воспринимал дерзость Тома. Джин не понимал сына, не пытался поставить себя на его место и отказывался терпеть его разгильдяйство и подростковые провинности.

Как-то раз Том вернулся домой почти на час позже, чем обещал, выглядел сонным, и от него разило персиковым шнапсом. Отец отправил его спать, решив отложить нагоняй на завтра. В семь утра он прокрался к сыну в спальню, поставил в проигрыватель кассету с записью концерта Чайковского, выкрутил ручку громкости до отказа и нажал кнопку. Затем сдернул с Тома одеяло и заорал, чтобы тот немедленно встал и оделся, потому что похмелье похмельем, а гараж сам себя не уберет.

Подобные конфликты повторялись все чаще, и Том принял правила игры. Он поступал именно так, как от него ждали, запустив цепочку дурной бесконечности: несносный подросток – злой родитель – несносный подросток – злой родитель, и так по кругу. Дело принимало не самый приятный оборот. А потом, в один прекрасный день – Том учился на втором курсе в колледже Гейтерсберга – произошло нечто невероятное.

Джин, имевший сан дьякона, принимал активное участие в деятельности католической церкви: проводил службы для пациентов местной больницы, причащал стариков… И вдруг ему предложили должность капеллана местной пожарной части. Джин с радостью согласился – ему нравилось помогать людям, которые с таким благородством и смелостью рискуют собой во благо общества. С присущими ему энергией и деловитостью он прошел необходимую подготовку, официально вступил в должность и тут же развернул масштабную волонтерскую программу. Неожиданным бонусом этой работы стало впечатление, которое Джин произвел на своего сына.

Впервые за многие годы Том позволил себе некоторые внешние проявления уважения к отцу, дремавшего у него в душе. А Джин по чистой случайности внезапно обрел с сыном общий язык, который безуспешно искал все это время. Джин поставил пожарный радиоприемник рядом с кухонным столом и не расставался с рацией и пейджером. Кэй раздражало их постоянное попискивание, зато муж и сын на них чуть ли не молились. Том поначалу пытался делать вид, что его это не интересует, но про себя считал новую работу отца почти героизмом. Ему становилось все труднее скрывать свое любопытство. Настал момент, когда он начал расспрашивать отца о том, что означает тот или иной звуковой сигнал или кодовое слово, которое использовали диспетчеры, о зонах обслуживания пожарных подразделений и о роли и статусе в этой структуре самого Джина. Тот отвечал на его вопросы с тщательно скрываемой радостью, а потом как бы между делом предложил Тому съездить с ним в пожарную часть.

Тому тогда было пятнадцать, и после первой же экскурсии по Восьмой пожарной части Гейтерсберга он понял, что нашел свое призвание. Родители решили, что это временное увлечение, но были так счастливы, что сын перестал валять дурака, что охотно его поощряли. В начале нового семестра в школе вывесили список направлений для практики, и Том едва не запрыгал от радости, обнаружив в нем окружной пожарный учебно-тренировочный центр. Он был настолько возбужден, что дома уговорил отца в тот же вечер позвонить сержанту. На следующий день Тома зачислили в группу.

На протяжении двух лет Том после школы садился в автобус и ехал в пожарный учебно-тренировочный центр округа Монтгомери на занятия. У него повысилась успеваемость в школе, а учебно-тренировочный центр Том окончил в числе лучших.

В честь выпуска Кэй с Джином подарили Тому билет до Флориды и обратно, и он пару недель провел у бабушки с дедушкой, которые, выйдя на пенсию, поселились в Клируотере. Джулия тогда окончила первый курс колледжа и тоже решила поехать на лето во Флориду. Они с Томом не виделись много лет. Джин и Кэй покинули родной Сент-Луис давным-давно, когда Джин поступил служить во флот. Многие из его братьев и сестер, которых было в общей сложности восемь, последовали примеру старшего брата и постепенно разбрелись по всей стране. Но мать Джулии, Джинна (старшая из Камминсов после Джина), осталась с семьей в Сент-Луисе. Не успели двоюродные брат с сестрой встретиться под одной крышей у дедушки Джина и бабушки Марии, между ними мгновенно вспыхнула симпатия. Оказалось, у них немало общего. Один и тот же эклектичный вкус к музыке и кино и схожее нестандартное чувство юмора; оба любили пиво и были слишком юны, чтобы свободно его покупать. Джулия ничего не знала о трудностях Тома с учебой, но догадалась, что он чувствует себя белой вороной. Его это обрадовало и потрясло. Не будь она его двоюродной сестрой, Том никогда бы не подумал, что такая обаятельная, красивая и умная девушка сумеет его понять. Потом он сообразил, что и Джулия была не такой, как все, просто в ней это проявлялось иначе. И впервые в жизни ему в голову закралось подозрение, что, возможно, быть не таким, как все, и даже немного странным, не так уж плохо.

Они каждый день ходили вдвоем на пляж и стали постоянными посетителями дайв-бара, где потягивали безалкогольные коктейли и наблюдали за волейболистами. Их дружба крепла на глазах, и с каждым новым разговором они все больше доверяли друг другу. Они обменивались самыми сокровенными секретами и следили друг за другом, чтобы не сгореть на солнце. Обсуждали поэзию, и Джулия с гордостью читала Тому свои стихи. Том признался, что мечтает стать пожарным, и Джулия горячо его поддержала. Они говорили об общих родственниках, и Джулия с красочными подробностями описывала свое детство в окружении множества кузенов и бабушки с дедушкой. Том слушал и представлял себя участником каждой из этих историй. Они все лучше узнавали друг друга. Благодаря рассказам Джулии Том открывал для себя собственную большую семью; она ценила в нем внимательного слушателя. Они касались любых тем, от религии до экологии, от политики до брака. Они спорили, но никогда не ссорились. Джулия как-то раз в шутку упомянула даже, что в Зимбабве закон разрешает двоюродным братьям и сестрам вступать в брак.

В последний перед расставанием вечер того лета они долго гуляли и вернулись домой, когда все остальные давно спали. Том тихо провел сестру на задний двор, выудил из мусорного бака крышку от пластикового контейнера для еды и приспособил ее под пепельницу. Они сидели за столом на террасе и курили, светя тлеющими кончиками своих «Мальборо-лайт», похожими на порхавших вокруг них светлячков, пока не заполнили самодельную пепельницу окурками один, а потом и второй раз. Они говорили обо всем, посвящали друг друга в самые темные свои тайны, вытаскивали из воображаемых шкафов самые ужасные скелеты, вместе улыбались и вместе плакали. Когда они наконец ушли в дом спать, гладкой поверхности бассейна уже коснулись первые лучи солнца.

Та неделя стала для Тома своего рода мостиком между подростковым возрастом и взрослой жизнью и помогла ему лучше понять самого себя и примириться со своей натурой. Благодаря Джулии изменилось его отношение к семье, которая заняла в его мире гораздо более важное, чем раньше, место, и с тех пор это чувство только усиливалось. Уезжая домой, он чувствовал себя взрослым человеком, полным зрелых мыслей и открытым новым перспективам. Однако сидя в поезде, уносящем его из Флориды на север, он смотрел в окно на юг и плакал, как ребенок.

Дружба, за ту неделю сблизившая их с Джулией, впоследствии стала для обоих постоянным источником сил и вдохновения. Они регулярно писали и звонили друг другу. Джулия подбадривала и успокаивала своего склонного к панике кузена, пока его заявление рассматривали в окружной пожарной части, где был высокий конкурс, и потом, на протяжении адски тяжелого первого года обучения. Они делились друг с другом своими проблемами, и, хотя обсуждали обычные темы, их разговоры не сводились к банальностям и служили ниточками, которыми они старательно сшивали свои жизни. В своих открытках и письмах Джулия посылала Тому стихи и слова песен:

Слушая «'Til Tuesday»,Я думала о тебе:Прости и прощай, любимый:Я считала до бесконечности,А не дошла и до десяти,Прости и прощай, любимый,Однажды нам открылась прореха в небе,Мы могли бы туда войти…День рождения Тома приходился на второе ноября, но в том году он еще в октябре получил от Джулии открытку:

«…Вчера я впервые за несколько месяцев слушала New Order, и музыка звучала так же сладко, душевно и реально, как в один теплый июньский вечер, когда я была с другом, по которому очень скучаю.

Пиши.

ДжулсP. S. Знаю, что для поздравления рановато, но я вечно тяну до последнего, пока не станет слишком поздно, поэтому решила послать его сейчас, пока не забыла».

Так что в тот вечер четвертого апреля 1991 года Том, сидя в салоне «шершня», смотрел на свою кузину с восхищением и чувствовал, как его охватывает тепло. Без сомнения, он любил ее больше всех на свете и гордился знакомством с ней. Ему было хорошо. Благодаря Джулии он научился видеть в себе хорошее. Он гордился своей работой. Он перестал стесняться и сомневаться в собственных умственных способностях – напротив, ему начинало нравиться высказывать свое мнение, четко его формулируя. Вдобавок ко всему после многих лет распрей с родителями, отделенных от него пропастью непонимания, те наконец признали, что могут им гордиться. Что-то говорило ему, что теперь все в мире встало на свои места. Его метаморфоза почти свершилась. Если все пойдет по плану, то совсем скоро из тесного душного юношеского кокона появится на свет здоровый и счастливый молодой мужчина.

Неделя каникул в Сент-Луисе была восхитительной, а присутствие Джулии придало Тому новых сил. В один из вечеров они, выпив по несколько чашек кофе и накачавшись кофеином, поехали в квартал Леклидз-Лендинг с видом на арку Национального парка и уселись на капоте полумертвого шевроле. Отправились они туда не случайно. В этом районе Сент-Луиса сосредоточилась вся «движуха» – там была целая улица баров, в которых тусовалась молодежь от двадцати и чуть старше. Тома с Джулией ни в один из этих баров не пустили бы, поэтому они просто сидели на капоте автомобиля, ощущая сквозь синюю ткань джинсов тепло двигателя и с завистью глядя на светящиеся окна пабов. Вскоре Джулия вполне ожидаемо перевела разговор на «социальные реалии жизни в стране, которая с радостью пошлет восемнадцатилетнего парня на войну, но ни за что не нальет ему перед бойней на посошок». Возможно, все дело было в обстановке – разве это справедливо, что ребята всего на пару лет старше их выпивают и радуются жизни, а им остается только на них глазеть? Или в природном даре Джулии подмечать любую деталь и превращать ее в интересную, живую и важную тему серьезной беседы. Как бы то ни было, их дружба постоянно подпитывалась этими ежедневными разговорами и спорами по существу. Так они и болтали, а в какой-то сотне ярдов от них слышался низкий гул Миссисипи, сопровождаемый звоном сотен чокающихся бокалов по всему Леклидз-Лендингу.

* * *Джулия Керри – заряд чистой энергии ростом чуть больше пяти футов и весом 105 фунтов – взрослела вместе со своим двоюродным братом Томом. Ее лоб почти до самых больших карих глаз прикрывали густые темные блестящие кудри. Это была ее фирменная прическа, которую она не меняла много лет, с тех пор, как Джинна сдалась и перестала заплетать ей косы. В детстве Джулия сама пару раз пыталась укротить свои непослушные волосы, но, когда выросла, смирилась с их буйством (а может, даже его полюбила).

Джулия была прирожденным лидером – еще девчонкой она повсюду искала неприятности, а то и сама их создавала. Наделенная обостренным чувством справедливости, она никогда не боялась высказывать свои мысли, хотя иногда впадала в тихую задумчивость. Джулию, раздираемую изнутри противоречиями, можно было назвать ходячей аномалией. Она часто говорила: «Если я не посмотрюсь в зеркало, то потом могу спокойно ходить, считая, что выгляжу сногсшибательно, хоть это и не так». И эта скромность делала ее неотразимой.

В Университете Миссури в Сент-Луисе Джулия училась на факультете английского языка – она обожала слова. Поэзия была ее страстью – она помогала ей осмыслить свою жизнь и увидеть перспективу. Стихотворение «Продажа Манхэттена» она написала в рамках курса по литературе коренных американцев, используя полученные знания об их культуре и добавив щепотку собственной иронии:

а как его было им не продать —сделка века! —только представь себе дураковвообразивших что можноземлюухватить как червонеци выбить поперек неесвои именаони видимо тут недавноприезжиеили туристымы потом смеялись,отчего бы им не купить и небомы и его бы им продализа милую душуДжулия серьезно относилась к учебе и много времени уделяла поэзии, но не меньшее место в ее жизни занимали друзья, в том числе Том. Они служили ей отдушиной, давали возможность иногда отбросить серьезность и по-детски подурачиться.

В Сент-Луисе они с Томом однажды зашли пообедать в дешевое придорожное кафе с пластиковыми стульями и деревьями в горшках. Усевшись за стол в тени зонта, Том заказал тройной клаб-сэндвич с дополнительной порцией майонеза и картошку фри. Джулия последовала его примеру. До невозможности типичная для Среднего Запада официантка принесла им заказ, улыбнулась и пожелала приятного аппетита. Они ели, равнодушно поглядывая на спешащих мимо прохожих.

Первые несколько минут за столом царила тишина, нарушаемая редким причмокиваньем и шумом втягиваемой через соломинку колы. Джулия посмотрела на Тома – тот сидел с ломтиком картофеля в одной руке и гигантским сэндвичем в другой – и не удержалась от смеха.

– Ты чего? – не особо обидевшись, спросил Том.

Она прикрыла было рот, но тут же отдернула руку, и Тому предстало зрелище недожеванной картошки. Отсмеявшись, она глотнула из соломинки еще колы и прочистила горло.

– Где наши манеры? – хохотнула Джулия. – Можно подумать, мы с волками росли.

Том прикинул, какое впечатление он производит со стороны: потная футболка, обшарпанные сандалии, поза, от которой пришел бы в ярость любой учитель, разговор с набитым ртом. Джулия выглядела не лучше – она так низко наклонилась над своей тарелкой, что плечами едва не касалась стола. Большую часть еды они уничтожили меньше чем за пять минут. В стоявшей посередине стеклянной пепельнице лежали дотлевшие окурки двух сигарет – они даже не затушили их, когда им принесли заказ. Пожалуй, Том был согласен с подругой. И, не дав себе труд дожевать, вместо ответа показал ей содержимое своего рта.

Но больше всего Джулия дорожила дружбой со своей сестрой Робин. По ее словам, между ними периодически вспыхивали типичные для сестер конфликты – чья очередь мыть посуду, или кто прикончил рулон туалетной бумаги и не повесил новый. Обе вспыльчивые и по-юношески нетерпимые, они с удовольствием узнавали друг в друге себя; их объединяли общие интересы. Робин, которой достался такой же пытливый ум и такое же чувство юмора, разделяла любовь сестры к музыке и поэзии. Но главным, что отличало их от других, было обостренное чувство справедливости и готовность к действию. Знакомые Джинны поражались тому, как сестры ладят между собой, а Джинна и вообразить не могла, что бывает иначе. Джулия и Робин были лучшими подругами и болтали часами напролет, обсуждая совместные планы по спасению мира.

На прошлое Рождество Джулия прочитала в очередном выпуске газеты «Сент-Луис Пост-Диспэтч» статью о сотне наиболее нуждающихся в городе семей, и решила, что они должны помочь одной из этих семей отметить праздник.

– Прости, дорогая, но мы и так едва сводим концы с концами, – ответила Джинна дочери, когда та подняла эту тему. – Кто бы нам самим помог…

Но Джулия с Робин так просто не отступились. Они стояли на своем, пока мать не сдалась, но оставалась проблема с деньгами. На следующий вечер Джулия, вернувшись домой, объявила, что договорилась аж с двумя семьями. Джинна схватилась за голову. Но ее тревога быстро улеглась – за несколько дней Джулия и Робин обошли всех своих знакомых и собрали на благое дело шестьсот долларов. Помогая доставить нуждающимся вещи первой необходимости и рождественские подарки (им понадобилось сделать пять ходок с полным багажником), Джинна буквально светилась от гордости за дочерей.

Робин, как и ее сестры, была невысокого роста – меньше пяти футов – а весила от силы сотню фунтов. Она была очень хороша собой, хотя терпеть не могла всякую «милоту». У нее были красивые высокие скулы и большие живые глаза. Несмотря на это, она считала красавицей не себя, а Джулию. Обладательница заразительной улыбки, волосы она носила (во всяком случае, в первые месяцы 1991 года) прямыми, свободно падающими каштановыми прядями до плеч, и только из-за правого уха у нее свисала на грудь длинная косичка толщиной в одну восьмую дюйма с выкрашенным в черное кончиком. Это был единственный неизменный элемент прически Робин – не просто косичка, а своего рода якорь, брошенный одновременно в прошлое и в будущее.

Робин было девятнадцать лет, и она училась на первом курсе в Университете Сент-Луиса. Как обычно, она последовала по стопам сестры, – держась к ней достаточно близко, чтобы взять от Джулии все хорошее, и вместе с тем достаточно далеко, чтобы не терять индивидуальности. Робин была талантливой и непокорной. Она наблюдала за всем, что делала Джулия, и перенимала у нее те качества, которые ей нравились. Джулия была ее наставницей, ее музой, но все же Робин оставалась на сто процентов самостоятельной личностью. Чуть застенчивее сестры, со спокойным нравом, она фонтанировала свежими идеями, была умна, саркастична и полна энтузиазма.

Ее спальня была воплощением артистичной натуры своей хозяйки. По всей комнате стояли на видных местах ее скульптуры, а на полях ее тетрадей и учебников красовались нарисованные драконы и феи. Она окружала себя красивыми вещами, в которых видела отражение существующей в мире доброты. Робин верила в карму и во врожденную человеческую гуманность, и эти убеждения перевешивали присущую ей тягу к цинизму. Она любила повторять любимую поговорку Джулии: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Именно этому сестры и посвящали все свои силы и время.

Как и Джулия, Робин занимала не просто активную, а гиперактивную гражданскую позицию. В свободное от учебы время сестры ходили в Семейный центр Армии спасения в центре Сент-Луиса, помогали младшим школьникам с уроками. Периодически работали волонтерами в Международной амнистии и в Гринписе.

Как-то раз, еще в начальной школе, Робин принимала участие в благотворительной акции, и этот первый опыт навсегда изменил ее. Она горячо одобряла идею делиться продуктами с теми, кто не в состоянии их купить. В отличие от других детей, грабивших родительские полки в поисках просроченных консервов с фасолью и ненавистными супами, Робин, придя домой, направилась прямиком к своей копилке, разбила ее, достала семь долларов мелочью и попросила Джинну подбросить ее до магазина. По дороге она советовалась с матерью, какие продукты лучше приобрести. Джинна, поразмыслив, предложила остановить выбор на тунце и арахисовой пасте, поскольку и в том и в другом много белка, а такие дорогие продукты благотворители обычно не раздают. В магазине Робин набрала на свои семь долларов консервных банок с тунцом и с арахисовой пастой. С тех пор Робин каждый год проделывала то же самое.

Но она не была слепой идеалисткой. Как раз наоборот – действовать ее заставлял врожденный пессимизм. Она верила, что несет личную ответственность за изменение мира. Если она не протянет руку помощи нуждающимся, рассуждала она, кто сделает это за нее? Робин обладала бойцовским характером, рьяно защищала все – и всех, – кого любила, и ничто в мире не могло сбить ее с верного пути. Она верила, что справится с чем угодно, надо только постараться.

Робин было всего пятнадцать, когда родители развелись и Джинна после восемнадцати лет занятий домашним хозяйством и детьми вернулась на работу. С финансами было туго, и Робин твердо решила помогать матери. Она подрабатывала после школы, но деньги не тратила, и на Рождество подарила Джинне плюшевого мишку с прицепленной к лапе запиской: «Предъявитель сего уполномочен оплатить два счета на выбор». Робин знала, что на оплату даже одного счета уйдет все, что она скопила, но это ее не остановило.

Так что бойцом Робин была не в теории, а на практике. Однажды на перемене в старшей школе Хэйзелвуд-Ист она случайно услышала, как хулиган шести с лишним футов росту угрожает самому маленькому в классе пареньку. Она наблюдала подобное уже не раз, но в тот день сказала себе, что всему есть предел. Она просто не могла больше стоять в стороне, пока этот ублюдок издевается над слабым. С грохотом захлопнув свой шкафчик, Робин подошла к верзиле и нанесла ему удар в челюсть. Вряд ли тот почувствовал боль, но с тех пор присмирел и перестал задирать парня, а Робин заработала репутацию бесстрашной девчонки.

Как и Джулия, и их кузен Том, Робин стояла на перепутье. Она взрослела и превращалась в прекрасную молодую женщину с сильным и страстным характером. У нее была хорошая и счастливая жизнь, она ценила свою семью. И когда на весенние каникулы к ним приехали Камминсы, она проводила с ними все свободное время. Джулия и Том стали на той неделе неразлучны, и Робин с Джейми старались к ним присоединиться. Робин хотелось лучше узнать своих двоюродных сестер и брата, и они отлично поладили. У Тинк оказалось такое же чувство юмора, как у Джулии, и Робин было с ней весело. Ну, а Кэти искренне восхищалась Робин, и та с удовольствием обсуждала с ней свои увлечения и планы.

Одним словом, та неделя в Сент-Луисе выдалась удачной, как ни посмотри. Младшим Камминсам нравилось в доме бабки и деда с материнской стороны, и они наверстывали упущенное время, общаясь с двоюродными сестрами. Благодаря дружбе Тома и Джулии все остальные – Робин, Джейми, Тинк и Кэти – тоже сдружились. Том увидел родных сестер глазами кузин и понял, что они не так уж его и раздражают и с ними даже интересно. Поэтому, хотя каникулы подходили к концу и пора было возвращаться к работе и прощаться с подругой, Том, сидя той апрельской ночью рядом с Джулией, не мог стереть с лица улыбку. Они вспоминали все, что успели сделать вместе за неделю. Вспоминали, как гуляли вечером по центру, как, устроившись под аркой, наблюдали за снующими по Миссисипи речными трамвайчиками. Час пик давно миновал, в воздухе веяло ночной прохладой, с реки дул бриз, превращая кудри Джулии в небольшие торнадо. Они сидели, вытянув ноги, срывали травинки и думали о том, какими крохотными они, должно быть, кажутся припозднившимся туристам, глядящим на них с арки. Это был тот редкий момент, когда понимаешь, что счастлив здесь и сейчас, и они оба чувствовали, что не скоро забудут это ощущение.

Джулия улыбалась – просто так, от хорошего настроения – и заметила, что Том тоже улыбается. Она глубоко вздохнула и, хотя к природному запаху, доносившемуся с реки, примешивался дух картошки фри из «Макдональдса», ей казалось, что она дышит подлинной атмосферой своего города, своего родного города. Эта могучая река, река Марка Твена, Уильяма Фолкнера и Томаса Элиота, была его артерией. Ее ток струился сквозь нее, пронизывая, подобно кровеносным сосудам, ее сознание и ее стихи.