Падение с яблони. Том 2

– Что?

– Ну, что ты еще мальчик. Что все разговоры про англичанку – это брехня. В общем, меня Славик просил тебе помочь.

– А ты? Ты как на это смотришь?

– Нет, ну, в общем-то он прав. От меня ничего не убудет. И он не будет обижаться. Я же все понимаю. Он твой друг. И я тоже твой друг. Так что ничего тут такого страшного…

Ее руки терзали застежку на юбке. И мне было достаточно одного слова, чтобы застежка эта вмиг расстегнулась. В голове уже под давлением стучал молоток – давай, вперед, баран, давай!..

Однако сердце схватилось от жалости к ней. Ее внутреннее напряжение, ее нерешительность и в то же время решительность, ее доверчивость, покорность, какая-то убогость – все это заслонило в ней женщину.

– Спасибо, Галя, – сказал я. – Ты хороший друг. Но мне почему-то трудно настроиться. Так что как-нибудь в другой раз…

– Правда? А почему? Что для этого надо? Может, я помогу?

– Не знаю… Наверно, обстановка. Но вряд ли ты сможешь помочь.

Еще минуту она пыталась что-то осмыслить. Потом сказала:

– Ну хорошо. Смотри сам. Мы же с тобой друзья? Да?

– Конечно, Галя!

– Ну, ты скажешь Славику, чтобы он на меня не злился? Я ведь была согласна.

– Нет, он не будет злиться. Это я беру на себя. Ты молодец, Галя. Ты настоящий друг!

Я обнял ее и чмокнул в щеку.

Потом явился Харьковский с майской улыбкой. Вопросительно задергал бровями, требуя у меня отчета. И я тем же выразительным языком послал его к чертям.

В конце концов оставил их вдвоем, а сам ушел в Дарагановку.

А сейчас вот снова сижу дома один и с минуты на минуту ожидаю их в гости. Моих стариков не будет до полуночи. И я решил дать кров влюбленным.

А завтра самый страшный экзамен – алгебра.

120. Галя в лунном свете

13 апреля. Пятница.

Харьковский явился один. Но улыбка его свидетельствовала, что Галя где-то поблизости.

– Ну что, скотина, небось уже вдул по пути? – сказал я.

Он вынужден был сознаться.

– А шо мне делать? С тебя ж все равно никакого толку! Мы пошли пешком, я не выдержал и разочек завалил ее…

– Только разочек?

– Не, ну сначала разочек… А потом уже пошла вода в хату! Как тока увижу, где травка подходящая, так за жабры ее. Раза три или четыре. А может, пять. Не знаю. Короче, еле ноги дотащили. Все, больше пешком с ней не пойду!

– Где она?

– Да ну ее!.. На лавочке сидит. Заходить стесняется.

Я вышел на улицу. Галя действительно сидела на лавочке и смущенно улыбалась. Выглядела она, конечно, не как из салона. На голове погибшая прическа, глаза размазаны, на губах остатки помады, юбка измята, светлая кофточка в зелени.

Я пригласил ее в дом и в первую очередь дал ей возможность побыть наедине с зеркалом. А мы тем временем организовали небольшую закуску с двумя литрами бражки.

Потом расположились в моей комнате. И принялись по-настоящему бражничать – пить, курить и смеяться над тем, как завтра будем сдавать экзамен.

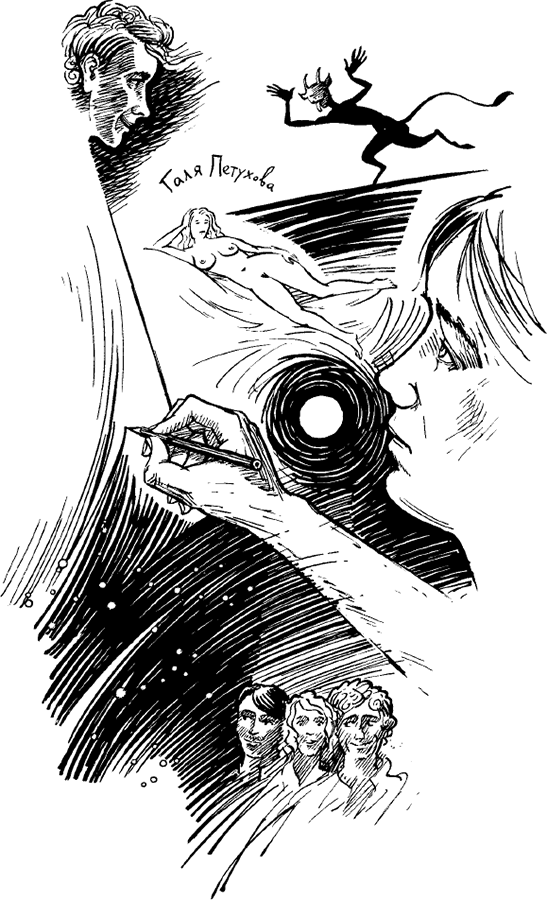

Галя расслабилась, ожила и обратила внимание на мои художественные принадлежности. Потом посмотрела рисунки и сказала:

– Никогда не видела настоящих художников.

На что Харьковский тут же дал справку:

– Художники – это такие же люди, тока они сначала рисуют!

Галя хоть и не слушала его, но быть нарисованной ей очень хотелось. Я видел это по глазам. Поэтому и предложил:

– Хочешь, нарисую?

– Да, конечно! Хочу.

– Тока голую! – вмешался Харьковский.

Галя посмотрела на меня растерянно и вопросительно.

– Не обязательно, – сказал я, берясь за карандаш и усаживая ее на кровать. – Для начала сделаем пробный рисунок. Подберем ракурс, который подчеркнет твой характер, твою женственность Та-ак. Расслабься. Немножко лени в позе, больше неги. Добавим эротики. Распахнем кофточку. Грубая шерсть и грубый хлопок подчеркивают нежность кожи. Та-ак. Одна рука за голову, другая вдоль бедра. Ты расслаблена. Ножки вытянуты, а эта коленка чуть согнута. Вот так. Чулки на рисунке не выйдут. Их лучше снять. Но пока не надо. Это потом. Пока достаточно…

Через пять минут рисунок был готов. В короткой юбочке и распахнутой кофточке она чем-то напоминала одну из тех девиц, что я рисовал в прошлом году на 8 Марта. Галя посмотрела на свое изображение и взвизгнула от восторга.

Харьковский попросил, чтобы я нарисовал и его. Я послал его к черту, а Гале предложил позировать обнаженной.

Она сказала:

– Я стесняюсь.

– Кого? Меня? Или своего тела? Или его?..

Я указал на Харьковского.

– Не знаю. Просто стесняюсь. Мне стыдно.

– Но это же глупо, – сказал я. – Ты для меня сейчас только эстетическая категория. То есть предмет, который я, как художник, должен увековечить.

Она хлопала глазами и смущенно улыбалась. Подключился Харьковский:

– Да ты знаешь, шо ни один художник не начнет рисовать портрет, пока не увидит свою натурщицу голой? А? Это ж у них работа такая, у художников! Про это даже специально есть книжка, которая называется «Творчество». Леха, дай ей почитать эту книжку. Она мне не верит. Она не знает, шо перед художниками и врачами положено раздеваться.

– А мужики тоже раздеваются? – спросила Галя.

– Конечно! А как же? Ну ты и тупая, Галка! Ты в какой деревне выросла? Не Дубосеково, случайно, называется? Слушай сюда! Я тебе последний раз объясняю. Может, через пять лет Соболевский станет знаменитым художником. И за тебя, нарисованную, будут давать миллион! А ты ломаешься сидишь! Короче, давай или раздевайся, или он сейчас будет рисовать меня!

Галя согласилась. Но почему-то попросила Харьковского отвернуться.

Тот возмутился:

– Может, ты еще и Леху попросишь отвернуться?

– Нет, ну ты же не художник.

– Я врач! Я читал энциклопедию! Мне можно смотреть на голых баб! Короче, давай, не тяни резину! А то сейчас все вдохновение разгонишь…

– Нет, я так не могу…

И Харьковский сделал вид, что отвернулся.

Галя очень неуклюже сняла кофточку, юбку, осталась в комбинации.

– Может быть, этого хватит? – робко спросила она. – А остальное как-нибудь дорисуешь, придумаешь…

Харьковский вытаращился на нее.

– Ты шо?! Из-за этого я отворачивался?! Не, Галка, ты шо-то уже совсем! Я сам вырос на хуторе, где три двора, но таких дубовых не встречал! Как же он тебя дорисует, если ты вся одетая? Он же тебе такое нарисует, шо тебя нихто не узнает!

– А почему это меня должны узнавать? Я что, голая всегда хожу? – резонно возразила Галя.

– Не, ну я не так сказал… Он тебя нарисует и не глядя. Но тогда при чем здесь ты? Мы тогда подпишем картину другим именем. А про тебя никто и знать не будет!

Галя принялась стягивать комбинацию. А я, чтобы сгладить ее стыдливость и самому той же стыдливостью не заразиться, принялся помогать ей. Мне досталось полностью снять один чулок, расстегнуть лифчик и до колен стянуть трусы, которые она тут же спрятала, будто я собирался их украсть.

От этого процесса, надо заметить, я получил немалое удовольствие.

Затем расположил Галю в позе Венеры, которую так любили художники всех времен. Небрежно, в качестве фона, раскидал ее одежды. Поправил подушку и руку на бедре, подогнул одну ножку, чтобы придать ей больше безмятежности. Потом как-то совсем случайно потрепал ей попку, пригладил животик и коснулся одной груди. С минуту еще посмотрел, пощурил глаз и принял решение подправить обе груди. Но они оказались непослушными и приняли прежнее положение. Пришлось это действие повторить несколько раз.

И, чтобы рассеять ее смущение, всю эту подготовку закончил словами:

– Когда-то один древний грек, Пракситель, точно так же любовался какой-то женщиной. Совершенно неизвестной женщиной. Но когда он выдолбил ее из мрамора, ее стали звать Афродитой. От тебя, кстати, та женщина ничем не отличалась.

Затем я взял рисовальные принадлежности, уселся на свое место и принялся созерцать натуру.

Грудь у Гали была некрасивая, чересчур плоская, с острыми сосками вразбежку. Кожа грубая, на ногах совсем гусиная, бедра широкие, а на лобке нелепый клок пакли.

И я принялся рисовать.

Рисовал старательно, целиком отдаваясь порыву какого-то сомнительного вдохновения. И больше, чем на бумагу, смотрел на живую натуру. И вскоре стал замечать странные метаморфозы. Галя начала преображаться. Это была та же Галя Петухова. Другой она и быть не могла. Все та же мордашка, симпатичная и неповторимая. Но тело!.. Ее тело, чем больше я смотрел на него, становилось, как и лицо, более красивым и более неповторимым. А на моем рисунке, на который почти не смотрел, оно выходило божественным!

Странное такое действие оказало на меня это тело. Мысли мои почему-то потекли все дальше и дальше от чистого искусства. В конце концов я стал подумывать, как бы мне выпроводить Харьковского из помещения. И неизвестно, чем бы это творчество закончилось, если бы я вдруг не посмотрел на часы. А стрелки на них уже каким-то образом оказались на одиннадцати. Старики вот-вот должны были явиться.

Пришлось закруглить рисование. Галя взглянула на себя и еще раз завизжала от восторга, совершенно забыв о том, что уже можно одеваться.

– Ты мне подаришь этот рисунок? – спросила она.

– Конечно, он уже твой. Можешь одеваться.

– Не надо одеваться! – сказал врач Харьковский. – Будешь ходить так. Сеанс еще не закончен…

Не знаю, какие мысли завивались в кучерях Харьковского, но я был вынужден напомнить о своих стариках. И, пока Галя одевалась, мы приняли мудрое решение: отправиться в посадку, чтобы там провести ночь.

Захватили с собой для комфорта пару стареньких пальтишек из кладовки и отправились. Прямо в ночь. Просто в ночь. В поход. Чтобы разрядиться перед сложнейшим экзаменом.

А ночь выдалась, как по заказу, сказочной. Лунная и звездная. Луна царила в небе, а звезды в ее честь образовывали созвездия и трепетно мерцали. Луна не видела их. Она смотрела на землю, освещая ее воровским светом, она искала верноподданных полуночников и с улыбкой их благословляла.

И Харьковский выдохнул из себя:

– Вот бы в такую ночь кому-нибудь вдуть!

К счастью, Галя его не услышала. Очутившись в серебристом поле, она оторвалась от земли, от жизни и унеслась куда-то в пору безмятежного детства. А может быть, веселясь и наивно обнимая нас обоих, она подумывала о чем-то еще. Например, о том, как это она будет всю ночь лежать с двумя вызревшими хлопцами в какой-то глуши за сотни верст от мамочки. Но это всего лишь догадка. На самом деле никто и никогда не узнает, о чем могла думать Галя в эту лунную звездную ночь.

Мы недолго блуждали. В ближайшей посадке выбрали ближайший куст и под ним раскинули свою постель.

Место было чудное. Конечно, в лунном свете и навозная куча выглядит волшебной. Но это было действительно здорово. Мы очутились совершенно в другом мире, где, кроме нас, не было никого. Ни один дом, ни один забор не отделяет тебя от людей так, как это чистое пространство, освещенное холодной луной.

Галю мы, естественно, уложили посередине, прижали плотнее с боков и устремили все три пары глаз высоко к звездам. Но куда струились три потока наших мыслей, не было известно даже богу. Об этом мог знать только черт.

Очень скоро я понял, что Харьковский запустил свои клешни под юбку. Он принялся сопеть, как ежик, а Галя натужно замерла, прикрыла глазки и сделалась спящей.

Я не испытывал большой досады. Но все же чувствовал себя не лучше того медведя, которому от репы достались вершки. И поэтому недолго думая пробрался к ее груди и потискал сосочек. Поиграл с ним и успокоился. Вернее, успокоил себя насильно.

Галя оставалась неподвижной и безмолвной. Она не шелохнулась и тогда, когда Харьковский с треском стянул с нее трусы. Зато я вмиг почувствовал себя в дурацком положении…

Честно говоря, вспоминать все это не доставляет удовольствия.

Я отвернулся и сделал отчаянную попытку заснуть. Но сна не было. На всю обозримую степь в радиусе километра не было сна. Стрекотали насекомые, заливались какие-то птички, что-то шелестело в сухой траве. Может быть, кто-то охотился. А может, суслик подыхал от протравленных семян кукурузы. Не знаю. Но сна не было. И откуда ему взяться, трусливому морфею, если даже Галя совсем забылась и в ритм своему занятию толкала коленом мой зад. А Харьковский острым своим локтем вообще чуть не продырявил мне спину.

Все это продолжалось бесконечно. И веселая наша затея предстала мне в совершенно другом свете – не веселом. На какое-то время я почувствовал ненависть и к нему, и к ней. Это была острая, брезгливая ненависть, не имеющая ничего общего с моими настоящими чувствами и к нему, и к ней.

Наверное, уже под утро я все-таки заснул. Но очень скоро проснулся, потому что продрог. Луна уже не улыбалась, она скатилась с синего неба, пожелтела и маячила над горизонтом, как невыключенный фонарь. Звездная мелочь исчезла, а самые яркие звезды смотрелись забытыми игрушками на выброшенной елке.

Харьковский храпел. Галя была повернута к нему лицом, ко мне задом. Совершенно голым и мокрым задом. Не знаю, каким образом я это учуял. Но не руками. Руками я это проверил позже, когда в голове застучали молотки, а в штанах сделалось жарко и тесно.

Мне показалось, что она не спала. Слишком тихо она лежала. И слишком услужливой была ее поза. Я повернулся к ней, прижался. Она оставалась мертвой. И я уже решился!.. Но тут холодной волной накатила здравая мысль. А вдруг она действительно спит? И я почувствовал себя почему-то хуже, чем вором.

Я стянул на себя пальто и очень долго лежал, глядя в светлеющее на глазах небо. И сотню раз проделал в своем воображении то, что не рискнул на деле.

Утро было с полосками тумана и с пением птиц. Прекрасное утро. Но не было бодрости в теле, и была тупость в голове. Настроение куда-то ушло, вслед за луной.

Постель свою мы спрятали в кустах и отправились на остановку, чтобы посадить Галю в автобус. А сами решили задержаться у меня и настроиться на алгебру.

* * *Дома нас встретил злющий отец и окончательно выбил нас из колеи, которая ведет на экзамен.

На экзамен мы, конечно, добрались. Но в последний момент, когда уже стояли перед дверью, Харьковский предложил свалить.

Я удержал его.

– Это у тебя от пресыщенности, Славик. Это пройдет. Ты только представь, что мы всю ночь работали! Всю ночь сидели над алгеброй! Представил? А теперь повтори пройденное: альджебр и альджмукабала!

– Ажебра и мука была! – повторил Харьковский.

И мы со смехом вошли.

В аудитории все было торжественно. Елена Федоровна восседала нарядная и строгая. Едва заметным движением глаз она ответила на наше приветствие и взглядом пригласила к столу, где лежали билеты.

Мне достался шестой, Харьковскому десятый. Но даже если бы и случилось наоборот, мы бы все равно смотрели в них бестолковыми глазами. Ни один из сорока билетов для нас не был лучше шестого или десятого.

Сидел тут и Дешевый. Остервенело грыз несчастную ручку и пялил глаза на потолок, будто сам бог обещал ему написать там решение задачи. И Сопила какими-то судьбами тоже очутился здесь. Нас он даже не заметил, поскольку усиленно таращился на чистую доску, ожидая, когда на ней выступит все, что когда-то писалось на уроках. Кроме них, тут же страдали Горшков, с окаменевшим лицом и сведенными к толстой своей переносице глазами, и Стародубов, с отчаянной мольбой смотрящий на каждого входящего.

В общем, компания подобралась что надо. Было впечатление, что явились мы не на экзамен, а на отбраковку. Но именно это и вселяло дух.

Я чувствовал подъем, как хороший солдат перед боем. Надо было только ждать команды лечь на амбразуру. Хорошо, когда знаешь, что ничего не знаешь.

Харьковский, как всякий прохвост, видимо, тоже знал это. Он сидел, мечтательно поджав рукой подбородок, вспоминал прошедшую ночь. Причем наверняка вспоминал только собственное удовольствие.

Так мы и сидели. И неизвестно, до чего бы досиделись, если бы вдруг не стали твориться чудеса. Елена Федоровна ни с того ни с сего надумала куда-то выйти. И не успела за ней захлопнуться дверь, как тут же вкатилась рыжая благодетельница с кипой шпаргалок в руке. И раздала всем, что требовалось. Всем, кроме меня. Мне она скрутила фигу и сунула прямо в нос, так что я почувствовал чесночный запах пальцев.

– Ты у нас самый умный – посмотрим, как выкрутишься!

Я вежливо поблагодарил и сказал:

– А я напишу в стенгазете, как вы помогаете сдавать экзамены.

Мастачка выкатила на меня полтинники и растерянно пробормотала:

– Пиши-пиши! Писателем будешь!

И тут же свалила, будто ее и не было.

Но, прежде чем вошла Елена Федоровна, я услышал за спиной голос Стародубова:

– Леха, у тебя какой?

– Шестой, – ответил я.

И он кинул мне шпаргалку.

Вошла Елена Федоровна, села на свое место и уткнулась носом в бумажки.

Спустя некоторое время все получили законные тройки, кроме меня и Харьковского. Мы получили по четверке.

После чего ко мне подошел Стародубов и три раза повторил:

– Ну как, Леха, вовремя я дал тебе шпору?

Было похоже, он ждал особой благодарности. И я его отматерил.

– А что ж ты, скотина, мне раньше ее не дал?!

И Жека выдал:

– Так то ж мастачкины шпоры. Она мне их все оставила. Кстати, еще до того как ты с ней зацепился.

Во мне шевельнулось новое доброе чувство к Рыжей.

121. На волнах Любашиной груди

21 апреля. Суббота.

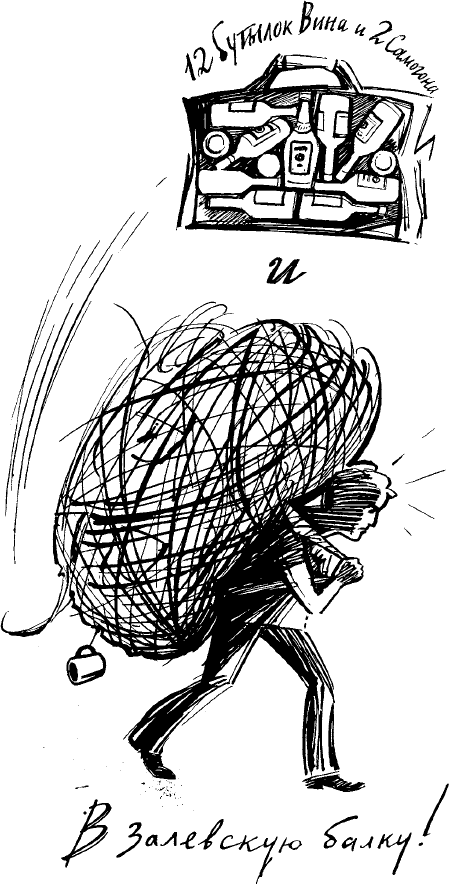

Галя вдохновила Харьковского, Харьковский – меня и Дешевого. И вместо экзаменов мы принялись готовиться к большому походу в Залевскую балку. Только не с Галей, а с компанией ее соперницы – Мариной, Любашей и Леной. День нашего выступления совпал с последним экзаменом 17 апреля.

Спецуха – такой предмет, где даже дремучий баран не сумеет получить двойку. И мы не думали о ней. Тем более после алгебры, когда поняли, что на экзамен можно приходить вообще без головы.

Но мастачка, завидев меня, указала пальцем на улицу.

– Сейчас же стричься, Соболевский!

Я попытался выяснить мотивы:

– Это что, необходимое условие для спецтехнологии?

– Иди, сказала! И не смей здесь появляться с такой головой!

Я взорвался, как вулкан Везувий.

– И не собираюсь подчиняться вашим мелким прихотям!

Рыжая слегка изменилась в цвете.

– Будешь сдавать экзамен вместе с отцом!

И повернулась ко мне спиной. Я хорошо знал эту спину – широкую, крепкую. Поэтому с легким сердцем повернулся и пошел.

Харьковский с Дешевым пытались меня образумить:

– Ты шо? Последний экзамен! Да не залупайся, пойди подстригись. Чуть убери со лба – и она отцепится. Ты шо, не знаешь ее?

– Я что, самый лохматый в группе?!

– Ну ты же знаешь, шо она тебя любит больше всех!..

– Да пошли вы все!..

И они пошли сдавать экзамен.

А я остался один со своим раздражением. И подумал, что слишком болезненно отношусь к своей внешности. А все из-за них, из-за этих кошелок!

Не поднялось настроение и через пятнадцать минут, когда вернулись мои друзья. Оба с пятерками! Их счастливые физиономии еще долго действовали мне на нервы.

Погода портилась, моросил дождь.

Однако ни погода, ни настроение не влияли на ход событий.

Квартира «Рупь семь» к нашему приходу уже гудела, как улей. Шла грандиозная пьянка по случаю нашего освобождения. Мы тоже пропустили по стаканчику. Потом быстро собрались, загрузились и отвалили.

Двенадцать бутылок вина и две самогона уместились в портфель. Три двухместные палатки, магнитофон и одеяла – в два огромных рюкзака величиной с Харьковского. И по пути я обратил внимание на странную перемену, происходящую во мне. Чем тяжелей казалась ноша, тем легче становилось на душе.

У девчонок вещей набралось не меньше. И было приятно, что они так серьезно подготовились к мероприятию. Это вселяло надежду, что и в остальном они окажутся такими же серьезными.

В балку добрались без приключений. И поспешили разбить лагерь, пока не хлынул дождь.

А опасность была над головами. Брезентовое небо натянулось до треска и грозилось в любую минуту лопнуть под напором воды. Все замерло в ожидании стихии. Ветер затих, и птицы примолкли. Глухая тишина давила уши. И голос человеческий звучал непривычно и странно в этом лесном склепе. Жаль, не было времени на созерцание, я бы получил большое удовольствие.

Мы торопились. Наш злодейский расчет был прост. Каждый ставил свою палатку – для себя и для подруги, привлекая ее же в качестве помощницы. Правда, девчонки попытались перемешать нам карты, потребовали для себя отдельную палатку. Но мы не очень и спорили с ними. Мы знали, что все эти причуды до первого стакана.

Через час приготовления были окончены. Три палатки стояли кольцом, на равном удалении друг от друга. А на пятачке посередине был раздут костерок и раскинуты два одеяла в качестве самобранки.

И грянул праздник!

После получаса ровного веселья все потихоньку стали становиться самими собой. Марина без удержу смеялась и пыталась затянуть песню. Харьковский тоже пытался затянуть, но не песню, а Марину в палатку. Леночка поддерживала Марину, оказывая сопротивление Харьковскому. Дешевый спешил залиться.

Любаша с улыбкой наблюдала за происходящим. А я успевал и на груди у нее полежать, и составить компанию Дешевому, и побарахтаться с Мариной, и напакостить Харьковскому, и поумничать с Леночкой.

С наступлением темноты все пары разбрелись по норам, оставив недопитыми стаканы и недогоревшим костер. Словно торопились что-то успеть до дождя.

Но дождя в эту ночь не было. Как не было и того что-то. Был только концерт с гвоздем программы – Дешевым. Он оказался хуже всякой стихии.

Я не успел еще улететь в райские кущи на Любашиной груди…

А Любаша, как никогда, была мягка, податлива и ласкова. И я все больше ощущал в ней материнскую нежность ко мне. Без слов (Любаша не любительница много говорить) она смотрела мне в лицо, гладила его пальчиками и целовала. Она дышала ровно, глубоко, и в глазах ее сквозь темноту светилась дикая радость. А я колыхался на ее огромной груди, как Одиссей на волнах Эгейского моря. Я проказничал и шалил. А она смотрела на меня с радостью и восхищением, как может смотреть только мама на своего ребенка.

Было очень хорошо и спокойно. И никуда не хотелось спешить.

Была какая-то уверенность и в ней, и в себе. Уверенность в том, что обязательно само по себе что-то произойдет. Что-то глубокое и сильное. И было огромное желание этого!.. Но не зверское. А ровное, растущее, вполне управляемое и поэтому вдвойне приятное.

Что-то такое было в ее взгляде и исходило от ее груди. Я будто хотел в ней постичь нечто такое, чего не удалось постичь еще никому…

Не знаю. Может, потому что люди долго жили со скотом или сами долго были скотами. Только, если хорошенько ковырнуть, в каждом, наверное, обнаружится порядочная скотина. Налей ему больше вина и ты увидишь!

Короче, не успел я окунуться с головою в Любашу, как в палатке Дешевого поднялся невообразимый шум. Угрозы, маты, визг и плач. Я прислушался и понял, что Дешевый поссорился с Леночкой и выгнал ее на улицу. Та уселась у потухшего костра и залилась слезами. О том, что у них произошло, догадаться было нетрудно. И поэтому я не спешил вмешиваться.

Харьковский с Мариной долго и безрезультатно успокаивали Лену. Потом призвали меня. И я оторвал себя от Любы. Только за один этот облом Дешевому стоило набить морду!

Он лежал в своей палатке в обнимку с магнитофоном и что-то подвывал не в такт музыке. И рожа в сумерках у него была совершенно счастливая.

– Что ты, падла, вытворяешь? – сказал я.

Он обрадовался моему появлению.

– О-о! Леха! Заходи в мой хутор! Давай выпьем!

– Ты понимаешь, козлиная твоя морда, что ты здесь не один?

– Почему не один? Я здесь один! Я хозяин! А ей не нравится – пускай валит на улицу! Сука подзаборная.

– Слушай ты, падла дешевая, я же за это могу и по башке дать!

– А шо она ломается, как мандавошка? Я сказал: «Не хочешь – зачем было ехать!» Она стала залупаться. Ну, я и послал ее. Она обиделась. Шо теперь, жопу ей целовать? Замерзнет – придет.

– А ты не подумал, что можешь всем испортить праздник?!

– Какой там праздник! С кем праздник? С этими кошелками? Они же, сучки, сговорились! Я это давно понял. Вот посмотришь, Леха, ни у тебя, ни у Хорька тоже ничего не выйдет! Лучше давай выпьем – вот это будет праздник! Знаешь, как классно – выползаешь из палатки и пьешь прямо лежа. И ты уже никогда не упадешь. Пьешь, пьешь – и не падаешь! Заснул, проспался и опять пьешь! Прикинь, какой кайф! А с этими кошелками точно ничего не выйдет.