Берлин и его окрестности

Серьезными опасностями чревата внутренняя архитектура частных апартаментов. Не без ностальгии припоминаю я мягкую, убаюкивающую пурпурно-плюшевую безвкусицу, среди которой человечество бездумно прозябало в своих квартирах каких-нибудь двадцать лет назад. При полной антисанитарии, в стылой сырости и темноте, к тому же, вероятно, среди кишмя кишащих бацилл, но до чего же уютно! А скопище мелких, бессмысленных, дешевых и легко бьющихся, но тем тщательнее оберегаемых безделушек на комоде одним своим видом тотчас вызывало у гостя привычное раздражение, мгновенно помогая почувствовать себя как дома. Наперекор садистским требованиям медицины окна были закрыты и наглухо законопачены, так что надоедливый уличный шум не нарушал праздной, никчемной и уютной семейной беседы. Пушистые ковры, тая в дебрях своего ворса разносчиков и зародышей всевозможной заразы, сообщали жизни прелесть, помогая легче переносить даже недуги, по вечерам же аляповатые люстры источали на обитателей мягкий приветливый свет, а вместе с ним, казалось, и само счастье.

Вот до чего безвкусно жили наши родители. Зато дети и внуки ведут ныне удручающе здоровый образ жизни. Столько света и воздуха, сколько предоставляется обитателям нынешних новых домов, едва ли бывает даже на природе. Ателье почти сплошь из стекла – это теперь спальня. Откушивать принято в спортивных залах. Чертоги, где впору оборудовать теннисный корт, служат библиотеками и музыкальными гостиными. Вода течет по тысячам труб. В гигантских аквариумах занимаются гимнастикой. На белых операционных столах отдыхают после обеда. А по вечерам тщательно упрятанные от глаз стеклянные трубочки освещают помещение настолько равномерно, что освещения не замечаешь вовсе. Это уже не комната, а бассейн, где можно купаться в свете.

Münchner Illustrierte Presse, 27.10.1929

Новая стиральная машина

На берлинской Курфюрстендамм – а где же еще? – с недавних пор можно видеть магазин, где покупателю предлагается новая, сверхпрактичная стиральная машина. Обе витрины магазина призваны убедить в этом прохожих. Средства убеждения на сей раз избраны без привычных в таких случаях поучительных обращений к эпизодам всемирной истории, поставленной на службу рекламе и состоящей, если верить, исключительно из достижений прогресса. В соответствии с этим идеалистическим мировоззрением новых времен преимущества всякого нового изобретения, которое надобно поскорее и повыгоднее сбыть, доводятся до нашего сознания таким образом, что в одной из витрин конкретизируются убогая нищета и мучения, с которыми прежде была сопряжена стирка, зато в другой – демонстрируется блаженство, дарованное нам нашей эпохой и новой стиральной машиной. То бишь явлено наглядное доказательство истинного высвобождения, которое принесло человечеству новое патентованное чудо современной техники. Многие прохожие, потрясенные масштабом сопоставления, надолго замирают перед двумя витринами, и нет никакого сомнения, что большинство снова пускаются в путь, унося с собой продуктивную идею немедленно начать экономить, дабы уже вскорости приобрести наконец новую стиральную машину.

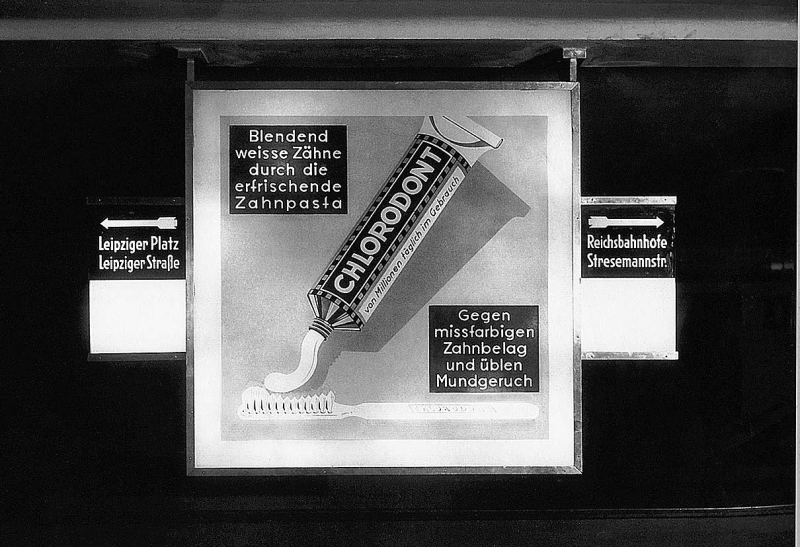

Неизвестный фотограф. Реклама в берлинском метро. Около 1928–1933 гг.

Это желание утверждается в сознании прохожих тем сильнее, чем явственнее в оформлении витрины подчеркивается неразрывная связь новой стиральной машины с современным бытовым комфортом вообще; тогда как в соответствии с той же логикой примитивное, чудовищное обыкновение «по старинке» тереть белье на грубой стиральной доске в жестяном корыте с очевидностью влечет за собой погрязание в бедняцком, неудобном и нездоровом образе жизни. Ибо в витрине, демонстрирующей прежний, примитивный и, в сущности, недостойный человека способ освобождения белья от грязи, можно увидеть не только деревянную бадью, замшелую и чуть ли не покрытую плесенью, – нет! В этой допотопной прачечной всё омерзительно! Ядовитая ржа разъедает железные обручи, которые из последних сил удерживают в своих чахоточных объятиях трухлявые доски. На заднем плане разрисованная декорация показывает нам в высшей степени негигиеничную кухонную утварь, которую явно моют и чистят редко и неправильно, да и развешена она на искусно изображенных ржавых гвоздях с таким устрашающим уродством, что вред ее для здоровья несомненен. Шаткий, неудобный, кособокий стул примостился возле угловатого стирального столика на хотя и чугунных, но расползающихся, кривых и рахитичных ножках. Вы только гляньте! Вот как в прежние времена, до изобретения новой стиральной машины, прозябало несчастное человечество: денно и нощно горбилось оно над своими жестяными корытами, заскорузлыми руками тщетно оттирая грязь со своего нечистого белья. А если случалось горемычной прачке на минутку присесть, то только на такой вот убогий стул, грозивший ежесекундно развалиться даже под тщедушным весом ее и без того отощавшего тела. И всё это наши дурни предки называли жизнью! По утрам плеснув на свои измученные лица пригоршню кишащей бактериями колодезной воды из убогого умывальника, что еле-еле держится на вон том разболтанном умывальном столике, они ходили вечно грязные и в конце концов умирали от бубонной чумы, чьи бациллы гнездились и размножались в их допотопных бадьях и корытах.

Зато сегодня – с тех пор как изобретена новая стиральная машина, – как нетрудно убедиться, всё стало совсем по-другому: кастрюли сияют серебристым алюминием, светлая кухонная мебель и плита поражают удобством и чистотой, человек здесь уже не сгибается в три погибели, а гордо стоит в полный рост возле сияющего аппарата из нержавеющей стали, управляемого одним грациозным движением руки, одним поворотом послушного рычага, этот человек принимает душ в фарфорово-белоснежной ванне, по три раза на дню меняет чистые рубашки и умирает в конце концов в преклонном возрасте просто от старческой немощи, хотя и этой причине смерти осталось жить от силы несколько десятилетий, ибо современная медицина, несомненно, победит и ее. Земная жизнь возле современной стиральной машины сравнима разве что с существованием в раю, которое в связи с этим за ненадобностью вообще стало весьма сомнительным. Неужели нужны еще какие-то доказательства? Что ж, современная коммерция готова предоставить и их. Опасение, что бытовой реквизит и размалеванные декорации не окажут на прохожих должного воздействия, породило в коммерческих головах гениальную в своей простоте и несомненно американскую идею поместить в витрине рядом с предметами и муляжами живых людей. Ведь, по счастью, антисанитарные старушки времен допотопных стиральных корыт еще не все вымерли. Вот одну такую бабусю и наняли, запихнули в витрину, как некую трижды проклятую Данаиду[8], и приказали за скудную поденную плату впустую стирать грязные рубашки. Зато в современную витрину определили ее внучку, живую, молоденькую, хорошенькую, беспрерывно манипулирующую кнопками и рычагами стиральную гёрл, в кокетливом колпачке, чулочках искусственного шелка и с маникюром.

И теперь ежедневно, ближе к вечеру, на Курфюрстендамм можно наблюдать этот захватывающий, возвышенный спектакль – видимо, до тех пор пока все потенциальные покупатели не обзаведутся новой стиральной машиной. И ни градостроительный надзор, ни полиция нравов ничего против подобной рекламы не имеют. Это в чистом виде манифестация американского рекламного идеализма, который мало-помалу начинает воодушевлять и Европу и, само собой, отвоевывает себе плацдарм и в Берлине, на Курфюрстендамм, этой столбовой дороге цивилизации. Полагаю, за отдельную плату он готов, чего доброго, показать нам даже кончину несчастной старушки над ее убогим корытом, а стиральную гёрл заставить исполнять победный танец над трупом родимой бабушки. Это было бы вполне в духе нашего времени и современных способов стирки.

Послесловие:

Когда эти строки уже были написаны, они, к сожалению, утратили наглядность: стиральная гёрл и ее бабушка из витрин на Курфюрстендамм исчезли – скорее всего, лишь на время. Вероятно, они выступают теперь в витринах других магазинов. Ибо предположить, что в современной коммерции происходит улучшение вкусов, невозможно. Улучшаются в наши дни только стиральные машины.

Münchner Neueste Nachrichten, 17.11.1929

Отчий дом

«Отчий дом» – понятие переменчивое. Еще полвека назад, гордясь добротной кладкой, он стоял на незыблемой почве предания, прочная штукатурка сантиментов надежно защищала его стены, а его крыша, несомая солидными стропилами авторитета, мерцая ладной черепицей, попечительным кровом простиралась над подрастающим потомством. Само собой разумелось, что человек появлялся на свет и воспитывался в родительском доме. Молодые люди если и покидали его, то лишь с одной целью – основать свой собственный родительский дом. В итоге на протяжении многих столетий деревни, города, целые отчизны почти сплошь состояли из родительских домов, лишь изредка перемежаемых домами сиротскими. И в каждом таком отчем доме правил отец, заправляла и присматривала мать, в большем или меньшем количестве бузили дети.

Теда Беем. Реклама на улицах Берлина. 1930 г.

Но вот уже несколько десятилетий, особенно после великой войны, отчие дома стоят в этом мире как неприкаянные, этакие открытые всем ветрам словесные каркасы, в которых хоть и полно мебели, коридоров, родителей, детей, солонок и сахарниц, но держится всё это кое-как, скорее, по созвучию лада и уклада, обычая и привычки, а еще по прихоти ленивой силы, которая по недоразумению именуется у нас «традицией». Дети появляются теперь на свет не в родительских опочивальнях, а в просторных, светлых чертогах родильных клиник, где за час сходят с конвейера (чуть ли не выводятся, как птенцы) по нескольку младенцев – и у колыбели новорожденного стоит теперь не сказочная волшебница-фея, а лишь сверкающая белоснежной чистотой госпожа гигиена, ангел-хранитель этого мира, благоухающая карболкой, победоносная истребительница бацилл, все зародыши всех болезней уничтожающая в зародыше. И создается впечатление, будто люди, подобным коллективным образом являющиеся на свет, больше не в силах у себя дома чувствовать себя как дома. Кажется, будто их всё время тянет назад, под светлые, просторные, гулкие своды, где их матери корчились в родовых муках, а младенцы пополняли народонаселение толпами, как новобранцы пополняют полки. Уезжая на стремительных автомобилях, улетая на тарахтящих аэропланах, люди торопятся покинуть отчие дома – и потом всю жизнь ищут коллективной смерти в автомобильной или авиакатастрофе, в грандиозных бедствиях, в удушье отравляющих газов – ищут логического коллективного конца своему существованию, начало которому было положено коллективным рождением. Отцы выглядят братьями своим сыновьям, а матери, эти вечные коротко стриженные гёрлз, сестрами своим дочерям. Юность стала умудренной, старость придурковатой. Кажется, будто братья и сестры перестали чувствовать родство материнского лона. (Впрочем, как знать, быть может, их – вопреки всем мерам предосторожности – и впрямь перепутали еще в младенчестве.) Брат брату теперь даже не враг, а просто чужак. И отчие дома постепенно превратились в гостиницы, где равнодушные, чужие друг другу люди просто спят, едят и пьют рядом. Больше того, всё чаще в таких домах каждый платит свою долю в общий кошт, если и дальше так пойдет, то скоро все члены семьи будут еженедельно получать свои счета за проживание и исправно их оплачивать. Молчаливые, погруженные каждый в свои чаяния и заботы, они иногда еще сиживают за общим столом, отделенные друг от друга стеклянными перегородками взаимной чуждости. Они не любят друг друга, да и знакомы-то лишь мельком. Но нет между ними и ненависти, они просто друг другу в тягость. Отец больше не режет каждому хлеб – еще на кухне, бездушно, словно пилой дрова, хлеб за него разделило на всех новомодное приспособление, сильно смахивающее на гильотину. И сдается, будто отцы, с тех пор как они перестали произносить перед трапезой молитву и преломлять хлеб, перестали быть и хозяевами в своих домах. А когда пытаются ими стать, превращаются в смешных домашних тиранов, чтобы фигурировать на сцене в пьесках смешных драматургов или под руками психоаналитиков, этих вещунов нашей эпохи, превратиться в набор так называемых комплексов. Лишь изредка в заброшенных глухих деревнях еще можно зайти в дом, где крестьянин по старинке сидит во главе стола в окружении своих чад и домочадцев. Когда он молчит – все молчат, когда он говорит – все слушают. Сыновья и дочери его боятся. Быть может, они его вдобавок и ненавидят, но даже ненависть эта полезна и плодотворна, ибо исполнена уважения и в любой миг может обернуться любовью, да-да, зачастую эта ненависть всего лишь заместительница любви, которую отец намеренно не позволяет выказать, чтобы не «расслаблять» всё семейство. Есть что-то величественное и возвышенное в этой чистой, безмолвной, неприкрытой ненависти, иногда она даже угодна природному порядку вещей. Над таким отчим домом крыша покоится столь же естественно, как небосвод над землей. Но подобных домов, как уже было сказано, почти не осталось. А значит, рассуждать о них так, будто они и вправду еще существуют на свете, – всё равно что глумиться над ними. Куда уместнее поразмыслить о коллективных домах, контуры которых уже проступают из дымки будущего, хотя неизвестно, будут ли они хороши. При живых родителях дети в них будут оставаться сиротами. При живых мужьях жены будут оставаться вдовами. У отцов будут сыновья и дочери, но отец будет им не отцом, а всего лишь тем, кто их зачал. И будут братья у братьев, и сестры у сестер, но все, все они будут одиноки. Отчаянно, безысходно одиноки, как это бывает с человеком лишь в сообществе себе подобных…

Das Tagebuch, 22.03.1930

Часть 2

Судьбы города

Вокруг колонны Победы

Небо уже подкрасило свою голубизну, словно надумало сходить к фотографу, мартовское солнце смотрит ласково и дружелюбно. Колонна Победы, стройная и нагая, вздымается в небесную лазурь, как будто принимает солнечную ванну. Как и все выдающиеся персоны, истинную популярность и всенародную любовь она снискала лишь теперь, став жертвой неудавшегося покушения[9].

А ведь долгие годы она была довольно одинока. Разве что уличные фотографы с их ходульными треногами иной раз пользовались ею как фоном, дабы увековечить бессмысленный смех подловленных простофиль-прохожих. Она была безделушкой немецкой истории, сувенирной открыткой для приезжих, объектом экскурсий для школьников. Нормальный взрослый местный житель не взбирался на нее никогда.

Зато теперь, в полуденный час, две-три сотни берлинцев толпятся вокруг колонны Победы, вдыхая дымок едва не состоявшейся сенсации и упиваясь политическими диспутами.

Я, к примеру, совершенно уверен, что вон тот господин в плаще-накидке и широкополой шляпе, напоминающей гигантский гриб, что вырос в самых непроходимых дебрях Тиргартена, – это тихий кабинетный ученый, изучающий, допустим, кристаллизацию кварцев. Вот уже четверть века он каждый день выходит прогуляться по одной и той же аллее, туда и обратно, с неукоснительностью латунного маятника в стенных часах, чтобы потом немедленно отправиться домой. Но сегодня, смотрите-ка, он прошел свой обычный маршрут лишь в один конец, чтобы затем отправиться к колонне Победы. И теперь с большим интересом слушает, как какой-то коротышка, держа в одной руке шляпу, а другой отирая свою вспотевшую лысину носовым платком с трогательной голубой каемочкой, рассуждает о пикриновой кислоте.

Не знаю, имеет ли именно пикриновая кислота хоть какое-то отношение к кристаллизации кварцев. Как бы там ни было, интерес ученого к этому веществу поистине неисчерпаем.

– Динамит, – доносится до меня, – чрезвычайно опасен. Динамитом туннели взрывают. А картонная коробка еще больше эту его опасность усугубляет, потому что образует замкнутое пространство.

– Да как же они этот запальный шнур сразу не учуяли! – изумляется некая дамочка. – У себя дома я малейший запах гари тотчас же слышу. – И дама демонстративно нюхает воздух, словно и сегодня еще способна уловить рассеявшийся вчера дымок запального шнура. Окружающие женщины принюхиваются вместе с ней и с готовностью соглашаются: ну конечно!

– А что это за штука такая, этот ваш бигрин? – вопрошает здоровенный детина рядом со мной. Лицо его розовеет похмельным полуденным румянцем, словно с высоты своего роста он уже узрел альпийский закат. И говорит он о бигрине с таким неподдельно задорным интересом, будто это некое новое всенародное увеселение.

«Национально мыслящий» немец полагает, что это всё дело рук коммунистов. Случившийся тут же коммунист подозревает как раз националистов. Возникшие идейные разногласия разгораются всё сильнее, и запальный шнур партийно-политической свары распространяет вокруг себя чадное зловоние.

А колонна Победы, беззаботная и ни о чем не ведающая, тем временем гордо и прямехонько возносится ввысь, радуясь, что доступ к ней наконец-то закрыт для всех посетителей.

Я лично нисколько не сомневаюсь: взберись сейчас кто-нибудь на колонну Победы, он непременно услышал бы, как Господь Бог на чем свет стоит костерит глупость всего рода людского, что живет партийными распрями и гибнет от пикриновой кислоты.

Neue Berliner Zeitung, 15.03.1921

Парк Шиллера

Парк Шиллера открывается взгляду внезапно, в северной части города, словно нежданная драгоценность среди будничной заурядности и бедноты берлинского севера. Это парк в изгнании. Кажется, будто когда-то он обретался на фешенебельном берлинском западе, а потом, по случаю изгнания на север, его лишили главных парковых украшений – пруда с благородными лебедями и будки метеостанции с барометром и солнечными часами.

Но ему милостиво оставили плакучие ивы и его свиту, парковых смотрителей. Это молчаливые и, вероятно, очень добросердечные люди, поскольку работа их не разъедает душу. Они, пожалуй, являют собой единственную на этом свете безобидную полицию – словно предупредительные таблички, ожившие по воле Господа и городского магистрата и от скуки покинувшие свои раз и навсегда распределенные позиции, они блуждают теперь по аллеям парка. На их лицах всё еще виднеется поблекший призыв: «Граждане, берегите зеленые насаждения!» – а ивовые прутики у них в руках – что-то вроде пружинистых и ласковых восклицательных знаков к этой надписи. Парковые смотрители, кстати, единственные живые существа, которым разрешается здесь ходить по газонам.

Неизвестный фотограф. Автобусы на Унтер ден Линден. Около 1925 г.

Хотел бы я знать, чем занимаются парковые смотрители зимой. Ибо почти невозможно помыслить, что они когда-либо покидают вверенную им территорию и коротают зиму в кухонном тепле среди жен и детишек. Наверное, они укутываются в тряпье и солому, а прохожие принимают их за кусты роз. А может, за мраморную фауну или бронзовых фонтанных ангелочков. Либо они зарываются на зиму в землю, а по весне всходят вместе с примулами и первыми фиалками. Как они, наподобие лесных обитателей, кормятся ягодами шиповника, я видел собственными глазами. Когда их о чем-то спрашиваешь, они, прежде чем ответить, погружаются в раздумье. Они всегда словно укутаны в кокон одиночества, под стать могильщикам и смотрителям маяков…

Эмиль Отто Хоппе. Шпрее. Вид на мост Обербаумбрюкке. 1925 г.

Люди, живущие поблизости от Парка Шиллера, каждое утро раным-рано уходят на работу. Вот почему здесь по утрам так безлюдно, словно вход в парк вообще запрещен. В пустынных, будто заповедных, парковых угодьях встретишь разве что уныло плетущегося безработного.

Или двух девчонок, лет семнадцати, влюбленных в природу, мечтательно бредущих по аллее. Они словно две березки, которым вздумалось прогуляться. Настоящие же березки накрепко вросли корнями в землю и способны лишь изгибать тонкий стан.

Детишки приходят сюда уже после трех с лопатками, совками и мамашами. Мамаш они оставляют на широких белых скамейках, а сами топают к песочнице.

Господь сотворил песок исключительно для малышей, дабы они в мудром бескорыстии игры воспроизводили суть и смысл всякой людской деятельности. Они засыпают песком свои ведерки в одном месте и тащат в другое, чтобы там высыпать. На смену им приходят другие малыши, чтобы из образовавшейся горки загрузить в ведерко песок и отнести на прежнее место.

Такова жизнь.

Зато плакучие ивы напоминают о смерти.

Они несколько пышноваты и экзальтированны, всё еще сочно зеленые среди осеннего лиственного пестроцветья, и в патетике их есть что-то человеческое. Их, плакучие ивы, Господь сотворил не сразу, а только когда решился сделать людей смертными. Они в известном смысле древесные существа второго порядка, флора с интеллектом и безусловным чувством ритуала.

И в Парке Шиллера листва по-осеннему опадает с деревьев, но не остается на земле. Это не то, что в парк Тиргартен, где достойный жалости посетитель вынужден пробираться по густому лиственному ковру чуть ли не вброд. Производя при этом весьма поэтичный шорох и отягощая душу унынием. В Парке Шиллера предприимчивые аборигены Веддинга[10] кропотливо собирают листву каждый вечер, сушат ее и отапливают ею зимой свои жилища.

Шуршание листвы – роскошь; когда нет центрального отопления, поэзия палой листвы противна природе.

Плоды шиповника напоминают маленькие, пузатые бутылочки ликера, словно разбросанные здесь в рекламных целях. Они падают с кустов совершенно бесплатно, а детишки их подбирают. Парковые смотрители наблюдают за этим с эпическим спокойствием. Поистине испытываешь доверие к Создателю, который кормит смотрителей плодами дерев своих и даже одевает их в форменные береты городского магистрата.

Berliner Börsen-Courier, 23.10.1923

Месяц май

Несокрушимая традиция вот уже несколько столетий узаконивает сентиментальную связь между непререкаемым и деловито-сухим наступлением календарного срока – и пробуждением странной умиленности в человеческих сердцах. А ведь чувства человеческие весьма редко – как в данном случае – подчиняются прихотям всеисчисляющего разума. (Тут впору и впрямь поверить, будто природа на самом-то деле живет по законам математики.) Всевластию этого месяца открываются эмоциональные поры даже самых черствых людских особей, наглухо закованных в броню практических соображений. Неодолимому очарованию майской лирики не способен противостоять никто. Вера во всемогущество этого месяца неистребимо гнездится даже в самой холодной и расчетливой груди.

В его наименование наш язык вложил всю доступную ему нежность: мягкое, трепетное смыкание губ, за которым – высвобождающим дифтонгом – следует ликующий, почти первобытный вскрик ликования. Это имя-возглас доступно даже грудным младенцам. Оно роднит изборожденные страданием и болью старческие уста с беззаботно лопочущими губками невинного дитяти.

Однако голод превращает ландыши в подножный корм. Поэты вслушиваются в соловьиные трели в надежде поживиться отнюдь не мелодией. Грабители пышным цветом процветают в кущах парка Тиргартен. Охочие до эротических приключений горожане ищут случая насладиться любовью в кустах… В тридцать одном майском дне как будто спрессовано всё блаженство мира. Радость жизни, безжалостно отнятая у всех остальных одиннадцати месяцев-пасынков, вольготно рассыпана по этим четырем неделям. Все пьянящие душу флюиды весны роятся в одном заповедном отсеке грегорианского календаря.

А происходит в этот месяц всего лишь неоднократно воспетое лириками пробуждение природы, которой, как известно, ведают аграрии, время от времени великодушно и совершенно бесплатно предоставляя оную всем прочим смертным для прогулок и пикников.

Солнце, это радикально социалистически настроенное небесное светило, пока что, как ни странно, еще не заграбастано в собственность каким-нибудь небесным магнатом, а по-прежнему светит всем людям поровну, с одинаковым пылом согревая и впалые щеки голодного, и толстое пузо сытого.

Теда Беем. Реклама на улицах Берлина. 1930 г.

К числу бесплатных объектов всё еще принадлежат пресловутые весенние облака, а также «ласковые майские дуновения», которыми так любят пользоваться поэты, равно как и голубое небо, за которым с прежним упорством прячется Господь, дабы без помех удовлетворять ходатайства особо набожных граждан. Так называемые перелетные птицы, живые воплощения человеческой тоски, всё еще возвращаются с юга, неисправимые в своем стремлении к перелетам, всё еще подчиняясь непостижимой тяге к нашей старушке Европе, которая, если подумать, нисколько им не нужна. Власть обычая и инстинкта столь неодолима в племени этих пернатых созданий, что они не замечают ни конференций Лиги Наций, ни редакций газет, ни товарных бирж и всех прочих радостей европейской культуры и в своем ликующем неведении безмятежно щебечут даже там, где людям остается только плакать. (Мне довелось однажды в майский рассветный час присутствовать при исполнении смертного приговора – а в светлеющем небе заливались жаворонки.) Эти неразумные птахи щебечут даже в Берлинской аллее Победы[11].