Поступь хаоса

Вот тебе и весь Прентисстаун. Население сто сорок семь человек и все время падает, падает… сто сорок шесть человек и один получеловек.

Бен говорит, когда-то по всему Новому свету были разбросаны поселения, все наши корабли приземлились примерно в одно время – лет за десять до меня это было, а потом началась война с ушлепками, и ушлепки выпустили микроба, и все остальные поселения повымело, и сам Прентисстаун тоже почти повымело, и выжил он только лишь благодаря военному мастерству мэра Прентисса, и хоть мэр Прентисс – кошмар не приведи господь, мы ему обязаны, по крайней мере, этим, што единственные выжили в целом огромном мире без женщин, которому нечего сказать в свое оправдание, – городок на сто сорок шесть мужиков, который вымирает потихоньку с каждым божьим днем.

Потомуш некоторые всего этого вынести не могут. Берут и кончают с собой, как мистер Ройял, или просто исчезают, как мистер Голт, сосед наш старый, который раньше вторую овечью ферму держал. Или мистер Майкл, наш второй лучший плотник, или мистер Ван Вик, который пропал в тот самый день, когда сын его стал мужчиной. Не такое уж редкое это дело. Если весь твой мир – один-разъединственный Шумный городишко без малейшего будущего, иногда просто берешь и уходишь, хоть идти тебе и некуда.

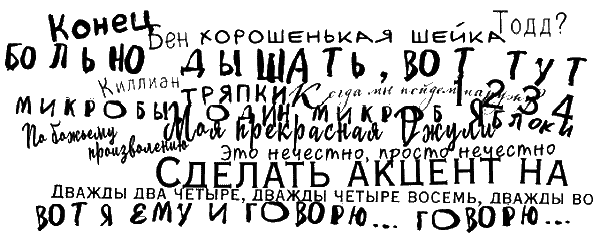

Потомуш когда я, получеловек, вот сейчас гляжу отсюда на город, я слышу всех их до последнего. Их Шум омывает снизу холм, накатывается на него волнами, как потоп, как пожар, как чудовище размером с небо – наступает на тебя и бежать больше некуда.

Вот так оно все и есть. Каждую минуту каждого дня всей моей трепаной идиотской жизни в этом трепаном идиотском городе. Уши можно не затыкать, не поможет:

Голоса болтают, стонут, плачут, поют.

Плачут.

Поют.

И если бы только плакали и пели. Если бы только словами. Есть еще и картинки. Картинки хлещут тебе в голову потоком, как бы ты ни сопротивлялся: воспоминания, фантазии, тайны, планы, вранье, вранье, вранье. Потомуш и в Шуме можно врать – даже когда все вокруг знают, што ты думаешь, можно закопать одно под другое, спрятать у всех на виду; просто не думать четко или уговорить сам себя, што правда не это, а прямо противоположное, так што кто его разберет в целом потоке, где вода, а чем и носка не замочишь?

Потому што мужчины врут и больше всего врут самим себе.

Вот, например, я никогда не видел живьем ни спакла, ни женщины. На видаках – видел, пока их вне закона не объявили. Зато я их все время вижу в мужском Шуме, потому как о чем еще мужчинам думать, как не о врагах и сексе? Правда, спаклы у них в Шуме сильно крупнее и злее, чем на видаке. А у женщин светлее волосы и перси больше, а одежды на них меньше, и милошти они свои даруют куда свободней. А потому изо всей моей повести о нашем здешнем житье-бытье прежде всего и важнее всего надо помнить одно: Шум не есть истина. Шум – то, што мужчины хотят видеть как истину, и между тем и другим есть разница – такая огромная, што, не ровен час, задавит, если не быть все время настороже.

– Домой, Тодд? – гавкнул снизу Мэнчи.

Погромче прежнего, потому как нет иного способа разговаривать в Шуме.

– Ага, пошли.

Мы жили на другой стороне, с северо-востока, и штобы попасть туда, нужно пройти чрез город насквозь, хошь не хошь, и как можно скорее.

Первым делом мимо лавки мистера Фелпса. Лавка загибается, как и все в городе, и большую часть времени мистер Фелпс проводит в пучине отчаяния. Когда приходишь к нему за покупками, он ведет себя вежливо, но беда так и сочится из него, каплет, как гной из пореза. Конец, говорит его Шум, всему конец, и Джули, милая, дорогая моя Джули – это жена, и в Шуме у мистера Фелпса она щеголяет всегда в чем мать родила.

– Здорово, Тодд, – кричит он, завидев, как мы с Мэнчи несемся мимо.

– И вам здравствовать, мистер Фелпс.

– День-то нонеча какая красивая, а?

– Да хоть куда, мистер Фелпс.

– Крыса! – по-своему понимает Мэнчи, и мистер Фелпс хохочет, но его Шум продолжает твердить конец, и Джули, и тряпки, и сыпать картинками того, по чём он особенно скучает в жене и што она, бывалоча, делала, как будто в этом есть што-то уникальное.

Я у себя в Шуме не думаю ничего такого специального для мистера Фелпса, только обычное барахло, с которым все равно ничего не поделать. Хотя, должен признать, думаю громко, штобы прикрыть мысли о той дыре на болотах, спрятать ее под Шумом пошумнее.

Ума не приложу, зачем мне это… зачем ее прятать.

Но все равно прячу.

Мы с Мэнчи чешем во все лопатки, потомуш следующим номером у нас бензоштанция, а к ней комплектом мистер Моллот. Бензоштанция больше не работает, потому што делегенератор, делавший бензин, о прошлом годе дал дуба и торчит теперь рядом со штанцией, как эдакий безобразный большой палец на ноге, когда его собьешь и наступать больно, и никто рядом с ним не живет, окромя мистера Моллота, а мистер Моллот гораздо хуже мистера Фелпса: он свой Шум целит прямо в тебя.

А Шум у него гадкий. Злой Шум. В нем видишь себя так, как ни в жизнь не захотел бы видеть; скверные картинки, жестокие, с кровью, так што остается только выкрутить свой собственный Шум на полную мощность и поглотить им Шум мистера Фелпса, и послать ему оба назад.

Яблоки и всему конец и сначала руку и Бен и Джули и Крыса, Тодд? и генератор козлит и тряпки и просто заткнись уже.

Посмотри на меня, мальчик.

Я машинально поворачиваю голову, хоть и знаю, што не хочу, но иногда тебя вот так ловят врасплох, и я поворачиваю голову, а в окне стоит мистер Моллот и глядит прямо на меня; один месяц, думает он, и из егойного Шума проступает картинка: я стою один, сам по себе, но как-то даже еще более одиноко – я не знаю, што это значит, и реально ли оно вообще, или это нарочная ложь, и я представляю, как молоток бьет мистера Моллота по голове – раз, еще раз, еще раз, – а он все стоит и улыбается мне из окна.

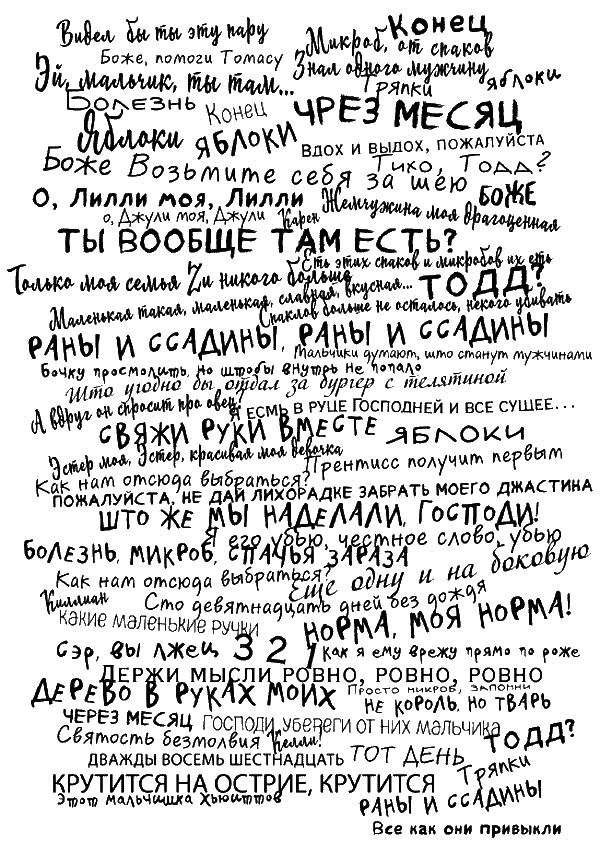

Улица поворачивает за штанцию, мимо клиники, а там доктор Болдуин и все стоны и рыдания, с которыми мужчины идут к докторам, когда никаких поводов для рыданий нет. Сегодня у него мистер Фокс – жалуется, што не может дышать, и было бы его жалко, если бы он при этом не дымил как не в себя. А если пройти клинику, боже-мой-всемогущий, наступит идиотский паб, где даже в это время дня Шум стоит коромыслом, потому што они там музыку выкручивают на полную катушку – заглушить, значит, Шум, но получается плохо, и на тебе сразу и громкую музыку, и громкий Шум, а Шум, еще того хуже, пьяный, и он прилетает тебе в голову, как киянка. Вопли, и вой, и рыданья мужчин, чьи лица никогда не меняются, и ужасоминания прошлого, и женщины, женщины, которые когда-то были. Куча всего о женщинах, только все бессмысленное, потому што пьяный Шум – он как пьяный мужик: смутный, скучный, опасный, и все в дыму.

Через центр идти тяжело, трудно думать хоть на шаг вперед – слишком много Шума валится тебе на плечи. Понятия не имею, как мужчины справляются – как я буду справляться, когда стану мужчиной… если только в тот день што-то не изменится. Што-то такое, о чем я не знаю.

Дорога забирает мимо паба направо, к полицейскому ушастку и тюрьме – все в одном месте и используется куда активнее, чем можно было бы предположить для такого мелкого городишки. Шериф – мистер Прентисс-младший, который хорошо если на два года старше меня, и мужчиной-то пробыл всего ничего, но за работу взялся только в путь, и в камере у него вечно кто-то сидит – из кого мэр Прентисс велел ему на этой неделе сделать пример прочим в назидание. Сейчас, скажем, это мистер Тернер, маловато сдавший зерна «на нужды города», то бишь не поделившийся урожаем просто так, забесплатно, с Прентиссом и его людьми.

Вот вы вместе со своей псиной и проскочили весь город и оставили позади Шум мистеров Фелпса, Моллота, Фокса и Болдуина, и Супершум из паба, и Шум мистера Прентисса-младшего, и стоны мистера Тернера, но не Шум города в целом, потомуш впереди еще Церковь.

Церковь – это почему мы вообще здесь, в Новом свете, начать с того. Почти што каждое воскресенье Аарон вещает здесь с амвона, как мы оставили позади грех и скверну Старого света и вознамерились вести жизнь чистую и братскую на брегах нового Эдема.

Ну, што, отлично ведем, а?

Люди в церковь все еще ходят, в основном потому што привыкли, хоть сам мэр и пренебрегает – пусть другие слушают, как Аарон проповедует: мы сами, дескать, – единственное, што у нас есть, мужчины, братья, и должны быть повязаны в единую цепь. Община типа.

Ибо ежели пал один, все падут.

Вот это конкретно он повторяет очень часто.

Идучи мимо церковного крыльца, мы с Мэнчи держимся тише воды ниже травы. Изнутри несется молитвенный Шум – у него особый вкус, пурпурный такой и тошнотный, будто там люди кровью текут. Шум вечно один и тот же, да только кровь не кончается. Помоги нам, спаси нас, прости нас, помоги нам, спаси нас, прости нас, избави нас, уведи отсюда, пожалуйста, Боже, пожалуйста, Боже, пожалуйста, Боже, хотя, насколько я знаю, никто еще ничего не слышал от этого их бога в ответ – никакого Шума.

Аарон тоже там – вернулся с прогулки и разглагольствует поверх молитв. Слышно его голос – а не только Шум: всякое про жертву, про Писание, про благодать и про святость; такую трескотню поднял, што Шум позади него пылает сплошным серым пламенем – ничего в нем не разберешь, а ведь, может быть, это все неспроста. Проповедь ведь вполне может што-то и прикрывать… и я даже начинаю задумываться – уж не знаю ли я, часом, што.

А дальше я расслышал у него в Шуме молодой Тодд? и скомандовал:

– Наддай, Мэнчи! – и мы с ним припустили со всех ног.

Переваливая чрез хребтину Прентисстауна, последним минуешь мэрский дом, а это самый странный и тяжкий Шум из всех, потому как мэр Прентисс…

Другой он, вот. Не такой, как остальные.

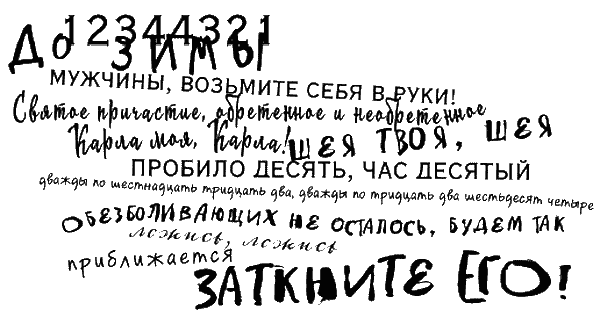

Его Шум жутко четкий, и я имею в виду, жутко в самом жутком смысле слова. Он, видите ли, полагает, што в Шум можно привнести порядок. Просеять его, разобрать, взнуздать и приставить к какому-то делу. Когда идешь мимо мэрского дома, слышишь его – его и ближайших к нему людей, его ставленников и помощников, и они вечно заняты этими своими умственными упражнениями: считают все што-то, представляют идеальные фигуры, декламируют – я есмь круг, круг есть я, – што бы это там ни значило… как будто он там себе маленькую армию строит, готовится к чему-то, кует оружие из самого Шума.

Угрожающе это звучит. Страшно. Как будто мир надумал измениться, а тебя с собой не взял.

12344321

я есмь круг, круг есть я

12344321

Если один из нас падет, все падут.

Скоро я стану мужчиной, а мужчины от страха не бегают, но я отвесил Мэнчи легкого пинка, и мы с ним прибавили шагу, обойдя мэрский дом по самой широкой дуге. А дальше вот она – гравийная тропка к самому нашему дому.

Вскоре город пропал позади, и Шум начал стихать (правда, совсем он не стихнет никогда). Мы с собакой перевели дух.

– Шум, Тодд, – тявкнул Мэнчи.

– Да сэр.

– Тихо на болоте, – добавил он. – Тихо, тихо, тихо.

– Да, – сказал я, а потом подумал как следует. – Заткнись, Мэнчи. – И шлепнул его по попе.

– Ой, Тодд?

Я поспешно оглянулся на город. Шум – он не воробей, вылетит – не поймаешь. Если представить, как оно выглядит… летит по воздуху… наверное, можно увидеть, как она отлетает от меня, эта дырка в Шуме, прямо из моих мыслей вылетает, оттуда, где я ее прятал… такой ведь совсем маленький кусочек Шума. Когда все кругом так орет, ее немудрено и пропустить… но все равно улетела, улетела, улетела – туда, назад, в мир мужчин.

3

Бен и Киллиан

– И где тебя, спрашивается, носило? – осведомился Киллиан, стоило только нам с Мэнчи показаться в конце дорожки.

Он валялся на земле, по уши в нашем маленьком делегенераторе, который перед домом, и чинил што там у него опять сломалось в этом месяце. Руки – в машинном масле, рожа – в досаде, а Шум гудит, точно рой чокнутых пчел. Я почувствовал, што и сам закипаю, а ведь еще даже до дома не дошел.

– На болотах, для Бена яблоки добывал, – буркнул я.

– У нас тут дел невпроворот, а малышня играть бегает, – процедил он и уткнулся обратно в генератор.

Унутри што-то лязгнуло.

– Мать его! – донеслось оттуда.

– Если ты меня слушал, я не сказал, што играл! – сказал я, но вышел почти ор. – Бен захотел яблок, и я принес ему шлепаных яблок!

– Угу, – Киллиан окинул меня неприветливым взглядом. – И где же нонеча эти яблоки?

Потому што никаких яблок при мне нет. И я даже не помню, где потерял сумку, которую начал ими набивать, но это наверняка случилось, когда…

– Когда што? – осведомился Киллиан.

– Хорош меня подслушивать! – рявкнул я.

Он испустил фирменный Киллиановский вздох.

– Мы не так уж многого от тебя тут просим, Тодд…

Безбожное вранье.

– …но нам одним с фермой не справиться.

Это правда.

– И даже если ты делаешь все, што тебя просят, чего не бывает никогда…

Еще одна ложь, они на мне, как на скотине, пашут.

– …мы все равно едва сводим концы с концами, не забыл?

Снова правда. Город больше не в силах расти – только съеживаться, а помощи как не было, так и нет.

– Изволь слушать, когда я с тобой разговариваю.

– Злится, – прокомментировал Мэнчи.

– Заткнись.

– Не смей так разговаривать с собакой, – оборвал меня Киллиан.

А я не с собакой разговариваю, подумал я достаточно громко, штобы он точно услышал.

Киллиан прожег меня взглядом, я прожег его – так оно всегда и бывает. Наш Шум запульсировал красным от злости. С Киллианом у нас никогда не ладилось; Бен всегда был добрый, а Киллиан – другой, и чем ближе день, когда я стану мужчиной и больше не буду обязан грести этот его навоз лопатой, тем хуже у нас дела.

Киллиан закрыл глаза и громко втянул носом воздух.

– Тодд… – начал он тише, чем раньше.

– Где Бен? – перебил его я.

У него лицо малость затвердело.

– Окот начнется через неделю, Тодд.

– Где Бен? – только и повторил в ответ я.

– Ты отведешь овец пастись на выгон, а потом починишь ворота на восточное поле – раз и навсегда, Тодд Хьюитт. Я тебя уже дважды об этом просил.

Я покрепче уперся пятками в землю.

– Как ты сходил на болота, Тодд? – как можно саркастичнее полюбопытствовал я. – Ну, там все было очень круто, Киллиан, спасибо, што интересуешься. Видал на болоте што-нить интересное, а, Тодд? Забавно, што ты спросил, Киллиан, потому как я и вправду видал кой-чего интересное, чем вот и губа моя объясняется, про которую ты, конечно, не спрашивал, но, я смекаю, это подождет, пока я овец покормлю и починю эти трепаные ворота!

– Следи за языком, – отрезал Киллиан. – У меня нет времени на твои глупые игры. Иди к овцам.

Я стиснул кулаки и издал што-то вроде «Ыыыххх!» – каковой звук должен был объяснить Киллиану, што я больше ни секунды не могу мириться с его неразумием.

– Пошли, Мэнчи, – скомандовал я.

– Овцы, Тодд, – напомнил Киллиан нам в спину. – Сначала овцы.

– Да займусь я трепаными овцами! – пробормотал я сквозь зубы и припустил быстрее.

Кровь так и скакала, и Мэнчи взволновался от рева моего Шума.

– Овцы! Овцы, Тодд! Овцы, овцы, тихо, Тодд! Тихо, тихо на болоте! Тодд!

– Заткнись, Мэнчи.

– Это еще што такое? – Киллиан так это сказал, што мы оба разом повернулись к нему.

Он сидел у генератора, весь сосредоточенный на нас, и Шум его тоже – как лазер.

– Тихо, Киллиан, – гавкнул Мэнчи.

– Што еще за «тихо»? – Взгляд Киллиана вместе с Шумом обыскивал меня вдоль и поперек.

– Тебе какое дело? – Я отвернулся. – Мне еще шлепаных овец кормить.

– Тодд, погоди… – Но тут в генераторе што-то запикало, и с новым «Черт!» он уткнулся обратно, хотя стая вопросительных знаков так и полетела с Шумом нам вслед, рассеиваясь по дороге, пока мы заворачивали к полям.

К черту его, к черту, к черту его и всех, думал я – приблизительно такими словами и еще другими, похуже, – топая через ферму.

Мы жили где-то в миле к северо-востоку от города. Половина хозяйства – под овец, вторая – под пшеницу. Пшеница труднее, но ей занимаются в основном Бен и Киллиан. Я уже достаточно взрослый, штобы перерасти овец, поэтому овцами занимаюсь я. Я, а не «я и Мэнчи», хотя еще одна ненастоящая, врушная причина всучить мне эту псину была в том, што я, дескать, могу выучить его на овчарку, што по очевидным причинам (под чем я подразумеваю его абсолютную, непроходимую тупость) не сработало.

Короче, овец я кормлю, пою, стригу, роды принимаю, кастрирую и закалываю – вот чем я занимаюсь. Мы – один из трех в городе поставщиков мяса и шерсти; раньше были один из пяти. Скоро будем один из двух, потому што мистер Марджорибэнкс со дня на день концы отдаст от пьянства. Мы его стадо себе заберем. Ну, то есть город сольет его отару с нашей, как было, когда мистер Голт пропал без вести две зимы назад, и мне сразу прибавилось кого резать, кого холостить, кого стричь, кого случать, когда время придет, и может, мне хоть кто за это спасибо скажет? Ась? Нет таких?

Я – Тодд Хьюитт, думал я.

Сегодня все как сговорились не давать мне утишить Шум.

Я почти мужчина.

– Овцы! – сказали овцы, когда я проходил мимо и не остановился. – Овцы!

Они проводили меня взглядом.

– Овцы! Овцы!

– Овца! – облаял одну Мэнчи.

– Овца! – огрызнулась она.

Овцам сказать еще больше нечего, чем собакам.

Я прочесал ферму на предмет Бенова Шума и засек его в углу одного из пшеничных полей. Посадка давно закончена, до жатвы еще не один месяц, с пшеницей делать толком нечего, разве следить, штобы генераторы, делетрактор и электрические молотилки были готовы к работе. Думаете, это значит, мне кто-нить с овцами подсобит? Ага, щас.

Бенов Шум напевал што-то возле одной из поливочных форсунок. Я cвернул и зашагал к нему. Шум у него совсем не такой, как у Киллиана. Он спокойней, яснее, и хотя Шум на самом деле не видно, Киллианов все время кажется красноватым, а у Бена он синий или, бывает, зеленый. Они совсем разные – как огонь и вода, Бен и Киллиан, мои более-менее предки.

История у них такая: моя ма дружила с Беном еще до отлета в Новый свет. Оба они принадлежали к Церкви, когда всем вдруг предложили сняться с мест и основать новое поселение там. Ма уговорила па, Бен уговорил Киллиана, и когда корабли приземлились и поселение основали, ма и па стали держать овец, а на соседней ферме Бен и Киллиан растили пшеницу, и все было хорошо, и все дружили, и даже солнце никогда не садилось, а мужчины и женщины вместе распевали песни и любили, и жили, и никогда не болели, и уж понятное дело, не умирали.

Но это все из Шума, так што кто его знает, как оно было на самом деле. Потому как дальше родился я, и все разом поменялось. Спаклы выпустили свою женоубийственную заразу, и для ма все кончилось, а потом войну начали и выиграли, и дальше все кончилось уже почти для всего остального Нового света. И остался я, совсем мелкий, и ничего ни про што не знал – не единственный мелкий в городе, конечно, нас там уйма была, и всего полгорода мужиков, которым внезапно пришлось за нами ходить, за младенцами и мальчиками. Много нас тогда перемерло, и мне еще повезло, потому как Бен и Киллиан натурально меня взяли к себе и кормили, и растили, и учили всему, так што это им я обязан, што вообще на свете живу.

В общем, я как бы их сын. Больше, чем «как бы», но меньше, чем по-настоящему. Бен говорит, што Киллиан все время со мной ругается, потому што очень меня любит, но, если это правда, это очень забавный способ показывать свою любовь, вот што я вам скажу, совсем на любовь не похожий и на заботу тоже. Ну, это если вы меня спросите.

Но Бен – он совсем другой человек, чем Киллиан, добрый он человек, и из-за этого в Прентисстауне за нормального не сойдет. Сто сорок пять мужчин у нас в городе (даже совсем новые, только-только после дня рожденья, даже Киллиан, хотя этот – меньше прочих), и все меня в лучшем случае не замечают, а в худшем колотят, так што большую часть жизни я провожу за тем, штобы придумать, как мне так половчее на глаза не попасться и не схлопотать в лицо.

Но Бен не такой, про него даже и не расскажешь никак, не выказав себя нюней, и глупышом, и вообще дитём сущим, так што я и не буду; скажу только, што па я никогда в жизни не знал, но вот разбуди меня как-нить поутру и скажи, выбирай, мол себе кого хошь, вот тебе цельный ашортимент, Бен бы был далеко не худший выбор.

Он насвистывал, пока мы шли, и, хотя сам меня покамест не видел, а я не видел его, он почуял, што я иду, и сменил песню на другую, знакомую – Раным – рано поутрууууу, когда солнце встаааало, – говорит, ее ма особенно любила, но я думаю, это он сам ее любит, потому как пел ее мне и насвистывал, сколько я себя вообще помню. Кровь у меня все еще бурлила после Киллиана, но тут я сразу начал успокаиваться.

Да, знаю я, знаю, што это песенка для малышей, заткнись уже.

– Бен! – гавкнул Мэнчи и принялся наворачивать круги вокруг поливочного аппарата.

– Здорово, Мэнчи.

Бен уже чесал его промеж ушей. Глаза Мэнчи зажмурил и ногой колотил по земле от удовольствия, и, хотя Бен явно видел по моему Шуму, што я только што опять поругался с Киллианом, он мне о том ничего не сказал, бросил только:

– Здорово, Тодд.

– Привет, Бен.

Я уставился в землю, пиная камушек.

Яблоки, сказал Бенов Шум, и Киллиан, и как же ты вырос, и опять Киллиан, и локоть чешется, и яблоки, и ужин, и ох и тепло же сегодня, и все так спокойно и гладко, будто лечь плашмя в ручей жарким днем.

– Ты себя успокаиваешь, Тодд? – наконец спросил он. – Напоминаешь себе, кто ты такой?

– Ага. Почему он так на меня накидывается? Почему нельзя просто сказать, здорово, типа как дела? Ни ответа ни привета, а на тебе сразу с порога: «Я знаю, што ты опять што-то натворил, и я с тебя не слезу, пока не выясню што».

– Ну, вот такой он, Тодд. Ты всегда это знал.

– Ну да, а ты всегда это говорил.

Я сорвал колосок и сунул в рот, не глядя на Бена.

– Яблоки в доме оставил?

Тут уж я на него поглядел. Пожевал стебелек. Знает же, што нет, не оставил.

– И тому есть причина, – он все еще чесал Мэнчи уши. – Только непонятная.

Он пытался прочесть мой Шум – может, правду какую найдет? Большинство мужчин за такое сразу в драку лезут, но с Беном я не возражал. Он наклонил голову набок и отпустил наконец Мэнчи.

– Аарон?

– Ага, встретил его.

– Это он тебе губу разбил?

– Да.

– Вот сучий сын, – он нахмурился. – Надо мне перемолвиться с ним парой слов.

– Не надо, – сказал я. – Не надо. Только хуже будет, да оно и не болит особо.

Он взял меня за подбородок и приподнял, штобы разглядеть ссадину.

– Вот сучий сын, – повторил тихо, потом потрогал губу, и я отдернул голову.

– Пустяки, – пробормотал я.

– Держись подальше от этого человека, Тодд Хьюитт.

– Как будто я побежал на болота в надежде его повстречать!

– Он был не прав.

– Ага, срань господня, спасибо, што объяснил, Бен!

Тут я поймал обрывок его Шума, который сказал через месяц, и это было што-то новенькое – только он его быстро прикрыл остальным Шумом.

– Да в чем дело, Бен? – взвился я. – Што такое с моим днем рожденья?

Он улыбнулся, но целую секунду это была ненастоящая улыбка – это была встревоженная улыбка! – а потом уже вполне настоящая.

– Это сюрприз. Так што не смей разнюхивать.

Хоть я уже почти мужчина и почти с него ростом, ему все равно пришлось малек наклониться, штобы его лицо оказалось вровень с моим – не слишком близко, не до неудобства, но достаточно близко… еще безопасно, но я все равно немного отвел взгляд. И несмотря на то што это Бен, и я верю Бену больше, чем кому угодно еще в этом дерьмовом городишке, и што Бен спас мне жизнь и спасет еще, если придет в том нужда, я все равно не спешу открыть свой Шум и выдать, што произошло на болотах, – в основном потому, што стоило только этой мысли подобраться поближе, как мне снова сдавило грудь.