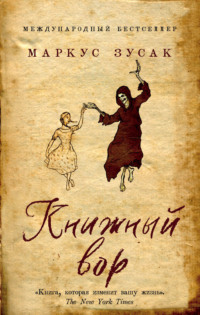

Книжный вор

Круг считал.

Они всегда считали, на всякий случай. Голоса и числа.

Обычай требовал, чтобы после боя побежденный поднял вверх руку победителя. Когда Вальтер Куглер наконец встал на ноги, он мрачно подошел к Максу и поднял его руку в небо.

– Пасиб, – сказал ему Макс.

Вальтер ответил предупреждением:

– В следующий раз я тебя убью.

За несколько следующих лет Макс Ванденбург и Вальтер Куглер подрались всего тринадцать раз. Вальтер все время хотел взять реванш за ту первую победу, которую Макс у него вырвал, а Максу хотелось повторить тот славный миг. В итоге счет был 10:3 в пользу Вальтера.

Они дрались до 1933 года, когда им исполнилось семнадцать. Невольное уважение переросло в настоящую дружбу, и жажда драки покинула их. У обоих была работа, пока в 1935‑м Макса не выставили вместе с остальными евреями с механического завода Йедермана. Было это вскоре после принятия Нюрнбергских законов[12], лишивших евреев немецкого гражданства и запретивших браки между евреями и немцами.

– Господи, – сказал Вальтер в один вечер, когда они встретились в том закоулке, где прежде обычно дрались. – Вот жизнь была, а? Про такую ерунду и не слыхали. – Он шлепнул тыльной стороной ладони по звезде на Максовом рукаве. – Сейчас бы нам и смахнуться нельзя было.

Макс не согласился:

– Да нет, можно. Нельзя жениться на еврейке, но закон не запрещает драться с евреем.

Вальтер улыбнулся:

– Наверное, есть даже такой, который этопоощряет, – но только если ты победишь.

Следующие несколько лет они виделись, мягко говоря, эпизодически. Макса, как и прочих евреев, постепенно отовсюду изгоняли, постоянно вытирали об него ноги, а Вальтер с головой ушел в работу. Печатная фирма.

Если вы из тех, кого такое интересует, то да, в те годы у Макса были кое-какие девушки. Одну звали Таня, другую Хильди. Ни одна не задержалась надолго. Времени не было – скорее всего, из-за неопределенности и растущего нажима. Максу приходилось лихорадочно искать работу. Что мог он предложить тем девушкам? К 38‑му году трудно было представить, что жизнь станет еще хуже.

И тут пришло 9 ноября. «Хрустальная ночь». Ночь битого стекла.

Та самая беда, что уничтожила стольких его соплеменников, но для Макса Ванденбурга она оказалась путем к бегству. Ему было двадцать два.

Уже многие еврейские дома хирургически точно разгромили и разграбили, когда раздался дробный стук костяшек в дверь Ванденбургов. Макс, тетка, мать, братья и племянники сгрудились в гостиной.

– Aufmachen!

Семейство переглянулось. Был великий соблазн разбежаться по другим комнатам, но предчувствие – странная вещь. Они не могли пошевелиться.

Опять.

– Открывайте!

Исаак встал и подошел к двери. Дерево жило, оно еще гудело от ударов, которые только что ему достались. Исаак оглянулся на лица, обнаженные страхом, повернул замок и открыл дверь.

Как и ожидалось, за ней стоял штурмовик. В форме.

– Ни за что.

Такова была первая реакция Макса.

Он вцепился в руки матери и Сары – ближайшей к нему кузины.

– Я не поеду. Если мы не можем уехать все, то один я не поеду.

Макс лгал.

Когда остальное семейство вытолкало его, в нем, как непристойная мысль, пробилось облегчение. То, чего он чувствовать не хотел, но все равно чувствовал, да так остро, что хотелось сблевать. Как он мог? Как мог?

Но он смог.

– Ничего не бери, – сказал ему Вальтер. – Только, что на тебе. Остальное я тебе дам.

– Макс. – Это мать.

Из ящика стола она вынула ветхий клочок бумаги и сунула ему в карман куртки.

– Если вдруг… – Она еще раз напоследок обняла его, за локти. – Может, это твоя последняя надежда.

Макс заглянул в ее постаревшее лицо и поцеловал крепко-крепко, в губы.

– Пошли. – Вальтер потянул его, и вся родня стала прощаться и совать ему деньги и какие-то ценности. – Там полный хаос, и это как раз то, что надо.

* * *Они вышли, не оглянувшись.

Это его терзало.

Если б он только обернулся, бросил последний взгляд на свою семью, выходя из квартиры. Может, тогда совесть не давила бы так. Без последнего «прощай».

Без последней сцепки взглядов.

Ничего, кроме ушедшести.

Следующие два года он отсиживался в убежище, в пустой кладовке. Там, где прежде работал Вальтер. Еды было мало. Зато полно страхов. Оставшиеся в округе евреи с деньгами эмигрировали. Евреи без денег тоже пробовали, но без особого успеха. Семья Макса попадала в последнюю категорию. Вальтер время от времени проведывал их, стараясь не привлекать лишнего внимания. Но однажды дверь ему открыл незнакомый человек.

Когда Макс услышал эту новость, все его тело как будто смяли в комок – словно страницу, измаранную ошибками. Как мусор.

И все же день за днем он старался развернуть и расправить себя, с отвращением и с благодарностью. Смятый, но почему-то не разорванный в клочки.

В середине 39‑го, после шести с лишним месяцев кладовки, решили, что дальше нужно действовать иначе. Изучили бумажку, которую Макс получил, когда дезертировал. Именно так – дезертировал, не просто бежал. Так он на это смотрел сквозь абсурдность собственного облегчения. Мы уже знаем, что было написано на той бумажке:

*** ОДНО ИМЯ, ОДИН АДРЕС ***Ганс Хуберман Химмель-штрассе,33, Молькинг.– Дело все хуже, – сказал Максу Вальтер, – теперь нас могут накрыть в любую минуту. – Много сутулились в темноте. – Неизвестно, что случится. Меня могут выследить. Надо тебе, наверное, разыскать то место… Здесь я боюсь у кого-нибудь просить помощи. Могут выдать. – Оставался только один выход. – Я поеду туда и найду этого мужика. Если он стал фашистом – что очень может быть, – развернусь и уйду. По крайней мере, будем знать, richtig?

Макс отдал Вальтеру на поездку все деньги до последнего пфеннига, и через несколько дней, когда тот вернулся, они обнялись, а потом Макс затаил дыхание.

– Ну?

Вальтер кивнул:

– Мужик хороший. До сих пор играет на аккордеоне, про который тебе рассказывала мать, – твоего отца. Он не в партии. Дал мне денег. – На том этапе Ганс Хуберман был простым списком свойств. – Довольно бедный, женат, и у них ребенок.

В Максе зажегся еще больший интерес:

– Сколько?

– Десять. Не бывает все идеально.

– Да. У детей голодные рты.

– Нам и так уже повезло.

Посидели в молчании. Его нарушил Макс:

– Наверное, он меня уже ненавидит, а?

– Не думаю. Он дал мне денег, так? Сказал, уговор есть уговор.

Через неделю пришло письмо. Ганс сообщал Вальтеру Куглеру, что постарается прислать нужные вещи, как только сможет. В письме была одностраничная карта Молькинга и Большого Мюнхена, а также прямого маршрута от станции Пазинг (что понадежнее) до порога Хуберманов. Заканчивалось письмо, как и следовало ожидать.

«Будьте осторожны».

* * *В середине мая 40‑го прибыл «Майн кампф» с ключом, изнутри подклеенным к обложке.

Этот мужик гений, решил Макс, но о поездке до Мюнхена все равно не мог думать без содрогания. Ясно, он не хотел бы – как и остальные причастные к делу, – чтобы поездка эта вообще состоялась.

Но не всегда выходит по нашему хотению.

Особенно в фашистской Германии.

И опять прошло время.

Война разгоралась.

Макс по-прежнему прятался от всего мира, но уже в другой пустой комнате.

И вот – неизбежное.

Вальтера оповестили, что его отправляют в Польшу – и дальше утверждать власть Германии над поляками и евреями равно. Ведь одни не лучше других. Время пришло.

Макс пустился в путь до Мюнхена и Молькинга, и вот он сидит на кухне у чужого человека и просит помощи, которая ему так нужна, и страдает от презрения, которого, как он чувствует, достоин.

Ганс Хуберман пожал Максу руку и представился.

В темноте сварил ему кофе.

Девочка давно ушла, но вот к прибытию приблизились еще чьи-то шаги. Та самая темная лошадка.

В темноте каждый из троих был полностью сам по себе. Каждый вглядывался. И только женщина говорила.

ЯРОСТЬ РОЗИНА

Лизель уже снова погрузилась в сон, когда в кухню ворвался несомненный голос Розы Хуберман. Он растряс девочку.

– Was ist los?

Лизель одолело любопытство – она представляла, какими тирадами может пролиться ярость Розина. На кухне определенно произошло какое-то движение и подвинулся стул.

После десяти минут мучительного самообуздания Лизель выскользнула в коридор, и увиденное немало ее изумило: Роза Хуберман стояла за плечом Макса Ванденбурга, наблюдая, как он жадно глотает ее пресловутый гороховый суп. На столе воздвиглось пламя свечки. Оно не дрожало.

Мама была мрачна.

Ее пухлая фигура тлела тревогой.

Но вместе с тем в ее лице как-то нашлось место и торжеству – и торжество было не от того, что она спасает живую душу от преследования. Оно больше походило на: «Видали? По крайней мере,этот не привередничает». Она переводила взгляд с супа на еврея, потом опять на суп.

Когда Роза снова заговорила, она только спросила, не налить ли добавки.

Макс отказался, предпочтя кинуться к раковине и стошнить. Спина его содрогалась, руки были основательно расставлены. Пальцы цеплялись за металл.

– Езус, Мария и Йозеф, – пробормотала Роза. – Еще один.

Обернувшись, Макс извинился. Слова у него вышли скользкие и мелкие, травленные кислотой.

– Простите. Кажется, переел. Желудок, знаете, слишком давно не… Наверное, не справился, столько…

– Отойдите, – велела Роза. И принялась убирать.

А когда закончила, увидела, что молодой человек у кухонного стола совершенно подавлен. Ганс сидел напротив, ковшиком сложив руки на пласте дерева.

Лизель из коридора было видно осунувшееся лицо чужака, а позади него – беспокойство, будто пачкотня, намалеванное на Мамином лице.

Она смотрела на своих приемных родителей.

Кто эти люди?

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЛИЗЕЛЬ

Какими именно людьми были Ганс и Роза Хуберман – вопрос не самый простой для решения. Добрыми? До смешного неосведомленными? Не вполне нормальными?

Определить их опасное положение будет легче.

*** ПОЛОЖЕНИЕ ГАНСА И ***РОЗЫ ХУБЕРМАНИ вправду очень скользкое.Более того – пугающе скользкое.Когда в предутренний час в ваше местопроживание у самой колыбели фашизма явится еврей, вам, скорее всего, станет в высшей степени неловко. Тревожно, недоверчиво, паранойно. Тут все играет свою роль, все ведет к ползучему подозрению: последствия окажутся не самые благостные. Страх лоснится. В глазах он безжалостен.

Удивительную вещь стоит отметить: хотя этот переливающийся радугой страх так и тлел в темноте, они как-то сумели не впасть в истерику.

Мама отослала Лизель:

– Bett, Saumensch. – Голос спокойный, но твердый. Крайне необычно.

Через несколько минут вошел Папа и откинул покрывало на пустующей кровати.

– Alles gut, Лизель? Все в порядке?

– Да, Папа.

– Как видишь, у нас гость. – Лизель едва могла разглядеть в темноте рослость Ганса Хубермана. – Сегодня он будет спать здесь.

– Да, Папа.

Еще через несколько минут в комнате был Макс Ванденбург, бесшумный и бесцветный. Этот человек не дышал. Не двигался. И все же как-то перетек с порога на кровать и оказался под одеялом.

– Все в порядке?

Это снова Папа – теперь он обращался к Максу.

Ответ Макса порхнул с губ, затем пятном плесени расплылся на потолке. Так ему было стыдно.

– Да. Спасибо. – И он сказал это еще раз, когда Папа занял свое обычное место на стуле у кровати Лизель. – Спасибо.

Прошел еще час, пока Лизель наконец не заснула.

Она спала прочно и долго.

В полдевятого утра с минутами ее разбудила рука.

Голос на конце руки сообщил, что сегодня она не пойдет в школу. Будем считать, заболела.

Проснувшись окончательно, Лизель разглядывала незнакомца в кровати напротив. Из-под одеяла виднелось лишь кособокое гнездышко волос на макушке, и – ни звука, будто человек даже спать приучил себя тише прочих. С великой осторожностью Лизель прошагала вдоль спящего, выходя за Папой в коридор.

Впервые за все время и кухня, и Мама дремали. Стояла какая-то ошеломленная, предначальная тишина. К облегчению Лизель, продлилась она лишь пару минут.

Появились еда и звук ее поедания.

Мама объявила повестку дня. Усевшись у стола, она сказала:

– Слушай, Лизель. Папа тебе сегодня кое-что скажет. – Дело нешуточное – Роза даже не сказала «свинюха». Личный подвиг самоограничения. – Он поговорит с тобой, а ты слушай. Поняла?

Девочка еще не успела проглотить.

– Поняла, свинюха?

Уже лучше.

Девочка кивнула.

Когда Лизель вернулась в спальню забрать одежду, тело на второй кровати повернулось на другой бок и свернулось калачиком. Оно больше не было прямым бревном – вроде буквы «Z», оно пролегло из угла в угол кровати. Зигзагом через постель.

Теперь в усталом свете Лизель увидела его лицо. Рот у чужака открылся, а кожа была цвета яичной скорлупы. Щеки и подбородок укрывала щетина, а уши твердые и плоские. Маленький, но кривой нос.

– Лизель!

Она обернулась.

– Пошевеливайся!

И она пошевелилась – в ванную.

Переодевшись и выйдя в коридор, она поняла, что идти предстоит недалеко. Папа стоял у двери в подвал. Он очень слабо улыбнулся, зажег лампу и повел ее вниз.

Среди кип свернутой холстины, в запахе краски Папа велел ей располагаться поудобнее. На стене пламенели слова, пройденные ими когда-то.

– Мне надо тебе кое-что объяснить.

Лизель села на стопку холстин метровой высоты. Папа – на пятнадцатилитровую банку с краской. Пару минут он подбирал слова. Когда те явились, он встал на ноги, чтобы их произнести. Потер глаза.

– Лизель, – начал он тихо. – Я не знал точно, что это все случится, и потому не говорил тебе. Про меня. Про того человека наверху. – Папа прошелся из угла в угол, свет лампы умножал его тень. Свет превращал Папу в великана, туда-сюда мотающегося по стене.

Когда он остановился, тень нависла за ним, наблюдая. Всегда ведь кто-то наблюдает.

– Знаешь мой аккордеон? – спросил Папа и повел рассказ.

Он рассказал о Первой мировой войне и об Эрике Ванденбурге, о поездке к вдове павшего солдата.

– Малыш, который в тот день зашел в комнату, – тот человек наверху. Verstehst? Понимаешь?

Книжная воришка сидела и слушала историю Ганса Хубермана. Та длилась добрый час, а потом настал момент истины, который требовал весьма очевидной и непременной лекции.

– Теперь слушай, Лизель. – Папа заставил ее встать и взял за руку.

Они стояли лицом к стене.

Темные силуэты и пропись слов.

Папа держал ее пальцы крепко.

– Помнишь день рождения фюрера, когда мы вечером возвращались с костра? Помнишь, что ты мне обещала?

Девочка подтвердила. Стене она сказала:

– Что не выдам тайны.

– Точно. – Между взявшимися за руки тенями по стене разбрелись намалеванные слова: сидели у них на плечах, лежали на головах и свисали с локтей. – Лизель, если ты кому-нибудь расскажешь про человека наверху, мы все окажемся в большой беде. – Ганс шел по тонкой проволоке: нужно было напугать Лизель, чтобы она оставалась нема как могила, но и успокоить, чтобы не перенервничала. Он выдавал ей фразу за фразой и следил металлическими глазами. Отчаяние и безмятежность. – Самое малое – это нас с Мамой заберут. – Ганс явно боялся, что сейчас слишком перепугает девочку, но он рассчитал риск и решил, что лучше пересыпать страха, чем недосыпать. Согласие девочки должно быть абсолютным и непреложным.

Под конец Ганс Хуберман поглядел на Лизель Мемингер и удостоверился, что она ничего не упустила.

Он огласил ей список последствий.

– Если ты кому-нибудь скажешь про того человека… Учительнице.

Руди.

Да неважно кому.

Важно, что в любом случае это будет наказуемо.

– Во-первых, – сказал Папа, – я заберу все твои книги до одной – и сожгу. – Это жестоко. – Я брошу их в печь или в камин. – Папа, конечно, вел себя как тиран, но так было нужно. – Поняла?

Потрясение пробило в ней дырку – очень ровную, очень аккуратную.

Навернулись слезы.

– Да, Папа.

– Дальше. – Нужно было оставаться твердым, и для этого пришлось напрячься. – Тебя заберут от меня. Ты этого хочешь?

Лизель уже плакала вовсю:

– Nein.

– Хорошо. – Пальцы Ганса крепче сжали ее руку. – Того человека заберут, а может – и нас с Мамой тоже, и мы никогда, никогда не вернемся.

Это подействовало.

Девочка стала всхлипывать так неудержимо, что Папе смертельно захотелось прижать ее к себе и крепко обнять. Он не стал. Вместо этого сел на корточки и заглянул ей прямо в глаза. И выпустил на волю самые тихие слова своей речи.

– Verstehst du mich? Ты понимаешь меня?

Девочка кивнула. Она плакала, и теперь Папа, разгромленный, сломленный, обнял ее в крашеном воздухе и керосиновом свете.

– Понимаю, Папа. Правда.

Папино тело заглушило ее голос, и они сидели так еще не одну минуту – Лизель со стиснутым дыханием и Папа, гладивший ее по спине.

Наверху, когда они вернулись, Мама сидела на кухне одинокая и задумчивая. Заметив их, она встала и поманила Лизель – она разглядела высохшие дорожки слез. Роза привлекла девочку к себе и навалила на нее свое типичное зазубренное объятье.

– Alles gut, Saumensch?

Ответ был не нужен.

Все было хорошо.

Но и ужасно тоже.

СПЯЩИЙ

Макс Ванденбург спал три дня.

В иные отрывки этого сна Лизель рассматривала его. Можно сказать, на третий день это стало у нее навязчивой идеей – проверять его, смотреть, дышит ли. Теперь она уже могла толковать его признаки жизни: движения губ, сгущение бороды, едва заметные колыхания хвороста волос на голове, подергивавшейся во сне.

Лизель часто над ним нависала, и ее посещала убийственная мысль: вдруг он только что проснулся и сквозь щелочку между веками видит ее – подсматривает, как она подсматривает. Мысль оказаться застигнутой томила и подхлестывала ее одновременно. Она ужасалась. И желала этого. И лишь когда до нее доносился Мамин оклик, Лизель заставляла себя оторвать ноги от пола, одновременно успокаиваясь и досадуя, что не увидит, как человек проснется.

Иногда, ближе к концу этого сонного марафона, Макс разговаривал.

Шелест перечисляемых имен. Список.

Исаак. Тетя Руфь. Сара. Мама. Вальтер. Гитлер.

Родные, друг, враг.

Они все были с ним под одеялом, и однажды он будто бы заспорил с собой.

– Nein, – прошептал он. И повторил семь раз: «Нет».

Подсматривая, Лизель уже отметила кое-какое сходство между собой и незнакомцем. Они оба появились на Химмель-штрассе в смятении. Обоих донимали сновидения.

Когда пришло время, Макс проснулся с неприятным восторгом непонимания. Рот его открылся через секунду после глаз, и он сел – прямой, как угольник.

– Ай!

Заплатка голоса соскользнула с губ.

Он увидел над собой перевернутое вверх тормашками лицо девочки – досадливый миг неузнавания, он потянулся к памяти: точно расшифровать, где и когда он сейчас сидит. Через пару секунд он сумел почесать голову (шорох растопки) и посмотрел на девочку. Движения у него выходили расколотые, а глаза, раз уж теперь открылись, оказались карими и топкими. Густыми и вязкими.

Безотчетным движением Лизель подалась назад.

Слишком медленно.

Чужак вытянул руку, и его пальцы, согретые постелью, сомкнулись у Лизель на запястье.

– Прошу вас.

Его голос тоже зацепился за нее, будто ногтями. Чужак вдавил его ей в мякоть.

– Папа! – Громко.

– Прошу вас! – Робко.

Был предвечерний час, серый и мерцающий, но в комнату разрешалось проникнуть лишь свету грязноватого окраса. Только его пропускала ткань штор. Если вы оптимист, представьте его бронзовым.

Войдя, Папа сразу остановился в дверях и увидел цепляющиеся пальцы Макса Ванденбурга и его отчаянное лицо. И то и другое висло на руке Лизель.

– Смотрю, вы познакомились, – сказал Папа.

Пальцы Макса начали остывать.

ОБМЕН СНОВИДЕНИЯМИ

Макс Ванденбург поклялся, что никогда больше не ляжет спать в комнате Лизель. О чем он только думал в ту первую ночь? Теперь его ужасала сама эта мысль.

Он рассудил: все оттого, что по приезде был слишком ошеломлен. Для него есть только одно место – подвал. Холод и одиночество – пусть. Он еврей, и если ему где-то предназначено существовать, то лишь в подвале или ему подобном тайнике выживания.

– Извините, – покаялся он Гансу и Розе на ступеньках лестницы в подвал. – Теперь я все время буду внизу. Вы меня и не услышите. Я ни звука не издам.

Ганс и Роза, погрязшие в отчаянии такого положения, не возразили – даже про холод. Они натащили в подвал одеял и заправили керосиновую лампу. Роза предупредила, что еда будет скудная, на что Макс с жаром попросил носить ему только объедки – и только те, которые не нужны никому другому.

– Не-не, – заверила его Роза. – Уж я тебя постараюсь кормить.

Еще они стащили вниз матрас – с пустой кровати в комнате Лизель, – а его заменили кипой холстин: выгодный обмен.

Внизу Ганс с Максом уложили матрас под лестницей, а сбоку устроили стену из холстин. Высоты ее хватило, чтобы целиком перекрыть треугольный вход, и, по крайней мере, их легко было сдвинуть, если Максу настоятельно потребуется свежий воздух.

Папа извинился:

– Довольно убого, я понимаю.

– Лучше, чем ничего, – заверил его Макс. – Лучше, чем я заслуживаю, благодарю вас.

Еще несколько удачно расположенных банок с краской – и Ганс наконец признал: все выглядит просто грудой хлама, неряшливо сваленного в углу, чтобы не мешался под ногами.

Одна беда: сдвинуть пару банок и убрать одну-две холстины – и любой сразу почует еврея.

– Ну, будем надеяться, подойдет, – сказал Ганс.

– Должно. – Макс заполз внутрь. И опять: – Благодарю вас.

Благодарю вас.

Для Макса Ванденбурга то были два самых жалких слова, какие он только мог бы произнести; с ними соперничало только «Извините». Его все время подмывало говорить обе эти фразы – пришпоривало бедствие вины.

Сколько раз за те первые часы после пробуждения ему хотелось выбраться из подвала и навсегда покинуть этот дом? Должно быть, не одну сотню.

Но каждый раз все ограничивалось лишь приступом.

Отчего становилось еще хуже.

Он хотел уйти – господи, как же он хотел этого (или, по крайней мере, хотелхотеть), но знал, что не уйдет. Это было совсем как в Штутгарте, когда он бросил родных под покровом надуманной верности.

Жить.

Жить на свете.

А расплата – муки совести и стыда.

* * *Первые несколько дней жизни в подвале Лизель обходила Макса стороной. Отвергала его существование. Его хрустящие волосы, холодные, скользкие пальцы.

Его измученное присутствие.

Мама и Папа.

Между ними повисла суровая тягость, упала груда непринятых неудачных решений.

Они раздумывали, нельзя ли Макса перевезти.

– А куда?

Без ответа.

В этой ситуации они остались парализованы и без друзей. Максу Ванденбургу больше некуда было идти. Только они. Ганс и Роза Хуберман. Лизель раньше не видела, чтобы они смотрели друг на друга так часто и так мрачно.

Это они носили в подвал еду, они приспособили пустую банку от краски для Максовых отходов. От содержимого со всей возможной осмотрительностью должен был избавляться Ганс. Роза еще принесла Максу пару ведер горячей воды помыться. Еврей был грязен.

Всякий раз, как Лизель выходила из дому, прямо за дверью ее поджидала гора холодного ноябрьского воздуха.

Дождь моросил потоками.

Мертвые листья сползли на дорогу.

В недолгом времени навестить подвал настал черед книжной воришке. Ее заставили.

Она нерешительно ступала по лестнице, понимая, что предупреждать о себе словами нет смысла. Он подскочит от одного шарканья ее ног.

Она стояла посередине подвала и ждала; ей казалось, что стоит она в середине бескрайнего сумеречного поля. Солнце садилось за сжатые скирды холстин.

Когда Макс вылез, у него в руках был «Майн кампф». Приехав, он предложил Гансу забрать книгу, но тот сказал, чтобы Макс оставил ее себе.

Ясно, что Лизель, держа Максов обед, не могла оторвать от книги глаз. Ее она несколько раз видела в БДМ, но там ее не читали и на занятиях никак не использовали. Иногда упоминали о ее величии да обещали, что возможность изучить ее появится, когда дети перейдут в старшие подразделения Гитлерюгенда.

Макс, проследив за ее вниманием, тоже стал рассматривать книгу.