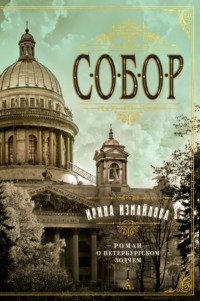

Собор. Роман о петербургском зодчем

Дойдя до большого кирпичного дома и машинально подняв глаза к знакомым окнам последнего четвертого этажа, точнее, высокой мансарды, Огюст вдруг замер на месте и затем злобно выругался. Два окна его гостиной-кабинета были освещены, и притом довольно ярко. Это означало, что негодяй Гастон, его слуга, снова осмелился зажечь свечи, да не одну, это еще Огюст мог простить ему, зная, что лакей любит на ночь почитать чувствительный роман, но, судя по свету, в гостиной горело не меньше четырех свечей! Этого только не хватало! Расходы в этот месяц и так превышают все нормы, а ведь еще придется тратиться, наступают праздники, шестнадцатью франками дело не обойдется, а мсье Молино может и не выдать своему подчиненному аванса за следующий месяц, последнее время Огюст и так часто его просил…

– Я тебя убью, проклятый верблюд! – прошептал молодой человек, бегом поднимаясь по узкой и совершенно темной лестнице, где он знал наизусть каждую ступеньку. – Небось решил, что я приду поздно, и затащил к себе какую-нибудь потаскуху, и угощает ее в моей гостиной, моим вином, да еще палит мои свечи, дабы лучше выглядела его пьяная физиономия! Ну я же тебе сейчас устрою закуску! Погоди же у меня!

Подскочив к двери, он не стал звонить, а выхватил из кармана ключ и одним движением, почти бесшумно повернул его в скважине. Ему хотелось появиться перед провинившимся слугою подобно Юпитеру, нежданно и грозно, блистая громами и молниями.

– Гастон! В честь чего сей фейерверк?! – крикнул Огюст, врываясь в гостиную, действительно освещенную четырьмя свечами, вставленными в большой хозяйский канделябр.

– В честь меня, разумеется! – ответил голос из глубины гостиной.

И тогда, подняв голову, молодой архитектор увидел, что в его квартире не только зажжены свечи, но вовсю растоплен камин, который обычно до позднего вечера еле-еле теплился, а растапливался по-настоящему только к ночи. В глубоком кресле, возле камина, сидел, закинув ногу на ногу, черноволосый молодой человек в элегантном и, судя по всему, очень дорогом костюме, а у ног его валялась картинно сброшенная на пол мохнатая волчья шуба.

Огюсту не надо было всматриваться, чтобы узнать этого человека, хотя он не видел его два с половиной года.

– Тони! – закричал он и ринулся к гостю, который тотчас вскочил и, перепрыгнув через шубу, бросился ему навстречу.

– Огюст, милый! Здравствуй!

Друзья кинулись друг другу в объятия, и прошло порядочно времени, прежде чем они, осыпав один другого целым потоком полубессвязных слов и восклицаний, уселись наконец за стол, на который предусмотрительный Гастон уже водрузил тарелки с холодными куропатками и крупно нарезанной колбасой, а в добавление к ним – две бутылки прекрасной выдержки «Вдовы Клико».

– Это ты притащил? – растроганно спросил товарища Огюст. – Узнаю тебя, щедрая душа!

– Ничего я не притаскивал, – засмеялся Антуан. – Я пришел, открыл твой буфет, увидел, что вина маловато для нашей встречи, а закуски и того меньше, ну и отправил твоего слугу в ближайшую лавку, разумеется, после того, как он растопил пожарче камин. С меня, знаешь ли, довольно русских снегов, и я не желаю мерзнуть еще и в Париже!

– Что с тобою было в России? Расскажи! – Огюст прямо-таки захлебывался от нетерпения.

– Было такое, от чего я удрал сломя голову, хотя, возможно, и не к моей чести, – махнув рукою, Модюи вытащил нож и принялся отковыривать сургуч с головки одной из бутылок. – Вернусь, когда это утрясется, если, конечно, это будет не через десять лет… Я писал тебе все время из Петербурга, там я и жил, и, надо сказать, превосходно устроился, но все полетело к чертям этим летом, а накануне проклятого сражения под Москвой я, как на грех, в Москве и оказался, поехал за обещанным мне еще прежде вознаграждением (я дом там переделывал одному болвану-купцу), да вот и застрял.

– И ты видел московский пожар? – Голос Огюста даже немного дрогнул.

Антуан поставил на стол открытую бутылку и обеими руками выразительно стиснул свои виски.

– Чтоб мне только в кошмарах не снились эти дни! – проговорил он, откидываясь на стуле, будто недавнее воспоминание сразу отняло у него все силы. – Да, Огюст, я видел это! Пылающую Москву, расстрелы поджигателей или только заподозренных в поджогах… Я видел, как озверели и наши, и они, сами жители города… Мне страшно было в эти дни открыть рот, чтоб москвичи не поняли, кто я. Эти русские обычно безошибочно отличают своих аристократов, ни черта не говорящих по-русски, от настоящего француза. Я думал, они меня могли бы разорвать. Ну и я приложил все усилия к тому, чтобы покинуть Россию до лучших времен, ибо при таком положении дел мне и в Петербург страшно было возвращаться. Надежные люди, само собою за большие деньги, устроили мне отъезд в Швецию, ну а уже оттуда я прибыл сюда и здесь узнал о том, что произошло с нашей армией на Смоленской дороге, и о возвращении императора. Вот уже неделя, как я в Париже.

– Неделя?! – ахнул с возмущением Огюст. – И за это время не побывал у меня ни разу?

– Если бы я знал, где тебя искать! – развел руками Модюи. – В Шайо я не решился сунуться, помня, как меня любит твой дядюшка Роже. Он же считает, что я совратил тебя, «заразил архитектурой»… Первые дни я был еще немного не в себе после всех этих потрясений и не догадался узнать у Молино, честно говоря, даже и позабыл, что ты теперь у него. А тут еще гром среди ясного неба: ты изменил имя и стал называться мсье де Монферран! Вот и ищи тебя!..

– Имя я только удлинил! – засмеялся Огюст. – На то были причины… Ну, итак, за твое возвращение, Антуан, и за нашу встречу!

Он взял у товарища распечатанную бутылку, наполнил бокалы и поднял один из них. Антуан взял другой, они чокнулись.

– Да сгинут все наши печали! – воскликнул Модюи. – За тебя, мой милый Огюст, мой драгоценный спаситель! Пью до дна! Ну а теперь говори, как же твои дела? Ты писал мне, что чуть было не взял Большой римский приз?

– Это я похвастался, – вздохнул Огюст. – Хотя да, проект мой, как и в восемьсот седьмом году, оказался одним из лучших. Одним из… Но для Большого приза у меня было еще маловато покровителей. Персье лишь в последние года полтора особенно расположен ко мне. Впрочем, быть может, у меня и способностей не хватает. Молино от меня в восторге, а платит по-прежнему гроши. Правда, я участвовал в работах над церковью Святой Мадлен. Интересно! Школу в этом году заканчиваю… Мсье Шарль находит меня талантливым. Он мне только сегодня это говорил. Еще я, возможно, через год женюсь, во всяком случае, дело идет к обручению.

– Ба! – так и подскочил Антуан. – Ну и кто она?

Огюст усмехнулся:

– Она – дочь одного купца, некогда богатого, сейчас немного пообедневшего из-за всяких военных событий. Они ведь бьют и по карману торговцев… Но этот господин снова будет богат, у него огромные способности доставать деньги. Мадемуазель Люси, моя вероятная невеста, его старшая дочь, ей сейчас двадцать шесть лет, младшей, Луизе, девятнадцать, и в нее влюблен по уши сын другого купца, партнера мсье Шарло, с которым мсье Шарло мечтает породниться больше всего на свете. Однако же он не может выдать замуж младшую дочь прежде старшей.

– Да уж, у купцов с этим строго! – кивнул, улыбаясь, Антуан. – И потому, стало быть, мсье Шарло спешит женить тебя на мадемуазель Люси?

– Именно поэтому, – подтвердил Огюст. – Его партнер – старик железных правил и никогда не согласится, чтобы его сын обвенчался с Луизой, если прежде не будет обвенчана ее старшая сестра.

– А много ли дают за этой мадемуазель Люси? – осведомился Модюи.

– Дают гроши, – вздохнул Огюст, – ибо за Луизой приходится давать сто пятьдесят тысяч франков, а больше у мсье Шарло сейчас почти ничего нет. Но не думай, что я позволяю себя одурачить, – поспешно добавил он, заметив изумленный взгляд Тони. – К Люси перейдет дом ее отца, а самое главное, мне достанутся его богатейшие связи, без которых, как ты понимаешь, мне не пробить себе дороги, тем более сейчас… Впрочем, я еще думаю… Уже и пора делать предложение, а мне не очень-то хочется. Я не влюблен в Люси Шарло.

– Понимаю! – Модюи сочувственно поморщился. – Она некрасива?

– Она похожа на букет, старательно составленный садовником, – ответил Огюст. – В ней всего вполне достаточно…

– В таком случае можно и рискнуть. В конце концов, что ты теряешь? А каково мнение старика Роже? Доволен ли будет твой суровый дядюшка, если ты сделаешь такой выбор?

– Не знаю.

– Не знаешь? – удивился Антуан. – Ему еще не сказали? Или он ничего не говорит по этому поводу?

– И никогда ничего не скажет, Тони… Он умер восемь месяцев тому назад.

– Вот так штука! – вырвалось у Модюи. – Я и не знал…

– Разумеется, не то ты не боялся бы ехать в Шайо… Бедного дядюшку хватил удар, и пролежал он после того всего два дня. Жозефина вызвала меня письмом: я ведь так и не бывал там с тех пор, как дядя меня выгнал. Старик очень ласково простился со мной, сказал, что все мне простил и оставил мне одному все свои сбережения – полторы тысячи франков. Не улыбайся! Для семейства Рикаров это – большие деньги. Получив их, я расплатился с долгами и смог наконец снять вот эту квартиру вместо прежней дрянной конуры… Но в благодарность за благодеяние мсье Роже попросил меня, умирая, только об одном: чтобы я стал носить имя отцовского поместья, имя, которое дядюшки давно мне дали, еще при крещении. Я никогда им прежде не назывался… Но Роже сказал, что я – единственный и последний мужской потомок рода… Бог ты мой! Что за честь: называться по имени сто раз проданного имения… Однако не мог же я не исполнить просьбы умирающего? И вот я теперь мсье де Монферран. Красиво звучит?

– Очень-очень красиво, – убежденно ответил Модюи. – И тебе идет.

– Я тоже думаю, что это звучное, как воскресный перезвон, имя очень идет к моей круглой физиономии, курносому носу и менее чем среднему росту! – расхохотался Огюст. – Остается прославить его, чтобы оно не было мне велико…

– Так сделай же это! – вскричал Антуан. – Пью за здоровье мсье Огюста де Монферрана и за его грядущие успехи! Да простит меня добрейший дядюшка Роже, но за упокой его непреклонной души мы выпьем следующий бокал. А пока за мсье Огюста де Монферрана! Виват!

VI

В последующие две недели друзья виделись едва ли не каждый день, несмотря на то что Огюст в эти дни много работал, а Антуан благополучно бездельничал, не собираясь ничего предпринимать, пока не прояснятся последствия русского похода императора и не разрешится вопрос о возможном возвращении мсье Модюи в Петербург. Тони склонен был весело проводить время, но Огюста это слегка раздражало: он не любил веселиться так часто, тем более за чужой счет. Кроме того, теперь к его привычной гордости бедняка-дворянина примешивалась и некоторая доля старательно скрываемой обиды: прежде Тони угощал его на деньги своего отца, ныне же у него были свои деньги – деньги, заработанные ремеслом, которому служили они оба, но Огюсту это обожаемое ремесло приносило пока лишь весьма скромные доходы, а друг его за два с небольшим года успел, кажется, почти разбогатеть. Правда, Модюи так толком и не рассказал товарищу о своих работах в России и очень туманно описывал возложенные на него обязанности, однако деньги говорили сами за себя…

– Куда мы сегодня направимся? – обычно спрашивал при встрече Тони, всем видом своим показывая, что душа его раскрыта для щедрот, и Огюст неизменно придумывал какую-нибудь отговорку или предлог, дабы ограничиться прогулкой по набережной Сены, домашним ужином или уж парой кружек пива в каком-нибудь заведении поскромнее. Тут уже и он мог угостить приятеля и не стыдился худобы своего кошелька.

Однажды они наведались в дом пожилой дамы, которая по доброте душевной приютила у себя полдюжины юных девиц, оставшихся, вероятно, без крова и содержания, а чтобы не остаться самой без корки хлеба, приглашала в гости молодых и немолодых мужчин, лишенных почему-то (временно или постоянно) женской ласки. Допускались к мадам Кюи не все подряд, а лишь лица, рекомендованные ее друзьями, ибо дом ее слыл совершенно порядочным, а девицы числились родственницами и служанками, однако у Антуана нашлись связи и здесь.

Что греха таить, такое посещение не ошеломило Огюста и не поставило его в тупик. Он не был по природе своей развратен, а бедность заставила его, избегая откровенной уличной грязи, вести жизнь сдержанную и достаточно целомудренную, однако он не давал никаких обетов на этот счет и доступными радостями пользовался в той мере, в какой они не роняли его достоинства, так что в двадцать семь лет опыта у него было достаточно, а излишней скромностью он не страдал, уже не раз убедившись в том, что женщины его любят. Вечер, проведенный в доме мадам Кюи, убедил в том же и Антуана. Чернокудрый красавец, всегда уверенный в своей неотразимости, не без досады заметил, что юным «родственницам» пожилой матроны его друг понравился, во всяком случае, не меньше, чем он сам, и они осыпали его ласками наперебой, прямо-таки отнимая друг у друга.

– Подумать только, а ты, оказывается, сердцеед! – воскликнул Антуан, когда уже под утро, спотыкаясь в полутьме о неровности мостовых, они тащились через зловещую Гревскую площадь[8], вблизи которой, бросая вызов Богу и закону, поселилась мадам Кюи.

Огюст снизу вверх с чуть заметной улыбкой посмотрел на своего товарища и спокойно проговорил:

– Тони, я знаю, что я не Нарцисс и не Гиацинт[9]. Но, как видишь, это мне не мешает. Я еще не пытался совращать неприступных красавиц, просто случая не было, но думаю, если бы мне уж очень захотелось…

– Ни одна бы не устояла? – весело блестя глазами, спросил Антуан.

– Ручаться за всех на свете женщин не могу, то было бы неумно, – со вздохом проговорил Огюст, – так что «ни одна» не скажу… Ну… почти ни одна, вот так будет вернее.

С минуту Модюи колебался, потом вдруг хлопнул товарища по плечу и воскликнул:

– Ловлю же тебя на слове! То, что ты сказал, звучит очень смело. Докажи мне, что это так!

– Каким образом? – удивленно взглянул на него Огюст.

– Соблазни женщину, которая, как о ней говорят, показала на дверь уже половине мужчин в Париже.

В голосе Тони прозвучал вызов, а слова его хотя и заставили Огюста ощутить на спине щекочущий волнующий холодок, однако вызвали скорее раздражение.

– Что ты дразнишь меня, мой дорогой? Чтобы подступиться к этакой салонной львице, надо иметь для начала хотя бы тысячу франков. У тебя я их не возьму, не то придется потом отдать тебе побежденную Брюнхильду нетронутой на брачном ложе[10], а меня сие не устраивает, ну а у меня, как ты знаешь…

– Ты ничего не понял! – расхохотался Антуан. – Брюнхильда эта вовсе не салонная львица, и, кроме тебя, затворник ты мой, верно, не найдется в Париже мужчины, который не видал бы ее чудесных точеных коленок. Однако, тем не менее подступиться к ней никто из моих знакомых не сумел, и кто ее любовник, если таковой есть, никому не ведомо. Ручаюсь, что в скором времени им буду я, однако, раз ты так смел, попробуй меня опередить.

– Ничего не понимаю! – растерялся Огюст. – Что это за женщина, чьи колени видел весь Париж? Она что же?..

– Она наездница в цирке! – Продолжая смеяться, Тони взял товарища под руку и заговорил весело и возбужденно: – Понимаешь ли, красоточка, каких мало, я, пожалуй, таких ножек не видел ни в Париже, ни в Булони, ни в Риме, ни, черт побери, в Петербурге! В лице же больше скорее не красоты, а какого-то пленительного своеобразия. Само собою, она не мадам Рекамье[11], но ей-же-ей, уступит не многим! На второй день после моего приезда я забрел в цирк и увидел ее и с тех пор побывал там уже семь раз и уже познакомился с ней.

– Ах вот как! – возмутился Огюст. – Ты сделал половину дела, а теперь говоришь «опереди меня»… Весьма мило с твоей стороны!

– Повторяю тебе, это вовсе не та женщина, – рассердился Антуан. – «Половину дела»! Ни шагу, уверяю тебя, к конечной цели. Да, она легко впустила меня в свою уборную (правда, когда уже оделась), она взяла у меня два раза цветы, мило слушала мою пустую болтовню и даже отвечала мне (между прочим, она умна, прими это к сведению, ибо это при знакомстве с женщиной – самое большое неудобство, равно как и самая неприятная черта женской натуры), да так вот, она мне отвечала, но все это ровно ничего не значило, такова она и со всеми остальными и всем одинаково в нужную минуту дает понять, что дальше продолжать бессмысленно. И дает понять в таких выражениях, а главное, таким тоном и с таким взором, что все тут же и исчезают с самым горьким разочарованием.

– Но ты же не исчез.

– Я?! Ну это было бы чересчур, мальчик мой! – Черные глаза Антуана засверкали бесовским пламенем, в эту минуту он был еще красивее, чем обычно. – Говорю тебе, она будет моя, раз я так уж ее хочу. Но быть может, тебе раньше удастся сломать эту печать, кто знает? Хочешь побиться со мной об заклад?

– Неизвестно чего ради? – пожал плечами Огюст. – Я еще не видел ее, Тони, и, хотя в твоем вкусе не сомневаюсь, рисковать не хочу. Да и стоит ли нам соперничать из-за циркачки? Неприступность ее ты, верно, преувеличиваешь. Сколько ей лет? Шестнадцать?

– Да нет, пожалуй, около восемнадцати.

– Ха-ха! И ты что, воображаешь, что она может оказаться девственницей?

Модюи опять залился смехом:

– По-твоему, я дурак? Я же сказал «восемнадцать», а не «восемь»… Но неприступность женщины, на мой взгляд, куда интереснее преодолеть, нежели неприступность девицы, ведь во втором случае целомудрие – это привычка и неведение, а в первом – игра и расчет, ум, воля… Нет, ты посмотри на нее, Огюст, и мы наверняка будем спорить. Сегодня же идем в цирк!

– Сегодня?! Пожалей меня! – взмолился Огюст. – В таком мраке циферблата не разглядишь, но я уверен, сейчас уже около семи. В девять я должен быть на строительстве этих чертовых гвардейских конюшен. Успею только выпить чашку кофе и привести в порядок свое платье. На сон – ни минуты. На кого же я буду похож вечером? Хочешь сделать меня заранее безвредным? Пойдем завтра, а?

– Согласен! – воскликнул Модюи. – И посмотрю я на твою физиономию, когда ты увидишь мадемуазель Пик де Боньер. Это ее цирковое имя. Настоящего, кстати, даже я пока не знаю.

На следующий день они встретились возле внушительного, помпезного здания Олимпийского цирка[12], перед которым уже за час до начала представления толкалась толпа парижан.

Антуан появился с букетом цветов и своим уверенным видом бросил товарищу новый вызов.

Представление началось с великолепной сказочной феерии, где вместе с наездниками и танцовщицами на арене появились дрессированные газели и нежные, как хлопья январского снега, белые голуби, потом перед зрителями выступили «гладиаторы», конные и пешие, которые отчаянно сражались деревянными мечами и очень естественно «умирали», озаренные множеством факелов, разбросав по арене широчайшие алые плащи, словно разлив озера крови, затем пожилой красавец в камзоле с золотым шитьем заставил шестерку белых статных лошадок танцевать котильон и, к восторгу зрителей, раскланиваясь, становиться на передние колени, – и вот после всего этого другой красавец, в алой мантии сказочного принца и с лихими усами бывалого гусара, вышел на середину арены и вскричал звенящим фальцетом:

– А теперь вы увидите саму Ипполиту, царицу прекрасных и воинственных амазонок! Мадемуазель Пик де Боньер, жемчужина нашего цирка, покажет вам свое искусство!

Цирк зашумел. На арену выехали двенадцать всадниц на черных лошадях, всадниц, одетых в смешные посеребренные латы, похожие на круглые бочки, с отверстиями для рук и голов, с пышнейшими уборами из перьев на голове и с блестящими секирами, которые они на скаку принялись подкидывать и ловить, вертясь и перегибаясь в седлах.

Зазвучала барабанная дробь. Всадницы прекратили свои упражнения, расступились, окружив арену, и на середину ее вылетел белый как снег конь.

– Браво! – заорали в разных рядах зрители.

На коне, в ало-золотом седле, сидела девушка. На ней был белый хитон, короткий, как туника, его края лишь касались ее колен. Грудь была прикрыта золотистой пластиной, перехваченной стянутыми на спине шнурами. Над круглым золотым шлемом трепетали алые перья, а из-под шлема, рассыпаясь по плечам, закрывая всю спину, падали черные как ночь волосы.

– Хороша! – невольно вскрикнул Огюст, всматриваясь в девушку.

– Ага! – злорадно прошипел Антуан.

«Амазонки» на черных лошадях еще раз рысью обогнули арену и исчезли. А прекрасная Ипполита тронула поводья и пустила своего коня широким шагом по кругу. Круг, еще круг. Конь перешел с шага на рысь, потом на галоп. И вдруг оказалось, что всадница уже не сидит в седле, а стоит на нем, легко, едва касаясь его ногами. Цирк испустил глухое восхищенное: «О-о-о!» В руках Ипполиты появился короткий золотистый меч, и она принялась им жонглировать. Она выделывала невероятные сальто, кружилась, танцевала на седле, а конь двигался все быстрее и быстрее…

Это было удивительное, фантастическое зрелище. Но вот показалось: оступается, падает… Нет, все то же: арена, конь, красавица…

– Господи Иисусе! – прошептал Огюст, не замечая, что рука его до боли сдавила в этот момент колено сидящего рядом Антуана.

– Бр-р-а-а-во!!! – взорвался громадный зал Олимпийского цирка.

Мадемуазель де Боньер уже стояла на освещенной арене, соскочив с коня и уронив к своим ногам золотой меч, а конь ее, которого она подозвала коротким свистком, опустил голову, тоже украшенную алым султаном, на ее влажное от пота плечо…

На несколько мгновений они застыли неподвижно, чтобы публика могла налюбоваться их красотою, затем девушка раскланялась во все стороны, подняла меч, снова коротко засвистела, и конь ринулся прочь от нее, но она догнала его, на бегу поравнялась с ним, вскочила в седло и унеслась прочь с арены под неистовый рев зрителей.

– Да-а! Хороша, черт возьми! – произнес Огюст, когда шум стал смолкать.

– То-то! – не скрывая торжества, усмехнулся Антуан. – Ну, так что ты скажешь? Одолеешь такую?

– Саму царицу амазонок Ипполиту? А что? – Синие глаза Монферрана смеялись. – Отказаться от нее было бы глупо! Но если ты уж очень влюблен…

– Нет, не ищи путей к отступлению! – Модюи вошел в азарт и заговорил довольно громко, не замечая сидящих вокруг людей. – Я же говорил тебе: давай поспорим! Будешь спорить?

– Буду! Но только на что, Тони?

– На ящик шампанского! Идет?

– А! Пусть так! – Огюст с размаху хлопнул ладонью по подставленной ладони Антуана, и они соединили пальцы. – Только учти: этим ты вынуждаешь меня выиграть – если я проиграю, то буду разорен дочиста…

Модюи засмеялся:

– И поделом тебе будет – не спорь. Ну так идем же: я познакомлю тебя с нею…

Когда они вошли в ее крошечную каморку-уборную, девушка сидела в глубоком кресле, спиной к двери, запрокинув головку с распущенными волосами на спинку кресла. Султан она сняла и дерзкий цирковой наряд спрятала под темно-синим атласным халатом.

– Кто там? – спросила она, не поворачивая головы.

Ее глубокий голос, низкий и мягкий, звучал почти сердито.

– Простите, мадемуазель, но вы позабыли сегодня запереться, – сказал с порога Модюи.

– А, это вы, Антуан! – уже другим тоном, дружелюбно, но холодновато, проговорила артистка. – Добрый вечер, только предупреждаю, сегодня без провожаний: я устала.

– Жаль, жаль! – Антуан подошел к креслу и поманил за собой товарища. – А я хочу просить у вас позволения представить вам моего друга. Можно?

Девушка вскинула глаза на Модюи, ибо он уже навис над ее креслом и осторожно взвешивал на ладони черные струи ее волос.

– А кто ваш друг? – спросила она. – Опять какой-нибудь офицер?

– Нет, моя прелесть. Как и я, всего лишь архитектор. Позвольте же вам представить: мсье Огюст де Монферран.

– Как звучно! – воскликнула мадемуазель де Боньер и наконец обернулась ко второму своему гостю. – Я очень рада вам, мсье. Я…

Но слова застряли у нее в горле. Лицо, только что покрытое легким свежим румянцем, залила смертельная бледность, однако мгновение спустя оно вспыхнуло еще ярче, на щеках зацвели алые пятна, губы задрожали. Она вскочила с кресла, распахнув невольно свой халат, открывая белый хитон амазонки. Руки ее вскинулись, протянулись вперед, и она вскрикнула, задыхаясь, захлебываясь смятением и восторгом:

– Анри?!

Огюст так и застыл перед нею, совершенно ничего не разумея. Он растерялся бы куда меньше, если бы встретил полное равнодушие или даже презрение. Что бы это могло значить? Что означает это имя, забытое имя его детства, в устах незнакомой женщины?

– Анри? – повторил он недоуменно. – Почему вы… Откуда вы знаете это мое имя, мадемуазель?

Девушка отшатнулась. Опять погас ее румянец, руки тотчас упали.

– Так вы не узнали меня? – произнесла она глухо, с таким отчаянием, что ему стало еще больше не по себе.