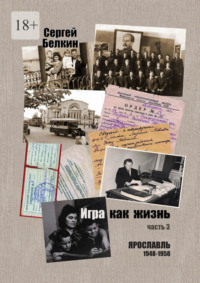

Игра как жизнь. Часть 3. Ярославль, 1948-1958

Судя по дате в справке, домой меня выписали 17 июля. Мама вспоминала, что и рожалось ей хорошо, и лежалось в этой больнице тоже хорошо – детей и мамаш было не так много, внимание уделялось всем, уходить домой никто не торопил.

А дома нас ждали бабушка Люба, папа, Павлик и Сашенька. Все очень радовались моему появлению на свет. Я сразу попал в надежные и опытные руки бабушки Любы. Да и мама была уже не молодой-неопытной: все-таки я – третий. Активное участие принимали и соседи – Елена Петровна и ее мать Маргарита Георгиевна Сташко. На дореволюционной фотографии, сделанной во времена, когда они жили в Петербурге, Маргарита Георгиевна ещё молодая дама (рис. 83). Во втором томе я написал главу «Дело Пронцетиса» – частично выдуманную, частично, основанную на реальной судьбе Елены Петровны и Маргариты Георгиевны. Ко времени моего рождения Елена Петровна освободилась из ссылки, работала животноводом в Учхозе и смогла взять к себе свою мать – Маргариту Георгиевну – уже тогда частично парализованную. Маргарита Георгиевна была искренне и глубоко верующей католичкой. С моей православной бабушкой она не вступала в конфликты, свойственные Католической и Православной церквям. Бабушки меня перекрестили – каждая по-своему – и вознесли приличествующие случаю молитвы. Маргарита Георгиевна поэтому считала меня своим крестником, что давало основания моим братьям иногда, в шутку, относить меня к католикам. (Вообще-то в католицизме крещение мирянами признается как полноценное, что было когда-то узаконено одним из римских пап.) Мой крестильный крестик имеется до сих пор. Я толком и не знаю, чей это крестик – Маргариты Георгиевны или бабушки Любы. Как бы то ни было, но крещен я был двумя мирянками, что в отдельных случаях (угроза немедленной гибели, например) и православными церковными канонами допускается. Возможно, то, что я крещен был представительницами двух разных ветвей христианства, представляет для ревнителей конфессиональной чистоты некоторую трудность. А может, и нет. Я к этому отношусь с иронией…

Факт моего крещения документально не подтвержден, а вот государственная регистрация рождения была осуществлена как положено. Регистрировать новорожденного следовало по месту прописки, а Учхоз Новоселки административно-территориально относился к ведению Телегинского сельсовета (а не города Ярославля, как стало позднее). Так местом моего рождения, указанным в свидетельстве о рождении, стало село Крест Телегинского сельсовета. (Об истории этого села я написал в предыдущем – втором – томе.)

Свое повествование о наших предках я начал писать давно. В 2000 году это уже была толстая рукопись, которую я в нескольких экземплярах распечатал и переплел, озаглавив «Русские, греки…». Павел основательно «прошелся» по всей рукописи ещё до ее помещения в переплет. При этом и не только исправлял неточности, но и, время от времени, вписывал свои замечания на полях. Одно из них касается моего появления на свет. Видимо, размышлений у отца с матерью на сей счет было немало: и без третьего ребенка живется нелегко. Прямо скажем – трудно. Ни жилья нормального, ни уверенности в будущем: личная судьба только что показала, что готова на неожиданные и опасные зигзаги. В своей ремарке – в том месте, где я описываю свое появление на свет – Павел кое-что добавил.

Маргарита Георгиевна имела, как она считала, веские основания считать Серёжу своим крестником, поскольку она – вероятно, не только она – отговаривала маму прерывать беременность. И ещё. Мама шла зимой в метель к врачам, но по пути упала. Подумала, что природа не одобряет ее сомнений-размышлений, вернулась и решила оставить ребенка.

Ну, что ж: элементы холистического мироощущения (это я сегодняшний оперирую подобными категориями, а не моя мама) способны украсить любую биографию. Сформулирую это в возвышенной поэтической форме: Любовь и Счастье не покинули нашу семью, вопрос «рожать или не рожать» решился благоприятно – с точки зрения меня, родившегося…

Приведу и другие ремарки Павла. На рис. 85 копия одной из страниц рукописи с записями Павла, касающимися моего появления на свет и первого дня рождения. Там же он нарисовал подаренную мне погремушку. Кроме того, он обратил внимание на мои слова, описывающие возвращение в Ярославль из Харькова в конце лета 1951 года. Я писал так: «После ласкового, теплого, изобильного юга в окружении любящих и заботливых родственников было, наверное, довольно тоскливо возвращаться в суровую северную осень, напоминающую южную зиму, возвращаться в неприспособленное жилье. Это, однако, мои домыслы: никаких жалоб со стороны родителей я не помню». Павел возмутился: «Нечего приплетать ностальгию кишиневцев! Мы каждый раз изо всех сил рвались домой. Никаких суровых осеней у нас не было, как нет их и сейчас у всех людей, одетых по погоде».

Ещё один интересный документ, связанный с моим рождением, сохранился в семейном архиве (рис. 86): Решение о назначении государственного пособия от 25 ноября 1950 г. В нем сказано, что «в связи с рождением третьего ребенка многодетной матери назначено единовременное пособие в размере 200 рублей.

Жизнь в учхозе

Из родильного отделения Ярославской железнодорожной больницы меня привезли в описанные выше комнаты в бывшем доме-усадьбе Коковцевых. О том, как мы там жили, Павел рассказал замечательно. Его воспоминания, в которых описаны и наш быт, и соседи, и много разных эпизодов, ставших частью семейных воспоминаний и легенд на долгие годы, – бесценны. Продолжу цитирование:

Второго мая (год не помню) мама гуляла с нами, точнее, больше сидела на маленьком острове ближнего пруда, а мы бегали вокруг. День был настолько душным, что все ждали грозу. К ночи дождались. Было так страшно, что родители держали меня на руках и успокаивали, обещая, что больше грохотать не будет. Электричество отключили, вспышки молнии были очень эффектными. И, наконец, когда я собирался перестать плакать, поверив родителям, раздался такой гром, что дом вздрогнул. Молния ударила в сарай на другом берегу пруда, это примерно в 100 м от нас. Утром мы ходили смотреть, как дымятся остатки большого деревянного строения.

Со временем я стал выходить на улицу только с Сашей, оберегая его от неприятностей. Это очень умиляло окружающих, и они любили спрашивать, сколько же мне лет. От ответа еще больше веселились, поскольку я говорил, что мне будет 5 лет в августе. Значит, это был 1950 год. (Прим. С.Б. – На фото 87 Павлик летом 1950 г.). Неприятностей же я опасался двух. Первая – реальная, постоянно подстерегающая. Младший брат всё брал в рот, особенно картонные пробки от водочных бутылок и прочее, что валялось у входа в магазин, т.е. в наш дом. Вторая – коршун, способный унести Сашу неизвестно куда, а то еще и съесть. Коршун представлялся мне достаточно большой птицей, однако совершенно неспособной хоть как-то повредить мне. Вероятно, это действие сказок, где гуси-лебеди могут унести маленьких, но я-то уже большой.

Однажды у нас с Сашей перепуганная мама обнаружила вшей. Несколько дней нам обрабатывали головы керосином. Процедура неприятная (сейчас уж и не знаю почему), но мы ее терпели. Правда, Саша разок оказался обманутым, когда радостно подбежал к маме с какими-то ласковыми целями, а она, крепко схватив, стала протирать ему голову противной жидкостью. Тогда он заплакал и горько произнес ставшую впоследствии бессмертной фразу: «Не для этого я к тебе пришел». Эта фраза вошла в семейную фразеологию и нередко нами (братьями) использовалась в подходящих случаях.

В Новоселки снова приезжал дедушка Иван, ходил с отцом по опытным делянкам института. Побывали у нас и тетя Граня, а также Ася (может быть, мамина двоюродная сестра), которая сшила мне красную косоворотку, зафиксированную на фотографиях.

Немало игр было у нас и в доме. Рано утром мы бежали рисовать, вопреки требованиям родителей умываться и одеваться. Рисовали красками и карандашами, чаще всего Ленина и Сталина, иногда и в мавзолее, хотя младший из них был жив. Места в доме было, как нам казалось, много, можно было легко катать по полу перевернутые кверху ножками скамеечки и ловить их. Саша мог заиграться и довести дело до неприятностей. Мама начинала его ругать, но я обязательно заступался и говорил, что она сама виновата. Почему ему раньше не предложила сходить на горшок?

У входа в квартиру стоял ящик с картошкой. Как-то раз родителей долго не было дома, скорее всего, мама задержалась у тети Фаи. Александр придумал новую игру: бросать картошку на дверь и давить ее ногой на лету. Проказа требовала определенной ловкости, поэтому думаю, что картошки мы испортили немного. Автор игры называл это «делать па́хло». Мне больше нравилось втыкать в картошку нож, но согласился и на его вариант. Досталось нам от мамы здорово.

«Па́хло» – ещё одно слово, вошедшее в семейный лексикон. И не только слово, но и сам процесс-игра: я тоже сподобился «играть в па́хло» – но уже в Саду у дяди Коли и тети Лены. Вместо картошки использовались подгнившие яблоки-падалица. Продолжу цитировать Павла.

Довольно долго я играл деталями пульверизатора, постепенно с помощью взрослых разобрался в его устройстве, однако собрать и проверить в действии не мог. Наконец, попалась на глаза банка с отверстием подходящего диаметра. Тогда я набрал туда воды – естественно, холодной, – закрыл пробкой с распылителем, подсоединил грушу и пошел испытывать. Лучшего объекта, чем бабушка Люба, не нашлось. Подойдя к ней сзади, я пустил струю воды ей за шиворот. Закричала она от неожиданности очень громко, вероятно, свое любимое междометие: «Ву́си, ву́си». Почему-то меня никак не наказали.

В те годы у нас появился электрический фильмоскоп (подарок дяди Лени) и диафильмы. Потом купили и ручной, направляемый на свет, который нравился мне гораздо больше. Многие ленты сохранились, даже вторая серия знаменитого фильма «Повесть о настоящем человеке», у которой первые два кадра слизнул двухлетний Саша. Любил я слушать радио – большую черную «тарелку», ожидая перечень товаров, на которые будет очередное снижение цен. Меня интересовал двухколесный велосипед, о них говорили в конце, и дождаться было нелегко. Обычной нормой было снижение на 25% или 50%, цифры запомнил, хотя и не понимал, что такое проценты. Изредка бывал в гостях у Лебедевых, их старший сын показывал мне магниты своего электроконструктора и другие игрушки. Впоследствии они жили напротив нас на улице Гражданской, сын поступил в МФТИ и успешно окончил.

Очень распространенной и популярной игрой были кубики с картинками, которые нужно было составлять, родители уделяли таким играм много внимания. Купили нам и мозаику похожего назначения: шесть картинок, которые нужно было сложить из картонных элементов. До сих пор помню первые три: разноцветная бабочка на синем фоне, Баба-яга в ступе с помелом и слон на желтой песчаной дорожке.

Вечерами мы играли довольно долго, иногда засыпая на ходу. Мама или бабушка Люба раздевали нас и относили в кроватки. Случалось, я делал вид, что уже сплю, потому что не хотел раздеваться самостоятельно. Реже мама укладывала нас спать в назначенное ею время. Эта процедура сопровождалась пением колыбельных песен, как правило, по заказу слушателей. Основной репертуар я обозначал цветами, вероятно, так повелось еще в Днепропетровске. Зелёной песней было «Полюшко-поле», синей – «Раскинулось море широко», красной – «Утро красит нежным цветом…», черной – «Темная ночь».

Упомянутое бабушкино междометие «ву́си, ву́си» – что-то, видимо, из ее греческого быта и языка. «Цветные песни» – замечательное детское изобретение Павлика, мы – младшие братья – тоже к этой маркировке песен впоследствии приобщились. Фильмоскоп, о котором Павлик вспоминает, вероятно, сохранился в семье его детей и внуков до сих пор. Помню его хорошо: громоздкий, черный, со стеклянным круглым окошечком сбоку: оно было окрашено прозрачным красным лаком, который постепенно трескался и осыпался. Внутрь устанавливалась обычная большая бытовая электрическая лампочка, но поярче, желательно не менее «ста свечей». Нижняя часть корпуса представляла собой матерчатую занавесочку – шторку. Она не пропускала свет, сохраняя затемнение в комнате, но давала возможность проходить воздуху, обеспечивая конвективное охлаждение. Долгие годы этот фильмоскоп служил нам верой и правдой, пока не появились современные устройства. Одно из них – с дарственной надписью бабушки Любы на обратной стороне крышки футляра – хранится у меня до сих пор.

На фото 88, сделанном папой 5 октября 1950 года бабушка Люба с внуками Павликом (слева) и Сашей (справа). Вспомню ещё одну вещь, ставшую частью семейных преданий, – разновески: на фото 88 Саша держит их в руках. Разновески – это стандартный для любой лаборатории, где используются аналитические весы, набор гирек от 1 до 20 граммов. В набор наряду с гирьками входили и плоские алюминиевые разновески весом 100, 200 и 500 мг, и почти совсем невесомый «гусарик» – проволочный завиток весом 10 мг. Все это размещалось в деревянном футляре, внутри которого для каждой гирьки имелась полость, оклеенная мягкой тканью. В набор входил и пинцет: гирьки брать руками не полагалось: пот и жир, имеющиеся на пальцах, не только оставляют отпечатки для криминалистов, но и изменяют вес гирек и особенно – легчайших разновесок. Гирьки были блестящими, полированными. Неудивительно, что маленький Сашенька влюбился в них и не хотел расставаться. Так – с разновесками в руках – он и запечатлен ещё на одной фотографии (фото 89).

Для тех, кто не знает или позабыл, что такое разновески, помещу фото, взятое из Интернета (рис. 90). Продолжу цитирование воспоминаний Павла.

Приятными событиями были путешествия в город, когда родители – как правило, мама – брали меня с собой. Для этого требовалось пройти пешком 4 км до вокзала, а далее можно было ехать на трамвае или троллейбусе. Дорога шла полем, недалеко от нее стояли жилые домики, несколько дальше – птицеферма. К восторгу взрослых маленький Саша называл ее «курицебазой», что может свидетельствовать о врожденном умении проникать в суть вещей. Бывало, я хныкал, особенно по дороге назад, от усталости, но мама умела меня успокаивать и отвлекать, чаще всего пением песни «Эх, дороги, пыль да туман». Относительно недавно, то есть 22.05.99, мы проделали примерно такой же путь. Костромской таксист высадил нас на углу ул. Фрунзе и Суздальского шоссе, это почти у вокзала. Шли мы больше часа, почти не блуждая, хотя дорогу я точно не помнил. Практически все застроено домиками Суздальского поселка, последние две-три сотни метров заставлены справа гаражами, а слева – то же поле. Вход в Новоселки узнал и сын, которого я водил туда в 1981 году из дома Елены Петровны.

В городе я радовался не только обилию впечатлений, но и возможности съесть пирожное, которое мама часто мне покупала. Наиболее запоминались, конечно, магазины, особенно на улице Кирова. Иногда мы возвращались другой дорогой. От вокзала шли по Московскому шоссе до села Кресты, а оттуда менее 1 км вниз под гору до нашего дома в Новоселках. Шоссе в этой части было сплошь застроено деревянными одноэтажными домами. Я очень любил разглядывать таблички на них, там изображались различные средства тушения пожаров, имеющиеся в данном доме: багор, лопата, ведро, песок и др. Сейчас этих домов нет, на их месте стоят многоэтажные, сохранилась только церковь села Кресты, которая хорошо была видна из нашего дома.

Описанную Павликом дорогу через Суздальский поселок помню и я, но уже в более поздние годы, когда мы ходили в гости к Елене Петровне и Маргарите Георгиевне Сташко, живших в домике по адресу 1-й Суздальский пер., д. 27.

На семейной фотографии, сделанной летом 1951 года под упоминавшейся старой ивой на берегу Новоселковского пруда, вся семья в сборе (фото 91). Я уже появился на свет и стал центром – этой фотографии и семьи. Крепко стою на ножках, держа в одной руке барабанную палочку, а другой что-то показываю. Фотографию в свое время обрезали, чтобы вставить в овальную рамку. Долгие годы она пребывала среди разных предметов, стоявших на крышке пианино: часы с боем, мраморные слоники, другие фотографии в рамках, изящная узкая и высокая, прямоугольного сечения стройная ваза синего стекла «на один цветок» и т. п.

Паровозный свисток

В июле и августе 1951 года мы поехали к тете Лене и дяде Коле! Вот уж событие так событие: мое первое в жизни путешествие на поезде, через Москву – в Харьков!

В маминой «Общей тетради» имеется запись: «Ездили в Сад из Ярославля в 1951 году на два месяца с 25 июля по 25 сентября. Я с Павликом, Сашенькой и Сереженькой. Очень хорошо загорели, окрепли». Стало быть, в году, когда я пишу эти строки (2021), я могу отметить юбилейный срок моего знакомства с Москвой – 70 лет! Для меня это важно: я очень люблю Москву, любил ее всегда, где бы ни доводилось жить. Однако для переезда в любимую Москву понадобилось прожить на свете более сорока лет (поселиться в Москве удалось только в 1992 году).

Ежегодные поездки в Харьков стали семейной традицией на многие годы, а сама дача дяди Коли и тети Лены – почти сакральным объектом всеобщей любви и приятных воспоминаний на всю жизнь. Свои мысли и воспоминания об этих поездках на протяжении всего десятилетия 1950-х годов я объединил в главе «Харьков. Сад. Южный».

О той первой поездке у меня, конечно, личных воспоминаний нет, но в семейном эпосе существовала история, связанная с ней. Начну с записи в маминой тетради.

25 сентября 1951 года возвращались из Харькова, где прожили в Саду 2 месяца, в Ярославль. Поезд отправляется в 11 часов вечера. Сережа сильно испугался паровозного гудка, плакал сильно, потом все как будто бы прошло. 27 сентября 1951 года стали замечать небольшое косоглазие, причину не знаю.

Мама разумно пишет: «причину не знаю». Но потом кто-то принялся высказывать предположение, что причиной мог быть испуг от паровозного гудка. И такая версия допускалась тогдашней медициной. Прокомментирую спустя семь десятилетий. Связь косоглазия с испугом от свистка – чушь, разумеется, полная. Явление детского косоглазия имеет иную природу и давно довольно успешно лечится, но в те времена лечить не умели. Мама показала меня врачам вскоре после переезда из Новсёлок в город – весной 1952 года. Прогресс в этом вопросе аккуратно отставал от моего взросления: лет в пять говорили – «вот, если бы вы в три годика обратились», в семь – «вот если бы в пять», в десять – «вот если бы в семь»…

В три года, однако, совершенно точно обращались, и не куда-нибудь, а в клинику глазных болезней имени Гельмгольца в Москве на Садовой-Черногрязской. Она и по сей день там, а у меня в семейном архиве по сей же день хранится ответ профессора Сергиевского на обращение. Подробнее об этом и встречах с другими врачами в главке «Глаза и зрение».

Новогодняя ёлка

Если моя жизнь в первые два-три года жизни ограничивалась семьей и теми людьми и местами, куда меня могла взять с собой мама, то у старших братьев уже было кое-что поинтереснее: у них была своя жизнь во дворе и даже далеко за его пределами, в городе. Через несколько лет и я кое к чему приобщусь, но в первые годы все, в том числе и праздники, происходило в пределах семьи. Были праздничные застолья, отмечались дни рождения и государственные праздники – 7 ноября и 1 мая, – дарились подарки маме и бабушке ко дню 8 марта. Разумеется, праздновался и Новый год. Я не помню, как это происходило в Новосёлках, но Павел описал.

Как и сейчас, главным праздником был Новый год. Елку приносил папа, вероятно, из ближайшего леса. Игрушки уже были, картонные, ватные и из тонкого разноцветного стекла. Интересно, что на елке зажигали свечи, не слишком опасаясь пожара. Подсвечники были двух сортов. Старые темно-зеленые (может быть, еще довоенные) иглой втыкались прямо в ветку. Более новые крепились к ней зажимом типа «крокодил». В обоих случаях сверху вставлялись свечи и ненадолго зажигались. В дальнейшем их сменили электрогирлянды. Подарили мне однажды и конфетти, но не сказали, что делать с этим устройством. Играл я с игрушкой не одну неделю. Сначала разорвал патрон и несколько дней перебирал разноцветные бумажные кружочки. Потом использовал патрон как трубку для различных целей. После его износа или просто наигравшись, я разобрал и патрон. Внутри были два склеенных картонных диска на ниточке, их можно было легко крутить. Как-то вечером наступила роковая минута, это было в нашем сарае, в присутствии родителей и почти в темноте. Я решил зачем-то отделить один кружок от другого. Раздался взрыв, сарай осветился яркой вспышкой, левая ладонь обожглась так сильно, что плакал я до ночи весь вечер. Особенно болела тонкая кожа между большим и указательным пальцами.

Как же хорошо, что Павлик все это описал! Благодаря его записям и воспоминаниям о нашей жизни, которые всегда звучали в семье и от родителей, и от братьев, я тоже представляю ту атмосферу, в которой прошли первые полтора года моей жизни.

Вспоминая ёлочные игрушки, могу сказать, что кое-что с тех самых пор удалось сберечь. Например – два больших стеклянных шара: с васильками на белом фоне. Шары окрашены краской, которая постепенно облупилась, и сейчас на них остались только фрагменты белого фона и васильков, нарисованных кистью вручную. Сохранился самодельный Кот в сапогах (фото 92). Делали его папа и Павлик. За основу взяли готовый контурный рисунок и раскрасили цветными карандашами. Затем рисунок вырезали ножницами, потом по его контуру вырезали картонную основу и на нее наклеили раскрашенного кота. Сверху приделали петельку из черных ниток – чтобы можно было вешать на елку, – и кот готов. Сделано это было до моего рождения, так что кот достиг уже немыслимого даже для сказочного кота возраста – далеко «за семьдесят». Храню его до сих пор среди многих других старых елочных игрушек. Добавлю, что его размер – сантиметров 20 в высоту. Я его давно не вешаю за веревочку, а усаживаю верхом на ветку вблизи ствола.

Кроме семейных праздников, были и события, происходившие в городе. Павлик описал празднование Нового года в Ярославском дворце пионеров. Он бывал там не один раз, в том числе и тогда, когда меня туда ещё не приводили. Позднее, годика в три-четыре, и мне посчастливится там побывать. В семейном архиве сохранился билет на елку нового 1958 года (рис. 93).

Важнейшим же событием было посещение новогодней елки во Дворце пионеров. Туда возил нас чаще папа, иногда на санях. Повидав новогодние елки в Кишиневе и Костроме, я теперь вижу, что до ярославской им далеко. Представление начиналось в зале с обычной интермедии – пришествия на сцену Деда Мороза. Нас особенно интересовало, каким транспортом он на этот раз прибудет. Возможные варианты – сани, автомобиль, корабль. Слово «ракета» тогда означало лишь сигнальное устройство, выпускаемое из ракетницы. Эра полетов в космос еще не началась, лишь с годами ракета стала транспортным средством, в том числе и для Деда Мороза.

После представления на сцене артисты цирка появлялись непосредственно у елки, то есть среди нас. Тут и фокусники, и эквилибристы, и клоуны, и прочие. Действо продолжалось долго, нетерпеливые, как мы, могли много раз выбегать в коридор и заходить в другие комнаты, где было всё остальное. Обязательно работали карусель, гладкая деревянная горка, комната кривых зеркал, набор аттракционов, позволяющих продемонстрировать свою ловкость, например, бильбоке. Великолепная комната сказок: невысокое сооружение, где в рост могли стоять только дети. Внутри полумрак, фанерные стенки разрисованы башнями, замками далеких восточных и западных стран. На полу подушки, на них полагается сидеть. Потом туда пробирается «бабушка» в старинной одежде и начинает рассказывать сказки. Бывал и фотограф, творчество одного из них зафиксировано в семейных архивах и не требует комментариев для посвященных (рис. 94).