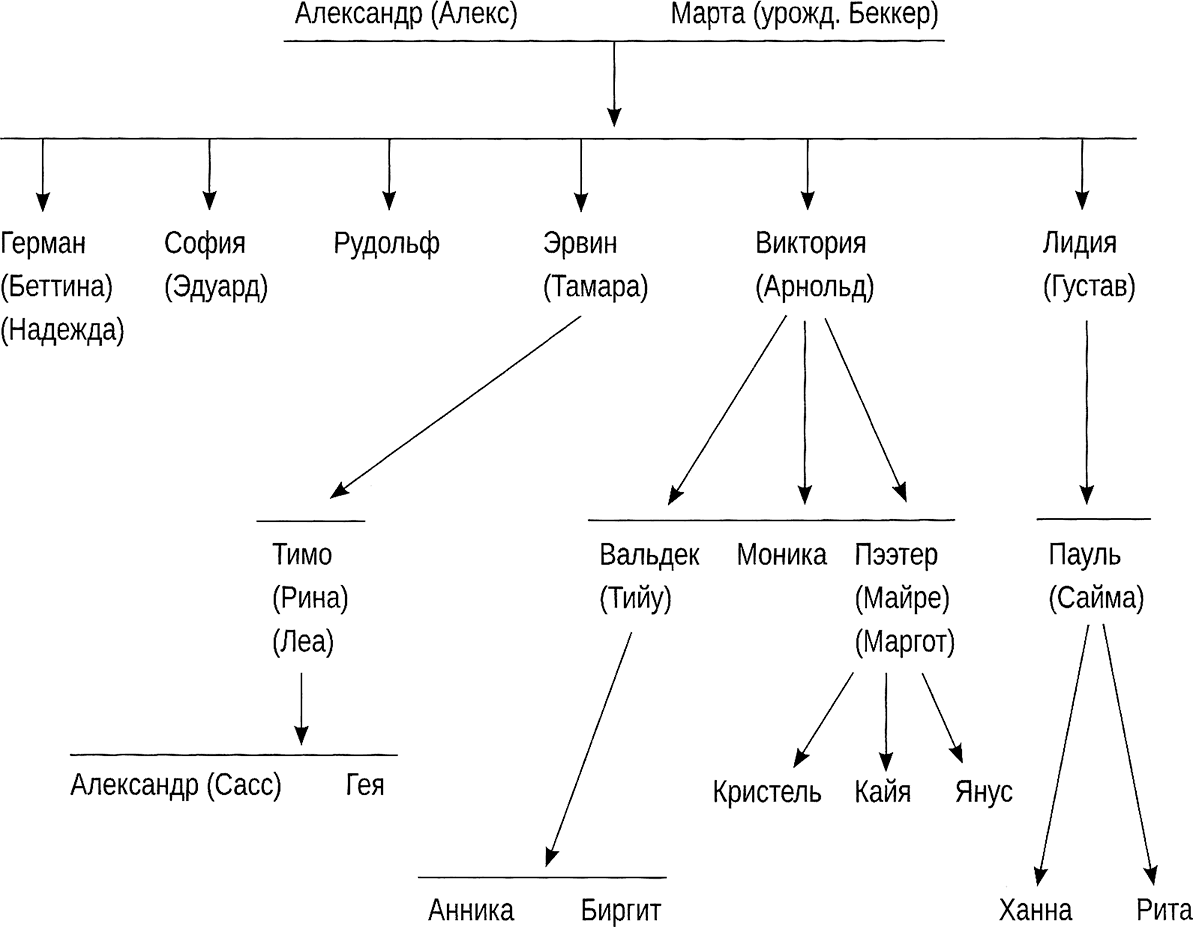

Буриданы. Алекс и Марта

Калле Каспер

Буриданы. Алекс и Марта

Часть первая

Семейная жизнь

начало двадцатого века (продолжение)

Глава первая

Четыре ангела

Неужели я умру, подумал Герман.

Невыносимо было вообразить, что над ним больше не будет такого синего-синего, без единого облачка, неба и столь нежно греющего солнца. Сначала его увезут из палаты, как Мишу с соседней койки, а потом…

Что будет «потом», Герман не мог себе представить, но ему стало так жалко себя, так жалко, что он чуть не заплакал.

Вдруг вид на море заслонили фигуры людей, впереди стояли в ряд мужчина во френче и фуражке, женщина в широкополой белой шляпе и длинном платье, с зонтом в руках, и профессор Бобров, а за их спиной – четыре девочки в белых платьях. Герман вздрогнул: он знал, что сегодня должен был состояться важный визит, санаторий с утра лихорадило, чистоту проверяла сама главная медсестра, но все же не предполагал, что император так неожиданно появится возле его кровати. Он дернулся, чуть ли не вскочил, Бобров сделал успокаивающий жест – не надо…

Профессор стал что-то объяснять гостям, показал им ногу Германа, даже приподнял ее немного, но Герман его не слушал, его взгляд был прикован к императору. Тот был совсем не такой, каким он его себе представлял, то есть, не высокий, не широкоплечий и не горделивый, а небольшого роста, примерно, как папа, только папа был подтянутым и энергичным, император же сутулым и сонным. И еще, у папы был гладкий подбородок, он брился каждое утро опасной бритвой, император же оброс бородой, захватившей обе щеки и верхнюю губу, так что лица почти не было видно. И была бы это хотя бы иссиня-черная и ухоженная борода, как у доктора Сперанского, нет, она была красновато-каштановой и словно всклокоченной, как шерсть собаки Василидисов. Герман не видел пса несколько недель, со дня, как уехала мама, но хорошо помнил, как тот лежал на улице, и, когда кто-то проходил мимо, только слегка приподнимал голову и провожал прохожего долгим грустным взглядом, даже не залаяв, настолько он был стар.

Покончив с объяснениями, профессор чуть отошел, и Герман остался с императором с глазу на глаз. Тот посмотрел на него сверху вниз, и в его прищуренных глазах вдруг появился теплый огонек.

– Как ты себя чувствуешь, малыш? – спросил он мягко, так мягко, как будто Герман был его родным сыном, и эта мягкость словно отворила Герману уста, он стал рассказывать, что до санатория нога болела часто и сильно, а теперь реже и слабее. Император сначала слушал внимательно, но потом стал рассеянно глядеть по сторонам, и Герман умолк. Больше император ничего не спросил, только вытащил из кармана френча платок, вытер лоб и высморкался. Лишь теперь Герман заметил, что у императора большой нос, как у мамы, только не чуткий, а бесчувственный, тупой, словно накладной нос деда Мороза.

Положив платок обратно в карман, император посмотрел на императрицу примерно так, как Володя Йоффе, первый ученик их класса, после ответа на уроке глядел на учителя, безмолвно спрашивая: «Все правильно, да?» Императрица, кажется, осталась императором не вполне довольна, уголок ее рта нервно дрогнул, и она впилась в Германа острым взглядом, который словно просверлил его череп, пытаясь вытащить на белый свет самые постыдные его тайны – например, как он дома при каждом удобном случае заглядывает в приоткрытую дверь комнаты служанки, надеясь еще раз увидеть, как Дуня меняет сорочку.

– Как тебя зовут, мальчик?

Вопрос прозвучал неожиданно, Герман уже подумал, что на этот раз обойдется без него.

– Герман.

– А фамилия?

– Буридан, – ответил Герман резковато, так что профессор Бобров посмотрел на него удивленно и с легкой укоризной – разве я не учил вас, как вести себя во время визита?

Последствия оказались обычными, правда, император только мимолетно улыбнулся, а императрица вообще никак не прореагировала, но зато за их спиной, где стояли девочки в белых платьях, кто-то громко прыснул.

Императрица не вышла из себя, как Василидис, который дал сыну оплеуху, когда тот, дразня Германа, кричал: «Буриданов осел! Буриданов осел!», она не стала увещевать дочь елейным голосом, как адвокат Коломенский: «Аня, что ты себе позволяешь?», она всего лишь почти незаметно повернула голову, так что ее нос смотрел теперь в сторону маяка – но даже этого легкого движения было достаточно, чтобы настала тишина, такая тишина, что вдруг стало хорошо слышно, как волны плещутся о берег, и над морем кричит одинокая чайка.

Императрица довольно кивнула и снова обратила взгляд на Германа. Герман надеялся, что теперь она улыбнется, возможно, даже подойдет к нему и погладит по голове, но та только сказала серьезно:

– Желаю тебе скорейшего выздоровления, Герман Буридан!

Голос императрицы звучал торжественно, создалось впечатление, что и солнце, и песок, и море – все принадлежит ей, и только благодаря ее щедрости этими благами могут пользоваться и другие.

– Большое спасибо, Ваше Императорское Величество!

На лице Боброва появилось облегчение, императрица вновь довольно кивнула, взяла императора по-хозяйски под руку, и они прошли к следующей кровати, перед Германом же возникли четыре девочки в белых шелковых платьях. Они были хрупкие, воздушные, почти прозрачные, будь у них крылья, можно было подумать, что на Крымский полуостров спустились с неба ангелы.

– Угощайтесь!

Самый маленький ангелочек с шаловливой улыбкой протянул кулек с конфетами, и Герман понял, что именно она и была той, которая только что прыснула – понял, но совершенно не обиделся, наоборот, многое дал бы, чтобы еще раз услышать ее смех. Однако та, как и остальные девочки, молчала, наверно, и ее учили, как следует вести себя во время визита.

– Спасибо!

Герман сунул руку в кулек и вытащил – помня наставления мамы, первую попавшуюся конфету. Скажи еще что-нибудь, умолял он мысленно, но ангелы молча отвернулись и пошли за императором и императрицей. Опять между Германом и морем не было никого, солнце согревало больную ногу, по синей воде плыл большой белый пароход, и только шелест песка под маленькими белыми туфельками и липкая ириска в его правой руке подтверждали реальность посещения.

Овчинников полагал, что он страшно хитер, но Алекс видел помещика насквозь. Все они были одинаковы: начинали торговаться с уверенностью, что смогут продать ему, чухне, скверные семена за баснословные деньги, а кончали тем, что вытаскивали из дальнего угла амбара лучшую часть урожая и были счастливы, если Алекс хоть что-то платил. Меж этими двумя крайностями вмещался долгий и нудный обед, в ходе которого его пытались накормить мясом всех обитателей местного леса и напоить литром водки. Когда видели, что Алекс ест мало и вообще не пьет, хозяин звал служанку, краснощекую Дашу или Машу, а сам, словно ненароком, «ненадолго» выходил. У Маши или Даши был медовый голос и стеклянный взгляд, словно это вовсе не человек, а предмет, с которым можно сделать все, что захочешь, и который именно поэтому не вызывал никакого интереса. В такую минуту Алекс обычно вставал и выходил из душной комнаты на веранду «подышать воздухом». Дальше все шло проще, через некоторое время помещик снова объявлялся, но уже в совсем другом настроении, озабоченный и собранный. Начиналась торговля, серьезная, иногда даже злая торговля, сопровождаемая жалобами вроде: «Вы меня разоряете!» или угрозами: «А лицензия у вас есть?», но финал был всегда один и тот же: Алекс бдительно следил, чтобы на вокзал были бы доставлены именно те мешки, которые он выбрал, и чтобы их там тайно не подменили.

Овчинников Дашу или Машу в трапезную не приглашал, у него было припасено нечто, совсем уж экзотичное – японочка, которая якобы прекрасно умела массировать плечи («Утром, Александр Мартынович, почувствуете себя словно заново родившимся!»), но во всем остальном все пошло, как всегда, может, с той только разницей, что когда Алекс отказался от «нового рождения», объяснив, что ему одного раза вполне достаточно, и разговор принял деловой тон, хозяину было лень долго торговаться, и он довольно быстро буркнул: «Ну, скажите, сколько дадите, и по рукам!» На этом он несколько копеек с фунта несомненно выиграл, поскольку и у Алекса, когда он понял, что может еще успеть на вечерний экспресс, пропала охота выжимать последнее.

Когда мешки были погружены в вагон, а сам вагон запломбирован, он пошел в гостиницу, быстро собрал вещи и поспешил на пассажирский вокзал. Поезд стоял уже у перрона, железная кляча дымила, начальник вокзала в мундире с важным видом ходил взад-вперед, посматривая на часы, и у Алекса поднялось настроение. На самом деле, он мог бы уже и не возиться семенами, сотрудничество с Конрадом после переезда в Москву шло, как и подобает при торговле машинами – как по маслу, но Алексу нравилось держать в руке сухие шуршащие зерна, нюхать их, без пробы прогнозируя процент всхожести, и во имя таких минут он был готов и дальше терпеть наглость и глупость помещиков.

В купе было пусто, он снял пальто, сел, почти сразу прозвучал третий звонок, и поезд тронулся. Проводник, усатый старикан, поинтересовался, очень ли «господин» голоден, и сказал, что может предложить пельмени, но Алекс, объевшийся жареным поросенком, которым его угощал Овчинников, ограничился чаем и баранками (яблочный пирог, который Марта положила ему в дорогу, был уже съеден) и открыл прихваченную в дорогу книгу – это был «Китайгород» Боборыкина, он очень нравился Алексу, поскольку то, что в нем описывалось, в точности соответствовало тому, что он в Москве вокруг себя изо дня в день видел. Он читал, пока не устали глаза, потом разделся, лег в постель, слушал какое-то время стук колес, и заснул.

В Москву они прибыли на следующий день после обеда, поезд опоздал на три часа. В контору идти не было охоты, да и смысла, все потенциальные клиенты давно сидели в ресторане, поэтому Алекс протолкался сквозь строй бойко предлагавших свои услуги кучеров и пошел пешком в сторону дома – не то, чтобы он жил рядом с вокзалом, а просто хотелось размяться после долгой дороги. Накрапывал дождь, но в целом погода была довольно приятная, градусов примерно двенадцать – совсем неплохо для октября. Хлопали двери магазинов, народ входил-выходил, внутрь с пустыми руками, обратно с дощатыми ящичками или картонными коробками, была суббота, и все спешили делать покупки, чтобы конец недели провести с размахом. Алексу нравилась эта суета, ему вообще нравилась Москва – решение поселиться здесь оказалось верным, он ни разу о нем не пожалел. На самом деле, Москва не так уж сильно и отличалась от Ростова, разница была, главным образом, в масштабах, такой же оживленный деловой город, только неизмеримо больше, потому он приспособился быстро и легко, намного легче, чем при первом своем пребывании здесь, когда учился в сельскохозяйственной школе, поскольку тогда ему приходилось считать каждую копейку, и он никогда не наедался досыта, а теперь перед ним были открыты двери не только мясных лавок и булочных, но и магазинов одежды и театров. Они съездили с Мартой и в столицу, с визитом к Мартиной тете, Алекс так же, как однажды раньше, когда сопровождал графа Лейбаку, восхищался царским дворцом, прямыми улицами и каналами, Казанским и Исаакиевским собором – восхищался, но внутренне сознавал, что в этом городе он жить не хочет. Петербург был большой, красивый и холодный и подходил дворянам и поэтам, он же предпочитал город попроще, но побойчее, более благодатный для деловой жизни, и в этом смысле равного Москве не было, Конрад, тот и вовсе утверждал, что для «гешефта» это наилучшее место в мире.

Перед тем, как свернуть с Тверской, надо было решить вопрос гостинцев: для Алекса стало правилом никогда не возвращаться из поездки с пустыми руками. Он огляделся, ища, куда зайти, тащиться до Елисеевского не было охоты, слишком далеко, и тут заметил вывеску книжного магазина и подумал: а почему я должен всегда приносить пряники и конфеты?

Выбор оказался делом более трудным, чем он предполагал, книги в их семье обычно покупала Марта, и Алекс даже не помнил точно, что у них уже есть и чего нет, да, он читал почти каждый вечер, но не больше часа, потом глаза начинали закрываться, вот Марта, у которой позади не было изнурительного рабочего дня, иногда сидела допоздна, уткнувшись в какой-нибудь новый роман – как будто днем у нее на это времени не было. По правде говоря, действительно не было, надо было присматривать за пятью детьми, готовила и стирала, правда, Дуня, но гувернантку они больше нанимать не стали, сначала отказались от этого из экономии, переезд обошелся дорого, и Алекс еще не знал, как на новом месте пойдут дела, а потом сама Марта сказала, что она привыкла возиться с детьми, и это ей даже нравится, лучше, чем сидеть, «сложа руки» – наверно, жена таким образом надеялась забыть о гибели Рудольфа; но скоро нагрянула новая беда, с Германом…

После долгих колебаний Алекс выбрал для Марты роман Золя, которого у них как будто еще не было, для Софии – рассказы Куприна, для Эрвина – «Подвиги Геракла» некого неизвестного автора и для Виктории «Русалочку» Андерсена. Но что делать с Лидией? Младшая и ходить еще толком не умела…

Ладно, не сегодня, так завтра дойдет дело и до нее, решил он наконец, взялся за одну книгу с картинками, за другую, выбрал ту, у которой солиднее обложка, вынул кошелек и подошел к продавщице.

– Это все? – спросила та почему-то очень тихо, подравнивая принесенную им стопку.

– Да.

– Могу порекомендовать вам еще один модный роман. В нем рассказывается о торговце зерном, который не знает, как отделаться от любовницы, и, в конце концов, просто сбегает в другой город.

Что за бред она несет, подумал Алекс потрясенно. Прошло несколько секунд, прежде, чем он понял, что голос продавщицы как будто ему знаком, и внимательнее всмотрелся в ее лицо – и даже это не сразу помогло, пять лет это все-таки пять лет. Тот вечер у Татьяны так и остался их единственной интимной, так сказать, встречей, перед тем, как уехать, Алекс еще нашел для нее работу, и на этом все закончилось – но сейчас он с удивлением увидел вместо миловидной краснощекой девицы барышню с живым и умным взглядом, буквально искрящуюся молодой свежей женственностью – той, встречающейся только в России, отчаянной, готовой на все, жаждущей приключений и страданий женственностью, которая видит свое счастье в том, чтобы принести себя в жертву любимому, поехав за ним хоть в Сибирь.

– Загордились, Александр Мартынович, не хотите узнавать старых знакомых!

Он отговорился усталостью и рассеянностью, сделал пару комплиментов насчет того, как Татьяна выглядит, поинтересовался, давно ли она в Москве (выяснилось, что с весны, ходит на учительские курсы, а вторую половину дня проводит в магазине, чтобы заработать на жизнь), ответил на несколько вопросов о семье, поколебался, не рассказать ли, что у него большое горе, старший сын заболел туберкулезом костей, но воздержался, не желая подпускать Татьяну к себе слишком близко, заплатил за книги, распрощался и ушел, полагая, что этим все и ограничится – однако не тут-то было, сначала всю оставшуюся дорогу до дома перед глазами мелькали картинки из Ростова, как Татьяна читала детям вслух «Каштанку», как погиб Рудольф и что было потом, несколько раз он попытался отогнать от себя воспоминания, но безрезультатно, чуть было даже не прошел мимо своего роскошного дома, и не он, а его ноги по привычке в последнюю минуту свернули под арку. Лишь, оказавшись уже во дворе, он силой воли призвал себя к порядку – не хватало только дать Марте повод для расспросов.

Дома все было нормально, Марта в хорошем настроении, дети здоровы, от Германа пришло письмо («Дорогие папа, мама, София, Эрвин, Виктория и Лидия, у нас был в гостьях император вместе с женой и с дочерьми…»), только Дуня, казалось, слегка обиделась, что ее обошли, дарить служанке книгу не имело никакого смысла, она была неграмотной, Алекс собирался купить ей на Триумфальной площади платок, но после встречи с Татьяной, уйдя в прошлое, обо всем прочем забыл – эта мысль заставила его снова вспомнить о девушке, и весь вечер он уже не мог выкинуть ее из головы. После обеда и чаепития собрались у рояля, София исполнила вальс Шопена, Виктория пробренчала только что выученную гамму, наконец, на вращающийся стул села сама Марта и спросила, что Алекс хотел бы послушать – Алекс пожелал «Травиату», и она сыграла почти пол-оперы: но когда настало время лечь спать, большие карие глаза и длинные густые каштановые волосы Татьяны опять встали перед глазами, так что Марта даже спросила, не случилось ли чего-то в пути, отчего муж такой задумчивый, и Алексу пришлось снова оправдываться усталостью.

Все воскресенье он сидел, как на углях, чтобы отогнать беспокойство, даже потащил детей кататься на извозчике, съездили в Кремль, полюбовались царь-пушкой, а вечером они с Мартой пошли в Большой смотреть «Баядерку», это был любимый балет жены, трагедия Никии снова и снова волновала ее. «Какой предатель и негодяй этот Салор, не правда ли?» – возмущалась жена громкогласно, когда они шли после спектакля в «Альпийскую розу», там они слегка поужинали, выпили небольшую бутылку шампанского, а ночью Алекс был более страстным, чем обычно в последнее время, даже Лидия проснулась, и Марте пришлось вставать и убаюкивать ее; но утром все началось сначала, он хотя и поехал в контору, однако ротозейничал весь день, пару раз ни с того, ни с сего прикрикнул на Августа Септембера, потрясенно посмотревшего на хозяина, и ушел за полчаса до окончания рабочего дня. Было еще теплее, чем вчера и позавчера, дождь перестал, он прогулялся по городу, постукивая кончиком зонтика о тротуар, и когда, наконец, вошел в книжный магазин, заметил, что Татьяна быстро отвела взгляд от двери и покраснела.

Глава вторая

Опасные связи

Зима пролетела в беготне между работой, домом и Татьяной, когда наступила весна, Алекс отправил Марту с детьми на юг, сняв для них у старого знакомого ялтинского грека Василидиса целый нижний этаж с полным пансионом. Сколько было в этом широком жесте вины перед Мартой и сколько желания проводить больше времени с Татьяной? Наверно, примерно пополам того, и другого – но главной причиной все же был Герман, который уже второй год лечился у профессора Боброва, и для которого компания матери и Софии много значила. Так или иначе, но Алекс остался один, впервые столь надолго после дюжины лет семейной жизни. Вначале ему даже нравилось снова чувствовать себя холостяком, особенно потому, что теперь он уже не был бедняком, и ему не приходилось самому гладить штаны и стирать носки, для этого у него была Дуня, а когда ему хотелось покушать чего-то вкусненького (кухаркой Дуня была посредственной), он мог пойти в ресторан – но со временем ему стало скучно, он уже не знал, что делать вечерами, вернувшись от Татьяны, не находил себе места, шатался по квартире, выглядывал из одного окна, из другого, слушал, о чем во дворе под сиренью болтают соседки, и уже в десять часов ложился в постель, считая дни, когда можно будет взять пару недель отпуска и поехать к семье.

Но сначала надо было подбить баланс, а для этого нужен был Конрад. Партнер должен был приехать уже в марте, но заболел инфлюэнцей, потом долго восстанавливался и только теперь более-менее пришел в форму. Наконец он прибыл, правда, немного еще бледный, но дружелюбный и деловой, как всегда. Три дня они корпели над бумагами, время от времени развлекая друг друга то недостачей машинного масла, то прошением мусульман Казанской губернии прислать им «одного троянского коня», а на четвертый разогнули спины, обменялись рукопожатием и решили пойти в какое-нибудь шикарное местечко отметить удачное завершение делового года.

В «Савое», увы, было так же жарко, как и везде, хотя окна были распахнуты, и посреди зала журчал фонтан. Склонный к полноте Конрад сразу снял пиджак и повесил на спинку стула, Алекс, немного стеснявшийся официантов, вертевшихся вокруг них, страдал дольше, но после беф-строганова последовал примеру партнера. Они были одного возраста, он и Конрад, и это создавало между ними особую атмосферу доверия и взаимопонимания, редко возникающего между людьми разных поколений.

– Тебе-то что, через пару дней будешь купаться в Черном море, – проворчал Конрад добродушно.

– Туда еще надо добраться, – ответил Алекс, – что дело непростое, Распутин не позволил построить железную дорогу до побережья, сказал, что это осквернит природу святой Руси.

– Неужели у вас все решает Распутин? – засомневался Конрад. – У самого царя, что, головы нет?

– Есть, но это голова жены, – сострил Алекс с удовольствием.

Конрад вздохнул.

– У нас с Вильгельмом проблемы иного порядка, он хочет все решать сам. Порой я даже жалею, что мы в семьдесять первом показали французам, где зимуют раки. Пиррова победа – они после этого избавились от императора, а мы нет.

– Ну, на дело Беккеров это как будто повлияло плодотворно, – отозвался Алекс.

Подошел официант, и беседу пришлось прервать, в этот ресторан ходило много иностранцев, и персонал немного знал языки. Пока сверхвежливый молодой человек наливал коньяк и ставил на стол кофейные чашки, Алекс думал, кого же он напоминает, и понял – его самого тех времен, когда он подавал в мызе Лейбаку графу кофе в постель.

– Каждое частное дело, которое слишком связано с властью, имеет плохой конец, – хмыкнул Конрад мрачно, когда официант удалился.

– Отнюдь, – возразил Алекс. – В России, чтобы по-настоящему разбогатеть, как раз необходимо иметь связи с властью. Кто не умеет подладиться к министру или его товарищу, тот о миллионах может только мечтать.

Конрад усмехнулся.

– Да и в Германии то же самое. Вопрос в другом: власть, как ты знаешь, предпочитает пушки сеялкам, ружья – лошадиной упряжи и мундиры – кафтанам. А теперь подумай сам – если есть мундир, ему уже не положено висеть на вешалке. Если есть ружье, оно не должно заржаветь. По крайней мере, учения время от времени проводить надо. Для этого нужны люди. А теперь смотри, что дальше – в какой-то момент выясняется, что куча народу только и умеет, что стрелять из ружья. И к чему это ведет?

– Ты думаешь, будет война?

Когда разговор перешел на политику, Алекс почувствовал себя немного не в своей тарелке – его немецкий за годы брака стал намного лучше, и деловые вопросы он решал без проблем, но при обсуждении столь сложных тем у него все-таки возникали трудности, понимать, что говорят, он понимал, но вот высказать ясно и точно все свои мысли еще не мог.

– Мы недавно отмечали день рождения старого грюндера, – продолжил дальний родственник, понизив голос, – и там только и говорили, что время подошло, медлить для Германии опасно, другие тоже могут начать вооружаться. Эберхард у нас теперь депутат, он утверждает, что большинство партий в кулуарах ратует за войну, Константин вступил в армию, Фердинанд, по примеру дедушки, поместил свои сбережения в военную промышленность, да и мне порекомендовали поменять сельскохозяйственные машины на что-то, мужчине более приличествующее. Мой тесть был единственным, кто уговаривал семейство быть трезвее. Прочие посмеялись над ним, кто-то сказал: «ты, гинеколог, смотри в женскую…» – Конрад пропустил одно слово, – и не вмешивайся в мужские дела. Но и тесть за словом в карман не лезет, рявкнул в ответ: «вы так много о войне как раз потому и думаете, что слишком редко вам доводится видеть это местечко».

Алекс рассмеялся.

– Так и сказал?

– Слово в слово! Прозит! За это самое сладкое местечко!

Коньяк был темный, как мед, и мягкий, словно плоть Татьяны, – настоящий шустовский, а не французские «духи». К счастью, им хватило ума заказать кофе-гляссе, а то они утонули бы в поту.

– А вот наш Николай, я думаю, от новой войны увильнет, – вернулся Алекс к прерванному разговору. – Хватит ему и одного унижения, от японцев.

– А если его спровоцируют?

– Чем?

Конрад зажег сигару, огляделся, словно проверяя, не проявляет ли кто-нибудь излишний интерес к их беседе, убедился, что единственные, кто дают жаре хотя бы моральный отпор, это мухи, наклонился ближе к уху Алекса и сказал sottovoce:

– Ваш царь – человек старомодный, для него кодекс чести важнее голоса разума. Если его поставят перед выбором, еще одна война или еще одно унижение, он выберет войну. Именно это на дне рождения грюндера и обсуждали: что скорее могло бы побудить его к действию, Антанта или национальное чувство.

– И?

– Пришли к выводу, что национальное чувство сулит больше перспектив. Беатриса рассказывала, что французов ваш царь на самом деле терпеть не может, он с удовольствием отказался бы от этого договора, но Витте не дал.

Национальное чувство, по мнению Алекса, тоже не сулило особых перспектив, Николай ведь не был чистокровным русским, не говоря уже об императрице-немке, но спорить он не стал, а сменил тему. Они хвалили какое-то время Витте, построившего фундамент экономического развития России, пожалели убитого Столыпина, сумевшего обуздать террор и освободить крестьян от давления общины, что, ко всему прочему, оказало положительное влияние на их с Конрадом дела, и дошли в разговоре до русского менталитета как такового.