Музыки верный солдат. Воспоминания

Но вот экзамен. Мне, как и Шамилю, повезло. Мы сдали его успешно и остались в группе, которая, всё-таки, сократилась на несколько человек!.. Я не раз вспоминал свою 30-ю школу, преподавателя по немецкому языку и нашего классного руководителя Павла Дмитриевича Курочкина. Не так уж серьезно мы занимались языком, но всё-таки вот в таком случае, который произошел со мной, знания языка, полученные в школе, смогли определить мою судьбу в очень важный момент солдатской службы. Кто знает, что было бы, если бы я дважды, будучи солдатом, не смог сдать экзамен.

Начали учиться на курсах. Преподаватели были высочайшего уровня. Знали язык в совершенстве (некоторые из них сколько-то лет жили в Германии), знали, пожалуй, все диалекты (а как они отличаются!). Ну, и требовали от нас много и жёстко. За один академический час нам доставалось так, что выходили на перерыв «обалдевшими», не могли прийти в себя сразу… Уроки давали, главным образом, в форме рассказа на избранную тему с поочередным, как правило, – неожиданным включением нового «автора», поэтому весь урок каждый находился в постоянном, ежесекундном напряжении. Но и результат достигался весьма ощутимый.

Здесь мы, наконец, получили свое первое, новое и полное обмундирование. Кормили хорошо – уже стало забываться голодное существование в лагере. Словом, почувствовали себя вполне обеспеченными студентами престижного столичного ВУЗа.

Однако напряжение жизни возрастало с каждым днём. При выходе с ул. Мархлевского на ул. Кирова на второй из них, если перейти через дорогу, были два очень привлекательных небольших магазинчика – оба угловых, через узенький переулок и улицу, оба с входом на улице Кирова. Дня через два-три после приезда в Москву и начала занятий, я зашёл в один из них (который ближе к пл. Дзержинского) и увидел там кое-какие вкусные вещи и фрукты. Решил купить мандаринов и, прочитав цены, пошёл в кассу. Но мне сказали, что нужны карточки… Покупка не состоялась.

Прошло еще несколько дней. И вот как-то утром, выходя как раз на то место ул. Мархлевского, где стоял дом на углу с ул. Кирова (напротив одного из магазинчиков, о которых только что шла речь), я с удивлением заметил, что большого дома в несколько этажей – нет! А на этом месте чистая площадка, на которой никаких явных следов разбомбленного дома уже нет. Так тщательно и быстро поработали ночью, чтобы не травмировать людей. Так было не только с этим домом. Да, воздушные налеты уже перестали быть редкостью.

Приближался октябрь. Мы продолжали заниматься, хотя знали и чувствовали, что обстановка под Москвой становится угрожающей. Понимали, что в любой момент могут направить для защиты подступов к Москве. И вот однажды, это было, кажется, 5—8 октября, нас построили во дворе. Весь личный состав курсов был распределён по взводам. Мы поняли, что теперь нам предстоит заняться «не языком, а делом…». В построенной колонне мы простояли очень долго, что-то часа три-четыре. Потом узнали, что в это время начальник нашего института генерал-майор Биязи (оказывается, он был ещё председателем Федерации бокса СССР) решал в какой-то инстанции нашу судьбу. Наконец мы услышали команду о возвращении на место своей дислокации – в здание нашего института. 4

10-го октября нас подняли по тревоге и со всем нашим небогатым скарбом отправили в речной порт. Там нас погрузили на большую баржу с весьма вместительным трюмом и отправили куда-то по реке.

Через сколько-то часов пути, видимо, уже на рассвете следующего дня, мы поняли, что плывем «вниз по Волге-реке…». В трюме баржи на нарах у каждого было свое место. Плыли – не знаю куда… Сколько плыли – не помню. Но однажды, как раз напротив знаменитых Жигулевских гор, наша баржа причалила к берегу. Оказалось, что мы прибыли в город Ставрополь-на-Волге. Теперь этого города нет. На этом месте – Куйбышевское водохранилище, которое образовалось в связи со строительством Куйбышевской ГЭС, а город Ставрополь, говорят, перенесли на другое место.

Поселили нас в центре этого тихого городка в двухэтажном деревянном доме. И сразу начались занятия. Что нас сразу поразило? В этом городке совершенно не чувствовалось войны. Не было светомаскировки, действовал клуб, где почти ежедневно устраивали танцы, рядом с нами находилась открытая столовая с весьма приличным набором блюд. И, главное, какое-то общее спокойствие, тишина… Может быть, это только казалось нам, прибывшим из Москвы, где всё было по-другому. Может быть, нам недоступно было определить ситуацию в этом городе и настроение его обитателей, так сказать, изнутри. Мы ведь почти не общались с местными жителями.

А ведь положение на фронте, особенно под Москвой, становилось с каждым днём тревожнее. Что происходит на фронте, что с нашими родными? Эти бесконечные мысли не покидали каждого из нас. Связь с домом на долгое время была прервана из-за нашего переезда. И поэтому было особенно тяжело. Вот однажды по городу пронеслась такая новость: сюда приехали беженцы из городов Центральной России. Мы бегом помчались по улицам, нашли некоторых из них – бредущих с тяжёлым грузом домашних вещей, измученных, злых… Стали расспрашивать: «Откуда?» Одна женщина ответила мне: «Из Иванова!» – «Что там в городе, как живут люди, бомбят ли город немецкие самолеты?» И она отвечает: «Бомбят. Уже не раз налетали». – «А где, – спрашиваю, – падали бомбы?» – «Одна на Рабочем поселке, другая – у Сенного базара». Вот так известие! Уж цела ли наша Зелёная улица, живы ли мои родные? Вот что принесла мне эта неожиданная встреча с землячкой, после которой я долго не мог прийти в себя. А ведь оказалось, что она сказала неправду. Иваново не бомбили… Что заставило её соврать? Ведь сколько бед приносят такие люди!

Занятия проходили весьма интенсивно. С раннего утра, после завтрака, они начинались, а заканчивались уже к вечеру. Да и вечером надо было заниматься самостоятельно. Поэтому времени для разговоров между собой почти не оставалось. Рассуждали, чаще всего, уже лежа в кроватях, перед сном. В комнате нас было довольно много, человек восемь, но продолжительных дискуссий не было. Во-первых, за день очень уставали, а, во-вторых, каждый думал о своем. Да и настроение было такое, что в свободные минуты хотелось побыть наедине только со своими мыслями и чувствами. Так вот и засыпали.

Но общее волнение, общая тревога находили свое выражение в таком совершенно естественном для той ситуации факте. За несколько минут до 6:00 утра все просыпались. Никто не говорил ни слова. В темноте, в тишине, кажется, слыша, как стучит собственное сердце, каждый ждал первого утреннего сообщения московского радио (репродуктор на ночь не выключали). И вот раздаются первые тихие слова диктора (наши головы приподняты): «Говорит Москва!» И это были самые главные слова! Москва говорит! Значит, Москва наша. И многие из нас дальше и не слушали. Узнав главное, переворачивались на другой бок и старались доспать последний «положенный» час…

…Это было, кажется, 6-го или 7-го ноября. Видимо, по случаю праздника, нам решили сделать субботник. Утром нас перевезли на нашей барже, которую буксировал какой-то катер, на другую сторону реки, прямо в Жигулевские горы. Погода стояла уже холодная, земля промерзла, и вот именно такую землю, а ее верхний слой был очень каменистый, нам пришлось не копать, а буквально пробивать то ломом, то железной лопатой… Зачем это нужно было, нам никто толком объяснить не мог. Но раз заставили в такую неподходящую погоду вгрызаться в землю, значит, нужно было. Кто-то высказал предположение, что в этом, стало быть, есть какой-то смысл – может быть, важные полезные ископаемые, которые стране срочно нужны. Возможно, и мы честно пытались выполнить задание, работая до темноты. А к вечеру усилился ветер, нагнавший облака, быстро стемнело. И когда мы на барже отправились в обратный путь, ветер уже достигал ураганной силы, благо ему привольно было разгуляться вдоль широкой Волги-реки. От ветра и холода мы прижались друг к другу. В темноте мы ничего не видели вокруг, только чувствовали, как покачивалась на ветру и скрипела наша старенькая баржа, да, иногда, подавал отчаянные голоса-гудки катер. Путешествие наше закончилось. Но оказалось, что для того, чтобы пристать к берегу, катер должен был развернуть баржу против течения, а это значило, что и против сильнейшего ветра. С огромным трудом это удавалось ему сделать, но к причалу он не попадал, нас все время сдувало ветром. И приходилось всё начинать сначала – выходить на середину реки по течению, а потом с невероятными усилиями разворачиваться против него, рассчитывая, чтобы, приближаясь к берегу, подойти точно к причалу и «отдать концы». Дважды эта операция срывалась. Лишь с третьего захода нам удалось, наконец, зацепиться за берег. А тут возникло ещё одно препятствие: как перебраться на причал? Из-за сильного ветра борт баржи то подходил вплотную к нему, то, стукнувшись, резко отходил из-за сильного ветра, а нам приходилось прыгать на причал с подставленной лесенки в темноте… Промахнуться было очень просто, и кто-то один всё-таки промахнулся и упал в воду. Мы не знали, с кем это случилось. И о судьбе этого человека ничего не было известно. Когда мы оказались на берегу – замерзшие, усталые, голодные, еле стоявшие на ногах, то каждый, наверное, благодарил судьбу, что пока ещё он цел…

Надо отдать должное нашему начальству. Всех сразу же отправили в столовую, где нас ждали горячий обед и горячий чай. Никто ни о чём не говорил и не вспоминал… Но день этот у каждого остался в памяти навсегда.

Напротив нашего общежития было что-то вроде клуба, или просто большое помещение на первом этаже дома, где устраивались танцы для местной молодёжи. Раза два мы приходили туда. Представавшая перед нами картина танцевального зала переносила нас мысленно в родные края. И виделись другие люди, и слышалась другая музыка… Вот так и побывали мы дома, в кругу друзей, в совершенно мирной обстановке…

Наша группа состояла из людей серьезных, большинство из них – или студенты гуманитарных вузов, или молодые преподаватели. Словом, многие уже имели какой-то жизненный опыт и более или менее определившийся характер. Кажется, я был среди них самым молодым. Второго бывшего десятиклассника в группе не было. Следующим был, видимо, Шамиль. Он окончил тогда только еще первый курс какого-то московского технического вуза. Помню, как тогда нередко в группе упоминался ИФЛИ, я ещё не знал, что это такое, а потом понял, – Институт философии, литературы и истории. Видно, кто-то был из этого заведения. До сих пор удивляюсь, как мы все сошлись в том лагере под Горьким? Как-то странно… Ещё более странно, что в этой собранной в Горьком группе старшим (только на поездку) назначили меня!

Часто думаю и о том, почему преподаватели московского института иностранных языков отправились подбирать группу курсантов в полтора десятка человек именно в лагерь под Горьким? Разве нельзя было найти их в Москве, под Москвой или где-то ещё поближе? Да и контингент нашего лагеря, по сути с ежедневно меняющимся составом – там непрестанно формировались и отправлялись на фронт воинские части – не сулил, кажется, надежд на встречи с желательной аудиторией! Да и как их, нужных им людей, отыскать в этой огромной массе собравшихся по разным случаям солдат, общее количество которых, говорили тогда, доходило до нескольких тысяч, временно размещавшихся в непроходимых лесах! Тут были молодые и старые, совсем юнцы ещё в домашних костюмах (как я) и уже бывалые, побывавшие на фронте солдаты, успевшие вернуться из госпиталей. Люд самый разнообразный. И найти «иголку в стоге сена» – тяжело… Да и зачем было её искать именно там? До сих пор для меня осталось это необъяснимым. Размышляю об этом потому, что это был один из важных моментов, определивших мою дальнейшую судьбу… Ну, и не только мою, разумеется.

Не могу сказать, что в нашей маленькой группе мы очень подружились. Нет. Каждый, в меру своей «интеллигентности», считал себя особой личностью, не позволял себе слабостей, был довольно замкнутым человеком. Но служил исправно, долг свой выполнял и никаких замечаний не заслуживал. Конечно, всё это относилось более к внешним проявлениям, но у каждого была какая-то наполненная внутренняя жизнь, в которую не каждый «интеллигент» желает впускать посторонних людей. Словом, это скорее был этикет, чем действительная сущность людей.

Сказанное не относилось, пожалуй, лишь к Шамилю. На курсах мы сблизились с ним, почувствовали, что у нас много общего, да и по возрасту мы несколько отделялись от большинства других. Но всё-таки здесь, на курсах, мы ещё не были друзьями. Но стали ими очень скоро – на новом повороте судьбы.

1942

Окончание курсов в январе 1942 г.

На санях из Ставрополя-на-Волге в Куйбышев

Прибытие в Москву 20 января 1942 г. и встреча с мамой

Встреча с одноклассником Виктором Пяниным

Предложение служить в воздушно-десантных войсках

Согласие и назначение в воздушно-десантную бригаду

Размещение в корпусах общежитий Авиационного института в районе «Сокол»

Начало подготовки, учебные марш-броски в Москве

Посещение родственника Евлампия Васильевича Рыбакова на Большой Молчановке

Приезд мамы в марте 1942 г.

Строевая подготовка к Первомайскому военному параду на Красной площади и отмена парада

Прыжки с парашютной вышки летом 1942 г.

Запрет военным посещать московские базары

Обмен табака на клубнику на арбатском базаре и задержание военным патрулем

Прыжки с парашютом с самолета, вылетавшего с аэродрома в Монино

Ощущения при первом прыжке

Перевод части в район Ржевского (Рижского) вокзала

Известие о том, что отец пропал без вести

Встреча в Москве с дядей, Сергеем Григорьевичем

Военный эпизод, рассказанный дядей: о том, как их автомобиль оказался в колонне немецких машин

Кинотеатры в Москве, увлечение Шамиля пивом

А он, тот поворот, приближался. В середине января, после успешной сдачи то ли экзамена, то ли зачёта, и ровно через четыре месяца после начала обучения нам объявили об окончании курсов и присвоении нам офицерских званий.

Теперь предстояло отправиться на фронт. Но прежде нам нужно было добраться до Куйбышева. Железной дороги от Ставрополя-на-Волге до Куйбышева не существовало, и нам предстояло отправиться в дорогу на санях. В середине января, в сильный мороз, утвердившийся в ту пору на приволжских просторах. Не помню, сколько это было километров, сколько времени занял этот путь. Но очень хорошо помню, что ехать на санях в одной шинельке да кирзовых сапогах с широкими голенищами, куда сразу же забирался морозный воздух, было очень тяжело. Приходилось то и дело слезать с саней и идти вслед за ними, чтобы хоть немного разогреться (бежать было нельзя из-за большого снега), а потом опять садиться в сани. В каком-то селе остались переночевать. Это был рай – после многочасового пути по морозу оказаться в добротной, хорошо натопленной избе. Хозяевами были удивительно приветливые, добрые, радушные люди – настоящие русские крестьяне, работающие на земле всей семьей и живущие в достатке и согласии. Они не только согласились принять нас (в этом доме ночевали мы вдвоем с Шамилем, остальные – в других домах), они были рады приютить, согреть, накормить нас и предоставить ночлег. А каково было угощение! Картошка, мясо, огурцы, капуста, яйца, свойский, очень вкусный хлеб. И всё-таки главное – приветливость и доброта людей. И, сидя в этой избе, крепкой, чистой, хорошо прибранной, неторопливо разговаривая с хозяевами, я не раз ловил себя на мысли, что судьба вновь подарила мне несколько часов мирной, спокойной жизни в этом глубинном русском селе, где тогда ещё не чувствовалось приближения военной грозы…

И, видимо, всегда так – много людей, очень разных, повстречались на жизненном пути, а в памяти сохранились, главным образом, люди хорошие, оставившие в твоей жизни добрый след. И хорошо, что так!

Добрались, наконец, до Куйбышева. На некоторое время нас разместили в центре города, в большом здании, где находился ЦК ВЛКСМ. Мы тогда не знали, что в этом городе уже обосновалось и правительство страны. Были мы в Куйбышеве недолго – день или два (наверное, уточняли наш дальнейший маршрут), и как-то к вечеру нас отправили на железнодорожный вокзал. Прошёл слух, что едем на Южный фронт. Подошла ночь, завалились спать. А на другой день нам объявили, что едем в Москву (не помню точно, но кажется, это коснулось не всех, кто входил в нашу группу) и что нам предстоит явиться для получения направления в Генеральный штаб. На какой-то остановке я выскочил на станцию и дал телеграмму в Иваново маме: «Двадцатого буду в Москве. Приезжай».

И вот двадцатого января 1942 года мы прибыли в Москву. Нам сразу объявили, когда, в какое время мы должны явиться в Генштаб и дали «вид на жительство» – где точно не помню, но помню, что в одной из московских военных казарм. Как только представилась возможность, я тут же отправился к маме, которая остановилась у наших знакомых, живших недалеко от станции метро «Красносельская». Не описать, какая была радость, когда мы встретились! Кстати, в то время столь быстро добраться на поезде из Иваново в Москву было очень непросто… Дом был пустой. Хозяин Борис Яковлевич выехал, кажется, в командировку, его жена находилась в эвакуации, сын – в народном ополчении (как узнали потом, он погиб). Этот дом оказался в таком состоянии, что домом его в тот момент называть было невозможно. Центрального отопления не было, а во дворе валялось лишь несколько коряг для сжигания в печи. Электрического света тоже почему-то не было. Это в те дни сильнейших январских морозов 1942 года, которые много раз описаны в литературе. Мама спала одетой в холодном, темном и голодном доме. Чем она питалась? Я сообщил ей, что где-то в сарае нам оставлен кусок баранины! Мама пыталась его сварить на примусе, но она никогда ранее им не пользовалась, и из этой затеи ничего не вышло. Да и примус-то сломался. Может, к лучшему. По словам мамы, это вряд ли была баранина – откуда ей было взяться в то время? А что? Трудно сказать…

Кое-что удавалось принести мне. Иногда мы приходили вместе с Шамилем, и все вместе довольствовались нашим сухим пайком. В Москве было тревожно. По вечерам случались бомбежки…

Однажды мы с мамой решили куда-то сходить. Возвращаясь, увидели на середине мостовой той улицы, по которой шли, солдата комендантского патруля с оружием. Мы оба внимательно посмотрели друг на друга – и надо же! Этим патрульным оказался мой бывший одноклассник Витя Пянин, вместе с которым полгода назад мы сдавали последние экзамены в 30-й школе… Очень обрадовались, крепко обнялись, пожелали друг другу удачи и – разошлись с надеждой встретиться вновь. К счастью, мы действительно встретились – после войны…

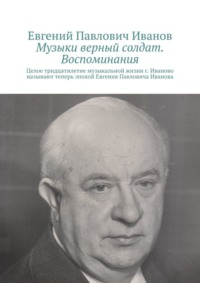

В те дни я сфотографировался – эта фотография, даже в 2-х или 3-х экземплярах, хранится в моём архиве.

Евгений Павлович Иванов в 1942 г. после присвоения звания лейтенанта

Несмотря на все невзгоды, встречи с мамой были счастливыми праздниками в эти трудные, грозные дни, когда ещё было неизвестно – куда получу назначение и увидимся ли мы снова.

Но вот настал день, когда нас вызвал какой-то большой начальник. Кажется, нас было немного, но хорошо помню, что мы были вместе с Шамилем, ведь к этому времени мы уже крепко подружились. Вызывал он нас по одному, беседовал основательно, серьёзно и как-то по-доброму, чем и располагал к себе. А разговор был очень важный. Для меня полной неожиданностью оказалось предложение пойти служить в гвардейские воздушно-десантные войска авиации, о которой я уже стал забывать. Стать парашютистом-профессионалом?! Офицер, который вёл приём, рассказал об особенностях этой службы, о том, что в эти войска они направляют только по согласию.

В разговоре он неоднократно это повторял. И ничего не скрывал об опасностях службы в этих войсках. В конце беседы он предложил мне выйти в коридор, хорошенько подумать и лишь потом дать окончательный ответ.

Романтическая юность, комсомольский задор, какая-то удивительная окрылённость, рождённая «временем энтузиастов», да и просто убеждение, что отступить, проявить слабость невозможно – всё это привело к твердому решению: сказать «согласен»! Тут вспомнилось, что на призыве ведь рвался в авиацию, – судьба? Зашел в кабинет и сказал начальнику – «согласен». То же сделал и Шамиль. Начальник серьёзно посмотрел на каждого из нас, мягко улыбнулся и пожелал успеха.

К выходу из Генштаба на Арбате мы шли молча. Дошли до поворота к лестнице, приостановились. И вот тут у меня вырвалось: «Да, Шамиль, жизнь, кажется, дала трещину!» Посмотрели в глаза другу. Больше об этом не говорили…

Вскоре мы получили назначения, вместе с Шамилем – в одну часть, точнее в воздушно-десантную бригаду, которая была в то время размещена в корпусах общежитий Авиационного института, за станцией метро «Сокол».

Теперь мама поехала домой в Иваново. И снова ей переживания – попал-то куда! – в парашютные войска!..

Детское фото: Евгений Павлович Иванов с отцом Павлом Григорьевичем и матерью Олимпиадой Филипповной

Сейчас, спустя полсотни лет, я и сам диву даюсь: как «высоко» меня заносило! То добровольно в армию, именно в авиационное училище, то опять, можно сказать, добровольно в парашютные войска!.. Почему? Ведь в юные годы я авиаклуб не посещал, да и вообще авиацией не интересовался. Я занимался м у з ы к о й! Никакого иного убедительного ответа не нахожу, кроме одного: время было такое, что заражало всех нас неуемным энтузиазмом. «Сталинские соколы» были кумирами всех мальчишек и девчонок… И как тут не рискнуть, не испытать свою судьбу? Смело, конечно, но всегда ли это было разумно? Конечно, не всегда! Но в те годы мы так глубоко не размышляли. Правда, одно событие заставило нас трезво оценить ситуацию.

Когда мы явились в часть, нам сообщили, что нас желает видеть комиссар бригады. Пришли, представились. Комиссар – по званию майор (точнее, по тому времени – батальонный комиссар, с двумя шпалами) – оказался очень симпатичным человеком лет сорока пяти, в котором преобладала, кажется, сугубо гражданская интеллигентность. Было очень верно и мудро, что он решил сразу встретиться с новобранцами бригады, молодыми офицерами, юнцами, – по сути, ещё не нюхавшими настоящей солдатской службы. И он начал свою беседу, которая мне, по крайней мере, запомнилась на всю жизнь. Говорил он тихо, каким-то мягким, добрым голосом (чтобы не запугать нас сразу), но говорил о вещах не только серьёзных, но и более того – трагически опасных. Он рассказывал и объяснял нам, что такое десантные войска, где и как призваны воевать, что нужно уметь, к чему быть готовым, какие ситуации могут возникнуть в тылу врага.

– Вот, если вашего товарища тяжело ранят, он не сможет двигаться и у вас нет никакой возможности взять его с собой и сохранить высокий темп движения всей группы, что вы сделаете?

Мы замерли и не могли пошевелиться, – такого поворота в беседе не ждали.

– Оставлять десантника врагу живым нельзя! – просто, но категорично сказал комиссар.

Он что-то говорил еще, явно желая поднять наше настроение, но мы, кажется, больше ничего не слышали. «Ничего себе, попали», – сказал кто-то из нас. Подавленное настроение владело нами после этого не один день. Мы думали, что самое страшное – прыгнуть с самолета, а оказывается…

Служба началась… Нам выдали форменное зимнее десантное обмундирование: тёплую куртку с меховым воротником, ватные брюки. «Приоделись» и стали хотя бы внешне походить на молодых крепких парней – кадровых десантников, начавших службу ещё до войны. А об их командирах нечего было и говорить – богатыри, готовые к бою в любую минуту и, как казалось, азартно рвавшиеся в этот бой. Мы с гордостью смотрели на этих лихих молодцов, любовались ими, но сами себя в этом обществе чувствовали не особенно уютно…

Мы с Шамилем оказались в разных батальонах. Познакомились с нашим коллегой из ещё одного батальона – Лёшей Высоковским, который уже имел опыт службы: он был направлен раньше нас. В нашей бригаде, если не ошибаюсь, была ещё одна переводчица – девушка, старше нас по возрасту и по званию – старший лейтенант, да и по должности – она, кажется, было аккредитована при штабе бригады, то есть в профессионально-должностном плане она должна была стать нашей начальницей. Но этого мы не чувствовали вовсе, да и говорю я сейчас – «если не ошибаюсь», так как с ней мы вообще почти никогда не встречались, и о дальнейшей её судьбе я ничего не знаю.

Все батальоны выходили на учения. Первый раз – в очень морозные, хотя и солнечные дни, – мы начинали свой поход от МАИ в район Химки по Ленинградскому шоссе. Шагали долго и быстро, мёрзли, но не подавали виду: всё-таки мы – штатные офицеры…