Путь избавления. Школа странных детей

Конец этой идиллии положили моя слабость и жадность. В детстве я все время была голодной. Меня не морили голодом намеренно – это не входило в число жестокостей, практиковавшихся моим отцом, – но в доме, где все подчинялось строгому распорядку, раздобыть даже кусок хлеба, прежде чем часы в отцовском кабинете не пробьют время обеда или ужина, было невозможно. Однако желудок мой жил не по часам, и от голода я сходила с ума. Иногда я отваживалась чуть-чуть перевести часы вперед. Иногда за обедом прятала в переднике бисквит или кусочек сыра, чтобы погрызть их во время чтения, но сила воли неизменно подводила меня, и я съедала их почти сразу после основной трапезы, и вскоре снова начинала изнывать от голода. Бывало, я жевала ленточку от шляпы, и это ненадолго приносило облегчение, но я делала это на свой страх и риск, ведь если бы отец увидел, что концы тесемок намокли и обтрепались, наказания было бы не избежать.

И вот, пока часы тикали, косая полоска солнечного света перемещалась по полу, левая половина раскрытой книги, лежавшей на коленях, становилась тяжелее, а правая – легче, а моя душа приоткрывала дверцу в другой мир, удерживаемая в этом мире лишь постыдными желудочными спазмами, я взяла в привычку есть книги.

Разумеется, «есть» – это преувеличение. Я не ела их целиком, а отрывала уголки страниц, рассасывала и жевала бумагу, пока та не растворялась у меня во рту, а потом глотала. Но это было похоже на еду и успокаивало голодный желудок, поэтому я стала прибегать к этому методу все чаще и чаще и даже стащила из кабинета одну особенно вкусную книгу и спрятала ее в сарае, чтобы было чем порадовать себя, когда меня в очередной раз там запрут. Я прогрызалась сквозь отцовский шкаф, откусывая целые куски от его библиотеки (наверное, я и по сей день в какой-то мере состою из этих книг), и научилась различать книги на вкус. К примеру, я обнаружила, что грубая желтая бумага дешевых изданий и журналов мне совсем не нравится: во рту она быстро превращалась в бумажную кашу, клейкую и зернистую. Некоторые книги с иллюстрациями были напечатаны на плотной белой глянцевой бумаге, покрытой слоем каолина – она противно скрипела на зубах и впивалась в десны, оставляя порезы. Самая вкусная бумага при разжевывании превращалась в плотный комок, который долго не рассасывался и был похож на хлеб.

Надеюсь, вы простите мне следующее небольшое отступление, вызванное моей педантичностью. Компульсивное расстройство, при котором пациент употребляет в пищу бумагу, носит то же название, что и единица измерения шрифтов – пика (с ударением на последний слог; от лат. pica, сорока); механизм у заболевания тот же, что заставляет людей употреблять в пищу другие малосъедобные вещи – землю, мел, лед; оно относится к расстройствам пищевого поведения. То, что слово пика одновременно означает болезнь и размер шрифта, весьма показательно в моем случае, так как отражает ненормальность моих отношений с печатным словом. Моя любовь к книгам была не духовной, а плотской. И хотя я тогда об этом не догадывалась, своим поведением я тренировалась контактировать с мертвыми, для которых печатное слово всегда было самым надежным методом передачи информации.

Но некоторые психиатры, вероятно, предположили бы, что таким образом я воплощала свое подспудное желание укусить отца.

Как бы то ни было, настал час, который я предвидела. Когда из отцовского кабинета раздался рев, я отложила вышивку (вышивала я для отвода глаз, никогда не продвигалась дальше одного-двух крестиков), встала, вышла через дверь черного хода, отодвинула отставшую гниющую деревянную решетку (снова крестики) и заползла под заднее крыльцо, в пространство под домом с грязным земляным полом. Ступени над головой скрипели под поступью великанов. Похолодало и стемнело. Колокольчик возвестил о начале ужина. Мой желудок послушно заурчал. Я осознала всю бессмысленность своего положения: отец даже не искал меня. Он знал, что рано или поздно я приду.

Я вышла и была побита; меня отругали и заперли в сарае. С тех пор отцовский кабинет всегда оставался заперт. Ключ он носил на шее на шнурке. Лишь через много лет мне пришло в голову, что можно записаться в Чизхиллскую публичную библиотеку – так крепко сидела в моей голове вбитая отцом мысль о том, что нельзя ближе чем на шаг подходить к людям с более низким социальным статусом. Итак, в моем распоряжении осталась только одна книга, та, что я спрятала в сарае: погрызенный экземпляр «Моби Дика». Не так уж плохо, на самом деле.

Полагаю, отец решил, что я сгрызла его библиотеку, движимая злобой: едва ли ему могло прийти в голову, что я сама, без посторонней помощи, научилась читать. Впрочем, мой случай действительно не вписывался ни в какие рамки.

После того как отец отрезал мне доступ в свой кабинет, я перешла от чтения к письму. Я и прежде упражнялась в письменной речи: стоило мне выучить буквы, как я принялась складывать из них страшные проклятия и царапать их на камнях и заборах вокруг нашей территории, рассчитывая напугать суеверных соседских детей. Затем я утащила домашний бухгалтерский гроссбух и стала оттачивать свои таланты в нем, сочиняя убогие рассказики о похищении юных дев злоумышленниками. Юные девы в них бросали вызов своим похитителям, осыпая тех жуткой бранью; цветистые ругательства составляли большую часть повествования. Из этих примеров становится ясно, что письменная речь выполняла в моей жизни роль протеза; на письме мне не было равных в красноречии, оно же помогало реализовать мои детские фантазии о всевластии, которого из-за своего дефекта я была лишена.

Но постепенно мои записи превратились в нечто большее, а бухгалтерский гроссбух, исписанный едва ли на четверть, стал моим утешением и отрадой. Я надежно спрятала его в сарае и изливала на его страницы мысли, которые не могла облечь в слова – как незначительные, так и важные. Я писала о своих домашних обязанностях и о своих кроликах, записывала фрагменты рассказов; писала, чтобы потом перечитать написанное. Вместе с тем, моя письменная речь совсем не напоминала речь маленькой девочки. Мой лексикон был громоздким, синтаксис – многоярусным. Я изъяснялась языком, бывшем в обиходе за много десятилетий и веков до моего рождения. Это был книжный язык, фразы, вычитанные мной когда-то в отцовских фолиантах, которые я воспроизводила почти без изменений. Хотя я описывала ими будничные тревоги и участников своей маленькой жизни, они принадлежали не мне. На них стояла печать иного изготовителя, но какого именно, для меня оставалось загадкой. Они принадлежали другим людям и другим временам. В своих сочинениях я не обращалась к будущим читателям, не мечтала о славе. Я взывала к миру книг, обожаемому мной и утраченному. Жужжание мух, доносившееся из шкафов в отцовской библиотеке, стало громче и отчетливее прежнего, но теперь этот гул поднимался со страниц исписанного мной гроссбуха, полностью заглушая мой собственный голос, звучавший еле слышно. Другой мир, куда я так жаждала попасть, теперь существовал внутри меня. Чтобы очутиться в нем, мне всего лишь надо было вывернуться наизнанку.

Но этому я научилась не сразу. Понадобилось несколько лет. Я стала изъясняться свободно, но только на бумаге.

В то время мне казалось невозможным повторить вслух то, что так легко изливалось на страницы. Обычные дети, полагаю, начинают произносить отдельные слова, затем связывать их в предложения, а предложения – в рассказы, и лишь потом не без труда научаются укладывать свои мысли, этот летучий, легко испаряющийся материал, в некий связный и складный письменный отчет. Для них это сродни умению сложить парашют. У меня же все вышло ровно наоборот. Парашют достался мне уже сложенным, и понадобилось много лет, чтобы расправить его и подставить ветру.

Но до чего же изысканны были эти складки! Постепенно недовольство отсутствием голоса – отсутствием «я» – уступило изумлению и восторгу. Ведь что такое «я»? Куриная косточка, застрявшая в горле. На письме я могла стать кем угодно. Слова не застревали в горле, так как горло в процессе письма не участвовало; я не ощущала никакой скованности, а чувствовала лишь безграничность возможностей, смысловых оттенков, ясности, разреженности, света, пространства и свободы; одним словом, безграничную радость.

Я с упоением изобретала себе фальшивое «я». Писала о себе в третьем лице, описывая свою жизнь как житие святой; рассказывала о жизни, которой не жила на самом деле, но та казалась более реальной, чем моя. Вскоре я исписала весь гроссбух и в поисках бумаги в ящике материнского стола наткнулась на маленький конверт с негашеными марками. Вдохновившись находкой, я начала писать непристойные письма редактору нашей местной газеты сперва от имени вымышленных персонажей, а затем – и реальных людей [2], заслуживших мою неприязнь по тем или иным причинам. Это вызвало в Чизхилле небольшой переполох. Впрочем, он вскоре утих. Меня, само собой, никто не заподозрил: ведь по официальной версии я не умела ни читать, ни писать. Кроме того, я изъяснялась так, что представить, будто эти письма написаны ребенком, было невозможно. Подозрение скорее пало бы на человека преклонных лет, использовавшего звучные архаизмы минувшего века.

Однажды я раздобыла писчей бумаги и с чрезвычайным тщанием сочинила письмо следующего или весьма похожего содержания:

Харвуду Джойнсу, эсквайру

Многоуважаемый сэр,

Пишу выразить превеликую благодарность за ваш отзыв об использовании нашего прибора, гальвано-магнетического-как-бишь-его. Вы выявили у данного прибора недостатки, которые не заметила даже группа специально обученных гальванистов, работающая под моим началом, и предложенные вами рекомендации по их исправлению демонстрируют вашу высочайшую техническую подкованность. Ваш талант прозябает в этом вашем – как его – Чизхилле? Этим письмом я хотел бы пригласить вас на свою фабрику, чтобы вы обучили моих рабочих своим методам. Окажете ли вы мне такую услугу, Харвуд? Я называю вас по имени, так как уже вижу вас своим другом. Великие умы должны держаться вместе. Не сомневаюсь, в будущем нас ждет плодотворное сотрудничество. Я готов взять на себя все транспортные расходы и компенсировать их, когда вы прибудете на место, так что не колеблясь приезжайте, как только сможете; нет нужды сообщать о своем приезде заранее. Лишние церемонии нам ни к чему.

С глубочайшим уважением и признательностью,

Ваш брат в научных изысканиях

Сэмюэль Б. Алдердаш

Владелец фабрики по производству гальвано-магнетических штуковин

Я сложила письмо, вложила его в конверт, запечатала и наклеила гашеную марку, предварительно отклеенную под паром с другого письма, которое я достала из мусорного бака. Чтобы скрыть несовершенство подделки – мне пришлось аккуратно подделать пунктир на марке подрисованными чернильными пятнышками, – я смяла, запачкала и надорвала уголок письма, как будто его повредили при перевозке. Затем подсунула конверт под стопку свежей почты, поджидавшей отца на столике в коридоре; всего через пару минут он забрал всю охапку и удалился в свой кабинет.

Сердце неприятно трепыхнулось, забившись быстрее напольных часов.

Вскоре отец вышел из кабинета и встал посреди коридора, глядя мимо меня. Его руки были опущены, глаза расширились и увлажнились, розовые карманцы нижних век вывернулись наружу. Я поняла, что никогда прежде не видела его счастливым; смотреть на это было невыносимо, но зная, что его ждет впереди, я успокоилась.

Обменявшись парой слов с матерью, он закрылся в кабинете. Мать молча собрала его саквояж. Колокольчик прозвонил к ужину, и отец попросил, чтобы еду принесли ему в кабинет на подносе. Я ужинала с матерью наедине в несвойственном мне приподнятом настроении. Ранним утром следующего дня отец уехал. Из окна своей комнаты я смотрела, как он укладывает портфель на колени, и повозка резко трогается с места.

Вечером того же дня он вернулся домой и убил мою мать.

Письма мертвым писателям, № 1

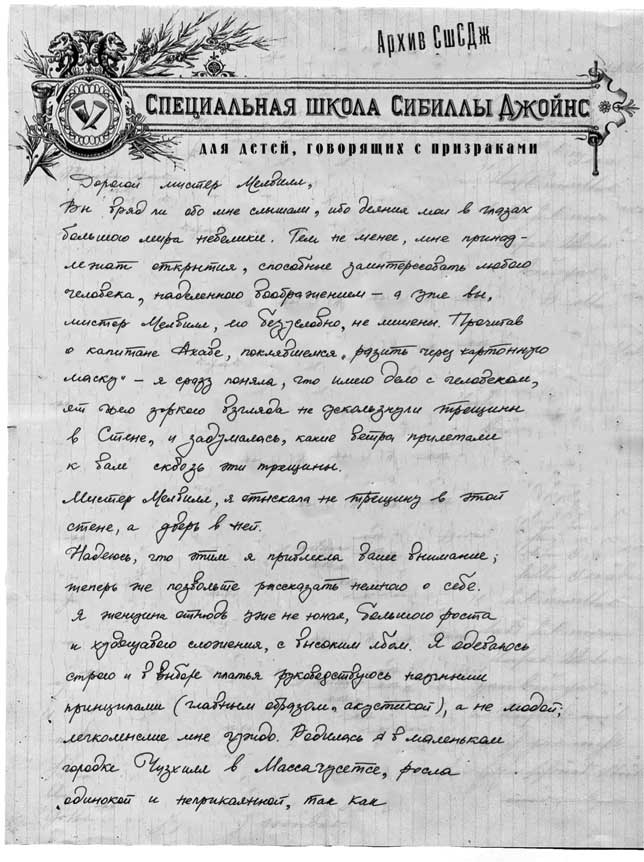

В апреле 1919 года, за семь месяцев до своей смерти директриса Джойнс написала первое из серии писем мертвым писателям. Нам известна точная дата, так как впоследствии письмо вернули по обратному адресу в конверте с пометкой «доставить невозможно» и штемпелем с датой. Из слов директрисы (см. письмо № 2) становится ясно, что когда она писала первое письмо, то не подозревала, что адресат скончался. Однако узнав об этом, не стала прекращать свою практику, так как видела в ней большую пользу. Таким образом, переписка с первым адресатом и другими умершими писателями продолжалась до самой смерти директрисы Джойнс. Увы, датировать последующие письма можно лишь приблизительно, так как в нашем распоряжении только копии, на которых не проставлены даты. Утерянные оригиналы предположительно до сих пор остаются в недрах почтовых отделений. Однако из имеющихся у нас материалов можно сделать вывод, что со временем письма участились и стали для директрисы Джойнс чем-то вроде дневника или хроники, которую она вела почти ежедневно. Таким образом Письма мертвым писателям являются бесценным источником, проливающим свет как на таинственные происшествия в Специальной школе в период, предшествующий кончине Джойнс, так и на картину ее стремительно ухудшающегося физического и психического здоровья. В письме № 11 она сама отмечает, что в предыдущем письме (№ 10) обращалась к вымышленному персонажу, хотя следующие подобные осечки уже не комментирует.

Подобно «Последнему донесению» и другим материалам, собранным здесь с единственной целью – приблизить книжное время к реальному, – Письма мертвым писателям приводятся в книге вперемешку с другими источниками, но читателям следует иметь в виду, что по времени они не совпадают с «Последним донесением», а предшествуют ему и подводят нас к его началу.

На всякий случай добавлю, что никто из адресатов Сибиллы Джойнс ни разу ей не ответил. – Ред.

Дорогой мистер Мелвилл, Вряд ли вы обо мне слышали, ибо деяния мои в глазах большого мира невелики. Тем не менее, мне принадлежат открытия, способные заинтересовать любого человека, наделенного воображением – а уж вы, мистер Мелвилл, его, безусловно, не лишены. Прочитав о капитане Ахаве, поклявшемся «разить через картонную маску» – а все видимые предметы, по его мнению, являются картонными масками, – я сразу поняла, что имею дело с человеком, от чьего зоркого взгляда не ускользнули трещины в Стене, и задумалась, какие ветра прилетали к вам сквозь эти трещины.

Мистер Мелвилл, я отыскала не трещину в этой стене, а дверь в ней.

Надеюсь, что этим я привлекла ваше внимание; теперь же позвольте рассказать немного о себе.

Я женщина отнюдь уже не юная, большого роста и худощавого сложения, с высоким лбом. Я одеваюсь строго и в выборе платья руководствуюсь научными принципами (главным образом, акустикой), а не модой; легкомыслие мне чуждо. Родилась я в маленьком городке Чизхилл в Массачусетсе, росла одинокой и неприкаянной, так как заикалась и страдала крайней застенчивостью. Родители не сопереживали моему недостатку, а всеми силами пытались его устранить – точнее, пытался отец, применяя для этого всевозможные карательные методы. Об эффективности его усилий можете догадаться сами. Лишь мои кролики…

Приступ кашля внес разлад в мои мысли, прошу прощения. Ах да, я рассказывала о детстве. Я страстно любила книги, мистер Мелвилл, и одно из ваших произведений, предусмотрительно спрятанное в пустом цветочном горшке, скрасило мне немало одиноких часов, проведенных в сарае, где меня запирали в компании одной лишь картошки; впрочем, я не имею ничего против картошки, а, напротив, предпочла бы ее общество компании большинства жителей Чизхилла. К писателям я питаю особую симпатию, хотя, откровенно говоря, мне кажется глупым тратить свою жизнь на сочинительство. Я работаю с тем же материалом – словами, но мои труды лежат в области науки и исследований. Тем не менее, пишу-то я вам, а не господам Тесле или Рентгену, или госпоже Кюри, и даже не мистеру Эдисону, ибо не сомневаюсь, что в области, имеющей наивысшую важность для мира сегодняшнего, прошлого и будущего – а именно в общении с мертвыми – писатели достигли большего прогресса, чем ученые (я не в счет).

Что возвращает меня к цели этого письма. Я – основательница и директриса школы-интерната и исследовательского института под названием «Специальная школа Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками», где мы обучаем детей профессии проводника для мертвых и учим путешествовать в их мир, а главное, возвращаться обратно. Все мои ученики заикаются. Почему? Потому что заикание, как и писательство – любительская форма некромантии.

Я и сама была ребенком, когда моими устами, неспособными произнести обычные слова и звуки, впервые заговорил призрак. Изучение загробного мира стало моей страстью. В школе на детской площадке я рассказывала другим детям обо всем, что знала сама. В юности я обошла всех известных медиумов своей эпохи в надежде поучиться у них, однако меня ждало разочарование: если у них и были ответы, они их тщательно охраняли, а большинство и вовсе оказались шарлатанами. Это вынудило меня вновь обратиться за наставлением к мертвым, и те меня не подвели. Я разработала свой метод, и на собственной шкуре почувствовав нехватку профессионального образования в нашей сфере, решила открыть школу для говорящих с призраками.

Вернувшись в Чизхилл, я вложила все свои средства в приобретение и ремонт заброшенного комплекса зданий, идеально отвечавшего моим потребностям, и с помощью школьных друзей набрала первый класс – все дети в нем, как и я, заикались. Их речь была нарушена, каждый из них представлял собой потрескавшийся сосуд, который мне предстояло сделать безупречным. Но не заделав трещины, нет, а отделив по очереди оставшиеся черепки и обнажив совершенную пустоту. Я хотела создать новый Эдем, где воцарится первобытная тишина и гул человеческих голосов перестанет заглушать спокойную, уверенную речь мертвых.

Сама я впервые перенеслась в мир мертвых по чистой случайности, и это едва не стоило мне жизни. По чистой же случайности, начав кричать, я обрела голос и вместе с ним – путь домой. Ибо чтобы совершить путешествие в тот край, дорогу нужно пролагать словами, описывая не только землю, по которой ступаешь, но и себя самого, ступающего по ней. Моя деятельность, как и ваша, зависит от моей способности выстроить убедительное повествование. В связи с этим я была бы рада любым советам, которые вы, великий писатель, могли бы дать мне, хотя в данный момент моей первостепенной задачей является получение помощи более материальной.

Недавно мы лишились одной из учениц. Учитывая естественную подвижность наших детей и природу обучения, таких случаев не избежать, но теперь моя школа подвергается нападкам. Ворота осаждают обыватели, чье понимание вечности ограничивается банальными изречениями на надгробных плитах. «Спасем детей!» – призывают они, демонстрируя лицемерие самого гнусного сорта, ибо детей, о которых идет речь, они же сами считают заикающимися имбецилами, дегенератами, дефективными недоумками. Этих же детей они готовы были отдать в руки любых жуликов, посуливших вылечить их от заикания, или отправить в любую дыру, лишь бы сбыть с глаз долой. Сама Эмили, ребенок отнюдь не приятной наружности и склада, поразилась бы возвышенным эпитетам, которыми ее описывают в газетах. Бесценная крошка? Невинный агнец? Эмили была отнюдь не крошкой и не агнцем. «Родительское сокровище, их драгоценный клад»? Эмили прекрасно понимала, что родители не ставили ее ни в грош.

Но в результате этой риторики (ибо слова в мире живых имеют такую же формообразующую силу) некоторые особо чувствительные родители стали забирать детей из школы, что не могло не отразиться на наших доходах. Увы, мы терпим катастрофические убытки.

Так что, если позволите, я хотела бы обратиться к вам с просьбой сделать пожертвование в пользу школы, возможно, даже заём. Любая помощь будет существенной. Я вложила в обустройство школы все свое наследство и теперь вынуждена жестоко урезать расходы, чтобы хватило на самое необходимое. Я знаю, что вы ограничены в средствах, но моя нужда велика, а дело я творю благое. Когда-нибудь мир оценит мои труды, и у меня будет возможность сторицей отблагодарить вас за покровительство.

В настоящее же время, увы, положение мое плачевно. Скажу прямо – я разорена.

Жду вашего скорого ответа,

Искренне ваша,

Мисс Сибилла Джойнс

Постскриптум: Если же вы не располагаете денежными средствами и не можете одолжить их мне, могу я хотя бы воспользоваться вашим именем? Поручительство человека столь высокочтимого, несомненно, заставит враждебно настроенную публику смягчить отношение ко мне, честной искательнице правды.

2. Последнее донесение (продолжение)

Кто-то пропал, ребенок, катастрофа, хаос, крах, нужно вытащить ее, вернуть домой, вспомнить ее, оживить, спасти!

Слова плюс пульсируют во мне, подталкивают вперед, но в них нет смысла.

Спасти? От чего? От смерти? Но катастрофа – не смерть, а жизнь. Смерть – тихая гавань, прочный сук, на который садится воробей, цветущий луг для жука и влажная земля для червя, а для кита – глубины, куда не достанет гарпун. Этому я учу. Возможно, учу слишком хорошо: мои дети уходят рано и охотно. Ходят слухи, что обучение в школе связано с такими суровыми трудностями, что дети не выдерживают, в них пробуждается склонность к самоуничтожению; это ложь, поверить в которую может лишь полный невежда, хотя учитель из меня суровый, отрицать не стану. Но смерть – не конечный пункт, а начальный; а мы – ключи в руках путников, еще не отыскавших дом. Выбиваясь из сил, мы пытаемся втиснуться в замочную скважину запертого мира, и наступает момент, когда ключ поворачивается в замке.

Но на этот раз, увидев, как закрутился цилиндр и щелкнули смазанные штифты, я вставила в скважину щепку. Я нырнула за пропавшей и крикнула в темноту, повелевая теням задержать ее.

Кого ее?

[Помехи; звуки дыхания.]

Финстер. Ева Финстер. Так звали ребенка, которого я искала. А может, и не так, и пропала совсем другая девочка, какая – мне неведомо.

Впереди мелькнули ее узкие плечики в платье из гнойно-желтого органди – нет, помилуйте, чепуха какая, из черной грубой шерсти, кое-где опаленной огнем. Как юркая форель, лавировала она сквозь [неразличимый набор звуков]. Затем мы обе затерялись в шуме и гомоне, что вечно царит здесь, то есть нигде, то есть в стране мертвых.

Здесь все белое, распадающееся на цвета спектра, на формы, и снова растворяющееся в белизну. Белое небо. Белые равнины, куда с невероятной высоты проливаются белым потоком души, с ревом выпадают из жизни сразу в смерть, без всяких промежуточных остановок. Нисходящий поток, белый водопад – единственная примета, о которой сообщают все путешественники; элементы потока находятся в непрерывном движении и падают так быстро, что кажутся неподвижными – одна громадная седая фигура, замершая в пространстве с поникшей головой. Порой в потоке наблюдается утолщение – это разом ринулись вниз жертвы пожара на текстильной фабрике, утопленники с большого корабля, сгинувшего в ледяных водах [неразличимое слово].

Но мне нет дела до водопада сгинувших, мое дело – одна капля, которой здесь не место. Обнаружить ее – вот моя задача. Подобно всем детям, она изменчива, как мысль, и принимает разные формы – тритона, ложки, игрушечной машинки. Она не помнит, кто она. И я напоминаю ей об этом. «Финстер!» – зову я. Имя на мгновение упорядочивает поток, и я вижу ее. Потом она снова меняет обличье.

Я протягиваю ведро и зачерпываю ее; ведро покрыто красной эмалью, на боку надпись «ПОЖАР», а на дне плещется полумесяц чистой воды; это ведро создала я, чтобы выловить ее из потока, я создаю его прямо сейчас, описывая его. Я тоже вношу изменения в этот мир, но действия мои методичны. Ведро выныривает из потока сухим и изменившимся: теперь оно деревянное, из дуба, и скреплено ржавыми обручами, а на потрескавшемся краю муха довольно потирает лапки. В этой мухе я, кажется, узнаю Еву Фин-стер; она улетает; я следую за ней. Следую по тропе, которая тут же возникает под ногами. Крошечная черная крапинка передо мной мельтешит в теплой бурой пыли. Нужен сачок, понимаю я, и, занеся его, шагаю навстречу крапинке. На накрахмаленный подол моего черного платья садится бурая пыль. Я опускаю сачок. Ева ускользает, приняв облик заводной мыши, пушинки, облачка.

Я вновь собираю свой арсенал – крюки и сюжетные капканы, грамматические ловушки и кошки, – и пускаюсь вслед за ней. Она обернулась маленьким облачком, жмущимся к земле, и скользит по тропинке мне незнакомой (хотя казалось, что все тропинки здесь придуманы мной) – ее тропинке, тонкой, как нить, и запутанной, как ветви дерева. А может, это и есть деревья, по ветвям которых она бодро карабкается вверх? Меня охватывает странное чувство. Страх? Восторг? Оставив сачок для ловли бабочек у края дороги – сигнальный маячок, один из многих, оставленных мной здесь, увидеть который суждено лишь чудакам, отшельникам, а, возможно, и хулиганам, частенько мои маячки опрокидывающим, – я шагаю дальше, и тропинка ширится, превращаясь в дорогу.