Краткий справочник по обществознанию

Культура – одно из ключевых понятий обществознания. Понятие «культура» очень многозначно. На латыни это слово значит «обработка, возделывание». Некогда оно относилось к сельскому хозяйству и обозначало возделанное поле. Впоследствии его по аналогии стали применять к процессу воспитания человека. Понятие культуры противопоставлялось понятию природы – первое означало продукт осознанной человеческой деятельности, второе относилось к еще не обработанной, грубой материи (см. 1.8).

Сейчас понятие культуры связано с созидательной деятельностью общества. Как и во многих других понятиях, различают культуру в узком и широком смыслах. В широком смысле культура – это комплекс форм и результатов творческой деятельности общества, включающий в себя и духовные, и материальные ценности. В узком смысле – это процесс творческой деятельности общества, в ходе которого создаются духовные (а не материальные) ценности.

В отличие от понятия «общество», которое описывает отношения между людьми и их группами, понятие «культура» в широком смысле относится к образу жизни людей и результатам их созидательной деятельности. С этим понятием сближается термин «археологическая культура», означающий совокупность найденных на одной территории материальных памятников (предметов быта, жилищ, захоронений), относящихся к одной эпохе и обладающих схожими чертами. В связи с этим следует четко различать материальную и духовную культуру. Материальная культура относится ко всему тому, что связано с производственной деятельностью человека, и включает в себя как все созданные обществом физические объекты, так и весь опыт и все трудовые навыки людей, связанные с их производством.

Понятие духовной культуры сближается с определением культуры в узком смысле и относится к творческой деятельности общества в духовной сфере, включая в себя созданные им духовные ценности и все, что связано с их производством и применением. То же можно выразить короче: духовная культура – это производство в нематериальной сфере. Именно таким образом современное общество воспринимает культуру. Следует понимать, что произведения духовной сферы могут иметь (и преимущественно имеют) материальный носитель, например, диск с записью музыкального произведения или холст, на котором написана картина.

Принято различать традиционную, элитарную и массовую культуру. Под традиционной культурой понимают произведения, обычно с неизвестным авторством, имевшие широкое распространение в народной среде в доиндустриальном обществе. Характерными ее примерами являются героический эпос, обрядовые песни и танцы. Обычно традиционная культура связана с деревенским бытом, хотя отдельные ее элементы проникли и в города. В настоящее время ее проявлениями являются народные песни, анекдоты. Массовая культура, появившаяся с развитием средств массовой информации, является своеобразным заменителем традиционной культуры в современном обществе. К ее основным качествам относится тесная связь с рынком: массовая культура в значительной степени является коммерческим продуктом, отсюда ее тесная связь с рекламой. В связи с этим важнейшим требованием, выдвигаемым к ней, становится приемлемость для максимально широкой аудитории, в том числе неподготовленной, то есть простое и доступное содержание, что неизбежно влечет за собой снижение ее общего уровня. Отсюда вытекает также наднациональный характер массовой культуры. Характерными жанрами массовой культуры являются комиксы, «мыльные оперы», видеоклипы. Элитарная культура, наоборот, ориентирована на хорошо подготовленную аудиторию, на узкий круг знатоков, способных оценить произведения, которые характеризуются сложным содержанием и восприятие которых затруднительно для массовой аудитории. Так как ее произведения также являются коммерческим продуктом, небольшое количество потребителей компенсируется высокой ценой. Помимо настоящих ценителей, аудиторию элитарной культуры составляют представители элит (см. 4.7), для которых потребление подобной продукции служит подтверждением их высокого общественного статуса. Следует помнить, что элитарная культура не противостоит массовой, а в определенной степени дополняет ее. Более того, благодаря влиянию элитарной культуры уровень массовой культуры может повышаться.

С точки зрения распространенности можно выделить доминирующую культуру, субкультуру и контркультуру. Доминирующая культура представляет собой совокупность культурных норм, принятых обществом в целом. Ее влияние распространяется на все социальные институты общества. Однако отдельным группам, не отрицающим доминирующую культуру, присущи собственные культурные нормы, дополняющие основную. Это так называемые субкультуры. Исторически они создавались национальными и религиозными меньшинствами, криминальными группами. С ростом структуризации общества количество субкультур возросло: стали возникать субкультуры профессиональные, досуговые, половозрастные. В последнее время наибольшую известность получили молодежные субкультуры, нередко отличающиеся вызывающим поведением (см. 3.3). Однако субкультуры редко создают полноценную альтернативу доминирующей культуре, так или иначе принимая часть ее ценностей. С отрицанием современных типов культуры выступает так называемая контркультура. Ее основными параметрами являются, с одной стороны, отрицание массовой культуры и принятых в обществе ценностей, с другой стороны, подчеркнуто некоммерческий характер, отличающий ее от массовой культуры. Произведения искусства, созданные в рамках контркультуры, зачастую ориентированы на выражение социального протеста. Наиболее известные проявления контркультуры – хиппи, панки, андеграунд.

1.12. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки

Одной из важнейших подсистем духовной культуры является наука. Наука – вид познавательной деятельности человека, имеющий целью производство (получение) и теоретическую систематизацию объективных знаний о природе и обществе. Словом «наука» называют также один из важнейших социальных институтов, состоящих из различных научных учреждений (научно-исследовательских институтов, научных центров) и специфических отношений между ними (научных конференций, круглых столов, защит диссертаций).

Также науками называют отдельные сферы знания (подсистемы науки), различающиеся между собой объектами изучения и методологией. Среди наиболее актуальных наук – физика (наука об устройстве материального мира), биология (наука о живой природе), психология (наука о поведении людей), социология (наука об обществе). Отдельные науки группируются в зависимости от того, что является предметом их изучения – природа или общество. Науки о природе обычно относят к естественным (физика, химия, биология, геология), науки об обществе и человеке – к гуманитарным (история, социология, политология, экономика). Иногда в отдельный блок выделяют технические науки (материаловедение, баллистика, агрономия), особое место в классификации занимает точная наука – математика.

В рамках каждой науки выделяют фундаментальные (ориентированные на выявление новых фактов и установление новых закономерностей) и прикладные (ориентированные на практическое применение результатов, достигнутых фундаментальными исследованиями) исследования. Например, в современном обществе наиболее востребованы прикладные исследования в сфере медицины, использующие фундаментальные достижения химии и биологии.

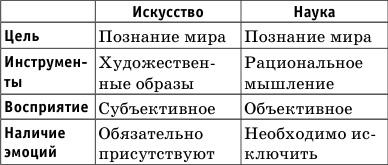

Научная деятельность подразумевает постановку проблемы, выдвижение гипотезы и ее экспериментальное доказательство (или опровержение). Научная работа характеризуется особым научным мышлением. Его критериями являются объективность (сознательный отказ от любого вненаучного знания, в том числе «авторитетных» мнений), рациональность (опора на разум, отсечение эмоций), системность (упорядочение информации по определенным признакам), проверяемость.

Наука выполняет в современном обществе ряд важных функций, среди которых объяснительная (разъяснение устройства мира и создание системы), культурно-мировоззренческая (формирование целостного научного мировоззрения), прогностическая (создание обоснованных прогнозов на будущее), социальная (участие в решении глобальных проблем современности) и производственная (расширение материально-технической базы общества). Характерно, что первые две функции до XIX века выполнял другой социальный институт – религия (см. 1.14). В индустриальном и особенно постиндустриальном обществе развитие науки характеризуется высокими темпами. Накопление научных знаний требует от ученых все большей специализации в своей сфере, так что энциклопедизм знаний, характерный для ученых в доиндустриальном обществе, является сейчас редкостью. Общество, игнорирующее науку и ее достижения, обречено на экономическое отставание. Более того, наука является одним из важнейших показателей развития общества, поэтому поддержка науки является одним из существенных направлений деятельности государства.

Важной проблемой современной науки является неоднозначность последствий научных открытий. Наиболее ярким примером этого является атомная энергия, с одной стороны, являющаяся наиболее дешевым и экологичным источником энергии, с другой стороны, в неумелых руках представляющая собой потенциальную угрозу обществу и природе. В связи с этим особую важность приобретает осознание учеными ответственности за результаты своей деятельности.

1.13. Образование, его значение для личности и общества

Образование – один из ключевых социальных институтов. Если в доиндустриальную эпоху образование было доступно немногим, то в наши дни человек, не имеющий образования, воспринимается как нечто диковинное. Образование представляет собой процесс усвоения человеком систематизированного опыта предыдущих поколений путем восприятия знаний, умений и навыков.

Получение образования является важным элементом формирования человеческой личности, помогает обретению профессиональных навыков, играет важную роль в процессе социализации, способствует развитию творческих способностей человека. Полученное образование повышает социальный статус человека и его самооценку, расширяет его кругозор, увеличивает круг знакомств, дает преимущества в карьерном росте. С точки зрения эффективного функционирования общества и государства необходимо увеличивать количество людей, получающих качественное образование. Среди функций образования можно выделить социальную (передача социального опыта и социализация личности), экономическую (передача профессионального опыта и формирование высококвалифицированных специалистов) и культурную (передача культурного опыта, развитие творческих способностей учащихся).

Образование начинается в семье, но в дальнейшем происходит в социальных институтах, специально предназначенных для этой цели: детских садах, школах, лицеях, училищах, университетах и т. п. Основным образовательным институтом является школа, которая единственная из всей линейки учебных заведений носит обязательный характер. Детский сад воспринимается многими как подготовка к школе, без которой можно обойтись, а образование после школы (среднее специальное или высшее) не обязательно.

Законодательство Российской Федерации видное место уделяет образованию. Ему, в частности, посвящена статья 43 действующей Конституции, которая гласит:

1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.

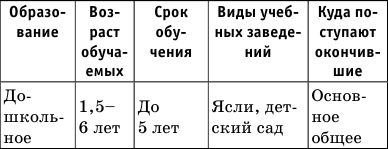

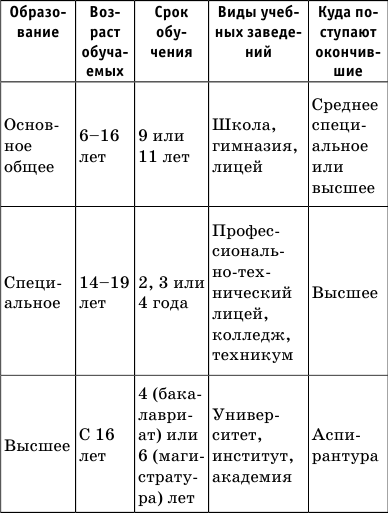

Впервые закон упоминает самообразование – не завязанную на учебное заведение самостоятельную деятельность по приобретению знаний. Для самообразования все желающие могут воспользоваться сетью бесплатных библиотек или ресурсами Интернета. Следующая таблица дает представление об основных видах образования в Российской Федерации.

Особые учебные заведения предусмотрены для детей, лишившихся родителей, а также для детей, нуждающихся в коррекционном обучении.

По окончании девяти классов школьники вправе окончить обучение, получить диплом об основном общем образовании и продолжить обучение в системе начального или среднего профессионального образования. Образование в 10–11-х классах не является обязательным. Закончившие их получают полное общее образование и вправе поступать в высшее учебное заведение. Особенностью российской системы образования является допустимость поступления в высшие учебные заведения лиц, получивших среднее профессиональное образование.

Высшее образование с 2009 года перешло на новую систему в рамках так называемого Болонского процесса, имеющего целью сближение систем образования в государствах Европы. Базовое обучение в вузах теперь длится четыре года, после чего успешно завершившие его получают диплом бакалавра. Часть учащихся имеет возможность обучаться в течение еще двух лет для получения диплома магистра. Для желающих получить ученую степень кандидата наук по-прежнему есть возможность поступить в аспирантуру, а после нее – в докторантуру и стать доктором наук. К важнейшим тенденциям в современном образовании следует отнести его гуманизацию, подразумевающую отказ от уравнительного подхода к учащимся, учет их потребностей и интересов и, соответственно, разнообразие предоставляемых им образовательных услуг. Гуманизацию не следует путать с гуманитаризацией – также актуальной тенденцией к повышению роли гуманитарных дисциплин. Также нельзя не заметить тенденции к интернационализации образования (сближение образовательных систем разных государств), его компьютеризации (использование новых образовательных технологий и телекоммуникационных сетей), повышению доступности, приведшей к ликвидации неграмотности в мировом масштабе, росту продолжительности образования (для повышения качества специалистов) и его непрерывности (что позволяет работникам осваивать смежные или новые специальности).

1.14. Религия

Религия – особый вид мировоззрения, исходящий из реальности высших сверхъестественных сил, сотворивших и контролирующих мир, а также совокупность людей, объединенных сходными представлениями о сущности этих сил и способах взаимодействия с ними. В отличие от науки, опирающейся на рациональное постижение мира, религия ориентируется на мистическое откровение и нерациональную веру в сверхъестественное. Несмотря на падение ее роли в индустриальном и постиндустриальном обществе, религия продолжает оставаться одним из важнейших социальных институтов. Для понимания сущности религии уместно обратиться к этимологии этого слова: на латыни «религия» означает «связь» (подразумевается связь человека с высшими силами). Религии противостоит атеизм – система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование каких-либо сверхъестественных сил. Особым философским течением является агностицизм, исходящий из невозможности познать мир и, в частности, доказать существование или несуществование сверхъестественных сил.

В качестве архаичных форм религии ученые выделяют тотемизм (обожествление определенных видов животных, поклонение им), фетишизм (обожествление определенных предметов, поклонение им) и анимизм (вера в наличие души у всех животных и материальных объектов), с которыми связана магия (вера в возможность влиять на сверхъестественные силы при помощи особых ритуалов и духовных практик).

Слово «религия» используется также для обозначения устоявшихся, традиционно сложившихся общностей с особыми вероучением и культом. Вероучение – совокупность догматов (непреложных истин, не подлежащих критике), обязательных для всех последователей религии. Под культом понимают почитание сверхъестественных сил или их изображений, а также совокупность связанных с ним предметов и обрядов. Людей, участвующих в отправлении культа, называют служителями культа. Одним из элементов религии является ее организационная структура. В христианстве совокупность верующих и служителей культа называется «церковь», в исламе – «умма», в буддизме – «сангха».

По степени распространенности различают мировые и национальные религии. Мировые религии распространены на значительной территории и оказали (и оказывают до сих пор) огромное влияние на ход всемирной истории. К ним относят христианство, ислам и буддизм. Национальные религии, широко распространенные в прошлом, в настоящее время представлены лишь иудаизмом (религия евреев), индуизмом (религия индийцев), даосизмом (религия китайцев) и синтоизмом (религия японцев). Иногда иудаизм, христианство и ислам объединяют в группу авраамических религий (от имени Авраама, почитающегося во всех трех патриархом). Эти религии также называют монотеистическими (от греческих слов «моно» – «один» и «теос» – «бог»), так как они провозглашают единобожие – почитание Единственного Бога-Творца. В противоположность им, индуизм и основанный на нем буддизм объединяют под именем дхармических (от санскритского слова «дхарма» – «закон») религий. Их общей чертой является вера в перерождение всех живых существ после смерти в новом теле. Дхармические, как и многие другие религии, являются политеистическими (от греческих слов «поли» – «много» и «теос» – «бог»), то есть допускающими поклонение многим богам. Приверженцы монотеистических религий называют политеистов «язычниками».

Рис. 1. Современные религии

Большинство религий не едины, а делятся на направления, фактически имеющие статус отдельных религий. Основные направления в исламе – суннизм и шиизм, в буддизме – махаяна и тхеравада. В христианстве направления носят особое название – конфессии (вероисповедания). К важнейшим относятся католичество, православие и протестантизм; последний, в свою очередь, также делится на ряд конфессий (лютеранство, англиканство, баптизм и т. д.).

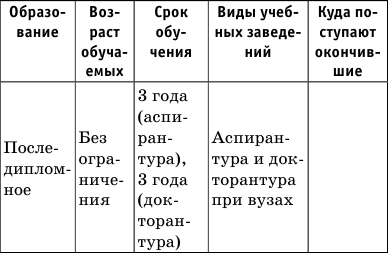

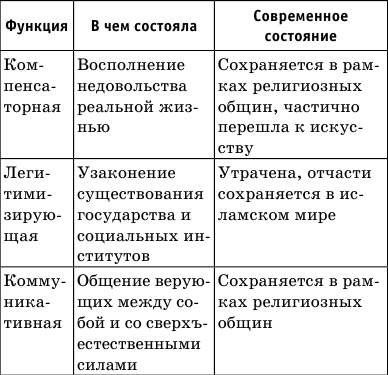

Исторически роль религии в жизни общества была чрезвычайно высока. Религия выполняла множество функций: объяснительную, мировоззренческую, культурную, интегративную, компенсаторную, легитимизирующую, коммуникативную.

В индустриальном обществе религия полностью или частично утратила большую часть своих функций. Процесс утраты религией ее позиций в обществе носит название секуляризации. В России секуляризация приняла особенно резкие формы в XX веке.

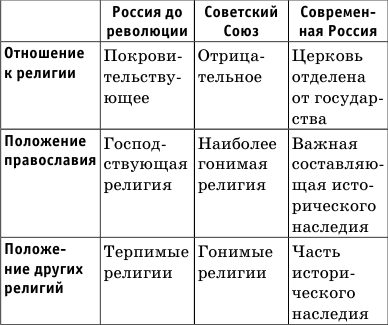

Отношение к религии в России XX века иллюстрирует таблица:

Согласно статье 28 действующей Конституции Российской Федерации, наше государство носит светский (нерелигиозный) характер, а исповедание или неисповедание религии является личным делом каждого гражданина: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». В преамбуле федерального закона N 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» подчеркивается «особая роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», отмечены также «христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России». Фактически, в Российской Федерации четыре религии признаны «традиционными»: христианство (в форме православия), ислам (суннитский), буддизм и иудаизм.

Большинство граждан России позиционирует себя в качестве верующих, однако на практике лишь немногие реально участвуют в жизни религиозных общин. Характерным для современного российского общества является восприятие религии как части традиции того или иного народа, безотносительно действительного отношения к религии. Отсюда высказывания типа «я русский, следовательно, православный», «я татарин, следовательно, мусульманин» или «я калмык, следовательно, буддист».

1.15. Искусство

Искусство – особая форма отражения мира, основанная на эмоционально-чувственном восприятия мира и представления его в системе художественных образов. Искусством также называют деятельность в рамках этой формы отражения мира, направленную на создание эстетических ценностей (произведений искусства). Наиболее значимые сходства и отличия искусства и науки представлены в таблице:

Исторически искусство было тесно связано с религией, в значительной степени являясь способом донесения религиозных догматов до массы верующих. Для современного общества характерно восприятие искусства как самостоятельного социального института, имеющего собственные функции и средства выражения. С искусством тесно связана эстетика – учение о красивом и безобразном.

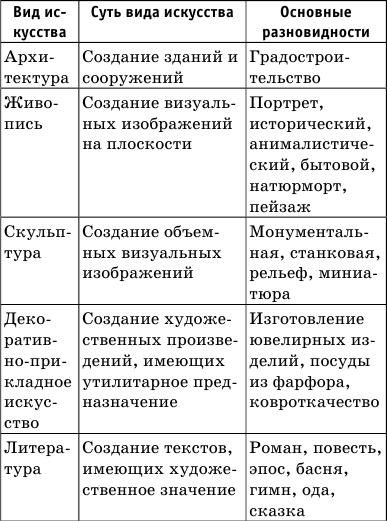

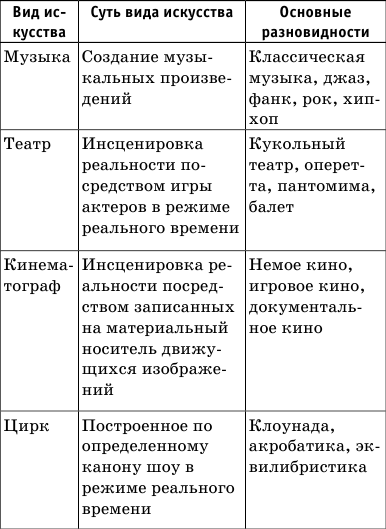

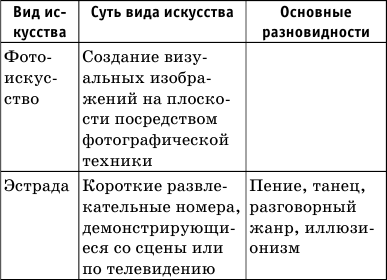

Формирование чувства прекрасного – одна из важнейших функций искусства (эстетическая). Другие его значимые функции: познавательная (получение нового знания о мире через художественные образы), воспитательная (формирование личности), гедонистическая (доставление радости и душевного комфорта), компенсаторная (восполнение недовольства реальной жизнью). Искусство реализуется в отдельных художественных произведениях, которые различаются по видовым, жанровым и стилистическим характеристикам. Основные виды искусства: архитектура, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, театр, кинематограф, цирк, фотоискусство, эстрада.

Современное искусство находится под значительным влиянием массовой культуры, вследствие чего среди наиболее «продвинутых» авторов возникает стремление избегать в своем творчестве даже намеков на него. Характерной чертой современного искусства является отсутствие ориентации на заказ и даже полное игнорирование потенциального клиента и зрителя. Автор определяет параметры своего произведения, исходя из потребностей собственного самовыражения, что приводит к полной или частичной утрате современным искусством эстетической функции. Среди характерных жанров современного искусства – перформанс (произведение составляют разовые действия художника в определенное время в определенном месте), инсталляция (объемная скульптурная композиция, смонтированная из материалов промышленного происхождения), граффити (художественная роспись стен с помощью аэрозольной краски).