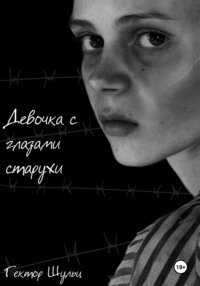

Девочка с глазами старухи

– Следующий, – негромко произнес тощий мужчина в погнутых очках. Он удивленно распахнул глаза, увидев меня, но тут же вжал голову в плечи. Мужчина растянул двумя пальцами кожу на моем предплечье и принялся царапать её грязной иглой, которую изредка макал в чернила. Я закусила губу, стараясь не стонать, но все равно было больно. Кожу словно жгло раскаленной спицей, пока на ней медленно появлялись неровные цифры.

– Элла Пашкевич, номер три-восемь-три-шесть-шесть, – пробормотал стоящий рядом со столом немец, занося информацию в лист бумаги.

– Следующий, – повторил тощий, разом потеряв ко мне всякий интерес. Я же, прижимая к груди, горящую от боли руку, увидела знакомые лица в толпе и протиснулась к ним.

На этом унижения не закончились. Казалось, что уродливая татуировка – вершина издевательств, но у нацистов всегда в запасе есть и другие. После татуировок настал черед волос. Их срезали абсолютно всем, за исключением лысых. Срезали тупыми, ржавыми ножницами, совершенно не заботясь о том, больно ли тебе. Кому-то не повезло, их стригли женщины из числа охраны лагеря, не стесняясь отвешивать подзатыльники узникам. Меня стриг высохший старик, седой, как лунь. Его руки тряслись, а ножницы больше вырывали волосы, чем срезали. Кожу на голове саднило, хотелось закричать, но я терпела, глотая слезы. Ждала, когда пытка закончится и… начнется другая пытка.

– Не вертись, – сказал старик по-немецки.

– Простите, – ответила я, заставив его удивиться.

– Знаю, ножницы тупы, да и руки не держат уже, – вздохнул он, косо посмотрев на охранника, отвлекшегося на других узников. – Просто потерпи. Я почти закончил.

Я поняла, что старик не пытался причинить мне боль тупыми ножницами. Наоборот, он старался уменьшить её, пусть это плохо получалось.

После стрижки всех новеньких согнали в дощатый барак и заперли дверь. Внутри барака было душно, пахло потом, дерьмом и мочой. Изредка попискивали где-то под полом крысы и ветер посвистывал в щелях.

Когда глаза привыкли к полумраку, я ойкнула и попятилась, увидев настороженные глаза, смотрящие на нас с деревянных нар. Женщины, девушки, девочки… Они молчали, с тревогой наблюдая за новенькими, которые топтались у порога.

Первой сориентировалась Фая. Она растолкала локтями других и, пройдя вперед, взобралась на нары. Следом потянулись и другие. Понятно, что хорошие места, к примеру, у печки или в середине барака были заняты, но и свободных хватало. Я осторожно протиснулась между двумя девушками, спорящими насчет того, кто из них займет верхний ярус, забралась на средний, где помимо меня уже лежали две женщины и одна чумазая девчушка, держащая в руке страшненькую куколку из мешковины.

– Данка, – тихо сказала девочка, указывая грязным пальцем на куклу. Она чуть подумала и ткнула себя в грудь. – Данка.

– Элла, – тихо ответила я и вздрогнула, услышав смех соседок. Но в смехе этом не было радости. Только горечь. Сухая и надтреснутая.

– Привыкнешь к Данке, – буркнула одна из них. Говорила она по-польски, но большую часть сказанного я понимала. Вторая, наоборот, ответила по-русски, пусть и с тяжелым акцентом.

– Ты русская, да?

– Да, – кивнула я и зачем-то добавила. – Из Тоболья.

– А это без разницы, дочка, – вздохнула женщина. Худая, под глазами коричневые мешки, руки в крохотных язвочках. – Здесь все равны. На то он и Рай.

– Данка, – кивнула девочка, снова заставив женщин усмехнуться.

– Она кроме имени своего ничего не говорит, – пояснила худая. – Она тут уже два года. Когда их привезли, то сразу в душевую отправили. А вместо воды газ пустили. Задохнулись все… и мать её. А Данка как-то выжила. Сознание только потеряла. Немцы-то трупы в яму таскать начали, а она возьми, да очнись. Когда нашли её, она по могильнику ходила и, как заведенная, одно и то же повторяла. «Данка. Данка. Данка».

– Вранье, – лениво ответила другая женщина, лежащая поодаль от меня. Высокая, ноги с нар свисают. Чернявая, с большими, круглыми глазами. – Тех, кто очухивался, сразу убивали. Пулю в голову, тело в яму.

– Гот не разрешил, – тонко ответила одна из девушек, с помощью примитивной иголки штопающая свои штаны. – Я там была. Сама видела. Нас согнали, чтобы тела в яму покидать. А комендант рядом прогуливался. Двоих застрелил. За то, что работали медленно. Потом Данка из ямы вылезла. Но он её не тронул. Лицо задрал, в глаза посмотрел, а потом в барак отправил.

– Теперь её Менге только к себе таскает, когда приспичит, – добавила худая и, поежившись, осенила себя крестом.

– А кто это? – тихо спросила я. – Ну… Гот этот и Менге?

– Если ты их еще не видела, то молись, чтобы никогда не видеть, – вздохнула худая. Её соседка, словно поняв, о чем она, кивнула. – Рудольф Гот – комендант лагеря. А Менге… Герман Менге…

– L'ange de la mort (Ангел смерти), – донесся сверху шепот и послышалась возня. Через мгновение я увидела свесившуюся с верхнего яруса голову молодой девушки. Она была довольно миловидной, но красоту портил шрам, пересекавший лицо и покрытый белой пленкой левый глаз. – Docteur portant la mort (Доктор, несущий смерть)!

– Многие с ним знакомы. Кому повезло, могут об этом рассказать. Остальные… никому уже ничего не расскажут, – поджала губы худая. Она мотнула головой и виновато улыбнулась. – Как тебя звать, дочка? Напомни.

– Элла.

– Эли, – чуть исказив, повторила она. – А меня Марийка. Слева от тебя Златка.

– Злата, – поправила её полька.

– Данка уже представилась. Та, что одежу штопает – Ханна. С остальными потом познакомишься. Наш барак на карантине. Завтра на работу выходим.

– А есть, когда дадут? – осторожно поинтересовалась я и сконфуженно улыбнулась, когда желудок испустил ворчание. Однако женщины, переглянувшись, вздохнули.

– Еда только завтра будет, дочка, – ответила Марийка. – Если комендант не решит иначе. Мы сами два дня ничего не ели.

– На том свете поедим, – буркнула Злата, ложась на спину. – Если Бог будет милостивее немцев.

Утром, едва только солнце встало, двери в барак открылась, и немецкие солдаты скопом ввалились внутрь. Лежащим у дверей досталось сильнее всего. Они толком не успели проснуться, а их уже грубо подняли на ноги и пинками погнали на улицу. За это время успели проснуться и остальные, так что немцы попросту выстроились по обе стороны от нар и с улыбками наблюдали, как женщины выбегают из барака, на ходу подтягивая штаны и оправляя рубашки.

На улице нас встретил офицер Гебауэр, слегка помятый и жутко злой. Он стеганул тонким, упругим прутом по спине замешкавшуюся Фаю, а потом досталось и мне. От удара перехватило дыхание и слезы сами собой выступили на глазах. Лишь чудом я сумела сохранить равновесие и влетела в строй к остальным узницам. Рядом с офицером стоял худощавый мужчина в очках. Пусть он тоже был одет в полосатую робу, но она, в отличие от наших, роба выглядела новенькой и чистой. На плечи мужчины был накинут пиджак с нашитой на груди желтой шестиконечной звездой. Лицо сытое, на гладко выбритых щеках румянец. Вот только он почему-то на остальных узников смотрел свысока.

– Капо, – пояснила Марийка, заметив, как я смотрю на мужчину. Понятнее не стало, но то, как Марийка это сказала, говорило о том, что любовью этот мужчина среди узников не пользуется. Ханна, стоящая рядом, негромко что-то произнесла и сплюнула на землю. Остальные женщины тоже смотрели на мужчину без особой радости. Марийка понизила голос и добавила. – Немцам зад лижут. Да так усердно, что ни крошки не остается. Оттого и рожа сияет, как мыльный шар.

– Барак направляется на рытье ям, – громко произнес капо. В голосе презрение, будто не люди перед ним, а животные. – Повторю правила для новоприбывших. При встрече с охраной и работниками лагеря голову опустить, головной убор снять. Говорить только тогда, когда спросят. Приказ выполнять беспрекословно и быстро. Слово господина коменданта – закон. Слово офицера – закон. Мое слово…

Он не договорил, потому что офицер Гебауэр, стоящий слева от него, поморщился и пихнул мужчину в спину, устав от криков. По строю поползли тихие, ехидные смешки, когда капо покраснел и с ненавистью посмотрел на женщин. Однако определить, кто именно смеется, он не мог. Поэтому лишь скрежетнул зубами, снял с пояса дубинку и, подбежав к ближайшей женщине, ударил её по бедру. Несчастная ойкнула и завалилась набок, после чего закрыла голову руками. Капо ударил еще несколько раз, после чего рывком поднял женщину на ноги и отошел в сторону.

– В колонну по двое, – рявкнул он. – За мной!

– Даже не знаю, кто хуже. Немцы или они, – прошептала Марийка, идя рядом со мной. – Жрут от пуза, все самое вкусное себе забирают. А мы крошки клюём, а потом с голода пухнем.

– Он же тоже заключенный, – тихо ответила я.

– Тоже, – кивнула Марийка, почесав щеку. Говорила она тихо. Так, чтобы услышала только я. – Но особый заключенный. К таким, как он, другое отношение.

– А у них к нам, – задумчиво протянула Ханна за моей спиной. – Сама все увидишь и узнаешь, девочка.

Пока нас вели к месту работ, я смогла хоть немного осмотреть лагерь. Он был очень большим и оставалось лишь гадать, сколько на его территории построек. Женский корпус, как мне рассказала вечером Марийка, находился ближе всего к воротам, через которые каждый день прибывали все новые и новые поезда с заключенными. Недалеко от ворот расположился корпус административных зданий и чуть поодаль, на пригорке дом коменданта – большой, двухэтажный особняк, который был укрыт от лагеря деревьями. Не маленькими, тощими деревцами, а настоящим лесом, неожиданно раскинувшимся на территории лагеря. Лес тянулся вдоль железнодорожных путей вплоть до очередных ворот. За ними был мужской корпус и корпуса для военнопленных. Но рядом с этими воротами, на самом краю лагерного леса прятались два непонятных строения с длинными трубами на крыше. Что там находилось, не знала даже всезнающая Ханна.

Капо провел нас через мужской корпус и, пока мы шли, мое сердце обливалось кровью. Я видела несчастных, изможденных мужчин, которые смотрели на нас через ряды колючей проволоки. Их глаза – усталые и потухшие – оживились всего на один миг. Каждый… абсолютно каждый искал знакомые лица. Матерей, жен, дочерей. И страшнее всего было видеть, как тухнет в их глазах огонь надежды, уступая место черной и беспросветной тьме. Потухнув, они уходили, уступая место другим.

Отдельно, в самом центре корпуса содержали военнопленных. И здесь немцы тоже поделили всех на группы. Я слышала английскую речь, немецкую, десятки других языков и… родную. Увидев советских военнопленных, я не могла сдержать слез. Грязные, босые, истерзанные и избитые, они молча стояли у колючей проволоки и смотрели на нас. Но в их глазах не было страха. Только угрюмая решимость. Они не обращали внимания на издевки немецких солдат, бросающих им за ограду куски хлеба. Ни один не притронулся к сухарям, лежащим в грязи. Даже здесь, за тысячи километров от родного дома, среди боли и смерти, они дышали силой, сломить которую немцы так и не могли.

– Вытри слезы, – шепнула мне Марийка. – Слезы – это слабость. Будешь слабой – умрешь. А умрешь, так и не узнаешь, что случится в следующий день.

Первый день на рытье ям я запомнила надолго. Ладони быстро покрылись мозолями от тяжелых, режущих кожу камней, которые нужно было таскать в тележки. От серой пыли, и не думавшей осесть на землю, дышать удавалось с трудом, да и то легкие постоянно скручивало в очередном приступе кашля. Голова кружилась от голода и меня начало клонить в сон. Однако усталость как рукой сняло, когда один из охранников, стоящих рядом с вырытой ямой, увидел, что узница – бледная женщина с седой головой – попросту упала без сил на землю. Она не поднялась на ноги после гневного окрика и получила пулю в лоб. Тело скинули в только что вырытую яму, и остальные узники с утроенной скоростью принялись работать, боясь прогневать очередного охранника.

Но хотя бы с водой повезло. Её таскал на своей спине жилистый мальчишка-еврей. Я не стала удивляться тому, как ему удается не только таскать на спине огромный бак с водой, но и не падать. Вместо этого я жадно выпила всю воду из погнутой кружки, подняла с земли очередной тяжелый камень и понесла его к тележке. Пусть ноги и тряслись, да и руки сводило от тяжести, я несла этот камень с отчаянием обреченного, попутно умоляя себя не разжимать пальцы.

Когда кухонные капо, сытые и совсем непохожие на узников, принесли еду, я набросилась на жидкую похлебку и осушила грязную тарелку в один присест. Крохотный кусочек черствого хлеба был предусмотрительно спрятан. Кто знает, когда барак опять закроют на карантин. Так что даже небольшой сухарь мог хоть немного унять бушующий голод. Этому меня научила бабушка, когда немцы только-только пришли в деревню. Они быстро разорили все дома, угнали скот и птицу, а содержимое кладовых сгружали на украденные телеги. С тех пор и повелось… «Три кусочка в рот, один в карман», – говорила бабушка. – «Потом пригодится». Но с едой тоже происходило странное. Злате кухонный капо налил больше похлебки, да и кусок хлеба у нее был в разы больше моего. Полька ела свой паек медленно и никуда не торопясь. Ханна тоже получила такую же порцию. Марийке, как и мне, дали маленький сухарик, а Фае хлеба не досталось вовсе. Но женщина не стала кричать и плакать. Она лишь усмехнулась, залила содержимое тарелки в рот и, вздохнув, уселась на камень, который скоро кто-нибудь тоже потащит в тележку.

– Что? – усмехнулась Марийка, – спросить хочешь, почему одной полный набор, а другой даже хлеба не дали?

– Так заметно? – робко улыбнулась я. Пусть ноги гудели, словно я пешком прошла от Тоболья до Минска, а рук и вовсе не чувствовалось, передышка была кстати. А раз есть немного времени на отдых, то и поговорить можно.

– Все этим вопросом задаются, как сюда попадают, – вздохнула Марийка. – А потом ясно все становится. Мы ж для немцев кто? Так, падаль, жизни недостойная. Они крысе лишний раз улыбнутся, чем кому из нас. Не знаю, дочка, почему и как, но к полякам тут лучше относятся. Еды больше дают, не так лупцуют, да и вещами балуют. Златка не выделяется особо. Прошлой зимой Данке ботинки теплые с «Канады» принесла. Но есть и другие, дочка. Эти, чуть ты чихнешь не так, сразу к охране побегут, а тебя потом охрана наказывает. Им подачка от администрации, а тебе наказанье. Вон как бывает. Я из Венгрии. Листовки клеила на улицах, да меня и замели. Могли бы пристрелить, а гляди… в Рай определили. Ханна тоже полька…

– А Фая? – спросила я, смотря на женщину, которая, казалось, задремала, подставив лицо еле теплому солнцу.

– Еврейка она. Не видно разве? Евреям тут сладкой жизни не видать. И паёк у них меньше, и охрана зверствует.

– Вы хорошо говорите по-русски, – улыбнулась я. Марийка кивнула и поджала губы.

– В Минске училась. Тут многие такие. Политические, например. Но они в другом месте содержатся, и отношение к ним другое.

– Я видела… – я запнулась, посмотрев на ворота, за которым находился мужской корпус. – Видела наших солдат.

– Ох, дочка. С этими плохо все, – покачала головой Марийка. – Ненавидят их почище евреев. Сама видела. Утром комендант как-то на лошади по лагерю проехался. Остановился возле барака того, на пятерых пальцем указал, а потом смотрел, как их вешают.

– За что? – нахмурилась я.

– За то, что русские, – невесело усмехнулась женщина. – Костью они в горле у немцев-то застряли. Вот те и бесятся. Ханна рассказала, что первую партию пленных даже в барак сажать не стали. Допросил их комендант, а потом всех за территорию вывели и расстреляли в затылок. Потом больше пленных стало, а руки нужны. Вот и гоняют их. На самое тяжелое и грязное. Евреям и то послабление дают…

– Пащкевич! – рявкнул знакомый мне капо, держа в руках бумажку. – Три, восемь, три, шесть, шесть. Ко мне!

– Беги, дочка. Вальцман ждать не любит, – пихнула меня в спину Марийка. Но я увидела в глазах женщины тревогу.

Подбежав к капо, я послушно остановилась в метре от него и опустила глаза, как того велят правила. Мужчина фыркнул, достал из кармана карандаш и что-то записал на клочке бумаги. Не успела я подивиться такому вниманию к себе, как капо сам все рассказал.

– Тебя вызывает господин комендант, – процедил он, смотря на меня сверху вниз. – Вести себя почтительно. Говорить только тогда…

– «Когда спросят», – мысленно закончила я и кивнула, дав капо понять, что все поняла. Мужчина развернулся и, махнув рукой, приказал мне следовать за ним. Что я и сделала, как послушная собачка.

Капо проводил меня через весь лагерь к большому административному зданию рядом с воротами, через которые обычно заезжали поезда. Возле входа кроваво-красные с черным флаги, дюжие автоматчики, злобно смотрящие на каждого, кто посмеет приблизиться, и отрывисто лающие собаки, чьи клетки виднелись неподалеку от входа в здание.

Сняв шапочку с головы, капо жестом велел мне сделать то же самое. Охрана у входа презрительно фыркнула, а один из немцев, прочистив горло, сплюнул. Плевок, ожидаемо, угодил мне в лицо. Горячий, липкий, унизительный. Похоже Марийка была права. Немцы скорее крысам улыбнутся. Утершись рукавом, я пригнула голову и поспешила вслед за капо, который, судя по всему, неоднократно здесь бывал.

Поднявшись на третий этаж, капо приоткрыл дверь и тычком пихнул меня в темный кабинет. Я удивленно ойкнула, когда врезалась в кого-то. Капо выругался, но бить не стал. Лишь вцепился железными пальцами в плечо и оттеснил в сторону, но я, не обращая внимания на боль, приоткрыв рот, смотрела на знакомого мальчишку, которого вел к выходу из кабинета другой капо. Борька.

Борька выглядел помятым. Кожа бледная, лицо разукрашено синяками, бровь кровоточит, а от губ осталось только месиво. Только взгляд его не поменялся, когда он посмотрел на меня. Суровый, чуть сердитый, наглый. Однако мальчишка тоже удивился, увидев меня. Разбитые губы растянулись в непослушной улыбке, но улыбка тут же исчезла, когда капо, сопровождавший Борьку, врезал кулаком мальчишке по спине, заставив того вылететь из кабинета.

– Пащкевич, господин комендант, – доложил капо, снова исказив мою фамилию. Я искоса посмотрела на высокого мужчину, который стоял у окна и рассматривал лагерь. Он коротко кивнул, заставив капо поклониться, после чего мой сопровождающий спешно вышел. Пользуясь моментом, что комендант стоит спиной, я быстро осмотрела кабинет.

В кабинете пахло табаком и алкоголем, пылью и бумагой, кофе и… кровью. Тяжелый запах крови, казалось, пропитал собой все: стулья, стол, шкаф с книгами и самого коменданта, который продолжал стоять у окна. Негромко играла музыка из старого патефона. Что-то грустное, тихое и тревожное.

На столе я увидела большого, бронзового орла, держащего в когтистых лапах немецкий крест. На стене слева портрет Гитлера. Черные глаза жалили душу, гипнотизировали и не давали отвести взгляд. Но мне удалось это сделать, пусть и с чужой помощью.

– Дикарка, знающая немецкий и якшающаяся с партизанами, – задумчиво произнес комендант, повернувшись ко мне. На губах все та же добрая улыбка. Улыбка, с которой он застрелил Анну. Смутившись, я опустила взгляд и увидела, что его левая рука испачкана в крови. – Где ты выучила язык, девочка? Ты говоришь с акцентом, но говоришь хорошо, признаю.

– Меня учила бабушка, господин комендант. Она учительница.

– Тебе надо поработать над спряжениями глаголов, – кивнул он, садясь за стол. Затем, откинувшись на стуле, комендант внимательно на меня посмотрел. – Итак. Тебя поймали с партизанами, но ты не партизанка.

– Нет, господин комендант.

– Стать не та, взгляд не тот. Ты сочишься страхом, как мясо на огне сочится жиром, – пропустив мой ответ мимо ушей, продолжил он. – Мальчишка вел себя смелее. Ты боишься, девочка?

– Да, господин комендант.

– Ты боишься смерти?

– Нет, господин комендант, – мужчина сухо рассмеялся и устроился на стуле поудобнее.

– Ты боишься того, что будет перед ней, – с нажимом ответил он и снова рассмеялся, заметив, как я вздрогнула. – Поверь. Смерть бывает разной. Быстрой и милосердной. Долгой и бесконечной. Все зависит от случая. Ты любишь сказки?

– Да, господин комендант. Бабушка читала мне их перед сном.

– Какие сказки ты любишь, девочка? – мужчина подался вперед. – Посмотри на меня и ответь.

Повиновавшись, я подняла взгляд и вздохнула, увидев колючие, черные глаза, очень похожие на глаза зверя, смотревшего на нас с портрета.

– Добрые, господин комендант, – ответила я, гадая, зачем он задает такие странные вопросы. – Где добро побеждает зло.

– Наивная дикарка, – снова усмехнулся комендант, сплетя руки на груди. Ордена протяжно звякнули, соприкоснувшись с тяжелой тканью рукавов. – Ты, должно быть, тоже считаешь, что находишься в сказке? В очень темной, жестокой сказке. Ты читала братьев Гримм, девочка?

– Да, господин комендант. Папа дарил мне книгу на день рождения.

– Твой папа тоже здесь? – изогнув бровь, спросил мужчина. Мои губы задрожали, но я сумела справиться с волнением и осторожно помотала головой. – Когда я задаю вопрос, на него следует отвечать словами, а не жестами.

– Моего отца убили, господин комендант, – глухо ответила я.

– В жизни случаются огорчения, девочка. Но огорчения делают нас сильнее. Закаляют сердце и позволяют переносить страдания гораздо хуже выпавших на нашу долю. Возблагодари судьбу за этот урок и сделай правильный вывод, – он насмехался. Издевался, упиваясь каждым своим словом. Хотел, чтобы я дрогнула. Заплакала. Это желание было столь сильным, что я видела его отчетливо хорошо. Борьку он пытался сломать физически. Со мной решил поиграться и сломать морально. – Какая сказка у братьев Гримм твоя любимая?

– Их много, господин комендант.

– Выбери одну, – в черных глазах блеснуло веселье.

– «Золушка», господин комендант, – чуть подумав, ответила я, вызвав у Гота очередной смешок.

– Погоди, не объясняй. Ты видишь в Золушке себя. Да, девочка? – подняв руку, перебил меня он. – Ты несчастна, питаешься объедками, подвергаешься насилию. Я, – комендант карикатурно обнял себя руками, – злая мачеха, а мои солдаты – мои дочери. И ты живешь в своей крохотной, грязной коморке, мечтая о том, что однажды явится прекрасный принц и спасет тебя. Мило… мило и наивно. Пусть ты знаешь немецкий язык, но ты не немка, девочка. Только немец может понять немцев, которыми были братья Гримм. Будь в тебе хоть толика немецкой крови, ты бы поняла истинный смысл сказки. Но я проясню тебе. Не люблю, когда человек бредет во тьме невежества и заражает грязным знанием других. Еще в те времена люди задумывались о чистоте. Чистоте помыслов, чистоте крови. Взгляни на Золушку… Она богата, живет с отцом в прекрасном имении, наслаждается благами, покуда не умирает её мать. И здесь ты можешь увидеть аналогии с умирающим строем, разрушающим мою страну. На место прекрасной и чистой женщины приходят грязные иноземцы, с места начинающие насаждать обычаи своих уродливых культур. Цыгане, славяне, евреи…

Последнее слово комендант выплюнул мне в лицо и в черных глазах зажегся недобрый огонек.

– Они отбирают все, что так дорого Золушке. Они грабят её, после чего заставляют есть объедки со своего стола. Они искажают её реальность, превращая чистоту в грязь, девочка. И тут появляется прекрасный принц. Дикари, вроде тебя, увидят здесь только прекрасного принца. Немец увидит сверхчеловека. Красивого, статного, умного. Человека, способного даже в замарашке увидеть родную кровь. А что мачеха и её дочери. Они, как и подобает уродливому недочеловеку, пытаются влезть в чистое и прекрасное. Пытаются исказить его и заразить грязью, как привыкли поступать всегда. Для этого они готовы на все… Даже если потребуется отрезать себе палец, чтобы втиснуть свою уродливую ступню в хрустальную туфельку. Или спастись от гордого орла, спрятавшись в зловонной яме по горло в дерьме. Можно выучить язык, девочка. Можно читать труды великих немецких писателей и слушать немецкую музыку, – комендант махнул рукой в сторону патефона. – Но это не сделает тебя сверхчеловеком. Ты так и останешься маленьким, грязным дикарем, который оскверняет одним своим присутствием эту землю.

Он замолчал и, достав из кармана портсигар, закурил. Дым, причудливой змейкой устремился к потолку. Продолжал негромко играть патефон, щелкали, отсчитывая минуты и секунды, большие часы у входной двери. Молчала и я, так как вопроса мне не задали. Уроков в первый день я получила достаточно.

– Сказки олицетворяют реальность, девочка, – хрипло сказал комендант, нарушив молчание. – Иного не дано. Или тебе есть, что сказать и на это?

– Сказки дают надежду, господин комендант, – тихо ответила я и вздрогнула, когда Гот поднялся со стула и подошел ко мне вплотную.

– Надежду? – мягко спросил он. Я поджала трясущиеся губы, вспомнив этот тон. За ним обычно следовал выстрел. Это подтвердил и щелчок пистолета, снятого с предохранителя. Но я набралась смелости и взглянула коменданту в глаза – теплые, добрые, понимающие.