Гвианские робинзоны

Он всегда держался особняком и ни с кем не разговаривал.

Никто не удивился его побегу, и все желали ему успеха. Тем более что первой жертвой побега мог стать старший надзиратель Бенуа, вселявший ужас в здешних бандитов…

Долгая ножная ванна в холодной воде ручья принесла беглецу долгожданное облегчение. Он терпеливо вынул все занозы, приносившие ему мучительную боль, протер ноги тщательно сбереженными остатками тростниковой водки, выпил глоток воды и собрался было отправиться на поиски обеда, как вдруг из его груди вырвался радостный крик. Он увидел дерево симаруба.

– Сегодня я не умру с голоду! – воскликнул Робен при виде этого великолепного растения.

Quassia simarouba по классификации Линнея, amara simaruba у Обле, известна в медицине тонизирующими свойствами своей коры и корней, но не может похвастаться съедобными фруктами или побегами.

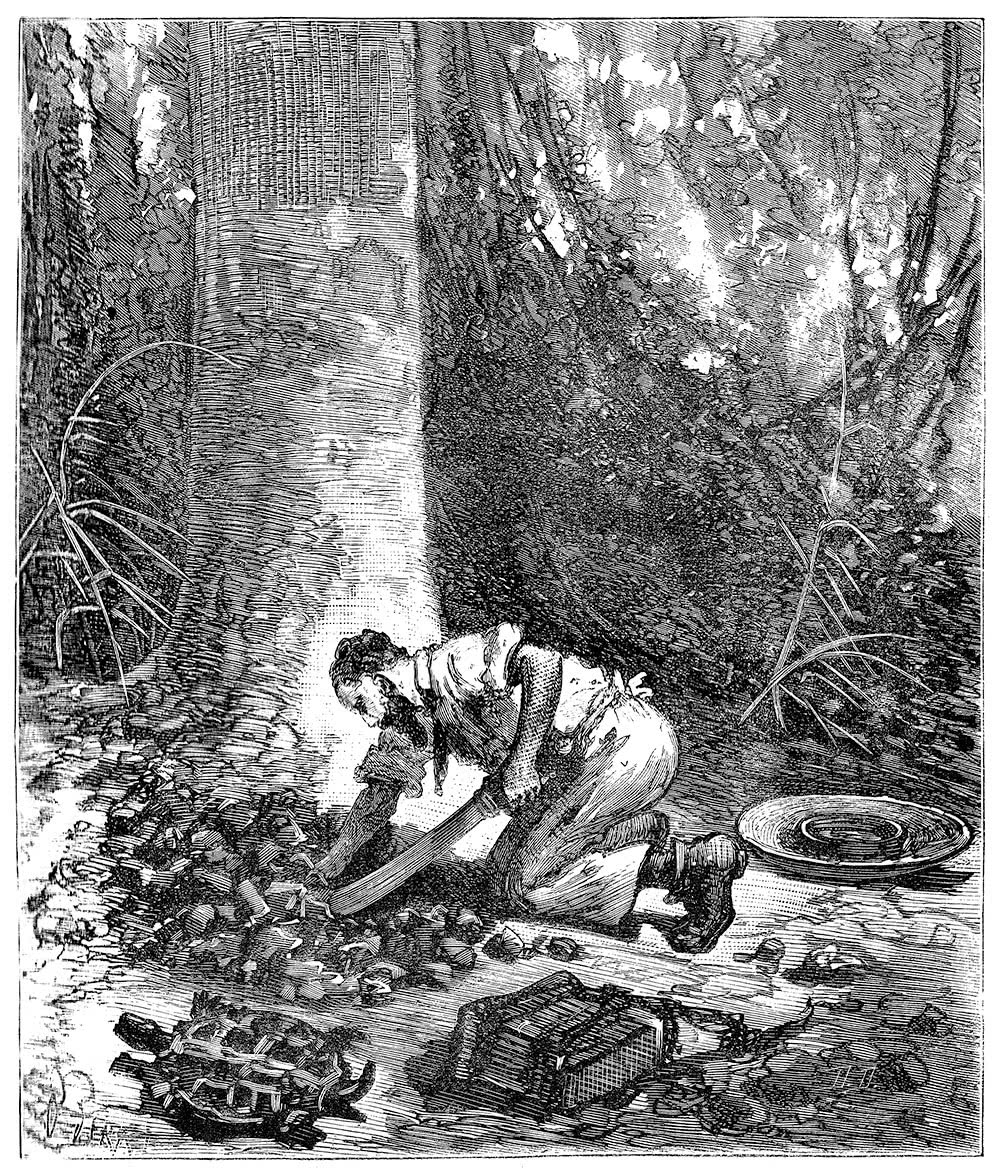

Что же в таком случае могло объяснить крик беглеца, каким образом он надеялся утолить голод? Со всей быстротой, какую позволяли израненные ноги, Робен бросился к стволу дерева и принялся с помощью мачете разгребать слой сухих листьев у его подножия, усеянный опавшими цветами и плодами, похожими на маслины.

Вскоре клинок наткнулся на что-то твердое.

– Ну вот, – пробормотал он. – Значит, мои товарищи по несчастью говорили правду. Я, конечно, наслушался на каторге разных странных и ужасных историй, но были и те, из которых можно извлечь пользу. Помню последний совет, который один заключенный дал своему соседу, тоже лелеявшему надежду на свободу: «Если ты встретишь в чаще симарубу с опадающими цветами, поищи у ее подножия. Ты непременно обнаружишь сухопутных черепах, которые собираются под деревом, чтобы полакомиться недозрелыми плодами».

Твердый объект, на который наткнулся клинок мачете, и был панцирем одной из этих больших и вкусных черепах, местами встречающихся в огромных количествах.

Робен схватил пресмыкающееся, положил его на спину и, продолжив поиски, нашел еще двух черепах. Перевернув их, он занялся подготовкой к разведению костра.

Это было легко. Валежника имелось в изобилии. Повсюду виднелись поваленные стволы гигантских деревьев, рассыпавшиеся в труху даже от легкого удара, настоящее прибежище пауков-крабов, змей и многоножек. По счастью, кроме них, не было недостатка в сухих листьях авары, сломанных ураганом больших ветках и иссохшей траве.

Беглец быстро собрал большую охапку хвороста и не без труда, но все же зажег ее, добыв огонь с помощью кремня, мачете и клочка сухой ткани. Огонь занялся, пламя быстро вспыхнуло, подняв с земли целый рой насекомых.

Готовка не потребовала ни много времени, ни усилий. Робен положил черепаху прямо в панцире на раскаленные угли и присыпал тлеющей золой. Так делают туземцы, легко обходясь без громоздкой кухонной утвари.

Пока обед готовился, повар не сидел без дела.

Ему показалось, что он мельком увидел несколько красивых деревьев из семейства пальмовых, но не таких высоких, какими они бывают на плантациях, не выше пяти-шести метров. Еще раз хорошенько оглядевшись, он понял, что не ошибся. Примерно в пятидесяти метрах от костра возвышалось одно такое растение, чьи темно-зеленые листья приятно нарушали монотонность частокола, составленного из стволов деревьев-гигантов.

На этом бесплодном с виду дереве не было ни цветов, ни плодов. Тем не менее Робен начал рубить его, и после получаса сверхчеловеческих усилий ему удалось его свалить. Хотя ствол и был не толще ноги взрослого мужчины, но волокнистая древесина оказалась такой прочной, что справиться с ней удалось лишь благодаря крепкой руке и клинку хорошей закалки.

Вы, несомненно, слышали о капустной пальме, дорогие читатели? Вам, конечно, описывали букет нежных листьев, сформированный молодыми побегами, собранными в пучок, центр которого деревенеет по мере роста растения.

Это описание по сути точное, но настолько недостаточное, что легко представить, будто бы эта «капуста» почти то же самое, что наша обычная brassica campestris, или огородная капуста, и что достаточно ее нарезать, как делает кухарка перед тем, как отправить ее в кастрюлю.

Не стоит заблуждаться. Да, это капуста, раз уж у нее есть кочан, но она вовсе таковой не является. Чтобы убедить вас в этом, опишем подробно все действия нашего героя.

Робен перерубил ствол дерева ближе к макушке, ему нужна была лишь его верхняя часть, чуть более толстая, чем основной комель. Затем он ловко очистил от коры основание плодоножки, из которой росли листья верхушки дерева.

Кольцеобразные слои коры светло-зеленого цвета падали один за другим, обнажая сердцевину цилиндрической формы длиной около восьмидесяти сантиметров и толщиной в руку, гладкую и матово-белую, как слоновая кость.

Желудок беглеца сводило от голода, так что отломил он кусок сердцевины и впился в него зубами, как в огромный миндальный орех, несколько напоминающий его по текстуре.

Эта еда не дает насыщения, но во всяком случае какое-то время не позволит умереть с голода. Такую сердцевину здесь и называют пальмовой капустой. «Кочерыжка», которую Робен, попробовав, отнес к костру, произрастает на пальме патава. Она еще менее вкусна, чем сердцевина капустной пальмы, которая и сама по себе малоприятна, а патава – это «капустная пальма для бедных», последний и крайне недостаточный жизненный ресурс лесных скитальцев.

Черепаха уже приготовилась. Из-под панциря, обуглившегося и растрескавшегося от жара, исходил аппетитный аромат жареного мяса. Наш герой вынул ее из углей, без труда сломал панцирь, уселся поудобнее и с помощью мачете приступил к своей скромной и странной импровизированной трапезе, закусывая вместо хлеба сердцевиной патавы.

Присев на корточки лицом к дереву, он жадно ел, всецело отдавшись процессу, позабыв о побеге и обо всех опасностях.

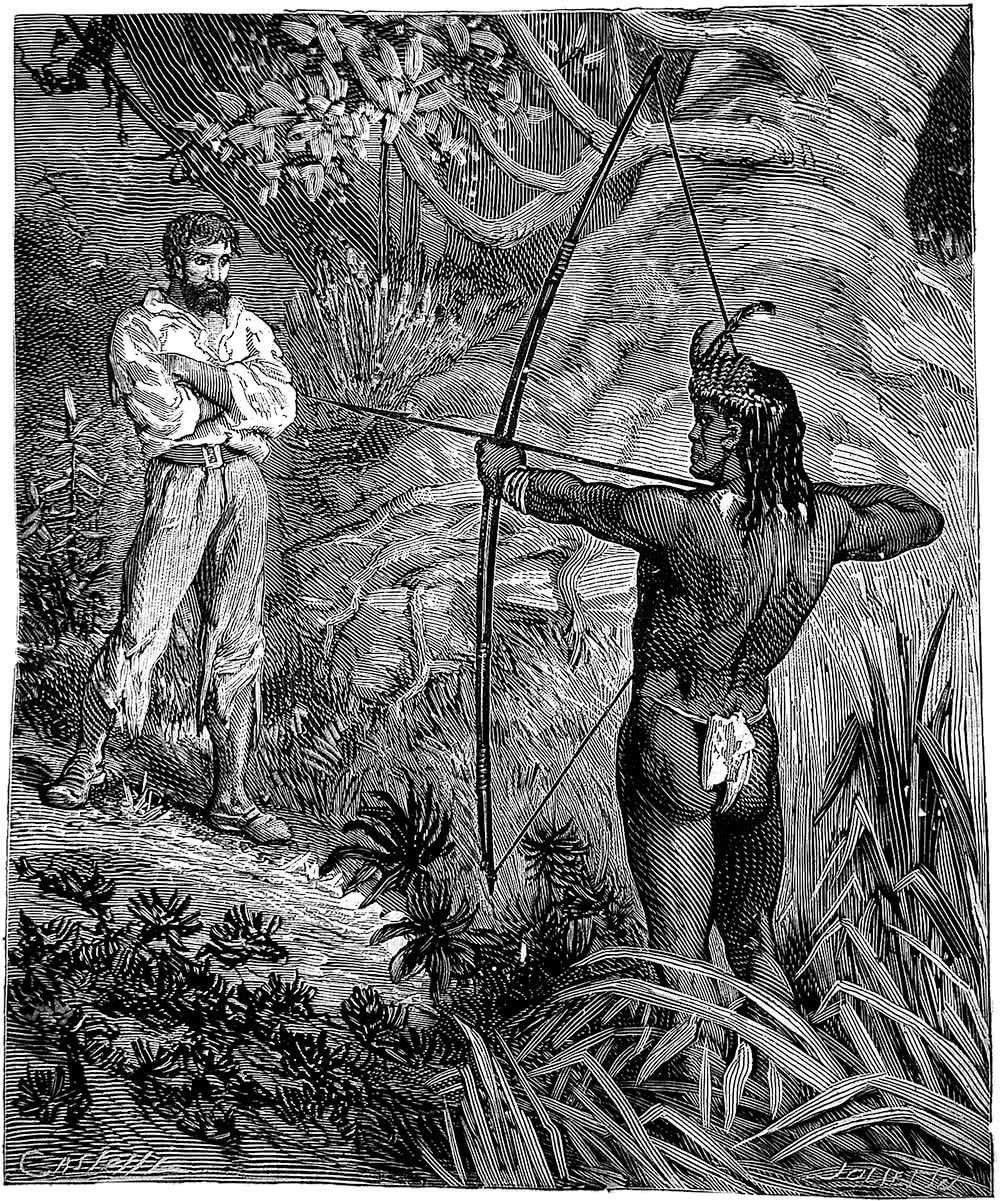

Внезапный резкий свист заставил его вскочить на ноги. Что-то длинное и прямое пролетело перед его глазами и, затрепетав, вонзилось в гладкий ствол симарубы.

Это была стрела длиной более двух метров, толщиной в палец, с красным оперением, дрожавшим на кончике.

Робен схватил рогатину и приготовился к обороне, не сводя глаз с того места, откуда прилетел этот страшный вестник смерти. Сначала он ничего не заметил, затем лианы мягко раздвинулись, словно шторы, и из них показался краснокожий. Натянув лук сильными руками, расставив ноги, он был готов пустить новую стрелу прямо в каторжника.

Беглец всецело оказался во власти вновь прибывшего. Кто мог бы бросить вызов этому дикарю, бесстрастному, словно статуя из красного порфира, который, казалось, с утонченной жестокостью прикидывал, куда удобнее будет выстрелить. В самом деле, наконечник его стрелы перемещался то выше, то ниже, то чуть правее, то левее, но оставался неуклонно нацелен в грудь белого.

Индеец был почти полностью обнажен, если не считать небольшого куска синего ситца, пропущенного между ног и заткнутого за пояс. Такая набедренная повязка называется калимбе.

Все его тело, выкрашенное красной краской из плодов руку, выглядело так, словно он окунулся в реку крови. На лице и на груди красовались причудливые фиолетовые линии, нарисованные соком генипы, придавая индейцу одновременно гротескный и устрашающий вид. Его иссиня-черные волосы были обрезаны на уровне бровей, доходя сзади до уровня плеч.

На шее висело ожерелье из клыков ягуара, запястья украшали браслеты из когтей гигантского муравьеда.

Его лук, сделанный из буквенного дерева (иначе называемого железным деревом), нижним концом упирался в землю и был выше своего владельца на треть метра. В левой руке, сжимавшей лук, краснокожий держал еще три длиннейших стрелы.

Робен не мог понять причины такой враждебности. Индейцы племени галиби, населяющие низовья Марони, совершенно безобидны; более того, у них установились вполне мирные отношения с европейцами, которые снабжают их спиртным в обмен на предметы первой необходимости.

Возможно, краснокожий просто хотел напугать белого, пустив стрелу над его головой? Скорее всего, так оно и было, поскольку индейцы так ловко управляются с луком, что способны снять с самого высокого дерева красную обезьяну или даже парракуа, похожего на европейского фазана. Большинство из них запросто попадет стрелой в апельсин с тридцати шагов. Так что вряд ли можно было представить, что такой стрелок мог промахнуться с относительно небольшого расстояния.

Робен решил показать, что ничуть не боится. Он отбросил рогатину, скрестил руки на груди и, глядя врагу прямо в глаза, стал не спеша к нему приближаться.

Чем ближе он подходил, тем больше ослабляла тетиву правая рука индейца, тем мягче становился злобный взгляд его глаз, раскосых, как у китайца. Грудь белого почти коснулась острия стрелы, и та медленно опустилась.

– Белый тигр… Он не пугаться… – сказал наконец с усилием галиби на креольском наречии, знакомом всем его соплеменникам, так же как и неграм, живущим в низовьях Марони.

– Да, я не боюсь тебя. Но я не белый тигр. – (Читатель помнит, что этим прозвищем индейцы Гвианы называют беглых каторжников.)

– Раз ты не белый тигр, что ты здесь делать, на земле бедных калинья?

– Я свободный человек, как и ты. Я никому не сделал зла. Я хочу здесь жить, расчистить поляну, посадить фрукты и овощи, построить хижину.

– О, ты врать!.. Раз ты не белый тигр, где твой ружье?

– Клянусь моей матерью, ты слышишь, калинья? – (Индейцы, известные белым как галиби, называют себя калинья.) – Клянусь тебе, я никогда никого не убивал и ничего не крал; я не преступник.

– Клясться матерью?.. Хорошо, моя тебе верить. Но где твой жена и твои детки, почему ты один? Зачем приходить к калинья? Забрать его земля и добыча? Атука не хотеть! Давай, уходить отсюда, идти к белым!

При воспоминании о далеких и любимых жене и детях, вызванном жестоким и нелепым вопросом краснокожего, Робен почувствовал, что его душат слезы.

Но он овладел своими чувствами, желая во что бы то ни стало скрыть их от индейца, выпрямился и ответил:

– Мои жена и дети очень бедны, я пришел сюда, чтобы найти для них еду и кров.

– Атука не хотеть! – гневно повторил индеец. – Он не идти к белым, чтобы ловить кумару, строить хижина или сажать маниок. Пусть белый быть у себя, а калинья у себя.

– Но послушай, Атука, мы же все люди, все живем на одной земле… Твоя земля является также и моей, а земля моей страны в равной степени принадлежит и тебе.

– О, клянусь брюхо Мать-анаконда, ты врать!.. – в бешенстве воскликнул индеец. – Копни землю твоя сабля, там кости от мой отец, кости от калинья, мои предки… Если ты найти там хоть одна кость от белый человек, я отдать тебе вся моя земля, быть твоя собака!

– Но, Атука, я никогда не говорил, что хочу поселиться на твоей земле. Я собираюсь отправиться к неграм бони. Я просто проходил мимо, у меня нет намерения оставаться надолго.

Услышав эти слова, индеец, несмотря на всю хитрость и самообладание, не смог скрыть свое огорчение. Эта страстная патриотическая тирада, торжественное выставление напоказ родственных чувств, даже попытка напугать белого нацеленной стрелой – все это имело лишь одну-единственную цель, причем совершенно ничтожную. Сейчас узнаем какую.

Его лицо вдруг просветлело, но не настолько быстро, поэтому Робен успел уловить его мимолетное разочарование.

– Раз ты не белый тигр, – воскликнул индеец, чей голос обрел прежний пафос, – ходи со мной в Бонапате. Там есть белые люди, они дать тебе хижина, мясо, тафия, рыба.

При имени Бонапарта, которое он никак не ожидал услышать в таком месте и из таких уст, Робен пожал плечами. Затем он вдруг вспомнил, что исправительная колония была названа Сен-Лоран лишь несколько лет назад, в честь адмирала Бодена, губернатора Гвианы.

Прежде же эта земля в течение тридцати лет принадлежала старому индейцу по прозвищу Бонапарт. Соответственно, выступ берега Марони, на котором теперь находится «коммуна» Сен-Лоран, называли мысом Бонапарта[5].

Совершенно ясно было, что индеец упомянул это имя без всякой задней мысли, но нельзя не признать в очередной раз: по воле случая часто «бывают странные сближенья».

– Там будет видно, – уклончиво ответил Робен.

Индеец вдруг расслабился. Он приставил к плечу лук и стрелы, как солдат ставит ружье у ноги, и с явной и, возможно, даже искренней сердечностью протянул руку беглецу:

– Атука – друг для белый тигр.

– Ты опять называешь меня белым тигром, ну ладно, пусть будет так. Это прозвище не хуже любого другого. Белый тигр – банаре (друг) Атуки. Пойдем, доедим вместе то, что осталось от моей черепахи.

Индеец не заставил себя упрашивать. Он без церемоний уселся на корточки, не обращая никакого внимания на своего «банаре», и так взялся за черепаху руками и зубами, что от угощения вскоре остался один панцирь, вычищенный, словно над ним поработали муравьи-листорезы.

Обед, приготовленный наспех в кое-как устроенном очаге, изрядно отдавал дымом, но обжора поначалу не обратил на это никакого внимания.

– Ох, банаре, ох! – сказал он вместо благодарности. – Твоя не уметь готовить еду.

– Ты, конечно, очень вовремя это заметил… Но у меня есть еще две черепахи, и вечером мы посмотрим, на что ты способен.

– А, банаре! Твоя иметь еще две черепахи?

– Да, вон, смотри.

– Хорошо!

Затем, увидев, что его банаре, утолив жажду водой из ручья, собирается вздремнуть, индеец спросил с наивным вожделением:

– Ты не дать Атука тафия?

– У меня ее больше нет…

– Как – нет? Моя хотеть видеть, что в твой коробе.

Увы, там было особенно не на что смотреть. Рубаха из грубого полотна, пустая бутылка из-под водки, которую дикарь обнюхал с обезьяньей жадностью, несколько кукурузных початков, обрывки белой бумаги, небольшой футляр с обугленными тряпками – трутом бедняка.

Атука едва мог скрыть свое недовольство.

Робен валился с ног от усталости и чувствовал, что засыпает. Краснокожий, по-прежнему сидя на корточках, затянул длинную и заунывную песню. Он восхвалял свои подвиги… хвастал, что его закрома ломятся от ямса, бататов, бананов и проса… что он живет в самой большой хижине, его жена – красотка, а пирога – самая быстрая.

Никто не может так метко подстрелить кумару в воде. Никто не умеет быстрее его выследить майпури (тапира) и свалить его одной точной стрелой… Никто, наконец, не способен сравняться с ним в погоне за пакой или агути… Он может обогнать даже быстроногого кариаку.

Беглец крепко заснул. Его душа долго бродила в царстве снов, где он увидел своих покинутых родных и несколько часов провел там, по другую сторону безбрежного океана, рядом с теми, с кем так давно его разделила неумолимая судьба.

Солнце прошло уже две трети своего дневного пути, когда он проснулся. Чувство реальности мгновенно вернулось к нему и резко вырвало из сладостных и одновременно мучительных сновидений.

По крайней мере, сон помог ему восстановить силы. Кроме того, он ведь был свободен! В прошлом остался однообразный гул голосов каторжников, поднимаемых рано утром на работу, и этот угрюмый барабанный бой, и проклятия из уст надзирателей…

Лес впервые показался ему прекрасным. Впервые он ощутил его несравненную, величественную красоту. Вся эта растительность, причудливая, непостоянная, бескрайняя, сплеталась, ниспадала, плыла в голубоватых сумерках. То тут, то там лучи, переливаясь всеми цветами радуги, пронзали изумрудный лиственный свод и осеняли кусты и травы яркими бликами, словно пройдя сквозь цветные стекла готических витражей.

И эти мачты гигантских деревьев, опутанные снастями лиан и украшенные ослепительными цветами, словно флагами расцвечивания, с многоцветным штандартом, навеки водруженным цветочной феей…

И эти колонны беспредельного храма, прямые и строгие, местами задрапированные зеленым, с восхитительными капителями из орхидей, соединенные арками, уходящими в бесконечность под куполом листвы и цветов…

Но радости изгнанников, увы, кратковременны. Вид этих красот, перед которыми хорошо экипированный путешественник застыл бы в экстазе надолго, навел беглеца на мрачные мысли о могиле.

Но где же индеец?.. Вспомнив о нем, Робен резко вскочил, огляделся вокруг, но никого не увидел. Он позвал его, но ответа не последовало. Атука исчез, прихватив с собой не только черепах, весь съестной запас бывшего каторжника, но и его башмаки и короб-ранец вместе с принадлежностями для разведения огня.

У Робена осталось только мачете. Он случайно уснул прямо на нем, и вор не смог его умыкнуть. Мотивы краснокожего предстали перед беглецом во всей их наивной простоте. Стрела, драматическое появление, возмущенные тирады – все это было лишь блефом. Он думал, что у белого есть выпивка, пусть всего бутылка, но она была ему нужна.

Обманутый в своих ожиданиях, он, более не чинясь, принял от беглеца скудное угощение. Это тоже можно было считать добычей, позволявшей посвятить еще один день блаженной лени, которая, наряду с пьянством, составляла у индейца объект неустанного поклонения.

Решив, что пожитки белого ему пригодятся, он прибрал их к рукам, поскольку если уж их взяли с собой, значит они чем-то ценны. К тому же, лишив Робена самых элементарных средств для продолжения его путешествия, «бедный калинья» преследовал еще одну цель.

Если бы даже белый тигр щедро угостил его тафией, результат был бы тем же. Индеец любит водку и безделье. Он берется за работу, идет на охоту или на рыбалку, лишь когда ему грозит голод. Он без всяких колебаний прожил бы несколько дней за счет своего «банаре», а потом точно так же исчез бы, чтобы донести на него властям.

И теперь можно было биться об заклад, что краснокожий направился прямиком в Сен-Лоран, или Бонапате, как он его называл. Индеец отлично знал, что администрация заплатит любому, кто приведет или поможет поймать беглого каторжника.

На вознаграждение, десять франков, можно было купить, кажется, десять литров тростниковой водки. Это означало десять дней безудержного пьянства во всей его грубой и отвратительной полноте. К делу приступают без лишних церемоний. Индеец просто берет бутылку, откупоривает ее, припадает к горлышку и глотает, не переводя дыхания, жгучую жидкость.

Прикончив бутылку, он пошатывается, озирается вокруг отупевшим взглядом, ищет подходящее место, валится, как насытившийся боров, и засыпает.

Он приходит в себя на следующий день. И, едва продрав глаза, продолжает. Так происходит, с некоторыми вариациями, до полного истребления продукта.

Если рядом оказывается его жена, дети или друзья, процесс остается неизменным, разве что пирушка становится чуть короче. Все без исключения, мужчины и женщины, взрослые и дети, даже те, кто едва выучился ходить, всласть хлещут прямо из горлышка. И каждый, достигнув самого крайнего опьянения за несколько минут, отходит пошатываясь, спотыкаясь и падая, чтобы повалиться по-семейному, вперемешку, под густой листвой.

Вот о чем думал Атука, рассчитывая в самое ближайшее время нанести «благодарственный визит» своему гостеприимному «банаре». Поняв, что ему не удастся, по известным причинам, самостоятельно привести беглеца в Сен-Лоран, индеец отправился за подмогой.

Робен не смог бы уйти далеко. Краснокожий призовет на помощь все свое искусство следопыта и безошибочно приведет к нему представителей власти. Белого схватят, а он получит награду.

Беглец не сомневался в этом ни минуты. Ему надо как можно скорее продолжить свое беспорядочное странствие, бежать куда глаза глядят, подобно дикому зверю, нагромождать препятствия для преследователей, оторваться от них насколько возможно, шагать до полного изнеможения.

Он отправился в путь, жуя незрелые плоды авары, довольно кислые и нестерпимо вяжущие.

Вперед! Забыв о ногах, до крови иссеченных режущими травами, он устремляется в лес, огибая заросли, перелезая через поваленные стволы, раздвигая занавеси лиан, пробираясь через буреломы.

Вперед! Ему нет дела до притаившихся в засаде хищных зверей, до гражей и страшных гремучников, свернувшихся в высокой траве, до мириад насекомых с ядовитыми жалами, до бурных потоков с водопадами и острыми скалами, до саванны с ее бездонными топями… Что ему смерть, наконец, какая разница, в какой форме она придет!

Да, свирепые обитатели безлюдных экваториальных просторов крайне опасны, но куда опаснее люди с мыса Бонапарта, которые завтра пустятся за ним в погоню, не зная ни отдыха, ни пощады.

Хищники не обязательно нападают, свирепый зверь не всегда кровожаден, потому что он не всегда голоден. Только людская ненависть смертоносна в своем постоянстве.

Вперед! Что ему миазмы, поднимающиеся с болот густым туманом, прозванным «саваном для европейцев»! Нужно идти, прокладывать курс, как говорят моряки. Охотники на людей будут здесь уже завтра.

Беглец уже начинал бредить, но лихорадочное возбуждение словно снабдило его парой крыльев. Он бежал, как взбесившаяся лошадь, смутно чувствуя и неосознанно понимая, что рано или поздно рухнет без сил и, возможно, уже не сможет встать…

Наступила ночь. Взошла луна, лес наполнился мягким светом и разными шорохами и звуками.

Робен, казалось, ничего не слышал. Он шел не разбирая дороги, не видя препятствий, не замечая колючек, рвущих его тело. Вся жизнь его теперь свелась к единственной цели: двигаться вперед.

Где он оказался? Куда он шел? Он не знал этого, он не отдавал себе в этом отчета…

Он просто бежал.

Эта беспорядочная гонка продлилась всю ночь. Утреннее солнце уже разогнало лесные тени, но беглец продолжал бежать, мокрый от пота, задыхающийся, с глазами, вылезающими из орбит, и губами, покрытыми кровавой пеной.

И наконец его могучая натура не выдержала этих невероятных усилий. Робену почудилось, что на голову давит весь зеленый свод. Все вокруг него закружилось, он споткнулся, зашатался, потерял равновесие и тяжело рухнул на землю.

Надзиратель Бенуа испытывал невероятные мучения. Его бедро, распоротое когтями ягуара, быстро распухло под импровизированным гипсом, наложенным руками каторжника.

Кровотечение прекратилось, но надзиратель был обречен без скорой и грамотной медицинской помощи.

Его трясла лихорадка, страшная гвианская лихорадка, настоящий бич здешних мест, который приобретает самые разные формы, возникая порой от совершенно незначительных причин, и часто приводит к скорой гибели.

Укус паука-краба или ядовитого фламандского муравья, он же муравей-пуля, несколько лишних минут на солнце или слишком холодное купание, длинный переход, несоблюдение режима питания, мозоли от тесной обуви, нарыв – словом, все, что угодно, могло вызвать лихорадку.

Голова начинает раскалываться от адской боли. Суставы страшно болят, затем лишаются подвижности. У больного начинается бред, ему мерещатся призраки. Потом наступает кома, а за ней в скором времени приходит смерть.

Бенуа это знал, и ему было страшно. Оказаться в одиночестве посреди леса с серьезной раной и псом в качестве единственного спутника, в двух шагах от обезглавленного ягуара – это внушило бы ужас человеку даже самой крутой закалки.

Его мучила жестокая жажда, и хотя совсем рядом слышалось журчание ручейка, у Бенуа совсем не было сил до него добраться.

Но что было нелепо и одновременно ужасно – между ругательствами и криками боли надзиратель умудрялся находить в себе силы проклинать Робена, которому он был обязан жизнью и которого тем не менее обвинял в своем несчастье.

– Ах ты, сволочь!.. Гадина… Это же все из-за тебя… Еще корчил тут из себя джентльмена… Гляди-ка, прощает он меня!.. Каналья!.. Только попадись мне, я тебе устрою прощение!.. Фаго, чертово отродье, да замолчишь ты или нет! – прикрикнул он на собаку, которая отважно заливалась лаем в пяти шагах от мертвого ягуара. – О, как я хочу пить! Воды!.. Ради бога, пить!.. Где эти три недоумка, которые остались позади меня, как беспомощные котята… Стадо ослов! Может, у них хватит ума пойти по моему следу…

Жажда все сильнее мучила надзирателя, и, видимо, вспышка гнева придала ему сил, достаточных, чтобы совершить несколько телодвижений: цепляясь за траву и корни, извиваясь при помощи локтей и здоровой ноги, он смог преодолеть расстояние в несколько метров.

– Ну наконец-то, – пробормотал он после того, как жадно напился. – Боже, вода – это счастье… У меня внутри был просто пожар. Я будто заново родился… Теперь-то я пойду на поправку… Я не хочу умирать, я должен жить… жить, чтобы отомстить. А пока я тут как калечная скотина… К счастью, у меня есть еда, и это не дохлый тигр[6], оставленный беглым мерзавцем. Оружие тоже есть, моя сабля… Конечно, то, что нужно инвалиду… Да, вот мой пистолет… Он в порядке, все хорошо. Я не могу развести огонь… Черт возьми, как больно!.. Как будто полдюжины собак грызут мою ляжку! Лишь бы только все лесные паразиты не решили разом накинуться на меня… Да, Бенуа, мой мальчик, тебе предстоит веселенькая ночка. Если только эти болваны не найдут меня раньше… Эй, а где Фаго? Вот чертово отродье. Он меня бросил. Эти собаки такие же неблагодарные твари, как и люди. Ладно, ему тоже от меня достанется. Ну что, солнце садится, сейчас будет темно, как у дьявола под мышкой. А, нет, вот и луна. Все же как странно оказаться одному в таком месте, чувствую себя какой-то вещью…