Гвианские робинзоны

Если здешние ночи тянутся бесконечно для того, кто путешествует не спеша, то для того, кто страдает и ждет, они поистине ужасны. Представьте себе больного, не сводящего глаз с циферблата часов, вынужденного следить за движением стрелок двенадцать часов кряду. Смотрите, как он пытается ускорить неспешную и кропотливую перемену минут, мучительно наблюдает за вращением большой стрелки, в то время как маленькая движется словно из сожаления, причем такими микроскопическими интервалами, что глаз не способен за ними уследить.

А теперь перенесите эту пытку сюда, под сень экваториальных лесных гигантов, в самое сердце беспредельного безлюдья, и вы весьма приблизительно сможете получить представление о муках, выпавших на долю надзирателя.

Луна едва прошла половину своего пути. Раненый продолжал невыносимо страдать, как вдруг прямо над его головой раздался ужасающий шум. Нет, скорее чудовищный рев, не похожий ни на какой другой звук в мире. Вообразите себе грохот поезда, на полном ходу въезжающего в тоннель, и соедините с ним истошный визг дюжины свиней под ножом мясника.

Эти оглушительные вопли начинаются совершенно внезапно, одновременно на низких и высоких, пронзительных нотах, будто бы извергнутых дуэтом неведомых чудовищ. Звук раскатывается, меняет тональность, нарастает, затихает, потом вдруг прекращается и начинается снова.

– Ну вот, отлично, только музыки мне не хватало, – пробурчал Бенуа в момент затишья, ничуть не обеспокоенный этой какофонией. – Проклятые ревуны, черт бы их побрал!

Надзиратель не ошибся. Стая обезьян-ревунов устроила игры на верхних ветвях того самого дерева, под которым он лежал. Он даже смог их разглядеть в лучах лунного света – животные окружили одного из них, вожака стаи, испускавшего эти чудовищные вопли. Он один извлекал из своего горла два звука, слышимые на расстоянии более пяти километров.

Вдоволь наоравшись, он брал передышку, и его слушатели, без сомнений очарованные таким талантом, издавали в качестве одобрения восхищенные хриплые крики, нечто вроде «хон!.. хон!».

Скажем мимоходом несколько слов об этом необычном четвероруком. Гвианская обезьяна-ревун, на латыни stentor seniculus, также называемая красной обезьяной или, на местном наречии, алуатой, едва ли достигает одного метра сорока сантиметров от носа до кончика хвоста. Она покрыта ярко-рыжей шерстью, но лапы и хвост у нее черные, с рыжеватым отливом.

Осмотр голосового аппарата ревуна позволяет уяснить его удивительную способность извлекать из своего горла одновременно высокие и низкие ноты. Однажды я препарировал старого самца и сразу же понял, что воздух, который он втягивает, может выходить непосредственно через голосовую щель, что приводит к возникновению высокого звука. Кроме того, его подъязычная кость (небольшая кость, расположенная у людей между основанием языка и гортанью) вместо скромных размеров мужского адамова яблока имеет габариты яйца индейки и образует звуковую полость, сходную с органной трубой. Когда он поет, его горло распухает и принимает размеры большого зоба. Воздух, проходя через эту обширную костную полость, невероятно увеличивает мощность голоса и производит низкий звук, так что обезьяна-ревун – единственное существо, способное петь сразу на два голоса.

Эти невообразимые вопли всегда издает вожак стаи, его скромные подданные не позволяют себе этого. Если кто-то из них, в пылу восторга, осмелится добавить свою ноту к симфонии, певец тут же задает ему основательную взбучку, и тот мгновенно смолкает.

Аудитория имеет право лишь аплодировать.

Но Бенуа эта обезьянья мелодия отнюдь не восхищала, а приводила в ярость. Стая алуат вовсе не собиралась отсюда уходить. Ревунов охватило всеобщее веселье. Вскоре он увидел, что они уцепились хвостами за ветви и принялись раскачиваться на них, как люстры, испуская одобрительные крики, вися при этом вниз головой, в то время как вожак, пребывая в том же положении, вопил так, что у обитателей леса, должно быть, лопались барабанные перепонки.

– Вот я дурень, – пробормотал надзиратель. – У меня же есть чем заставить их заткнуться.

Тут же зарядив пистолет, он выстрелил в направлении стаи, которая разбежалась в мгновение ока. И едва воцарилась тишина, Бенуа услышал в отдалении слабый звук ответного выстрела.

Раненый немедленно обрел надежду:

– Черт возьми, меня ищут!.. Жахну-ка я еще раз.

Перемежая стоны боли с проклятиями, он еще раз зарядил пистолет и выстрелил. В ответ раздался новый выстрел, уже гораздо ближе.

– Ну вот, слава богу. Через четверть часа мои болваны будут здесь. Скоро я встану на ноги… и тогда берегись, Робен!

Надзиратель ничуть не ошибся в своих предположениях. Его сослуживцы, заметив, правда с опозданием, что упустили добычу, погнавшись за тенью, прибыли на поляну, вооруженные факелами из смолистого дерева. Перед ними бежал Фаго, который весело запрыгал и громко залаял при виде хозяина.

Надзиратели наскоро соорудили носилки и с невероятными трудностями возвратились в колонию, доставив туда своего товарища, вновь впавшего в состояние бреда. У этого дьявола в человеческом облике действительно было девять жизней.

Не прошло и полутора суток, как на территории колонии появился индеец Атука и принялся рассказывать каждому встречному и поперечному, что он встретил белого тигра и готов прямо сейчас сопроводить вооруженный отряд по его следам, за скромное вознаграждение разумеется.

Об этом узнал Бенуа. Он велел привести индейца к своей постели, посулил тому все, чего он хотел, приставил к нему двух человек по своему выбору и приказал им немедленно выступить в недобрый поход в полном вооружении и с подобающим припасом.

Действуя втайне от своего непосредственного начальника, старший надзиратель надеялся отличиться в розыске, вернуть беглеца и избежать бури, которая грозила разразиться над его головой после выздоровления.

Охотники на людей, ведомые индейцем, для которого в лесу не существовало никаких тайн, вскоре напали на след. Хотя Робен почти не оставил следов во время своей беспорядочной гонки, краснокожий взял след, как ищейка, по примятой травинке, опавшему листу, надорванной лиане определяя, где прошел белый тигр.

Через четыре дня после выхода из колонии они обнаружили в зарослях вмятину, предположительно оставленную падением тела, а рядом – пятно крови, темневшее на выступе кварца.

Похоже, здесь упал ссыльный. Но что произошло? Его растерзал дикий зверь?

Атука покачал головой. Он без единого слова «выправил след», как говорят псовые охотники, растворился в лесу и вернулся только через час, жестом призвав своих спутников сохранять молчание.

– Идти туда, – прошептал он еле слышно.

Те беспрекословно последовали за ним. Всего через пятьсот метров они увидели поляну, посреди которой стояла небольшая хижина, крытая листьями макупи, построенная, вероятно, давно, но основательно. Над крышей хижины вилась тонкая струйка дыма.

– Там белый тигр, – радостно сказал индеец.

– Калинья, мой мальчик, – ответил один из надзирателей, – это очень хорошо. Бенуа не пойдет под арест, ты получишь награду, потому что мы сейчас сцапаем этого типа.

Глава III

Вампир. – Прокаженный из безымянной долины. – Рай обездоленного. – Сострадание несчастного. – Приступ злокачественной лихорадки. – Народные средства. – Не хуже шпанской мушки и хинина. – Фламандские муравьи. – Именем закона!.. – На что способен краснокожий ради бутылки водки. – Змея ай-ай. – Телохранители прокаженного. – Отступление вооруженного отряда. – Неприятная встреча лагерного охранника с гремучей змеей. – Заклинатель змей. – Мытье без моющего средства.

Робен, обезумевший от гонки, задыхающийся, побагровевший от жары, рухнул на землю, словно сраженный ударом молнии.

Его тело скрылось в высоких травах словно в зеленом саване. С учетом всех обстоятельств, смерть была неминуемой. Несчастный должен был испустить дух, не приходя в себя.

Что за беда! Подумаешь, одним именем больше в мартирологе ссыльных, еще один скелет заблестит в мрачном тропическом оссуарии!

Густой и плотный растительный ковер смягчил удар, и тело, больше похожее на труп, на долгие часы распростерлось на мягких стеблях травы. По какой-то счастливой случайности на него не наткнулись ни ягуар в поисках добычи, ни муравьи-листорезы.

Беглец очнулся и постепенно приходил в себя, не в силах понять, сколько времени он был без сознания. Он был в прострации, причин которой не мог объяснить, хотя способность мыслить вскоре вернулась к нему с необычайной быстротой.

Удивительно, но он больше не чувствовал никакой тяжести в голове; тиски, сдавливавшие его череп, казалось, ослабли, звон в ушах прошел, и Робен отлично слышал резкие крики пересмешника. Он отчетливо различал цвета и предметы, пульс бился ровно, дышать стало легко: лихорадка отступила.

Но каторжник был так слаб, что не сразу смог подняться. Ему показалось, что все тело налито свинцом. Кроме того, он вдруг почувствовал, что весь залит теплой жидкостью, ощутил ее особый тяжелый запах.

Взглянув на рубашку, он обнаружил, что она стала ярко-красной.

– Да я весь в крови, – пробормотал Робен. – Где я? Что произошло?..

Он ощупал себя и наконец смог встать на колени.

– Нет, я не ранен… но откуда вся эта кровь?.. Боже, какая слабость!

Он находился в широкой долине, окруженной лесистыми холмами высотой не более ста пятидесяти метров. По долине бежал неглубокий ручей с прозрачной и восхитительно свежей водой.

Такие ручьи и речушки часто встречаются в Гвиане, в качестве, видимо, единственного утешения за все муки, которые испытывает человеческое существо в этом аду.

Робен кое-как дотащился до ручья, жадно напился, скинул свои лохмотья, вошел в воду и смыл сгустки крови с лица и груди. Умывшись, он было вышел из ручья, как внезапно почувствовал, что по его лицу снова течет теплая жидкость. Это одновременно сбивало с толку и тревожило. Он провел ладонью по лбу, и она тут же окрасилась красным.

Он еще раз ощупал себя и снова ничего не обнаружил. На теле не было ни единой раны. И все же нужно было установить причину этого кровотечения.

– Боже мой, как же нелегко здесь цивилизованному человеку! А ведь любой негр или индеец раздобыл бы себе зеркало за пять минут. Поступим как они.

Превозмогая растущую слабость, беглец все же отыскал глазами несколько широких зелено-коричневых листьев обычной для Гвианы разновидности водяной лилии. Оставалось только срезать один из них, горизонтально погрузить его в воду и удерживать в нескольких сантиметрах от ее поверхности, что и было проделано без всякого труда.

Его лицо, отраженное листом, словно стеклом с оловянной основой, предстало перед ним столь же четко, как если бы он смотрел в самое лучшее зеркало.

– Вот как, – сказал себе он после внимательного изучения, заметив маленький шрам над левой бровью ближе к виску, – ко мне приходил вампир. – Затем, вспомнив наконец свою встречу с индейцем, головокружительное бегство, бред и потерю сознания, продолжил: – Какая странная у меня судьба! На меня нападают дикие звери, преследуют люди, но тут вдруг ненасытное обжорство мерзкого существа спасает мне жизнь!

Робен не ошибся. Он бы погиб, если бы не удивительное вмешательство летучей мыши-вампира, которая буквально обескровила его.

Известно, что некоторые летучие мыши из подсемейства вампировых питаются почти исключительно кровью млекопитающих, нападая на жертву во время сна и высасывая ее с невероятной жадностью.

Вампир обладает особой присоской, вернее сказать, его рот заканчивается трубочкой, снабженной мелкими острыми зубами, с помощью которых он медленно и безболезненно прокалывает кожу домашнего скота, обезьян, крупных млекопитающих и даже человека.

Он приближается к жертве, медленно обмахивая ее длинными перепончатыми крыльями, постоянные колебания которых вызывают у нее ощущение приятной свежести и усиливают сонное состояние. Затем отвратительный рот зверька приникает к подходящему месту, крылья продолжают трепетать, кожа мгновенно прокалывается, и мерзкий кровосос понемногу наполняется кровью, как живая медицинская банка. Вдоволь напившись, вампир улетает, оставляя рану открытой.

Но выпитая рукокрылым животным кровь – это лишь полбеды. Двести и даже двести пятьдесят граммов крови, потребные для его насыщения, не представляют серьезной угрозы для «объекта», кроме разве что некоторого упадка сил. Но поскольку жертва не просыпается сразу же после кровопускания, кровь продолжает вытекать всю ночь через маленькую ранку. Несчастный, мертвенно-бледный и обескровленный, теряет все силы, его жизнь оказывается в опасности, если только не обеспечить ему сию же минуту восстанавливающий и укрепляющий режим, чтобы свести к минимуму риски обильной кровопотери.

Сколько путешественников было застигнуто врасплох в своих гамаках! Увы, они пренебрегли предосторожностью, не защитили одеялами ноги, шею или голову и проснулись в теплой кровавой луже. Множество из них заплатили серьезными последствиями, а то и собственной жизнью за свою забывчивость! Ибо посреди джунглей мало у кого найдется достаточно средств, чтобы восстановить ослабевший организм; они становятся легкой добычей ужасных тропических болезней, противостоять которым можно, лишь будучи в идеальной физической форме.

Но иногда нет худа без добра. Наш герой только что в этом убедился. Внезапное кровопускание спасло ему жизнь.

Он медленно оделся, но все еще был так слаб, что едва смог срезать палку, на которую тут же тяжело оперся. Невелика беда, железная воля не оставит его сегодня, так же как и вчера.

В любом случае надо идти. Итак, вперед!

Подобное упорство должно быть в конце концов вознаграждено.

– Постой-ка! – тотчас воскликнул он. – Мне снится сон? Нет, это невозможно… Что это? Банановое дерево! А эта поляна… это же вырубка! Вон то густо посаженное растение с треугольными листьями, что стелется по земле, – это батат! А вот кокосы… ананас… калалу, маниок! О, как я хочу есть, просто умираю с голода. Так, значит, я в индейской деревне? Кто бы здесь ни жил, надо его найти, и будь что будет!

И, повинуясь мгновенному порыву, он срубил ананасовый куст, разорвал чешуйчатую кожуру плода, впился всем ртом в мякоть, сдавил ее, выжимая сладкий сок.

Взбодрившись и немного подкрепив силы мякотью чудесного плода, Робен взял хохолок с верхушки ананаса, выкопал лунку, воткнул его туда[7], присыпал землей и направился к маленькой хижине, которую заметил совсем недалеко, от силы в ста метрах.

Это уединенное жилище на вид было весьма удобным. Хижину покрыли листьями пальмы ваи, такими прочными и неподвластными времени, что кровля могла бы прослужить лет пятнадцать. Стены из переплетенных жердей надежно защищали от дождя и ветра. Дверь была плотно заперта.

«Это хижина чернокожего, – подумал Робен, узнав характерную форму негритянского жилища. – Хозяин должен быть поблизости. Кто знает, вдруг он такой же беглец, как и я? А его участок просто в идеальном состоянии».

Он постучал в дверь, но ответа не последовало.

Робен постучал еще раз, сильнее.

– Кто там, что хотеть? – отозвался надтреснутый голос.

– Я ранен и очень голоден.

– О, бедный человек, спаси вас бог. Но вам не можно ходить мой дом.

– Прошу вас! Откройте мне… Я умираю… – с трудом выговорил беглец, вдруг охваченный внезапной слабостью.

– Не можно, не можно, – произнес голос, словно прерванный рыданиями. – Бери что хотеть. Но в доме не можно трогай ничего. А то умирай.

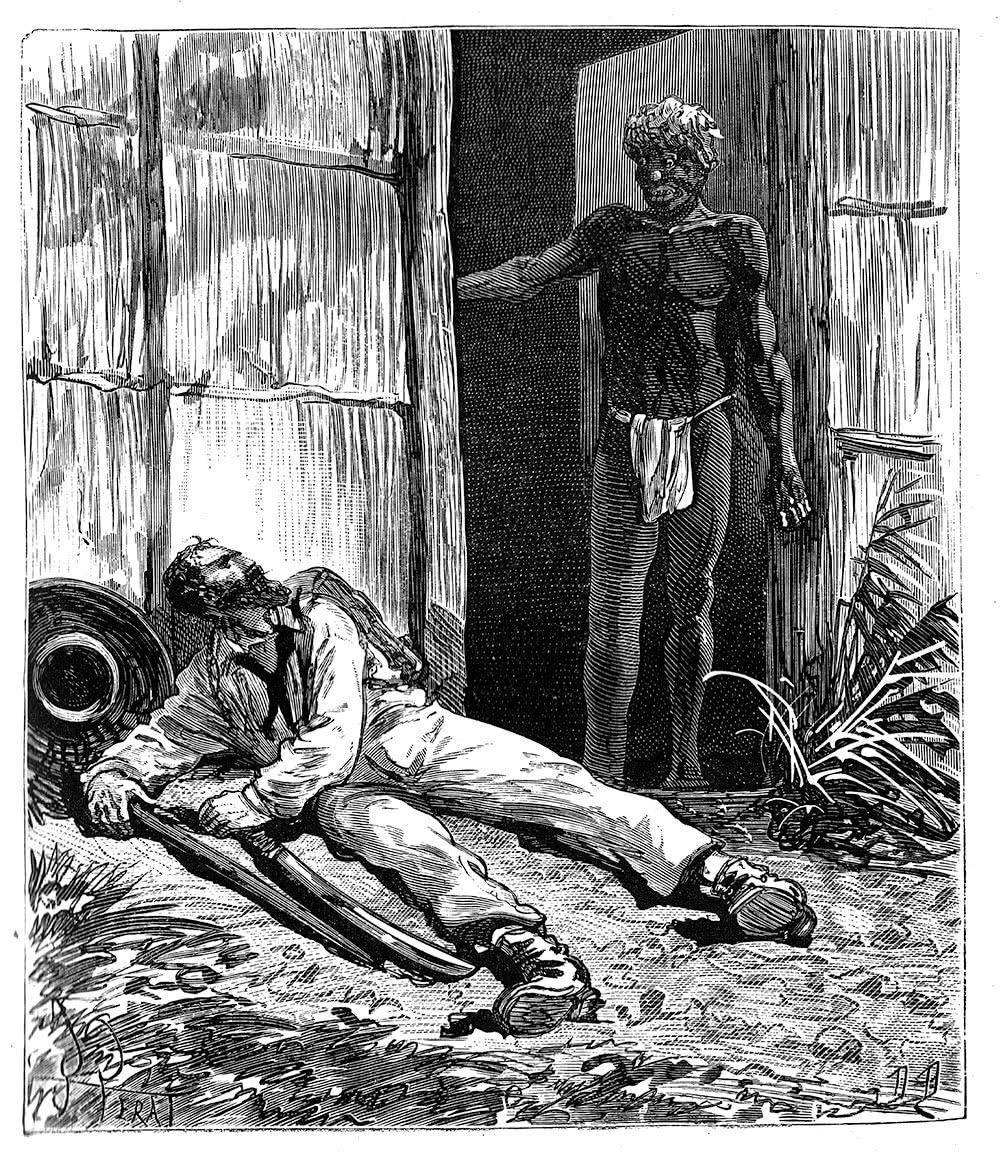

– Помогите мне!.. – прохрипел несчастный, оседая на землю.

Надтреснутый голос, несомненно принадлежавший старику, ответил сквозь рыдания:

– Святой боже! О, бедный белый муше! Не можно оставить его умирай здесь.

Дверь наконец распахнулась настежь, и Робен, не в силах пошевельнуться, увидел, как в кошмаре, самое жуткое существо, какое могло возникнуть в охваченном лихорадкой мозге.

Над шишковатым лбом, усеянным зияющими гнойниками, нависла белоснежная шевелюра, местами густая, как лесные заросли, местами редкая, как саванна. Бородавки и бугры, громоздясь друг на друга, образовали глубокие бледные борозды на воспаленной коже самого отталкивающего вида.

Синюшного цвета полуразложившийся невидящий глаз вылезал из орбиты, как яйцо из скорлупы. Левая щека представляла собой сплошную рану, ушные хрящи торчали как белые обломки посреди лоскутьев черной отмирающей кожи. В перекошенном рту не было ни одного зуба, на пальцах не осталось ногтей, а сами они, бугристые и скрюченные, окостенели, как у мертвеца. И наконец, одна нога незнакомца была такой же толщины, как его торс, безобразная, круглая, как столб, с лоснящейся кожей, которая, казалось, вот-вот лопнет под давлением отека.

Но старый негр, невзирая на съедавшую его проказу и слоновую болезнь, обездвижившую его ногу, как ногу каторжника, прикованного к ядру, был полон доброты и сострадания, как все обездоленные.

Он ковылял взад и вперед, с трудом поворачиваясь на своей изуродованной ноге, воздевал к небу скрюченные пальцы и, не смея прикоснуться к умирающему, испускал крики отчаяния…

– О, матушка моя… Мне конец! О, бедный кокобе (прокаженный)! Твоя не можно трогать белый муше, а то он умрет… Муше, добрый муше, – обеспокоенно кричал он. – Давай идти под дерево, туда, в тень.

Робен пришел в себя. Вид этого бедолаги вызвал у него безмерную жалость, лишенную оттенка отвращения.

– Спасибо, друг мой, – сказал он нетвердым голосом, – спасибо за вашу доброту, мне уже лучше. Я пойду дальше.

– О, муше! Не можно уходить. Я дам чуток воды, чуток кассавы, чуток рыбы, старый Казимир имей все, там, в доме.

– Спасибо, мой храбрый друг, я все приму, – прошептал растроганный Робен. – О, бедное обездоленное создание, твоя отзывчивая душа – словно безупречная жемчужина, скрытая под слоем грязной тины…

Старый негр был вне себя от радости, он старался изо всех сил, не забывая принимать бесконечные меры предосторожности, чтобы избежать соприкосновения гостя со всем, что полагал заразным.

Вернувшись в хижину, он тут же вышел оттуда, неся на конце расщепленной палки совершенно новую куи – половинку бутылочной тыквы. Он подержал куи в пламени очага, доковылял до ручья, набрал в нее воды и подал Робену, который с жадностью опорожнил эту примитивную чашку.

Тем временем сквозь открытую дверь и переплетенные стены хижины распространился приятный аромат жареной рыбы. Казимир положил на горячие угли кусок копченой кумару, и нежная рыбья плоть покрывалась хрустящей корочкой, способной свести с ума самого завзятого гурмана.

Положившись на аксиому, что огонь очищает все, Робен смог насытиться, не опасаясь заразиться проказой. Чернокожий был явно польщен тем, как незнакомец воздает должное его гостеприимству. Общительный, как все его соплеменники, словоохотливый, как все, кто привык жить в одиночестве, он с лихвой вознаграждал себя за годы молчания и разговоров с самим собой.

Он почти сразу понял, что за человек постучал в его хижину. Но это не имело для него никакого значения. Добрый старик видел, что его гость в беде, и этого ему было достаточно. Несчастный пришел именно к нему, и от этого стал для негра еще дороже.

И потом, он любил белых людей всем своим сердцем. Белые были так добры к нему. Казимир был стар… правда, он не знал, сколько ему лет. Он родился рабом на плантации «Габриэль», принадлежавшей тогда месье Фавару и находившейся на реке Рура.

– Да, муше, моя домашний негр, – заявил он не без гордости. – Я умей на кухне, умей ездить на лошадь, умей сажай гвоздику и руку.

Месье Фавар был добрым хозяином. В «Габриэли» никто не знал, что такое кнут. К чернокожим относились как к равным, обращались с ними как с домочадцами.

Казимир прожил там много лет. Он состарился. Незадолго до 1840 года он обнаружил первые симптомы проказы, этой страшной болезни, терзавшей Европу в Средние века и настолько распространенной в Гвиане, что здешней администрации пришлось открыть лепрозорий в Акаруани.

Больного сразу изолировали. Для него построили хижину недалеко от плантации и снабдили всем необходимым.

Затем наступил памятный день, когда свершился великий акт справедливости – отмена рабства! Все черные рабы получили наконец свободу… Люди стали равными. Отныне между ними не было никаких различий, кроме личных достоинств и умственных способностей.

Но по колониальной отрасли был нанесен сокрушительный удар. Ее процветание, несправедливо обеспеченное безвозмездным трудом, бесплатной эксплуатацией рабочей силы, безвозвратно закончилось. Плантаторы, привыкшие ни в чем себе не отказывать, в большинстве своем жили одним днем, не думая о будущем, поэтому остались практически ни с чем.

Большинство из них не смогли справиться с возникшей обязанностью оплачивать труд работников. Оказалось, что такой труд стоит недешево!

Впрочем, чернокожим и не нужно было ничего другого, кроме работы. К тому же их силы буквально удвоились лишь от одного волшебного слова «свобода».

Как бы там ни было, землевладельцы, не сумев организовать работу в новых условиях, забросили свои плантации. Чернокожие разбрелись, получили земельные наделы, сами их расчистили и засадили, начали работать на себя и жить свободно. Все они теперь – полноправные граждане!

Но поначалу многие по привычке остались работать на бывших хозяев, бесплатно и по зову сердца проливая пот на плантациях.

Так было и в «Габриэли». Но однажды хозяин уехал. Многолетние узы общей привязанности и общих нужд рухнули. Негры разбрелись кто куда, и Казимир остался один. В довершение всех несчастий его участок смыло наводнением. Оставшись без всяких средств к существованию, лишенный из-за проказы права жить среди людей, ставший для всех пугалом, он пошел куда глаза глядят, брел очень долго, пока не пришел в эту долину.

Место оказалось исключительно плодородным. Он решил здесь обосноваться, работал за четверых и без сетований ждал, когда его душа наконец покинет бренное тело.

Он стал прокаженным из безымянной долины.

Труд делал его счастливым.

Робен не перебивая слушал рассказ доброго старика. Впервые после высылки из Франции он наслаждался кратким мгновением беспримесного счастья. Он восхищенно смотрел на этот рай обездоленного. Надтреснутый голос старого негра звучал необыкновенно тепло. Нет больше никакой каторги, никаких застенков, никакой брани…

О, если бы он мог обнять этого человека, куда больше обделенного судьбой, чем он сам, и от этого ставшего таким близким!

– Как хорошо было бы остаться здесь, – прошептал он. – Но достаточно ли далеко я ушел? Впрочем, не важно; я остаюсь. Я хочу жить рядом с этим стариком, помогать ему и любить его! Друг мой, – сказал он прокаженному, – тебя гложет болезнь, ты страдаешь, ты одинок. Скоро ты не сможешь поднять мотыгу и рыхлить землю. Ты станешь голодать. Когда придет смерть, никого не будет рядом, некому будет закрыть твои глаза. Я тоже изгнанник. У меня больше нет родины, и кто знает, осталась ли еще семья. Хочешь, чтобы я поселился тут, рядом с тобой? Хочешь, чтобы я разделил с тобой все твои беды и радости и, конечно, твой труд? Скажи мне: ты хочешь этого?

Старый негр, растроганный и потрясенный, отказывался верить своим ушам, он рыдал и смеялся одновременно:

– О, муше! Хозяин! О, мой добрый белый сын!

Затем вдруг он вспомнил о своем уродстве, закрыл изъязвленное лицо скрюченными пальцами и упал на колени, сотрясаясь от безудержных рыданий.

Робен заснул под банановым деревом. Его мучили кошмары. Когда он проснулся, то почувствовал, что лихорадка усилилась. Он снова начал бредить.

Но Казимир не растерялся. Для начала нужно было любой ценой устроить новому другу крышу над головой. Он полагал, что его хижина заражена. Значит, надо было как можно скорее приспособить ее к новому предназначению, сделать ее подходящей для больного. Он схватил мотыгу, глубоко взрыхлил земляной пол, собрал и унес подальше верхний слой почвы. После этого он засыпал пол раскаленными углями, а сверху покрыл его листьями макупи, которые ловко срезал своим мачете и принес в хижину, ни разу их не коснувшись.

Обеззаразив таким образом верхний слой, Казимир заставил больного встать, ласково приговаривая:

– Давай, компе, вставай… можно ложись там.

Робен повиновался, как ребенок, вошел в хижину, вытянулся на зеленой постели и заснул мертвецким сном.

– Бедный муше, – сказал себе чернокожий. – Такой больной. Он умирай без меня. Ах, нет, Казимир не хотеть это.