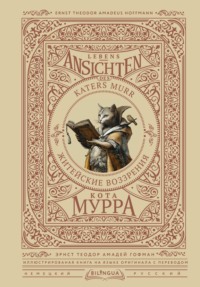

Lebens-Ansichten des Katers Murr / Житейские воззрения кота Мурра

Es ist zu rühmen, daß Meister Abraham bei meiner Erziehung sich weder an den vergessenen Basedow hielt, noch die Pestalozzische Methode befolgte, sondern mir unbeschränkte Freiheit ließ, mich selbst zu erziehen, insofern ich mich nur in gewisse Normalprinzipien fügte, die Meister Abraham sich als unbedingt notwendig für die Gesellschaft, die die herrschende Macht auf dieser Erde versammelt, dachte, da sonst alles blind und toll durcheinander rennen und es überall vertrackte Rippenstöße und garstige Beulen setzen, eine Gesellschaft überhaupt nicht denkbar sein würde. Den Inbegriff dieser Prinzipien nannte der Meister die natürliche Artigkeit im Gegensatz der konventionellen, der gemäß man sprechen muß: ich bitte ganz gehorsamst um gütige Verzeihung, wenn man von einem Lümmel angerannt, oder auf den Fuß getreten worden. Mag es sein, daß jene Artigkeit den Menschen nötig ist, so kann ich doch nicht begreifen, wie sich ihr auch mein freigebornes Geschlecht fügen soll, und war nun das Hauptregens, mittels dessen der Meister mir jene Normalprinzipien beibrachte, ein gewisses sehr fatales Birkenreis, so kann ich mich wohl mit Recht über Härte meines Erziehers beklagen. Davongelaufen wäre ich, hätte mich nicht der mir angeborene Hang zur höhern Kultur an den Meister festgebunden. – Je mehr Kultur, desto weniger Freiheit, das ist ein wahres Wort. Mit der Kultur steigen die Bedürfnisse, mit den Bedürfnissen – Nun; eben die augenblickliche Befriedigung mancher natürlichen Bedürfnisse ohne Rücksicht auf Ort und Zeit, das war das erste was mir der Meister mittels des verhängnisvollen Birkenreises total abgewöhnte. Dann kam es an die Gelüste, die, wie ich mich später überzeugt habe, lediglich aus einer gewissen abnormen Stimmung des Gemüts entstehen. Eben diese seltsame Stimmung, die vielleicht von meinem psychischen Organismus selbst erzeugt wurde, trieb mich an, die Milch, ja selbst den Braten, den der Meister für mich hingestellt, stehen zu lassen, auf den Tisch zu springen, und das wegzunaschen, was er selbst genießen wollte. Ich empfand die Kraft des Birkenreises, und ließ es bleiben. – Ich sehe es ein, daß der Meister recht hatte, meinen Sinn von dergleichen abzulenken, da ich weiß, daß mehrere meiner guten Mitbrüder, weniger kultiviert, weniger gut erzogen als ich, dadurch in die abscheulichsten Verdrießlichkeiten, ja in die traurigste Lage, auf ihre Lebenszeit geraten sind. Ist es mir doch bekannt worden, daß ein hoffnungsvoller Katerjüngling den Mangel an innerer geistiger Kraft, seinem Gelüst zu widerstehen einen Topf Milch auszunaschen, mit dem Verlust seines Schweifs büßen, und verhöhnt, verspottet, sich in die Einsamkeit zurückziehen mußte. Also der Meister hatte recht, mir dergleichen abzugewöhnen; daß er aber meinem Drange nach den Wissenschaften und Künsten Widerstand leistete, das kann ich ihm nicht verzeihen. —

Nichts zog mich in des Meisters Zimmer mehr an als der mit Büchern, Schriften und allerlei seltsamen Instrumenten bepackte Schreibtisch. Ich kann sagen, daß dieser Tisch ein Zauberkreis war, in den ich mich gebannt fühlte, und doch empfand ich eine gewisse heilige Scheu, die mich abhielt, meinem Triebe ganz mich hinzugeben. Endlich eines Tages, als eben der Meister abwesend war, überwand ich meine Furcht und sprang hinauf auf den Tisch. Welche Wollust, als ich nun mitten unter den Schriften und Büchern saß, und darin wühlte. Nicht Mutwille, nein nur Begier, wissenschaftlicher Heißhunger war es, daß ich mit den Pfoten ein Manuskript erfaßte, und so lange hin und her zauste, bis es in kleine Stücke zerrissen vor mir lag. Der Meister trat herein, sah was geschehen, stürzte mit dem kränkenden Ausruf: Bestie, vermaledeite! auf mich los, und prügelte mich mit dem Birkenreis so derb ab, daß ich mich winselnd vor Schmerz unter den Ofen verkroch, und den ganzen Tag über durch kein freundliches Wort wieder hervorzulocken war. Wen hätte dies Ereignis nicht abgeschreckt auf immer, selbst die Bahn zu verfolgen, die ihm die Natur vorgezeichnet! Aber kaum hatte ich mich ganz erholt von meinen Schmerzen, als ich, meinem unwiderstehlichen Drange folgend, wieder auf den Schreibtisch sprang. Freilich war ein einziger Ruf meines Meisters, ein abgebrochener Satz wie z. B. ›Will er!‹ – hinlänglich, mich wieder herab zu jagen, so daß es nicht zum Studieren kam; indessen wartete ich ruhig auf einen günstigen Moment, meine Studien anzufangen, und dieser trat denn auch bald ein. Der Meister rüstete sich eines Tages zum Ausgehen, alsbald versteckte ich mich so gut im Zimmer, daß er mich nicht fand, als er, eingedenk des zerrissenen Manuskripts, mich hinausjagen wollte. Kaum war der Meister fort, so sprang ich mit einem Satz auf den Schreibtisch und legte mich mitten hinein in die Schriften, welches mir ein unbeschreibliches Wohlgefallen verursachte. Geschickt schlug ich mit der Pfote ein ziemlich dickes Buch auf, welches vor mir lag, und versuchte, ob es mir nicht möglich sein würde, die Schriftzeichen darin zu verstehen. Das gelang mir zwar anfangs ganz und gar nicht, ich ließ aber gar nicht ab, sondern starrte hinein in das Buch, erwartend, daß ein ganz besonderer Geist über mich kommen und mir das Lesen lehren werde. So vertieft überraschte mich der Meister. Mit einem lauten: Seht die verfluchte Bestie, sprang er auf mich zu. Es war zu spät mich zu retten, ich kniff die Ohren an, ich duckte mich nieder, so gut es gehen wollte, ich fühlte schon die Rute auf meinem Rücken. Aber die Hand schon aufgehoben hielt der Meister plötzlich inne, schlug eine helle Lache auf und rief: Kater – Kater du liesest? ja, das kann, das will ich dir nicht verwehren. Nun sieh – sieh! – was für ein Bildungstrieb dir inwohnt. – Er zog mir das Buch unter den Pfoten weg, schaute hinein, und lachte noch unmäßiger als vorher. Das muß ich sagen, sprach er dann, ich glaube gar, du hast dir eine kleine Handbibliothek angeschafft, denn ich wüßte sonst gar nicht, wie das Buch auf meinen Schreibtisch kommen sollte? – Nun lies nur – studiere fleißig mein Kater, allenfalls magst du auch die wichtigsten Stellen im Buche durch sanfte Einrisse bezeichnen, ich stelle dir das frei! – Damit schob er mir das Buch aufgeschlagen wieder hin. Es war, wie ich später erfuhr, Knigge über den Umgang mit Menschen, und ich habe aus diesem herrlichen Buch viel Lebensweisheit geschöpft. Es ist so recht aus meiner Seele geschrieben, und paßt überhaupt für Kater, die in der menschlichen Gesellschaft etwas gelten wollen, ganz ungemein. Diese Tendenz des Buchs ist, soviel ich weiß, bisher übersehen, und daher zuweilen das falsche Urteil gefällt worden, daß der Mensch, der sich ganz genau an die im Buch aufgestellten Regeln halten wolle, notwendig überall als ein steifer herzloser Pedant auftreten müsse.

Seit dieser Zeit litt mich der Meister nicht allein auf dem Schreibtisch, sondern er sah es sogar gern, wenn ich, arbeitete er selbst, heraufsprang, und mich vor ihm unter die Schriften hinlagerte.

Meister Abraham hatte die Gewohnheit oftmals viel hintereinander laut zu lesen. Ich unterließ dann nicht, mich so zu postieren, daß ich ihm ins Buch sehen konnte, welches bei den scharfblickenden Augen, die mir die Natur verliehen, möglich war, ohne ihm beschwerlich zu fallen. Dadurch, daß ich die Schriftzeichen mit den Worten verglich, die er aussprach, lernte ich in kurzer Zeit lesen, und wem dies etwa unglaublich vorkommen möchte, hat keinen Begriff von dem ganz besonderen Ingenium womit mich die Natur ausgestattet. Genies die mich verstehen und mich würdigen, werden keinen Zweifel hegen. Rücksichts einer Art Ausbildung, die vielleicht der ihrigen gleich ist. Dabei darf ich auch nicht unterlassen, die merkwürdige Beobachtung mitzuteilen, die ich rücksichts des vollkommenen Verstehens der menschlichen Sprache gemacht. Ich habe nämlich mit vollem Bewußtsein beobachtet, daß ich gar nicht weiß wie ich zu diesem Verstehen gekommen bin. Bei den Menschen soll dies auch der Fall sein. Das nimmt mich aber gar nicht wunder, da dies Geschlecht in den Jahren der Kindheit beträchtlich dümmer und unbeholfener ist als wir. Als ein ganz kleines Käterchen ist es mir niemals geschehen, daß ich mir selbst in die Augen gegriffen, ins Feuer oder ins Licht gefaßt oder Stiefelwichse statt Kirschmus gefressen, wie dies wohl bei kleinen Kindern zu geschehen pflegt.

Wie ich nun fertig las, und ich mich täglich mehr mit fremden Gedanken vollstopfte, fühlte ich den unwiderstehlichsten Drang, auch meine eignen Gedanken, wie sie der mir innewohnende Genius gebar, der Vergessenheit zu entreißen, und dazu gehörte nun allerdings die freilich sehr schwere Kunst des Schreibens. So aufmerksam ich auch meines Meisters Hand, wenn er schrieb, beobachten mochte, durchaus wollte es mir doch nicht gelingen, ihm die eigentliche Mechanik abzulauern. Ich studierte den alten Hilmar Curas, das einzige Schreibevorschriftsbuch, welches mein Meister besaß, und wäre beinahe auf den Gedanken geraten, daß die rätselhafte Schwierigkeit des Schreibens nur durch die große Manschette gehoben werden könne, welche die darin abgebildete schreibende Hand trägt, und daß es nur besonders erlangte Fertigkeit sei, wenn mein Meister ohne Manschette schriebe, so wie der geübte Seiltänzer zuletzt nicht mehr der Balancierstange bedarf. Ich trachtete begierig nach Manschetten, und war im Begriff, die Dormeuse der alten Haushälterin für meine rechte Pfote zuzureißen und zu adaptieren, als mir plötzlich in einem Moment der Begeisterung, wie es bei Genies zu geschehen pflegt, der geniale Gedanke einkam, der alles löste. Ich vermutete nämlich, daß die Unmöglichkeit, die Feder, den Stift, so zu halten wie mein Meister, wohl in dem verschiedenen Bau unserer Hände liegen könne, und diese Vermutung traf ein. Ich mußte eine andere dem Bau meines rechten Pfötchens angemessene Schreibart erfinden und erfand sie wirklich, wie man wohl denken mag. – So entstehen aus der besonderen Organisation des Individuums neue Systeme. —

Eine zweite böse Schwierigkeit fand ich in dem Eintunken der Feder in das Tintenfaß. Nicht glücken wollt' es mir nämlich, bei dem Eintunken das Pfötchen zu schonen, immer kam es mit hinein in die Tinte, und so konnte es nicht fehlen, daß die ersten Schriftzüge, mehr mit der Pfote als mit der Feder gezeichnet, etwas groß und breit gerieten. Unverständige mochten daher meine ersten Manuskripte beinahe nur für mit Tinte beflecktes Papier ansehen. Genies werden den genialen Kater in seinen ersten Werken leicht erraten und über die Tiefe, über die Fülle des Geistes, wie er zuerst aus unversiegbarer Quelle aussprudelte, erstaunen, ja ganz außer sich geraten. Damit die Welt sich dereinst nicht zanke über die Zeitfolge meiner unsterblichen Werke, will ich hier sagen, daß ich zuerst den philosophisch-sentimental-didaktischen Roman schrieb:»Gedanke und Ahnung, oder Kater und Hund«. Schon dieses Werk hätte ungeheures Aufsehen machen können. Dann, in allen Sätteln gerecht, schrieb ich ein politisches Werk, unter dem Titel:»Über Mausefallen und deren Einfluß auf Gesinnung und Tatkraft der Katzheit;«hierauf fühlt' ich mich begeistert zu der Tragödie:»Rattenkönig Kawdallor«. Auch diese Tragödie hätte auf allen nur erdenklichen Theatern unzähligemal mit dem lärmendsten Beifall gegeben werden können. Den Reihen meiner sämtlichen Werke sollen diese Erzeugnisse meines hoch emporstrebenden Geistes eröffnen; über den Anlaß, sie zu schreiben, werde ich mich gehörigen Orts auslassen können.

Als ich die Feder besser zu halten gelernt, als das Pfötchen rein blieb von Tinte, wurde auch freilich mein Stil anmutiger, lieblicher, heller; ich legte mich ganz vorzüglich auf Musenalmanache, schrieb verschiedene freundliche Schriften und wurde übrigens sehr bald der liebenswürdige gemütliche Mann, der ich noch heute bin. Beinahe hätte ich schon damals ein Heldengedicht gemacht, in vier und zwanzig Gesängen, doch als ich fertig, war es etwas anderes worden, wofür Tasso und Ariost noch im Grabe dem Himmel danken können. Sprang wirklich ein Heldengedicht unter meinen Klauen hervor, beide hätte kein Mensch mehr gelesen.

Ich komme jetzt auf die —

(Mak. Bl.) – zum bessern Verständnis doch nötig sein, dir, geneigter Leser, das ganze Verhältnis der Dinge klar und deutlich auseinander zu setzen.

Jeder, der nur ein einzigesmal im Gasthofe des anmutigen Landstädtchens Sieghartsweiler abgestiegen ist, hat sogleich von dem Fürsten Irenäus reden gehört. Bestellte er nämlich bei dem Wirt nur ein Gericht Forellen, die in der Gegend vorzüglich, so erwiderte derselbe gewiß: Sie haben recht, mein Herr, unser gnädigster Fürst essen auch dergleichen ungemein gern, und ich vermag die angenehmen Fische gerade so zuzubereiten, wie es bei Hofe üblich. Aus den neuesten Geographien, Landkarten, statistischen Nachrichten wußte der unterrichtete Reisende aber nichts anderes, als daß das Städtchen Sieghartsweiler samt dem Geierstein und der ganzen Umgebung längst dem Großherzogtum, das er soeben durchreiset, einverleibet worden; nicht wenig mußte es ihn daher verwundern, hier einen gnädigsten Herrn Fürsten und einen Hof zu finden. Die Sache hatte aber folgenden Zusammenhang. Fürst Irenäus regierte sonst wirklich ein artiges Ländchen nicht fern von Sieghartsweiler, und da er mittels eines guten Dollonds von dem Belvedere seines Schlosses im Residenzmarktflecken seine sämtlichen Staaten zu übersehen vermochte, so konnt› es nicht fehlen, daß er das Wohl und Weh seines Landes, das Glück der geliebten Untertanen, stets im Auge behielt. Er konnte in jeder Minute wissen, wie Peters Weizen in dem entferntesten Bereich des Landes stand, und ebensogut beobachten, ob Hans und Kunz ihre Weinberge gut und fleißig besorgten. Man sagt, Fürst Irenäus habe sein Ländchen auf einem Spaziergange über die Grenze aus der Tasche verloren, so viel ist aber gewiß, daß in einer neuen mit mehrern Zusätzen versehenen Ausgabe jenes Großherzogtums, das Ländchen des Fürsten Irenäus einfoliiert und einregistriert war. Man überhob ihn der Mühe des Regierens, indem man ihm aus den Revenüen des Landes, das er besessen, eine ziemlich reiche Apanage aussetzte, die er eben in dem anmutigen Sieghartsweiler verzehren sollte.

Außer jenem Ländchen besaß Fürst Irenäus noch ein ansehnliches bares Vermögen, das ihm unverkürzt blieb, und so sah er sich aus dem Stande eines kleinen Regenten plötzlich versetzt in den Stand eines ansehnlichen Privatmannes, der zwanglos nach freier Willkür sich das Leben gestalten konnte wie er wollte.

Fürst Irenäus hatte den Ruf eines feingebildeten Herrn, der empfänglich für Wissenschaft und Kunst. Kam nun noch hinzu, daß er oft die lästige Bürde der Regentschaft schmerzlich gefühlt, ja, ging auch schon einmal von ihm die Rede, daß er den romanhaften Wunsch, in einem kleinen Hause, an einem murmelnden Bach, mit einigem Hausvieh ein einsames idyllisches Leben procul negotiis zu führen, in anmutige Verse gebracht, so hätte man denken sollen, daß er nun, den regierenden Herrn vergessend, sich einrichten werde mit dem gemütlichen Hausbedarf, wie es in der Macht steht des reichen, unabhängigen Privatmannes. Dem war aber ganz und gar nicht so!

Es mag wohl sein, daß die Liebe der großen Herren zur Kunst und Wissenschaft nur als ein integrierender Teil des eigentlichen Hoflebens anzusehen ist. Der Anstand erfordert es Gemälde zu besitzen und Musik zu hören, und übel würde es sein, wenn der Hofbuchbinder feiern und nicht die neueste Literatur fortwährend in Gold und Leder kleiden sollte. Ist aber jene Liebe ein integrierender Teil des Hoflebens selbst, so muß sie mit diesem zugleich untergehen und kann nicht als etwas für sich fort Bestehendes Trost gewähren für den verlornen Thron oder das kleine Regentenstühlchen, auf dem man zu sitzen gewohnt.

Fürst Irenäus erhielt sich beides, das Hofleben und die Liebe für die Künste und Wissenschaften, indem er einen süßen Traum ins Leben treten ließ, in dem er selbst mit seiner Umgebung, so wie ganz Sieghartsweiler, figurierte.

Er tat nämlich so, als sei er regierender Herr, behielt die ganze Hofhaltung, seinen Kanzler des Reichs, sein Finanzkollegium amp;c. bei, erteilte seinen Hausorden, gab Cour, Hofbälle, die meistenteils aus zwölf bis funfzehn Personen bestanden, da auf die eigentliche Courfähigkeit strenger geachtet wurde, als an den größten Höfen, und die Stadt war gutmütig genug, den falschen Glanz dieses träumerischen Hofes für etwas zu halten, das ihr Ehre und Ansehen bringe. So nannten die guten Sieghartsweiler den Fürsten Irenäus ihren gnädigsten Herrn, illuminierten die Stadt an seinem Namensfeste und an den Namenstagen seines Hauses, und opferten sich überhaupt gern auf für das Vergnügen des Hofes, wie die atheniensischen Bürgersleute in Shakespeares Sommernachtstraum.

Es war nicht zu leugnen, daß der Fürst seine Rolle mit dem wirkungsvollsten Pathos durchführte, und dieses Pathos seiner ganzen Umgebung mitzuteilen wußte. – So erscheint ein fürstlicher Finanzrat in dem Klub zu Sieghartsweiler finster, in sich gekehrt, wortkarg. – Wolken ruhen auf seiner Stirn, er versinkt oft in tiefes Nachdenken, fährt dann auf, wie plötzlich erwachend. – Kaum wagt man es laut zu sprechen, hart aufzutreten in seiner Nähe. Es schlägt neun Uhr, da springt er auf, nimmt seinen Hut, vergebens sind alle Bemühungen, ihn festzuhalten, er versichert mit stolzem tiefbedeutendem Lächeln, daß ihn Aktenstöße erwarten, daß er die Nacht würde opfern müssen, um sich zu der morgenden, höchst wichtigen, letzten Quartalsitzung des Kollegiums vorzubereiten, eilt hinweg und hinterläßt die Gesellschaft in ehrfurchtsvoller Erstarrung über die enorme Wichtigkeit und Schwierigkeit seines Amtes. – Und der wichtige Vortrag, auf den sich der geplagte Mann die Nacht über vorbereiten muß? – Je nun, die Waschzettel aus sämtlichen Departements, der Küche, der Tafel, der Garderobe usw. fürs verflossene Vierteljahr sind eingegangen, und er ist es, der in allen Waschangelegenheiten den Vortrag hat. – So bemitleidet die Stadt den armen fürstlichen Wagenmeister, spricht jedoch, von dem sublimen Pathos des fürstlichen Kollegiums ergriffen, strenge aber gerecht! – Der Mann hat nämlich, erhaltener Instruktion gemäß, einen Halbwagen, der unbrauchbar geworden, verkauft, das Finanzkollegium ihm aber bei Strafe augenblicklicher Kassation aufgegeben, binnen drei Tagen nachzuweisen, wo er die andere Hälfte gelassen, die vielleicht noch brauchbar gewesen. —

Ein besonderer Stern, der am Hofe des Fürsten Irenäus leuchtete, war die Rätin Benzon, Witwe in der Mitte der dreißiger Jahre, sonst eine gebietende Schönheit, noch jetzt nicht ohne Liebreiz, die einzige, deren Adel zweifelhaft und die der Fürst dennoch ein für allemal als courfähig angenommen. Der Rätin heller, durchdringender Verstand, ihr lebhafter Geist, ihre Weltklugheit, vorzüglich aber eine gewisse Kälte des Charakters, die dem Talent zu herrschen unerläßlich, übten ihre Macht in voller Stärke, so daß sie es eigentlich war, die die Fäden des Puppenspiels an diesem Miniaturhofe zog. Ihre Tochter, Julia geheißen, war mit der Prinzessin Hedwiga aufgewachsen, und auch auf die Geistesbildung dieser hatte die Rätin so gewirkt, daß sie in dem Kreise der fürstlichen Familie wie eine Fremde erschien und sonderbar abstach gegen den Bruder. Prinz Ignaz war nämlich zu ewiger Kindheit verdammt, beinahe blödsinnig zu nennen.

Der Benzon gegenüber, ebenso einflußreich, ebenso eingreifend in die engsten Verhältnisse des fürstlichen Hauses, wiewohl auf ganz andere Weise als sie, stand der seltsame Mann, den du, geneigter Leser, bereits kennst als Maître de plaisir des Irenäusschen Hofes und ironischen Schwarzkünstler.

Merkwürdig genug ist es, wie Meister Abraham in die fürstliche Familie geriet.

Des Fürsten Irenäus hochseliger Herr Papa war ein Mann von einfachen, milden Sitten. Er sah es ein, daß irgend eine Kraftäußerung das kleine schwache Räderwerk der Staatsmaschine zerbrechen müsse, statt ihm einen bessern Schwung zu geben. Er ließ es daher in seinem Ländlein fortgehen, wie es zuvor gegangen, und fehlt' es ihm dabei an Gelegenheit, einen glänzenden Verstand oder andere besondere Gaben des Himmels zu zeigen, so begnügte er sich damit, daß in seinem Fürstentum jedermann sich wohl befand, und daß, rücksichts des Auslandes, es ihm so ging wie den Weibern, die dann am tadelfreisten sind, wenn man gar nicht von ihnen spricht. War des Fürsten kleiner Hof steif, zeremoniös, altfränkisch, konnte der Fürst gar nicht eingehen in manche loyale Ideen, wie sie die neuere Zeit erzeugt, so lag das an der Unwandelbarkeit des hölzernen Gestelles, das Oberhofmeister, Hofmarschälle, Kammerherren in seinem Innern mühsam zusammengerichtet. In diesem Gestelle arbeitete aber ein Triebrad, das kein Hofmeister, kein Marschall jemals hätte zum Stillstehen bringen können. Dies war nämlich ein dem Fürsten angeborner Hang zum Abenteuerlichen, Seltsamen, Geheimnisvollen. – Er pflegte zuweilen, nach dem Beispiel des würdigen Kalifen Harun al Raschid verkleidet Stadt und Land zu durchstreichen, um jenen Hang, der mit seiner übrigen Lebenstendenz in dem sonderbarsten Widerspiel stand, zu befriedigen, oder wenigstens Nahrung dafür zu suchen. Dann setzte er einen runden Hut auf und zog einen grauen Oberrock an, so daß jedermann auf den ersten Blick wußte, daß der Fürst nun nicht zu erkennen.

Es begab sich, daß der Fürst also verkleidet und unerkennbar die Allee durchschritt, die von dem Schloß aus nach einer entfernten Gegend führte, in der einzeln ein kleines Häuschen stand, von der Witwe eines fürstlichen Mundkochs bewohnt. Gerade vor diesem Häuschen angekommen, gewahrte der Fürst zwei in Mäntel gehüllte Männer, die zur Haustüre hinausschlichen. Er trat zur Seite, und der Historiograph des Irenäusschen Hauses, dem ich dies nachschreibe, behauptet, der Fürst sei selbst dann nicht bemerkt und erkannt worden, wenn er, statt des grauen Oberrocks, das glänzendste Staatskleid angehabt, mit dem funkelnden Ordensstern darauf, aus dem Grunde, weil es stockfinsterer Abend gewesen. Als die beiden verhüllten Männer dicht vor dem Fürsten langsam vorübergingen, vernahm dieser ganz deutlich folgendes Gespräch. Der eine: Bruder Exzellenz, ich bitte dich, nimm dich zusammen, sei nur diesesmal kein Esel! – Der Mensch muß fort, ehe der Fürst etwas von ihm erfährt, denn sonst behalten wir den verfluchten Hexenmeister auf dem Halse, der uns mit seinen Satanskünsten alle ins Verderben stürzt. Der andere: Mon cher frère, ereifere dich doch nur nicht so, du kennst meine Sagazität, mein savoir faire. Morgen werf› ich dem gefährlichen Menschen ein paar Karolin an den Hals, und da mag er seine Kunststückchen den Leuten vormachen, wo er will; hier darf er nicht bleiben. Der Fürst ist übrigens ein —.«

Die Stimmen verhallten, der Fürst erfuhr daher nicht, wofür ihn sein Hofmarschall hielt, denn kein anderer als dieser und sein Bruder, der Oberjägermeister, waren die Personen, welche aus dem Hause schlichen und das verfängliche Gespräch führten. Der Fürst hatte beide sehr genau an der Sprache erkannt.

Man kann denken, daß der Fürst nichts Angelegentlicheres zu tun hatte, als jenen Menschen, jenen gefährlichen Hexenmeister aufzusuchen, dessen Bekanntschaft ihm entzogen werden sollte. Er klopfte an das Häuschen, die Witwe trat mit einem Licht in der Hand heraus und fragte, da sie den runden Hut und den grauen Oberrock des Fürsten gewahrte, mit kalter Höflichkeit: Was steht zu Ihren Diensten, Monsieur? Monsieur wurde nämlich der Fürst angeredet, wenn er verkleidet war und unkenntlich. Der Fürst erkundigte sich nach dem Fremden, der bei der Witwe eingekehrt sein sollte, und erfuhr, daß der Fremde kein anderer sei, als ein sehr geschickter, berühmter, mit vielen Attestaten, Konzessionen und Privilegien versehener Taschenspieler, der hier seine Künste zu produzieren gedenke. Soeben, erzählte die Witwe, wären zwei Herrn vom Hofe bei ihm gewesen, die er, vermöge der ganz unerklärlichen Sachen, welche er ihnen vorgemacht, dermaßen in Erstaunen gesetzt, daß sie ganz blaß, verstört, ja ganz außer sich, das Haus verlassen hätten.

Ohne weiteres ließ sich der Fürst hinauf führen. Meister Abraham (niemand anders war der berühmte Taschenspieler) empfing ihn wie einen, den er längst erwartet, und verschloß die Türe.

Niemand weiß, was nun Meister Abraham begonnen, gewiß ist es aber, daß der Fürst die ganze Nacht über bei ihm blieb, und daß am andern Morgen Zimmer eingerichtet wurden auf dem Schlosse, die Meister Abraham bezog, und zu denen der Fürst aus seinem Studierzimmer mittels eines geheimen Ganges unbemerkt gelangen konnte. Gewiß ist es ferner, daß der Fürst den Hofmarschall nicht mehr mon cher ami nannte, und sich von dem Oberjägermeister niemals mehr die wunderbare Jagdgeschichte von dem weißen gehörnten Hasen, den er (der Oberjägermeister) bei seinem ersten jägerischen Ausflug in den Wald nicht schießen können, erzählen ließ, welches die Gebrüder in Gram und Verzweiflung stürzte, so, daß beide sehr bald den Hof verließen. Gewiß endlich, daß Meister Abraham nicht allein durch seine Phantasmagorieen, sondern auch durch das Ansehen, das er sich immer mehr und mehr bei dem Fürsten zu erwerben wußte, Hof, Stadt und Land in Erstaunen setzte.