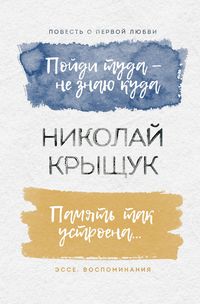

Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания

Я теряюсь под этим взглядом, я кажусь себе обманщиком. Мне радостно, но еще больше страшно. Я уже забыл, что вступал вместе с ней за вишневую занавеску. Выходит, боялся я не ее взгляда, а себя самого?…

И вот мы стоим с ней перед атаманом, и уже она говорит:

– Мать, а мать, чего тебе дать – кошку или собаку?

И нас, только что брошенных волной друг к другу, атаманской прихотью разводит по враждебным командам, и мой названый враг смотрит на меня из-за пограничной черты своим невозможным взглядом.

В КЛАССЕ УЖЕ СВИРЕПСТВОВАЛА ЭПИДЕМИЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ. Влюблялись бурно и невпопад. Андрей внезапно влюбился в Фаину.

Фаина жила на Бородинке в отдельной квартире. Отец ее был доктором биологических наук, а мать… Мать – просто красивой женщиной.

Как-то по весне его вместе с Леной Винокуровой послали навестить долго болевшую Фаину. Лена на следующий день сама свалилась в постель, и он, не найдя попутчика, отправился один.

Встретила его Фаинина мать, в переднике, с белыми от муки руками. Лицо ее излучало радость, отсвет которой случайно попал и на него, и ему сразу же захотелось подольше задержаться в этом доме.

– Проходи, – сказала Фаинина мать, прикрывая дверь локтем и не переставая улыбаться. – Фаина в этой комнате. Только осторожно – там темно.

Он представил, что увидит сейчас лежащую в постели Фаину и рыбу-ночник и у ночника пирамидку лекарств. Но не было ни ночника, ни лекарств, ни даже запаха лекарств, а посреди комнаты в ванночке плыл кораблик с елочной свечкой вместо трубы. Он еще не успел разглядеть Фаину, когда услышал ее голос:

– Привет. – Андрей робко подошел к кораблику. – Садись прямо на ковер, – сказала Фаина. – Ну, поворачивай же его ко мне. Это вчера папа из ГДР привез.

Он повернул упершийся в стенку кораблик, и тот сам поплыл к противоположному берегу, где его ждала Фаина. Под днищем кораблика слабо светился сумрак воды.

Они играли, изредка перекидываясь словами.

– Математичка наставила вчера восемнадцать двоек, – сказал он.

– Она, по-моему, просто истеричка, – отозвалась Фаина равнодушно.

– Опять кричала, что мы катимся по наклонной плоскости.

– Ну да, – жеманно усмехнулась отличница Фаина.

– Какая-то тупость, – сказал он.

– Ее, конечно, жалко, – сказала Фаина. – Попробуй научить чему-нибудь Дзюбина. Легче научить зайца зажигать спички.

– А что у тебя? – спросил он.

– Не знаю, – Фаина пожала плечами. – Субфибрильная температура держится.

Он не знал, что такое субфибрильная температура, но переспрашивать не стал.

Кораблик время от времени подплывал к Фаине, освещая ее склоненное лицо. Оно было матовым и почти несуществующим. Казалось, свет и темнота, пока кораблик дрейфует в его водах, заново придумывают его, добавляя в него все новые и новые черточки.

– Ну, все, хватит, – сказала вдруг Фаина и задула свечку. Лицо мгновенно исчезло, как будто подтвердив, что и впрямь было колеблющейся выдумкой.

Щелкнул выключатель, и он увидел Фаину в домашнем фланелевом халатике, румяную, в пятнах от хрустальных камешков люстры. Это была первая девочка из класса, которую он увидел в домашней обстановке. Халатик его доконал.

Он принялся тупо разглядывать стенку оцинкованной ванны, которая напоминала ему бок небрежно очищенной рыбы. Фаина стала показывать комнату: это папина библиотека, «Жизнь животных» Брема, Диккенс, ну и всякое… Это диорама какого-то там восстания – папе китайские студенты подарили. Это…

– Бери конфеты. – Конфеты были, видимо, тоже немецкие, с одеколонным привкусом. Этот одеколонный привкус, как и все в комнате и в Фаине, показался ему необыкновенным.

Стол был покрыт бархатной скатертью с вышитыми сценами охоты.

Их позвали пить чай. Игорь Семенович из-под нависающих косматых бровей посматривал на них весело и что-то рассказывал про Германию. Андрей уже в тот вечер не мог вспомнить что. Помнил приятно надтреснутый голос и почему-то фразу:

– Что же меня убеждать, например, что сероводорода нет, когда, если пукнуть, я первый ощущаю его запах. – Наверное, оттого запомнил, что никто даже в шутку не укорил Игоря Семеновича за этот детский прозаизм. У них в коммуналке было принято держаться более чинно. Эта чинная корочка проламывалась только в моменты ссор. Так же как не мог он вообразить подобный разговор у них на кухне: невозможно было представить, чтобы в Фаининой семье ссорились так, как ссорятся его соседи. Вместо крика и ругани здесь, наверное, происходят иронические пикировки. И болеют в коммуналке совсем иначе – тяжело и коротко, – не так, как Фаина.

О чем-то еще они говорили в тот вечер, о чем-то… Да. Тогда только что прошел фильм-опера «Евгений Онегин».

– Тебе понравилось? – спросили его.

– Да.

– И кого же тебе больше в этой истории жалко?

– Онегина, – ответил он неожиданно для себя.

Голос Игоря Семеновича зазвенел:

– Ты, брат, не иначе, родственную душу пожалел.

А по улице мел сухой снежок, и ветер фантазировал на ледяном асфальте.

Андрей словно бы выпал из Фаининой квартиры в томительную паузу дня, в мерцающие весенние сумерки. Вода в Фонтанке лилась выпуклым светом. У театра Горького зажглись два фонаря. «Не иначе, родственную душу пожалел», – повторял он, смутно ощущая в этих словах впервые открывшееся ему право на характер.

Ад влюбленности, как и полагается, имел свои круги, в которые была заключена вся тогдашняя жизнь. Фаина была только одним из них.

У нее были черные блестящие глаза и руки, полные у локтей. Она производила ими жеманные движения, поправляя мешавшую ей резинку нарукавников. Ему хотелось схватить эти полненькие локти и больно стиснуть их.

Однажды в вагоне электрички, просвеченном солнцем и наполненном серой пеной от пробегающей за окнами листвы, он ощутил запах, наполненный воспоминанием о счастье. Не сразу заметил он в руках у девушки с сонными глазами букетик пламенных флоксов и, только выйдя на перрон, вспомнил, что так пахло в Фаининой квартире.

Круги ада… Это и девушка с флоксами, уплывавшая от него в окне электрички, и одноклассницы в белых футболках, которые бегут вдоль шведских стенок, отбрасывая в стороны ноги; это запретные игры в «бутылочку» с обжиманиями и поцелуями в жестких кустах, это поющая за стеной соседка, с которой только что пил на кухне молоко с колотым сахаром, это попавший на глаза черноморский рапан с глянцевито-эластичным зевом, от которого вдруг приливает к лицу жар. А сладкий ананасный запах липовых почек, приведший их однажды с приятелем к низким окошкам раздевалок школьного бассейна? Словно равнодушные жуки, бродили они около них, нащупывая ослепительную щель. То, что они увидели там, надолго повергло их в молчание и дрожь. Все это пока не имело названия, как не имело еще отношения к душе.

Все словно бы в заговоре против тебя, все обращается к инстинкту, зазывает блаженством, словно вода под обрывом, и кричит: «Не будь дураком, прыгай!» А эхо отзывается: «Ату его!..»

Хитрые и похотливые невольницы из «Тысячи и одной ночи», Митина любовь, отданная в шалаше деловитой крестьянке, и, конечно, зачитанный до дыр Мопассан, в историях которого участвовали, сами того не зная, десятки иногда лишь мельком виденных искусительниц, испытавших вместе с тобой все бездны порока.

И во всей этой гонке по кругам ада то и дело мелькает одно и то же лицо – то молящее, то укоряющее, то восторженное, то злое. Хочется остановить, рассмотреть его. Но страшно остановиться.

В эти месяцы он видел Сашу редко, она почти перестала бывать в их дворе. Оба они незаметно переступили невидимую черту и перешли в другой возраст. По ту же сторону черты люди должны знакомиться заново.

Он не раз пытался подчинить ее своему воображению, но Саша не давалась, словно бы не желала вписываваться в его фантазии. Не раз он мысленно сталкивал их с Фаиной, испытывая странное удовольствие от их несовместимости.

Но каждое утро Фаина, пахнущая флоксами, неизменно оказывалась рядом, Саши же не существовало вовсе.

И вот настал тот день. На влажном доминошном столе Васька Мясников разложил перед ним только что отпечатанные, искривившиеся, как осенние листья тополя, фотографии незнакомой голой женщины. Глаза ее были скрыты черной полоской.

Через несколько минут он уже был в жарко натопленной комнате, за вишневой занавеской, где на сундуке покоились днем одеяла и подушки. У неплотно прикрытой заслонки сипло постанывал ветер, пахло раскаленной краской. Молчал ящик фисгармонии, звенел над головой мохнатый сверчок.

И вдруг, в тот момент, когда совсем уже, было, пропал он для себя, мелькнуло перед глазами лицо Саши. И было оно словно ставший зримым звук. С тех пор исчезло оно надолго из его памяти и, быть может, самую живую, самую трепетную часть ее унесло с собой.

НА БАЛКОНЕ ОН СПРАШИВАЕТ, РАЗГЛЯДЫВАЯ ЦВЕТЫ:

– А эти как называются?

– Это львиный зев, – отвечает мама.

– Странное название, – говорит Андрей. – Но пахнут как! Я с детства запах помню. А эти?

– Это петунии.

– Петунии, – повторяет он машинально.

У него нет памяти на имена. И на цветы. Вот уже который год он так выходит на балкон и заново узнает у матери их названии, и радуется им, и запоминает, чтобы тут же забыть.

– Я пойду погуляю, мама, – говорит он, чувствуя, что фраза вышла чужая. – Пойду прошвырнусь, – добавляет он.

– Иди – говорит мама, – ты совсем не отдыхаешь в последнее время: тетрадки, педсоветы.

Он уже второй год работает в школе.

И мамин ответ он слышит тоже как бы вчуже, как будто в переводном фильме, где фразы так меланхолически и странно соотносятся с движением губ говорящего.

Одинокие шатания стали привычны ему. По вечерам он прогуливал свою тоску. А может быть, правильнее сказать, сам он тащится на поводке у тоски. К концу прогулки тревога обычно переходит в чувство необъяснимого грустного удовлетворения, в спокойствие и почти счастье.

Сегодня он направляется к парку, в глубине которого мощным волчком гудит мототрек. Сначала он проходит мимо «машинного кладбища», разглядывая в прорехи бетонного забора чрева полуторок и «эмок», трактора с облупившейся оранжевой краской, экскаваторы, ковши которых напоминают разинутые челюсти доисторических животных.

Рядом с «машинным кладбищем» тянется канал. Стоячая вода его густа как мазут. В ней застыли перламутровые разводы нефти. Ему представляется, что художник, писавший закат, окунул сюда по ошибке свою кисть.

Камень падает в канал глухо, не образуя кругов, лишь на миг усиливая и без того резкий запах.

Скоро канал кончается. Нужно только пройти по доске, середина которой погружается под ногой в воду, переступить через залитые смолой трубы, и начнется парк. Видно, что он давно уже растет сам по себе. Наверное, когда-то здесь был склад. Стоят насквозь просматриваемые амбары, жутко поскрипывая распахнутыми воротами.

В парк можно войти через один из этих амбаров. Но он боится вспугнуть обитающих там птиц и идет дальше.

Справа в конце коридора, образуемого густой бузиной, видна калитка, а за ней почти совсем закрытый зеленью дом. Он никогда не подходил к калитке и не знает, кто живет в этом доме.

В конце бузинной аллеи можно еще увидеть кусты с красивыми белыми цветами. Он не знает, что это кусты жасмина, и уже в который раз хочет описать кому-нибудь эти цветы и спросить их название, но всякий раз забывает.

Вообще весь этот парк напоминает пейзаж его жизни. И амбары, дальние ворота которых выходят прямо в небо, и разинутые доисторические челюсти экскаваторов, и этот дом, в который он никогда не зайдет, и цветы, название которых он не знает, – все это не просто что-то значит, не просто намекает, например, на какие-то неисполненные обещания, но является как бы панорамой его жизни, развернутой в виде этих невнятных аллегорий. Он не может объяснить этого до конца, но знает: в пейзаже не только его прошлое, а и будущее.

Домой он приходит поздно. Мама ждет и все же вздрагивает, когда он открывает дверь своим ключом.

– Я не сплю, сынок, заходи – говорит она.

Глаза у нее совсем больны – катаракта. Она уже давно живет на лекарствах, не может вязать, не может долго читать или смотреть телевизор. Поэтому ждет его в комнате, не включая света. И все время помаргивает, как будто испуганно прогоняет ресницами кружки сна. Он порывисто целует ее и обнимает, и ему уже не кажется, что он все это наблюдает с экрана. На мгновение ему представляется, что он, наконец, открыл ту калитку и вошел в дом, и оказалось что там его ждет мама. И что там было гадать и мучиться, когда только так и могло быть и лучше этого ничего быть не могло.

– Пойдем на балкон. – говорит он. – Что мы здесь с тобой коптимся.

Они выходят на балкон. На улице влажно.

– Табак раскрылся, – говорит он. Название табака он почему-то помнит. – А это что? Эти тоже к вечеру раскрываются? Я их раньше не видел.

– Что ты, – тихо говорит мама. – Они давно распустились. Ты просто не замечал.

– А как называются?

– Царские сапожки.

– Забавное название, – говорит он. – А похожи на фригийские колпачки.

– Что это за колпачки? – спрашивает мама. – Я о таких цветах не слышала.

– Фригийцы – это древний народ, – говорит он. – Они еще до нашей эры жили. Фригийские колпачки – это не цветы.

Мама прижимается к нему. Гладит его по голове. И он понимает, что значит сейчас эта ласка. В ней удивление перед тем, как могли люди узнать о колпачках, которые носил какой-то давно исчезнувший народ, и гордость оттого, что ее сын причастен к этому таинственному знанию и оно как бы даже так легко для него и привычно, что он говорит ей сейчас об этом мимоходом.

Он прижимает к себе голову мамы. Он не сдвинулся с места, но внутренне уже торопится с балкона. И думает о завтрашнем дне в школе, о ребятах, которые должны ощущать всегдашнюю уверенность учителя.

Он вспоминает о цветочном кусте за той калиткой и думает о том, что сейчас можно было бы спросить у мамы, как он называется. И не спрашивает.

Однако вернемся, как диктует последовательность событий, в Отрочество, когда кажется, что жизнь вот-вот может оборваться, а через секунду – что она будет длиться вечно, когда за каждым поворотом мерещится бездна, а оказывается – земля и долгий, долгий путь по ней.

СКОРО СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО К ОСЕНИ ОНИ ПЕРЕЕДУТ, барак обещали снести и на месте его развести парк.

Саше казалось, что не только люди, но и сам барак, и деревья, и даже куры чувствовали, что всему этому уголку на земле скоро придет конец. Вишня под окном вышла цветом – в июле листья стали сворачиваться и чернеть, и ягоды сохли прямо на ветках. Куры залетали в окна, и хозяйки, что ни день, резали к обеду куренка.

Бабку Веру увезли ночью с приступом стенокардии, а через два дня она умерла в больнице, не дождавшись новоселья. Рассказывали, что за час до смерти она уже ни с кем не говорила и никого не узнавала, а только шепотом приговаривала что-то в ожидании облегчения. Саша не простилась с бабкой Верой и несколько дней все принималась плакать. Особенно по ночам, когда барак пел на разные голоса и постанывал, как человек.

Ей представлялось, что все эти скрипы и запахи, небо в черном, нарушаемом ветром кружеве листьев, все это обреченное, шумное, жестокое и милое ей сообщество людей уже исчезло и не существует, а только кажется. А настоящая жизнь барака происходила теперь только в ней самой, она взяла ее на память и ходила теперь по двору, улыбаясь курам, которых не было, разговаривая с домом, дыша в жару привычным речным запахом цемента. Все они были уже одним длинным, подробным, приятным и хлопотным ее воспоминанием. И когда клен под окном засветился от тайного источника оранжевым и стойким пламенем, Саша и этому улыбнулась, как будто и его свечение она успела опередить своей волей и теперь это была только удачная ее находка – засветить его в условленный час, и только его, клена, послушание.

Не то чтобы Саша не радовалась предстоящему отъезду – отъезд был неизбежен и не нуждался в ее заботе. Радость совершалась в ней сама собой. Они уже получили смотровые и съездили поглядеть новую квартиру на пятом этаже в блочном доме. В ней было светло, пахло новым полом и клеем. Саша несколько раз крикнула в потолок: «Ау!», и эхо всякий раз накрывало ее звонким облаком. Отец ползал с сантиметром в руках, решая, как помирить в одной комнате комод и кровать. Мама радостно причитала над газовыми горелками. А из дома напротив доносились патефонные звуки вальса.

Скоро и элегическое прощание с бараком оборвало свою песню. Что-то, быть может, очень многое кончалось с ним, и вместе с тем оставалось ощущение, что оно не довершилось, и, пока оно не довершилось, уезжать нельзя. До отъезда оставались считанные дни, а Саша чувствовала, что ее словно несет на полной скорости с горы и она хватается за мелкие кустики, пытаясь остановиться. Ей даже снился не раз этот кромешный полет с горы, и она в ужасе просыпалась.

Она решила во что бы то ни стало встретиться в эти оставшиеся дни с Андреем и обо всем ему рассказать. Несколько дней Саша сторожила его вечерами. Садилась на дворницкий ящик наискосок от его парадной и ждала. По многу раз проговаривала про себя все, что должна ему сказать. Но слова и фразы будто полировались от частого употребления, и она начинала придумывать новые. А через некоторое время и это проходило, и она уже ничего не сочиняла, а просто ждала. Но его все не было.

Однажды ей почудилось, что он смотрит на нее из лестничного окна, но, едва она приподняла голову – он исчез, и, сколько ни вглядывалась в отсветы стекла, больше ничего не удалось разглядеть.

Саша так никогда и не узнала, что там, в окне, она видела действительно лицо Андрея. За несколько дней до этого Андрей заметил Сашу, поджидающую его у школьного крыльца. Он сразу понял, что она ждет его. В ней чувствовалась какая-то необычайная решимость. И Андрей испугался: но не отсутствия в нем нужных слов, а вот этой именно силы Сашиной решимости, которая, пойди он ей навстречу, увлекла бы его во что-то неизвестное. В конце концов, он решил, что эта девчонка надоела ему своей привязчивостью, и радовался разгоравшейся в нем бодрой, самодовольной злости.

В последний день Саша не пошла к дому Андрея. Сидела на берегу, смотрела на воду. Она уже думала о новой школе и о новых друзьях. И уже была рада, что они уезжают из барака. Договаривалась сама с собой, что в воскресенье нарвет цветов и поедет на могилу к бабе Вере.

Цвет реки все время менялся. Вода стала сначала лимонной, потом ослепительно синей, потом фиолетовой и, наконец, погасла.

Уже к ночи вернулась Саша в пустую комнату. Родители были в гостях. Посреди комнаты стояли чемоданы. Белье и посуда были увязаны в широкие черные платки. Казалось, все это кто-то свалил в спешке, спасаясь бегством. Только белеющие в темноте постели говорили о том, что здесь живут. Из распахнутых дверей шкафа пахло нафталином, сухой булкой, засахаренным малиновым вареньем, но и это уже были запахи покинутого жилья.

Саша легла, голова ее закружилась, и ей представилось, что она плывет. Рубашка приятно холодила плечи, Саша ощущала свое здоровое гибкое тело, как оно постепенно нагревается, и думала о том, что впереди ее ждет, наверное, много хорошего и что это теперь ни от кого не зависит, кроме нее самой.

На полу и на вещах подрагивал светлый квадрат окна: он был тоже забыт кем-то, и кто-то скоро должен был за ним вернуться. Слева за стеной тетя Нюра ворчала на сына: «Погоди вот, никотинщик, умру раньше времени или вот уеду. Это для тебя-то я старая…» В комнате справа дядя Ваня ремонтировал приемник, и вместе с дымом сквозь паклю и порванные обои просачивался терпкий, почти съедобный запах канифоли и горячего олова.

Но все это существовало сейчас как бы помимо ее сознания. Она лежала, смирно вытянув ноги и боясь спугнуть находивший на нее сон.

Утром, едва открыв глаза, Саша увидела, как отец, наклонившись в постели над мамой, передает ей из губ в губы косточку абрикоса, и, еще не успев понять, что это значит, почувствовала, что от вчерашнего покоя в ней не осталось и следа.

Губы родителей были глупо округлены, как у мальчишек, которые любят дуть в дворницкий шланг или пить из него воду.

Прямые волосы матери рассыпались на подушке, глаза были скошены и счастливо дрожали. Мать выпускала косточку, а отец втягивал ее в себя, и у него худели щеки.

Саша вдруг поняла, что ее нет сейчас с ними. «Как же они смеют, чтобы им было хорошо без меня!» – подумала она. Но эта мысль мелькнула и исчезла.

Они с подругами не раз уже говорили о пугающе привлекательной близости между мужчиной и женщиной, но мысли об Андрее были для Саши чем-то совсем другим. Даже когда она мечтала о том, что у них будут дети, и тогда это не представлялось ей следствием той физической близости, о которой они говорили с девчонками. Собственно, эта сторона жизни и вообще никак ей не представлялась. Она была твердо уверена, что у них это будет иначе, чем у других, она не знала как, но иначе, лучше.

И вот сегодня в том, что она увидела, эти ее несовместимые представления противоестественно соединились, и ей захотелось плакать. В этом своем чувстве великой досады она сознавала себя взрослее и лучше родителей. Но как еще не хотелось ей быть взрослее и лучше их!

Утро было солнечное. За окном шумел ветер. Тени листьев перебегали по лицам и плечам. Саша представляла, что все это происходит под водой, и от этого ей становилось еще стыднее и неприятнее.

Она не выдержала. Высвободив из-под подушки руку, уронила, словно ненароком книгу. И увидела, как мать неловко освободилась от отца, улыбнулась ей и с незнакомой горловой нежностью в голосе проговорила:

– Доброе утро, доча.

«Врет», – решила Саша. И не ответила.

Во всем в это утро виделись ей улики двойного существования родителей. Обида притворились послушанием и равнодушием. Она не смотрела в глаза, но внимательно наблюдала исподтишка. И вскоре стала замечать то, что хотела заметить.

Первое ее открытие заключалось в том, что она знала все слова в разговоре и при этом часто не могла уяснить смысла его, словно отец и мать договорились понимать под каждым словом не то, что понимают под ним все. Но еще удивительнее оказалось другое: они и молча не переставали разговаривать друг с другом. Разговаривали, вытираясь двумя концами длинного полотенца, передавая тарелку супа, встречаясь глазами в зеркале.

И тогда напускная деловитость покинула ее. Она заскучала. Через час должна была прийти машина за вещами. Не принимая участия в последних суетливых сборах, Саша уселась у окна и принялась обмакивать в цветочную воду палец и пускать по стеклу капли наперегонки. А когда отец мокрой после крана рукой провел по шее дочери, ее передернуло, и она закричала, с ненавистью глядя ему в глаза:

– Не смей меня трогать! Ну!

У НИХ ЗАБОЛЕЛА МАТЕМАТИЧКА, и первые два урока неожиданно оказались пустыми. Подняв воротники, они с мальчишками вышли из школы и остановились на крыльце, раздумывая, что делать с внезапно выпавшей и, казалось, совсем ненужной им свободой.

Начинался ноябрь. Белая заря предвещала заморозки. Некоторые закурили, и сразу стали ощутимы запахи табака и промерзших за ночь листьев, возбуждавшие в организме чувство матерого нетерпения.

– Пойдем к баракам. Бить стекла, – предложил Дзюбин, шпановато опустив лошадиную челюсть.

– Тебе, Дзюба, лишь бы по чему-нибудь вдарить, – сказал Перелыгин.

– А ты чо, понял? – повернулся к нему маленький Дзюба, резким взмахом руки спровоцировав защитное движение Перелыгина. – За испуг – сайка.

Приняв великодушно сайку – легкий удар пальцами и тыльной стороной ладони в плечо, – Перелыгин сказал:

– Да ладно, пошли. Делать-то все равно нечего.

Заводской район, где стояли бараки, несмотря на близость с их домом, казался Андрею чужим, неизвестным городом. Он редко бывал в нем. Здесь, выезжая из заводских ворот, поезда пересекали улицы, и это уже само по себе казалось фантасмагорией. В воздухе, особенно когда сеялся дождик, остро пахло гарью и формовочной землей. Это была окраина, город в городе, где все друг друга знали, и чужой, в случае ссоры, всегда мог рассчитывать на коллективный отпор. Бараки же Андрей и вовсе старался обходить стороной. Ему казалось, что в них живут какой-то непонятной для него породы и судьбы люди. Лишь иногда, когда кто-нибудь выходил по вечерам мучить гармонику, ему хотелось подойти к баракам поближе. Так же потом тянуло выйти на полустанке, когда видел из вагонного окна дом в лесу, и побитые дождем розы за забором, и девочку, поившую корову, и не просто, не безмятежно выйти, а словно испытать судьбу, но он так ни разу и не решился.

Сейчас он впервые так вот близко подходил к бараку. В окна его глядела оголенная дранка. На стенах таял ночной иней.

Андрей осторожно, словно боясь вспугнуть нежилую тишину, вошел внутрь. Здесь в коридоре валялись куски мешковины, слабо пахнущие бензином. В глубине виднелась разинутая пасть сундука, в который Дзюба тут же забрался.