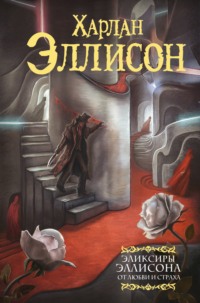

Эликсиры Эллисона. От любви и страха

Ларри Шоу скончался 1 апреля 1985 года, но не прежде, чем мы с Робертом Сильвербергом вручили ему премию Хьюго в специальной номинации за многолетнюю издательскую деятельность на 42-м Всемирном Конгрессе научной фантастики в Анахейме, штат Калифорния, 2 сентября 1984 года.

* * *Солнце уже ушло за выжженный горизонт, и лучи его освещали только верхушки искореженных руин, непристойно торчавших над вершинами холмов, а Селигман продолжал светиться.

Ровное зеленоватое свечение окутывало его тело, стекало с кончиков волос, струилось по коже, освещая ему путь даже в самую темную из всех темных ночей.

Селигман не был склонен к мелодраме, и все же одна короткая фраза частенько крутилась у него в мозгу, а то и срывалась с губ:

– Я урод.

Зеленое свечение появилось пару лет назад, и он в конце концов свыкся с ним. Во многих отношениях оно оказалось даже полезным. Искать пищу без помощи фонарика – дело трудное, почти безнадежное. Селигман не испытывал с этим ни малейших затруднений.

Разрушенные бомбами продуктовые лавки, разбитые витрины с готовностью открывали свое содержимое его зеленому сиянию.

Оно даже помогло ему найти корабль!

После того, как он пересек континент в поисках хотя бы одного выжившего и вернулся, так никого и не найдя, Селигман шатался по пригородам Ньюарка. В дни, последовавшие за последними бомбежками, ночь, казалось, наступала раньше. Словно какой-то бог огорчался при виде того, во что превратился мир, и торопился скрыть его из вида.

Ньюарк бомбежки почти сравняли с землей, хотя груда обломков, некогда бывшая Нью-Йорком, все еще возвышалась на горизонте.

Освещая сам себе дорогу, он пробирался по разлинованной в клетку швами бетонных плит поверхности того, что было раньше космопортом. Он забрался сюда в надежде найти уцелевший вертолет или транспортер, и хорошо бы – да, это было бы чудесно – с полным баком горючки. Однако чуда не случилось, и он уже собирался вернуться к шоссе, ведущему в Нью-Йорк, когда где-то в стороне нечто тускло блеснуло. Всего на мгновение, но он успел это заметить. Приглядевшись, Селигман увидел некую коническую форму, чуть темнее окружающей ее тьмы. Разумеется, это был космический корабль.

Селигман пошел к нему из чистого любопытства. Как удалось одному-единственному кораблю избежать катастрофы? И что, если ему посчастливится найти там детали, из которых можно построить вертолет или наземную машину?

Даже изрытая воронками поверхность стартовой площадки не убавила его энтузиазма. Взгляд его ни на миг не отрывался от корабля, а в голове начали роиться мысли, которые казались фантастическими даже ему.

Корабль принадлежал к одной из последних моделей: крейсер серии «Смит» с модулем боевого управления на острие конической носовой части и зловещими пятнами термозащитного покрытия, за которыми на своих направляющих виднелись орудийные установки.

Корабль явно ремонтировали, когда случилось нападение: во многих местах панели наружной обшивки отсутствовали, и под ними виднелись детали металлического каркаса. Но, как бы невероятно это ни выглядело, корабль казался практически целым! Дюзы на корме не растрескались, камеры хранения ядерного топлива не взорвались. Корпус до сих пор сиял словно лист фольги, и это убеждало Селигмана в том, что и систему управления не закоротило, а значит, она не сгорела. По крайней мере, снаружи корабль выглядел совсем новеньким. Редкая находка, настоящее сокровище.

Селигман несколько раз обошел его, испытывая нечто вроде благоговейного страха. Страха перед этим огромным механизмом, который выдержал все, что две воюющие державы смогли бросить друг против друга, и все так же гордо продолжал целиться носом в звезды, для покорения которых его создали.

Два прошедших с того памятного момента года не убавили впечатления, которое произвел корабль в тот первый вечер. Осторожно пробираясь сквозь обломки, он вспомнил, как увидел отблеск своего свечения на бериллиевой обшивке крейсера.

Он смотрел поверх останков того, что некогда было пригородами Ньюарка, а вдали, освещенный тусклой как оружейная сталь луной, виднелся все тот же корабль. Два года интенсивного чтения сохранившейся литературы, два года копания в обломках застигнутых бомбежкой на земле кораблей показали ему фантастическую невозможность всего этого. Остальные корабли – все до единого – превратились в не подлежащие восстановлению обломки. Отдельные детали разлетелись на полмили, пробив на лету пластиковые стены. Лишь этот забытый крейсер возвышался над останками своих собратьев.

Прошло несколько месяцев с того вечера, когда он обнаружил корабль, прежде чем его посетила эта мысль.

Она могла бы прийти к нему и раньше, но не пришла. Она пришла…

Он сбавил шаг и в очередной раз попытался воспроизвести эту сцену во всех подробностях. Да, это случилось, когда он зашел в штурманскую рубку крейсера. Увидев судно в первый раз, он думал только о том, найдет ли в нем детали для строительства вертолета, но огромные узлы корабля никоим образом не годились для строительства маленького аппарата. Поэтому он ушел с корабля. И зачем все это, если даже взять с него нечего?

Следующие несколько недель, вспоминал он, выдались на редкость неприятными. К привычному уже чувству одиночества в принадлежащем теперь лишь ему одному мире добавилась мысль, лежавшая почти на поверхности, – мысль, которую он никак не мог ухватить.

Позже он обнаружил, что его необъяснимо влечет обратно к кораблю. Поднявшись по импровизированной стремянке на ходовой мостик, он огляделся по сторонам, как делал это прежде. Все то же. Толстый слой пыли, большой прямоугольный иллюминатор потемнел от грязи и дождей, на подлокотнике кресла обложкой кверху лежит какая-то инструкция.

Только теперь он заметил дверь в штурманскую рубку. В прошлый раз его поиски были небрежны, ему не терпелось спуститься в машинное отделение, вот он и проглядел эту дверь.

Дверь оказалась приоткрыта; он толкнул ее, и она бесшумно отворилась.

Над клавиатурой перфоратора склонился человек; его иссохший указательный палец все еще касался клавиши табулятора. Как он умер? Этого Селигман не знал. От болевого шока? Может, задохнулся? Нет, вряд ли: на лице незнакомца не было ни малейшего следа от вероятных судорог или посинения.

Селигман нагнулся к бумажке, текст которой человек шифровал для вычислительной машины. На ней значился пункт назначения:

USSS7725, СТАРТ 0500 7/22 КОСМОПОРТ НЬЮАРК, ЗЕМЛЯ, ПРИБЫТИЕ 0930 11/5 ПРОКСИМА II.

Вот уж не повезло штурману: назначенное время вылета оказалось отложено! На бесконечность.

Выходя из рубки, Селигман еще раз глянул на лицо мертвого штурмана. Оно казалось совершенно безмятежным. Почему-то это не давало Селигману покоя. Почему же он не тревожился? Его что, ничуть не волновал полет в глубоком космосе? Помнится, когда первый звездолет ушел в черную бездну, это казалось потрясающим достижением человечества. Может, позже, когда это стало привычным делом, люди усвоили скучающий тон?

Что ж, теперь от Селигмана зависело, напомнит ли он им, что это все еще замечательно.

Тогда он ушел с корабля, но с тех пор много раз возвращался – как, например, сегодня. Он брел, светясь, по мертвой земле к стартовому полю, где ждал его корабль. Теперь он знал, зачем тогда, два года назад, он вернулся. Теперь это казалось совершенно ясным и даже в некотором роде неизбежным.

Если бы он только не был таким… Таким…

Он с трудом мог подобрать слова, чтобы описать самого себя. Если бы только он не изменился…

Что, в общем-то, не вполне соответствовало истине. На Земле не осталось никого, кого он мог бы считать «нормальным» по сравнению с собой. На ней не осталось не только людей, но и любой жизни вообще. Тишину на планете теперь нарушал только ветер, деликатно протискивавшийся между медленно ветшавшими скелетами мертвого прошлого.

Стоило лишь произнести вслух слово «урод», как его захлестнула волна жалости к себе, волна безнадежности и ненависти.

– Это они виноваты! – кричал он грудам битого кирпича, между которыми пробирался.

На внутреннем экране перед его глазами мелькали, сменяя друг друга, мысли. Он шагал, почти не замечая дороги, ведь он проходил здесь сотни раз.

Люди дотянулись до звезд – но ценой отказа от дома, от родины их предков.

Те, кто жаждал вечности больше, чем маленькой, одинокой планеты, ушли за край, в бездну, из которой нет возврата. На дорогу Туда уходили десятилетия, а путешествие Оттуда вообще исключалось. На них наложило свою печать Время: уходите, если вам надо, но не оглядывайтесь. Мы здесь не будем вас ждать.

И вот они ушли, оставив Землю эгоцентричным варварам-мачо, подавляющему большинству недостойного человечества. Они оставили за собой ядовитую вуаль Венеры, безводные пустыни Марса, ледяные просторы Плутона, выжженную Солнцем кору Меркурия. В Солнечной системе не осталось больше землян. За исключением, конечно, населения самой Земли. Которое слишком увлеклось швырянием всяких смертоносных штуковин друг в друга, чтобы думать о звездах.

Люди, не знавшие иных решений, остались здесь и сражались. Это были те, кто породил аттил, чингиз-ханов, гитлеров. Те, кто нажимал на кнопки и запускал ракеты, гонявшиеся по небу друг за другом, падавшие подбитыми птицами на землю, взрываясь, выжигая, перелопачивая поверхность планеты. Но были и маленькие люди, которые не смогли сопротивляться этому, не смогли избежать участия в этом, равно как не смогли смотреть в ночное небо.

Вот такие люди и уничтожили Землю.

И не осталось никого. Ни одного человека. Только Селигман. А он светился.

– Это все они виноваты! – снова крикнул он. Звук его голоса утонул в ночной тишине.

Память вернула его ко дням, предшествующим концу того, что, несомненно, стало Последней Войной, потому что не осталось никого, чтобы сражаться. Она вернула его в стерильно-белые палаты, забитые научной аппаратурой, капельницами, кудахчущими учеными, хлопотавшими вокруг него и его группы.

Они должны были стать последней надеждой. Новая порода неуязвимых солдат, способных выжить в пекле атомного взрыва, без заметных последствий для организма переносить радиацию, идти в атаку там, где не справились бы обычные люди.

Селигман пробирался сквозь развалины, и его аура бросала блики на искореженный металл и пластик бывшей стоянки жилых трейлеров. Он задержался на долгую секунду, вглядываясь в оплавленные останки изгороди, с которой свешивался на единственном проржавевшем болте плакат:

КОСМОПОРТ НЬЮПОРТА. ВХОД СТРОГО ПО ПРОПУСКАМ!

Его босые ноги шлепали по рваному металлу, острые зазубрины которого хищно целились в его плоть, но прорвать кожу не могли. Еще одно достижение стерильно-белых палат и разноцветных жидкостей, впрыснутых в его тело.

Двадцать три молодых человека, двадцать три добровольца, здоровых, насколько это было возможно в военное время. Их привезли в секретную лабораторию в Солт-Лейк-Сити. В огромное, зловещее здание без окон и с одной-единственной дверью, которую охраняли день и ночь. Да уж, безопасность тут была на высоком уровне. Никто не знал, что за изыскания проводятся за толстенными бетонными стенами. Никто, даже те, над чьими телами проводились эксперименты.

Вот благодаря этим экспериментам Селигман и находился сейчас здесь, в полном одиночестве. Благодаря близоруким человечкам, говорившим с забавным иностранным акцентом, которые брали пробы кожи с его ягодиц и плеч, благодаря пытливым бактериологам и пронырливым эндокринологам, эпидемиологам и гематологам – благодаря им всем он остался жив там, где больше не выжил никто.

Селигман провел рукой по лбу. Почему он остался жив? Было ли в его теле что-то особенное, что помогло пережить последствия атомных бомбардировок? Или он обязан этим какой-то особой комбинации проделанных над ним экспериментов – над ним и только над ним, потому что никто из остальных двадцати двух мужчин не выжил. Или это результат радиации? Увы… Возможно, изучай он медицину, смог бы подобраться поближе к ответу на эти вопросы. Но обычному пехотинцу они были определенно не по зубам.

Имело значение лишь то, что, когда он очнулся, наполовину заваленный обломками секретной лаборатории в Солт-Лейк-Сити, он был жив и мог видеть. Он мог видеть и смотрел до тех пор, пока слезы не затуманили вид его собственного, болезненно-зеленого свечения.

Он жил. Пожалуй, это лучшее, что можно было бы сказать обо всем этом. Он жил, не более того. В минуты вроде этой, когда его мерцающее свечение бросало блики на обращенные в пепел останки его прошлого, всех, кого он знал и кем дорожил, он начинал сомневаться в том, что ему повезло больше, чем другим.

Безумие ему не грозило. Потрясение, которое он испытал, осознав, что окончательно и бесповоротно остался один, что никогда больше не услышит ничьего голоса, не ощутит ничьего прикосновения, пересилило другое, в чем-то менее болезненное потрясение от его трансформации.

Он жил – и по грубоватым солдафонским меркам Селигмана он стал тем самым, о ком рассказывали анекдоты: Последним Человеком На Земле. Только теперь это был совсем не анекдот.

Да и месяцы после того, как на планете осела последняя пелена поднятой взрывами пыли, никак не походили на шутку. Все это время ему пришлось скитаться по стране в поисках той немногой пищи, что не тронула радиация (хотя он так и не смог определить, почему ему стоит опасаться радиации – скорее, только по привычке) и бактерии. Он прошел весь континент из конца в конец в поисках хотя бы одного человека, чтобы не мучиться от одиночества.

Но, конечно же, никого не нашел.

В Филадельфии, протискиваясь в магазин сквозь разбитую витрину, он обнаружил еще одно произошедшее в нем изменение.

Острый осколок стекла вспорол рубаху, но кожа осталась неповрежденной. Несколько секунд на коже еще белел след царапины, а потом исчез и он. Селигман поэкспериментировал над собой – сначала осторожно, потом отбросив всякие опасения – и обнаружил, что радиация, или эксперименты в лаборатории, или и то, и другое, вместе взятое, а, может, что-то совсем другое совершили с его телом настоящее чудо. О мелких травмах он мог забыть совсем, воздействие огня, если, конечно, это был не армейский огнемет, тоже его не беспокоило. Острые кромки предметов причиняли его коже не больше вреда, чем закаленной стали. Работа не оставляла на его руках ни намека на мозоли. В некотором смысле он мог считать себя неуязвимым.

Суперчеловек, которого создали слишком поздно. Слишком поздно, чтобы этому порадовались близорукие мясники, колдовавшие над его телом. Впрочем, доведись им каким-то образом выжить, они вряд ли сумели бы понять, что с ним произошло. Слишком все это походило на результат цепочки случайных совпадений.

Однако, легче ему от этого не было. Одиночество оказалось жуткой штукой: всепоглощающей – сильнее ненависти, требовательной – сильнее материнской любви, движущей – сильнее амбиций. Возможно, оно даже могло бы отправить человека к звездам. Селигман подытожил все это нехитрой фразой: «Хуже, чем сейчас, все равно не будет – так что, черт подери, почему бы и нет?»

Впрочем, это ничего не меняло. Ну, почти ничего. Вне зависимости от побудительной причины он знал, что, когда его поиски завершатся, он непременно улетит к ним, где бы они ни находились. Он должен им рассказать! Посланник смерти летит к своим сородичам, покинувшим Землю. Вряд ли они сильно расстроятся, но все равно он должен им рассказать.

Должен найти их и рассказать.

– Ваши отцы умерли, – скажет он. – Вашего дома больше нет. Они поставили последнюю пядь земли на кон в самой опасной из игр и проиграли. Все мертво.

Он угрюмо улыбнулся при мысли о том, что ему не нужно нести им свет. Они заметят меня издалека, по моему собственному свечению. Свети, светлячок, свети…

Селигман пробрался сквозь бетонные обломки и сплетение ржавой арматуры того, что некогда было легким ажурным сооружением из стекла, металла и железобетона. Даже зная, что он здесь один, Селигман чуть помешкал и оглянулся через плечо, ощутив на себе чей-то взгляд. Это ощущение посетило его далеко не в первый раз, и он даже знал, что это такое. Это была Смерть, прочно утвердившаяся на опустошенной ею земле, и тень ее накрывала весь этот скорбный мир. Единственный свет исходил теперь от одинокого человечка, который брел к ракете, что перевернутой сосулькой маячила в центре стартового поля.

Пальцы его начинали шевелиться при мысли о занявшей два года работе над этой колонной из бериллия. Бесчисленные походы на свалки ракетного хлама, окружавшие космопорт, демонтаж нужных деталей с других кораблей, поиски других деталей в разбомбленных складах, постоянное подстегивание себя – работай, работай – даже когда усталое тело требовало отдыха. Зато теперь ракета готова к полету.

Селигман не мог похвастать ни научным складом ума, ни познаниями в механике. Однако одержимость, справочники по ракетным двигателям, да еще чудо, сохранившее корабль почти неповрежденным, дали ему возможность покинуть этот мертвый мир.

По скобам на поверхности корпуса он поднялся к открытому люку-ревизии. Путь он находил легко, безо всякого фонаря. Пальцы его в последний раз пробежали по жгутам проводки, проверяя и перепроверяя то, что, как он знал и без всяких проверок, было исправно и защищено от помех – насколько может быть защищено от помех детище новичка-непрофессионала. Что ж, если он погибнет, виноваты только его кривые руки.

Теперь, когда ему осталось проверить готовность систем из ходовой рубки, да еще загрузить провизию на время полета, он вдруг обнаружил, что боится улететь сильнее, чем оставаться здесь в одиночестве до самой смерти, а когда это случится, он со своими новыми возможностями не имел ни малейшего представления.

Как они примут создание, столь перестроенное, как он: наполовину живой фонарь, наполовину лабораторное напоминание о мире, из которого они прилетели и от которого бежали в космос? Что они почувствуют: страх, недоверие, брезгливость?

«Уж не увиливаю ли я?» – Эта мысль, внезапно возникнув в мозгу, заставила его пару раз ошибиться при проверке.

Не оттягивает ли он дату старта сознательно? Используя для этого проверки, перепроверки и любые другие поводы, лишь бы отсрочить момент невозврата? От этих мыслей у него заболела голова.

А потом он одернул себя, сказав, что проверки совершенно необходимы: это утверждает любой из справочников, валявшихся на полу моторного отделения.

Руки его чуть дрожали, и все же порыв, подгонявший его на протяжении последних двух лет, заставил его довести все проверки до конца. Когда рассвет забрезжил над рваным силуэтом того, что некогда было Нью-Йорком, Селигман закончил все работы.

И не прерываясь, понимая, что должен спешить – не наперегонки со временем, но прочь от раздиравших его сомнений, от прорвавшихся, наконец, на поверхность страхов – он спустился по скобам вниз и принялся загружать провизию. Он аккуратно сложил ее рядом с лифтом, который смог-таки починить; приводился тот в движение, правда, ручным воротом. Штабели ящиков с концентратами и баллоны жидкостей, найденные с таким трудом, производили изрядное впечатление.

– Главная проблема – еда, – сказал он себе. – Если я пройду точку невозврата, а еда закончится, шансы мои будут равны нулю. Ясное дело, я еще не готов лететь. Я ведь и так подсознательно знал это. Даже не обладая точной информацией, мой мозг все вычислил! Я еще не могу лететь. Нужно подождать, пока я не найду еще пару-тройку складов с сохранившимися припасами.

Он прикинул время, необходимое на такие поиски, и сообразил, что на это уйдет несколько месяцев, возможно даже целый год! Да при условии, что подходящие склады обнаружатся не слишком далеко от космопорта.

И вообще, искать еду в городе после того, как он стащил все доступные припасы к ракете, стало заметно труднее. Более того, он вдруг сообразил, что не ел со вчерашнего дня.

Вчерашнего?

Он так погрузился в последние приготовления, что совершенно забыл о еде. Что ж, такое с ним случалось и раньше, даже до взрыва. Не без усилия он попробовал вспомнить, когда же ел в последний раз. И вспомнил. А вспомнив, послал к черту все отсрочки, в необходимости которых так старался себя убедить. Он не ел три недели!

Разумеется Селигман знал это. Но это знание спряталось так глубоко, что он позволил себе его игнорировать. Он пытался отрицать очевидное, потому что с устранением этой, как будто бы неразрешимой проблемы, помешать старту мог только его собственный страх.

Зато теперь этот факт открылся ему во всей своей наготе. Операции, медикаменты и радиация не только сделали его устойчивым к внешним раздражителям – ему больше не нужно питаться! Осознание этого на миг ошеломило его – в первую очередь тем, как же он раньше-то не догадался.

Ему приходилось слышать об анаэробной дрожжевой бактерии, способной получать энергию из других источников, минуя обычный процесс окисления органики. Сопоставление невозможного с чем-то более-менее знакомым помогло ему принять это. Как знать, может ему удается поглощать энергию напрямую? По крайней мере, он не испытывал ни малейшего голода – даже после трех недель изнурительной физической работы без… без… без внешней подпитки. Он ухмыльнулся этому определению.

Возможно, ему все же стоило захватить определенный запас протеинов для восстановления тканей тела. Однако без всех этих штабелей ящиков, громоздившихся вокруг корабля, он легко мог обойтись.

Теперь, когда откладывать вылет его не заставляло ничего, кроме страха самого путешествия, ничто не мешало стартовать прямо сейчас, и Селигмана вновь охватило прежнее возбуждение.

Ему просто не терпелось оторвать корабль от земли.

Когда Селигман закончил погрузку, сгущались сумерки. На этот раз он не тянул с отлетом. Просто погрузка действительно заняла целый день. Зато теперь он готов. Здесь, на Земле, его больше ничего не удерживало.

Он в последний раз огляделся по сторонам. Это стоило сделать. Селигман не отличался особой сентиментальностью, но все же бросил последний – для галочки – взгляд, на тот случай, если его спросят: «Ну, и на что же она там теперь похожа?» Не без сожаления – небольшого, но все же – подумал Селигман о том, что за те два года, на протяжении которых он готовился покинуть этот стерильный мир, он так и не удосужилсяпо-настоящемупосмотреть на него. Жить в груде обломков он привык уже давно, так что довольно скоро вообще перестал обращать внимание на окружающий его мир.

По скобам он поднялся к люку, ступил на борт и старательно задраил люк за собой. Потом опустился в кресло пилота и подвинул панель управления на гибких шарнирах так, чтобы она находилась на уровне его лица.

Он щелкнул замком пристяжных ремней и сидел теперь в корабле, которому даже не удосужился придумать названия, нащупывая пальцами кнопку зажигания на подлокотнике, освещая своим зеленоватым ореолом полутемную рубку.

Вот какую последнюю картину унесет он с собой к небесам: горькую эпитафию погибшей зазря цивилизации. Он не подавал никаких предупредительных сигналов – за отсутствием тех, кого следовало бы предупредить. Все погибли, не оставив на поверхности Земли даже призраков. Ни травинки, ни мотылька ни в пыльном небе, ни – насколько он мог судить – даже на дне Марианской впадины. Только тишина. Кладбищенская тишина.

Он нажал на кнопку.

Корабль, содрогаясь, начал подъем. Это нисколько не напоминало то величественное ощущение, которое запомнилось ему по стартам других кораблей. Корабль шипел и кашлял, понемногу набирая скорость на явно разлаженных двигателях. Рубку отчаянно трясло, и Селигман понимал, что это какая-то необнаруженная им неисправность передается вибрацией через палубу и кресло в его тело.

И пламя из дюз не походило на то, что он наблюдал при других стартах: не такое яркое и ровное. И все же корабль продолжал ускоряться и набирать высоту. По мере того, как ракета поднималась все выше в пыльное небо, раскаленная наружная обшивка начала светиться.

Ускорение вдавливало Селигмана в кресло, но не с такой силой, как он ожидал. Это доставляло скорее неудобство, но не боль. Потом он вспомнил, что не во всем похож на тех, кто летал до него.

Корабль продолжал рваться прочь из земной атмосферы. Корпус окрасился оранжевым, сменил цвет на вишневый, потом раскалился почти добела: системы охлаждения под обшивкой работали на полную мощность, сдерживая бушующий жар.

Но с каждой секундой подъема Селигман все сильнее ощущал, что что-то идет не так. Что-то назревало, и это ему не нравилось, совсем не нравилось.

Он понял в чем дело, только когда переборки справа от него начали прогибаться, и с них начали слетать панели облицовки. Ведь готовила корабль к полету не бригада квалифицированных техников, вооруженных самыми совершенными инструментами – это делал на свой страх и риск одиночка с чисто книжными познаниями, да и то разрозненными. Что ж, теперь допущенные им ошибки его же и убьют.