Бог, которого не было. Красная книга

Интересно, конечно, какие у тебя там сосиски? Ну если это самое «там» вообще есть.

Выступает Дзампано!

А как-то во время хаджа мы с Мартышкой мужика встретили. Я его еще по Эдику помню. Ну в смысле я его много раз видел, когда еще с Экклезиастом гулял. Бог знает сколько сосисок назад. Мужик был похож на феллиниевского Дзампано, ну вот если бы этот Дзампано был бы еще и старым евреем. Угловатый, где-то потерявший свою огромность и силу, этот еврейский Дзампано наматывал круги по парку, как тот другой Дзампано – по арене. Вернее, это феллиниевский наматывал, а этот – медленно брел. У Феллини Дзампано был брюнетом, этот – тоже, только лысым. Лысый брюнет. И брови не черные, а седые.

Зато при виде Эдика этот лысый брюнет с седыми бровями словно молодел. А после второй встречи Экклезиаст неизменно получал что-то вкусное. Так вот: мы с Мартышкой снова встретили этого мужика. Он стал еще меньше и еще угловатее. Еще более брюнетом и еще более лысым. Если тот был тенью Дзампано, то этот – тенью той тени. А на левой руке его, словно тфилин, был намотан собачий поводок. Он меня не узнал, конечно, но заулыбался при виде Мартышки. А когда я спросил, где его собака, углы рта его дрогнули, а углы лица провалились куда-то глубоко внутрь. А потом Дзампано попросил у меня сигарету. Вместо ответа. Повертел ее в руке и сказал:

– Вообще-то я не курю… а Джек… Джек умер два года назад. Никак не привыкну… и не отвыкну. Так с ним и гуляю каждый день, утром и вечером.

Мы с Мартышкой молчали. А что могли мы с Мартышкой сказать?

А Дзампано – он продолжил:

– У меня мама – она на отца похоронку получила. Во время войны. А через год отец вернулся. Живой. Может, и мой Джек так… – Седые брови Дзампано задрожали, углов стало еще больше, и он ушел. Быстро-быстро. Будто его Джек за поводок тащил.

Это я все к чему? Я тоже никак не мог привыкнуть. И отвыкнуть – тоже не мог. Из меня как будто вынули меня самого. А то, что осталось, ходило по моим следам, пытаясь обрести то, что из меня вынули. Девятьсот девяносто девять шагов утром на работу, девятьсот девяносто девять шагов вечером с работы. Можно было удавиться, наскучив жизнию, но я не удавился. Так себе достижение, но все-таки. А поводок, намотанный тфилином на мою левую руку, тянул меня за собой и в конце концов привел сюда, в квартиру моей бабушки на Соколе.

А через два часа и одиннадцать минут вы получите сообщение. Дослушайте его до конца. Это не спам. Это моя похоронка. И вернуться живым мне не удастся. А вы – дослушайте это сообщение до конца. Как там у Феллини: выступает Дзампано! Ну так у меня, конечно, не получится – так, как у Феллини, ни у кого не получится. Но я расскажу вам о Боге, которого не было.

Баварские сосиски

Мартышка, кстати, многое мне про тебя объяснила. Ты – это Бог. Вернее, даже не про тебя, а про нас – людей. Про то, зачем ты нам понадобился. Я только что ответил на мешок писем, а нам снова притащили полтора десятка мешков. Раньше их раз в неделю доставляли, а теперь – каждый день.

– Не понимаю, – пнул я один из мешков.

– Чего? – обнюхивая другой, спросила меня собака.

– Ничего не понимаю, – признался я. – Ни того, зачем люди пишут Богу, ни зачем я на эти письма отвечаю.

Мартышка долго молчала. Мы уже пошли домой, купили по дороге ей сосиску, а она все молчала. И даже не съела ее.

– Я тебе сейчас объясню, – сказала она наконец, положив лапу на сосиску. Мол, буду говорить правду и только правду. – Видишь ту дворнягу? – спросила меня Мартышка, кивая на пожилую псину, наблюдающую за нами. – Присмотрись к ней. – Я закурил и начал наблюдать за собакой, наблюдающей за нами. – Отдай ей сосиску, – вдруг сказала Мартышка. Я чуть горящую сигарету не проглотил. – Отдай, отдай, – приказала Мартышка и добавила: – Мне еще купишь.

Я успокоился и кинул собаке сосиску. Как сейчас помню, это была баварская, с сыром. И эта баварская с сыром – она даже не успела упасть на землю: собака поймала ее на лету и проглотила.

– И что? – обернулся я к Мартышке.

– Пошли, – скомандовала она.

Ну мы и пошли, а собака немедленно двинулась следом.

– Даже опытная бродячая собака, – прокомментировала происходящее Мартышка, – если бросить ей сосиску, то она хоть на миг да начнет строить какие-то иллюзии, и несколько метров осторожно будет идти за тобой, – вовсе не в ожидании новой сосиски, а в надежде, что ты не захлопнешь перед ней дверь.

Я чуть не заплакал, честно.

– Если поставить перед маленьким уличным котенком блюдце молока, он будет лакать, одним глазом кося на тебя, и немедленно побежит за тобой, бросив молоко, как только поймет, что ты уходишь, – продолжила свой катехизис Мартышка.

Мне снова удалось не зареветь. Ну почти.

– Но страшнее всего, – продолжила Мартышка, – когда опытная бродячая собака внезапно начинает вести себя как маленький дворовый котенок: лакает, одним глазом посматривая на тебя, и, бросая все, бежит следом – и со всего маху разбивается о захлопнутую перед нею дверь.

Мартышка вроде бы о собаках говорила, но я все понял. Про себя – я ведь и сам был той собакой. И про то, зачем люди пишут Богу. И я быстро пошел к магазину обратно – мне все равно нужно было скрыть свои слезы от Мартышки. Но я ни хрена не понял. Я купил килограмм баварских, но я ни хрена не понял. Я это понял – ну, то, что я ни хрена не понял, – когда вернулся с этим килограммом сосисок. Мартышка на меня посмотрела – и вот тогда я все понял. А когда я понял все то, что я не понял сразу, – мы пошли. Мы – это я, Мартышка, пожилая псина и килограмм сосисок. Мы долго искали, но в конце концов встретили Дзампано. Ну того, что тень тени того Дзампано.

– Знакомьтесь, – сказал я Дзампано, показав на пожилую псину. – Это Джек.

– Дзампано, – представился Джеку Дзампано. В смысле Шмуэль. Шмуэль представился и засмеялся. И Джек тоже засмеялся. Ну в смысле пожилая псина, ставшая Джеком. А еще она – ну, пожилая псина, ставшая Джеком, – она помолодела. И они ушли, смеясь. Счастливые. Помолодевшие. Оба – и Джек, и Дзампано. В смысле Шмуэль. А мы – мы с Мартышкой вернулись на Шивтей Исраэль, 24. Ну потому что нам притащили еще полтора десятка мешков с письмами и потому, что я все понял. И для чего мы тебя придумали. И для чего ты нам понадобился.

А вот ты, похоже, этого так и не понял. Ты – это Бог. Ну да я тебе через два часа и десять минут все объясню. Вернее, через два часа и десять с половиной минут. Но объясню. На баварских сосисках. Если, конечно, у тебя там есть баварские сосиски. И если ты есть.

Правило Розенталя

А сосиски я Мартышке отдал. Весь килограмм баварских. Сам только две штуки съел. Ну потому как воздастся каждому по делам его. Мартышка же мне и на письма помогала отвечать. Их теперь нам уже не приносили, а привозили. Сначала просто на машине, потом на такой ISUZU строительной, а потом – вообще на грузовике.

Знаешь, в 1971 году в издательстве «Искусство» издали письма Рильке. А Евгений Головин, который сам по себе Рильке и даже больше, решил, что двух писем не хватает, сам написал их, сам перевел на немецкий и сам вставил в книгу. Какие конкретно письма – никто не знает. Ну кроме Рильке и Головина. Мартышка сама не писала, конечно, но подсказывала. Возможно, лучшие письма Рильке написал Головин. А лучшие письма Бога – сто пудов те, что мне Мартышка диктовала.

А еще меня, конечно, орфография утомляла. Ну Бог же не может писать с ошибками. Приходилось каждое слово проверять. И вот как-то я курил и вспоминал правило великого Розенталя. Ну то, как правильно писать «похуй» – вместе или раздельно. Если вы вдруг не знаете, то знаменитый филолог ответил на этот вопрос так (уверяют, что его спросил какой-то юноша на лекции): «Если это характеристика моего отношения к вам, молодой человек, – то слитно. А если обозначение глубины великой еврейской реки Иордан, то раздельно». Великая еврейская река Иордан, конечно, глубже, но в данном случае Розенталю было похуй. Так вот: одну сигарету вспоминаю Розенталя, вторую – и вдруг Мартышка залаяла. Обычно она со мной по-русски говорила или на иврите, а тут залаяла. Ну как залаяла. «И запоет твой старый пес нечеловечьими стихами», – когда-то пророчествовал Дядя Го в «Картиннике». Вот так и Мартышка залаяла – нечеловечьими стихами. Я сначала не понял – я собачий язык до сих пор до конца не выучил, – а Мартышка на письмо показывает. От Недаши. Мартышка его по запаху нашла. А я его прочитал. Вернее, сначала вспомнил, что Недаша обещала написать тебе. Ты – это Бог. Она еще сказала мне: я напишу ему. А ты – ну то есть я – ответишь. Ну потому что Недаша знала, что ты не ответишь. Потому что тебе – согласно правилу Розенталя – похуй.

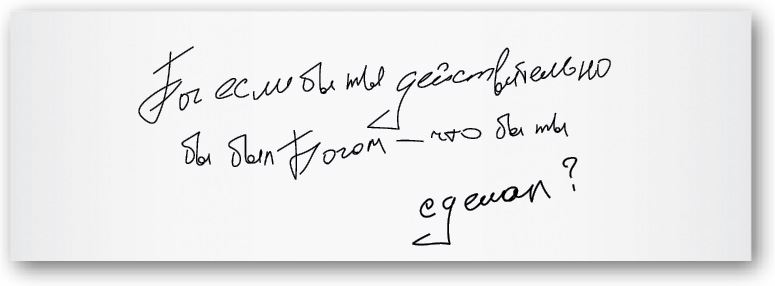

Если бы ты действительно был богом – что бы ты сделал?

А вот мне – мне не похуй. Ну да я и не Бог, слава тебе господи. В общем, открыл я конверт. Даже не так: нетерпеливо открыл конверт. Нет, снова не так: разорвал. В письме была всего одна строчка.

Слово «Бог» не было отделено запятой, а ведь обращения на письме всегда выделяются запятыми. Это вам любой Розенталь скажет. Но Недаша и предупреждала меня, что пишет с ошибками. А я ей ответил тогда, что живу с ошибками. Хотя Недаша и не услышала – уехала. А Мартышка тоже прочитала письмо и сказала мне, чтобы я не отвечал. Но я – я же живу с ошибками, – я ответил. Как мог – так и ответил. По крайней мере, честно. Я написал, что если бы действительно был Богом – то убил бы себя. Потому что ничто другое не поможет. Ни Богу, ни людям. И объяснил. Как мог. Получилось такое вот Бытие, прости меня, Господи, еще раз. Ну если ты есть, конечно.

Сначала Бог создал людей, чтобы они в него верили. А потом Бог начал их убивать. Людей. Ну потому что они не верили в него. Или верили в него плохо. На время помогло. Но потом люди принялись сами убивать друг друга – из-за Бога. Дым от даров Богу не туда пошел – это вполне себе причина, чтобы убить. А ветра, типа, вообще не существует – только милость Божья. Ну или немилость. Но Богу и этого стало мало. Он стал требовать, чтобы люди убивали своих детей во имя Бога. И люди убивали. Иногда Бог в последний момент барана подсовывал, но чаще – не парился. Люди тоже перестали париться и стали убивать. И своих детей, и чужих. А в Бога перестали верить. Ну потому что как можно верить в Бога, который заставляет убивать детей? И тогда Бог убил своего сына. На время помогло. Хотя нет, не помогло. Люди еще больше стали убивать. Ну потому что дурной пример заразительный. А это был очень дурной пример. А потом людям стало недостаточно убивать людей. И они захотели убить Бога. Но не смогли. Ну потому что нелегкое это дело – убить Бога. Сам пробовал, знаю. Остается только одно: Бог должен убить себя. Ну если он вообще есть.

Я написал все это без ошибок, но это была ошибка. Ошибка – не то, что написал без ошибок, а то – что вообще написал. Мартышка мне так и сказала. Но я – я живу с ошибками. Я это еще тогда сказал Недаше. Правда, она не услышала. И Мартышке я то же самое сказал.

Я не знаю, есть Бог или нет, я не знаю, что Бог сделал бы, если б действительно был Богом, я вообще мало что знаю. Знаю, что живу с ошибками, а скоро совершу последнюю ошибку – умру. Через два часа и девять минут. Вернее, через два часа и девять с половиной минут.

Я плыл по теченью

А потом я сделал самолетик. Бумажный. Из твоего письма к Недаше. Ну как твоего. Ты его не писал, конечно, – но ты же сам попросил меня на письма отвечать, официально и все такое.

– Ты зачем это? – спросила меня Мартышка. Вот прям теми же словами, что в «Забриски-пойнт» Антониони.

– Чтобы улететь с Земли, – ответил я. Вот прям теми же словами, что в «Забриски-пойнт». Так у Антониони парень объяснял девушке, зачем он украл самолет. Ну помните: их город был мал, они слышали, как на другой стороне мешают ложечкой чай. Он поэтому и украл самолет. Ну и я – поэтому. Только я не украл, а сделал.

Кстати, его звали Марк. Ну того парня из антониониевского «Забриски-пойнт». А в жизни его тоже звали Марк. Знаете, что было с этими Марками потом?

Киношного – его убили, понятное дело. А с тем Марком, который некиношный, было еще хуже. После фильма он стал звездой, но откуда было ему знать про добро и зло – он же не был Богом. Он плыл по теченью и то ли пропил, то ли прогулял все свои деньги. Он плыл по теченью и попытался ограбить банк. Он плыл по теченью и получил пятнадцать лет. В тюрьме был спортзал, а на другой стороне мешали ложечкой чай. А Марк – он плыл по теченью и мог бы здорово накачаться за эти пятнадцать лет.

Точно никто не знает, но говорят, что его убили. Два зэка схватили гриф штанги и не давали Марку его столкнуть, пока он не задохнулся. Этих двоих никто не видел. В протоколе о смерти – сухо, как и полагается в протоколах о смерти, – записано: падал теплый снег, струился сладкий газ, а Марк умер от удушья. Он плыл по теченью, и это теченье принесло его нагим на холодный стол.

Со мной – та же херня. Я плыл по теченью, и это теченье привело меня на улицу Шивтей Исраэль, 24. Я плыл по теченью и отвечал на письма людей к Богу. Я не был Богом – откуда мне знать про добро и зло. Я плыл по теченью и сделал самолетик, чтобы улететь с Земли.

Мой личный забриски-пойнт

А потом вообще полный Забриски-пойнт начался. Не антониониевский, а мой. Хотя и антониониевский тоже. У него в начале фильма все кричали чего-то, руками махали – протестовали. Против всего плохого и за все хорошее. Против тебя. Или за тебя. Ну у них, правда, другой бог был – Карл Маркс. Ну это тот еще бог. Хотя и ты тоже – тот еще Бог. Ну если ты вообще есть.

В общем, я начал пинать эти мешки, раскидывал письма. Орал что-то тебе. Не помню что. Но орал – точно. И точно – тебе. Ну и абсолютно точно – не Карлу Марксу.

Пол был полностью усыпан письмами. Стул, который стоял на полу, усыпанном письмами, – тоже был усыпан письмами. Стол, который стоял на полу, усыпанном письмами, – тоже был усыпан письмами. А вот чайник, который мне принес Мордехай Пинскер и который стоял на столе, усыпанном письмами, – он не был усыпан письмами. Ну а где вы видели чайник, усыпанный письмами? Письма с чайника падали на стол, и без того усыпанный письмами. А со стола письма падали на пол, усыпанный письмами. Вообще все было усыпано письмами. Ну кроме чайника. А я в каком-то охренении – хотя я знаю в каком, как в «Забриски-пойнт», – так вот, я в антониониевском охренении пинал мешки с письмами, хватал конверты за шиворот и тряс, пытаясь вытрясти из писем душу. И я вытряс.

Правда, не душу, а буквы. Но, может быть, это и была душа. Черные муравьи русского алфавита, тараканы английского, многоножки китайских иероглифов, черные метки немецкого и скарабеи иврита – все было усыпано буквами. Пол был полностью усыпан буквами. Стул, который стоял на полу, усыпанном буквами, – тоже был усыпан буквами. Стол, который стоял на полу, усыпанном буквами, – тоже был усыпан буквами. И даже чайник, который мне принес Мордехай Пинскер и который стоял на столе, усыпанном буквами, – он тоже был усыпан буквами.

А вот потом и случился мой личный Забриски-пойнт. Прямо в отделении почты, что на Шивтей Исраэль, 24, где я получал на несколько сот шекелей больше, чем раньше. Буквы стали падать прямо с потолка. Хотя, скорее всего, это были не буквы. Или не совсем буквы. Это было как теплый снег – только буквы. Черные. С потолка отделения почты, что на Шивтей Исраэль, 24, падал черный снег. А на другой стороне Шивтей Исраэль – там, где нечетные номера, – там мешали ложечкой чай. А еще мусорный ветер. Он распахнул двери и окна почты Бога, и по улице Шивтей Исраэль черной поземкой стелились буквы. А я не мог пошевелиться – я лежал и смотрел, как падал черный снег. Я лежал, укутанный черным саваном. И этот саван крепко-накрепко держал меня в своих мягких лапах. Да, забыл сказать, – играл НАУ. Ну потому что это был мой личный Забриски-пойнт. А потом с неба свалилась твоя подпись – ну тот росчерк, что Фредди Меркьюри рисовал на сиськах фанаток. Он упал мне на грудь, как гриф Марку в спортзале тюрьмы, и я не мог его столкнуть. Как Марк в том спортзале тюрьмы. И как тогда у Марка в тюрьме, вас было двое – ты и твой второй. И вы держали этот гриф у меня на груди, чтобы я не мог его столкнуть. Говорят, последние слова Марка были: ради всего святого. Непонятно, правда, кто это говорит. Там ведь никого не было. Ну кроме тех двоих, которых никто не видел. Не знаю, сколько весила та штанга, которой убили Марка, но твоя подпись с росчерком, как у Фредди, была неподъемна.

– Ради всего святого, – задыхаясь, сказал я.

– Святого? – переспросил ты. Или твой второй.

– Я же тебе уже говорил: у меня нет ничего святого, – усмехнулся кто-то из вас и надавил на гриф, лежащий у меня на груди.

– И я тебе тоже говорил: нет у меня ничего святого, – надавил со своей стороны второй.

Ты и твой второй, у которых нет ничего святого, продолжали втискивать в меня подпись Бога. А уже умирая, я вспомнил. Я вспомнил, как звали ту девушку, – ну которая была с Марком в «Забриски-пойнт» Антониони. Ее звали Дарья. Даша. Как и в моем личном Забриски-пойнт. А как вспомнил – сразу умер.

«Падал теплый снег, струился сладкий газ»

Я бы и правда умер там – на Шивтей Исраэль, 24, если бы не Мартышка. Она спасла меня. Мартышка прогнала и тебя, и твоего второго, и я сумел сбросить с себя штангу. А потом она вытащила меня из-под наваленных букв – из-под тараканов английского, многоножек китайских иероглифов и муравьев русского на улицу. А гриф – ну твоя подпись с росчерком Фредди, – она на полу осталась валяться.

Мартышка лаяла, забыв человеческие языки, а я стоял и смотрел на здание почты – той, что на Шивтей Исраэль, 24, где я получал на несколько сот шекелей больше, чем раньше. А потом почта взлетела на воздух. Взорвалась, как в «Забриски-пойнт» Антониони. А потом – взорвалась еще раз. Как у Антониони в «Забриски-пойнт». А потом почта Бога еще раз взлетела на воздух. И еще раз. И еще раз пятнадцать или шестнадцать. Медленно. Красиво. Как в «Забриски-пойнт» Антониони. Звучала Careful with That Axe, Eugene пинков. Как и в «Забриски-пойнт». Вернее, у Антониони эта вещь называлась Come in Number 51, Your Time Is Up. И в «Забриски-пойнт» это была инструментальная вещь. А в моем Забриски-пойнт слова были. Их когда-то Илья Кормильцев написал. Специально для моего личного Забриски-пойнт. Они плыли по теченью, оно их принесло нагими на холодный стол.

Падал теплый снег, струился сладкий газ.

Что-то большее,

чем просто выгорели брови

Я сначала думал, что это только у меня в голове почта Бога взорвалась. Ну типа как в кино. Но оказалось, что все как у Марка, – его и в кино убили, и в жизни. В общем, почты Бога, той, что на Шивтей Исраэль, 24, больше не было. А вот с чайником, ну с тем, который мне когда-то принес Мордехай, с чайником, на подставке которого было написано фломастером

Мир кончился

Куда ехать, мы с чайником не знали. Зачем – тоже. Поэтому я включил радиоприемник. Так себе логика, конечно, – но сработало. Из встроенных динамиков «бьюика» раздался голос. Это был тот же ржавый голос – ну тот, который «Богу все равно, есть он или нет», но то ли акустика в «бьюике» была превосходная, то ли еще что-то, – теперь вместо ржавчины был бархат. Может, голос стал пить сырые яйца по утрам, а может, даже делать гимнастику Стрельниковой. Голос, который стал пить сырые яйца по утрам, а может быть, даже делать гимнастику Стрельниковой, скомандовал: «Поверните направо, на улицу Невиим». Я повернул. «Прямо – сто пятьдесят метров, – сказал голос. – Затем поверните налево». Я так и сделал. И, повинуясь голосу, мы выехали из Мусрары на шоссе № 60, которое в этом месте называлось улицей Инженерных Войск. «Держитесь левее, – сказал мне голос. – Через двадцать метров съезд на улицу Абрикосовая». Абрикосовой улицы в Иерусалиме просто не могло быть, но она была. Улицей ее, конечно, назвали на вырост – это была совсем маленькая, узкая, вся в канавах и курах грунтовая дорожка длиной в «бьюик». Судя по реакции, куры улицы Абрикосовой впервые в своей куриной жизни встретились с Buick Special 1952 года серого цвета, ну а серый Buick Special 1952 года, сто пудов, впервые увидел кур. У «бьюика» давление в шинах повысилось, а одна из кур яйцо снесла. Не знаю уж, что там было бы дальше, но голос скомандовал: «Сверни на Виноградную». Я с трудом оттащил «бьюик» от кур и свернул. На Виноградную. А потом голос приказал свернуть направо – на Тенистую. Я уже ничему не удивлялся – свернул направо. На Тенистую. «Сейчас он скажет: постой в тени», – подмигнул я чайнику. Чайник смотрел в окно и не ответил. И голос тоже молчал. Я даже громкость радиоприемника прибавил – тишина. Зато зажегся значок на приборной панели: перегрев двигателя. Пришлось все-таки постоять в тени. Это была странная тень. Какая-то не такая. Не знаю, как объяснить. Обычная тень – она как шелк. Или как облако. А эта тень была не такая. Вот на Венере облака состоят из серной кислоты. Эта тень и была таким облаком – с Венеры. Я посмотрел на чайник – он тоже неуютно себя чувствовал в этой кислотной тени, хотя и старался не подавать вида. В общем, как только погас датчик, мы сразу уехали. Вишневая, Грушевая, потом еще какие-то плодово-ягодные улицы Иерусалима, и то ли на Сиреневой, а может, на Каштановой голос сказал мне свернуть налево. Я свернул. А «бьюик» вдруг резко остановился. Я сначала подумал, что бензин кончился, но это мир кончился. Дальше дороги не было. Дальше вообще ничего не было. Соф хаолям, смола, сказал мне мой ивритоязычный чайник. В смысле – приехали. Всё. Мир кончился.

Там, где мир уже кончился, а не мир еще не начался

Там, где мир кончился, – был обрыв. Нет, не так. Там был пиздец. Ну и обрыв тоже. А глубоко внизу начинался не мир. Не мир – он на то и не мир: он не был похож на мир, а был похож на пустыню из фильма Антониони. Ту самую – из «Забриски-пойнт», к которой приехали Марк и Даша. На сером Buick Special 1952 года. В жизни эта пустыня была еще более пустынной, чем в фильме Антониони. В ней не было ничего, кроме песка. Океан песка. Мертвый. Мертвый океан. Очень океан и очень мертвый. Ну, может, и не мертвый, но не живой – точно. Ну, наверное, в не мире так и положено. Там все – не живое. Вместо воды в не мире – песок. Причем тоже какой-то не живой. Наверное, такой песок на Венере. После дождя из серной кислоты.

Но больше всего этот не мир был похож на застывшую тьму над бездной. Ту, которая была тогда, когда ничего не было. И над которой витал твой дух, собираясь с духом, чтобы создать из не мира мир. Именно туда привез меня серый Buick Special 1952 года. И там – на самой грани, – где мир уже кончился, а не мир еще не начался, – теперь стоял я и всматривался в бездну.

Чем больше вглядываешься в бездну, тем больше тебе пиздец. Это тебе любой Ницше скажет. И пока я вглядывался – я понял, что уже был там. В не мире. Ну не именно в этом не мире, а как бы в его филиале. Это как с «Макдоналдсом» – вроде все одинаково, только немного по-другому. Спроси у Тарантино. Квентин лучший в этом мире спец по «Макдоналдсу». А может, и в не мире тоже. И он тебе скажет, ну если, конечно, не пошлет сразу на хер, что и четвертьфунтовый чизбургер, и роял чизбургер – это все равно чизбургер. Я подсчитал – я был уже в трех филиалах не мира. Один филиал не мира – он в храме Гроба Господня был. Ну, может, и не совсем в храме, но вход в него – точно через храм. Правда, не уверен, что сам смогу найти дорогу – без Недаши. А она – она гайки с привязанными к ним белыми тряпочками кидала и так определяла, куда идти.