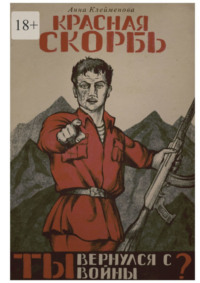

Красная скорбь

Женщина похожа на американскую певичку – с кудрявой головой, большими кошачьими глазами и тонкими забирающимися ему в волосы пальцами.

Антон сверкнул рыжим огоньком сигареты.

Если бы ему ещё было дело до этой шлюхи.

Во всех снах она появлялась со скинутыми на одну сторону лба кудряшками – и во всех снах из-под упавших волос пробивался красно-фиолетовый вздувшийся синяк. Антон стиснул зубы: как будто ему должно быть за это стыдно.

Как будто он должен забыть, что «изменять военным это нормально, их всё равно месяцами дома нет». Стерва.

Антон вышел на улицу. Небо такое же, как в родной деревне: столько же ярких стекляшек-звёзд, разбросанных по темноте; также заползает под куртку прохладный ветер. Иногда приходится одёргивать самого себя – здесь всё совсем другое, и найденные на кастрированных трупах записки «неверные русские свиньи не будут плодиться на этой земле» иногда – всё чаще – напоминают об этом.

Будь его воля, Антон бы перерезал к чертям всех афганцев – дед-Вова рассказывал, что нацисты тоже так говорили.

Во всяком случае, это честнее, чем раз за разом передаривать дружественный социализм.

Остатки сна вытряхнулись из головы – это ещё не самое худшее, обычно быстро проходит. Дольше зудит в мыслях, если Антон видит всё то же самое: но вместо добрых приветствий бьёт бывшую жену тем же ножом, которым недавно отправил к Аллаху молодого духа. Вместо радостных криков «папа, папа» Наталочка закрывает лицо руками и случайно задевает ногой со звоном падающие ряды пустых бутылок.

Потому что такие сны ярче. Как в жизни.

Горячий фильтр неприятно коснулся съеденного красными дутыми шрамами пальца. Антон несколько секунд, задумавшись, погладил себя по больной руке, растоптал остатки выкуренной сигареты мыском ботинка и вышел наружу: однажды из-за какого-то молодого пацана, курившего ночью, по его роте открыли огонь. Обидно представлять, как кому-то придётся объяснять семье, что их сын погиб по собственной глупости.

Но Антон всё ещё уверен: лучше уж так, чем вернуться домой.

Красные горы казались тёмно-фиолетовыми в ночном свете. Здесь никто не любил ночь: может быть, афганцы найдут удачный момент, чтобы отомстить за своих погибших братьев – они всегда приходили тихо, зажимая рот рукой и проводя по горлу; а может быть, начальнику роты станет плохо, и он устроит внеочередной погром.

Среди камней и выступов застыла худая фигура часового в широкой военной форме. Главное, чтобы не заснул.

Заснувших на ночном дежурстве обычно били. Не со злостью, а со страхом – и это было гораздо больнее. Начальники никогда не останавливали, а иногда присоединялись: все понимали, что спать на дежурстве – это всё равно, что своими руками потрошить каждого своего товарища.

Антон разглядел дрожащие в темноте плечи. Услышал сбитые, как будто захлёбывающиеся вдохи и выдохи. Наверное, кто-то из недавно прибывших. Остальные уже устали бояться.

Фигура часового пошевелилась. Антон нахмурился и ускорил шаг: подрагивающие то ли от страха, то ли от нетерпения руки дежурного приподняли автомат и приставили куда-то к подбородку. Всхлипывания на несколько секунд усилились.

Антон в армии почти всю жизнь: он умел бесшумно ходить и хищно выныривать из-за плеча, выбивая из рук оружие. Часовой испуганно вздрогнул и скользнул рукой к ножу в кармане. Этот ещё ничего – некоторые закрывали лица руками.

В едва заметном свете тусклых звёзд Антон рассмотрел молодое красивое лицо, грязное от красно-серой горной пыли и поблёскивающее от размазанной по подбородку влаги. Этот из новеньких – белорус, кажется.

– Какого хрена ты творишь? – кто-то говорил, что лучше бы Антон кричал и брызгал слюной, как некоторые его товарищи. Но он слишком редко повышал голос, и единственное, что выдавало его клокочущую злость – дёргающаяся среди бугорков шрамов жилка над искалеченной бровью. Наверное, не лучшее, что может увидеть солдат посреди ночи.

– Виноват, майор Св… Клочков, – часовой прикрыл рот тыльной стороной ладони и громко втянул воздух носом, стараясь избавиться от предательской дрожи в голосе и в лице.

– Тихо, – Антон положил автомат в сторону. – Кто вас в учебке оружие держать учил? – раздражённо сплюнул он через плечо. – Порвал бы себе всё лицо в таком положении, – пару лет назад один решил вот так же покончить с собой: прислонил к подбородку, нажал на спусковой крючок – и ещё несколько минут собирал разлетевшуюся по камням челюсть вперемешку с зубами. Не туда прицелился.

– Виноват, майор… – часовой надрывно выдохнул и не смог договорить.

– Фамилия.

Солдат стыдливо спрятал лицо в ладонях и несколько раз мотнул головой.

– Из Минска на неделе прибыл? – Антон знал имена всех в своей роте. Ему было всё равно, кто есть кто и кого какая постигнет судьба. Но в армии учили выполнять свою работу качественно.

– Микита Лаптёнок, майор, – часовой не поворачивался. То ли ему было страшно смотреть на командира, то ли стыдно показывать заплаканное лицо, то ли всё сразу.

– Слушай сюда, Лаптёнок, – Антон сел на камень рядом и за подбородок развернул Микиту к себе. Его шепчущий покорёженный голос казался ещё тише в тесной тюрьме из гор. Тем лучше – любой шум афганской ночью мог стать последним. – Дождись первого боя. Захочешь стреляться – стреляйся там. А сейчас ты за всех отвечаешь. Убиться здесь – то же самое, что уснуть.

Микита почесал голову и скривил губу, сдерживая новые слёзы. Антон коснулся взглядом коротко стриженных волос Лаптёнка: видимо, о вшах его тоже не сразу предупредили.

– Я домой хочу. Биджо предложил палец отстрелить, чтобы домой отправили.

– Здесь все домой хотят, – Антон нахмурился. – А как дома окажутся, всё отдадут, чтобы оттуда уйти. Когда спал в последний раз?

– Два дня назад, – Микита устало хватался за остывший воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. – Не мог уснуть. Жарко.

– Скоро привыкнешь, – Антон завернул рукав на здоровой руке. В темноте получилось разглядеть разодранные белые шрамы от ногтей. – Потом придётся самому себя царапать, чтобы не спать. Все привыкают. И к жаре, и ко вшам, и к болезням.

– И к тому, что убивают?

К этому в первую очередь. И к тому, что ты; и к тому, что тебя.

Антон не ответил.

– Я дома часто дрался. Думал, что на войне тоже драться буду, защищать.

– Что защищать?

– Дом.

– Чей? – короткая приподнявшая шрамы усмешка. – То, что здесь происходит, ещё ни одного человека не сделало лучше. Надо терпеть и слушаться, – в детстве он думал, что его дед-Вова должен быть благодарен войне: такой он стал мужественный и храбрый, столько историй о благородстве своих друзей знал, что ни один фильм не захватывал так же сильно, как эти усталые рассказы.

Потом Антон понял, что, наверное, дед-Вова всегда был храбрым. А после войны он просыпался по ночам, чтобы выпить стакан самогонки и снова лечь спать. После войны он иногда подолгу смотрел на свою искалеченную руку, а потом смахивал с рябых щёк слёзы и просил Антона пришить пуговицу.

После войны он научился быть сердитым.

– Я боюсь.

– Разучишься, – Антон пожал плечами. – У меня остался чай. Зайди, выпей и ложись спать.

– Майор Клочков, у меня дежурство.

Антон раздражённо вздохнул. Не хватало ему ещё после такого дежурства отправлять ребят отскребать мозги от камня.

– От тебя никакого толку на дежурстве, иди спи. Слёзы вытри и иди тихо, – Антон перевесил автомат на плечо. Микита смотрел на него, как на привидение. – Если завтра лучше не станет, соглашайся с Биджо на палец.

Первого боевого задания у Лаптёнка ещё не было. Значит, ещё есть шанс не остаться в Афганистане навсегда.

= 3 =

Дома Микита любил ночи, казавшиеся ему бесконечными: бессонные, пахнущие весной, теплом и дешёвым разбавленным пивом из соседнего магазина. В одну из таких ночей он впервые остался с девушкой. До сих пор не рассказал друзьям со двора, что даже не успел как следует во всём разобраться – постоянно боялся, как бы мама неожиданно не вернулась с суточного дежурства в больнице.

Ему хватило и прошлого раза – когда она почувствовала на кухне не успевший выветриться запах сигарет.

В майской темноте, заедая подкатывающий сон остывшей сарделькой, Микита сидел на диване у своего друга и убористо выводил на исписанных тетрадных листах ответы к завтрашней контрольной. «Ещё десять вопросов осталось повторить, может, ну их нафиг, а?», – и сразу же возмущённая история почти уснувшего прогульщика-Николы, как в прошлый раз он выучил все задания, кроме одного, «и догадайтесь, мать его, какое попалось!».

Эта ночь не была похожа ни на одну из минских.

В обрывках нескончаемых снов Микита пытался убежать то от красного пыльного урагана, то от рычащего танка (таких огромных, наверное, и в жизни не бывает), то от чудовища с обожжённым красным лицом: последний раз он видел похожего у друга на кассете с ужастиками. Как раз за пару недель до отлёта.

Ураган-танк-обожжённый подкрадывались совсем близко, хватали за ноги, за горло – и земля выскальзывала из-под ног, с треском разваливаясь где-то далеко внизу.

Микита просыпался – или ему казалось, что просыпался, – делал несколько глотков остывшего майорско-антошинского чая, вытирал влажное лицо ладонями и снова прятал голову в разбросанные по столу локти. Он всегда догадывался, что школьное умение засыпать прямо за партой пригодится быстрее, чем все эти мудрёные формулы.

К утру (в комке разбросанных далеко друг от друга мыслей Микита успел прикинуть, что наступило утро – стало слишком душно) кошмары прошли.

Рёв ветра, шум танковых моторов и хрипое кряхтение изжаренного в огне монстра растворились в противно трещащей за головой тишине.

Микита проснулся в темноте, но сразу понял – он дома.

Без света не видно ни открытого окна, за которым почему-то брызжет чёрный снег; ни висящих за книжной полкой часов – хотя ясно, что они уже и не ходят, – ни замеревшего холодной шерстяной кучей кота, забравшегося на спинку дивана.

Последний раз Микита чувствовал себя также плохо, когда поспорил с выпускниками, что может выпить сколько угодно водки и не запьянеть – потому что подслушал недавно, как дед делился с соседом «рабочим советом трезвости, ну, честное слово, от бабки только так спасало, царствие ей Небесное».

Ещё неизвестно, от чего на утро было хуже: от стыда за прошедшую ночь, от тяжёлой головы и дрожащих коленок или от усталого маминого: «Значит, это ты у меня так вырос?».

Только в тот раз было солнце. От него, конечно, хотелось спрятаться под одеяло с головой, но оно было, и значит, всё позади – а сейчас непонятно: то ли ночь, то ли вечер, то ли раннее зимнее утро со снегом, пахнущим пеплом.

Микита сел на диване. Из коридора лился тусклый жёлтый свет, больше похожий на мутное старое пиво, чем на белые вспышки ламп. Из тишины пробивались чьи-то знакомые голоса – но слишком далеко.

Микита потянулся к выключателю – он не слушался. Похоже, провода перегорели – такое уже было недавно. Они с папой всю ночь тогда провозились, а мама подбадривала «своих работничков» печеньем.

Дышать всё сложнее – как будто что-то тесно жмёт в груди. Микита опустил голову вниз: нарядная форма. Не та, которую обещали в служебке, а напоминающая какую-то из кассетных боевиков – то ли про прошлое, то ли про будущее – и жутко неудобная.

Как кокон.

Искрящиеся смехом голоса приближались в темноте. Наверное, какой-то праздник. И, наверное, Миките сильно попадёт, если он так и не сядет со всеми за стол и не сыграет на гитаре несколько маминых любимых песен, пока все будут подпевать, чокаться пузатыми рюмками, а, может быть, даже плакать.

Гитары на её привычном месте тоже не было. Только залитый чёрными вспышками ковёр на стене и сползшее с дивана покрывало – попадёт же от мамы.

Микита плёлся по тёмному от грязного света коридору и поправлял форму, как будто совсем новую, с ещё торчащими из-под рукавов жёсткими нитками и намертво вколотыми в грудь орденами.

Вместо родной кухни – что-то похожее на очередь за колбасой: по крайней мере, также непонятно, откуда здесь так много дышащих друг другу в затылок раскрасневшихся людей и как все они помещаются на таком маленьком участочке. Миките показалось, что здесь вообще все, кого он хоть сколько-то помнил за свою жизнь. А, может, даже ещё кто-то.

И всех плохо видно в кухонных сумерках.

Мама, конечно, в самом центре – низко наклонилась над столом и над чем-то плачет. Мама всегда плакала на праздниках: то от «таких добрых слов, спасибо вам, родные»; то от подарков, которые «да и дарить-то не стоило, они же дорогущие»; то просто от того, что уже сто лет никого не видела и успела очень сильно соскучиться.

Почему плакала на этот раз – Микита пока не понял, но подозревал, что ото всего сразу.

Папа стоял рядом – по его лицу вообще непонятно, счастлив ли он, расстроен или просто устал настолько, что лучшим праздником для него был бы одинокий вечер перед телевизором.

Дед одной рукой обнимал микитиного младшего брата, а второй – Любавку в тёмном платке, робко жмущуюся подальше от стола. Микита хотел крикнуть ей что-нибудь, но решил, что она опять цыкнет зубом, рассмеётся и назовёт его дурачком. Не при отце же ему это слушать.

Тётьку Лёньку никуда не приглашали уже почти пять лет, но она всё равно приезжала почти на все праздники, а в этот раз даже привезла с собой то ли сына, то ли племянника, которого никто не любил. На прошлый Новый год он своровал из-под ёлки все конфеты и отдавил хвост дремавшему коту.

Мамины подруги с работы, папин товарищ из гаража, тот самый дедушкин сосед, мечтающий о вечной пьяной трезвости, микитины школьные, дворовые и армейские (когда только успел?) друзья – все стояли на кухне, сливаясь с полутьмой и друг с другом, держали в руках рюмки и смотрели опустевшими взглядами на стол.

Даже Череп и Биджо почему-то здесь – один не моргает и, кажется, спит стоя, а второй уже подбирается ближе к молодой маминой ассистентке и изображает при этом какой-то дурацкий печальный вид.

– Сегодня мы хотим выпить за знатного жениха, примерного сына и надёжного товарища, – грузно бросило в собравшихся единственной незнакомое лицо, возвышавшееся над столом. Микита нахмурился, подвинул кого-то из не заметивших его гостей в сторону и, прищурившись в темноте, пытался рассмотреть говорящего. Широкий мясистый рот этого лица казался ещё шире на фоне жиденький гитлеровских усиков – остального не видно. – А самое главное – мы пьём за блестящего, понимаете ли, солдата.

Микита перебирал в голове те десятки подходящих друг другу слов, которые обычно слышал на день рождения. Ему хотелось побыстрее сложить из них собственный тост. И попить.

Узнать бы ещё, что за повод.

Микита подошёл ещё ближе.

– Хорошо Родине послужил! А потом, как послужил, – сразу домой. Теперь он только вам нужен! А нам уж, понимаете, нет.

Мама наклонилась ещё ниже.

Микита остановился около стола. На нём – какой-то большой ящик, пропахший пылью и грязью – и стеклянное окошечко.

– Пьём за афганского солдата!

Микита почувствовал, как пол уходит из-под ног. Как все лица медленно, будто пластилиновые, поворачиваются к нему и разорванно раскрывают молчаливые рты. Как последние искорки бутылочного света гаснут в темноте.

– За Микиту Лаптёнка – он был хороший человек!

Из стеклянного окошечка на него смотрели собственные потухшие глаза, растёкшиеся по сбитому фиолетовому лицу.

…Микита проснулся.

Колени и руки неприятно дрожали: может быть, потому что затекли за ночь. Утренняя духота противно щекотала ноздри и пекла под формой. Внутри прожигало холодом. Ничего. Он и к этому привыкнет.

Стыдно.

Как будто Микита ещё в Ташкенте не приучил себя к мысли, что среди гор всё будет зависеть только от него самого: или умрёт, или придёт домой героем, которым мечтал стать ещё в детстве. Который сможет хвастаться формой перед товарищами, девчонками, а главное – перед самим собой.

– Что, и палец на месте?

Микита вздрогнул, поднялся с места, сильно задев бедром острый угол стола и грохнув кружкой с чаем; до боли в лопатках натянул спину и высоко закинул подбородок, сверху вниз глядя, как майор Клочков разбирает маленькие коробки на своём матрасе.

– Здравия желаю, товарищ!..

– Вольно, – он накрыл коробку крышкой и отодвинул в сторону.

Если бы Микита мог загадать любое желание, он бы забыл и про дом, и про мир, и про всё на свете – и пожелал бы сейчас же провалиться под землю. Он вспомнил, как дрожал на камнях вчерашней ночью: как вспотевшей рукой не сразу смог перезарядить автомат с кривым дулом; как по-мышоночьи пискнул под взглядом майора Клочкова.

Сейчас застрелиться хотелось даже сильнее.

– Простите мне моё вчерашнее поведение, – Микита снова вскинул голову вверх. – Я не знаю, что на меня нашло, но такого больше никогда не повторится, я готов к дальнейшему продолжению… то есть, к несению военной службы.

– Сигареты, чай и спички кончились.

Микиту как будто хлопнули по затылку. Или это какая-то тонкая афганская шутка, о которой его ещё не успели предупредить?..

– Сходишь на рынок. В моём сопровождении.

– Так точно, товарищ…

– Вольно, я сказал, – искусанная шрамами щека нервно вздрогнула, и Микита с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Вчера ночью он отгонял от себя мысли, что лучше не вернуться вообще, чем вернуться с лицом, больше похожим на задницу. – Автомат не забудь.

Микита бы хотел пойти на рынок один: вернее, с кем-нибудь из новых товарищей, с Биджо или с Черепом. По пути разговорились бы о первых днях под афганским солнцем. О том, что бояться здесь совсем не стыдно (очень, чёрт побери, стыдно), не зря же ведь у Биджо даже появился «рабочий» план с отстреленным пальцем и внеплановым возвращением домой.

В конце концов, на трижды никому не нужных занятиях по философии грузная старушка с погибающим голосом раз за разом повторяла, что смерти боится каждый адекватный человек. Хуже, когда этот страх растворяется.

Может быть, на рынке даже получилось бы купить маме и Любавке – а лучше сразу обеим – цветные платки. Говорят, в Союзе таких всё равно нигде не достать. Хотя что-то подсказывало, что при майоре будет так же, как и в Союзе.

Микита вспомнил платок Любавы из собственного сна и передёрнул плечами.

На воздухе оказалось даже жарче, чем в душном бараке. Микита устало улыбнулся: почему-то ему вспомнились праздники в школьном зале.

Также потно – потому что открывать окна по правилам не полагается и вообще, «надо было заранее проветривать, если знаете, что запаритесь». Такая же нелепая одежда – собирали из того, что было (потому что только перед самым сном Микита неожиданно вспомнил, что на завтра обязательно нужен специальный костюм). Также много красного – хоть сейчас принимай здесь дедушку Ленина.

Микита пошёл быстрее.

– Вы знаете, – он подстроился под небыстрый шаг майора и пристыжённо опустил глаза в рыжий камень под ногами, – я вам хотел сказать спасибо. Не по уставу, а так, по-человечески, по-товарищески.

– Ну да, а то если не по-человечески, то ты с первого же дежурства военный преступник и дезертир, – равнодушная усмешка. – Вы здесь все такие.

Микита неловко рассмеялся. Ему показалось, что майор был похож на кого угодно: хоть на солдата из старого фильма – зачерствевшего в боях и прячущего сердце под горкой пороха; хоть на его первого учителя труда; хоть даже совсем немного и на отца.

Но никак не на того озверевшего монстра, желающего своим же солдатам быстрее умереть и рассматривающего их законсервированные в гробах тела.

– Я просто думал, что такое только в кино про войну бывает.

– Ты не сравнивай войну и интернациональный долг.

Майор поправил автомат на вспотевшем плече. Микита вспомнил истории, жгучим холодом обдававшие его ночью: в его прозяблом воображении майору Клочкову – тогда ещё Сволочкову – не хватало только измазанного в крови рта. Вчера почему-то казалось, что до этого заключительного штриха осталось совсем немного. Сегодня кажется, что новые товарищи решили разыграть небылицами.

– В дукане держи руку на ноже, – майор сплюнул на душный камень. – Там все хотят от тебя или денег, или жизни.

– Я думал, там только мирные жители. Ну, как на наших рынках, – Миките показалось, что он услышал, как громко цыкнул майорский зуб.

– А у вас в Белоруссии по-другому, что ли?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов