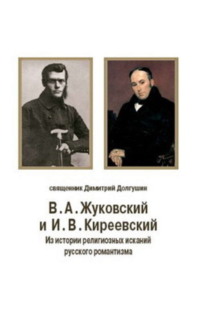

В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма

Авторы работ о Киреевском, вышедших в советское время (Ю. В. Манн, В. И. Сахаров, В. А. Котельников и др.), естественно, не имели возможности писать о его религиозных взглядах и сосредотачивали внимание исключительно на литературно-критическом творчестве Киреевского. Но в последние десятилетия они широко обратились к темам, связанным с изучением его религиозного пути (см. работы Ю. В. Манна и В. А. Котельникова о взаимоотношениях Киреевского со старцами Оптиной пустыни) [Манн 1991; Котельников; 2002].

Предлагаемое исследование является попыткой осмысления истории личных и творческих отношений В. А. Жуковского и И. В. Киреевского в контексте проблемы религиозных исканий русского романтизма. Для решения этой задачи осуществлено выявление фактического материала по истории взаимоотношений между В. А. Жуковским и И. В. Киреевским, исследованы религиозно-этические и религиозно-эстетические мотивы в их творчестве (на основе широкого круга источников – поэзии, художественной и философской прозы, эпистолярия и дневников), уточнено отношение В. А. Жуковского и И. В. Киреевского к религиозным и философским движениям их времени (масонство, немецкая философия, православное духовное предание и др.), проведен анализ изменений в их религиозных взглядах.

Материалом исследования послужили литературно-художественные произведения Жуковского и Киреевского; их критические, религиозно-философские и публицистические статьи; их дневники и переписка.

Несмотря на то, что литературно-художественное наследие Жуковского имеет большую эдиционную и исследовательскую традицию, в его изучении есть еще немалое количество «белых пятен». В частности, из всего творчества поэта периода 1840-1850-х годов внимание исследователей сосредоточилось почти исключительно на переводах восточного и гомеровского эпоса. Художественно-религиозные произведения Жуковского этого времени (такие, как «Капитан Бопп», «Две повести», «Египетская тьма», стихотворное переложение Апокалипсиса, поэма «Странствующий жид»[7]) остаются малоизученными. Между тем, они весьма важны для понимания итогов духовного пути поэта и занимают в его творчестве не последнее место. Как известно, поэму «Странствующий жид» Жуковский называл своей «лебединой песнью».

Что касается литературно-художественного творчества Киреевского, то оно тоже оказалось обойдено вниманием исследователей. В молодости Киреевский писал и стихи (из его поэзии до нас дошла лишь малая часть), и прозу. Киреевскому принадлежат очерк «Царицынская ночь», волшебная сказка «Опал», главы из начатого, но незавершенного романа «Две жизни» и неоконченная повесть «Остров».

Можно сказать, что ни художественная сторона прозы Киреевского, ни ее значение как источника для изучения его взглядов не были до сих пор оценены по достоинству. Распространенным стало мнение о том, что раз Киреевский был прежде всего философом и критиком, то его художественное творчество – вещь второстепенная и не заслуживающая особого внимания. Так, В. И. Кулешов в своей книге «Славянофильство и русская литература» (1976) (см. также его статью [Кулешов 1973]), мимоходом замечая, что «поэтического таланта у него (Киреевского. – Д. Д.) не было», оценивает «Царицынскую ночь» и «Остров» как «слабые произведения» [Кулешов, 34]. Анализу художественной прозы Киреевского посвящен один из разделов коллективной монографии «Литературные взгляды и творчество славянофилов (1830-1850-е годы)». Автор этого раздела, В. И. Сахаров, видит особенность художественного метода И. В. Киреевского в обращении к «аллегории, к архаичному жанру философского аполога-утопии» [Славянофилы, 459], но и он, видимо, не считает прозу Киреевского сколько-нибудь самобытным и заметным явлением.

Специально художественным произведениям Киреевского посвящены указанные выше работы Л. А. Степанова и А. Э. Еремеева. Л. А. Степанов выясняет связи очерка «Царицынская ночь» с трагедией «Борис Годунов» и некоторыми стихотворениями Пушкина. А. Э. Еремеев, помимо концептуального осмысления прозы Киреевского, также сосредотачивает свое внимание на перекличке между прозой Киреевского и пушкинским творчеством (сравнивает «Остров» и «Египетскую ночь»). Между тем гораздо более очевидная связь – связь между поэтикой Жуковского и Киреевского – хоть и была замечена, но осталась неизученной.

На существование такой связи указал в упоминавшейся выше книге В. И. Кулешов. Он отметил, что в очерке «Царицынская ночь» «отразились некоторые размышления автора о смысле жизни, напоминающие настроения героев унылых элегий Жуковского» [Кулешов, 34]. Специфические задачи монографии В. И. Кулешова, ставившего своей целью доказать ничтожность художественных достижений славянофильства, не позволили ему более внимательно отнестись к этой параллели. Между тем «Царицынская ночь», несомненно, имеет множество точек соприкосновения с «пейзажно-медитативной» лирикой Жуковского 1818–1824 гг. (под «унылыми элегиями» имеется в виду, конечно, она). Этот же автор указывает, что прозаическая сказка Киреевского «Опал» напоминает «Красный карбункул» Жуковского [Кулешов, 81]. Сходство этих двух произведений ограничивается почти исключительно сходством названий, но мысль о том, что поэтика Киреевского непосредственно связана с поэтикой Жуковского, несомненно, верна. В частности, связующей категорией «Царицынской ночи», «Опала» и «Острова» является столь важное для Жуковского понятие «невыразимого». Особенно внимательного отношения заслуживает неоконченная повесть Киреевского «Остров», произведение, подводящее итоги его «романтического» периода и открывающее период славянофильский. В нем своеобразно сочетаются романтическая и сентименталистская топика.

Критические, религиозно-философские и публицистические статьи составляют большую часть литературного наследия Киреевского. Общий объем их не так уж значителен – связано это с внешними обстоятельствами жизни, не позволившими Киреевскому заниматься литературным трудом. Тем не менее написаны они весьма тщательно, и не будет преувеличением сказать, что всякий раз выход его статей был событием в русской общественной жизни и литературе.

Киреевский писал и книги. Известно, что в начале 1840-х годов он собирался издать «Историю Древней Церкви», а в 1850-х готовил обширное сочинение по философии. Сохранились подготовленные материалы к этому сочинению – т. н. «отрывки». Эти «отрывки» и последняя статья Киреевского («О необходимости и возможности новых начал для философии») являются, по сути, вершиной его философского творчества и лучшим из того, что им было написано. Нужно особо упомянуть еще две «Записки», которые Киреевский подготовил в качестве попечителя духовного училища.

Что касается Жуковского, приходится повторить сказанное выше. Изучение его религиозно-философской публицистики 1840-х годов лишь начато. Слова, написанные о ней П. А. Плетневым («она, бедная, ни в ком еще не пробудила к себе участия»), можно поставить эпиграфом к истории ее изучения. В работах XIX-начала XX вв. (К. К. Зейдлиц, П. Загарин, А. Н. Веселовский, П. Н. Сакулин) вопросы, связанные с ней, ставились в самой общей форме. В советское время серьезное исследование ее было невозможным. У авторов русского зарубежья (в частности, у протоиерея Георгия Флоровского [Флоровский] и Д. И. Чижевского [Чижевский]) есть ряд указаний на то, в каком направлении должно двигаться это изучение, однако их наметки остаются нереализованными.

Сейчас делаются первые шаги в изучении религиозно-философской прозы Жуковского (следует назвать, прежде всего, работы Ф. 3. Кануновой, И. Ю. Виницкого, А. С. Янушкевича [Янушкевич 2006, 263–273 и др. ], И. А. Айзиковой (см. особенно соотвествующий раздел ее монографии [Айзикова 2004; 2006]).

Необходимо уточнение духовного контекста, из которого рождалась религиозная проза Жуковского 1840-х годов. Представление о нем может дать прежде всего изучение круга чтения поэта и его записей на полях прочитанных книг. В трехтомнике «Библиотека Жуковского в Томске», впервые систематически охватившем этот круг источников, религиозная тема затронута лишь косвенно. Между тем, как пишет Ф. 3. Канунова, «из 147 книг на религиозные темы в библиотеке поэта 58 имеют пометы Жуковского» [Канунова 1997, 72]. Эти пометы требуют систематического изучения, мы использовали их лишь фрагментарно.

Необходимо, конечно, и уточнение текстологической базы – в этом смысле важное значение имеет публикация А. С. Янушкевичем подготовленного Жуковским текста «Мыслей и замечаний» [Янушкевич 1994], [ПССиП, XIV].

Особенно важны для нашего исследования дневники и переписка Жуковского и Киреевского. При изучении этого круга источников нужно иметь в виду, что в романтическую эпоху тексты «малой литературы» играли совершенно исключительную роль. Еще Ю. Н. Тыняновым и Б. М. Эйхенбаумом был выдвинут тезис о том, что в России к. XVIII – н. XIX вв. письмо из бытового факта стало фактом литературы. Сегодня это утверждение, по выражению Р. М. Лазарчук, «звучит как аксиома» [Лазарчук, 3]. Как показывает Л. Я. Гинзбург [Гинзбург 1971], через письмо осуществлялось освоение определенных типов мировоззрения и поведения конкретными людьми[8]. Письма делались своеобразной лабораторией языка, идей, литературных образов, а кроме того – лабораторией философских и общественно-политических произведений.

На материале переписки славянофилов мы можем проследить, каким образом их идеи совершали путь: от устных бесед к конспектам речей, которые подразумевалось на этих беседах произнести (фактически такими конспектами были, например, статьи, положившие начало славянофильству, – «О старом и новом» А. С. Хомякова и «В ответ Хомякову» И. В. Киреевского), к письмам и далее к публиковавшимся статьям. В стесненных цензурных условиях частные письма нередко становились законченными философскими или общественно-политическими произведениями. Они сознательно «предназначались большей аудитории, чем непосредственный адресат» [Наумов, 91]. В этом смысле очень верно замечание И. Паперно, что в начале XIX века письмо ориентировано на «журналистику, литературную критику, парламентскую трибуну» [Паперно, 109]. Можно перечислить множество публицистических и др. произведений, в генезисе которых переписка сыграла заметную роль.

Непосредственно к переписке примыкают дневники. Недаром, как замечает С. С. Дмитриев, в перв. пол. XIX в. эти две формы нередко переходили одна в другую. «Среди эпистолярных памятников перв. пол. XIX в. есть много писем, которые прямо на глазах историка превращаются в дневники. <…> Принято было в быту и в литературно-бытовой практике перв. пол. XIX в. и обратное превращение дневника (журнала), поденных записей, ведшихся их автором как будто только для себя, в письмо, а то и в письма» [Дмитриев, 350–351].

Ярким примером этого являются не только письма-дневники Жуковского 1814–1817 гг. («Белая книга» и др.), но и письма И. В. Киреевского родным из заграничной поездки 1830 г. Следует помнить, что на эпистолярную манеру Жуковского оказала огромное влияние его многолетняя переписка с А. П. Елагиной[9], литературный талант которой поэт ценил очень высоко. И Жуковский, и Елагина ориентировались на сентименталистское эпистолярное поведение[10], первыми образцами которого в России были письма В. Н. Капниста, M. Н. Муравьева, H. М. Карамзина (см. [Лазарчук]). В эту же традицию А. П. Елагина вводила и своих детей, в том числе и И. В. Киреевского, и нужно сказать, что он успешно ее усвоил. Многие его письма 1820-х годов – это совершенные и изящные образцы малой литературы, выработавшие тот замечательный слог[11], за который Жуковский позже назвал Киреевского «знатоком и владыкой могучим русского языка» [Жуковский – Киреевскому, л. 22].

В 1830-1840-е годы литературная насыщенность писем Киреевского падает, однако они наполняются философским и богословским содержанием. Некоторые из них становятся, по сути, краткими религиозно-философскими статьями. В качестве примера можно привести письмо Киреевского И. С. Гагарину о католичестве [Символ], а также его переписку с А. И. Кошелевым по вопросу об отношении Церкви к государству [Киреевский, II]. Характерно и то, что итоговая статья И. В. Киреевского («О необходимости и возможности новых начал для философии») написана в форме письма к графу Е. Е. Комаровскому. У Жуковского в 1840-е годы письмо тоже становится преобладающим жанром. Его статьи, опубликованные в «Москвитяннине», не просто используют эпистолярную форму, но являются реальными письмами (к П. А. Вяземскому, Н. В. Гоголю, И. В. Киреевскому).

Подобное взаимопроникновение личной, философской и богословской прозы характерно и для дневников Жуковского и Киреевского. Жуковский вел дневник на протяжении всей жизни. Стиль этого дневника очень неровный. Чрезвычайно краткие записи (по выражению П. А. Вяземского, «просто колья, которые путешественник втыкает в землю, чтобы означить пройденный путь» (цит. по [Дурылин, 328]) перемежаются с пространными. Основной публикацией долгое время оставалась публикация части дневниковых записей И. А. Бычковым [Дневники]. Теперь мы имеем прекрасное издание, осуществленное А. С. Янушкевичем и О. Б. Лебедевой в составе Полного собрания сочинений и писем Жуковского ([ПССиП, XIII], [ПССиП, XIV]). И. В. Киреевский в 1852 г. с благословения старца Макария Оптинского тоже начал вести дневник. В нем, между прочим, сохранились записи, рассказывающие о впечатлениях Киреевского от чтения поэмы «Странствующий жид» и об общении с вдовой Жуковского, приехавшей с детьми в Москву в 1855 г. Рукопись дневника храниться в РГАЛИ, опубликован он был Э. Мюллером в 1966 г. [Das Tagebuch][12].

Из мемуарных свидетельств, важных для реконструкции истории отношений Жуковского и Киреевского и истории их религиозных исканий, следует назвать воспоминания А. П. Зонтаг, Т. Толычовой (Е. В. Новосильцевой), М. В. Беэр, протоиерея Иоанна Базарова, А. И. Кошелева и др. Часть их собрана в издании [Жуковский в воспоминаниях].

Многие материалы, связанные с историей отношений В. А. Жуковского и И. В. Киреевского и с историей их религиозных исканий, неопубликованы. Мы использовали материалы рукописных отделов РГБ, РНБ, ИРЛИ, а также материалы РГАЛИ и РГИА. Особенно важны для нашей темы материалы фондов Елагиных и Жуковского в РГБ, фонда братьев Киреевских в РГАЛИ и фонда Жуковского в РНБ.

Основная часть творческого наследия Жуковского и Киреевского вошла в Полные собрания их сочинений[13]. Активным публикатором документов, связанных с семьей Елагиных-Киреевских, в н. XX в. был М. О. Гершензон, однако революция прервала его эдиционную деятельность, и многие подготовленные материалы так и остались неопубликованными.

В советское время сборники сочинений И. В. Киреевского издавались дважды: под ред. Ю.В.Манна (1979, второе изд. 1998) и под ред. В. А. Котельникова (1984). В этих сборниках был опубликован ряд материалов и писем, не вошедших в издание Гершензона.

Ф. Руло опубликовал в «Символе» (1987, № 17) письма Киреевского к старцу Макарию. В «Символе» же в 1979–1981 гг. была издана тройная переписка И. С. Гагарина, Ю. Ф. Самарина и И. В. Киреевского по вопросу о Церкви. М. И. Гиллельсон в 1966 г. опубликовал неизвестное письмо И. В. Киреевского П. А. Вяземскому [Гиллельсон 1966]; Вс. Сахаров – письмо Т. Н. Грановскому [Киреевский 1979а]. В 1997 г. В. Афанасьев переиздал в «Литературной учебе» записку Киреевского «О нужде преподавания церковнославянского языка в уездных училищах», напечатанную в «Православном Обозрении» в 1860 г., но надолго выпавшую из поля зрения исследователей[14] [Киреевский 1997]. Н. Лазарева опубликовала переписку Киреевского со старцем Макарием и ряд ранее неиздававшихся публицистических произведений Киреевского [Киреевский 2002].

Тексты источников в данном издании приводится по новой орфографии, при этом сохраняется авторское и вариативное написание некоторых слов (милый / милой; щастие / счастие / счастье; если / естьли / есть ли; мафимафика и т. п.). Употребление заглавных букв в религиозной лексике приведено в соответствие с практикой современных изданий Московской Патриархии. Пунктуация приведена в соотвествие с современной нормой, за исключением случаев, когда она является выражением авторского стиля (напр., в письме Н. П. Киреевской: любовию к тебе в Господе! поддержу тебя и т. п.). В цитатах из архивных источников в угловые скобки помещены неуверенно прочитанные слова и раскрытые сокращения, в квадратные – зачеркнутые слова. Подчеркивание передается курсивом.

Автор выражает искреннюю благодарность всем, кто своими замечаниями, советами, консультациями и поддержкой способствовал его работе над данной темой и книгой – особенно Ю. И. Казанцеву (Новосибирск), протоиерею Борису Пивоварову (Новосибирск), И. В. Силантьеву (Новосибирск), Ю. Л. Троицкому (Москва), Ю. В. Шатину (Новосибирск), А. С. Янушкевичу (Томск). Особые слова благодарности хотелось бы сказать в память Ф. 3. Кануновой (Томск), научное и человеческое общение с которой было очень значимым для автора. Автор глубоко признателен за содействие сотрудникам архивов и библиотек, особенно – Н. Б. Роговой (РНБ) и Е. Г. Нус (библиотека НГУ), а также своим домашним, без сочувственной помощи которых была бы невозможна работа над этой книгой – отцу В. М. Долгушину и супруге Л. В. Долгушиной. Автор также выражает свою благодарность за техническую помощь при подготовке книги работнику издательства Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского Е. Ю. Бабенкову (Новосибирск).

Часть 1

Очерк истории отношений В. А. Жуковского и И. В. Киреевского (1806–1856 гг.)

Взаимоотношения Киреевского и Жуковского напоминают те особенные отношения «литературного наставничества» [Иезуитова 1987], которые сложились между первым русским романтиком и Пушкиным. Мнением Жуковского Киреевский неизменно дорожит. С именем Жуковского связывает целую эпоху в истории русской словесности. Но, как замечает В. И. Сахаров, отношения Жуковского и Киреевского выходят за рамки литературных [Сахаров]. Не вмещаются они и в рамки обыкновенных родственных отношений (И. В. Киреевский доводился Жуковскому внучатым племянником – он был сыном племянницы поэта Авдотьи Петровны Киреевской-Елагиной (в девичестве Юшковой), впорочем, по возрасту и сложившимся отношениям Авдотья Петровна была Жуковскому скорее сестрой – поэт так и называет ее в своих письмах: «милая долбинская[15] сестра»).

Фактически, Киреевский относится к Жуковскому как к своему духовному наставнику. В письме 1830 г. он прямо называет его «друг-отец» (сам Жуковский так называл, например, H. М. Карамзина). В 1826 г. Киреевский писал ему: «…Вы один из весьма немногих, мирящих меня с людьми. В Вас я не разочаруюсь, я в этом уверен…<…> для меня еще с самого детства – Жуковский и цель собственного усовершенствования были одно и то же» [Киреевский – Жуковскому, л. 1], и это не только юношеская риторика…

Перед самыми важными шагами в 1820-1830-е годы И. В. Киреевский неизменно испрашивает совета и благословения своего «друга-отца». Так, отправляясь в чужие края, он внимательно прислушивается к мнению Жуковского относительно плана путешествия. Вернувшись из чужих краев и собираясь приступить к осуществлению своей заветной мечты – изданию журнала, Киреевский вновь обращается к Жуковскому за одобрением. Начало семейной жизни Киреевского также было освящено благословением поэта.

В свою очередь Жуковский признавался в письме Николаю I: «Киреевский есть самый близкий мне человек» [Сахаров]. Он ждал от детей своей «долбинской сестры» многого и именно на литературном поприще. «…в вашей семье заключается целая династия хороших писателей – пустите их всех по этой дороге! Дойдут к добру» [Киреевский, I, 20], – писал он ей. Он всегда видел в И. В. Киреевском не только родственника и воспитанника, но и одного из самых важных деятелей русской культуры. Творческие начинания И. В. Киреевского всегда получали его поддержку, а мировоззренческие искания – сочувствие.

Ниже мы постараемся проследить, как развивались отношения между Жуковским и Киреевским на протяжении всей их жизни.

Глава 1. Отношения В. А. Жуковского с родителями И. В. Киреевского

В 1832 г., во время истории с закрытием журнала «Европеец», В. А. Жуковский писал императору Николаю I, что знает И. В. Киреевского еще с колыбели [ПСС, III, 447]. К этому можно было бы добавить, что и мать Киреевского он тоже знал с колыбели. Авдотья Петровна Киреевская-Елагина (1789–1877) доводилась, как уже говорилось выше, Жуковскому племянницей и была одной из тех «девяти муз» [Бартенев, 486], среди которых прошло детство и ранняя юность поэта.

Как известно, Жуковский был внебрачным сыном помещика А. И. Бунина, но благодаря доброте и мудрости жены Бунина Марии Григорьевны жил в доме на положении не только полноправного члена семьи, но и всеобщего любимца. Старшая дочь Буниных Варвара Афанасьевна (1768–1797) стала крестной матерью будущего поэта. Несмотря на то, что она скончалась, когда ее крестнику было всего четырнадцать лет, Жуковский на всю жизнь сохранил о Варваре Афанасьевне благодарные воспоминания: он «приписывал этой женщине пробуждение его таланта; она была ему попечительной наставницей, она записала его в Университетский благородный пансион» [Бартенев, 484]. На ее кончину начинающий поэт откликнулся лирическим размышлением в прозе «Мысли при гробнице» и стихотворением «Майское утро» – это первые опубликованные (в «Приятном и полезном препровождении времени» 1797,ч. 16) произведения Жуковского.

В 1786 г. Варвара Бунина вышла замуж за П. Н. Юшкова. От этого брака родились четыре дочери. Одной из них и была Авдотья Петровна, будущая мать философа-славянофила. Сестры Юшковы стали постоянными участницами детских игр Жуковского. Они встречались с «Васинькой» то в Мишенском, где гостили у своей бабушки, то в Туле, где Жуковский учился сначала в пансионе Роде, а затем в Главном народном училище. Уже в преклонных годах А. П. Елагина с удовольствием вспоминала счастливую мишенскую и тульскую жизнь, совместную с Жуковским учебу у Ф. Г. Покровского (который, будучи директором народного училища, после занятий давал девицам Юшковым домашние уроки).

Общение Жуковского с молодыми Юшковыми не прервалось и после того, как в 1797 г. он поступил в Московский благородный пансион. Летом Жуковский приезжал на каникулы в Мишенское, а зимой сестры Юшковы сами приезжали в Москву, где у Буниных был свой дом в приходе Неопалимой Купины.

В 1805 г. Дуняша Юшкова вышла замуж за отставного секунд-майора гвардии Василия Ивановича Киреевского (1773–1812). Внучка Авдотьи Петровны М. Беэр так передает рассказ своей бабушки об этом событии:

Ей было 15 лет, и она была очень ребячлива, еще играла в куклы. В Москву приехала ее тетка Екатерина Афанасьевна Протасова с дочерьми Марией и Александрой, с которыми была очень дружна Авдотья Петровна, хотя они были моложе ее. Барышни все легли спать вместе на полу. Утром входит Екатерина Афанасьевна и говорит бабушке: «Дуняша! хочешь замуж?» – «Очень хочу!» – «За тебя сватается хороший жених Василий Иванович Киреевский». – «Да, я хочу». Екатерина Афанасьевна пошла сказать Марии Григорьевне Буниной (бабушке Авдотьи Петровны, у которой воспитывалась она после смерти матери), что Дуняша согласна. Барышни девочки очень радовались и прыгали, что Дуняша идет замуж. К вечеру приехал жених. Дуняше велели идти в залу. «Нет, не пойду!» Насилу уговорили. Дуняша вошла и села молча на стул. Василий Иванович, бывший гораздо старше своей невесты, видя ее такой смущенной, подошел к ней, нагнулся и говорит: «Mais m'aimez vous, Eudoxie?»[16] Бабушка встала, сделала глубокий книксен и ответила: «Oui, Monsieur!»[17].

С собою в Долбино бабушка повезла и своих кукол. Василий Иванович Киреевский был ученый, серьезный человек, не позволявший убирать свой кабинет, покрытый пылью. У него был восковой маникен во весь рост женщины, разбиравшийся на части и с восковыми внутренностями. Бабушка ужасно боялась этой «куклы» и не входила в кабинет. Соседи говорили, что единственный чистый предмет в доме – его хозяйка. Василий Иванович очень много читал, запершись у себя в комнате. Он был глубоко верующий человек, ненавидел Вольтера, скупал в Москве его сочинения и сжигал их. Кроме богословия занимался он химией и медициной и лечил больных довольно удачно. Был англоманом и любил английскую свободу. Тетка Авдотьи Петровны Екатерина Афанасьевна Протасова считала его святым, но, конечно, его ребенок-жена не могла тогда вполне понять его. Умер Василий Иванович в 12-ом году в Орле, заразившись тифом от пленного француза, за которым ухаживал [Беэр, л. 67–68].

Как видно из этих воспоминаний, В. И. Киреевский был человеком, замечательным по учености, силе характера и оригинальности жизненных привычек. Он напоминает тех людей елизаветинского и екатерининского времени, у которых западное образование и европейские культурные вкусы сочетались с патриархальными обычаями старорусского барства[18].