Обжигающие вёрсты. Том 1. Роман-биография в двух томах

– У человека иногда бывает две фамилии: одна настоящая, та, что в паспорте, а другая вымышленная, то есть псевдоним.

– Так не бывает. – Возражаю вновь.

– Бывает, юноша, бывает. Особенно в литературе и журналистике. Например, ты слышал о французском писателе Жорж Санд?

Гордо ответил:

– Да! Читал его роман «Консуэло».

– Его, говоришь? Вот и нет: автор романа не мужчина, а женщина.

– Как так? Жорж не может быть женщиной.

– Жорж Санд – это псевдоним писательницы. На самом же деле она – Аврора Дюпен.

– Значит… вы… Захар Суббота?

– Как ни прискорбно, но так.

– Во, здорово! Я разговариваю с самим Захаром Субботой. Скажу пацанам – сдохнут от зависти.

– Ты преувеличиваешь… Впрочем, мне надо в типографию… Ты ведь зачем-то пришел.

– Понимаете, – замялся, – у меня тут письмо. – Протянул тетрадные листки. – Прошу поместить в вашей газете.

– Ну-ка, ну-ка.

Он взял листки и стал читать.

– И почерк же у тебя. – Покачав головой, сказал он.

– Извините. – Виновато опускаю глаза вниз.

Он читает, а я наблюдаю за ним, пытаясь понять его реакцию. Вижу, что он то и дело качает головой. Мне кажется, что одобрительно. Но… кто его знает. Как начнет снова хохотать!

Он перестает читать, откладывает в сторону листки и внимательно смотрит на меня.

– Итак, хочешь, чтобы я поместил? – Несколько раз киваю. – А ты, парень, способный… очень способный. Сразу видно. Ты раньше когда-нибудь писал в газету?

Отрицательно качаю головой.

– Тем более… У тебя сколько классов?

– Шесть. – Краснея, отвечаю ему.

– Это видно… К сожалению. – Вновь стыдливо опускаю вниз глаза. Заметив смущение, приободряет. – Не огорчайся. Ничего… Учиться – никогда не поздно. Успеешь еще. Без отца вырос? – Молчу, он на ответе не настаивает, видимо, догадавшись, что затронутая им тема болезненна для меня. – Учись, юноша, учись… Без образования куда? Подумай.

– А это…

– Что именно?

– Поместите?

– Обязательно, юноша. В следующем номере опубликую. Ты молодец. Ты смог не только пересказать ситуацию с хамством продавщицы, но и пошел дальше. А именно: очень правильно сделал вывод о том, что хамства будет куда как меньше, если организаторы массовых мероприятий станут больше заботиться о том, чтобы люди могли без нервотрепки купить все, что нужно во время отдыха. Ты прав: людей собрали тысячи, а позаботиться о дополнительных торговых точках с тем же лимонадом не удосужились. Не умеют наши руководители думать. – Он встал, хлопнув меня по плечу, добавил. – А ты пиши, ладно?

Кивнув, вылетел из редакции.

Действительно, через неделю держал в руках многотиражку «Голос горняка», где на второй странице внизу под рубрикой «Сатирическим пером» стояло мое «письмо». Прочитал раз, второй, третий. И потом несколько месяцев носил в кармане гимнастерки эту газету с моей заметкой, самой первой в моей жизни заметкой.

Так состоялась моя первая встреча с первым профессиональным журналистом Владимиром Николаевичем Долматовым. Это – мой Мастер! Главный Учитель всей моей творческой жизни.

Газета с заметкой попала на глаза нашему замполиту. Он вызвал к себе. Кивнув в сторону газеты «Голос горняка», Уткин спросил, как всегда, насупив брови:

– Ты? – Кивнул. – Талантливо, понимаете ли… Неужели это ты сам, понимаете ли? – Опять же кивнул. – Все сам-сам?

– Сам… В редакции только ошибки исправили.

– Талантливо, понимаете ли, талантливо. Пиши, понимаете ли, пиши, если так хорошо получается.

– В редакции мне это же посоветовали.

– И отлично, понимаете ли. Мог бы, например, в «Кушвинский рабочий» написать… Например, о своей группе, о товарищах, об учебе…

На следующий вечер так и сделал: засел за заметку о своей группе. Написал-то написал, однако с ней начались серьезные проблемы.

В редакции городской газеты «Кушвинский рабочий» мою вторую в жизни заметку принял корреспондент отдела писем Владимир Колобов. Потом узнаю, что он не настоящий корреспондент, а студент УрГУ, практикант. И он долго возился с моей заметкой. Она ему не понравилась. Собственно, мне – тоже. С грехом пополам заметку подготовили к печати, и она появилась все-таки в газете.

Это дело, писание заметок (несмотря на последнюю неудачу) мне понравилось. А еще больше понравилось общественное мнение вокруг этого. Ребята просто ходили за мной табуном. А в комнате общежития, когда садился за писание очередной заметки в газету, устанавливалась гробовая тишина. Все четырнадцать мальчишек ходили на цыпочках, а в коридоре шепотом всем другим сообщали радостную новость: «Он – пишет!»

От такого всеобщего внимания вскружилась голова юного журналиста. И стал забывать, что за плечами всего шесть классов, что малограмотен, что надо учиться и совершенствоваться. Слава – отрава, ядовита, знаете ли.

Отрезвление придет быстро. Похмельный синдром окажется тяжким. Но это случится уже вне стен школы ФЗО.

Единственный настоящий Учитель и Наставник – Владимир Николаевич Долматов (сидит). Это он сделал из Геннадия Мурзина творческого человека.

Глава 7. Будто обухом по голове

«Ша, парни, писатель пишет…»

25 июля 1959 года в моей трудовой книжке появилась очередная запись: принят переводом каменщиком в Гороблагодатское строительное управление треста «Тагилстрой». Инспектор отдела кадров, оформлявшая документы, заметила:

– Вам крупно повезло. – Она имела ввиду меня и еще четверых моих соучеников по ремесленному.

Все смолчали. Ну, а меня, как всегда, дернул черт за язык, спросив:

– Почему вы так говорите?

– Ну, как же! – Пафосно воскликнула она. – Вы станете членами самого знаменитого, самого уважаемого у нас трудового коллектива – членами бригады Разумова. У Разумова, скажу я вам, работать не только почетно, но и выгодно: в бригаде хорошие заработки. – Женщина посмотрела на нас по верх очков и завистливо добавила. – Вы такие везунчики. Многие бы хотели оказаться на вашем месте.

Что ж, для каждого из нас хорошие заработки не помеха. Мы вступаем в самостоятельную жизнь на пороге осени, когда надо будет прибарахляться, самостоятельно кормиться и прочее.

Нас направили в молодежное общежитие. Комендантша, женщина весьма мрачная, встретила нас холодно. Особенно у нее испортилось настроение, когда мы высказали просьбу поселить нас вместе, то есть в одной комнате, так как мы друг друга хорошо знаем, друг к другу привыкли, за десять месяцев учебы и жизни в школьном общежитии пообтёрлись и нам будет легче сообща выживать. Она нас выслушала, скривилась, как от неожиданного приступа зубной боли, и затем мрачно, не удостоив нас даже взгляда, изрекла:

– Еще чего?! Ишь, им подавай отдельную комнату. А, может, сразу благоустроенную квартиру, а?

И тут длинноязыкость опять-таки дала о себе знать. Возразил:

– Но нам говорили…

Она оборвала меня.

– Чего же пришли ко мне? Идите туда, где вам что-то говорили. А здесь – я начальник: как решу, так и будет; куда поселю, там и жить будете. Нет у меня свободных комнат, поэтому пойдете на подселение. Ясно?

Мы уже были согласны на все. Мы встали, чтобы пойти получать постельные принадлежности, однако все тот же мрачный голос комендантши остановил нас.

– И вообще, запомните простую истину: в этих стенах я для вас все. А свои фэзэушные штучки-дрючки забудьте.

Она зря старалась с последними напоминаниями: мы все уже поняли и так.

Оказался в комнате на четвертом этаже, где стояли по две кровати слева и справа, а моя – пятая, в торце комнаты, у единственного окна. Место, как понял, мало престижное, так как постоянно залетают сквозняки сквозь огромные щели в оконной раме. Впрочем, с наступлением осени щели тщательно законопатил, чего, по-моему, не делалось уже несколько лет.

О четверых членах моего нового сообщества мало чего можно сказать. Им было по 25—27 лет, работали также на стройке. И запомнились одним: пили по-черному. Так что винный перегар всегда висел в воздухе пятнадцатиметровой комнаты. Соседство, конечно, не самое приятное. Не думаю, что другим моим соученикам, расселенным по другим комнатам, в этом смысле повезло больше.

Единственная отрада: попытавшись однажды и меня приобщить к своим занятиям пьянством и получив решительный отказ, сожители больше ко мне с подобными предложениями не приставали, оставив в покое. Чему был несказанно рад. Так и жили: они – сами по себе, я – сам по себе.

На трезвую голову, а трезвыми были они в одном случае, когда кончались деньги, сожители обратили внимание, что все свое свободное время что-то пишу. Походив, походив вокруг меня, попытавшись порасспросить, чего это сочиняю, и, не получив от меня сколько-нибудь внятные разъяснения на сей счет, прозвали «писателем». Какой смысл они вкладывали в это слово – плохой или хороший – не знаю. Меня это не слишком волновало. Ну, а они так и обращались:

– Слышь-ка, писатель, голова трещит, подлечить бы надо. Помоги, одолжи на бутылку, а?

И одалживал. Ради справедливости замечу: в первую же получку долг возвращали. Через неделю беспробудной пьянки вновь оказывались «на мели» и вновь, ставшая коронной, просьба повторялась из слова в слово.

Иногда, что случалось крайне редко, на моих сожителей находило просветление: видя, что пишу, что их веселое застолье мне мешает, дружно вставали и добровольно перекочевывали в другую комнату. Кто-нибудь из них обязательно говорил:

– Пошли, мужики. Не будем писателю мешать.

И что же писал тогда? Кличка, конечно, кличкой, но и в самом деле возомнил себя писателем. А творил повесть из времен Великой Отечественной войны. Откуда фактура? Из рассказов отца. Сюжет таков: танковый полк оказывается в окружении, командование принимает решение: прорываться с боем. Завязывается сражение. Но силы слишком неравны. Один за другим горят танки, гибнут их экипажи. Но гвардейцы с прежним ожесточением противостоят проклятым фашистам. Командир танкового полка, истекая кровью, целует гвардейское знамя полка и просит командира одного из танков гвардии младшего лейтенанта Морозова сберечь символ боевой чести воинского соединения. Морозов торжественно принимает из рук комполка знамя и клянется доставить его в целости и сохранности к своим. Морозову действительно удается оторваться от фашистов, но потом все-таки и его машину подбивают. Морозов покидает горящую машину и лесами, болотами, из последних сил, теряя в стычках с немцами последних боевых товарищей, идет к своим. И выходит. И выносит боевое знамя полка. Свои его торжественно встречают. Радуются. Младшего лейтенанта Морозова вызывает сам маршал Конев, троекратно, по русскому обычаю, целует и прикрепляет к пропахшей гарью гимнастерке орден Красного Знамени, а потом подносит ему граненый стакан русской водки и произносит тост: «За мужество и героизм русского офицера-солдата!»

Если очень коротко, таков сюжет повести, названной мною «Преодоление».

Написал повесть быстро, перечитал, поправил, переписал начисто в общую тетрадь и бандеролью отправил… Знаете, куда? Ни за что не догадаетесь! Свое «гениальное» творение не мог доверить абы кому, первому встречному журналисту или заштатному, с провинциальным запашком, журналу.

Посчитал, что моя повесть явится украшением журнала «Огонек» – самого популярного тогда издания. Да, чего там мелочиться. Публиковать так уж публиковать. Не в многотиражке же!

Одна неделя сменяла другую. Приходя со стройки, у вахтерши общежития каждый день с душевным трепетом спрашивал:

– Тетя Шура, мне… ничего?..

– Ждешь? Письмо?

С придыханием, боясь вспугнуть маленькую надежду, отвечал:

– Да.

– Нет, голубок, ничего тебе нет.

Понурившись, отходил. Но по-прежнему не терял надежду.

В одну из ночей приснился сон. Будто прихожу с работы, а меня встречает сияющая тетя Шура. Она, размахивая в воздухе объемным конвертом с кучей разных штемпелей, радостно возвещает, пританцовывая: «Письмо, тебе письмо, голубок!»

Выхватываю конверт, тут же разрываю, достаю оттуда лист бумаги, начинаю читать. Точнее – гляжу в конец письма и вижу, что его подписал сам главный редактор «Огонька», сам великий писатель Софронов. Только потом возвращаюсь к началу письма и читаю:

«Дорогой собрат по перу!

Я с огромным вниманием лично прочитал твою повесть «Преодоление» и был просто-таки потрясен той правдой жизни, которая содержится в твоем, не побоюсь этого слова, по-настоящему талантливом произведении.

Поздравляю! Крепко жму твою мужественную руку, коллега!

Я счастлив, что нашему полку гениальных советских писателей прибыло.

Я рад сообщить, что в одном из ближайших номеров моего журнала твоя рукопись увидит свет, и миллионы читателей смогут познакомиться с твоим творением.

Я буду рад, если ты, дорогой коллега, удостоишь мой журнал следующими своими романами.

Кстати. Твою рукопись я взял на себя смелость показать товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу. Он – в восторге и считает, что произведение следует выдвинуть на соискание Ленинской премии в области литературы.

Будешь в столице – заходи.

До встречи, собрат по перу!

С величайшим уважением к тебе и твоему таланту – Анат. СОФРОНОВ»

Тут дико кричу во всю мощь:

– Ура! Есть! Победа! Я победил!..

И просыпаюсь, открываю глаза и вижу лицо одного из сожителей, который трясет меня за плечо.

– Что с тобой, писатель? Чего орешь, оглашенный?

Молча (недоволен, что разбудили на самом интересном месте), поворачиваюсь на другой бок и вновь засыпаю в надежде досмотреть столь приятный сон до конца. Но, увы…

Прошло два месяца. В одно из воскресений с приятелями пошел в кино на девятичасовой сеанс. Вернулся в общежитие около одиннадцати вечера. Один из соседей по комнате, лежа на кровати и пьяно хихикая, сказал:

– Пляши, писатель! Тебе – письмо… Казенное…

Кинулся к нему.

– Где?!

– Тетю Шуру видел?

– Нет. Когда проходил, ее не было на месте.

– У нее письмо. Говорит, что сама отдаст. Говорит, что письмо-то из Москвы. Ну, писатель, с тебя «пузырь»!

Вылетев из комнаты, на одном дыхании преодолел межэтажные лестничные марши. Уф-ф-ф, тетя Шура на месте, улыбается, завидев меня, и протягивает весьма тощий (издали вижу) конверт. Распечатал. Прочитал тут же.

Тетя Шура участливо спросила, догадавшись, видимо, по моему лицу, что письмо не из радостных:

– Плохие вести, голубок?

– Да… – Отрешенно махнул конвертом и поплелся к себе.

Сразу-то не все написанное до конца понял, поэтому, вернувшись в комнату, дважды перечитал машинописный текст.

Прошло более сорока лет. Но то письмо храню. И сейчас вот оно, передо мной (содержание привожу дословно, ибо стоит того):

«Дорогой Геннадий Мурзин!

Вы пишете, что написали рассказ «руководствуясь фактами», которые сообщил Вам «один знакомый полковник в отставке». Неплохо, конечно, что Вы решили попробовать силы в литературе. Но ведь дело это очень сложное и ответственное. Чтобы написать рассказ, нужно наряду с определенными способностями обладать большими знаниями, жизненным опытом, хорошо разбираться в том материале, который кладется в основу произведения. Конечно, нельзя было рассчитывать, чтобы в 18 лет Вы могли бы уже располагать всеми этими данными. Вы просто, как смогли, записали историю, рассказанную Вам.

Подобные случаи, конечно, могли иметь место в годы войны. Но ведь не каждый случай, изложенный на бумаге, становится рассказом, произведением художественной литературы. В художественном рассказе должны быть созданы живые образы героев, зримо, ярко показана обстановка действия. В Вашей рукописи все это отсутствует. Пишете Вы неумело, не совсем грамотно. Например:

«Морозов получил знамя и после этого любым средствами хотел прорваться сквозь огненное кольцо. Но им (?) не удалось. Снаряд пробил броню и угадав в бак с бензином, танк загорелся… Выскакивая из танка Морозов вместе со знаменем был срезан пулеметной очередью и упал на землю. Другие члены тоже были срезаны».

Такие записи очень и очень далеки от художественной прозы. Чувствуется, что Вам не хватает знаний языка, уменья владеть словом. А это для работы над рассказами необходимо. Может ли человек писать художественно выразительно, если он не умеет еще точно, правильно построить предложение, безупречно грамотно изложить мысль? Вы, например, хотели сказать, что танк загорелся оттого, что в бак с бензином попал снаряд. А получилось у Вас, что в бак с бензином попал… танк.

Вы рано принялись за литературную работу. Вам надо учиться и учиться, овладевать знаниями, повышать свой общий культурный уровень. Вы ведь можете поступить в вечернюю школу, закончить десятилетку. Не закрыты для Вас пути и к высшему образованию. Помните, что в нашей стране писатель является творцом и носителем духовной культуры народа. Тот, кто хочет приобщиться к труду писателя, должен обязательно стать во всех отношениях грамотным, высокообразованным человеком.

На такой путь учебы, накопления знаний мы советуем Вам вступить.

С приветом!

Литконсультант журнала «Огонек» – Н. Ромова.

МОСКВА. 26 января 1960 года».

Письмо из Москвы стало для меня ушатом ледяной воды. Мне было стыдно и обидно – за себя, конечно.

Но юность берет свое. Душевная рана, нанесенная литконсультантом журнала «Огонек», быстро зарубцевалась. И вот через несколько месяцев написал новый рассказ. Но теперь не стал посылать в Москву, а направил свою драгоценную рукопись в Свердловское книжное издательство на предмет издания отдельной книгой. Только так! Чего мелочиться?

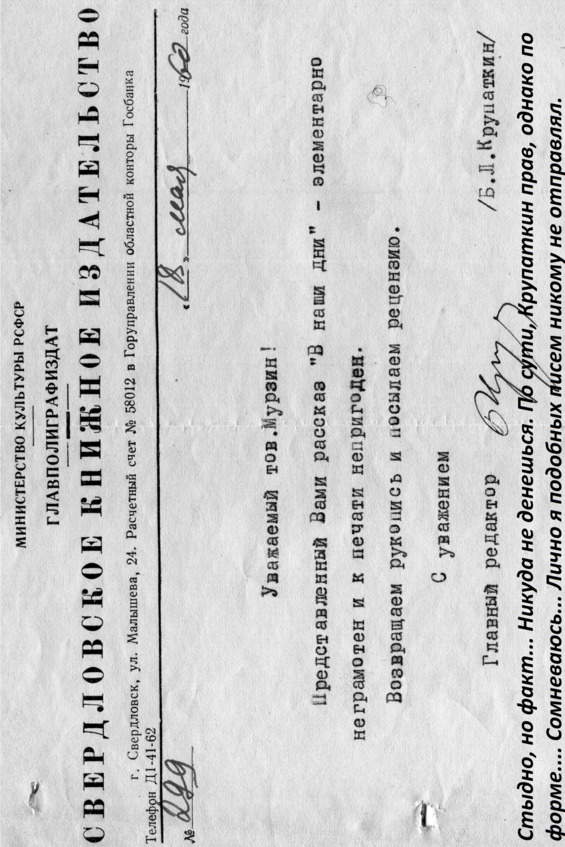

В мае 1960 года получаю объемный пакет. Раскрываю и оттуда вываливается моя рукопись с несколькими машинописными листами. Это было сопроводительное письмо и рецензия.

Приведу письмо полностью, так как оно весьма лаконичное:

«Уважаемый тов. Мурзин!

Представленный Вами рассказ «В наши дни» – элементарно неграмотен и к печати непригоден.

Возвращаем рукопись и посылаем рецензию.

С уважением

Главный редактор Б. Л. Крупаткин».

Грубо, но, по крайней мере ответили и еще подробную рецензию приложили. Нынче? От любого издательства не дождешься ответа. Про рецензию и не мечтай.

Если известие из журнала «Огонек» сравнил с ушатом ледяной воды, то чем может быть выше приведенное письмо? Обухом по голове?

Не смотря на удары судьбы, продолжал писать и продолжал посылать рукописи в разные издания. Ответы, по сути, были те же. Не отчаивался. Наоборот, из каждой рецензии извлекал рациональное зерно, а потом старался отмеченных однажды ошибок не допускать. И стал замечать, что отзывы стали поступать все более и более благожелательные. Налицо – некоторый прогресс, хотя и еле-еле уловимый.

Мой самый главный человек

Круто поменял самооценку на более критичную после того, как поближе сошелся с Долматовым, редактором многотиражной газеты «Голос горняка». Какие же мы, оказывается, разные: он – эрудит, я – тупица, причем, тупица во всем. Раньше этого не замечал, так как круг общения был иной: был равный среди равных. И в том кругу, кругу интеллектуально недалеких, действительно неплохо выглядел. Но рядом с Долматовым почувствовал себя полным, извините за прямоту, ничтожеством. Хотя он и не выказывал этого. Он не отталкивал меня. Более того, он приблизил к себе, ввел даже в свою семью. Он исподволь, незаметно, не унижая меня, не покушаясь на самолюбие, которого хватало, подводил меня к мысли о самосовершенствовании, о самообразовании. Он мне то и дело напоминал две вещи: больше и внимательнее читать литературу, особенно классику – раз; жизненную необходимость учебы в школе – два. Нынче, говорил он, шесть классов – ничто. Минимум – нужна десятилетка. А лучше всего – институт или университет.

Признав собственную тупость за непреложный факт, стал меньше говорить, но больше слушать. Поменял круг общения. Стал больше крутиться среди тех, у кого мог чему-либо научиться. Конечно, многие отталкивали. Но были и те, которые готовы были поделиться собственными знаниями.

Самое главное – продолжал писать, писать, писать. И учиться на собственных ошибках.

О своих Учителях, позволивших мне быть рядом с ними (прежде всего, о Долматове) считаю необходимым рассказать в отдельной главе и подробно. Потому что они сыграли в моей судьбе гигантскую роль.

Искренне сожалею, что среди этих Учителей нет тех, кому учителем положено быть по долгу службы. Увы, мне некого вспомнить добрым словом.

…Хотя уже осенью 1960-го (заставила-таки жизнь!) вынужден был по собственной воле, без какого-либо принуждения извне сесть за парту школы рабочей молодежи. Это оказалось не просто, очень не просто. Тяжелая физическая работа на стройке, с одной стороны, и непомерная жажда общественной деятельности, к чему заметил рано свою склонность, и которая отнимала немало свободного времени, с другой стороны, никак не способствовали нормальной учебе.

Страшно стал уставать. К тому же на работе все складывалось не лучшим образом.

Впрочем, подробнее об этом в следующей главе.

Одна из многих публикаций в сатирическом разделе, полновластным хозяином в котором был Захар Суббота, то есть Владимир Николаевич Долматов.

Глава 8. Двуликий Янус

Герой труда воспитывает…

26 июля 1959-го наша четверка вчерашних фэзэушников, напоминаю, появилась на площадке огромного, как мне казалось тогда, строящегося жилого дома. Первой мы встретили крановщицу Машу, которая собиралась взбираться наверх, в кабину, высоко-высоко над землей.

Скептически осмотрев наши тщедушные фигуры, крановщица сказала, что бугор (бригадир Разумов, значит) где-то внизу, в котловане. По стремянке мы спустились вниз. От группы стоявших невдалеке мужчин отделился один из них, подошел к нам. Не здороваясь, не дожидаясь, когда мы поздороваемся, он буркнул:

– Разумов. Чего?

– К вам направили.

– Зачем?

– Работать.

– И кем?

– Каменщиками. Мы – из ФЗУ.

– На практику?

– Нет. Мы уже каменщики. И разряды присвоили.

– Вы? – Он обернулся назад. – Петрович, ну-ка, глянь, кого прислали.

Тот, кого Разумов назвал Петровичем, подошел, оглядел нас.

– Пацаны, вроде как, ничего, – сказал он, – а что?

– А то! Мать вашу… – Тут бригадир загнул крепенько. – У меня детсад или комплексная строительная бригада, а? На хрена, – вообще-то Разумов выразился куда крепче, – они мне? Кто их будет обрабатывать? Ты, что ли? И о чем только думают в управлении? Без-го-ло-вые!

Петрович стал успокаивать бригадира.

– Где им работать, набираться опыта, ума-разума, как не в твоей бригаде? К тебе – четверых. А у Егорова, вон, почти сто процентов этих самых фэзэушников.

– Ты чего, мастер, несешь? С кем меня сравниваешь? С Егоровым? Начхать мне на него и его команду. Тоже мне… Нашел, кого ставить в пример… Потому и одни фабзайцы, что путные рабочие с ним не хотят работать, поголовно уходят.

– Не кипятись, Николай. – Попробовал его успокоить вновь Петрович. – Бесполезно, сам знаешь. Раз начальство направило, значит, так тому и быть.

– Что начальство, что?! Где оно бывает, когда я наряды закрываю, а? В заднице! Нет, чтобы подбросить чуть-чуть, подрисовать…

– Ну, Николай, это ты зря. Тебе ли обижаться? В обиде тебя не оставляют. В прошлом месяце, помнишь, начальник участка сколько подрисовал?

Мужик-то крутой, думал про себя, ишь, как всех кроет почем зря; никого, видать, не боится. Тут Разумов заметил, что очень уж пристально на него гляжу.

– Чего уставился? Не видел? Еще насмотришься, – пообещал он мне, – а, ну, марш в траншею! Лопаты в руки и айда основание подчищать. И не лодырничать! Я вас научу работать!

Вот так состоялось мое знакомство с бугром, дядей Колей, Николаем Разумовым, знатным бригадиром, Героем Социалистического Труда, членом бюро горкома КПСС.

Инспектор отдела кадров была права: нам крупно «повезло» с бригадиром. Особенно мне. Не знаю, что уж такого прочитал в моих глазах, но только невзлюбил сильно меня Разумов. Слова не успел еще сказать, а он уже невзлюбил. Очевидно, что-то почувствовал. Интересно, подумал, что будет, когда заговорю?