Красные валеты. Как воспитывали чемпионов

Юрий Петрович Власов

Красные валеты. Как воспитывали чемпионов

© Власов Ю.П., 2021.

© ООО «Издательство Родина», 2021

Часть I

Училище убитых отцов

Забойно гулки наши шаги в дощатом настиле пристани. У прочих касс очереди до самых домов, нависших над берегом метрах в трёхстах, а перед воинской – ни души. Я горд этой исключительностью. Наша касса даже особнячком, с другой стороны 1-го этажа речного вокзала – затейливого деревянного сооружения под завитушками. Темна, непогожа Волга, изрыта ветром. За рыхлыми приземленными тучами её смутные, дождевые дали. Ветер прожигает через сукно гимнастёрки, теребит фуражку.

Гвардии старший сержант просовывает отпускное предписание в окошко и с нажимом на доверительность и задушевность разъясняет, что необходим третий, непредусмотренный документами «билетик для племяша». Кто отвечает, не вижу: гвардии старший сержант грудью налегает на кассовый лоток, однако, тот в окошке начинает нудно бубнить о нарушениях правил и предсказывает скорый суд некоего капитана Вихрова. К человеку с таким голосом, да ещё за конторкой, я испытываю брезгливость. Разве там мужчина?

Везде в тетрадях для себя я пишу: «Жибо стрев динпис гра». Мой девиз! Я намеренно срезал и запутал слова – никто не прочтёт.

– Жибо стрев динпис гра, – шепчу я и вздёргиваю подбородок.

«Жибо» – жизнь борьба. «Стрев» – стремление вперёд. Остальные буквы разверну в слова, когда сбудутся. Лишь тогда. Это зарок.

Уступок не приемлю! Только – «Всё или ничего!» Пластины с этими письменами каждый раз вшиваю вместе с дощечками в погоны. На плечах, пусть скрыто, однако несу девиз жизни «Жибо стрев динпис гра!»

Слабых нет. Слабыми становятся…

Шалишь ветерок. Подтягиваю подбородный ремешок: до чего ж приятен его строгий лаковый охват! Ободряюще улыбаюсь Тамаре.

Я заметил её первым: фигурка в чёрном на отшибе… вон у той многовесельной лодки, что за сходнями, днищем вверх. Девушка промокала слёзы концами белого платка, повязанного по-чувашски, по самому низу лба. Видеть слёзы я спокойно не могу и не умею.

Мне скоро восемнадцать. Я в последнем классе 1-й выпускной роты Суворовского военного училища. Я горжусь суровой военной муштрой, разворотом набитых мышц и почитаю особый «кадетский» шик: пряжка и пуговицы надраены, сапоги – блеск от задника до носка. На красных с белой окантовкой суконных погонах – шифр училища. Погоны – на загляденье. Внутрь каждого вшита фанерка (и, само собой, пластина с девизом). Под самой гимнастёркой ватные плечики: я пользуюсь мамиными, привожу с каникул.

Гимнастёрка без нагрудных карманов, как и положено, но от их предполагаемого места к поясному ремню тщательно проглажены складки. За складки не хвалят, но они из того же «кадетского» шика. Модная ширина брюк не менее сорока сантиметров. Так как любые клинья из брюк немедленно выпарываются старшиной, мы освоили растяжки. Их почему-то называют «торпедками». За ними всегда очередь, как и за единственным утюгом.

На ночь фанерные растяжки, суженные с одной стороны, вгоняются в мокрые брючины. Как только не лопаются!.. Дневальный поднимает нас по записи. Точнее, будит первого, а мы уж после – друг друга. Поутру, в начале пятого, меня поднял Володька Грачёв из 2-го взвода… За окнами бесцветно вызревал новый день. Лампочка в хозяйственной комнате уже и не светила толком. Я отутюжил брюки с растяжками в считанные минуты, но даже сквозь оглушённость сном я испытал волнение: сумрак обволакивал просторные помещёния старинного здания, незнакомо пусто зависали чугунные пролёты лестницы и нечто таинственное чудилось в покое…

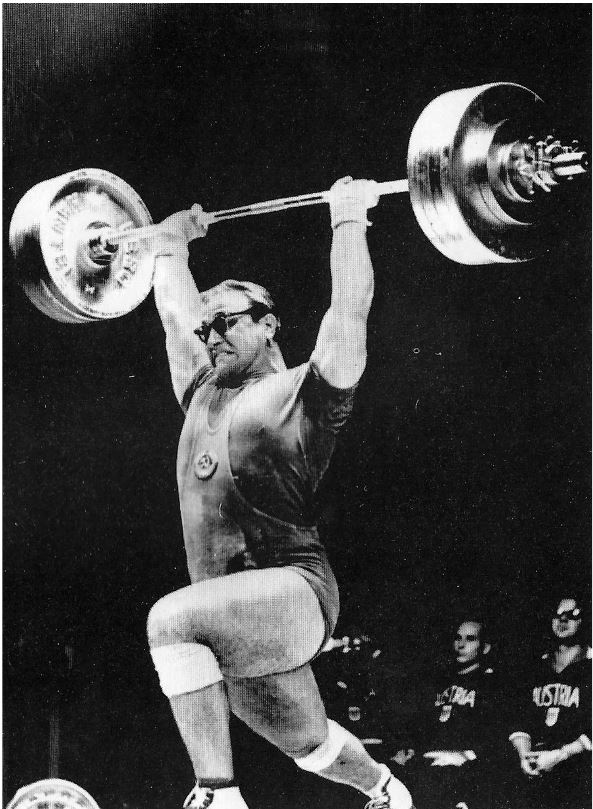

Стокгольм, 1962 год. Чемпионат мира.

Победа и три мировых рекорда, о которых сообщали все газеты мира.

Глагол времён! Металла звон!Твой страшный глас меня смущает…Как это мощно и красиво звучит: «Глагол времён! Металла звон!..»

А брючата что надо! Полощутся на все 43 сантиметра! Жаль, через пяток дней сядут…

Затяжно поскрипывая, елозят перила, сходни, вздрагивает палуба вокзала. Чалит пароходик. Топот заглушает бурление воды под винтом. Меня притискивают к перилам, толкают мешками. Неряшливость и жадная суетливость людей в гражданском коробит. Толпа напирает, не ожидая посадки. Пароходик кренится, раскатно грохочет шагами новых пассажиров. Шубина тоже отжимают к перилам. Он так и стоит с документами в руке.

Кошусь на Тамару. Что знаю я о любви, кроме книжных страниц? Просветительская роль казармы не в счёт: там такие «итальянские новеллы» в ходу! Особливо тароваты на них сержанты и старшины из фронтовиков, а среди них, бесспорно, первым являлся старшина Огарков.

– …Зарапортовался, сержант. Личные делишки за счёт служебных!..

Этот голос в окошке и впрямь неживой. Без всякого выражения, ровно металлический скрежет. Тотен копф![1] Это Мишка Штиглиц, по прозвищу Кайзер, научил меня немецким словечкам. А пристань опять пуста, и пароходика нет. Смыла Волга.

– Нужны, сержант, твои объяснения, как заднице телефон. Чтоб я нарушил порядок?..

– Дело житейское, товарищ младший лейтенант. Документ правильный, факт, но ведь одну шинель на двоих не напялишь. Для племяша билетик, верно докладываю. Я ж не какой-то чужак, а свой, армейский… – Шубин ложится подбородком на кассовый лоток и так понижает голос, что я уже ничего не слышу.

Думаю о начале весны, о радостном ожидании дней, о несправедливостях казарменного заточения, о том, что весной все мы, будто сходим с ума. Ближе к апрелю нас уже просто разрывает жажда деятельности. После отбоя мы пересказываем небылицы про знаменитых спортсменов, спорим о новостях, мечтаем о поцелуях. При всём том безбожно сквернословим: это тоже из училищных правил хорошего тона.

Мы старательно, без лени, снова и снова закрепляем сапог или швабру над дверью в спальне и гогочем, когда она лупит всяк входящего…

Любой помощник командира взвода – сержант или старшина – не имеет права уйти домой после отбоя, покуда в спальне его взвода не установится тишина. Наше условие помощнику командира взвода одно, и оно непреклонно: рассказ о фронтовых и госпитальных похождениях – и ты свободен! «Плыви, мой чёлн, по воле волн…»

И пока не иссяк далеко не скудный запас воспоминаний старшины Огаркова, мы почти каждый вечер вкушали устные варианты «декамероновских новелл» сурового военного и очень матерного времени. Да, это такие новеллы, от стыда за которые, наверное, расплавился бы танк «Т-34», за рычагами которого старшина Огарков отвоевал механиком-водителем два с лишним года!..

Поглядываю на Шубина: улещивает кассира. Как хватает терпения!

– За тебя шею подставлять? Шляется вас тут!..

– Точно, хлопот не оберёшься с нашим братом. Не позавидуешь вашей службе. Это ж сколько здоровья! И все, товарищ младший лейтенант, к вам. Как в анекдоте: муж возвращается – под кроватью жены чужие чёботы…

– Чёботы, говоришь?

Дело в шляпе! Этот Квинтилий Вар[2] уверенно топает в западню моего гвардии старшего сержанта.

– …Она так мужу и ответила, сержант? А его забирает, говоришь? Да ей, шлюхе, не то нужно было!..

Ура, разгром бумажных легионов в Тевтобургском лесу[3] анекдотов предрешён! Враг пятится по всем линиям!..

Я мельком заглядываю через плечо Шубина, любопытно всё-таки. Там, чуть поодаль от кассового выреза, белеет узкий погончик офицера административной службы и склонённая к узкому столу маленькая уплощенная головка с такой высокой причёской под «бокс», что кажется он выстрижен наголо, как обычный солдат. Вот и весь Квинтилий Вар.

* * *Гвардии старший сержант уже несколько месяцев как сменил старшину Огаркова. Не в пример Шубину старшина способен был почти мгновенно потерять рассудок, хоть ему от силы двадцать пять годков, и нервы должны быть канатными… Огарков становился бледным, белели даже губы – дрожали, кривились и белели. Нечто подобное произошло на одной из вечерних проверок в феврале. Тогда за виртуозно матерщинный ответ Миссис Морли (майору Пономарёву), нашему общему мучителю и ненавистнику всех поколений кадетов, старшина загремел на гарнизонную гауптвахту, а оттуда был направлен «на предмет определения годности для дальнейшего прохождения службы» в горвоенкомат. Для строевой службы Огарков не годен: грудь, руки и плечи в синих плёнках шрамов: два раза горел в танке. А вот лицо совершенно чистое: матово-белая кожа, под чёрным чубом – коричневато-горячие глаза…

– Это образец явно не парламентского ответа, – заметил Женька Сушков в тот день после отбоя. – Ответ дышал страстью, самобытностью и подлинной поэзией. – Братья-кадеты, это заметное явление в общественной жизни! И ознаменовалось оно лишением свобода – исконной расплатой всякого дарования за новые пути и формы движения. Воздадим ему должное поросячьим храпом. – И он громко с привизгиваньем зевнул. Женьку занимает один вопрос: как стать невидимкой. Он бредит этим ещё с 5-й роты, начитавшись всякой ерунды…

На Шубине устный период нашей «галантной» училищной литературы пресёкся прочно и бесповоротно. За короткие месяцы знакомства оба класса выпускной роты твёрдо усвоили: Шубин – бабник и бабник первостатейный, что отнюдь не является в наших глазах недостатком. Однако этот ладный, красивый своей особенной «пшеничной» красотой славянин с доверчивой улыбкой на сочно вырезанных губах, умеет, сохраняя дружеский тон, настоять на своём. Он один из немногих, кого мы отпускаем без «декамероновых» исповедей. В училище Шубин для меня – «гвардии старший сержант», здесь же, на пристани, – просто Иван, а то и Лёша. Впрочем, с шубинской славой бабника вполне может посоперничать ефрейтор Лебедев из музвзвода по прозвищу Автоё… Это от него пошло жеребячье присловие: «Жизнь надо прожить так, чтобы от… остались одни шкурки!..» При всём том Лебедев ужасно неказист. Меня раздражают его пошлые ухватки. Да что там! Он пошл – с головы до пят пошл! И даже пошл его затылок, когда он аршинно прямой, длинно поспевает в ногу (музвзвод всегда марширует во главе колонны), натужливо заталкивая в кларнет воздух, или, сняв посеребренный мундштук, смахивает на ходу слюну…

А у Шубина глаза омутной голубизны. Когда он смотрит, проваливаешься в эту голубизну, а если заговорит с улыбкой – пошлёшь всё к черту и пошёл выполнять самый гадкий из гадких приказов. Улыбается, ровно распахивает себя. Даже Миссис Морли благоволит к Шубину.

Миссис Морли!.. Я улыбаюсь. Почему этого коренастого мясистого майора без шеи окрестили столь диковинно? Никто и не пытается объяснить. Прозвище перекочевало к нам вместе с майором от ушедших поколений выпускников. Когда он чересчур досаждает, Кайзер сзывает своих трубадуров на площадку 3-го этажа. Рота замирает, когда Кайзер голосом, точь-в-точь, как у заместителя начальника училища по строевой части полковника Бабанова, трубно кличет: «Дежурный по роте!»

Майор Пономарёв рысью выбегает из канцелярии, на ходу прочищая горло для отдачи рапорта.

«Дежурный по роте!..» – уже с нотками начальственного нетерпения сварливо вопрошает Кайзер.

«Я!» – преданно выдыхает майор с площадки 2-го этажа – там пост дневального.

Тогда Кайзер и его трубадуры: Генка Шепелев и Лёнька Расчёскин по прозвищу Фрей – хором, выпевая каждую букву, ревут сверху: «Хрен на!..» А Фрей ещё дурным голосом причитает: «Морли! Ах, миссис Морли! Когда ты разбрюхатишься, Морли?!»

Рота гогочет. И даже офицеры-воспитатели посмеиваются глазами, но лишь глазами, потому что тут же следует зычная команда подполковника Лёвушкина на общее построение. И муштруют нас зверски, но мы… мы молчим. Нас лишают увольнений – мы всё равно молчим.

В общем-то, муштровка наше обычно-обыденное состояние. Чёрт с ним, пусть гоняют! Наши чувства привыкли и задубели от постоянных семилетних упражнений в шагистике. Случалось, и не раз, нас гоняли по два часа без роздыха по сумасшедшей заволжской жаре. От пыли мы становились серые, от жажды наши языки слипались, от пота гимнастёрки не только на спине, но и на груди темнели обширными пятнами.

«Выше ногу! Выше ногу!» – в такт поступи выводят наши майоры и капитаны: боевые майоры и капитаны с нашивками ранений и колодками наград, полученных не за выслугу в канцеляриях. Лишь у Миссис Морли всего один «полтинник» на кителе – медаль за выслугу лет («и на груди его широкой висел полтинник одинокий»). Ах, штабная штучка, этот Миссис Морли!..

Несмотря на повторы, приём действует безотказно. В дни своих дежурств майор совершенно теряет голову в служебном рвении. Голос начальника выше разумения. И Миссис Морли каждый раз послушно трусит на клич Кайзера.

И всё время от времени повторяется (после мы расширим сей приём и на майора Красухина).

И никому не жаль Миссис Морли, кроме старшины Лопатина, который за это называет нас «чудиками». Вытянув шею, он обходит шеренги взводов. Лопатину неймётся проведать и доложить по команде, кто смеет оскорблять майора, кто «закопёрщик». Праведно чисты наши очи. Преданность и свет этой преданности в наших ликах. Точно на ширину приклада развёрнуты носки. А ну возьми нас…

Парфен, дед Юрия Петровича Власова, с женой Ольгой и сыном Петром. Начало ХХ в.

По отцу родовая линия – от воронежских крестьян. Однако дед был нрава не подневольного – вспыльчивый, широкогрудый, со смоляной окладистой бородой. И занятие – приставлен к лошадям, не кучер. Знал их, выхаживал. За то и ценили. И сейчас с фотографии семидесятилетней давности на меня смотрят бешено-пронзительные глаза деда. Он был на восемнадцать лет старше моей бабушки Ольги, но на фотографии она с ним в одни годы. Бабушка была в девках у помещицы. Отличалась сердечностью и ласковой русской мягкостью. Я помню ее.

Юрий ВласовА уж в дежурство Миссис Морли рота стонет от взысканий и скрипучего баска: «Я вас беру на карандаш!», – что означает запись в личный кондуит Миссис Морли.

Тогда мы взываем к мщению Кайзера. И всё повторяется…

В то же время верность воинскому долг, как и верность кадетскому братству, имеет над нами власть неограниченную и безусловную. Тут непозволительна даже лёгкая насмешливость. Традиции российского оружия и дух братства делают нас непоколебимыми в преданности своему назначению.

Слово «карьера» для нас оскорбительно. В нём жадность к положению и шаткость перед испытаниями грядущего. Мы заносчиво безразличны к судьбе. Она не может быть предметом торг или выгод. Нами повелевает история… Да, да, не меньше, не больше…

Ах, Миссис Морли! Почём фиалки, Миссис Морли?!..

В строю, равняясь, должен видеть грудь третьего человека… Крепи швабру, братва! Всем опоздать, братва, тогда никто в ответе! Полундра, Бабанин прёт! Всякая кривая вокруг начальства короче прямой мимо начальства.

Где чернильница, братва?! Ломай салазки Богачёву! Крась яйца, Дёмке! Пасха!

Всем, кто переступит порог класса, салазки, штаны долой, сотворяй Пасху!..

Для встречи слева, слуша-а-ай!..

Мы чтим «кадетское» братство. В нём поклонение удальству, гордость погонами. Эти погоны на наших плечах с тех лет, когда все прочие мальчишки ещё путаются в юбках бабок и матерей. Я свои надел, к примеру, в десять лет… Теперь я – старший вице-сержант, то бишь заменяю Шубина по службе…

* * *Когда Шубин прознал, что я завзятый охотник и предложил пострелять уток у него на родине, в километрах шестидесяти ниже по течению Волги, я согласился. Нет, я не согласился, я возликовал! Вырваться из казармы – Бог мой! – не радость ли! Охота 1-го, 2 мая – блаженнейшие дни без команд и казармы! Новые лица! Бог мой, как близки и в то же время пресно схожи лица моих товарищей! По 11 месяцев в году мы неразлучны. Это слишком, слишком, други мои! Забыть на время азбуку обязательных слов – это такой дар!

Итак, у Шубина служебное предписание на двоих, у меня – отпускной жетон. Будущая жизнь, чокнемся сердце о сердце!..

Я обожаю охоту, и в каптёрке у старшины Лопатина моё одноствольное ижевское ружье, то самое, что в чехле за плечом. И я мечтаю по-настоящему опробовать этот «самопал» – подарок моего жадноватого дяди.

Первый раз, как это ни покажется неправдоподобно, меня зазвал на охоту преподаватель литературы подполковник Гурьев, человек по виду и привычкам сугубо штатский. Литературу он не преподает, а исповедует. На уроках он творит «молитву», посвящая нас в русскую словесность.

В моей памяти навсегда урок, когда он читал отрывок из пушкинской повести “Выстрел”. Всё в нём дышало счастьем и свободой пушкинского слога. Когда он дошёл до встречи Сильвио с графом, мы были уже «пьяны».

Гурьев спустился с кафедры и шагнул к первой парте. Не открыл, а именно распахнул книгу, было закрытую, и продолжая:

«Ты не узнал меня, граф?» – сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» – закричал я и, признаюсь, я почувствовал, как волосы встали на мне дыбом…»

И все мы тоже почувствовали, как волосы у нас встали дыбом. Души наши пронзил Гурьевский стон, и крик одновременно: «Сильвио!» И такой жуткий, будто Гурьев тут, сейчас узрел свою погибель. Стон отозвался по длинному и навсегда хмурому коридору во всех классах…

Мы после долго становились в позу Гурьева и орали: «Сильвио!!» А из угла кто-нибудь шипел в ответ: «Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками… пуля тяжела».

Однажды Гурьев застал Генку Ляпунова, когда тот огрызался кому-то запальчиво и нецензурно. Он не наказал его, но с тех пор отказался величать по фамилии или званию: «суворовец». И по сию пору вызывает его на уроках кратко: «Матерянин, к доске» – и все разумеют, что к доске вызван Генка.

Следующим просветителем по части местной охоты явился старшина Лопатин. Он с бесшабашной уверенностью повёл меня за город. Водил не по заячьим следам, а накатанным зимником. Скоро у левого валенка Лопатина оторвалась подшивная подметка, и всю остальную прогулку старшина оглашал воздух одним из самых замысловатых ругательств, которые мне доводилось слышать. Во всяком случае, когда на утреннем построении, справляя обязанности старшего вице-сержанта и проверяя чистоту подворотничков, я как бы невзначай обронил это лопатинское «изречение», взвод замер в радостном изумлении, и погодя уже вся рота отозвалась лошадиным гоготом. Впрочем, через полгода оно померкло перед огарковским. Тем самым, которым он стеганул тогда Миссис Морли. Так судьба свела нас с двумя выдающимися матерянинами: Лопатиным и Огарковым.

– В Лопатинском – грубость восприятия, я бы сказал, примитивность натуры, – заметил в тот раз после отбоя Мишка Штиглиц.

– Дадено точно! – завопил дурашливо Димка Мельников.

И мы заржали. И так громко, что через минуту мигнул слабенький жёлтый свет. Затем грохнул сапог по двери. Это лягнул дверь дежурный офицер. Сверху сорвалась швабра. И, выждав ещё (погодя мог сверзнуться ещё какой-нибудь предмет, «заряженный» на замедление), на пороге появился дежурный офицер: зыбкое пятно в кастратно-немощном освещёнии.

– Встать! – приказал он.

И мы замерли каждый у спинки койки – и все без кальсон, согласно строгому училищному канону. Через четверть часа нас помиловали. Свет погас. А Пашка Долгополов водрузил над дверью свой сапог вместо реквизированной швабры.

– Так вот, смутьяны, – продолжил свой разбор Кайзер. – Разве это мат? Это народный фольклор.

И мы снова заржали, но не громко, потому что уже схлопотали тридцать минут «шагистики» – муштры назавтра в счёт дневной прогулки…

Старшина Лопатин, не досчитав в своей каптёрке, или, как её ещё называют, цейхгауз, пары, другой портянок в банный день, которые конечно же, никто из нас не присваивал, обычно заявлялся на вечернюю проверку и после переклички с разрешения дежурного офицера разражался гневными обличениями, которые кончал, независимо от содержания, одним и тем же вопросом: «Сколько вам Родиной было дадено портянок?..»

И в тон старшине звучало растяжное мяуканье: достовернейшие интонации и тембр Лопатина! И всякий раз дежурный офицер пялился на старшину с болезненным недоумением. Затем наступал «кризис отношений» – так называли мы стояние навытяжку до полуночи и дознание, кто виновник оскорбления старшины.

Спустя месяц – другой сцена повторялась, потому что недосчитав портянки, а владел счётом старшина скверно, Лопатин впадал в отчаяние. Этот бравый служака ухитрился все пять лет войны держаться от передовой никак не ближе линии Урал – Средняя Азия. Мы её называли «Атлантическим валом старшины Лопатина». В наших глазах за всё время ниже стоял лишь сержант Голубкин, благоухавший с утра до ночи дешёвым одеколоном, который за доступностью скорого приобретения предпочитал всем напиткам. Он «освежался» из запасов училищной лавки на день несколько раз. Молва прочила ему слепоту. И впрямь, красные глаза его вечно слезились. Он буквально промелькнул перед нами, исчезнув из училища через два – три месяца, однако заронив по себе прочную «одеколонную» память. В училищной лавке тогда стойко удерживался одеколонный дефицит. В лавке хозяйничала вёрткая, маленькая и вызывающе пышная продавщица Груня.

Ах, Груня! Из-за неё мы всем взводом отлупили Андрюху Калужникова. Нет, какое нахальство! Кто бы мог подумать! В этакой крестьянской бережливости Груня приспособила одно из подвальных помещений на складе под личную баньку. Ещё бы, в батареях сколько угодно горячей воды. И никто тебя не торопит и чисто – сама себе хозяйка. И сток для воды, как в бане, – щель, забранная решеткой в полу.

Как Андрюха набрёл на дубовую подвальную дверь и за отпавшей и разболтанной оковкой двери обнаружил сдобную, невинно распаренную Груню, одним ангелам известно! Но у Груни самые обильные из всех виданных нами грудей. Взвешивая товар, она по нечаянности совсем нередко теснит ими гири. Видимо, это зрелище в его, так сказать, первозданном виде, и сразило Андрюху, в общем-то, застенчивого и задушевного до нелепости.

Лавка на замке, а должна работать. В поисках Груни Лёшка Голубев и Кайзер спустились в подвал: Кайзер получил от тётки немного «полуполтинников», как он называл деньги, и примчался за батоном белого и конфетами-подушечками. По дороге к нему припал Лёшка Голубев – гениальный попрошайка, который никогда ничего не просит, но всегда оказывается там, где угощение неотвратимо.

«Жги души, огнь бросай в сердца!» – так начиналась лихая «кадетская» песня о Груне. Далее следует невозможная, хоть и остроумная похабщина. Песню венчают слова: «Всегда доволен будь своим! Не трогай ничего чужого!»

Андрюху застигли с поличным – у дверной скважины. Враньё, подглядыванье, наушничанье, нытьё и трусость – за то бьют и били у нас без жалости, до крови. Разумеется, Андрюхе перепало, однако, в душе мы сочувствовали ему. Прежде мы потребовали от него подробный отчет об увиденном.

Власова Мария Даниловна (1905–1987), мама, из старинного казачьего рода на Кубани.

Моя мама долго сохраняла силу. Помню, как осрамила она носильщика: тот не мог заложить на багажную сетку шестидесятикилограммовый мешок с ее любимыми кубанскими яблоками. Мама отстранила его и одним движением сунула мешок под потолок, а ей было под шестьдесят. И до старости она сохраняла стройность и женственность.

Юрий ВласовТо были минуты не следственной тишины. Нет, они внезапно обрели тяжесть. Невозможно глубокую, будто все задохнулись. Лишь Кайзеру предоставлялось право наводящих вопросов.

Ах, Груня, дорогая, конца у спора нет,Что больше грудь тугая иль нашенский буфет?Атака с фронта – сила!Но тут наоборот:К проблеме трудной с тыла был совершён подход…Дабы соблазн не совратил ещё кого-либо, мы отключили горячую воду в очередной банный денёк Груни, а затем поорали дурными голосами в дверь, из щелей которой ядовитыми тварями многоруко извивался белесый парок. Груня с неделю прихварывала, на двери ларька торчал пудовый замок.

– Нет, болезнь поразила её не от холодной вода, которой пришлось домываться, и нет от испуга, – утверждал Кайзер, в ней просто заговорил девичий стыд, утраченный вместе с первыми залпами недавней войны.

Почему он так решил, мы не стали выяснять. Тогда многие судьбы решала контрольная по алгебре…

Андрюха был прощён после зажигательной речи Сашки Лескова на вечернем обсуждении в спальне после отбоя:

– …Нет, это не Андрей Викторович, это всё воспаленное воображение юности! Он не преступник – он жертва! Каков искус для бедного Андрея! А что сделали наши отцы-командиры для усмирения своей плоти? Граждане судьи, «кадеты», разве так безмятежны их лица? Разве не сворачивают они к ней навстречу с блеском в очах? Андрей Викторович виновен, но подлежит прощению с учётом падения нравов в нашей доблестной армейской семье… – и заключил неожиданно: – Ребята, кто завтра со мной в увольнение на 3-ю серию «Тарзана»? В «Пионере» крутят…