Иренка (сборник)

Да, я служил на заставе советско-польской границы. Это было в начале 70-х, естественно, не этого века, в городе, точнее, маленьком городке Багратионовске, который во времена Восточной Пруссии назывался Прёйсиш-Эйлау. Близ него в 1807 году произошло грандиозное сражение Наполеона с русской и прусской армиями. Битва получилась кровавой, но равной. Командовал русской армией генерал Беннигсен. Под его руководством сражался князь Багратион, сражался и был ранен Барклай де Толли. Но город назвали почему-то не именем главнокомандующего… Может, потому, что в итоге Беннигсену, как Кутузову при Бородине, пришлось отступить? В городе сохранился дом, где останавливался Наполеон. Теперь на стене того дома висит мемориальная доска. На окраине города устремился в небо своей готикой памятник Прёйсиш-Эйлаускому сражению, с двумя пушками тех времён по бокам. Красиво, я скажу! Вот в таком городке рядом с государственной границей я и служил. Добавлю, что там нет ни одной деревянной постройки, всё из камня и кирпича. Крыши оранжевой черепицы, дороги по городку мощёны брусчаткой, а не как у нас, под Кремлём, – булыжником. Ровные, узорчатые, пойдёшь – залюбуешься… Справа замок бывшего Тевтонского ордена, слева – костёл, ставший в наше время историческим музеем. Меняются времена, меняются названия и предназначение сооружений. Но всё равно не так легко разрушить былое, перелицевать историю…

Мне всё это близко, памятно, поэтому и вспоминаю подробно. А службу я начинал в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, родном городе Иммануила Канта. Но об этом старинном городе рассказывать не буду. О нём всё хорошо известно. Скажу только: там я прошёл двухмесячные «курсы молодого бойца», научился стрелять из «калаша» и довольно неплохо, прятаться в окопе под мчащимся над тобой танком и бросать ему сначала навстречу, а затем и вслед гранаты, пользоваться ракетницей, техникой пограничной связи… После курсов меня на заставу, как других, сразу не отправили, оставили при штабе помогать профессиональным художникам-срочникам обустраивать музей части – с барельефами героев, панорамами сражений… Не хвалюсь, но я обладаю некоторыми способностями художника, ещё на учебке наглядную агитацию оформлял – рисовал, скрипел плакатными перьями… И читал, много читал. При штабе у нас была великолепная библиотека. Шекспир, Толстой, Чехов, Шолохов, Катаев… Знаете ли, в армии я вдруг решил стать писателем. Ворочал книги классиков с карандашом в зубах – подчёркивал, выписывал, учился строить предложения, абзацы, фабулу…

Через полгода, однако, музей был готов. И в один прекрасный день я со своим нехитрым багажом погрузился под брезентовый тент военного грузовика «ГАЗ-66», который из-за двух шестёрок мы прозвали «шишигой». На заставу номер шесть (опять шестёрка!) везли какие-то приборы, вот и меня, адресованного туда, с собой прихватили.

Да, пожитки у солдата нехитрые, но у меня была ещё коробка с книгами. Это я подружился с библиотекаршей, и она, видя мою неуёмную любовь к художественной литературе, собрала небольшой комплект книжек. «Для самообразования будущему писателю!» – сказала, провожая меня. В тайную цель моей жизни библиотекарша была по секрету посвящена. Хорошая, молодая, образованная женщина. Такую библиотечку она мне предоставила! С возвратом, конечно. Хотя одну книжку, когда я уж прощался с армией, она мне подарила с доброй, напутственной надписью и штампом библиотеки войсковой части.

Большую роль при установлении прицела на будущую мою судьбу сыграл Куприн. Я был очарован его «Олесей», «Гранатовым браслетом» и особенно – «Поединком». А уж вот эти строки его из «Юнкеров» не оставили и грана сомнений в моей будущности. Прошу простить за пространную цитату:

«Мысли его и фантазии ещё долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где всё было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой, это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово – «писатель»… Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет – это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создаёт каких хочет людей и какие вздумает приключения, и всё это остаётся жить навеки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих, взаправдашних людей и событий, и живёт годами, столетиями, тысячелетиями, к восторгу, радости и поучению бесчисленных людских поколений».

Во как! Разве после таких строк можно хотеть быть кем-то другим?!

Мечты, мечты,Где ваша сладость?Но важен сам момент мечтаний, ожидания чего-то большого, счастливого, каких-то перемен. В ранце каждого солдата лежит жезл маршала, а в пенале начинающего писателя – перо Толстого. На то она и молодость. Мне было восемнадцать. Я был полон сил, надежд и чувства – верите – нет?! – свободы. Таким вольным, счастливым, устремлённым в будущее, как в армии, я больше никогда и нигде не был. Оказывается, ожидание праздника ценнее его самого.

В двух километрах от заставы – погранпереход «Багратионовск – Безледы». С нашей стороны всегда в пробке километровая колонна легковых автомобилей, упёршихся головной машиной в тот самый, упомянутый мной шлагбаум. Это желающие погостить в Европе. Через Польшу можно и в Германию махнуть и подальше, у кого как получится. Транспорт досматривали ребята из КПП (контрольно-пропускного пункта). Это была наша погранэлита. У неё обычным делом водились красивые металлические зажигалки «Las Palmas», авторучки с раздевающимися при встряхивании девицами, другие заграничные диковинки. Я в число элиты не входил. Меня, как и большинство призывников, определили мерить фланги. Поясню. У заставы два фланга, то есть участка границы, которые мы должны были охранять – вправо шесть километров и влево – три. Вот и ходи туда-сюда во всём снаряжении днём и ночью. Или лежи часами в «секрете», или торчи на вышке… Но мне это всё было не в тягость. Именно на границе я научился оставаться один на один с самим собою – размышлять, строить планы, сюжеты…

Снаряжение, конечно, было нелёгким: заряженный АК-47 с запасным магазином, штык-нож, который мы цепляли к стволу, боясь рысей, ракетница, фонарь с аккумулятором на боку, телефонная трубка со шнуром и штекером для связи (розетки были понатыканы под пнями и корягами) и ещё этот пресловутый серый погранплащ до пят из какой-то холстины, который вбирал в себя влагу с неимоверной силой и при дождях становился таким тяжёлым, что, упав, встать самостоятельно, как рыцарю-крестоносцу в доспехах, было чрезвычайно сложно. Сейчас, конечно, всё изменилось – и оружие, и средства связи, и обмундирование, но тогда, при мне, всё было именно так.

Застава жила одной большой семьёй, никакой дедовщины (сами понимаете, боец там вооружён до зубов, не играй с огнём). То дикого козлика подстрелим в закрытой погранзоне, то кабанчика… Вызовешь «тревожную группу»[1], она и доставит добычу на «газике» домой. А там общий, братский котёл, даже, бывало, пельмени лепили. За один стол с «отцом» садились – начальником заставы, майором по фамилии Щербань, у которого тут своя семья проживала – жена Марья Петровна с маленькой дочкой Машей. Старлей (его зам) со старшиной за старших братьев были – добры, отзывчивы, но при исполнении строги, как положено.

Так и жили – не тужили, а службу по всем правилам, без сучка и задоринки несли. К весне того памятного года мне присвоили звание младшего сержанта. Жить стало повольготнее. Однако армия есть армия. Особенно наш род войск, один из самых дисциплинированных и строгих в жизни личного состава.

Времени почитать, позаниматься оставалось не так много, но грех жаловаться. Я даже порисовать успевал. Обыкновенно делал наброски с друзей. Что интересно, наш призыв состоял в основном из татар и белорусов. Красивый язык у ребят из Полесья: на русском ласточка, а на белорусском – ластовка. Что мягче и благозвучней?! Фамилии у них интересные: Виничек, Черёмуха, Ветла…

А проводником служебной собаки у нас был сержант Дубина. Не выдумываю, вот достал папку с набросками, листаю, а они, рисуночки мои, портреты все – кто есть кто – подписаны: фамилии, имена, звания…

Были, конечно, и не особо приятные моменты. Особенно эти кроссы, которые «отец» обожал и по которым наша застава в отряде (у пограничников именно отряд, но не полк) была в призёрах. Бегали по пояс раздетые, в сапогах. Дистанция четыре кэмэ, как раз по автобану до шлагбаума и обратно. Вот бегу я раз, жара, язык на плече… Всё, издыхаю, сейчас упаду… И вдруг кто-то подталкивает меня в спину. Знаете, какая это всподмога?! Толчок, и ты шагов пять-шесть уже не бежишь, а летишь, будто не в тяжёлых сапогах ноги, а с крылышками у босых щиколоток. Оглянулся – это мой земляк из Зеленодольска ефрейтор Вагиз Шакиров. Так и спас меня, сержанта, даже в срединную группу бегунов затолкал. Впрочем, в марафоне все равны. Сержант, ефрейтор, рядовой… какая разница! Главное тут – дыхалка. На голом торсе знаков различия нет.

Сел я вечером и изложил этот случай на бумаге. И вообще, расписал, кто такой ефрейтор Вагиз Шакиров. Он ведь и пел хорошо, прям как его знаменитый однофамилец Ильгам. Как затянет на родном татарском: «Эх, подняться бы на Уральские горы!», так просто душу вынет! А потом он был мастер на все руки – и плотник, и сантехник, и всё что угодно. В нашей «коммуналке» Вагиз был нарасхват. В общем, прицепил название к тексту, обозначил жанр как очерк, запечатал в конверт и отправил с ближайшей почтой в Киев, в окружную газету «Наш пограничник». Да, ещё и портретик его, пером и тушью выполненный, присовокупил. Денёк помечтал о публикации, а потом в суете ежедневной и позабыл совсем о своём послании.

На другой день нас с Вагизом послали к шлагбауму за молоком. Это большой секрет, но два раза в неделю польский фермер Милош на своей двухместной коляске на автомобильных шинах, запряжённой гнедой лошадкой, привозил рано утром нам для заставы свежего молочка. Обыкновенно это был один большой бидон. Расплачивалось начальство, наше дело было доставить ёмкость «домой». Замечу только, такого вкусного молока я больше никогда в жизни не пробовал.

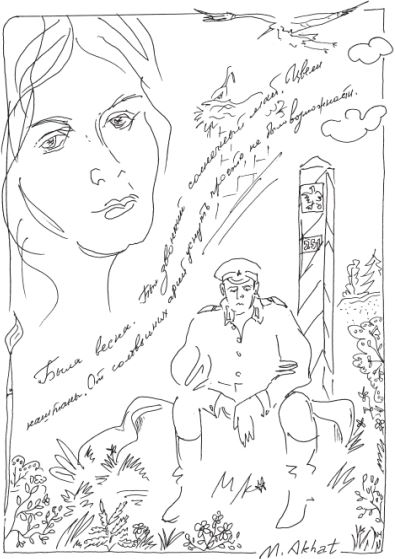

Была весна. Был звонкий солнечный май. Цвели каштаны. А по ночам от соловьиных арий уснуть просто не представлялось возможности. Бывало, я вставал среди ночи, выходил на свежий воздух, вглядывался в далёкие созвездия, и дышалось так легко на залитой серебряным светом земле, и мечталось так безудержно, и предчувствовалось так остро… А что предчувствовалось? А что может предчувствоваться, когда тебе восемнадцать лет!

Утром меня растолкал Вагиз, наспех ополоснулись и потопали к «газику», за рулём которого дожидался единственный русский парень на заставе Вовка Абрамов, тоже волжанин, из Жигулёвска. Я с ним крепко сдружился позже. После армии ездили даже друг к другу в гости, долго переписывались, потом, к сожалению, как-то всё сошло куда-то. В этом, наверное, ничего удивительного, всё закономерно – нет на свете власти выше времени, и оно диктует правила. Где он, кто он теперь? Ведь тоже хорошо рисовал.

На месте назначения пана Милоша не оказалось, гнедой лошадкой умело правило небесной красоты белокурое создание. Просто ангел, только без крылышек за спиной. Она улыбнулась на наши недоумённые лица и поздоровалась:

– Дзиень добры, панове!

Мы с Вагизом стояли за шлагбаумом с открытыми ртами.

Она пояснила:

– Оциец мало-мало захворовачил… – пояснила она и похлопала ладошкой по влажному бочку бидона, разместившегося в коляске у её ног. – А от вам млеко!

Первым пришёл в себя Вагиз:

– Доброе утро, панна!

За ним и я очнулся:

– А что с отцом?

– Ангина, – ответила она. И стала быстро-быстро то на русском, то на польском пояснять, что отец в мае всегда заболевает, но к двадцать восьмому мая обязательно выздоровеет: – Ведь шьвиэто – праздник!

– Да, через неделю будет большой шьвиэто, – подтвердил я. – День пограничника же!

По обыкновению в этот день мы открывали к вечеру границу, и к нам в гости шли польские пограничники, жители близлежащих польских поселений и, естественно, вместе с нами отмечали праздничную дату жители Багратионовска во главе с мэром города. Устраивались совместные концерты, игры, танцы, одним словом, говоря по-нашему: наступал настоящий сабантуй.

Мы спросили (не припомню даже – кто из нас), как её зовут.

– Иренка, – ответила девушка.

– Ирина, наверно? – уточнил я.

– Нье-е, – возразила она и повторила: – Ире-е-енка.

Хотя – да, у полек немало имён, оканчивающихся на «ка». И это у них не уменьшительно-ласкательная форма. Сразу вспомнились Анжелика, Генрика, Бланка… А у моего отца в лаборатории работала Агнешка.

Мы тоже представились. Она по слогам, как первоклассница за учителем, повторила наши имена и, когда у неё это хорошо получилось, засмеялась, показав жемчужные зубки, весело, заливчато, будто ручеёк зажурчал по камешкам.

Из будки на краю шлагбаума за нами с интересом наблюдал свободный от досмотра автомобилей капэпэшник Закиров из Мамадыша. Гимнастёрка у ворота расстёгнута – уже, несмотря на раннее утро, жарко, уже солнце из-за холма бьёт по будке и колонне легковушек прямой наводкой, высоко в небе чертят свои иероглифы стрижи, день намечался прекрасный, как и весь конец мая, по предсказаниям.

Я спросил: будет ли она на нашем празднике.

– Так, натуралнье[2]! – И даже заговорщицки сообщила, что собирается на концерте песенку спеть. Какую? Секретик.

Я только вздохнул в ответ, отвёл от неё взгляд, что сделать, признаюсь, было непросто. Мы с Вагизом взяли за ручки бидон и сняли с коляски, помогли развернуть Иренке её транспортное средство. Она дёрнула поводья и помахала нам ручкой. Мы долго смотрели ей вслед. Затем погрузили бидон в наш «газик», надо было поторапливаться, чтобы первоклашка Машенька перед школой успела свежего молочка попить.

С утра 28 мая личный состав заставы, свободный от нарядов по охране границы, на славу помаршировал парадным строем по городку. Возложили погранцы в свой праздник цветы к памятнику павшим нашим солдатам при взятии Восточной Пруссии, а также – к величественному бюсту Багратиона. А я уже с самого рассвета топал во всеоружии на левый фланг заставы часовым границы – три кэмэ до стыка с флангом другой заставы и три – обратно.

Я шёл малозаметной тропкой вдоль КСП (контрольно-следовой полосы) и размышлял: а что же тогда утром произошло, когда за молоком с Вагизом съездили? Иренка с тех пор не покидала моё воображение, мои мысли, с тех пор какое-то новое ощущение зародилось под моим солнечным сплетением. Будто кто-то врезал мне под дых, и с того момента я очухаться, отдышаться не могу. Спросил я у Вагиза: с ним ничего не произошло после поездки за молоком? Он пожал плечами:

– А что должно было произойти? Молока я всего одну кружку выпил…

Я не стал вдаваться в подробности. Значит, это только со мной такое, значит, случилось то самое, что остро предчувствовалось накануне поездки. Мне вспомнился фильм «Человек-амфибия». Я и роман Беляева до этого читал. Но кино, в отличие от суховатой книги, произвело на меня тогда, в юности, неизгладимое впечатление. Гуттиэра спрашивает влюблённого Ихтиандра: «Так значит, это любовь с первого взгляда?» И тот отвечает вопросом на вопрос: «А разве бывает другая любовь?»

И в самом деле, разве бывает? Первый взгляд, как стрела, пущенная амуром, или точно в сердце, или – мимо. Вторые, третьи стрелы – это уже насилие над человеческой душой, это уже не любовь, а призыв или принуждение к сожительству. Наконец, я перестал мучить себя безответными вопросами. Ожидал, помнится, чего-то большого, счастливого, перемен каких-то ожидал, вот они и наступили.

Безответные вопросы покидали вооружённого далеко не луком и стрелами солдата минуты на две, а потом опять наваливались, но уже с удвоенной, с утроенной силой. Интересно, придёт она всё-таки на праздник или не придёт?

На заставу я вернулся к обеду. День, как и предсказывали, выдался солнечный, по-настоящему праздничный. Мне было жарко от многочасовой ходьбы, от тесного воротника гимнастёрки и тех неведомых чувств, поднявшихся в душе после встречи с Иренкой. Повар позвал меня пообедать. Есть не хотелось. Я попросил лишь кружку холодного молока. После столовой поднялся к месту своего обитания – к кровати с тумбочкой на втором этаже. Подшил свежий подворотничок, оздоровил пуговку на гимнастёрке, поправил сержантские лычки на погонах, помылся-побрился, отполировал сапоги…

В три часа начались празднества со спортивных соревнований на брусьях, перекладине, гимнастических кольцах, «коне». Майор Щербань лично палил из стартового пистолета на стометровке. Ладно, хоть кросс не заставил бежать! В заключение пошла вольная борьба. Победители получали призы от мэра и начальника заставы, болельщики болели – свистели, хлопали в ладоши…

После наряда я имел право не бегать, не прыгать… Я слонялся по праздничной заставе, выискивая взглядом одного-единственного человека. Иренку, конечно, ведь обещала… Как она сказала-то: «Да, натурально приду». Где же её натуральность?

Она появилась незадолго до начала концерта. Подошла ко мне сзади и зажала ладошками мне голову: отгадай, мол, кто? Я сразу произнёс:

– Иренка!

Она откинула ладони, рассмеялась своим негромким, журчащим смехом… Над плечом её торчал гриф гитары.

– А где Вагиз? – спросила.

– Вон же он, борется, – ответил я, кивая на маты у баскетбольного щита.

Я, Иренка и её семиструнная гитара устроились на скамеечке в тени каштана и стали наблюдать, как мой земляк, распластавшись в партере, никак не хотел сдаваться нашему здоровяку Виничику из Гродно.

– Папа выздоровел? – спросил я.

– Нье, – ответила она.

– Значит, одна пришла?

– Та…

Я тронул струны гитары:

– Будешь, значит, петь?

Она согласно улыбнулась:

– Та, буду.

– А я так и не научился играть на гитаре. Когда подростком был, упросил родителей купить мне её… Старался, старался, но дело дальше «Цыганочки» не продвинулось.

Подошёл раскрасневшийся Вагиз. Концовку его схватки мы прозевали. Он утирался полотенцем и ворчал:

– Да он чуть ли не в два раза тяжелее меня! Разве можно весовые категории не разграничивать?!

– Не переживай, – попытался я успокоить друга. – Ты здорово боролся!

– А-а-а! – только и произнёс он раздражённо. – Пойду в душ.

До концерта оставалось время. Иренка отметилась у организаторов, и мы пошли к озерцу посмотреть уток. Их там плавало два выводка. Это были серые чирки и зеленоголовые красавицы кряквы с белоснежными воротничками кольцом вокруг шеи. Они сразу подплыли к нам и стали наблюдать за тоненькой девушкой в светлом платьице и солдатиком с гитарой, как ружьём, за спиной, которые почему-то не бросали им хлебушка. Не подумал я о гостинцах им, надо было зайти в столовую…

Вскоре сыграли позывные концерта, и мы поспешили к плацу с сооружёнными там из досок лавками и импровизированной сценой без никакого возвышения.

Концерт получился грандиозный. Начался он с хоровой песни польских пограничников, затем пошли и сольные исполнения, и пляски, и выступления чтецов… Все были хороши и прекрасны в искренних своих выступлениях, но больше всего потревожили мою душу, конечно же, мой земляк Вагиз Шакиров и Иренка. Высокие ноты «Эх, подняться бы на Уральские горы!» унесли меня с самого западного городка нашей страны далеко на восток, в милое сердцу Заволжье. Послушал песню на родном языке, будто в отпуске на родине побывал!

Иренкина песня – прямая противоположность, никакой страсти и возвышенности. Она села на табурет, обняла гитару, вдохнула полной грудью посвежевшего к вечеру заставского нашего воздуха, а можно сказать, и родного – чего тут, до границы-то два шага! – и из уст её полилась тихая польская песня. Она текла свободно и легко, без малейшего напряжения. Иренка ласково перебирала своими тонкими пальчиками серебристые струны, чуть склонив голову набок, так, что крыло её пшеничных волос прикрыло пол-лица, поводя в такт узкими, по-детски заострёнными плечами, и гитара отвечала ей взаимностью. Казалось, что певица и гитара – это одно единое существо, которое живёт исключительно общей на двоих песней. И ту её, выплывшую вдруг на простор полноводную, затопившую всю мою душу песню, как, скажите на милость, описать словами? И как передать то безбрежное чувство к Иренке, к её дарованию, к её мягкому, текущему голосу, которое охватило меня целиком и полностью от ершистой макушки до пят?!

Нет, я мало что понял, хотя и говорят: славянские языки похожи. Но песня – на то она и песня, пусть английская, французская, итальянская… Она не для того рождена, чтобы какие-то слова и смыслы оглашать, она душевное состояние исполнителя передаёт, у неё интернациональный язык сердца. И не надо ей никаких толмачей. Порой я даже радуюсь, что не понимаю иностранных слов некоторых песен, поскольку это даёт возможность в тронувшую тебя мелодию вкладывать что-то своё, личное, адресованное кому-то недосягаемо далёкому. До этого с польской культурой я был не очень знаком. Ну, читал Мицкевича, Сенкевича, смотрел Анджея Вайду, слушал Чеслава Немана… И всё, вроде. Кто думал, что пошлют меня служить на польскую границу и влюблюсь я там в панночку из ближнего воеводства?

Всех громче и неистовей Иренке аплодировали, безусловно, мы с Вагизом. От земляка, между прочим, уже попахивало спиртным.

– Где это ты успел? – поинтересовался я.

– Пшеки угостили.

Пшеками мы называли поляков, поскольку в их речи изобиловал звук «ш».

– Погранцы или штатские?

– Погранцы, – кивнул он в сторону небольшой группы польских пограничников у гимнастических брусьев. – Больно уж песня им моя понравилась. А что, может, и тебе немного вздрогнуть?

– Нет, спасибо, – ответил я и поинтересовался: – Что пили-то?

– Польскую…

– И как она?

– Водка как водка.

– А закусывали?

– Настоящей краковской…

Вагиз не договорил, подошла Иренка, мы расступились, и она села между нами. Мы принялись наперебой восхищаться её песней да так громко, что на нас сзади зашикали.

На сцену вышел старшина. Его коронкой была чечётка. Хромовые сапоги начищены до блеска, да и весь он светился и блестел каждой пуговкой, бляхой ремня, медалью на груди, чёрными цыганскими глазами…

Я спросил Иренку, о чём была её песня.

Она сказала, что это история об аисте, который, как и положено, прилетел из тёплых краёв пораньше, обустроил гнездо и стал ждать любимую, а она не прилетела.

– Почему? – спросил я.

– Попала в шторм и погибла, – ответила она.

– Грустная история.

– Очень.

Иренка всё-таки хорошо говорила по-русски, хотя нередко использовала родной, польский. В те годы, о которых я рассказываю, русский язык в польских школах был обязательным предметом.

После выступления старшины Иренка засобиралась:

– Пора до дома. Отец там йеден.

– Почему один? А где мама? – спросил я.

– Мама у дзидека в Бартошице.

– А с дедом-то что?

– Ревматизм… Мама ухаживает.

Вагиз заметил:

– И с аистами у тебя, Иренка, печально, и вообще…

– Но сейчас же танцы начнутся! – попытался я изменить ситуацию.

Однако гостья наша была непреклонна.

– Мы тебя проводим, – сказал, как отрезал, ефрейтор.

– Добже, – ответила она. – И ласково взглянула на нас обоих.

Мы шли по автобану в сторону КПП, а за спиной на заставе грянул музон – начались танцы. Земляк нёс бережно гитару, а я сошёл с дороги и собрал букет полевых цветов.

Не перестаю удивляться, как девушки всегда восторженно реагируют на цветы. Я церемонно, с поклоном протянул букет нашей прекрасной даме, она в знак благодарности присела, оттянув подол платья в стороны, безмятежно рассмеялась и опустила лицо в полевое разноцветье у себя на груди.

Прощаясь у шлагбаума, она сказала:

– Увидимся!

– Конечно, – ответил Вагиз.

– Обязательно, – отозвался я.

На заставе было весело, на плацу под живую музыку ВИА из Дома культуры Багратионовска кружили счастливые пары. Праздник продолжался. Вагиз шумно потёр ладонью о ладонь, расправил гимнастёрку под ремнём на поясе, грудь колесом сделал:

– Пойдём!

– Нет, я ж с пяти утра на ногах, – ответил я. – Отдохну, почитаю…

Не читалось, не писалось. Как же это мы увидимся с ней?

* * *Через два дня нас повезли на ночные стрельбы по движущимся мишеням. Полигон был тут рядом, под Багратионовском. Личному составу ведь надолго отлучаться с заставы нельзя, хотя и оставались там наряды, дежурный по заставе, «тревожная группа», часовой, один из офицеров или старшина. Таков пограничный устав.

Обыкновенно на стрельбах из «калаша» даются две главные команды, два приказа: одиночными бить по цели или очередями. Не считая уточнений: стоя, лёжа, с колена… Я сразу научился отсекать по два патрона при очередях. Два патрона вместе – это считалось очередью, и у стрелка, соответственно, увеличивалось число выстрелов. У Вагиза вот не получалось, стрельнёт два раза и «магазин» весь опорожнит. Всё в «молоко» уйдёт, ведь в цель летят только первые пули, остальные – выше и в сторону.