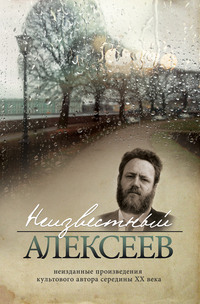

Неизвестный Алексеев. Том 3: Неизданная проза Геннадия Алексеева

Постоял, послушал. Вышел наружу. У входа на белом утрамбованном снегу сидит белая кошка с черным пятном на носу. У ворот ограды несколько нищих. Они прилично одеты, и вид у них не голодный. Наверное, пенсионеры. Подрабатывает у храма по вечерам. За оградой стоят две женщины. Одна говорит другой:

– В среду померла. Сначала здоровая была, румяная, веселая. А потом захворала, бледная стала, грустная. Долго-долго хворала и вот померла. Я весь день проплакала – жалко ее страшно. Совсем еще молодая – тридцать лет. Мне вот шестьдесят, а я живая. Хорошая она была, добрая, умная, образованная.

Бываю ли я счастлив хоть иногда? О да, разумеется!

Просыпаюсь на даче в своей мансарде. За окнами колышется пронизанная солнцем листва берез.

Встаю, отворяю дверь, делаю шаг и оказываюсь в утреннем июньском лесу. Я слышу все его звуки, ощущаю все его запахи, вижу все его великолепие. Он приветствует меня, и я отвечаю ему тем же.

Возвращаюсь в свою комнату и замечаю осу, которая бьется о стекло.

Беру носовой платок и пытаюсь поймать ее. Она ускользает, она отчаянно сопротивляется, она готова к самому худшему. Но вот наконец она поймана. Подношу платок к раскрытому окну и разжимаю пальцы.

Почувствовав свободу, оса вылезает из складок платка наружу и несколько секунд еще сидит в недоумении, не веря в свое чудесное спасение. Потом она улетает.

Вот это и есть мое счастье. Счастье «без дураков», как принято теперь говорить.

7.3

Первый поистине весенний день. На улицах озёра грязной воды. Солнце уже высокое, и у него очень бодрый, уверенный вид. Пришла его пора.

Сестрорецк. Курорт. Красные стволы сосен, белый снег, синие тени и нежно-голубое небо. Темная быстрая вода реки Сестры. Когда-то здесь проходила государственная граница – совсем рядом от санатория.

1948 год. Воскресная толкучка на Обводном канале. Великое скопище народу и множество всякого барахла. Оно разложено на земле, висит на руках и плечах торгующих.

Продают одежду, обувь, разное тряпье, патефоны, посуду, шелковые абажуры, слесарные инструменты, старые радиоприемники и детали к ним, книги, открытки, репродукции и лубочные картины (пышнотелые обнаженные красавицы, невероятной архитектуры замки, олени в дремучих лесах и белые лебеди на прудах, по берегам которых растут невиданные цветы). Тут же безногие инвалиды за деньги показывают хитроумные фокусы с картами. А рядом продают собак, кроликов, певчих птиц и золотых рыбок в банках.

Часами брожу в толпе, разглядывая людей и вещи и вслушиваясь в звуки грандиозного базара: приценяются, зазывают, сыпят прибаутками, хохочут, ссорятся, выкрикивают ругательства, плачут (у кого-то что-то украли), играют на аккордеонах и губных гармошках.

8.3

Я тот самый воин, который в поле один. С кем я сражаюсь? Пока ни с кем. Врагов-то тьма, но они меня еще не замечают. Поэтому я все еще жив. Но рано или поздно враги кинутся на меня. Если не кинутся, значит, я вовсе не воин – в поле мне только ромашки собирать.

Шел по улице. Откуда-то сверху, с пятого или шестого этажа нового многоэтажного дома донеслось кукареканье петуха. Кто-то на балконе разводит кур.

Истина – это то, чего нет и быть не может. Но помыслы об истине не напрасно нас волнуют.

Плоский, безоглядный, безапелляционный оптимизм облегчает жизнь чрезвычайно. Но он превращает ее в некое условное геометрическое тело, наподобие подстриженного дерева в форме шара или куба – вроде бы и дерево, а вроде бы и нет.

Последовательный, честный, бескомпромиссный пессимизм делает жизнь страшно трудной и обрекает живущего на мученичество. Но при этом бытие сохраняет всё же свои естественные формы – все ветки растут, как им хочется.

Самая выгодная профессия второй половины XX века – профессия космонавта.

Вращаясь вокруг Земли в своих стальных закупоренных банках, космоплаватели, несомненно, испытывают некоторый страх и некоторое неудобство. Но они знают, что их уже ждут ордена и великие почести. Этим ребятам выпадает счастливая карта.

А по части самопожертвования молодой человек, спасающий ночью на пустынной улице незнакомую девушку от хулиганов, даст им много очков вперед. Тут героизм подлинный, бескорыстный.

9.3

Нынешняя женская мода – брюки в обтяжку – эротична до непристойности. Бедра и ягодицы в таких брюках выглядят почти голыми, а у некоторых девиц заметно даже, как раздваивается нижняя часть лобка. Чем уже брюки, чем плотнее прилипают они к тазу, тем шикарнее.

Интересно проследить, как в разные века мода выделяла те или иные «волнующие» места женского тела. Например, в прошлом и восемнадцатом веках до предела обнажали грудь, прикрывая лишь соски, а лет десять тому назад мини-юбки почти полностью оголяли ноги.

11.3

Витиеватость барокко оставляет меня равнодушным. В ней слишком много двусмысленной игривости.

Экстаз великомучеников в католических соборах XVIII века неоднозначен. То ли конвульсии духа, который рвется вон из грешной плоти. То ли это судорога тела, изнывающего от сладострастия, – не поймешь.

История долго водила нас за нос. Миновала эпоха великих надежд и величавого гуманизма. Миновала эпоха неясных тревог и романтических восторгов. Миновала эпоха невиданных ужасов и катастрофических разочарований. Настала эпоха вульгарного прагматизма и изнурительного скепсиса. В наши дни разумный человек может воспринимать мир только иронически.

12.3

Умело и вдохновенно прочитанные бездарные стишки кажутся почти гениальными. Звучащему слову я не доверяю, верю слову печатному. На бумаге оно голое, без прикрас, и видно, чего оно стоит.

Поэт – не эстрадный артист. Читателю лицезреть его необязательно и даже вредно. Обаяние его внешности и красота его голоса могут помешать восприятию его творений.

Однако поэты из кожи лезут вон, кривляясь на эстрадных подмостках, дабы завоевать любовь не искушенной в литературе публики. Один оглушительно выкрикивает свои тексты, нажимая на гласные или согласные, другой со страстью шепчет стихи в микрофон, будто это ухо его возлюбленной, а третья просто рыдает на эстраде, явно оплакивая кого-то из ближайших родственников. Наиболее эффектный прием – петь свои стихи под гитару. Перед этим не устоит даже самый стойкий слушатель, самый отъявленный скептик, самый бесчувственный чурбан.

13.3

То, что меня слегка печатают, порождает робкую надежду на лучшее, на светлые времена, когда меня станут печатать вовсю. Но эти времена никогда не настанут. Если бы меня вообще не печатали, моя судьба была бы определеннее, честнее.

Несмотря на свой скепсис, я стал жертвой иллюзий. Мираж успеха заманивает меня дальше и дальше в пустыню безнадежности.

15.3

Вестники весны – гигантские ледяные сосульки, падая с карнизов, убивают людей наповал.

Красивая весенняя смерть.

Истинный человек, это всегда не человек толпы, это всегда человек отдельный.

16.3

Похоронная церемония в крематории.

Черные двери открываются, и провожающие входят в ритуальный зал. Гроб в цветах. Траурная музыка. Распорядительница – молодая женщина в черном строгом костюме проникновенным голосом произносит шаблонные фразы об усопшей. Последние всхлипывания родственников. Присутствующие выстраиваются в цепочку и обходят вокруг гроба. Закрывают крышку, громко щелкают ее замки. Наступает тишина. Все напряженно смотрят на гроб. Он вздрагивает и начинает медленно опускаться.

Выход через другую дверь, прямо на улицу. За первыми, входными дверями уже стоят провожающие следующего покойника. Через десять минут они будут стоять на нашем месте вокруг другого гроба с другим трупом, и женщина в черном будет снова произносить стандартные слова о доброте и отзывчивости усопшего или усопшей.

Крематорий работает с полной нагрузкой, его морг набит мертвецами, которые неделями ждут своей очереди.

Из трубы крематория непрерывно струится серый прозрачный дымок.

В гостях у Дудина. М. А. внимательно читает корректуру моей книжки и, как мне кажется, вполне искренне поздравляет меня с успехом. Приходит живущий в Ленинграде югославский поэт Станишич. М. А. нас знакомит. Пьем кофе. Беседуем о превратностях судьбы и о поэзии. И. Н. предается воспоминаниям о довоенной жизни в Москве, о молодости Дудина, об их первой встрече. М. А., прерывая ее, читает мои стихи из сборника.

– Вот, видите, – говорит мне он, – все у вас получается неплохо. Выходит вторая книга. Вас приняли в Союз писателей. Скоро и третья книжка, небось, появится. Тогда мы сделаем сборник потолще – возьмем стихи из трех книг и добавим новое. Правда, все это делается медленно, но зато верно. Терпение приведет нас к победе.

17.3

В сотнях стихотворений советских поэтов слово «Родина» рифмуется со словом «пройдено», а «осень» рифмуется с «просинью». Эта типизация никого не смущает. Стихи, как здания заводского изготовления, собираются из одинаковых стандартных элементов и столь же уныло однообразны.

Почему я так люблю Петроградскую сторону? Не оттого ли, что она напоминает мне Европу, в которой я никогда не был?

Траурный марш из седьмой симфонии Бетховена. Прекраснейшая в мире музыка. Долго слушать такое невозможно, не выдержит сердце.

Есть два пути в развитии верлибра. Первый – усложненная образность, острая метафоричность, сознательная сгущенность письма (французские сюрреалисты). Второй – четко явленная архитектоничность, заданная структурность, игра словесных масс и ритмов, создающая своеобразный музыкальный эффект (Лорка, Чак, Ружевич).

Мой свободный стих где-то между.

19.3

1945 год. Июль. Ашхабад. Зоопарк. В мутной воде небольшого бассейна плавает белый медведь. Белый он только номинально – шерсть у него грязно-желтая. А в глазах у него тоска – жарища страшная.

1939 год. Зима. Театр Госнардома. Играют оперетту «На берегу Амура». Я сижу в зале вместе с родителями. Спектакль идет по случаю какого-то праздника, кажется, Дня Красной Армии. В антракте к отцу подходит знакомый офицер (тогда говорили – командир). У него на груди новенькая медаль «XX лет РККА». Я гляжу на нее с восторгом. Ее обладатель кажется мне героем.

Обрывок разговора:

«День проживешь – ночь наступит. Ну, думаешь, хоть бы уснуть и подохнуть, не просыпаясь. Но не подыхаешь, просыпаешься. Вот ведь хреновина какая!»

21.3

Саша Житинский привел двоих венгров – редактора журнала «Галактика» и переводчика.

Пили «Гурджаани», беседовали о литературе и искусстве. Мои стихи гостям понравились. Переводчик тут же переводил их, вернее, пересказывал их содержание по-венгерски для редактора, который не знал русского. Редактор очень живо реагировал на услышанное. Моя живопись тоже не осталась без внимания. Больше всего хвалили «Одинокого рыбака» и «Вавилонскую башню». Попросили сделать с них слайды и прислать их в Венгрию. Пообещали мои стихи и репродукции с моих картин опубликовать в «Галактике».

Пробыв у меня часа полтора, венгры удалились, а Саша остался. Я читал ему прозу, и он ее хвалил. И он наговорил мне кучу комплиментов, и он сказал, что со мной все в порядке – сделанное мною не пропадет и не будет забыто, и журил меня за пассивность, и мы снова пили с ним «Гурджаани», вспоминая венгров – какие они умные, всё понимающие люди!

22.3

Подлинная культура творится немногими для немногих. Многие довольствуются создаваемой многими облегченной полукультурой или откровенной подделкой под нее.

Рахманинов делал в музыке то же самое, что Бунин – в литературе. Оба предпочитали новациям старый, добрый, всеми любимый сладостный стиль и отказывали двадцатому столетию в праве иметь свое собственное искусство. Рахманинов подражал Чайковскому, Бунин – Тургеневу. И оба они изощренностью превзошли своих учителей.

Весь день занимался живописью. Появилась на свет «Падающая статуя». Она мне нравится.

27.3

Парочка. Она – в старом, выцветшем пальто, в столь же старых грязных ботинках. На голове какого-то тюремного цвета платок. Из-под него торчат пряди нечесаных, свалявшихся волос. Он – тоже во всем старом и грязном. Вместо лица у него страшная красная маска. Веки вывернуты. Носа почти нет. Ноздри зияют, как на черепе у скелета.

Идут, взявшись под ручку, раскачиваясь и делая зигзаги. Оба пьяны.

1944 год. Февраль. Казанджик. Всем семейством в воскресенье отправились на прогулку в горы – они совсем близко.

Голые розовато-серые скалы, осыпи камней. Кое-где небольшие, поросшие свежей травой лужайки. В траве тут и там краснеют тюльпаны.

Отец взял с собой пистолет. Найдя укромное место, мы развлекаемся стрельбой. Стреляем в платок, повешенный на палку. Сначала мама, потом отец, после я. Пистолет тяжелый, большой (марки «ТТ»). Я держу его обеими руками, но дуло все равно перевешивает и клонится вниз.

– Не надо целиться долго, – говорит отец, – подымай пистолет и сразу стреляй. Рука не должна уставать.

Наконец я нажимаю на спуск, и раздается выстрел. Пистолет дергается вверх, и гильза со свистом пролетает у меня над головой.

– Спокойнее, спокойнее, не нервничай! – говорит отец. – И не надо с такой силой зажмуривать левый глаз, у тебя все лицо перекосилось.

Я делаю еще два выстрела, и мы подходим к платку. Все три мои пули попали в цель.

– Молодчина! – говорит отец. – Из тебя выйдет неплохой стрелок!

28.3

Вечер у Житинского. Он демонстрирует мне зонтик, только что купленный на «боны», полученные за публикации в ГДР и в Польше. Зонтик изумительный, импортный.

Саша пишет новый роман – каждый день четыре страницы.

Ах, Моцарт, мне бы твою безмятежность!

31.3

Большое зеркало в фойе Театра комедии. Я отражаюсь в нем целиком, во весь рост.

Предо мною грузноватый, не первой молодости субъект с усталым и слегка надменным лицом.

Кто он? Актер? Математик? Инженер-радиотехник? Профессиональный фотограф? Спортивный тренер? И отчего он один пришел в театр? Где его жена? Куда подевалась его возлюбленная?

Звучит третий звонок, и я направляюсь в зал, искать свое место.

На сцене советская пьеса, так себе пьеса, хотя и не без претензии на глубокомыслие. Поставлена она так себе, хотя и не без претензии на изысканность. Актеры тоже играют так себе, хотя упрекнуть их вроде бы и не в чем. И публика хлопает не слишком усердно, так себе хлопает. Режиссер – мой приятель. Когда-то он ходил в модернистах, за что его не единожды наказывали. Теперь он угомонился и стал почти реалистом. Спектакль сделан вполне профессионально, добротно, со вкусом. Ругать его не будут, но и спорить о нем тоже не станут.

В антракте зрители стремглав бросились в буфет – «давали» шоколадные конфеты в коробках. Конфеты довольно дорогие, но их мгновенно расхватали.

Возвращаясь домой, проезжаю на троллейбусе мимо Адмиралтейства. Курсанты Морского училища красят якоря, лежащие на гранитных постаментах. На часах около одиннадцати. В такое время курсанты должны уже спать. Видимо, якоря красят штрафники.

Осень 1945 года. Орел. Я учусь в шестом классе. Школа ютится в полуразрушенном здании. Мой сосед по парте – упитанный розовощекий мальчик по имени Витя. Мы с ним дружим. Витин папа – первый секретарь орловского обкома.

Я с родителями живу в маленькой узкой каморке, которую мы снимаем у бедной одинокой женщины, пережившей оккупацию. Витя с родителями располагается в восьмикомнатном, только что восстановленном особняке. Во дворе особняка – гараж, в нем три автомобиля, два заграничных и один советский.

У Вити своя комната. В ней много книг. На стене висят четыре малокалиберных ружья. «Вот это подарил мне Маленков!» – с гордостью говорит мне Витя.

Любимая Витина забава – стрелять в ворон. Время от времени он предлагает мне принять участие в этом веселом занятии. Стреляем мы прямо с крыльца особняка, которое выходит во двор. А вороны сидят на ближайших деревьях за оградой.

Другое Витино развлечение – носиться по городу на одной из папиных машин, которую ведет один из папиных шоферов. Это пожилой, недавно демобилизовавшийся из армии добродушный дядька. Он любит Витю и выполняет все его прихоти.

– Быстрее, дядя Коля! – кричит Витя. – Все же нас обгоняют!

И дядя Коля послушно переключает скорость.

Учится Витя плохо, совсем плохо. Не хочется Вите учиться. Я помогаю ему решать задачи по арифметике и писать домашние сочинения, но он все равно двоечник.

Однажды в школу пришел один из заместителей Витиного папы. Он просидел целый урок в классе на задней парте, слушал, как Витя отвечает у доски. После урока, не сказав учительнице ни слова, заместитель поспешно ушел.

В конце ноября я с родителями уехал из Орла в Ленинград. С Витей мы простились очень тепло. Он подарил мне на память книгу Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», а я ему – ножик с наборной пластмассовой ручкой.

Почему мне нравился этот толстый, ленивый и глуповатый барчук? Он был добр и по-своему обаятелен.

И разумеется, мне, сыну простого армейского капитана, было лестно бывать в его «губернаторском» доме. Я с удовольствием разъезжал в «виллисе» по улицам разрушенного Орла и с еще большим удовольствием палил из малокалиберки в несчастных ворон. Раза два я попал. Вороны падали, растопырив крылья, роняя перья, стукаясь о толстые ветки. Вместе с перьями падали осенние листья. Я был жесток, как все подростки. Мне (не) жалко было ворон.

1.4

Где же ты, мой дорогой читатель? Кажется, я небездарен, неглуп, неленив, и я давно жду тебя. В ожидании твоего появления я успел написать множество стихов. Среди них, на мой взгляд, есть весьма недурные.

Где ты блуждаешь, мой долгожданный читатель, кого читаешь вместо меня? Но, быть может, я заблуждаюсь, и тебя вовсе нет, мой бесценный, мой умный, мой благородный читатель?

Молоденький, стройненький, чистенький, румяненький, рыжеволосенький морской офицерик. От него пахнет цветочным одеколоном. Видимо, он направляется на свидание с любимой девушкой. И она тоже молоденькая, стройненькая, чистенькая, румяненькая. Быть может, она даже рыжеволосенькая. Хорошо, если бы это было именно так. Но пахнуть от девушки должно приличными духами. Лучше всего, если они окажутся французскими.

В девятом классе школы я мечтал стать морским офицером. Потом расхотелось.

Идеи должны питать литературу, но не подавлять ее. Русская словесность уже два столетия изнемогает под бременем общественных идей. Невозможно представить себе вполне безыдейного русского писателя.

Но каковы же идеи моего творчества?

2.4

Я пережил себя уже на три года. Все должно было кончиться в 77-ом. Этот конец выглядел бы вполне естественно. Лишний кусок жизни обременителен, он доставляет мне мало удовольствия.

Стою на остановке и от нечего делать разглядываю фасад дома на углу Литейного и Фурштатской (Петра Лаврова). Рядом стоит старик в серой заячьей шапке.

Проходит пять минут, десять, пятнадцать. Моего трамвая все нет.

– Этот дом принадлежал купцу первой гильдии Черепенникову, – говорит вдруг старик, обращаясь ко мне, – в первом этаже у него были магазины.

– Вот как! – говорю я заинтересованно.

– Прекрасные были магазины, – продолжает старик, – бакалея, гастрономия, фрукты… А какие были приказчики! Учтивые, проворные, красивые! Все с усами!

Анастасия Вяльцева.

Это имя слышал еще в юности. И после попадалось оно мне в мемуарах, в статьях и книгах об искусстве той томительной, предгрозовой поры. И всегда упоминалось оно как-то вскользь, с оттенком пренебрежения (эстрадная певичка… успех у низкопробной публики… цыганский надрыв и слезливость).

Лет восемь тому назад случайно довелось мне осматривать ее особняк на Карповке, который должны были снести, чтобы на его месте воздвигнуть новое здание. Особняк был уже пуст (ранее в нем располагалось какое-то учреждение), стекла были выбиты, в комнатах валялся мусор, остатки сломанной мебели. На стенах и на потолках не сохранилось никаких украшений, видимо, внутри особняк при новых хозяевах был перестроен. И я тогда подумал: «Всего-то певичка, а такой дворец!»

А лет пять тому назад руководил я студенческой практикой – обмеряли надгробия Никольского кладбища Александро-Невской лавры, в том числе и часовенку над ее могилой (нерусский стиль, резьба по белому камню, золоченая луковица со сломанным крестом). Над входом надпись:

Анастасия Дмитриевна

БИСКУПСКАЯ-ВЯЛЬЦЕВА

ум. 4 февраля 1913 г.

И снова стало мне странно: исполнительница цыганских романсов – и такой мавзолей!

Тогда же кто-то сказал мне, что, когда ее хоронили, весь Невский был запружен народом от Адмиралтейства до ворот лавры и бросали цветы под копыта лошадей, запряженных в катафалк.

Это вовсе привело меня в смущение: эстрадная артистка – а такие похороны!

И вот только что выпущенная пластинка с ее романсами, записанными в начале века. Вспомнили ее, бедную.

На футляре, в рамке, стилизованной под модерн, фотография красивой женщины с кокетливой улыбкой, с тонким пальчиком, приставленным к щеке. Она в роскошном белом платье. На шее жемчужное ожерелье, на груди большая золотая брошь, на запястье массивный золотой браслет.

На обороте футляра рассказ о ее жизни, о редкостной ее судьбе.

Деревенская девчонка, швея, горничная в дешевой гостинице, а спустя несколько лет – всероссийская известность, восторги поклонников и несметное богатство. В собственном железнодорожном вагоне она разъезжала по России, и везде ее ждал феноменальный успех.

И вдруг в расцвете жизни, таланта, красоты и славы – гибель от роковой неизлечимой болезни.

Говорят, что ее безумно любил некий аристократ, блестящий гвардейский офицер. Чтобы вырвать ее из объятий курносой, он сделал все, что было в ту пору возможно (лучшие врачи России и Европы, знаменитые знахари, тибетская медицина). Но ничто не помогло, и предначертанное судьбой свершилось: белый катафалк, шестерка белых коней в белых попонах и с белыми султанами на головах, белый, обтянутый шелком гроб, горы белых цветов.

Голос загадочный, удивительный, мягкого теплого тембра с необычными интонациями. В нем и страсть, и печаль, и какие-то предчувствия, и какая-то запредельность. В нем живет то время – начало нашего апокалипсического века, время надежд и тревожных ожиданий.

Все это – и ее жизнь, и легенды о ней, и ее лицо, и ее голос, и ее могила, и нынешняя ее безвестность – волнует меня чрезвычайно. Что связывает меня с этой женщиной, меня, родившегося спустя 19 лет после ее похорон?

3.4

Эксперименты Мейерхольда были естественной реакцией на стилистику Станиславского, в которой театр изгонялся из театра. Сценическая условность заменялась натуралистическим воспроизведением жизни, и правда искусства была отдана в жертву правдоподобию. Актер на сцене ничем не должен был отличаться от обычных «живых» людей, естественность его поведения становилась абсурдом.

Это был тупик, и Мейерхольд взбунтовался (параллель – бунт футуристов против позднего символизма и акмеизма).

Стоят двое, умный и дурак.

Умный невысок, сутул, узкоплеч. Клочковатая бороденка, очки, высокий морщинистый лоб, плешь, просвечивающая сквозь редкие волосенки на затылке. За очками прячутся выпуклые близорукие глаза. В них кроется печаль и неверие в будущее.

А дурак высок ростом, строен, плечист волосы у него кудрявые, и с его круглого розового лица не сходит самодовольная ухмылка. Его маленькие глазки посверкивают весело и нагловато.

Что и говорить – интеллект портит мужчин.

Как известно, обыватель подобен растению. У него есть корни и листья, он даже может цвести. Но он не любит, когда его называют обывателем. Ему нравится, когда говорят, что очень нужен и важен, что без него картина мира трагически исказилась бы, что из таких, как он, и состоит народ, а народ – это нечто величественное. Обыватель верит всему, что ему говорят. Тем он и хорош.

4.4

«Аврора» опубликовала 4 моих стихотворения. В редакции мне вручили письмо от незнакомой читательницы.

«Я начала следить за его публикациями с его прекрасной поэмы „Жар-птица“… Огромную радость мне подарили стихи из сборника „На мосту“… Я думаю, что это один из интереснейших ленинградских поэтов… Буду с радостью видеть на страницах журналов и книг такую обыкновенную фамилию такого необыкновенного поэта…»

Вот он, мой читатель! Он меня ценит, он меня понимает! А я-то думал, что его нет!

Когда-то в юности я мечтал стать писателем, и непременно знаменитым. И вот я писатель, но, увы, не знаменитый. Чего же мне хотелось больше – быть писателем или быть знаменитостью?