Художник и его окружение

– Конечно, помню, – подхватывал Управляющий, – мы тогда с Николаем Ивановичем – министром покойным лично следили, чтобы блата не допустить.

– А рассказать – не поверят. – Тяжело вздыхала мама.

– Поверят. – Убеждал Управляющий. – Как это? Обыватель, разве что какой-нибудь. Есть еще. Но другие поверят. Народ не проведешь. Я по себе сужу.

– Так хочется, чтобы он смог учиться дальше…

– А что мешает? – Ловил мысль Управляющий.

– Вы ведь знаете, мы с мужем работаем по четырнадцать часов. Раньше я хоть какое-то внимание могла уделять, а теперь он – взрослый. На дачу с нами не хочет, машину в гараж отсылает. Недавно я собрала ребят, девушек. Все – олимпийские чемпионы. Они так хотели поговорить об учебе, о спорте. А он не приехал. С нами – стариками скучно, хоть пели они с мужем под крылом самолета так, что заслушаешься. Вы не поверите…

– Обязательно поверю. Но, может, чем-нибудь помочь? – Осторожно интересовался Управляющий.

– Нет. Чем матери можно помочь? Вот если бы узнать, где он бывает, с кем дружит? Мы ведь одиноки. Люди видят, как мы работаем, берегут, а правду могут не сказать вовремя. Вы ведь знаете, как мы – педагоги боимся опоздать…

– Я вас очень хорошо понимаю. – Поддержал Управляющий со страстью. – У меня дети в посольствах. Во Франции и Швеции. Так, сердце прямо кровью обливается. Каково им там?

– В посольствах может быть спокойнее. – Утешила мама. – Хоть сейчас везде тревожно.

– Да. – Согласился Управляющий. – Тревожно. Но я вас очень прошу, работайте спокойно. Берегите супруга. Мы что-нибудь придумаем…

На следующее утро заинтересованные ведомства провели экстренное совещание. Царевич был легко обнаружен на известном дворе и взят под мягкое наблюдение. Компания пересчитана и проверена.

Как раз тогда Царевич зашел к Баламуту. Прямо с утра. Баламут был один и варил на завтрак яйца. Царевич постоял рядом, снял с руки часы на металлическом браслете и бросил в кипящую воду.

– Ни хгена им не будет. Мне батя дал, ему японцы подагили. Они их в вулкан опускали.

Баламут слил воду и вытряхнул часы всеете с яйцами в тарелку.

– Гогячие, стегва. – Царевич подбрасывал часы на ладони. – Видишь, что я тебе говогил. Идут, стегва… – Из окошка в циферблате, рядом с цифрами выползали непонятные паучки. – Хогошо, что цифгы наши.

Баламут был занят своим. – Вот гады, наставили машин под окнами. Ни пройти, ни проехать…

Внизу возились какие-то мужики, не обращая на дом никакого внимания.

– Хагковские номега. – Царевич вслед за Баламутом выглянул в окно. – С фуггоном что-то. Катаются. Поехать в Японию, что ли…

– Японию, фуению. – Разозлился Баламут. – Что ты ноешь? Вон, Жека Хаймович решил подорвать, а его на нары.

– Да, ну их всех. – Сказал Царевич. – Думаешь, я не понимаю? Ладно, пошли на пляж…

Спустя несколько дней Управляющий доложил.

– Карты, ресторан… – Мама Царевича интонацией выделила тревожные слова.

– Дурачатся хлопцы… – Осторожничал Управляющий. – Хотя, конечно, как посмотреть…

– А люди? Что за люди? – Убивалась мама. – Я все время думаю, не поступаем ли мы легкомысленно, пуская на самотек? Закрывая глаза? Муж делал доклад на последнем Пленуме о трудовом воспитании молодежи. Две ночи не спал. Как важно участие молодежи в трудовом процессе.

– Мы курс семинаров проводим по этому докладу, – голос Управляющего трепетал, – но я своим ребятам сразу послал. Диппочтой. Здесь ничего упускать нельзя. А вот еще… Можно спросить?

– Можно. – Разрешила мама.

– Я, когда читал, то есть, изучал этот доклад… мне так показалось, что и ваши советы, ваш педагогический опыт имели место… Может быть, заново оттенили…

– Да, – призналась мама, – муж со мной много советовался. И вот сейчас, когда такое происходит с нашим мальчиком. Где найти чувство меры? Как не перейти черту?

– Да, важно не перейти… – Подтвердил Управляющий. Хороший работник – он умел делать несколько дел сразу. Сейчас он изучал список контактов Царевича. Против фамилии Баламута значилось – судимость. Факт немаловажный, говорил сам за себя.

– Вот, кажется, хорошие ребята. – Развивала мысль мама. – А знаем ли мы, что они читают? Иностранные языки? Тут даже национальность имеет значение…

– Имеет? – Переспросил Управляющий. Требовалась точность.

– Представьте себе. Мы с мужем не то, что не антисемиты. Евреи – наши лучшие друзья. Талантливые, остроумные люди. Но ведь политика. Молодежь должна воспитываться в своей среде. Если умный, добрый, честный юноша, в будущем крупный ученый. И среда… Интересно было бы знать…

– Я думаю, это можно. – Подкинул Управляющий. – Приблизительно, конечно. – В списке перед ним было десять фамилий. Против каждой была указана национальность. – Допустим, так. Три украинца. Трое русских. И четыре еврея.

– Вот, видите. Четыре. А должно быть сколько?

– Не больше полутора.

– Допустим, даже два. Вы согласны?

– Согласен. – Подтвердил Управляющий и перенес птичку от Баламута к Дизелю. Тот был первым в списке.

– Но я категорически против таких примитивных расчетов. Украинцы, русские, евреи – все мы граждане одной страны. Мы с мужем так и живем. Вы – близкий человек, сами видите.

Француженка

Потому так хочется, чтобы дети не подвели. Чтобы были лучше…

Управляющий еще поразмыслил и вернул птичку Баламуту…

Через несколько дней на улице к Баламуту подошла блондинка с тортом в руке. На хорошеньком личике блуждала кривая усмешка. Блондинка пошла прямо на Баламута, упала на него, прижалась грудью. Не очень соображая, Баламут положил руку на худую, крепенькую спину. По-дружески – так он потом объяснял. Именно этот момент зафиксировали свидетели, пара пенсионеров, стоящих у овощного рундука. На ногу Баламута упала картонка с тортом. Вжимаясь в Баламута всем телом, блондинка наугад поддела картонку босоножкой. Торт треснул. И тут блондинка закричала…

– Представляешь, Жека, – жаловался Баламут Хаймовичу. – Я что? Должен был вырываться? Наташка, как узнала, озверела. Откуда? Я ту суку первый раз видел. А она торт незавязанным держала, сама же и отпустила. Я так следователю и говорю.

– А что следователь? – Хаймович сидел с закрытыми глазами. Так ему думалось лучше. Хаймович был видным интеллектуалом еврейского подполья.

– Не хотите признавать хулиганство, пойдете за попытку изнасилования. Свидетели так и показывают. Берите хулиганство, пока предлагаю. Зачем им? Нужно держаться своего круга. Как это? А легавых набежало, как на демонстрации. Может, Царевича привлечь?

– Своего круга? – Повторил Хаймович. – Не нужно никакого Царевича. Передай, как сможешь, чтобы близко к нему не подходили. А то точно изнасилование пришьют. – Для Хаймовича, как для аббата Фариа из романа Александра Дюма, ситуация была понятна. Сейчас он думал, как хорошо, что он – Хаймович, техник по бытовым автоматам и бывший студент заочник полиграфического института собрался на выезд из этой бандитской страны. Сказано круто и даже несправедливо (глядя из нынешнего консенсуса), но у каждого времени свой счет. Баламут сопел рядом и Хаймовичу было немного стыдно, что несчастья товарища странным образом успокаивают и утешают его…

За несколько дней весь двор узнал об истинной причине задержания Баламута. Ближе к вечеру по дороге с пляжа во двор зашел Царевич. Он уселся за знакомый стол и выложил рядом пакет с мокрыми плавками. Вокруг не было ни души. Ни собак, ни кошек, даже птицы затихли. Двор вымер. Царевич недоуменно разглядывал знакомый пейзаж. Потом из-за Марфушиной двери вырвался молодой, крепкий петух, дернул через двор с воинственным клекотом, добрался до стола, заважничал и, уже не торопясь, медленно ступая на проволочных ногах, взялся разгуливать неподалеку. Царевич носком итальянской кросовки выбрал камешек и подкинул петуху. Петух замер, навел на Царевича настороженный глаз. Ждал подвоха. Но тут выскочила Марфуша, сгребла петуха и умчалась, только дверь хлопнула.

Стало как-то совсем непривычно. И непонятно. Удивленный Царевич проводил Марфушу взглядом, встал и подошел к желтому дому. Нужное окно было невысоко и открыто.

– Дизель. – Прокричал Царевич.

Занавеска на окне разошлась, словно крика этого ждали, и изнутри возникла женская голова. Белея лицом, мама Дизеля улыбалась так широко и страдальчески, будто уголки рта приходилось удерживать пальцами. Непривычно как-то. Обычно при виде Царевича милое лицо разгоралось ярче театральной люстры. Уже несколько раз Царевич обедал у Дизеля, готовился ответный визит. К тому же мама Дизеля была учительницей и мечтала познакомиться с той, другой мамой, чтобы, как педагог с педагогом, обсудить трудные вопросы воспитания подрастающего поколения. Недавно всем коллективом прорабатывали доклад на последнем Пленуме. Казалось бы, все ясно, только работай, но ведь именно снизу можно что-то подсказать. Мама Дизеля как раз и могла… еще вчера…

Но сегодня Дизель срочно выехал к дяде. На каникулы. До самого конца лета.

– А где дядя? – Пока мама шевелением синих губ пыталась объяснить причину внезапного исчезновения сына, Царевича посетила идея. – Если недалеко, могу подъехать на неделю. Батя машину даст. Неохота дома сидеть.

Мама зашептала неслышное. Можно зеркальце к губам поднести…

– Говогите ггомче. – Прокричал снизу Царевич. – Я не слышу.

Окончательно теряя живой цвет лица, мама Дизеля переползла животом через подоконник, будто сзади ее держали за ноги. Свесившись со второго этажа, она буквально дотянулась губами до уха Царевича.

– Не знаю. – Задышала голова совсем рядом. – Может, еще и не к дяде. Никто не знает. Но он тебе напишет, когда приедет… Письмо… Обещаю. – С этими словами голова поползла вверх и, послав Царевичу умоляющий взгляд, скрылась за занавеской.

– Хогошо. – Сказал Царевич. Пожал плечами. Оглянулся. Никого. И черные квадраты со стен вместо окон. Царевич ощутил, двор ждет его ухода. Отсчитывает минуты. Не оглядываясь, Царевич побрел к выходу.

На следующий день дворник, кряхтя, вывернул из земли стол, разбил и сжег его в углу двора. Был яркий день, пламя казалось зловещим. Никто ничего не спросил, не подошел.

Баламут вернулся спустя полтора года. Царевич к тому времени окончательно повзрослел и увлеченно работал над диссертацией. Вслед за выехавшим Хаймовичем, Баламут стал решительно собираться. Наташа не возражала. У них уже было двое детей, за границей она рассчитывала начать с Баламутом новую жизнь. Баламут боролся, как лев, но время для выезда было совсем неподходящее. Страна пересматривала эмигрантскую политику. Верный Хаймович слал вызов за вызовом, но документы на выезд у Баламута не принимали, требовали подтвердить еврейское происхождение. Счастья не было. Баламут ходил на митинги в Бабий Яр, но этого было мало. Чистопородные праправнуки Авраама сами мыкались годами, дожидаясь разрешения. На работу Баламут не устраивался из принципа. Он считал себя жертвой произвола и провокации (судите сами). Денег не было. Нервы стали сдавать.

Внизу, на площади выстроили гостиницу для армейских чинов. В ресторан при гостинице пускали, и Баламут иногда заходил днем, выпить рюмку. Обслуга в ресторане была своя. Сегодня за соседними сдвинутыми столами гуляла офицерская компания. Гуляли шумно, с женами и подругами, прямо с открытия. Отмечали дальние командировки, награды и новые звания. Вспоминали страны и города, которые ни трезвому, ни пьяному называть не полагается. Ближний Восток, это точно.

Баламут был мрачен. Ему только что отказали в очередной раз. Он спросил себе фужер, встал и громко, на весь зал предложил выпить за победу еврейского оружия. По более поздней легенде – американского… Но тогда это значения не имело…

И выпил, стоя…

В ресторан с улицы перестали пускать. Событие вошло в историю, хоть долгое время оставалось засекреченым. Посуда и мебель пострадали. Наташа говорила так: – Я могу понять с саксофонистом, хоть там, клянусь, ничего не было. Вы мне верите? Я могу понять про ту дрянь с тортом. Но сейчас! Я так и буду всю жизнь передачи носить? Если бы он банк ограбил, я бы поняла. Хоть бы деньги в семье появились. А так?.. Что я детям должна говорить? Был бы еврей, так и этого нет… Змеи с орлами – это пожалуйста, а обрезание в тюрьме не положено. В синагогу идите. И я должна поверить? Нет, я развожусь…

– Ой, как хорошо. – Радовалась сейчас Вера. Добрая душа, она переживала за Баламута. – Мама, ты точно видела? Значит, Николай вышел. Наташа и мне жаловалась. Должно время пройти.

– Пока пройдет, он еще что-нибудь выкинет. Как дали ему это прозвище – Баламут… – Вздыхала Лиля Александровна, выкладывая рыбу на сковородку.

– Мама, что ты там делаешь с рыбой? Иди в комнату.

– Да-да, Верочка, иду. Я себе чай завариваю.

– А рыбу я поджарю завтра. – Говорила Вера.

– Правильно, Верочка. Но все-таки Наташа зря возмущается из-за татуировки.

– Мама, что за дым в коридоре? Что ты там делаешь?

– Ничего не делаю. – Лиля Александровна перекладывала рыбу со сковороды. – У меня никакого дыма.

Вера не умела сердиться. Также как и Лиля Александровна. Женщины жили дружно. Но тут в дверь забарабанили. И свет почему-то замигал. – За самогоном. – Решила Вера. Она увлеклась работой и решила не открывать. Но лупили изо всех сил. За дверью стоял сосед Степан.

– Ты что сидишь? Выходи. Маму спасай. Дом горит.

Вера заметалась. Все население уже высыпало во двор. Из окон третьего этажа валил густой дым, видно, занялось там. По крыше гулко бродили пожарные и крючьями растаскивали кровлю. Сквозь низкую подворотню пожарные машины не могли заехать во двор и щедро заливали несчастный дом с улицы.

Вера бросилась в коридор, спасать картины, Степан остановил. – Не нужно. Они уже потушили.

Действительно, пламени видно не было. Пена густо сползала со стен. Пожарные обходили этаж за этажом. Тяжело дышалось. Электричество и газ отключили.

Степан пообещал загадочно: – Я этому Баламуту ноги повыдергиваю. Жили тихо, так нет, явился.

Женщины наощупь вернулись в промокший дом. Зажгли свечу.

– Видишь, Верочка, как хорошо, что я успела поджарить рыбу.

– Мама, откуда ты могла знать, что будет пожар?

– Ой, Верочка. Мы – старые люди должны предвидеть. Я же тебе говорила, что Николай вернулся.

– Николай – хороший человек.

– И я говорю. Но знаешь, как это бывает…

Спать не хотелось. И женщины с удовольствием поели.

Голос художницыЯ часто ездила на Азовское море. Писать рыбаков. Над морем, помню, была высокая гора. На ней столы длинные. Бригада обедала, и мы с ними. Солнце потрясающее. И горячий золотой песок. Можно было по песку съехать к самому морю.

Как-то Юра (бывший муж) уплыл с рыбаками, а я осталась на берегу. Тут подоспела другая бригада и взяла меня с собой. Вся лодка была завалена огромными арбузами. Они их били о колено и ели. А потом рыбу стали тянуть. Серебрянная рыба билась между этими арбузами. А вечером мы остались на берегу. Поели. Они спали там же. А мне… Сети огромные, они их уложили, и получилась кровать высотой в стол. А второй сетью укрыли меня как одеялом. Аежу, сверху звезды, и от сетей запах смолы. Аодки на берегу. Костер. Арбузы запомнились. Я несколько раз с рыбаками плавала. А жили мы в рыбацком поселке у тети Килины. Во дворе, был деревянный сарайчик. Специально, чтобы летом спать. В половину роста. Когда лежишь, нижняя дверца закрывается, а верхняя открыта. На уровне головы. Аежишь, смотришь в небо. А там звезды…

Разруха

Кое-что о причинах пожара знал Степан. Но и он молчал.

Пожар, как стихийное бедствие, в частности, из-за изношенности (ветхости) жилья, выглядел перспективнее, чем умышленный поджог. Выгоднее в плане отселения. В конце концов, все могло быть хуже. А пока было, как видим.

Вечером Баламут, которого не пускали в квартиру, сунул под плохо пригнанную дверь тлеющую газету. Ему (не очень трезвому) пришла интересная мысль выкурить жену дымом. Что-то общее с добыванием меда. Супружеского меда – в нашем случае. Но от мужниных звонков Наташа ушла подальше, газета попала под пыльную штору, и та вспыхнула. Баламут первым бросился спасать жену и имущество (хорошо, что дети были у бабушки), но своими силами загасить огонь не удалось. Пришлось звать пожарных. Огонь охватил несколько комнат со стороны двора и подбирался к чердаку. Машины не могли проехать сквозь низкую подворотню и лить воду прямо в очаг возгорания. Пожарные разворотили крышу и добирались до огня сверху. Чердак затопило начисто. На третьем этаже обрушился потолок. Остальным повезло больше, но без ремонта было не обойтись.

Троица – сакральное число. Священное. Так обозначено с ветхозаветных времен и подтверждается с тех пор неоднократно, по разному поводу. Значит, и здесь не избежать. Была половина десятого утра. Рабочие и служащие уже приняли производственные позы, а прочий люд потерянно шевелился в порушенном жилье. Снаружи было тихо и пусто. Вера трудилась в коридоре возле открытой двери. Трое мужчин разгуливали неподалеку, осматривали обгоревший дом, не спешили, с основательностью людей, выбравшихся, как следует, поработать.

Того, в сером плаще, Вера наглядно знала. Начальник их ЖЭКа – жилищно-эксплуатационной конторы, так это учреждение называлось в развернутом виде. Отставной военный, с аккуратным седым пробором, с понимающим выражением на спокойном лице – он производил хорошее впечатление. Вера оценивала лица, как художник, и не ошибалась. И ее коллега – художник Толя это подтверждал. Толя занимал под мастерскую комнату, приблизительно над Вериной квартирой. Комната была странная, будто приклеенная к дому снаружи, как скворечник. И лестница в нее вела снаружи, по стене дома, что, кстати, Толе было удобно. Когда-то здесь жил непонятный человек, совсем одиноко, потом исчез, и комната освободилась. Вера подсказала адрес Толе.

– Коньяк я ему, конечно, прихватил. И стенды сделал для ЖЭКа. – Толя тогда долго не мог придти в себя от счастья. – Классный мужик.

Двое других были Вере незнакомы. Высокий был в туго подпоясанном кожаном пальто. Руки держал в карманах, несколько будоража воображение. И от того вид имел не слишком приветливый, скорее, оперативный. Зато третий был живой, в светло-желтой замшевой куртке. Этот явно верховодил, перемещал всю команду с места на место. Руки летали, обозначая направление мысли. Человек выехал на объект, лично тряхнуть сединой. Хоть самой седины не оставалось, но все равно. Личность была демократическая, как монета, вставшая на ребро и еще не знающая, каким боком подставиться. С видной Вере стороны были припухлые щечки, круглящийся подбородок с ямочкой, и живые глазки, как изюмины в свежей булочке. Кстати, для сравнения – тот, в кожаном был, если вообразить, как бы с другой стороны той же монеты. Другой тип. Время такое – эпоха перемен, только держись. Лики раздваивались, утраивались и опровергали самих себя – вчерашних.

– А, вот и художники. – Приветствовал главный, заглядывая в коридор к Вере. Сунулся и стал осматриваться. Стены были завешаны картинами. По большей части институтскими постановками сына. Но кто их разберет. В общем, картинами…

Вера встала. Кисточки она отложила. Руки мешали, она спрятала их за спину, от того вид получился несколько смущенный, застигнутый врасплох. Так и было. Посторонние не должны были вмешиваться в ее работу.

– Ну, вот. – Нисколько не смущаясь, сказал нежданный посетитель. – А это, что за помещение? Вот, где живут люди. Хороший художник. Сразу видно. – Просияв Вере, гость обернулся. Голос зазвучал назидательно. – Сами видите. Вы должны были в первый же день выехать на этот объект, а не ждать, пока я вернусь из Италии. Мы делаем общее дело.

– Как ваше настроение? – Хорошо известно, Италия пробуждает лучшие чувства. Так что вопрос был кстати. Газовая труба, идущая с улицы, была перекрыта, а вместе с ней исчезла горячая вода в колонке. Слухи о предстоящем выселении расползались по дому.

– Мы никуда отсюда не поедем. – Вера угадывала тему.

– Вот, видите… – Сказано было для своих. – Вы должны сразу придти и объяснить, чтобы люди не волновались. Дом ставится на капитальный ремонт.

– Я не поеду. – В голосе Веры появились истерические нотки. – Я здесь всю жизнь прожила.

– Понимаю. Можно с вами наедине? – Главный жестом отодвинул Веру вглубь коридора. – У вас со слухом как? Тогда я негромко. Поймите, мы не можем всех обеспечить в центре. Но вас… Возьмете официальное письмо от Союза художников. Они знают, как писать. И вам мы подберем. Из наших фондов. Теперь вы согласны?

– Согласна. – Мямлила Вера.

– Прекрасно. Сергей Сергеич лично вами займется. Прошу, подойдите. – Кожаный вынул руки из карманов и подошел. Рядом с Верой он был совсем хорош. Загорелый, гладко выбритый, буквально, артист. И на Джеймса Бонда мог не сплоховать. В глазах, как у робота, стояла непрозрачная пленка.

– И вы, товарищ Макаров, присмотрите. Не расслабляйтесь. Это же ваш ЖЭК.

– И вам самой, – торжественно обратился главный к Вере, – я разрешаю искать. Походите, поспрашивайте. Сейчас люди выезжают.

– Что ты там, Верочка? – Тревожилась из комнаты Лиля Александровна.

– Все хорошо, мамочка.

– Вот, видите, и мамочка волнуется. – Гость призывно махнул рукой в сторону подчиненных. – Действуйте самостоятельно. К нам вскоре делегация приезжает из Вероны. Это в Италии. Магистрат. Они нам женскую скульптуру подарили. А где у нее что? Был, вроде, в курсе. А теперь… Еле довез. Но ставить как? Скажут, провоцируем. Значит, заходите, посоветуемся, посмотрим…

На том примерно и кончилось. В сущности, ситуация могла быть хуже. Хоть верхние этажи уже разбирали доморощенные умельцы, но внизу жизнь продолжалась. И даже налаживалась. Стены и потолок сохранились сухими, электричество и газовая плита работали. Правда, плохо стало с горячей водой. Маме Вера грела воду в выварке и ведрами относила в ванну. Сама она ходила в баню. В душевую или сауну. Завершилась отчаянная борьба с алкоголем, в бане разрешили продажу пива, история вернулась на круги свои, проследовала дальше, и даже, как принято, завернула по спирали. Теперь в банном киоске продавали вьетнамский жень-шень. Коробки были красивые, с золотыми драконами. Восточные люди умеют передать красоту без пошлости, по крайней мере, на наш манер. Вера покупала жень-шень с удовольствием, хоть цена за месяц подскакивала вдвое. Вера волновалась за маму. Как видим, основания были.

Очень интересным оказалось общество, компания женщин, занятых банным туалетом. В своей ванной, с дверью на крючке такого не увидишь. И зрителей нет. Зато здесь…

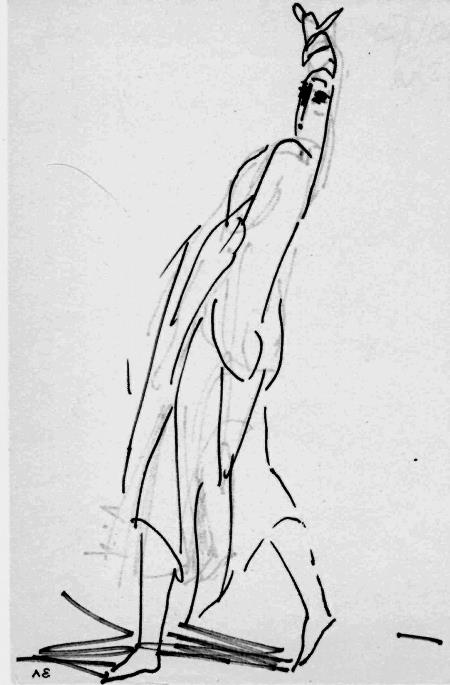

Движения замедлены, округлы, меланхоличны, исполнены полусонной грации, когда женщина предоставлена самой себе, вне дома, семьи, любимых мужчин, и остается в плену собственной формы, как бы существующей отдельно, подарком природы. Все эти дамы, драпированые в простыни, с тюрбанами из махровых полотенец, загадочные и манящие, словно персонажи театрализованного действа, никак не хотели отпускать взгляд художницы. Вещь в себе, как выразился бы философ, и это правда, пусть даже не вещь (как, извините, бесполое существо), а живая и чувственная натура, венец творения и зримого совершенства.

Теперь, когда спала лихорадка первых бедственных дней, Вера почувствовала себя спокойнее. Приближались трудные времена, батареи отопления оставались холодными, но вместе с ощущением опасности пришла легкость. Не бегать, не паниковать, а просто продолжать жить… Весьма спорно, но нужно было знать Веру. По крайней мере, ее знакомых это не слишком удивило.

– Я вообще могла бы жить здесь все время, – говорила Вера своему приятелю Виленкину во время вечернего чаепития. – Обогреватель у меня есть. Только за маму страшно.

– Ты что… – Виленкин пугался, не предполагая, с какой точностью сбудется эта немыслимая перспектива. – В холодном и пустом доме? Ты, Верочка, с ума сошла.

– Верочка может на льдине жить. – Рассудительно вступала подруга Нина. – Поставит палатку. Оранжевую. А греться будет в сауне.

– Неправда. – Возражала Вера. – Вот сейчас закончится с Купальщицами. Буду ходить по адресам и искать.

– С Купальщицами, Верочка, все ясно. – Чаевничала Нина. – В сельскую больницу обнаженную натуру? С ума они сошли? Что они думали, когда эскиз утверждали? Ты видишь, как я была права…

Посторонние всегда правы, это вопрос житейский. Но прояснить нужно, потому что такие истории случались с Верой нередко. Хорошо, что в нашем случае все известно до деталей, имеются свидетели и даже бухгалтерские документы. Остается вставить картину в современную раму. Когда-то во времена Возрождения Джорджо Вазари именно так и поступал с биографиями тогдашних мастеров, увязав тем самым частное с общим, личное с историческим. А что нам мешает?..