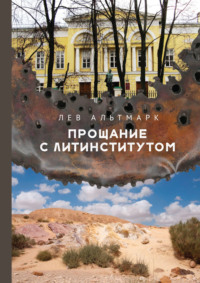

Прощание с Литинститутом

Одновременно не было в Мишке и состояния безразличной и сонной аморфности, когда мозг бездействует, а тело движется автоматически. Ему уже доводилось видеть кровь, страдания и смерть, и, может, давно уже следовало бы привыкнуть к этому, как привыкли многие из его друзей, да только каждый раз какая-то жёлто-чёрная гнойная пелена застилала глаза, а мгновенно закипающая бессильная ярость доводила почти до безумия. Этот спонтанный порыв быстро таял, и на смену ему приходила изматывающая и сосущая жалость к только что увиденной чужой покалеченной или отнятой жизни. Он даже представлял себя раненым или убитым, и ему почему-то от этой дикой фантазии становилось легче и спокойней, будто всё, что прежде не давало покоя, уже оставалось позади, а сам он обретал какое-то пока непонятное запредельное и радостное состояние покоя и отрешённости от настоящего…

Погружённый в мысли, он не сразу разобрал, что вертолёты уже приступили за холмами к своей кровавой и необходимой работе. Солдаты напряжённо вслушивались в ровные, обыденно звонкие очереди вертолётных пулемётов, разрывающие гулким эхом утреннюю тишину. По меняющемуся тону этих очередей можно определить, на бреющем ли полёте сейчас вертолёт или взмывает вверх для нового манёвра. Ответных выстрелов с земли не было, а может, их просто заглушал рёв вертолётных двигателей и пулемётные очереди.

Ирокез, как и остальные, вслушивался в звуки за холмами, но шаг не замедлял. Видно, всё шло по плану, и в отведённое время отделение укладывалось. В задачи, поставленные командирами, входило не столько непосредственное отыскание террористов или того, что от них останется после вертолётной атаки, сколько оцепление места боя, чтобы никто из врагов чудом не спасся от возмездия. Хотя это почти невероятно: террористам удобней всего скрываться среди мирного населения, а все деревни вокруг пусты – люди ушли на север, где нет боевых действий. Большие группы «Хисболлы» с артиллерией и ракетной техникой, которые то и дело прорывались сюда, ещё имели возможность уйти, маленькие же, такие, как сегодняшняя, заведомо были обречены на истребление. Если всё же удавалось просочиться к своим, то они уносили лишь оружие, редко – видеокамеру с отснятыми результатами теракта, и почти никогда – своих раненых и убитых. К роли камикадзе их готовили заранее…

Выстрелы и рёв вертолётов продолжались минут десять, потом смолкли. Снова наступила тишина, и далеко не сразу стали слышны остальные звуки – тихие и вкрадчивые, более привычные для мирного утра – шум ветра, треск и шуршание кустарника, шаги по камням, нескончаемый щебет каких-то невидимых птиц.

По рации Ирокезу передали, что вертолётчики закончили, пора приступать к непосредственному прочёсыванию местности.

Мишка шёл в цепи своих товарищей, и постепенно к нему возвращалось состояние бездумной и набившей оскомину усталости, копившейся ещё со времени самой первой его операции. Эта усталость не исчезала, но в минуты кратких передышек и ночного сна неожиданно давала такой глубокий и жуткий покой, что сравнить его можно было даже не со смертью, а с небытием… Передвигаться по незнакомой местности было несложно, потому что маршрут корректировался с воздуха, а разведчики-друзы вообще здесь были как дома.

Справа за холмами показались красные крыши незнакомой деревушки, но её обогнули стороной, потому что там работало другое отделение. Мишкино же направлялось непосредственно на поиски остатков террористической группы.

– Мы почти у цели, – предупредил Ирокез, – полное внимание!

И действительно, метрах в ста от них, среди камней, поросших пепельной сухой травой, показались какие-то цветные бесформенные пятна, а сами камни были густо иссечены пулемётными очередями. Кто-то из солдат наткнулся на металлические оплавленные куски от выпущенной с вертолёта ракеты.

– Ничего себе! Чтобы грохнуть пару вшивых террористов скоро атомную бомбу шарахнут!

– Заткнись! – угрожающе посоветовал Ирокез. – Меньше будешь языком чесать – скорее лычку на погон получишь!

Первые из солдат уже приблизились к тому, что осталось от врагов. Постепенно подтянулись остальные.

Бандитов было трое. Одного разнесло в клочья прямым попаданием, и кровавое месиво уже ничем не напоминало человеческую плоть. Разглядывать уцелевшие металлические пряжки от ремней и оторванную кисть, что-то сжавшую в окоченевших пальцах, было тошно, поэтому все отводили взгляды и зажимали носы от запаха крови и горелого мяса. Больше внимания привлекал второй террорист, живот которого был разворочен прямым попаданием осколка, но он, на удивление, был ещё жив и безмолвно раскрывал рот, будто зевал.

Кто-то заикнулся, что не мешает вызвать по рации санитарный вертолёт, как это принято делать в таких случаях, но Ирокез отрицательно покачал головой.

– Не надо! – Он уже не улыбался, а только щурился и хищно скалил зубы. – Наши ребята, которых они… тоже не сразу погибли, и никто им не вызывал санитаров. Их ножами добивали…

Он не сгущал краски. Уничтоженных террористами наших солдат накрыло прямым попаданием миномётного снаряда, но на их телах обнаружили кроме всего ножевые ранения и горла у всех были перерезаны. Окажись рядом врач, вряд ли он их спас бы. Но они всё равно добивали… Террористу, вероятно, ещё можно было помочь, но… стоило ли?

Ненависть и жалость не самые лучшие советчики на войне, и хоть эти чувства несовместимы друг с другом, в Мишке они не только не переставали конфликтовать, а наоборот, сплелись воедино, перемешались и выросли до какого-то безумного и мистического ужаса перед грядущей вселенской катастрофой, которую неразумно и упрямо готовит себе человечество собственными руками. Он, Мишка, понимает и чувствует, насколько всё ужасно и невыносимо, но сделать ничего не может. Странно, что этого не видят другие… То, что раньше называлось добром и злом, уже не имело ни границ, ни определений, потому что у каждого в оправдание своих поступков заготовлены веские аргументы, а истина, казавшаяся когда-то незыблемой и сияющей, исчезала в непроглядном мраке человеческого, а, вероятней всего, уже нечеловеческого абсурда…

И ведь дело наверняка не в войне – война, по большому счёту, не причина, а следствие. Причина, размышлял Мишка, в неразумном и даже в неправильном устройстве жизни. Война не продолжается беспрерывно, между войнами обязательно бывает мир, который, как получается, едва ли более справедлив, чем война. Иначе, почему он не длится вечно, а каждый раз приводит к очередному конфликту? Значит, это не мир… Нужно менять сложившийся уклад жизни. Но всё сломать и превратить в обломки, конечно, можно, а что взамен? На протяжении всей своей истории человечество столько раз экспериментировало, что, пожалуй, уже не осталось ни одной новой идеи социального устройства, не политой кровью многочисленных жертв и, как всегда, оказывающейся в итоге ошибочной…

Около умирающего террориста, разевающего рот, никого не осталось. Лишь Ирокез задумчиво стоял неподалеку, по-прежнему хищно скаля зубы и не спуская взгляда с его лица. Солдаты отошли подальше и спрятались в тень от поднимающегося в зенит солнца, пытаясь использовать краткую передышку для отдыха. Ясно было, что, если ничего из ряда вон выходящего не произойдёт, ближайшим транспортным вертолётом их отправят на базу, и на этом закончится ещё один день, ещё один эпизод бесконечной ливанской войны.

Мишка по привычке полез за сигаретами и машинально оглянулся на третьего террориста. Он как раз интересовал солдат меньше первых двух собратьев. Крупнокалиберной пулемётной очередью с вертолёта его прошило сверху донизу. Рваные глубокие раны-воронки, наполненные застывшей кровавой слизью, вызывали рвоту даже у видавших виды солдат. Однако голова террориста в бело-красной палестинской накидке-куфие осталась неповреждённой. Вероятно, погиб он почти мгновенно, поэтому лицо его было спокойным и даже безмятежным.

Неожиданно Мишка насторожился и даже забыл о том, что собирался закурить. Лицо третьего убитого террориста показалось ему знакомым. Чепуха какая-то – разве могут быть у него знакомые среди арабов, с которыми он, по большому счёту, даже лицом к лицу не встречался ни разу?! Он зажмурился, помотал головой, сбрасывая с себя наваждение, и снова глянул на труп.

Нет, не может быть! В мистику, роковые совпадения и неожиданные встречи спустя годы и за тридевять земель Мишка не верил. Уж, очень это выглядело бы искусственным и неправдоподобным. Надеяться на это – удел сентиментально-слезливых барышень из женских романов, а в реальной жизни… Тем не менее, никакой мистики и ошибки не было. Неловко разметавшись по иссеченным осколками камням, лежал давний Мишкин знакомый и однокашник по Литинституту Махсуд Якубов. Вместе они поступали и проучились бок о бок три года до той поры, пока однажды Махсуд не пропустил очередную сессию. После этого он из своей Махачкалы больше не приезжал, и никто ничего о нём уже не знал.

5.«…Помнишь Махсуда Якубова, с которым мы проучились три года? Уверен, помнишь.

Мы, россияне, на нашем семинаре прозы считали себя чуть ли не мэтрами от литературы по сравнению с поэтами, приехавшими из глубинки, из национальных окраин. Всё было у них не так – и русский язык коверкают, и стихи их не почитаешь в оригинале, а только в убогом подстрочнике, который так же похож на стихи, как президентские речи на псалмы Давида. И вообще эти поэты слабо вписывались в сложившийся московский быт с его спешкой, нервозностью, аристократическим столичным шиком, богемно-похмельными пробуждениями и кухонными ночными бдениями. А каково им было перенимать московский протяжно-акающий, чуть жеманный говорок, тотчас подхватываемый любым новым жителем столицы, пусть даже с крохотным стажем «лимиты» за спиной…

В наших мудрёных беседах о литературе эти поэты почти не участвовали. Им, живущим в другом, незнакомом и слегка презираемом нами мире, было трудно следить за причудливым блужданием наших мыслей, да они к тому и не стремились. Их устраивало находиться в наших компаниях молчаливыми и согласными потребителями чая и водки. А может быть, жителей Кавказа и Средней Азии просто не очень интересовали волновавшие нас проблемы, ведь и культура их имела совсем другие корни, нежели та, в которой мы жили и пытались что-то творить, не выходя за её границы. А вероятней всего, ритм, задаваемый московской жизнью, был абсолютно чужд их восточной созерцательности и внешней неторопливости…

Вы ещё посмеивались над тем, что я неожиданно сошёлся с Махсудом, помогал ему править и рифмовать подстрочники, часто беседовал о высокогорном дагестанском ауле, откуда он родом и где живёт его небольшой народ.

В то время я уже интересовался иудаизмом, носил кипу и по утрам надевал тфилин[2]. Знал и о лютой вражде между евреями и арабами, поэтому мне было вдвойне интересно общаться с мусульманином, пускай не таким правоверным и строгим, как здешние израильские и ливанские арабы, но – тем не менее мусульманином. Это общение как бы исподволь подводило меня к той жизни, к которой я, сам того не осознавая, стремился задолго до окончательного решения об отъезде. Мне очень хотелось разобраться в чём-то тёмном и пока не осмысленном, ведь ясно же было мне уже тогда, что духовный облик человека формирует вовсе не религиозная атрибутика, а что-то иное, впитанное с молоком матери и заложенное в подкорке, имеющее по-настоящему мистические и неподвластные разуму корни. До сих пор пытаюсь с этим разобраться, а разберусь ли когда-то – не знаю…

Махсуда, как ни странно, иудаизм тоже интересовал. Но не более чем ислам, строгим ревнителем которого он никогда не был. Он считал, что это удел безграмотных стариков из аула, а современного молодого человека должны больше интересовать девушки, музыка, современные книги – то, что, по его мнению, наиболее ярко определяет цивилизацию, с громадным трудом проникающую в аулы. Он, Махсуд, должен впитывать её больше других своих односельчан, раз уж поступил в такой престижный московский ВУЗ, и нести, нести её в горы…

Неприязни к евреям он не испытывал, тем более их немало жило в Дагестане, и они всегда прекрасно ладили с соседями. При тамошних строгих семейных и национальных традициях как – то не было принято конфликтовать с соседями и делиться на своих и чужих – все были своими, пусть и не такими близкими, но уж никак не враждебными. Ни в одной религии нет изначальной ненависти к чужаку – зато уже сегодня мы домысливаем и переиначиваем из корыстных и меркантильных побуждений строгие охранные религиозные постулаты. И, к сожалению, не только из глупости или зависти…

Так вот, во мне Махсуд увидел друга и единомышленника, который помогал ему преодолевать тот барьер отчуждённости и порой откровенного неприятия, который в Литинституте всегда существовал со стороны высокомерных великороссов по отношению к кавказцам и другим инородцам. Конечно, далеко не все из нас были такими, но ведь общество оценивают, к громадному сожалению, не по его лучшим представителям, а по наиболее крикливым и скандальным… Я искренне старался помочь, по-человечески понимая, как нелегко в столице этому стеснительному и улыбчивому горскому пареньку, говорящему по-русски с акцентом, а многих вещей просто не понимавшему или переиначивающему на свой лад.

Зарифмованные мной подстрочники – простенькие и совершенно непрофессиональные – приводили его в неописуемый восторг. Он не раз говорил, что его стихи по-русски звучат ничем не хуже, чем на родном языке, и он обязательно опубликует их в Махачкале, а потом пришлёт экземпляр книжки, потому что мы как бы уже становились соавторами этих стихов, а значит, собратьями по литературе. Братство на Кавказе значит очень многое. Наверное, он не совсем понимал, а может, не хотел понять, что творчество всегда индивидуально, и соавторство может быть только у ремесленников, его же стихи – это его стихи, а я – только пересказчик их на другом языке, но уж ни в коем случае не соавтор. Впрочем, в эти тонкости он вникать не хотел, и такая ситуация устраивала его вполне. Любому поэту хочется, чтобы о нём узнало как можно большее количество читателей, а родного горского народца Махсуду было явно недостаточно. Когда я говорил ему, что я – не бог весть какой переводчик, он в это упорно не верил и наверняка считал, что собеседник кокетничает или набивает себе цену.

Общались мы с ним, повторяю, не только на уровне рифмования подстрочников и выпивания по этому поводу дагестанских коньяков. Нередко мы беседовали об иудаизме и исламе. Он постоянно недоумевал, почему евреи так упрямо стремятся к своим древним библейским святыням, отказываются от удобных и необходимых для просвещённого человека благ европейской цивилизации, конфликтуя с остальным миром? Ведь есть же – никто не станет отрицать! – множество вещей более важных, по его мнению, и необходимых для жизни, нежели дедовские суеверия. А ведь эти пережитки мешают стать человеку по-настоящему современным и отдаляют его от эмансипированных и цивилизованных братьев. Вот он, Махсуд, не отрицает ислама и никогда не переменит вероисповедания, но ставить его во главу собственного благополучия?! Никогда такого не будет – всё должно быть в разумных пределах, без перегибов и неудобств. Может, когда-то в будущем, когда он добьётся признания и заработает много денег, и вот тогда уже его душа потребует высших материй, но это будет не скоро и на сытый желудок. А до этого нужно сделать ещё очень много более прозаических и банальных дел.

Я не спорил – нельзя навязывать своё мнение в таких щепетильных вещах, пусть решает сам, что ему ближе. Тем более, мне, еврею, как-то не совсем логично убеждать мусульманина в преимуществах ислама перед атеизмом. Любая религия возвышает человека, делает его более разумным и терпимым, если он, конечно, не остановится на полпути и не превратится в упёртого фанатика, для которого на все вопросы есть заранее заготовленные ответы, а истина – вот она, под ногами… Атеизм страшен своей неприкрытой агрессивностью, хотя и он – своеобразная вера в неуправляемый вселенский хаос, а также неверие в собственные жалкие потуги что-то изменить. Кому-то, наверное, выгодно существовать в этом аду, но… не знаю. Не знаю.

Махсуд не скрывал своих планов. Если не удастся добиться успеха на литературном поприще, то он обязательно добьётся успеха в чём-то ином, энергии у него хватает. Не важно, в бизнесе ли, культуре или политической деятельности, но жизнь свою он обязательно устроит, ведь, вопреки всеобщему мнению, что все кавказцы – люди состоятельные, происходил он из семьи бедной и многодетной, а значит, добиваться всего должен сам, без надежды на чью-то помощь и поддержку.

Я тоже не скрывал своих планов о скором отъезде в Израиль, но каждый раз прибавлял, что никаких меркантильных соображений по этому поводу не держу, и, если в том есть какой-то элемент прагматизма, то это прагматизм иного рода, связанный, скорее, с достижением не физического, а духовного комфорта. На что-то иное в Израиле рассчитывать вряд ли приходится. Хотя, если бы кто-то спросил меня, что такое «духовный комфорт», я вряд ли ответил бы чётко и вразумительно.

Махсуд согласно кивал головой и говорил, что выбор мой наверняка правильный, потому что без достижения внутреннего согласия с самим собой ни о каком внешнем успехе говорить невозможно. Может быть, он тоже эмигрирует куда-нибудь, если представится случай, ведь на Кавказе идёт перманентная война, всё зыбко и неопределённо, а нам отпущено не так много времени для радости и удовольствий, чтобы жить лишь надеждами и верой в то, что завтра будет лучше, чем сегодня.

Чувствуешь, он даже представить не мог, что не внешними благами обусловлен мой выбор! И ведь он наверняка был уверен, что я только кокетничаю, прикрывая банальность планов высокими туманными рассуждениями. В систему его ценностей эти мои желания просто не вписывались!

Хотя уже сейчас, когда прошло несколько лет, может, не таких долгих в обычном временном измерении, но весьма значимых и переломных для меня, я не стал бы так однозначно и сурово клеймить его горячие монологи о радостях и земных удовольствиях, в противовес развивая мудрёные теории о духовности, высшем предназначении и ещё бог весть о чём, заготовленном в качестве аргументов для будущих своих поступков…»

…Всё это Мишка напишет завтра, а сегодня он стоял рядом с трупом Махсуда Якубова, и руки его мелко подрагивали. Он понимал, что если это заметят товарищи или Амнон, то поначалу начнутся насмешки, расспросы, солдатские грубоватые шуточки, а потом всегда найдётся «доброжелатель», который сообщит в службу безопасности о странном поведении солдата во время операции.

Но внимание на него никто не обращал. Ирокез оживлённо беседовал по рации с штабом, а солдаты сидели в тени и без интереса поглядывали на оружие террористов, горкой сложенное поодаль.

Мишка наклонился, чтобы лучше разглядеть лицо Махсуда, и вдруг заметил, что у того из-под завернувшейся куртки выглядывает край блокнота. Такого же блокнота, как и у него. Воровато оглянувшись, он быстро вытащил его и спрятал себе в карман. Конечно же, Мишка опять здорово рисковал, потому что любые бумаги, обнаруженные у террористов, следовало незамедлительно передавать командиру, но очень уж хотелось оставить себе на память что-нибудь от погибшего однокашника.

Казалось, блокнот в кармане прожигал грубую ткань армейской рубашки и… как-то странно пульсировал. Мишка непроизвольно ощупывал его и прижимал к телу. Вовремя сообразив, что дальше стоять рядом с трупом совсем уже подозрительно, поскорее отошёл в сторону и вытер рукавом вспотевшее лицо.

– Проблемы с желудком? – засмеялся кто-то из солдат. – Не стесняйся, с каждым бывает. Иди вон за те камни… – и крикнул вдогонку, – осторожней, мало ли что…

За обломком скалы Мишка присел на корточки и, глубоко вздохнув, вытащил блокнот. Первые страницы были заполнены непонятной арабской вязью, потом шли строки на кириллице. Но опять разобрать ничего не удалось, потому что это были стихи Махсуда, написанные на родном языке. Он уже видел подобные строки в Литинституте, когда рифмовал подстрочники. Пролистав несколько страниц, он неожиданно наткнулся на короткие записи на русском языке, помеченные датами. Наверное, это был своеобразный дневник. Таких дневниковых листков было совсем немного, но у Мишки вдруг засосало под ложечкой и в глазах потемнело. Забыть бы сейчас обо всём на свете, бросить автомат и сесть поудобней, чтобы прочесть строки своего бывшего товарища…

– Михаэль, где ты? – донеслось до него. – Заканчивай! Через пять минут будет вертолёт.

Мишка с сожалением спрятал блокнот в карман и бегом вернулся к солдатам.

6.«…11 января.

Лучше писать по-русски, потому что, если найдут записи, то не сразу разберутся, что к чему. А может, и вовсе не обратят внимания, подумают, что стихи. Так меньше ненужных вопросов и опасений…

Раньше я думал, что ислам, как и любая другая религия, – защита от окружающего мира, когда ты слаб и тебе нужна помощь. Но защита нужна слабому, а ислам делает тебя сильней хотя бы уже тем, что не оставляет времени раздумывать о слабостях. Слабого, как барана, легко вести на заклание. Сопротивляться он не станет, хотя будет страдать и сетовать на горькую судьбину. Я тоже был раньше слабым, но бараном, естественно, себя не считал. А ведь был им, наверняка был. Теперь чувствую себя уверенней, а стал ли сильнее – не уверен.

…Многого мне не надо. Я пишу стихи и стараюсь не лезть в полупонятные и, несомненно, небезопасные для рассудка вещи, копаться в которых так любят русские и прочие европейцы. Христианство – религия индивидуалистов, и потому они не могут без этих копаний. В этом слабость христиан, но это почему-то позволяет им уверенней чувствовать себя в жизни. Я достаточно долго жил среди них и даже привык уважать их за это. И побаиваться, потому что всегда был для них чужаком. Но оставаться одному на перепутье невозможно, оттого и возвратился к исламу. Отверженным быть никто не хочет, а собственных сил для того, чтобы что-то изменить в своей судьбе, увы, не достаточно. Зато есть универсальный рецепт – вера. Лишь в ней, как в старом обжитом родителями доме, начинаешь чувствовать, что ты не одинок и тебя не оставят один на один со своими бесами и враждебным миром. И нет иного пути – такой выбор предстоит сделать каждому, как бы ты ни уклонялся. Вернуться к тому, с чего надо было бы начать, но ты пренебрег этим по наивности и глупой самоуверенности, всё равно придётся.

В скрытые и интимные уголки своей души забираться безумно страшно, но русские это отчаянно делают, и я, наверное, заразился от них этим. Боюсь, безумно боюсь – и всё чаще забираюсь. Не хочу вкушать запретный плод, но он так сладок… И ведь каждый день при этом необходимо напоминать себе: ты – мусульманин, тебе запрещено заходить за границы!

И всё равно захожу – проклятое упрямство…

2 февраля.

Потихоньку становлюсь на ноги. Учу суры Корана, вчитываюсь в комментарии и открываю для себя новый, доселе неизвестный мир, в котором всё ясно и определено, но совсем не так просто, как казалось поначалу. Тут даже солнце иначе светит и человек смотрит на человека другими глазами – всё иначе. Наверное, нет иного способа, чем этот, чтобы прочно встать на ноги и противостоять враждебному окружающему миру. Именно, противостоять, а не идти с ним на компромиссы. А ведь мир изначально враждебен, потому что пытается жить по другим законам. Потому ты и обязан искать причину несправедливости не в себе, а вокруг себя, ведь Аллах создал мир как арену извечного противоборства, а человека – воином, исполняющим Его волю. Именно воином, а не бессловесным рабом. Воин не может быть виноватым и сомневающимся, он создан выполнять приказ и не задумываться о его логичности. Если у него после боя, молитвы или обладания женщиной останется время, то лучше всего вернуться к одному из этих занятий. И не задумываться над несовершенством мира, а принимать его как данность и извечное поле боя.

Логика – не в этом, а в будущем совершенном мироустройстве. Сегодняшний мир несовершенен, а значит, нелогичен. Кому-то не хватает пищи, кому-то – власти, чтобы давать или не давать эту пищу другим. И тот, и другой ищут возможность удовлетворить желание и, безусловно, правы в этом стремлении. Но прав на самом деле лишь тот, кто победит в грядущем единоборстве. Удовлетворённое желание – высшая цель существования. А больше ничего в этом мире и не заслуживает внимания. Познание окружающего – культура, философия, наука, лживый гуманизм – всё это подножие исполненного желания. Как только в нас не останется неисполненных желаний, сразу исчезнет необходимость в этих грубых искусственных построениях разума. Искусственных – потому что они не тянут даже на то, чтобы считаться частью непостижимого и универсального порядка мироздания, имя которому ислам, и творец его – Аллах…