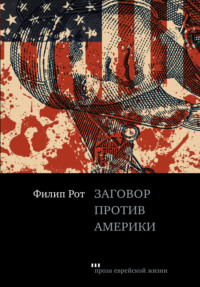

Заговор против Америки

Красота марки, выпущенной ко Дню древонасаждения, резко возрастала благодаря вовлечению человеческого фактора – подобно тому, как картина может оказаться портретом какой-нибудь знаменитости или изображением не менее знаменитых развалин. Человеческий фактор, дополнительно усиленный тем, что речь шла о детях: в центре марки мальчик и девочка лет десяти-одиннадцати высаживали молодое деревцо, причем мальчик орудовал лопатой, тогда как девочка, обняв ствол одной рукой, удерживала саженец аккурат в центре вырытой мальчиком ямки. Сэнди на своем плакате поменял мальчика и девочку местами (исправив ошибку автора марки, сделавшего мальчика левшой), одел его в длинные брюки вместо бриджей и водрузил его ногу на заступ лопаты, вонзающейся в землю. Сэнди пририсовал и третьего ребенка – мальчика примерно моего возраста, и вот его как раз одел в бриджи. Мальчик застыл на плакате чуть сзади и сбоку от деревца, держа наготове садовую лейку. Именно так я и стоял, позируя брату, – в моих лучших школьных бриджах и гетрах. Стоит добавить, что идея пририсовать ребенка принадлежала моей матери – для того, чтобы придать рисунку Сэнди оригинальность и избавить от обвинений в плагиате, но вместе с тем и чтобы придать рисунку социальную значимость, выведя плакат на уровень обобщения, в 1940 году далеко не тривиального – ни в области плаката, ни где бы то ни было еще, – и, пожалуй, способного, разумеется, «исключительно из эстетических соображений», показаться членам жюри неприемлемым.

Потому что третий ребенок на рисунке был негром – и своим появлением он был обязан (помимо желания матери воспитать в своих сыновьях расовую терпимость) еще одной марке из моей коллекции – совершенно новой марке за десять центов из так называемой «учебной серии» в пять марок разного достоинства, которая досталась мне на почте по оптовой цене в двадцать один цент, – и эту сумму мне пришлось на протяжении всего марта выплачивать из карманных денег, а давали мне родители по четвертаку в неделю. В центре каждой марки этой серии располагался портрет, а над ним была помещена лампа, которую Почтовая служба США назвала «Светочем знаний» и которую я про себя считал волшебной лампой Аладдина из-за иллюстрации к «Тысяче и одной ночи», на которой был изображен мальчик с означенной лампой, с кольцом и с двумя джиннами, которые давали ему все, о чем он просил. Я бы, конечно, попросил у джиннов самые редкие почтовые марки США: во-первых, приуроченную к победе в 1918 году авиамарку за двадцать четыре цента (теперешняя цена ее составляла три тысячи четыреста долларов), на которой боевой истребитель ВВС США летит задом наперед; а уж во вторую очередь – три знаменитые марки из серии, посвященной панамериканской выставке 1901 года, также напечатанные вверх тормашками и стоящие по тысяче долларов каждая.

На зеленой марке номинальным достоинством в один цент прямо над «Светочем знаний» красовался Хорас Манн, на красной, номинальным достоинством в два цента, – Марк Хопкинс, на пурпурной, в три цента, – Чарлз У. Элиот, на синей, в четыре цента, – Фрэнсис Э. Уиллард и наконец на коричневой – Букер Т. Вашингтон, первый негр, портрет которого был помещен на почтовую марку США. Я припоминаю, что, отправив Букера Т. Вашингтона в альбом и показав матери всю серию в пять марок, я спросил у нее: «А как ты думаешь, еврей когда-нибудь появится на почтовой марке?» – и она ответила: «Думаю, что да, когда-нибудь. По меньшей мере, я на это надеюсь». Однако прождать понадобилось еще двадцать шесть лет – и этим евреем оказался не кто-нибудь, а Эйнштейн.

Сэнди сумел сэкономить из еженедельных двадцати пяти центов на карманные расходы и добавил из нерегулярных заработков за уборку снега и осенних листьев и мытье семейного автомобиля – и скопил за несколько месяцев достаточно, чтобы, отправившись на велосипеде в художественный магазин на Клинтон-авеню, накупить сперва угольных карандашей, потом наждачной бумаги для заточки их грифелей, потом ватмана, потом особого пылевидного металлического состава, который наносят на ватман, чтобы рисунок углем не смазывался. Он обзавелся большими скрепками, грифельной доской, желтыми карандашами «Тикондерога», стирательными резинками, блокнотами для набросков и просто белой бумагой – и хранил все это хозяйство в картонке из-под овощей, держа ее на дне платяного шкафа в нашей комнате, причем мать, прибираясь, не имела права туда лазить. Его неистощимый энтузиазм (унаследованный от матери) и феноменальное упорство (перешедшее, в свою очередь, от отца) лишь заставляли меня все сильнее восхищаться старшим братом, которому – и на этом сходились все – предстояли великие дела, тогда как большинство парней его возраста – сущие дикари, которым только бы пожрать, да и то – так, чтобы ни с кем не делиться. Я и сам был хорошим мальчиком, слушался старших и дома, и в школе – мое своеволие еще не проснулось, агрессивный потенциал не проявился и в малой мере, одним словом, по малолетству я еще не был самим собой. Ну а уж с братом я и вовсе был сама кротость.

На двенадцатилетие Сэнди получил большой черный плоский альбом ватмана с механизмом, позволяющим разъединять и вновь скреплять листы, и на двух шнурках, которые он тут же завязал бантиком, чтобы ватман оставался как можно более гладким. Габариты альбома были примерно два фута на полтора – то есть он оказался слишком велик, чтобы поставить его на книжную полку или прислонить к стене в платяном шкафу нашей общей комнаты. Поэтому Сэнди решил держать альбом – вместе со своими блокнотами на спиралях – прямо под кроватью, где хранил рисунки, которые считал наиболее удачными, начиная с шедевра композиции, датируемого 1936 годом и представляющего собой портрет матери в толпе, с перстом, воздетым в небо и указующим на устремившийся в Париж «Дух Сент-Луиса». Сэнди сделал несколько крупных портретов героя-летчика и карандашом, и углем – и держал их все в том же альбоме. Эти портреты входили в задуманную им серию «Великие американцы», в которую поначалу оказались включены здравствующие и главным образом глубоко чтимые нашими родителями особы – такие как господин и госпожа Рузвельт, мэр Нью-Йорка Фьорелло Лагуардиа, председатель объединенного профсоюза шахтеров Джон Л. Льюис и романистка Перл Бак, получившая Нобелевскую премию по литературе в 1938 году, – ее портрет Сэнди срисовал с обложки одного из ее бестселлеров. В альбоме было немало портретов членов нашей семьи, причем не меньше половины из общего числа приходилось на нашу единственную остающуюся в живых, так сказать, прародительницу – то есть бабушку по отцовской линии, которая порой соглашалась попозировать Сэнди по воскресеньям, когда мой дядя Монти привозил ее к нам в гости. Благоговейно одержимый словосочетанием «преклонный возраст», брат тщательно прорисовывал каждую морщинку на лице и каждую опухлость на пораженных артритом пальцах, пока сама прародительница, сидя за кухонным столом, «позировала» ему с той же невозмутимостью, с какой на протяжении всей жизни готовила у очага на семью из девяти человек или, стоя на коленях, мыла полы.

Через пару дней после выступления Уинчелла мы с братом оставались дома одни. И вдруг Сэнди извлек альбом из-под кровати и вынес его в столовую. Открыл на столе, за который мы усаживались лишь принимая Босса или в других торжественных случаях, извлек один за другим из-под папиросной бумаги, защищающей их от порчи, портреты Линдберга и разложил их на столе в определенном порядке. На первом рисунке Линдберг был изображен в летном шлеме с натянутыми на уши наушниками, на втором – шлем был едва заметен из-за больших защитных очков, надетых на глаза и практически закрывающих лоб, на третьем – он стоял с непокрытой головой, и ничто, кроме взгляда, устремленного в туманную даль, не выдавало в нем летчика. Не трудно было понять, как именно Сэнди относится к персонажу своих рисунков. Как к живому воплощению мужества. Как к отважному искателю приключений. Как к человеку, самой природой наделенному титанической силой и удалью. А вовсе не как к внушающему страх извергу рода человеческого.

– Он будет президентом, – сказал мне Сэнди. – Элвин сказал, что он выиграет.

Это так смутило и напугало меня, что я, притворившись, будто брат пошутил, громко рассмеялся.

– Элвин собрался в Канаду, чтобы поступить на службу в тамошнюю армию, – продолжил Сэнди. – Он хочет вместе с англичанами воевать против Гитлера.

– Но никому не выиграть у Рузвельта, – возразил я.

– Линдберг выиграет. Америка станет фашистской.

Мы стояли у стола, вдыхая жуткую ауру, источаемую разложенными на нем портретами. Никогда еще собственная малость не была для меня так обидна.

– Никому не говори про эти портреты, – сказал мне Сэнди.

– Но мама с папой их уже видели. Они все твои рисунки видели. Да и другие люди тоже видели.

– Я сказал, что порвал их.

Не было человека более надежного, чем мой старший брат. Он держался несколько неприметно, но не потому, что секретничал или обманывал, а потому, что просто-напросто никогда не делал ничего плохого, а значит, и скрывать ему было нечего. Но сейчас, когда привходящие обстоятельства изменили смысл его рисунков, превратив их в то, чем они на самом деле не были, он сказал родителям, будто порвал их, в свою очередь, превратившись в то, чем на самом деле не был.

– А если они найдут? – спросил я.

– Как это – найдут?

– Ну, не знаю.

– Именно что не знаешь. Главное, сам помалкивай – и никто ничего не найдет.

Я послушался его по целому ряду причин, одна из которых заключалась вот в чем: третьей по старшинству маркой в моей коллекции – которую я, разумеется, ни за что бы не порвал и не выбросил, – была десятицентовая авиамарка, выпущенная в 1927 году в честь трансатлантического перелета Линдберга. Голубая марка – по горизонтали в два раза длинней, чем по вертикали, – на которой «Дух Сент-Луиса» перелетает океан с запада на восток, послужила Сэнди моделью для изображения самолета на его рисунке, посвященном материнской беременности. Ближе к левому полю марки шла береговая линия Северной Америки с пометкой «Нью-Йорк», тогда как по правому полю располагались контуры Ирландии и Великобритании и береговая линия Франции с пометкой «Париж», причем «Нью-Йорк» и «Париж» были соединены аркой, обозначающей беспосадочный перелет между двумя городами. На самом верху марки под крупной надписью «ПОЧТА США» было выведено «ЛИНДБЕРГ – АВИАПОЧТА» – пусть и шрифтом самую малость помельче, но достаточно крупно, чтобы эти слова мог разобрать семилетний мальчик, не страдающий ни близорукостью, ни дальнозоркостью. Уже тогда каталог оценивал эту марку в двадцать центов – и, как я моментально сообразил, ее стоимость будет только возрастать (причем так стремительно, что она станет главным моим сокровищем), если Элвин окажется прав и случится самое худшее.

В долгие месяцы летних каникул мы играли на тротуаре в новую игру «Объявление войны», для которой всего-то и нужны были дешевый резиновый мяч и кусок мела. Мелом мы чертили на асфальте круг пяти-шести футов в диаметре и разбивали его на сектора по числу игроков. В каждый сектор вписывалось название той или иной страны, мелькавших в новостях на протяжении всего года. Затем каждый выбирал «свою» страну и становился в круг одной ногой, держа другую на отлете, чтобы успеть, когда придет пора, сорваться с места. Меж тем водящий, подняв мяч в воздух, медленно, с растяжкой произносил: «Я… объявляю… войну…» – и тут наступала томительная пауза, пока он не бросит мяч оземь и не выкрикнет: «Германии!», или «Японии!», или «Голландии!», или «Италии!», или «Бельгии!», или «Англии!», или «Китаю», а порой и «Америке!», после чего все, кроме того, кому только что объявили войну, бросались врассыпную. А вот он должен был сперва поймать мяч, причем как можно быстрее, а потом крикнуть: «Стоп!» По этому сигналу каждый из остальных замирал на месте, а общий «враг» переходил в контрнаступление, метя мячом в соперников и начиная, естественно, с того, который оказался ближе всех, и после каждого меткого «выстрела» переходя на захваченную позицию.

Мы предавались этой забаве чуть ли не сутками напролет. И если не шел дождь, смывая с тротуара названия стран, то прохожим приходилось или перешагивать через них, или на них наступать. Никаких других граффити в те дни в нашей округе не было – лишь эти полустершиеся каракули бесхитростной уличной игры. Игры достаточно безобидной, и все же какая-нибудь из матерей, на протяжении многих часов слушая доносящиеся из окна выклики, начинала сердиться. «Неужели вам, дети, больше нечем заняться? Неужели вы не можете придумать другой игры?» Но мы не могли: «Объявление войны» – только о нем мы и думали.

18 июля 1940 на съезде Демократической партии в Чикаго ФДР был триумфально выдвинут кандидатом в президенты на третий срок, что произошло уже в первом туре голосований. Мы слушали по радио речь, в которой он согласился на выдвижение, – все тем же внушающим доверие голосом представителя высшего класса, который вот уже на протяжении почти восьми лет, вопреки всем трудностям, не позволял впасть в отчаяние миллионам обыкновенных американских семей вроде нашей. Сама по себе радиотрансляция, пусть еще не вполне привычная, не только умеряла нашу тревогу, но и приобретала для всей семьи в некотором смысле историческое значение, властно сплавляя наши судьбы с судьбой президента, да и народа в целом, ведь, обращаясь к семейству Ротов, усевшемуся у себя в гостиной, он называл нас согражданами. То, что Америка может проголосовать за Линдберга… то, что она может проголосовать за кого угодно другого, а не за пошедшего на третий срок президента, сам голос которого, казалось, обладает способностью вносить здравый смысл в человеческую сумятицу… Нет, такое просто не укладывалось в голову – во всяком случае, в голову столь юного американца, каким был я и который просто-напросто никогда не слышал другого президентского голоса, кроме этого.

Где-то через шесть недель, в субботу перед Днем труда, Линдберг удивил страну, не показавшись на торжественном параде в Детройте, откуда он, как предполагалось заранее, должен был отправиться в предвыборный автопробег по изоляционистской американской промышленной глубинке (и цитадели антисемитизма под знаменем преподобного Кофлина и Генри Форда), а без лишнего шума прибыв вместо этого в аэропорт на Лонг-Айленде, откуда он тринадцать лет назад стартовал, отправившись в беспримерный трансатлантический перелет. Сюда же тайком отбуксировали «Дух Сент-Луиса» и продержали целую ночь в ангаре на задворках, хотя на следующее утро, когда Линдберг вывел самолет на взлетную полосу, каждое телеграфное агентство по всей Америке, каждая радиостанция или газета во всем Нью-Йорке уже успели прислать репортера, которому (а вернее, которым) и надлежало теперь засвидетельствовать знаменательное событие: новый выдающийся перелет, но уже на Запад, через весь континент, в Калифорнию, а не на Восток, в Европу, через Атлантический океан. Конечно же, к 1940 году коммерческая авиация перевозила грузы, пассажиров и почту через континент уже более чем десятилетие, причем произошло это во многом благодаря личным усилиям самого Линдберга в должности консультанта вновь организованных авиалиний на миллионном (в год) окладе. Однако Линдберг начал свою избирательную кампанию трансконтинентальным перелетом отнюдь не в роли высокооплачиваемого лоббиста коммерческой авиации, да и не тот это был Линдберг, которого чествовали и наградили орденом берлинские нацисты, да и не тот, что в радиоречи, транслируемой по всей стране, обвинил якобы чрезвычайно могущественное еврейство в том, что оно втягивает Америку в войну, и даже не тот муж славы и страдалец, сына которого похитил и убил Бруно Гауптман в 1932 году. Скорее он предстал в качестве словно бы никому еще не известного авиатора, осмелившегося сделать то, на что до него не решался ни один летчик; в качестве героя-одиночки, молодого (по меньшей мере, моложавого) и не испорченного даже годами феноменальной славы. В последний уик-энд на исходе лета Линдберг чуть было не побил собственный рекорд беспосадочного трансконтинентального перелета, поставленный им десятью годами ранее, на самолете куда более совершенном, чем старенький «Дух Сент-Луиса». Но пусть и не побил – восторженная толпа встречающих в лос-анджелесском аэропорту, состоящая главным образом из тружеников авиапрома и насчитывающая десятки тысяч людей (в Лос-Анджелесе и вокруг него дела шли круто в гору), приветствовала его с тем же энтузиазмом, который поджидал его повсюду.

Демократы, разумеется, назвали этот перелет рекламным трюком, разработанным в предвыборном штабе Линдберга, хотя на самом деле решение было принято всего за несколько часов до старта – и принято самим Линдбергом, а вовсе не профессиональными политтехнологами, нанятыми Республиканской партией, чтобы благополучно провести дебютанта сквозь рифы его первой в жизни политической кампании. Политтехнологи, как и вся партия, ждали его на парад в Детройте.

Речь его была безыскусна и ясна, голос – высок, не слишком хорошо модулирован, выговор – средне-западный, – и все это вместе взятое лишний раз противопоставляло его Рузвельту. В полет он обулся в сапоги, надел брюки для верховой езды, белую рубашку с галстуком и легкий пуловер – точь-в-точь так же выглядел он и в день исторического перелета через Атлантику, – и говорил, не сняв ни шлема, ни защитных очков, – именно таким изобразил его Сэнди на рисунке, который сейчас лежал под кроватью.

– Я решил вступить в президентскую гонку, – заявил он толпе после того, как она прекратила наконец скандировать его имя, – чтобы спасти американскую демократию, а сделать это можно, лишь удержав Америку от вступления в новую мировую войну. Итак, вам предстоит предельно простой выбор. Выбор не между Чарлзом Э. Линдбергом и Франклином Делано Рузвельтом, а между Линдбергом и войной.

Такова была его речь – длиной в сорок четыре слова, включая и инициал «Э» при произнесении собственного имени.

Приняв душ, перекусив и часок поспав прямо в аэропорту, кандидат в президенты вновь поднялся на борт «Духа Сент-Луиса» и полетел в Сан-Франциско. К вечеру он очутился уже в Сакраменто. И где бы он в этот день ни приземлялся на калифорнийской территории, все тут же забывали о том, что в стране имели место знаменитая паника на Уолл-стрит и Великая депрессия (да, кстати говоря, и триумфы ФДР), забывали даже о том, что за войну он, собственно говоря, собирается предотвратить. Линди слетал с небес на своем знаменитом аэроплане – и переносил действие в 1927 год. И это был и впрямь Линди – простой парень, вовсе не старающийся подчеркнуть собственное превосходство и все равно превосходящий всех и вся, – бесстрашный Линди, все такой же юный и вместе с тем решительно возмужавший, ершистый индивидуалист, любимец и эталон всей Америки, умеющий добиваться невозможного, целиком и полностью полагаясь лишь на самого себя.

За следующие полтора месяца он облетел все сорок восемь штатов, проведя ровно по одному дню в каждом, и наконец в третьей декаде октября вернулся на Лонг-Айленд, откуда стартовал накануне Дня труда. В дневные часы, пока позволяла видимость, он перелетал из города в город, не брезгуя и поселками, приземлялся прямо на шоссе, если в округе не было аэропорта, а то и на лугу – когда залетал в самую глушь поговорить с фермерами и кто там еще оказывался на месте. Его короткие спичи, произносимые прямо на летном поле, тут же транслировались местными и региональными радиостанциями, а несколько раз в неделю, когда ему случалось заночевать в столице какого-нибудь штата, он обращался по радио ко всей нации. Речи его неизменно отличались краткостью и звучали примерно так: «Предотвратить войну в Европе уже слишком поздно. Но еще не поздно удержать Америку от вступления в эту войну. ФДР ведет страну в ложном направлении. Он обещает мир, а на самом деле готовится к войне. Твой выбор прост. Голосуй за Линдберга или голосуй за войну».

Будучи молодым летчиком еще в те дни, когда авиация была в диковинку, Линдберг на пару с опытным штурманом потешал толпы на Среднем Западе прыжками с парашютом и балансированием на крыле самолета без подстраховки, – и сейчас демократы поспешили сопоставить его нынешнее предвыборное турне на борту «Духа Сент-Луиса» с тогдашней летной клоунадой. На пресс-конференциях действующего президента и кандидата в президенты Рузвельт просто-напросто пропускал мимо ушей вопросы о Линдберге и о его нетрадиционной предвыборной кампании, невозмутимо продолжая обсуждать страх Черчилля перед германским вторжением в Великобританию, необходимость первого «мирного» займа компании, о которой он вот-вот заявит Конгрессу, или решимость предостеречь Гитлера против создания каких бы то ни было препятствий торговому флоту США, даже если речь идет об оказании прямой военной помощи англичанам. С самого начала было ясно, что предвыборная кампания самого Рузвельта пройдет исключительно в стенах Белого дома, где президент, пренебрегая карнавальными ужимками Линдберга (по слову госсекретаря Икеса), употребив всю имеющуюся в его распоряжении власть и работая, если это потребуется, круглыми сутками, сумеет найти адекватный ответ на все вызовы в стране и в мире.

Дважды за время предвыборного авиатурне Линдберг «пропадал» в условиях непогоды – и оба раза проходило по несколько часов, прежде чем с ним удавалось наладить радиоконтакт и он оказывался в состоянии сообщить стране, что с ним все в порядке. Но вот в октябре, в тот самый день, когда американцы, внутренне обмерев, узнали, что в ходе последнего ночного авианалета на Лондон немцам удалось разбомбить собор Св. Павла, ближе к обеду передали, что «Дух Сент-Луиса» загорелся в небе над Аллеганами и в пламени рухнул наземь. На этот раз прошло шесть долгих часов, прежде чем ужасную новость подкорректировали: оказывается, имели место неполадки с мотором, а вовсе не взрыв в воздухе, и, соответственно, не падение, а аварийная посадка в совершенно не приспособленной для этого холмистой местности в западной Пенсильвании. Однако прежде чем подоспела «благая весть», телефон в нашей квартире буквально обрывался – друзья и родственники спешили обсудить с моими родителями возможные последствия рокового, как тогда думалось, инцидента. В моем с братом присутствии родители, разумеется, не позволяли себе проявить радость в связи с предполагаемой гибелью Линдберга, но и сильного огорчения не выказывали, – и, уж понятно, их не было на улице в ликующей толпе в одиннадцать вечера, когда передали, что Одинокий Орел вовсе не погиб в огне, а благополучно приземлился, и самолет его тоже не пострадал серьезно, – и Линдберг ждет единственно того, чтобы ему подвезли запчасти, чтобы, подремонтировав «Дух…», взмыть в небо и продолжить турне.

Тем октябрьским утром, когда Линдберг приземлился в аэропорту Ньюарка, в восторженной толпе встречающих находился и рабби Лайонел Бенгельсдорф из синагоги «Бней Моше» – первом из ортодоксально-иудейских храмов, открытых в городе прибывшими из Польши евреями. «Бней Моше» находилась всего в паре кварталов от старого «биндюжного гетто», все еще остающегося беднейшим районом города, хотя прихожан синагоги уже вытеснили оттуда постоянно прибывающие с юга работящие и на своем уровне преуспевающие негры. Да и сама синагога с годами постепенно приходила в упадок, прежде всего в плане собственной респектабельности; к 1940 году ее более или менее обеспеченные прихожане или отказались от ортодоксального иудаизма в пользу хасидизма – и, соответственно, начали посещать синагоги «Бней Ешурун» или «Охев Шалом», – или, оставаясь ортодоксами, предпочли ей синагогу «Бней Авраам», первоначально расположенную несколькими милями западнее в помещении бывшей баптистской церкви, а в самое последнее время перенесенную во вновь отстроенное здание практически по соседству с домами еврейских врачей и адвокатов на Клинтон-хилл. Новая «Бней Авраам» стала самым роскошным храмом во всем городе: это было круглое здание, выстроенное в так называемом античном стиле, и в священную субботу синагога могла принять до тысячи человек одновременно. Иоахим Принц, чудом вырвавшийся из лап гестапо в гитлеровском Берлине, год назад стал тамошним раввином, сменив на этом посту удалившегося на покой Юлиуса Зильберфельда, и уже успел зарекомендовать себя энергичным человеком с широкими общественными интересами; причем о многовековой страдальческой истории еврейского народа он рассказывал своим преуспевающим прихожанам главным образом на собственном кровавом примере.

Что же касается рабби Бенгельсдорфа, то его проповеди еженедельно транслировались по еврейскому радио для тех, кого он именовал своей радиопаствой, к тому же он был автором нескольких сборничков проникновенной лирики, которые у нас было принято дарить мальчикам на бар мицву и молодоженам на свадьбу. Он родился в 1879 году в Южной Каролине, в семье торговца сухофруктами, приехавшего из Европы, – и когда он обращался к своей аудитории – очной или заочной, – его певучий голос в сочетании с сочным южным выговором (включая певучесть и сочность его собственного имени) производил впечатление не выставляющего себя напоказ, но и ни в коей мере не скромничающего достоинства. Например, рассуждая однажды по радио о своей дружбе с рабби Зильберфельдом из синагоги «Бней Авраам» и рабби Фостером из «Ешурун», он изрек: «Такова воля судьбы: в Древней Греции их было трое – Сократ, Платон и Аристотель, и в нынешней религиозной жизни нас тоже трое». Без ложной скромности объяснил он радиослушателям и обстоятельства, по которым раввин его уровня не оставляет службу в синагоге с практически исчезнувшей паствой: «Может быть, вас заинтересует и мой ответ на вопрос, постоянно задаваемый мне буквально тысячами единоверцев. “Почему вы пренебрегаете коммерческими преимуществами разъездного – в высоком аристотелевском смысле – священничества? Почему остаетесь в Ньюарке, в синагоге Бней Моше, даже не совмещая тамошнюю службу ни с какой другой, если ежедневно, чтобы не сказать ежечасно, вам поступает по полдюжине предложений занять место более видное и, соответственно, более завидное?”» Рабби получил превосходное образование как в Европе, так и в США и, по слухам, говорил на десяти языках; ему приписывали также обширные познания в области классической философии, богословия, искусствоведения, античной, новой и новейшей истории; слыл он также человеком исключительно принципиальным и принципиально не пользующимся записями и заметками в ходе публичных выступлений, однако никогда не появляющимся перед аудиторией без постоянно и повседневно пополняемой картотеки крылатых слов, из которой он по необходимости и выхватывал каталожную карточку с тем или иным изречением. Был он также превосходным наездником, умеющим сдержать коня на скаку столь же стремительно, как и бьющую через край мысль, и держащимся в седле с той же уверенностью, что и за письменным столом. Каждое утро на рассвете он гарцевал по аллеям Виквахик-парка об руку с женой – дочерью и наследницей богатейшего ювелира во всем Ньюарке, пока та не умерла от рака в 1936 году. В ее фамильном особняке на Элизабет-авеню, в котором пара поселилась в 1907 году сразу же после свадьбы, хранилось собрание иудаики, считавшееся одной из самых богатых коллекций такого рода во всем мире.