Сказки и рассказы

Опять засыпаю. Мне снятся темная влажная ночь, сады, пасхальные звезды, перезвон колоколов. Просыпаюсь. Глухо гудит соборный колокол, весело перезванивают в военном госпитале. Соскакиваю с теплой постели, шлепаю по полу, взбираюсь на подоконник и открываю форточку. Черное небо. Звезды. Сырой ветерок.

Заглядываю в столовую, где уже накрыт пасхальный стол и в темноте поблескивают рюмки.

Потом ложусь и опять засыпаю. Сквозь тревожный сон слышу, как хлопают внизу двери. Это наши возвращаются из церкви. В столовой веселые голоса и звон тарелок. Тихими шагами входит в комнату отец и подходит к моей постели.

– Спит… ну, Христос воскресе.

Он наклоняется надо мной, и я чувствую на своей теплой щеке его бороду, сырую от мартовской ночи. Притворяюсь спящим. Отец лезет в карман, достает крашеное деревянное яичко, писанку, и кладет мне под подушку. И я сплю до полудня крепким сном измученного человека.

VIIПервый день всякого большого праздника скучен.

К часу дня я умываюсь, надеваю неудобный новый форменный костюм, воротничок, который туго подпирает мою вихрастую голову. Как лунатик, иду на дачу Майораки.

День на редкость теплый и солнечный. В кармане отцовская писанка, а в писанке три рубля. Надеюсь встретиться с Таней, но сталкиваюсь лицом к лицу с Витей. Витя тоже в новом костюме, с ослепительными желтыми «реальными» пуговицами и тугим крахмальным воротником. Минуту мы оба молчим и мнемся. Нам обоим ужасно неловко.

– Христос воскресе! – говорит Витя.

– И тебе тоже. Воистину! – говорю я. – Слушай, ты знаком с Таней Каменской? Только честно?

– С какой Таней Каменской? Нет, не знаком. Я еще здесь никого не знаю.

– Врешь!

– Ей-богу. Хочешь, перекрещусь?

По глазам я вижу, что Витя не врет. Мне становится и стыдно и радостно. Сердце наполняет что-то теплое, праздничное и разбегается по всему моему существу живыми, звонкими струями.

– Прости меня.

– За что?

– За то, что я на тебя наюдил.

– А ты разве юдил?

– Юдил, что ты курил. Тебе, наверное, от мамы досталось?

– Досталось.

– И здорово?

– Порядочно. Но она меня сама застукала, когда я курил.

– Все равно. Прости меня.

– Ну вот… еще чего… я ничего… Мама своими глазами видела.

В эту минуту мне кажется, что Витя самый лучший человек в мире, и мне хочется сделать ему что-нибудь приятное.

– Откуда у тебя такая хорошая цепочка? – спрашиваю я. – От часов?

– Да, для часов. Папа мне вместе с часами из Америки привез.

– Сколько стоит?

– Два доллара.

– А кто твой папа?

– Писатель.

– Врешь.

– Ей-богу.

– Н-ну-у? Что же он пишет?

– Да разное.

– Скажите!.. – удивляюсь я. – Тебе что сегодня подарили?

– Пастельные карандаши. А тебе?

– Мне – три рубля. А сколько стоят карандаши?

– Двенадцать.

– Врешь…

– Ей-богу… Умеешь играть в шахматы?…

VIIIПотом, до самого обеда, я играю с Витей в шахматы. Витя меня каждый раз обыгрывает, но меня это не огорчает. Наоборот, даже приятно. Все-таки, что ни говорить, а я на него наюдил.

Возвращаюсь домой счастливый и голодный. Дома гости. За обедом в столовой солнечно, и дым от папирос легкими синеватыми волокнами переливается в золотых лучах, которые сильными снопами бьют в окна. Форточки открыты, и слышно, как на улице кричат мальчишки, чирикают воробьи и полнозвучно, нескладно перезванивают в церквах.

За обедом я наедаюсь шоколаду.

Часов в пять отправляюсь на полянку и в глубине души хочу увидеть Таню. Срываю в садике прутик сирени с зелеными сочными почками, обкусываю на ходу горькую весеннюю корочку и, захлопнув за собой калитку с жестянкой: «Вход старьевщикам воспрещен!», замираю. На скамеечке, где обыкновенно ночью сидит дворник в тулупе, теперь устроилась Танюша и с ней еще какая-то белокурая девочка. Танюша в чем-то синеньком, в белом фартучке, и в косичках у нее бантики.

В желудке у меня становится пусто и холодно, как перед экзаменом.

– Таня… здравствуйте!

Танюша смотрит на меня не то удивленно, не то разочарованно.

– Здравствуйте, – вяло говорит она. – Познакомьтесь с моей подругой. Ольга.

Я неловко по очереди мну в потной руке две розовые душистые ручки и недоумеваю: «Чего это они такие… кислые?» И вдруг соображаю: «Ах я дурак, дурак!.. Да ведь Пасха. Нужно целоваться. Ничего не поделаешь».

– Ах да! – развязно восклицаю я. – Христос воскресе! Я и забыл.

У девочек лица расплываются в счастливые улыбки, и они, опустив ресницы и покраснев, говорят в один голос:

– Ах нет, нет, что вы! Мы с мужчинами не христосуемся.

Пудовая гиря сваливается у меня с души. Все хорошо, но в любви самое паршивое это то, что надо целоваться.

А колокола звонят, звонят, и кажется, что и завтра, и послезавтра, и через год – все время в воздухе над счастливой землей будет стоять светлый, утомительный, весенний звон.

Начало 1914 г.

Ружье

I

Перед самым отъездом на войну штабс-капитан запаса Перченко взял на руки своего пятилетнего бутузика Шурку, крепко поцеловал его щечку, покрытую нежным пушком, как персик.

– Ну, будь умником, не капризничай, не раздражай мамочку и пиши мне почаще… А главное – не раздражай мамочку. Будешь послушным – привезу тебе с войны настоящую немецкую винтовку.

Отцовская ласка была для Шурки в редкость. Она разнежила его.

От коротко остриженных усов и бритого подбородка Шурке сделалось хорошо и щекотно. Он выпростал из-под отцовского рукава правую ручонку, нежно потрогал ремень и припал круглой головкой к погону.

– Верно привезешь?

– Что?

– Винтовку.

– А! Привезу, привезу, будь, братец, благонадежен.

На вокзале было очень шумно и многолюдно. Высоко, под самым потолком, ярко горели два электрических шара, и от каждого человека падало по две тени. Шурке это казалось необъяснимым и страшным. Пахло пирожками и перегретым железом. Хотелось спать. На перроне, у поезда, который стоял, освещенный неярким светом, как призрак, среди обычной публики толпилось много военных. И это тоже казалось страшным. Разговаривали вполголоса. В воздухе висел тяжелый, утомляющий гул.

Кто-то плакал.

Когда отец вошел в вагон, паровоз отрывочно свистнул. Потом отец в открытом окне. Мать взяла Шурку на руки и подошла к окну. Он крестил и целовал их то и дело, и Шурка почувствовал, что у отца мокрая щека. Это было тоже страшно, и хотелось уже не плакать, а кричать. Наконец вагоны дернуло, по очереди стукнулись друг о друга буфера, замелькали вагонные окна и лица, тягостно освещенные неправдоподобным светом.

IIНа следующий день Шуркина жизнь потекла обычным порядком.

Так прошла осень.

Обыкновенно мать по целым дням шила, писала и ждала почтальона. Отец все не приезжал, но зато стали часто приходить от него письма. Два раза в неделю Шурка видел, как мать входила в комнату с письмом в руках, на ходу разрывая конверт шпилькой. Она быстро пробегала глазами мелко, неровно исписанные страницы и бормотала:

– «Подвигаемся вперед… привыкли к отсутствию комфорта… много дела… пока все благополучно… целую тебя и мальчика… пишите», ага! – «посылайте теплое белье»…

Иногда к матери заходила соседка Гусева. Муж Гусевой был тоже на войне, и обе женщины проводили вечера в тихих разговорах и глубоких вздохах.

Шурка лежал в своей кроватке с полузакрытыми глазами, но сразу заснуть не мог. Он смотрел в угол, где перед иконой горела синяя лампадка. Сквозь щель неплотно запертых дверей просачивался свет и слышались ритмичные ровные голоса. Слов Шурка не слыхал, но его баюкали однотонные повышения и понижения говора. Постепенно Шурка засыпал, и часто снилась ему война. Во сне она была странной и не такой страшной и интересной. Часто в ней кроме папы, пушек, лошадей и разноцветных солдатиков участвовали Шуркины уличные приятели: Колька, Горик и Митейка.

Изредка, когда Шурка капризничал, мать напоминала ему про немецкое ружье.

IIIПрошла дождливая осень. Прошли мягкие снежные дни ранней зимы. Скучно прошли Святки. К концу февраля по ночам стал дуть сильный сырой ветер. Выдалось два-три ослепительных солнечных дня с блестящими лужами, синим небом и звонкими воробьями.

И вдруг, внезапно, мать получила сильно запоздавшую телеграмму, а на другой день приехал отец. Он сильно изменился: загорел, обветрился, оброс незнакомой бородой и говорил грубым голосом.

В доме началась суета. Разговоры. Гости.

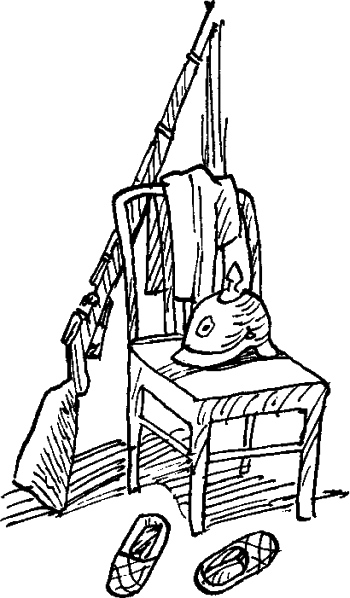

Незаметно промелькнули четыре дня, и отец опять исчез – как в воду канул, – а у Шурки возле кровати появились большая немецкая винтовка и лакированная каска.

Сначала Шурка возился с винтовкой дома. Он переворачивал стулья, устанавливал на них тяжелое ружье, что должно было изображать пушку, и громко кричал:

– А-а-а!.. Па-а-а!.. Пли!..

Потом бегал в кухню показывать винтовку Аннушке, которая смотрела на нее со скрытым ужасом.

Наконец однажды утром бес тщеславия легонько подтолкнул Шурку и посоветовал:

«А не вынести ли тебе винтовку во двор? А? Вот-то удивятся Колька, Горик и Митейка. Завидовать, чего доброго, будут! Хорошо!»

Шурка надел рыженькое пальтишко, барашковую шапочку с наушниками, вязаные варежки и взял под мышку тяжелое ружье.

IVДвор был по-утреннему пуст. Длинные холодные тени ложились от домов и деревьев на розоватый асфальт. Вода в жестянке, из которой пьют собаки, замерзла.

Во двор вошел отощавший за последнее время газетчик. Он торопился и держал под мышкой толстую кипу газет. Шурка перебежал ему дорогу, прицелился, щелкнул языком и закричал:

– А-а-а!.. Па-а!.. Пли!..

Газетчик даже не обернулся и свернул в парадную дверь. Это было обидно.

Опять долго никто не появлялся. Начало пощипывать уши. Потом вышел гимназист четвертого класса, Жоржик Бибин из третьего этажа. В руках он держал клеенчатую книгоноску и, судя по кислому заспанному лицу, опять не выучил уроков.

– А у меня есть немецкое ружье. Ага! – сказал Шурка издали с деланным равнодушием.

Жоржик Бибин приостановился, заинтересовался.

– А ну-ка, покажь. Откуда у тебя? Батька привез с войны, а?

– Да. С войны. Батька.

Гимназист повертел винтовку в руках.

– А ну-ка, как это она у тебя стреляет? Ага. Так. Понятно.

Жорж прицелился и щелкнул.

– Ловко! Продаешь?

– Что, винтовку?

– Винтовку.

– Хитрый.

– Дурак, я тебе за нее рубль дам.

– Н-н-ну? Правда? Давай.

– Вот вернусь из гимназии, так получишь рубль. Смотри же, никому не продавай без меня.

Для Шурки рубль – нечто очень большое, чрезвычайно значительное и почти недостижимое. Подумать только: звонкий полновесный серебряный рубль. Сколько государственной мощи в его выпуклой чеканке! Шурка даже не представлял себе, какое количество вещей можно купить на один рубль. Его гипнотизировало само по себе слово «рубль». И стояло это слово в Шуркиной пятилетней головке рядом с такими же полновесными, значительными словами, как «верста»[15], «бочка», «год», «море», «Россия».

Не что-нибудь, а целковый!

VЗатем немецким ружьем неожиданно заинтересовалась кухарка из второго этажа, возвращавшаяся с базара. Она поставила на землю корзину, из которой выглядывала плоская утиная голова.

– Ишь! Ка-акое ру-у-жье! Скажите, люди добрые!

– Да. Немецкое. Это папа с войны привез.

– С вой-ны-ы? Скажите! – вздохнула кухарка и добавила: – Теперь усех берут на войну. И сколько людей через ее погибае.

Вероятно, она вспомнила того низенького рябого солдата, который считался ее кавалером, потому что на минутку подняла глаза вверх, стерла указательным пальцем с серебряным кольцом слезу и сердито схватила с земли корзину.

Потом во двор заходил большой хмурый городовой. Он долго и настойчиво звонил к дворнику и тоже заинтересовался немецкой винтовкой.

– Что это у тебя? Никак, огнестрельное оружие? А разрешение на ношение имеешь? – пошутил он. – А ну-ка, покажь. Ишь ты!.. Смотри пожалуйста, какая машинерия.

– Немецкое. Папа с войны привез.

– С войны, говоришь? А ну-ка, я раз стрельну.

Городовой с грозной шутливостью приложился, долго искал мишень и наконец прицелился в аспидно-сизого голубя, важно расхаживающего по карнизу. Подмигнул горничной, выглянувшей в окно четвертого этажа, и сказал:

– Пиф-паф! Уже убит.

В руках городового винтовка казалась совсем маленькой.

Потом ружьем интересовалось еще много народа: точильщик, стекольщик, посыльный и почтальон. Даже два каких-то приличных господина, проходивших через двор, с улыбкой переглянулись, и один из них, худой, с длинными волосами, сказал:

– Вот вы жалуетесь на отсутствие сюжетов. А разве это не сюжет? Фронтовая винтовка попала в тыл и ходит по рукам. Ась?

Смысла фразы Шурка не понял, но почувствовал, что сказано что-то важное, после чего винтовка стала еще дороже и вместе с тем страшней.

Слава понемногу кружила ему голову, и Шурка несколько раз в ответ на вопросы о винтовке к своей обычной фразе: «Немецкая. Папа с войны привез», неожиданно для самого себя прибавлял кое-что новое:

– Это что – винтовка! Вот папа мне еще лошадь привезет. А дома у меня еще есть немецкая каска. Ей-богу, святой истинный крест!

VIОднако только тогда, когда во дворе появились Колька, Горик и Митейка, мальчик ясно понял, какой драгоценностью он обладает. К винтовке подходили, как к величайшей редкости. Как одолжения, просили дать ее потрогать и подержать в руках. К Шурке подлизывались. Сначала он давал винтовку в руки по первой просьбе. Потом стал позволять только потрогать. Потом стал ломаться.

– Шурик, Шурик, дай на минуточку винтовку. Я тут посмотрю одну штучку и сейчас отдам. А? – говорил сладеньким голосом Митейка.

– Нельзя.

– Почему нельзя?

– Потому что нельзя.

– Да почему?

– Да так.

– Да дай! Горику давал, а мне не хочешь?

– Нельзя, говорят! Не хочу!

– Да почему?

– Да так.

– Да дай…

– Не дам.

Потом дворовая компания играла в солдаты, и Шурка был командиром. Командиром его выбрали потому, что командиру не полагается винтовки. Потом из тачки соорудили крепость, играли в сыщика Пинкертона[16], устроили тир для стрельбы в цель. И во всех этих играх главную роль играла винтовка.

Когда же из гимназии вернулся Жоржик Бибин и сказал Шурке: «Ну, давай винтовку, вот тебе семьдесят копеек, а тридцать получишь завтра», – Шурка схватился обеими руками за ружье, предусмотрительно юркнул в подъезд и оттуда крикнул:

– А этого хочешь?

И показал гимназисту дулю.

– Тю-тю! – затюкали Колька, Горик и Митейка, сыпанув по асфальту в разные стороны, как горох.

– Нашел дурака! За рубль такую вещь! Настоящую винтовку! Немецкую, из которой убить даже можно! Хо-орошую! Хи-трый…

День пролетел незаметно.

VIIВечером Шурка с трудом заснул. Снилась ему война: папа, лошади, пушки, пестрые солдатики и винтовка – главнокомандующий. Несколько раз среди ночи он начинал что-то быстро и невнятно выкрикивать. Разбуженная мать подходила к нему, крестила и поправляла одеяло.

– Набегался, нашалился, а теперь вот…

А виновница всего этого, трофейная немецкая винтовка, косо и тяжело стояла в углу, царапая мушкой обои, как бы терпеливо дожидаясь своего часа.

Конец 1914 г.

Барабан

I

На другой день после производства старших юнкеров[17] в офицеры, когда в оркестре освободилось много мест, я сказал:

– Журавлев, возьмите меня в оркестр.

Юнкер Журавлев, старший в оркестре, здоровый и плотный, но похожий на желторотого птенца, посмотрел на меня с удивлением и спросил:

– На чем вы играете?

– На большом барабане, – твердо соврал я.

Журавлев знал, что я пишу стихи, и с игрой на барабане это у него не совмещалось. Он недоверчиво прищурился:

– А вы умеете?

– Умею.

Журавлев почесал у себя за ухом, потом пытливо посмотрел на меня. У меня не хватило нахальства выдержать его честный, открытый взгляд, и я опустил глаза. Тогда Журавлев сказал:

– Нет, Петров. Вы не умеете играть на барабане.

– Да что ж там уметь? Ну бить колотушкой по этой самой, как ее… Тут, понимаете ли, для меня главное дело не барабан, а лишний час отпуска.

У нас в училище музыканты пользовались лишним часом отпуска. Этот довод подействовал, потому что Журавлев глубоко вздохнул, вытащил из кармана помятую бумажку и записал в нее мою фамилию, а против фамилии написал слово «барабан». А когда вечером мы сидели на койках друг против друга и снимали сапоги, Журавлев вдруг сделал испуганные глаза и сказал:

– Но слушайте, Петров, если вы только… это вам не стихи…

Я понял, что дело идет о барабане, и сказал:

– Не беспокойтесь.

Через пять минут я высунул голову из-под одеяла. Меня тревожил один вопрос.

– Журавлев, вы спите?

– Сплю, – ответил Журавлев сердитым и заспанным голосом.

– А скажите, я уже в это воскресенье могу записаться в отпуск на лишний час?

– Можете, – буркнул Журавлев из-под одеяла и, вероятно, сейчас же заснул.

Я же думал о той, ради которой пустился на такую рискованную авантюру с барабаном. Рискованную потому, что за всю свою жизнь я потрогал всего один раз барабан руками. Это случилось когда-то на детском празднике, когда я пробрался к барабану, который всегда пленял меня своей солидностью и блеском, и щелкнул его по туго натянутому полупрозрачному глупому боку. А солдат с рыжими усами сердито сказал:

– Не трожь!

В тот же день для меня стало ясно, что скромная карьера коночного[18] кондуктора, о которой я страстно мечтал в детстве и к которой усиленно готовился с трех лет, не выдерживает ни малейшей критики в сравнении с блестящей светской карьерой барабанщика. Я твердо решил, что когда вырасту большим, то сделаюсь барабанщиком, и, когда маленькие дети станут трогать мой барабан, я буду сердито кричать: «Не трожь!»

Казалось, моя детская мечта сбывается. Утром Журавлев опять пытливо посмотрел на меня и сказал:

– Не забывайте, Петров, что барабан ведет за собой весь оркестр.

Это было для меня новостью. Я был готов ко всему, но только не к этому. Дело представлялось мне гораздо проще: оркестр играет свое, а барабанщик между прочим содействует общему успеху. Так, по вдохновению. Однако я решил идти до конца и сказал Журавлеву:

– Надоели вы мне со своим барабаном. Не беспокойтесь. Я умею.

За завтраком Журавлев опять сказал:

– А может быть, вы, Петров, не умеете? Скажите лучше прямо.

– Да умею же, господи. Даже в оркестре играл. У нас в этом… в гимназии оркестр был. Так там. Ничего себе, знаете. Довольно приличный оркестр.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Папáнинцы – героические исследователи Арктики, названные по имени И. Д. Папанина (1894–1986), совершившего вместе с Э. Т. Кренкелем, Е. Ф. Федоровым и П. П. Ширшовым в 1936–1937 гг. девятимесячный дрейф на льдине от Северного полюса до Гренландии.

2

Застрéха – нижний, свисающий край крыши у избы.

3

Аркáдия – приморский курорт г. Одессы.

4

Триолéт (фр. triolet) – стихотворение в восемь строк, из которых 4-я и 7-я повторяют первую, а 8-я – вторую, с рифмовкой по схеме АВаА авАВ.

5

Дофи́новка – село близ г. Одессы.

6

Кунсткáмера – собрание разнообразных редкостей, а также помещение для такого собрания.

7

Собачьи грибы – несъедобные, ядовитые грибы.

8

Пол-арши́на – около 35 см. Аршин – старинная русская мера длины, равная 0,71 м.

9

Реали́ст – ученик реального училища, среднего учебного заведения в дореволюционной России.

10

Салóп – верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезями для рук или небольшими рукавами, часто на подкладке, вате.

11

Просви́рка (просфора) – белый хлебец особой формы, употребляемый в православном богослужении.

12

Кадéт – воспитанник кадетского корпуса, закрытого среднего военно-учебного заведения.

13

Шалáнда – плоскодонная парусная рыболовная лодка.

14

Пáсочка – пасхальный кулич (нар.).

15

Верстá – старинная русская мера длины, равная 1,06 км.

16

Пинкертóн Нат – сыщик, герой серии анонимных изданий с рассказами о его приключениях. Прототипом этого литературного персонажа был реальный человек, знаменитый американский сыщик Аллан Нат Пинкертон (1819–1884).

17

Юнкер – воспитанник военного училища.

18

Кóнка – городская железная дорога с конной тягой, существовавшая до появления трамвая.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов