Die letzte Blüte Roms

Vor allem aber wurde die traditionelle Infanterie des römischen Militärs enorm ausgebaut. Da wir nicht genau wissen, wie groß die neuen Heereseinheiten waren, können wir unmöglich berechnen, wie viele neue Soldaten rekrutiert wurden. Doch es gibt eine ganze Reihe konkreter Hinweise auf einen Ausbau der Infanterie, von der Größe der Kasernen bis hin zu vereinzelten konkreten Informationen, auf deren Grundlage niemand, der sich ernsthaft mit der spätrömischen Armee beschäftigt, annehmen kann, dass die Zahl der Soldaten im Römischen Reich im Jahrhundert nach 230 nicht mindestens um 50 Prozent gewachsen ist; vieles spricht dafür, dass sie sich sogar verdoppelte.

Es kann kein beredteres Zeugnis dafür geben, vor welches strategische Problem es Rom stellte, dass auf einmal Persien als rivalisierende Supermacht auf den Plan trat – oder besser: wieder auf den Plan trat (Schapur ließ seine riesige Inschrift ganz in der Nähe der Gräber der legendären achaimenidischen Könige Dareios und Xerxes platzieren). Mit dem größeren Heer konnte Rom die persische Bedrohung bis zur Wende des 4. Jahrhunderts weitgehend eindämmen. Im letzten Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts errangen die Römer die ersten bedeutenden Siege über die Perser. In der Folgezeit war zwar mal die eine, mal die andere Seite kurzfristig im Vorteil, aber die Römer konnten dennoch verhindern, dass sich die überwältigenden Siege Schapurs I. im 3. Jahrhundert wiederholten.7

Die Auswirkungen des persischen Machtzuwachses und der konsequenten Expansion des römischen Militärs waren nicht nur auf dem Schlachtfeld zu spüren. Der Wiederaufstieg Persiens zur Supermacht gab den Ostgrenzen des Reichs eine ganz neue Bedeutung, und auf lange Sicht destabilisierten sich die bestehenden politischen Machtverhältnisse innerhalb des gesamten Imperiums. Als die Römer zu der Überzeugung gelangt waren, dass die Perser eine ständige Bedrohung darstellten, ließ es sich nicht mehr vermeiden, dass der Kaiser immer öfter vor Ort war und die Verteidigung der Ostgrenze überwachte, denn er kam nicht umhin, so enorme Ressourcen, wie sie ein Krieg an der Ostfront erforderte, persönlich zu kommandieren. Laut der Notitia dignitatum waren etwa 40 Prozent des gesamten römischen Heeres so positioniert, dass sie im Ernstfall persische Übergriffe abwehren konnten – und die Kontrolle über so viele Soldaten konnte der Kaiser unmöglich einem Untergebenen übertragen; zu groß war die Gefahr, dass dieser die Gelegenheit nutzte, um nach dem Thron zu greifen. Angesichts der enormen Größe des Imperiums, das sich von Schottland bis zum Irak erstreckte, und dem Schneckentempo, mit dem sich das Heer bewegte – im Durchschnitt konnte eine römische Armee 20 Kilometer pro Tag zurücklegen und musste alle drei bis vier Tage einen Ruhetag einlegen8 –, bedeutete dies aber in der Praxis, dass das Imperium für die Grenzen innerhalb Europas eine neue Lösung finden musste. Schließlich waren die Übergriffe der neuen, weitgehend von germanischen Stämmen dominierten Konföderationen an Rhein und Donau ein weiteres charakteristisches Merkmal der späten Kaiserzeit.9

Nach einer langen Phase des Experimentierens im 3. Jahrhundert, während der es immer wieder zu Usurpationen kam, wenn an einer allzu langen Leine geführte Feldherren nach dem Thron griffen, gab es eine Tendenz, die die gesamte römische Spätantike prägen sollte – zumindest solange das Westreich existierte: nämlich die, die politische Macht zwischen zwei oder mehr Kaisern aufzuteilen. Die politischen Auswirkungen der Umstrukturierung des Militärs können auch die relativ komplexe Struktur der Praesentalis-Armeen und der regionalen Feldarmeen erklären. Aufgrund der Tücken der Logistik mussten regionale Kommandanten stets über ausreichende Streitkräfte verfügen, um auf die »üblichen« Bedrohungsszenarien reagieren zu können. Wenn ein großer Feldzug geplant war, dauerte es in der Regel mindestens ein Jahr, bis genügend Nahrungsmittel und Tierfutter beschafft und die erforderlichen Truppen zusammengezogen waren. Wenn es an der Grenze akute Probleme gab, konnte natürlich niemand so lange warten.10 Doch da die Heerführer immer wieder nach der Macht griffen, mussten die Kaiser sicherstellen, dass jeder einzelne von ihnen nicht über so viele Truppen verfügte, dass er ihm gefährlich werden konnte.

Die Organisation der Feldarmeen des 4. bis 6. Jahrhunderts ist so etwas wie ein Kompromiss. Bestimmte elitäre Abteilungen des Heers wurden so verteilt, dass sie in der Lage waren, auf die neuen strategischen Herausforderungen der römischen Spätantike besonders schnell und effektiv zu reagieren, und um negative politische Konsequenzen zu verhindern, wurden die verschiedenen Heeresteile, sogar die Praesentalis-Armeen, sorgsam in kleinere Einheiten aufgeteilt; diese wurden von verschiedenen Kommandanten befehligt, bei denen man davon ausgehen konnte, dass sich ihr politischer Einfluss im Zweifelsfall gegenseitig aufheben würde.

Dieselbe Art Gleichgewicht zeigt sich auch bei einer anderen militärischen Neuerung, von der wir allerdings nicht genau wissen, wann sie eingeführt wurde: Die Rede ist von den magistri militum, den Oberbefehlshabern der Feldarmeen, die zur Zeit Justinians bereits ein charakteristisches Merkmal der oströmischen Armeen waren und im 6. Jahrhundert offenbar beträchtliche Streitkräfte befehligten. Die magistri militum rekrutierten persönlich ihre Offiziere und Soldaten (»Gardisten und Speerkämpfer«, wie Prokop sie nennt), die ihre Feldherren bis in die entlegensten Gegenden des Mittelmeerraums begleiteten. Belisars »Gardisten« dienten ihm im Osten, in Afrika und in Italien, und sogar als er zur Vorbereitung eines Italienfeldzugs auf den Balkan entsandt wurde, kamen seine Offiziere mit. Die übliche Bezeichnung für diese Offiziere ist bucellarii, und die Institution entstand eindeutig aus der spätrömischen Tendenz einflussreicher Militärs und Zivilisten, eine private bewaffnete Entourage zu unterhalten. Doch die bucellarii des römischen Militärs des 6. Jahrhunderts waren keine privaten Söldner. Sie wurden zumindest teilweise aus der Staatskasse bezahlt (reiche Feldherren wie Belisar finanzierten die Rekrutierung und Ausrüstung ihrer Gefolgsleute zum Teil aus eigener Tasche, genau wie etwa die wohlhabenden Kapitäne in Nelsons Marine), und sie schworen sowohl dem Kaiser als auch ihrem eigenen Feldherrn einen Treueeid. Dank staatlicher Finanzierung erhöhte sich nach und nach ihre Zahl – zu einem Zeitpunkt hatte Belisar 7000 bucellarii unter sich, obgleich 500 bis 1500 Mann üblicher gewesen sein dürften.

Man sollte die bucellarii weniger als erweitertes persönliches Gefolge verstehen denn als Elite-Angriffsformationen, deren permanente Bindung an einen erfolgreichen Feldherrn (erfolgreich zumindest in dem Sinne, dass er es bis zum magister militum gebracht hatte) bedeutete, dass sie eine bessere Ausbildung genossen und besser ausgestattet waren als andere Einheiten. Wir wissen zudem, dass die bucellarii im 6. Jahrhundert sowohl aus Bürgern des Imperiums als auch aus »Barbaren« rekrutiert wurden. Auch hier lässt sich beobachten, dass man versuchte, eine Balance zu finden zwischen einer erhöhten militärischen Effektivität und der Notwendigkeit, einzelne Feldherren daran zu hindern, politisch gefährlich zu werden.11

Auch wenn die Größe, die geografische Verteilung und die Kommandostruktur von Justinians Heer auf die militärischen Verwicklungen des 3. Jahrhunderts zurückzuführen sind, so haben die verschiedenen Formen der Heereseinheiten und die vorherrschenden taktischen Doktrinen ihren Ursprung doch in einer ganz anderen Krise: Ab Ende des 4. Jahrhunderts entstand dem Römischen Reich durch den starken Machtzuwachs der Hunnen in Ost- und Mitteleuropa eine beispiellose Bedrohung an den Grenzen an Rhein und Donau. Wie wir gesehen haben, fiel dieser zweiten strategischen Revolution am Ende offenbar das gesamte Weströmische Reich zum Opfer.12 Der Osten hingegen blieb relativ intakt, da es den Hunnen weder direkt noch indirekt gelang, dem Imperium die Kontrolle über jene Gebiete zu entreißen, aus denen es am meisten Einnahmen generierte: Ägypten, Naher Osten, Kleinasien. Nichtsdestoweniger war der Schock, den die Hunnen auch im Ostreich erzeugten, enorm. Insbesondere mit Attila sah sich das Imperium in den 440er-Jahren an der europäischen Front einem Gegner gegenüber, der ohne Weiteres in der Lage war, große befestigte Stützpunkte wie Singidunum und Sirmium effizient zu belagern und römische Feldarmeen im offenen Kampf zu besiegen. Im Jahr 447 schlug Attila zwei kaiserliche Armeen – erst die von Thrakien und dann auch noch die Praesentalis-Streitkräfte – und zerstörte eine ganze Reihe von Festungen auf dem Balkan.13

Insgesamt reagierte das Römische Reich auf die Bedrohung durch die Hunnen in militärischer Hinsicht genauso schwerfällig wie auf den Machtzuwachs Persiens im 3. Jahrhundert. Eine der ersten Maßnahmen bestand darin, selbst Gruppen hunnischer Söldner anzuheuern; an vielen römischen Feldzügen des ausgehenden 4. und des frühen 5. Jahrhunderts nahmen dann tatsächlich Hunnen teil.14 Daneben tat man ganz neue Quellen auf, um Soldaten zu rekrutieren, teilweise auch innerhalb des Reiches. So wurde die oströmische Armee in den 440er-Jahren durch zahlreiche Soldaten verstärkt, die in einer Gegend im Südwesten Kleinasiens ausgehoben wurden, die bis dahin eher als Heimat von Räubern und Banditen bekannt gewesen war: Isaurien im unwirtlichen Kilikien. Die rekrutierten Isaurer gelangten in Konstantinopel zunehmend auf prominente Posten – ein Umstand, der für die kaiserliche Politik von Ende der 460er- bis Mitte der 490er-Jahre wichtige Konsequenzen haben sollte (siehe Kapitel 3).15

Die Rekrutierung von Soldaten wurde auch unter Vertriebenen von der europäischen Peripherie des Imperiums energisch vorangetrieben, die um jeden Preis der hunnischen Fremdherrschaft entkommen wollten. Zum Beispiel siedelten die Römer zahlreiche Goten, die sich in den 420er-Jahren der Kontrolle der Hunnen hatten entziehen können, in Thrakien an. Deren eigene Streitmacht wiederum war bis in die 480er-Jahre hinein ein wichtiger Teil des militärischen Establishments des Ostreichs. Solche Gruppen nannte man foederati – »Verbündete« –, und dass sie im Römischen Reich Land besitzen durften, hatten sie innovativen gesetzlichen Bestimmungen aus der Zeit der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert zu verdanken. Unter anderem verpflichtete sich die betreffende Gruppe, dem kaiserlichen Heer langfristig militärische Einheiten bereitzustellen – und diese Verpflichtung wurde weitervererbt, ein wenig wie bei römischen Veteranen, von deren Söhnen man ebenfalls erwartete, dass sie sich beim Heer verpflichteten. Allerdings durften die foederati ihre bestehenden kommunalen und politischen Strukturen beibehalten und hatten im Militär ihre eigenen Anführer.16

Daneben setzte das oströmische Heer des 6. Jahrhunderts auch weiterhin auf den Einsatz von Söldnerkontingenten von außerhalb der Reichsgrenzen, die nur für bestimmte Feldzüge angeheuert wurden. Prokop nennt eine ganze Reihe solcher Kontingente, von germanischsprachigen Langobarden von der Mittleren Donau bis hin zu den turkischsprachigen Bulgaren vom Nordufer des Schwarzen Meers (die bei ihm Massageten heißen).17 Zusätzlich beschäftigte das Imperium selbst dann noch die auf römischem Gebiet siedelnden und größtenteils autonomen foederati, nachdem die thrakischen Goten 488 nach Italien gegangen waren. Insbesondere die Heruler spielten bei Justinians Feldzügen eine wichtige Rolle.

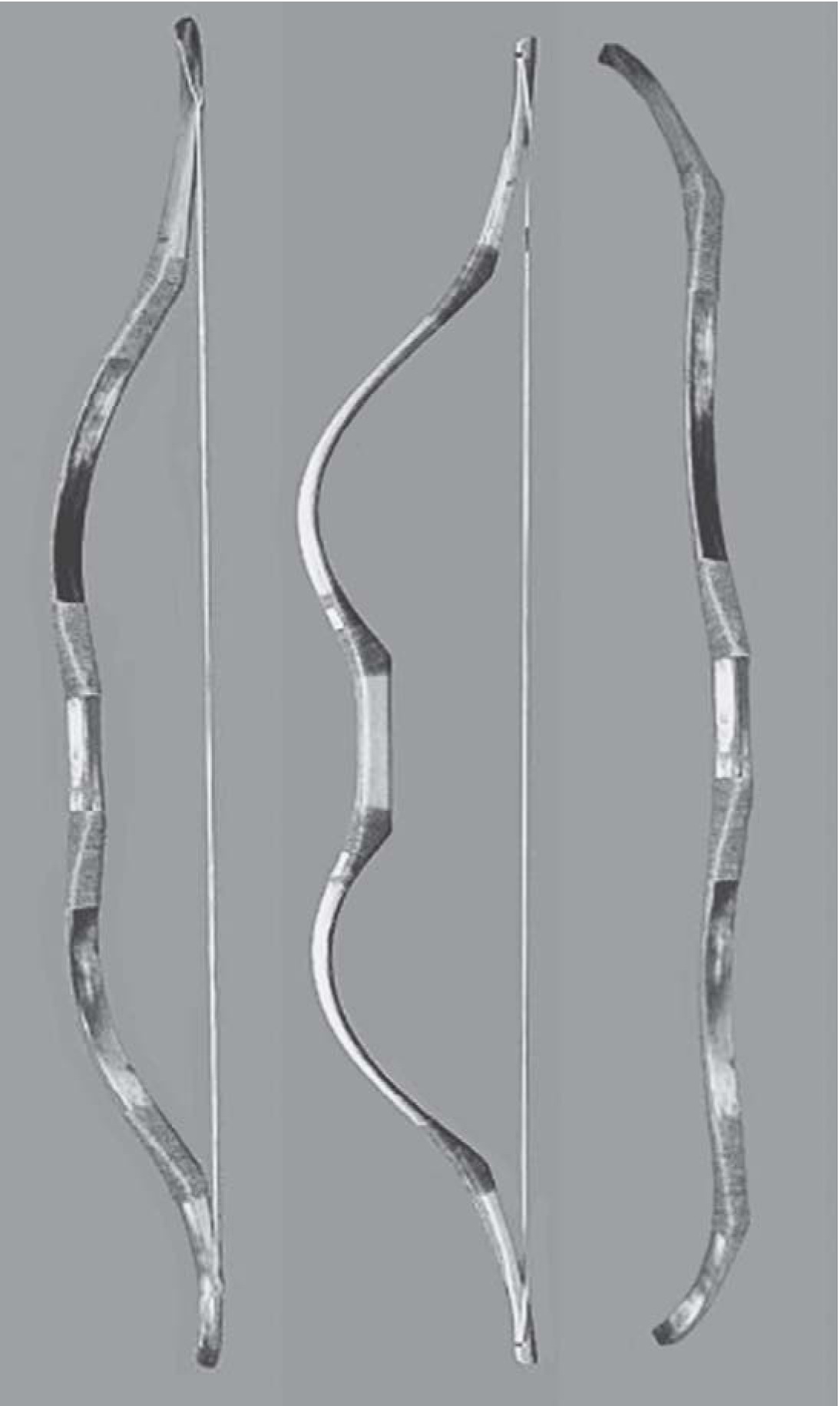

Die langfristig gesehen wichtigste militärische Reaktion auf die Vormachtstellung der Hunnen war jedoch taktischer Natur. Die Römer hatten die Hunnen als Reitervolk kennengelernt, das eine leistungsstärkere Version des Reflexbogens verwendete, wie er seit Langem eine charakteristische Waffe eurasischer Steppennomaden war. Diese Waffe verlieh den verschiedenen hunnischen Gruppen einen so großen militärischen Vorteil, dass sie in der Lage waren, eine Vielzahl von größtenteils germanischsprachigen Klienten Roms zu unterjochen, die zwar von Rom aus gesehen jenseits der verteidigten Reichsgrenze lebten, aber quasi unterworfen waren (unter anderem wiederum die Goten). Unter Attila entwickelte sich die Bedrohung durch die Hunnen zu einem äußerst komplexen militärischen Problem, da der legendäre hunnische Kriegsherr zusätzlich zu den Streitkräften seines hunnischen Kernreichs zahlreiche Kämpfer aus den unterworfenen Völkern rekrutierte. Und dazu gehörten weitere Steppennomaden wie die Alanen, aber auch Völker, die größtenteils Infanterietruppen stellten, wie die germanischen Goten, Gepiden, Sueben oder Skiren. Entsprechend groß war die Palette der Waffengattungen, die Attila zur Verfügung stand – sein Arsenal reichte von berittenen Bogenschützen über Infanterietrupps bis hin zu gepanzerten, mit Lanzen ausgerüsteten Stoßtrupps.

Wir können nicht mehr in allen Einzelheiten rekonstruieren, mit welchen teils experimentellen Maßnahmen die Römer auf die neuen Muster in der Kriegsführung reagierten, die in der Ära der Hunnen aufkamen, doch welchen Effekt diese Maßnahmen auf das römische Heer des 6. Jahrhunderts hatten, beweisen die Schlachtenberichte bei Prokop sowie diverse Militärhandbücher aus jener Zeit, allen voran das Strategikon des Maurikios. Wie man diesen Texten entnehmen kann, setzte das oströmische Heer im 6. Jahrhundert verstärkt auf die Kavallerie. Die Reitersoldaten wurden nun oft als vorderste Schlachtreihe eingesetzt und nicht mehr, wie es noch im 4. Jahrhundert üblich gewesen war, nur zum Schutz der Flanken. Zudem bestand die Reiterei aus zwei verschiedenen Elementen. Das war zum einen die leichte Kavallerie (kursures in der Terminologie des Strategikon), die mit Reflexbögen nach Art der Hunnen bewaffnet war; anhand archäologischer Überreste lassen sich die Endversteifungen aus Knochen für das römische Militär ab Anfang des 5. Jahrhunderts nachweisen (siehe Abb. 4); die kursures waren die Ersten, die den Feind angriffen, wobei sie zunächst ihre Projektilwaffen benutzten, um dem Feind erste Verluste zuzufügen und bestenfalls seine taktische Formation in Unordnung zu bringen. Falls dieser erste Angriff erfolgreich war, kam die schwerere Schockkavallerie, die defensores, ins Spiel, die wie ein Rammbock in die feindlichen Linien fuhr; diese defensores waren nicht nur mit Bögen, sondern auch mit Kavallerielanzen bewaffnet. Wenn die kursures in Schwierigkeiten gerieten, sicherte die schwere Kavallerie ihnen den Rückzug.18 Prokops Schlachtenberichte deuten darauf hin, dass die neuen Elitekavalleristen im 6. Jahrhundert eher bei den bucellarii der magistri militum zu finden waren, aber auch die reguläre Kavallerie der Feldarmee-Einheiten und sogar einige der foederati wurden intensiv in den neuen Kampfpraktiken ausgebildet.

Ich vermute zudem, dass die bucellarii der Oberbefehlshaber der Feldarmeen innerhalb des Militärs auch das wichtigste Element institutioneller Kontinuität darstellten, das es möglich machte, neue Waffen und die Taktiken, um diese Waffen mit bestmöglichem Effekt zu nutzen, zuerst zu entwickeln und die Erfahrungen dann über mehrere Generationen hinweg weiterzugeben. Dies ist zumindest zum Teil ein argumentum ex silentio. Im Römischen Reich der Spätantike gab es keine Offiziersschulen oder Militärakademien, an denen sich neue Doktrinen hätten entwickeln können, wie es für das heutige Militär der Fall ist. Die bucellarii, die neuen Elitetruppen des 6. Jahrhunderts, erhielten von allen römischen Soldaten den höchsten Sold, und sie bekamen die beste Ausrüstung, die die staatlichen »Fabriken« zu bieten hatten (ganz zu schweigen von den vielen Zusatzleistungen, die sie von ihren oft sehr wohlhavbenden Kommandanten erhielten). Allein wegen dieser Faktoren waren bei den bucellarii die besten Rekruten zu finden. Ihre Offizierskader brachten zudem wiederum viele neue Feldherren für die Feldarmeen hervor. Mindestens zwei Soldaten, die Justinian selbst in den Rang eines magister militum erhob und die Ende der 520er-Jahre das Kommando über wichtige Feldarmee-Formationen innehatten – neben Belisar, der in diesem Buch noch eine bedeutende Rolle spielen wird, auch ein Mann namens Sittas – hatten bei den bucellarii gedient, als der spätere Kaiser Anfang der 520er-Jahre noch den Rang eines magister militum praesentalis bekleidete; im Laufe von Justinians Regentschaft wurden dann wiederum mehrere Personen aus Belisars direktem Umfeld und einige seiner Unteroffiziere, die auf seinem ersten Afrikafeldzug dabei waren, zu magistri militum befördert.19 Die bucellarii waren nicht nur für sich genommen ein Schlüsselelement des neu organisierten oströmischen Heeres des 6. Jahrhunderts, sie besaßen auch militärisches Fachwissen, das sie über mehrere Generationen hinweg an ihre Nachfolger weitergaben.

Abb. 4 Hunnenbogen. Die Hunnen sorgten indirekt für eine veritable Revolution der Taktik und Ausrüstung des oströmischen Militärs – sie ebnete Justinians Eroberungen letztlich den Weg.

Zwar waren das auffallendste Merkmal dieser Umwälzungen beim Militär die neue Rolle und bessere Ausstattung der römischen Kavallerie, aber auch die Operationen der Infanterie blieben nicht unberührt. Die leichten und schweren Kavallerieeinheiten wurden dazu ausgebildet, auf dem Schlachtfeld mit der Infanterie zu interagieren, die größenmäßig nach wie vor das Schwergewicht in den römischen Feldarmeen bildete und deren Taktiken und Ausrüstung ebenfalls entsprechend angepasst worden waren. Die jüngste Interpretation legt nahe, dass die Defensivrüstung der Infanterie allein deshalb leichter gemacht wurde (ein Umstand, den der Kriegstheoretiker Vegetius Ende des 4. Jahrhunderts sehr beklagte), weil die Fußsoldaten in die Lage versetzt werden sollten, auf dem Schlachtfeld schnell und beweglich mit der weiterentwickelten Kavallerie zu kooperieren. Die Ausrüstung der Infanterie wurde zudem um Bögen und andere Projektilwaffen erweitert. So konnten die Fußtruppen vielfältigere Rollen übernehmen: Sie waren in der Lage, andere Truppenteile zu verstärken, konnten taktisch nachfassen, wenn die Kavallerie einen erfolgreichen Angriff gelandet hatte, und boten den Reitern Deckung, wenn sie zum Rückzug gezwungen waren.

Die Erfahrungen aus den Schlachten zur Zeit der Hunnen hatten die römischen Kommandanten gelehrt, dass es keinen Sinn ergab, die Infanterie in mehr oder weniger statischen Formationen marschieren zu lassen: Ein Angriff der hunnischen Bogenschützen konnte die dicht stehenden Infanteriereihen schnell ins Chaos stürzen, bevor sie überhaupt nah genug an den Feind herankam, um überhaupt etwas ausrichten zu können. Die Infanterie musste mobiler werden, um weniger anfällig für Projektilbeschuss und Kavallerieangriffe zu sein, und bis zur Zeit Justinians wurde sie entsprechend umorganisiert. Um sich vor feindlichen Bogenschützen zu schützen, operierte die Infanterie zu diesem Zeitpunkt sogar mit tragbaren Anti-Kavallerie-Barrikaden – munitiones, wie ein Autor des frühen 6. Jahrhunderts sie nennt.20

Zwei strategische Krisen hatten also die Streitkräfte geprägt, die Kaiser Justinian bei seiner Thronbesteigung im Jahr 527 zur Verfügung standen. Die herkömmlichen, schwerfälligen Infanterie-Legionen, die einst ein ganzes Weltreich erobert hatten, gehörten der Vergangenheit an. Zunächst waren sie aufgestockt worden, um der Bedrohung durch die neue persische Supermacht im 3. Jahrhundert zu begegnen, und dann waren sie taktisch ganz neu ausgerichtet worden, um auf die Übergriffe großer Kontingente von Steppennomaden zu reagieren, die Ende des 4. Jahrhunderts und im 5. Jahrhundert Ost- und Mitteleuropa heimgesucht hatten. Die Kriegsführung war in praktischer wie auch in ideologischer Hinsicht von so großer Bedeutung für das allgemeine Funktionieren des Römischen Reiches, dass sich dermaßen tief greifende Veränderungen des Militärapparats ganz unweigerlich ebenso tief greifend auf die inneren Strukturen des Imperiums auswirkten.

Der Kostenfaktor

Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Das Militär war mit Abstand der teuerste Posten des kaiserlichen Staatshaushalts. Man kann im Grunde nur Vermutungen anstellen und Analogien bemühen, aber die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass die Militärausgaben zwischen der Hälfte und drei Vierteln der jährlichen Einnahmen des Staates verschlangen; ich selbst tendiere zum oberen Ende. Daran kann man sofort ermessen, vor welche finanziellen Probleme es das Reich stellte, als auf das Wiedererstarken der Perser hin das Heer weiter aufgestockt werden musste. Für heutige Regierungen ist es mitunter extrem schwierig, für Posten wie das Gesundheitswesen, die nur etwas mehr als zehn Prozent ihrer gesamten Ausgaben ausmachen, auch nur ein oder zwei Prozent zusätzlich aufzuwenden. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl der Soldaten im 3. Jahrhundert »nur« um 50 Prozent stieg und dass das Militär »nur« 50 Prozent des Staatshaushalts verschlang. Doch selbst das würde bedeuten, dass die kaiserliche Regierung ihre Einnahmen um ein Viertel steigern musste, um den Militärapparat hinreichend ausbauen zu können, um des aggressiven Gebaren der Perser Herr zu werden. Selbst wenn die Regierung nur einen um 25 Prozent höheren Kostenaufwand abfedern wollte, sah sie sich wohl mit immensen fiskalischen und administrativen Problemen konfrontiert, und wahrscheinlich war der tatsächliche Kostenaufwand noch wesentlich größer.21

Viele unverkennbare Anzeichen sprechen dafür, dass dieser Vorgang für das Reich eine kolossale Belastung darstellte. Was die Steuerpolitik betraf, so war das 3. Jahrhundert von einer ganzen Reihe von Notmaßnahmen geprägt, die deutlich zeigen, wie dringend die Regierung Geld brauchte. In den 250er-Jahren beschlagnahmte der Staat das letzte unabhängig kontrollierte Kapital römischer Städte. Von diesem Zeitpunkt an waren die lokalen Verwaltungsbediensteten zwar immer noch dafür zuständig, vor Ort die Steuern einzutreiben, aber alle Erlöse gingen nun an den Kaiser.22 Es gibt auch diverse Hinweise, dass eilig Sondersteuern eingeführt wurden, die zusätzliche Einnahmen generieren sollten, und allein die Anzahl legitimer Kaiser, die einander im 3. Jahrhundert die Klinke in die Hand gaben (zwanzig binnen fünfzig Jahren, und da sind die Usurpatoren und Mitkaiser gar nicht mitgezählt), ist beredtes Zeugnis für die Probleme rund um die Bezahlung der Soldaten, denn dies war ein Thema, das Thronanwärter immer wieder instrumentalisierten, um das Militär auf ihre Seite zu ziehen.

Die zunehmende Verzweiflung der kaiserlichen Verwaltungsbeamten und ihrer Vorgesetzten offenbart sich aber vor allem in der fortschreitenden Abwertung des Denars, der Silberwährung, in der die Soldaten üblicherweise bezahlt wurden. Anders als heutige Regierungen verfügte das Kaiserhaus über keinen Münzbestand zur allgemeinen Nutzung durch die Bevölkerung; Bargeld galt als Werkzeug der Regierung, das im Wesentlichen dafür da war, das Militär zu finanzieren. Das Problem mit der verfügbaren Geldmenge war recht simpel: Als das Heer immer weiter wuchs, gab es irgendwann nicht mehr genug Silber, um die zusätzlichen Soldaten in Münzen zu bezahlen, die komplett aus Silber bestanden. Um die erforderliche Menge an Bargeld zu erzeugen, fügte man dem Edelmetall daher einen immer größeren Anteil an Basismetallen hinzu. Vergleichsbeispiele deuten darauf hin, dass es etwa einen Monat dauerte, bis der Öffentlichkeit klar wurde, dass die neuen Münzen de facto weniger wert waren. Bis dahin hatten viele Soldaten ihren Sold bereits ausgegeben, und die Regierung hatte ihr unmittelbares Ziel erreicht: das Heer am Zahltag bei Laune zu halten.

Mittelfristig führte dieser Vorgang jedoch zu einer Abwertung der Währung, die bis ins frühe 4. Jahrhundert hinein anhielt. Die resultierende Inflation erreichte ein solches Ausmaß, dass ein Pfund Weizen – in Silberdenaren gerechnet – im Jahr 300 zweihundertmal so viel kostete wie ein paar Jahrzehnte zuvor. Die Inflation zog weitere Notstandsmaßnahmen nach sich, nicht zuletzt das berüchtigte Höchstpreisedikt von 301, das verfügte, dass Soldaten für ein enormes Spektrum von Waren und Dienstleistungen nicht mehr bezahlen durften als in der beigefügten Tariftabelle festgehalten. Es war kaum mehr als der verzweifelte Versuch, Einzelhändler dazu zu zwingen, die weitgehend wertlosen Münzen anzunehmen, in denen der Sold ausgezahlt wurde.23

Längerfristig begegnete man diesem Problem mit einer vollständigen Revision der Steuersysteme des Reiches und der Mechanismen, wie die Soldaten bezahlt wurden. Auf der einen Seite wurde das Imperium auf direktere Weise besteuert als je zuvor. Diokletian und die anderen Tetrarchen verschafften sich einen umfassenden Überblick über den wirtschaftlichen und demografischen Zustand des Römischen Reiches, das überwiegend landwirtschaftlich geprägt war – man geht davon aus, dass die Landwirtschaft mindestens 80 Prozent des Bruttoinlandprodukts generierte. Aufgrund der großen Menge an Informationen, die bei dieser Aktion gesammelt wurden (und die mancherorts in Form von Inschriften in Stein überlebt haben), wurde dem Territorium jeder Stadt eine bestimmte Anzahl von Steuereinheiten – iugera – zugeteilt, die übers Jahr die jeweils gleiche Menge an Steuereinnahmen generieren sollten. Je nachdem, welche Form die lokale Wirtschaft hatte, gab es in einem iugum mitunter mehrere (manchmal auch sehr viele) weniger wohlhabende Steuerzahler, mitunter umfasste der Grundbesitz eines besonders reichen Römers auch mehrere iugera, und weil ein iugum keine Größen-, sondern eine Werteinheit war, war ein iugum ertragreichen Bodens kleiner als ein iugum einer Ackerfläche, die nicht so viel abwarf.