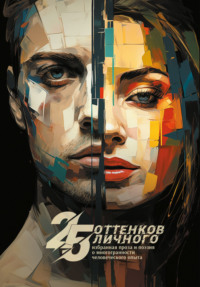

25 оттенков личного. Избранная проза и поэзия о многогранности человеческого опыта

Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить

Добавить отзывДобавить цитату

25 оттенков личного. Избранная проза и поэзия о многогранности человеческого опыта

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов

Авторизация