Лекции о Достоевском

«…сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность»64.

По видимости, это действительно так, но само право выбора, т.е. право на выбор, может породить вопрос: не сводится ли свобода для разумного человека к «свободе выбора». В тексте «Записок» Фёдор Михайлович, опять же по видимости, говорит о другом – о «свободе хотения», но и сама «свобода хотения» ставится им на развилке «умное – глупое». И Достоевский настаивает на том, что тот по-настоящему свободен (тогда он и личность, и индивидуальность), кто имеет право желать себе и глупого. Кажется, абсурд: как же может разумный человек желать себе глупости. Это невозможно! Нет, оказывается очень даже возможно. Ведь в случае, если разумный человек будет искать себе только «умного», то получается предопределённость разумного. И где же здесь, в этой предопределённости, свобода? Получается, что ей там не остаётся места! Именно поэтому Фёдор Михайлович и требует право выбора, выбора «глупого», каким бы «глупым» оно ни оказалось.

Конечно, Достоевский не обскурант и оговаривается, говоря, что:

«Хотение, конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно, если не злоупотреблять, а пользоваться умеренно; это и полезно и даже иногда похвально»65.

Но, однако, это не меняет общей картины и сути дела:

«Но хотение очень часто и даже большею частью совершенно и упрямо разногласит с рассудком и … и … и знаете ли, что и это полезно и даже иногда очень похвально»66.

Конечно, Достоевский не делает следующего хода в критике «предопределённости разумного», но мы его сделаем, памятуя о том, что мы договорились ещё в «Вводной лекции» – не просто излагать взгляды Достоевского, но продумывать самостоятельно, уже продуманное им самим.

Итак, допустим, что некто станет утверждать – как именно разумное существо – что свобода человека сводится, по существу, к свободе его выбора. Здесь, однако, возникают две возможности: 1) возможность в своём выборе полагаться на хотение (позиция Достоевского), когда хотение может совпадать с разумом, а может и нет; 2) возможность в выборе полагаться на разум (рассудок), когда разум определяет чтó выбирать, а чтó – нет. В этом случае разум всегда совпадает с собой (позиция, представленная «либеральным гуманизмом»).

С позицией Достоевского мы уже разобрались, теперь рассмотрим сведение свободы человека к разумной свободе выбора.

Действительно, такой подход настолько естественен, что не только у современного «прогрессивного человека», но и у прогрессивного человека эпохи Достоевского может – и должен – вызвать вопрос: а, что, разве может быть как-то иначе? Разве может цивилизованный разумный человек полагаться в своём выборе на что-то иное, нежели разумное основание? Этот вопрос настолько важен, что я предлагаю задержаться на нём основательнее. В самом деле, на что же может полагаться свободный разумный человек в своём выборе? Конечно, на разумное основание. Если это действительно так, то перед нами неминуемо возникают затруднения.

Итак, представим, что разумный человек свободно выбирает между некоторыми «возможностями», которые мы обозначим как Ряд 1 .

Для того, чтобы выбрать одну из возможностей ряда 1 ., свободному разумному человеку необходимо разумное основание. Представим также возможные основания рядом 2.:

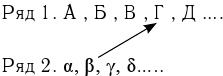

Теперь, предположим, что свободный разумный человек выбирает возможность (Г), руководствуясь разумным основанием (β). Вот так:

Поскольку «этот человек» – разумный, то мы не можем не признать наличия очевидной связи, которую выразим логически строго в виде условного (импликативного) суждения

Но, такая условная связь носит логически необходимый характер. Следовательно, получается, что человек, опираясь на основание (β), с логической необходимостью выбрал возможность (Г). Результат оказывается нелепым: у разумно-свободного человека выбор осуществляется не свободно, но с необходимостью, да, причём, так, что свобода дезавуируется. Во-первых, просто с необходимостью, поскольку из основания (β) с логической необходимостью следует (Г), а во-вторых, с фатальной необходимостью, поскольку основание выбора (β) само не выбирается. Оно предвыбрано. Думаю, именно этой предопределённости и пытался избежать Фёдор Михайлович.

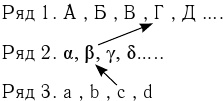

Однако вполне может найтись человек, например, ещё более «прогрессивный» и ещё более «либеральный», чем тот, который уже сделал свой выбор, который скажет: «Подождите, подождите, но вы в этой схеме раскрыли не всю правду, ведь, в действительности, существует ещё один ряд – Ряд 3, который предопределяет основание (β) во втором ряду. Например, позицией (с)».

Да, последовав совету ещё более «либерального человека», мы вынуждены признаться, что наша схема становится более сложной:

И в результате у нас получается более сложная зависимость:

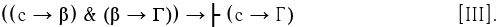

Однако, по закону транзитивности, мы можем уверенно заключить, что из [II] строго логически следует вывод:

Мы вынуждены признать, что добавление Ряда 3 не спасло ситуацию, поскольку теперь предвыбранными оказались позиции Ряда 3, а в нашем случае – позиция (с).

Здесь я мог бы помочь «прогрессивному либералу» и предложить внести в нашу схему ещё большее количество рядов. Однако такое внесение не изменит ситуацию в принципе. На мой взгляд, существуют только две возможности преодоления этого затруднения.

1) Первая связана с бесконечным увеличением количества рядов. Она, очевидно, тупиковая и никуда не ведёт.

2) Вторая связана с возможностью остановиться на некотором шаге (ряде) и признать, что все последущие позиции во всех последующих рядах свободно и разумно выбраны, а тот ряд и та позиция, на которой мы остановились – нет. Она предвыбрана. Причём этот «предвыбор» сам не имеет никаких разумных выборных оснований.

Конечно, Фёдор Михайлович в своих работах такое затруднение «свободно выбирающего разума» в явном виде нигде не рассматривал, однако, интуитивно чувствовал возможность развития событий в этом направлении, когда совершенно справедливо и проницательно подмечал, что, если разумный человек будет желать себе только «разумного», то получится предопределённость разумного. А что такое «предопределённость»? Это, когда все шаги – любые шаги – определены заранее. Другими словами, в предопределённости нет никакой свободы, и уж тем более – свободы выбора.

Именно, против этой предопределённости и восстает «маленький человек» Достоевского. Уж слишком много неразумного в этом мире.

Дополнения ко второй лекции

То, что у Достоевского вызывает недоумение и протест – воздействие на человека высших, неподвластных ему сил или попросту предопределённость его жизненной линии-судьбы – у Кафки, наоборот, становится в «Процессе» основной темой обсуждения. И дорогу к этой теме ему (Кафке), конечно же, указал Достоевский тем самым случаем, который впервые был им так ярко описан в «Записках из Мёртвого дома». Речь идёт о том самом молодом дворянине, которого обвинили в убийстве и который был безвинно осуждён и, отсидев десять лет, был оправдан и отпущен на свободу. Но лучшие, лучшие годы его жизни были отданы каторге. Мы узнаём эту же тему в «Братьях Карамазовых». Митя Карамазов безвинно осуждается на каторгу. Осуждается во время судебного процесса.

Именно «суд» и «процесс» становятся у Кафки доминантными узловыми точками, вокруг которых разворачиваются события. Но, что добавляет Кафка? Он делает «суд» и «процесс» более абстрактными. Если у Достоевского суд и процесс осуществляются «вокруг» семьи Карамазовых и, прежде всего, вокруг Дмитрия Карамазова, то у Кафки мы видим уже иную картину. Развивая тему предопределённости человека у Достоевского, Кафка намеренно нанизывает события в жизни Иозефа К. на стержень, основу которого составляет судебный процесс. Более того, будучи юридически хорошо образованным, Кафка значительно расширяет диапазон «процесса». У Достоевского везде фигурирует процесс уголовный. Кафка же придаёт процессу поистине вселенский масштаб. Всё начинается буднично: Иозеф К. разбужен дома посетившими его служителями сыскного ведомства, но заканчивается «процесс» над Иозефом К. ни где-нибудь, но именно в «Соборе».

Интрига завязывается с самого начала – никто из «сотрудников» процесса не говорит Иозефу К., в чём его вина. По видимости, возникает ситуация абсурда: вины нет, но все его обвиняют. Утверждается принцип: «Есть процесс – значит, есть и вина» или используя парафраз известной русской поговорки: «Процесса без вины не бывает». Кафка лишь намекает:

«Кто-то, по-видимому, оклеветал Иозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест»67.

Однако преследования этих сотрудников заставляют героя самому «погрузиться» в процесс и почти поверить в свою вину. Процесс надвигается на Иозефа К. как непреодолимая предопределённость. Служитель процесса – Франц – объясняет Иозефу К.:

«Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный, страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, об ордерах на арест?»68.

Ведь в арестах «ошибок не бывает». Верховные чины (судьи) знают, что делают. Более того, резюмирует Кафка:

«Наше ведомство – насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, – никогда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет: вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Таков закон»69.

Так и есть: «вина сама притягивает к себе правосудие».

Получается, что человек уже сам виновен, и есть подозрение, что виновен именно как «человек». Любой человек, каким бы порядочным он не был, может быть оклеветан, а значит – «виновен», то есть обвинён. И тем самым притянет к себе правосудие, то есть «процесс». Опять могут сказать – абсурд! Нет, никакого абсурда нет. Просто Кафка срывает «исподнее» с европейской христианизированной цивилизации. Так и есть. Согласно библейской мифологии: все люди, уже по рождению – грешники. И хоть в своей жизни они ничего дурного не сделали, – всё равно они грешники, то есть «виновны» уже по одному только тому – что родились. И грех этот «первородный», который будто бы идёт от самого мифического Адама.

Так и есть: вся история, согласно христианству (шире – иудаизму) есть отпадение от христианского (иудейского) бога и, следовательно, процесс жизни людей должен закончиться «божьим судом».

Всё верно, начиная, может быть, с Тертуллиана, отношения человека с библейским богом рассматриваются как отношения участников судебного процесса: истца и ответчика, прокурора и адвоката, судьи и подсудимого.

В этом чаду «суда божьего», со всеми его индульгенциями (с лат. «прощениями»), кардиналами (с лат. «стерегущими у врат – главными», прокурорами (с лат. – «надсмотрщиками») и адвокатами («защитниками»), со всем этим институтом «исповедания» (в процессе которого грешник обязан изложить пастырю свои грехи (вину) и каяться в них), со всем этим институтом «отпущения грехов» (вины), со всеми этими и многими другими библейскими придумками, «судебный процесс» вошёл в жизнь европейского человека и до неузнаваемости изменил её.

Кафка сам намекает на это, когда говорит:

«Ступени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвящённым»70.

И чуть ниже:

«Главное – не привлекать внимания! Держаться спокойно, как бы тебе это не претило! Попытаться понять, что суд – этот грандиозный механизм – всегда находится, так сказать, в неустойчивом равновесии»71.

Именно такого европейского человека и описывает Кафка. Сначала Иозеф К. пытается бунтовать, но потом смиряется: ведь сама жизнь есть процесс, процесс приготовления к суду и смерти. Художник, пишущий портреты судей, замечает Иозефу К.:

«Да ведь всё на свете имеет отношение к суду»72.

Так стоит ли бунтовать? Всё равно, рано или поздно, «два человека в сюртуках и цилиндрах» придут за тобой и поведут на суд.

Но, что же тогда отличает Достоевского от Кафки? В чём они не согласны? Герой Кафки – Иозеф К. – рационален, он везде ищет разумное обоснование происходящему. Ищет и не находит. Герой Достоевского, напротив, нерационален, он – волюнтарист. Именно здесь, думается, и пролегает водораздел между среднестатистическим европейцем и великороссом. Именно воля спасла и спасает русского человека в минуты особых испытаний. Рациональный бунт против «процесса» заканчивается тотчас после обнаружения рациональных затруднений. Волевой бунт против «процесса» не заканчивается никогда, или заканчивается с исчерпанием воли.

Но ведь воля (свобода воли), как я уже отмечал, есть, в том числе, и «воля к жизни». Именно этот оптимизм и двигал Достоевского всю его жизнь:

«Оттого так и не любят живого процесса жизни: не надо живой души! Живая душа жизнь потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!»73.

Что же мы видим в сухом остатке? Достоевский оказывает влияние на Франца Кафку. Он даёт ему тему «предопределённости», которую Кафка развивает на основе лучше всего ему знакомой области – Кафка, как известно, был профессиональный юрист – области правосудия, то есть судебного процесса. Он демонстрирует – как «организм суда» подчиняет себе жизнь человека от её начала и до её конца: «Всё есть процесс и человек не властен над ним!».

Лекция третья

«Человеконакопители» (Мегаполисы): провоцирование человека к трансформации (Апулей, Достоевский, Кафка)

Вопрос о «городе-машине I»

В одной из предыдущих лекций мы говорили о том, что лестница «человеческого» у Достоевского имеет нижний и верхний пределы, что верхним пределом является «современный человек», готовящийся стать «сверхчеловеком», и что нижним пределом является человек немощный, готовящийся стать «животным» – например, «мышью» или «насекомым». По видимости, за такими границами, а точнее – такими трансформациями человека, стоят его же собственные способности: мощь или немощь. Однако только по видимости. Потому что человек, именно как родовое существо, ещё и организует пространство вокруг себя, то есть создаёт среду, которая в последующих поколениях сама же на него оказывает своё воздействие. Вот об этой-то среде мы и будем говорить в сегодняшней лекции.

Как, герой Достоевского в «Записках из подполья» определяет свое местоположение в пространстве? Я бы даже сказал точнее – своё положение в мире?

«Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого), и когда прошлого года один из отдалённых моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас вышел в отставку и поселился у себя в углу. (Курсив мой – А.П.)»74

Как видим, то, что для любого нормального человека является в этом мире главным – его дом, для героя Достоевского, с его-то шестью тысячами рублей, оказывается всего лишь «углом». Угол – это именно такая форма организации пространства, которая не замыкает это пространство, т.е. не выполняет главное назначение дома – защищать человека, быть тем местом, в котором он чувствует себя в безопасности. Человек с «углом» – это всё равно, что человек с полудомом. Крыша есть, но стены пространство не замыкают. Человек в нём (углу) по-прежнему беззащитен. «Угол» – это именно незамкнутое пространство.

Далее Достоевский ещё больше драматизирует ситуацию, говоря:

«Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комнатка моя дрянная, скверная, на краю города»75.

Как же так, можем мы спросить, человек с приличным капиталом – шестью тысячами рублей – селится в «дрянной, скверной» комнатке «на краю города»? Ведь на такие деньги можно было бы купить и небольшой дом в провинции. Почему же герой идёт на такие жертвы? В чём дело? Тем более, что его предупреждают о том, что

«…климат петербургский мне становится вреден и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить»76.

Тем не менее, герой «Записок из подполья» неуклонен в своей решимости:

«Я всё-таки знаю, лучше всех этих опытных и премудрых ответчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга»77.

Что же так манит героя в Петербурге? Чем Петербург его завлекает? Несколькими строками ниже Достоевский даёт ответ и на этот вопрос.

Дело в том, что для «развитого человека» девятнадцатого столетия главной его отличительной особенностью является «сильно развитое сознание», которого могло бы быть вполовину меньше того, которое есть. Резонно спросить: так в чём же дело?

Дело в том, что люди с «обыкновенным сознанием» и живут в обыкновенных городах (местах), и, наоборот, люди с непомерно развитым сознанием – я бы сказал с гипертрофированным – и жить должны в соответствующих такому сознанию месте: особом городе, который сам необыкновенен (в чём-то гипертрофирован).

Так и получается у Достоевского. Его герой имеет несчастье жить

«…в Петербурге, в самом отвлечённом и умышленном городе на всём земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные)»78.

И чуть ниже Достоевский дополняет картину:

«Но всё-таки я крепко убежден, не только очень много сознания, но даже и всякое сознание – болезнь»79.

Вот теперь картина-головоломка складывается полностью. Герой Достоевского, имея приличный капитал, не хочет покидать Петербург по вполне понятной причине – он болен. Болен такой странной умственной болезнью как «сознание» и, хотя его телесное здоровье также находится в плачевном состоянии, ибо климат Петербурга ему вреден, покидать этот город он ни за что не соглашается. Почему, опять спросим мы? Ответ очевиден – сам Петербург есть «умышленный город», то есть он является таким местом, в котором пространство организованно опять же умышленно, то есть – с использованием сознания. Организация пространства этого города сама противоестественна. То есть, несколько усиливая этот мысленный ход – больна.

Во-первых, город построен на болоте80, а не на возвышенном месте, как это случалось всегда при естественном появлении большинства древних городов: Киев, Владимир, Москва и т.д.

Во-вторых, город Петербург, как именно искусственно организованное пространство, учреждался умышленно – по заранее разработанному плану Петра, его помощников и последователей. Памятником такой «умышленности» может служить планировка Васильевского острова. Но и радиальная структура материковой части города с её проспектами – тоже отличается «умышленной продуманностью». «Петербургские сквозняки» и поразительная продуваемость улиц стали в литературе притчей об этом городе.

Да и сама атмосфера в этом умышленном городе оставляет, по словам Достоевского, желать лучшего:

«Да вот ещё: я убеждён, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности»81.

Другими словами, герой Достоевского умышленно «стремится» в Петербург именно потому, что сам этот город – «умышленный», и, следовательно, сам этот город является наилучшим местом для всего умышленного. Можно сказать, что подобное стремится к подобному: точно так же как «болезненное – к болезненному».

Петербург 19-го века – это столица Российской империи, в которой на момент написания «Записок из подполья» (1862–1864) проживало около 600 000 человек, а концу 80-х – почти миллион.

Очевидно, что все эти люди, во всяком случае, в своём большинстве, были оторваны от почвы. И это при том, что Империя измерялась 1 1 часовыми поясами.

По меркам 19-го века это было гигантское скопище людей, своеобразный «Человеконакопитель». Современным аналогом человеконакопителя служит термин «мегаполис», однако последний делает акцент не на «человеке», а, образно выражаясь – на «стенах».

Чем же так манит отставного коллежского асессора такой человеко-накопитель как Петербург? Именно своей главной особенностью – ненормальностью, подчеркнуто увеличенным сознанием, его болезненностью, но даже и не только этим. Главное в человеконакопителе для героя Достоевского – его собственная востребованность в нём. Он знает, что болезненные истечения его сознания будут востребованы такими же точно существами, с точно таким же болезненным сознанием. Ведь и сами «Записки из Подполья» есть ни что иное как послание или даже «крик» одного болезненного сознания – другим сознаниям. Крик, который должен быть услышан.

Там, за пределами Петербурга, где жизнь течёт своим естественным потоком и всё идёт своим чередом, он будет просто не нужен, ведь сознание его обитателей – здорόво и не нуждается в постоянном самоудостоверении методом отражения в сознаниях себе подобных. Человек с «обычным» сознанием, в терминологии Достоевского, всегда самодостаточен. У него нет потребности или даже нужды самоудостоверения. За этим, по видимости, простым наблюдением, на самом деле разверзается пропасть, обнаруживаемая между христианским (несколько шире – библейским) и античным (несколько шире – небиблейским) пониманием природы человека.

Вечные «самокопания», вечное стремление поймать отражение своего сознания в сознаниях других, так свойственное христианству с его бесконечными «исповедями», требованием «вывернуть всего себя наружу», или, говоря на современном сленге – требованием «выложить всего себя для сетевого сообщества», и принявшее в современном мире трансформированную форму «исповедующего священника» в лице «исповедующего психотерапевта», всё это противостояло совершенно другой традиции – традиции самодостаточного и самоценного индивида, не нуждающегося ни в каких антропоморфных зеркалах.

Здесь же, в очаге болезни, в очаге умышленности – всё иначе. Отказаться от этой целительной процедуры «самоудостоверения с помощью отражения в сознаниях себе подобных» значит для больного «сознанием» человека вступить на путь саморазрушения. Этого он как раз и не может себе позволить.

Жизнь не в человеконакопителе для него буквально глупа. Ведь человек без постоянной ноши сознания, по мнению героя «Записок из Подполья» – глуп:

«Ну-съ, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать-природа, любезно зарождая его на Земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете?»82.

Поразительно, но в повести Достоевского «Записки из Подполья» мы видим всё ту же коллизию, тот же искус, через который прошли почти все развитые народы: соблазн углубления в самосознание. Соблазн болезненный и исключительно опасный. Вспомним, как его переживала греческая культура. Сократ задавал, казалось бы, рядовой вопрос: что мне толку с того, что я знаю, как устроен подлунный мир из четырёх стихий? И далее он сетовал: ведь к моему знанию о себе самом это знание о веществе ровным счётом ничего не прибавляет! Недоумение Сократа рождало стратагему, высеченную на храме Аполлона: познай самого себя!

Если бы линии Сократа удалось одержать верх – мы не имели бы (вполне возможно) развитых форм философии, которые с очевидностью обнаруживаем у Платона и Аристотеля. Именно благодаря Платону, который приблизительно к 45–50 годам своей жизни изживает в себе «сократизм», то есть как раз этот самый искус «сознания», мы получаем зрелую философию, в которой «зеркало Сознания» заменяется на «зеркало Космоса». Фундаментальный вывод Платона заключался именно в том, что для ответа на вопрос: «Кто такой человек?» следовало вглядываться не в «самого себя», а внимательно вглядываться в Космос, выступающий в своих круговых движениях образцом для круговращения ума человеческого. И поэтому сократовское «Познай самого себя» (Γνώθι σαυτόν) заменяется на Платоновское «Не геометр, да не войдёт сюда» (Ảγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω). Поразительно, но «противоречие» как форма соотношения понятий и как двигатель любого демонстративного знания, восходит к Дионису, а не к Аполлону83.