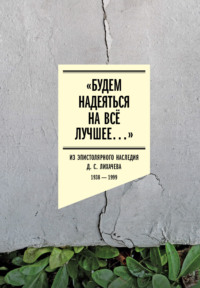

«Будем надеяться на всё лучшее…» Из эпистолярного наследия Д. С. Лихачева. 1938–1999

16

Стригольничество – одна из первых русских ересей, получившая распространение в 1370‑х гг. в Новгороде и Пскове и основанная на отрицании законности деятельности пастырей Церкви, собирающих непомерную мзду с живых и мертвых. Будовниц посвятил ересям стригольников и жидовствующих вторую главу своей книги (см.: Будовниц И. У. Русская публицистика. С. 43–65), где характеризовал их «как широкое реформаторское движение, в основных своих чертах напоминающее такие же движения той же поры в Западной Европе» (С. 64).

c

Вместо зачеркнутого: «ренессансом».

17

Зосима (ум. 1496) – архимандрит московского Симонова монастыря (1485–1490), митрополит Московский и всея Руси (1490–1494); церковный деятель и публицист. В 1492 г. составил пасхалию на «осьмую тысящу лет» (от сотворения мира), в предисловии к которой сформулировал мысль о Москве как «новом граде Константина», ставшую основой теории «Москва – третий Рим».

18

Иван III Васильевич (1440–1505) – великий князь Московский с 1462 г. Проявлял интерес к духовным спорам и оказывал покровительство некоторым сторонникам движения жидовствующих: его ближайшим сподвижником был Федор Курицын – один из наиболее авторитетных деятелей движения; новгородского протопопа Алексея перевел в Москву и сделал настоятелем Успенского собора; членом московского еретического кружка была сноха Ивана III молдаванка Елена Стефановна, мать внука и наследника Дмитрия (см.: Лурье Я. С. Иван III Васильевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР, ИРЛИ; отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 369–371).

19

Иосиф Волоцкий (в миру Санин Иван; ум. 1515) – игумен основанного им Волоколамского монастыря, церковный деятель, публицист. Автор «Книги на новгородских еретиков» (= «Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих»), дошедшей до нас в двух редакциях – краткой и пространной – и являющейся одним из главных источников сведений о жидовствующих (см.: Лурье Я. С. Иосиф Волоцкий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. С. 434–439).

20

Геннадий (прозвище Гонзов; ум. 1505) – архимандрит московского Чудова монастыря, архиепископ Новгородский с 1484 г.; публицист, создатель первого полного библейского кодекса, автор посланий; один из главных обличителей ереси жидовствующих (см.: Лурье Я. С. Геннадий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. С. 135–136).

21

Лихачев писал об этом в статье «К вопросу о теории русского государства в конце XV и в XVI в.» (Исторический журнал. 1944. № 7–8. С. 31–38).

22

См.: Будовниц И. У. Русская публицистика. С. 167–187 (гл. 6 «Москва – третий Рим»).

23

Филофей (1‑я пол. XVI в.) – старец псковского Елеазарова монастыря, публицист, автор посланий. В Послании псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю Мунехину на звездочетцев (1523 или 1524), написанном в связи с утверждениями немецкого врача и астролога Николая Булева первенства католического Рима в христианском мире, была сформулирована идея «Москва – третий Рим» о переходе опоры христианства к Русскому государству, так как ни первый Рим, ни второй (Царьград) не могли больше играть эту роль. В XVII в., особенно в правление Алексея Михайловича, теория получила широкое распространение и дальнейшее обоснование в публицистике и церковной литературе (см.: Гольдберг А. Л., Дмитриева Р. П. Филофей // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. С. 471–473). Будовниц писал о Филофее как писателе, четко сформулировавшем стройную теорию, куда вошли «идеи о всемирно-историческом значении Русской земли» (Будовниц И. У. Русская публицистика. С. 169–179).

d

Слова «уничтожают оттенки» подчеркнуты двумя чертами.

24

«Сказание о князьях Владимирских» – литературно-публицистический памятник XVI в., использовавшийся в борьбе за укрепление авторитета великокняжеской и царской власти. В его основе – легенды о происхождении русских великих князей от римского императора Августа и о приобретении Владимиром Мономахом царских регалий от византийского императора Константина Мономаха.

25

Никоновская летопись – памятник русского летописания XVI в., получивший свое название по одному из списков, принадлежавшему патриарху Московскому Никону (1605–1681). Тема дипломной работы Лихачева в ЛГУ: «Повести о патриархе Никоне» (научный руководитель – профессор Д. И. Абрамович).

26

Василий III Иванович (1479–1533) – великий князь Московский и всея Руси (с 1505), автор посланий. В одном из посланий сестре Елене Ивановне писал о соблюдении «греческого закона» в Западной Руси (1507).

27

Максим Грек (в миру Михаил Триволис; ок. 1470–1555/1556) – греческий писатель, публицист, переводчик. По запросу великого князя Василия III в 1516 г. приехал в Москву для перевода Толковой Псалтыри, в дальнейшем продолжал переводить и исправлять книги для богослужения. Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных.

Лихачев в дальнейшем напишет о нем как первом интеллигенте на Руси конца XV – начала XVI в.: «[…] человек итальянской и греческой образованности […] он подвергался гонениям, находился в заключении и был причислен к лику преподобных только после своей смерти. Своею жизнью на Руси он прочертил как бы путь многих и многих интеллигентов» (Лихачев Д. С. О русской интеллигенции // Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. СПб., 2006. Т. II. С. 386).

e

Вписано Д. С. Лихачевым слева на полях: «Там выяснено итальянское имя Максима Грека!»

28

См.: Denissoff É. Les Éditiones de Maxime le Grec // Revue des Études slaves. Paris, 1944. V. 21. F. 1–4. P. 112–120.

Статья греко-католического священника, доктора философии и теологии архимандрита Ильи Васильевича Денисова (1893–1971) «Издания Максима Грека», написанная в 1943 г. в Лувенне (Бельгия), посвящена сравнительному анализу состава и содержания двух русских дореволюционных изданий («Сочинения, изданные при Казанской духовной семинарии». Казань, 1859–1862; «Послушник Моисей: Соч. преподобного Максима Грека в русском переводе. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1910). В небольшом предисловии к статье сообщалось о том, что автору удалось установить, что молодой гуманист, секретарь Дж.-Ф. Пико делла Мирандолы Мишель Триволис (Michel Trivolis), затем доминиканский монах, служивший в соборе Сан-Марко во Флоренции, и афонский монах Максим Триволис – это религиозный деятель, известный в России под именем Максим Грек. См. также его монографию о Максиме Греке с историографией и анализом сохранившихся источников о нем: Denissoff É. Maxime le Grec et L’ Occident: Contribution à l’histoire de la pensée religieuse et philosophique de Michel Trivolis. Paris, 1943.

29

Лихачев рецензию на книгу Будовница не написал. В журнале «Советская книга» была опубликована рецензия Н. К. Гудзия (1947. № 5. С. 43–47).

1

Официальными оппонентами на защите докторской диссертации Лихачева были Н. К. Гудзий, В. П. Адрианова-Перетц, М. О. Скрипиль, Б. А. Романов. См. также письмо 6 Лихачева Гудзию от декабря 1947 г. (с. 87 наст. изд.).

2

Скрипиль Михаил Осипович (1892–1957) – филолог, педагог; доктор филологических наук (1944). Ученик В. Н. Перетца. Старший научный сотрудник Отдела древнерусской литературы ИРЛИ (1938–1954), и. о. ученого секретаря ИРЛИ (1945–1954), заведующий Сектором фольклора (с 1954); преподаватель ЛГУ (с 1945, с 1946 – профессор).

3

Валк Сигизмунд Натанович (1887–1975) – историк, археограф, архивист, библиограф, педагог; доктор исторических наук (1936). Сотрудник Петроградского историко-революционного архива (1918–1926); старший научный сотрудник, заведующий сектором истории СССР Ленинградского отделения Института истории АН СССР (с 1936). Преподаватель ЛГУ (с 1923, с 1950 – профессор), МГИАИ (1943–1944).

4

См.: Лихачев Д. С. Русский посольский обычай // Исторические записки. 1946. № 18. С. 42–55.

5

Ларин Борис Александрович (1893–1964) – социолингвист, основоположник социальной диалектологии, лексикограф, переводчик с литовского, педагог; доктор филологических наук (1947), член-корреспондент АН УССР (1945), академик АН Литовской ССР (1949), заслуженный деятель науки РСФСР (1957). Окончил Киевский университет св. Владимира (1914), ученик В. Н. Перетца. Подготовил к публикации и прокомментировал три зарубежных источника изучения русского языка XVI–XVII вв. – «Грамматика Лудольфа» (1937), «Парижский словарь московитов 1586 г.» (1948), «Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса [1618–1619 гг.]» (подготовлен к печати в 1948, издан в 1959). Лихачев в студенческие годы под руководством Ларина изучал арго; вероятно, под влиянием этих занятий и на основе личных жизненных наблюдений в 1933 г. была написана одна из первых его научных работ «Черты первобытного примитивизма воровской речи» (см: Язык и мышление: Сб. М.; Л., 1935. Т. 3–4. С 47–100).

6

Филин Федот Петрович (1908–1982) – лингвист, диалектолог, педагог; доктор филологических наук (1947), член-корреспондент АН СССР (1962). В 1930–1940‑е гг. последователь официально признанного в то время псевдонаучного учения о языке Н. Я. Марра. С 1931 г. сотрудник Института языка и мышления (Институт русского языка АН СССР). В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях на Ленинградском фронте, демобилизовался в 1946 г. Заведующий сектором диалектологии Института русского языка (с 1946), заместитель директора института (1947–1950). В 1949–1950 гг. ученый секретарь Президиума АН СССР. В дальнейшем директор Института языкознания АН СССР (1964–1968), а затем Института русского языка АН СССР (с 1968).

7

Иссерлин Евгения Марковна (1906–1994) – лингвист, лексиколог, диалектолог, педагог; доктор филологических наук (1961). Внештатный сотрудник Института языка и мышления (с 1934), редактор «Словаря древнерусского языка» (с 1940), старший научный сотрудник словарного сектора Института русского языка АН СССР (с 1945), в 1949 г. в группе Словаря современного русского литературного языка. Затем до 1973 г. преподаватель (с 1962 г. профессор) Ленинградского филиала Московского полиграфического института.

8

Богородский Борис Леонидович (1896–1985) – лингвист; доктор филологических наук (1965). Сотрудник Института русского языка АН СССР (1940–1947), преподаватель (с 1965 г. профессор) ЛГПИ (с 1945).

1

См.: Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве: историко-литературный очерк / Отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л., 1950. (Научно-популярная серия.)

Будовниц написал рецензию на это издание: Вопросы истории. 1951. № 5. С. 109–114.

2

См.: Повесть временных лет: в 2 ч. Ч. 1: Текст и перевод; Ч. 2: Приложения. Статьи и комментарии Д. С. Лихачева / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц; подгот. текста Д. С. Лихачева; перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. М.; Л., 1955. (Литературные памятники.)

a

Здесь и далее в письмах Д. С. Лихачев склоняет фамилию Пашуто.

3

Пашуто Владимир Терентьевич (1918–1983) – историк, источниковед, педагог; доктор исторических наук, член-корреспондент АН СССР (1976). Окончил исторический факультет ЛГУ (1941), ученик Б. Д. Грекова. Сотрудник Института истории АН СССР (с 1948). Автор работ по источниковедению и внешней политике Древней и Средневековой Руси.

Речь идет о рецензии Пашуто на т. VII ТОДРЛ (М.; Л., 1949): Пашуто В. За марксистско-ленинскую историю литературы! // Вопросы истории. 1950. № 3. С. 114–120.

4

Имеется в виду научный журнал «Известия Отделения истории и философии», издававшийся АН СССР (с 1936).

5

Орлов Александр Сергеевич (1871–1947) – литературовед, педагог; академик АН СССР по Отделению общественных наук (история литературы) (с 1931). Преподаватель (с 1918 профессор) Московского университета (1906–1930); профессор ЛГУ и Ленинградского государственного историко-лингвистического института (с 1931). Заместитель директора ИРЛИ (с 1932), весной 1932 г. создал Отдел (Сектор) древнерусской литературы, который возглавлял до кончины.

6

Имеется в виду 2‑е издание «Слова о полку Игореве», подготовленное А. С. Орловым (М.; Л., 1946; 1‑е изд.: 1938).

7

Югов Алексей Кузьмич (1902–1979) – писатель, литературовед, переводчик; лауреат Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького (1972). Врач по образованию, в 1930 г. оставил врачебную практику и всецело занялся писательским трудом, автор биографических книг о К. А. Тимирязеве и И. П. Павлове. Перевод «Слова», сделанный Юговым, в 1945 г. был опубликован отдельной книгой. В древнерусский текст первого издания, издаваемый параллельно с переводом, переводчик внес ряд исправлений, оговоренных в главах «Обоснование перевода» и «От переводчика». В приложении к переводу он опубликовал три своих исследования: «Историческое разыскание об авторе „Слова о полку Игореве“», «О „Золотом слове“», «Троянова земля или Боянова?» Издание сопровождали вступительные статьи А. С. Орлова и Б. Д. Грекова. Перевод вызвал возражения со стороны ученых и переводчиков. Так, Н. К. Гудзий в своей рецензии, отметив положительные стороны работы, подверг критике отдельные положения, в частности касающиеся истолкования им Дива как «Дикого половца», а не как мифологической птицы. Переиздания переводов Югова 1952 и 1953 гг. сопровождало вступление Лихачева, отметившего стремление Югова понять «Слово» как «поэму-ораторию». Югов вносил исправления в каждое последующее переиздание.

8

Творогов Леонид Алексеевич (1900–1978) – филолог, краевед, собиратель и хранитель древнерусских рукописей, научный сотрудник НИИ книговедения, затем ГПБ (1925–1928). В 1929 г. был арестован и осужден по «академическому делу» (реабилитирован в 1975 г.). С 1945 г. жил в Пскове, работал старшим научным сотрудником Псковского историко-художественного музея, заведующим его библиотекой, в 1947–1949 гг. создал при музее кабинет «Слова», а в 1953 г. – Древлехранилище, в котором собирал коллекцию рукописных, старопечатных и редких книг.

a

Так у Д. С. Лихачева.

9

См.: Лихачев Д. С. «Задонщина» // Литературная учеба. 1941. № 3. 87–100.

10

См.: Воинские повести Древней Руси / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М., 1949. (Литературные памятники.)

11

В. П. Адрианова-Перетц.

12

Имеется в виду Ирина Владимировна Лепко – историк, педагог. Окончила ЛГПИ; ученица профессора В. Н. Бернадского; защитила кандидатскую диссертацию на тему «Летописи о падении Новгорода». Автор статей «Поход Ивана III „миром“ в 1476 г.» (Уч. записки ЛГПИ. 1948. Т. LXXVIII: Кафедра истории СССР. С. 133–165) и «Социально-политическая борьба в Великом Новгороде в 1477–1478 гг. (По летописям)» (Уч. записки Вологодского пед. института. 1951. Т. IX: История. С. 3–57).

1

Речь идет о статье Будовница «Об исторических построениях М. Д. Приселкова» (Исторические записки. М., 1950. Т. 35. С. 199–231) – первой в отечественной историографии, специально посвященной Приселкову.

2

В 1948–1949 гг. Будовниц под предлогом поправки здоровья жил в Алма-Ате.

3

Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) – историк, общественный деятель; член-корреспондент (с 1934), академик (с 1935) АН СССР, директор Института истории в Ленинграде (с 1936) и в Москве (с 1938); в 1946–1953 гг. академик-секретарь Отделения истории и философии АН СССР.

1

Книги переизданы не были.

2

Лурье Яков Соломонович (1921–1996) – филолог, историк культуры, педагог; доктор филологических наук (1962). В 1949 г., в период борьбы с космополитизмом, был уволен из Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и ЛГПИ и 4 года не имел постоянного места работы. 19 апреля 1950 г. у Лурье родился сын, и Лихачев пытался ему помочь. В 1953 г. Лурье был принят младшим научным сотрудником Музея религии и атеизма при содействии его директора В. Д. Бонч-Бруевича; в 1957 г. перешел на работу в Отдел древнерусской литературы ИРЛИ, в 1982 г. вынужденно вышел на пенсию из‑за ареста его литературного секретаря А. Б. Рогинского, осужденного по надуманному обвинению (реабилитирован в 1992 г.), – впоследствии одного из создателей общества «Мемориал» и председателя его правления.

3

Лихачева Зинаида Александровна (урожд. Макарова; 1907–2001) – с 1935 г. жена Лихачева.

a

Так у И. У. Будовница.

1

В приложении даны подробные характеристики важнейших списков русских летописей (Лихачев Д. С. Русские летописи. С. 425–479).

2

Сильвестр (Селивестр) (ум. 1123) – игумен Киевского Михайловского Выдубецкого монастыря (с 1115), епископ Переяславский (с 1118 или 1119).

3

См.: Лихачев Д. С. Русские летописи. С. 169–172 (часть II «Повесть временных лет», глава 9 «Повесть временных лет и Сильвестр»). Лихачев полагал, что изменения летописи, сделанные Сильвестром, «коснулись лишь вопросов текущей политики» и «не внесли ничего нового в самую форму „Повести временных лет“ и не затронули ее большого патриотического замысла» (С. 171).

4

Киприан (ок. 1330 – 1406) – митрополит Киевский, Русский и Литовский (1375–1380), митрополит Малой Руси и Литвы (1380–1389), митрополит Киевский и всея Руси (с 1389); писатель, переводчик, книгописец. Почитается в Русской православной церкви в лике святителей. Лихачев писал о новизне и значительном идейном содержании Московского летописного свода Киприана (несохранившийся свод 1409 г., или так называемая Троицкая летопись), осветившего русскую историю «с точки зрения идеи единства Русской земли» (см.: Лихачев Д. С. Русские летописи. С. 296–305). См. также комм. 12 к письму 3 Лихачева Будовницу (с. 26 наст. изд.).

1

Речь идет о статье Будовница «Идейное содержание „Слова о полку Игореве“».

2

Имеется в виду 8‑й том ТОДРЛ (1950), посвященный 150-летию первого издания «Слова о полку Игореве».

a

Так у Д. С. Лихачева.

1

См.: Лихачев Д. С. Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. С. 5–52; Лихачев Д. С. Устные истоки художественной системы «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Сб. исследований и статей. С. 53–92; Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк / Отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л., 1950. (Научно-популярная серия.)

2

В связи со 150-летием первого издания «Слова» Будовниц написал статью «Идейное содержание „Слова о полку Игореве“» (1950) и рецензии на основные издания, вышедшие в юбилейном году (Вопросы истории. 1951. № 5. С. 109–114), в дальнейшем к проблематике «Слова» не обращался.

3

Сергей Лесной (наст. фам. и имя Парамонов Сергей Яковлевич; 1894–1967) – энтомолог, переводчик, издатель; доктор биологических наук. До 1941 г. сотрудник Зоологического музея АН Украины, продолжил работу в музее во время оккупации, в 1943 г. вместе с отступающей немецкой армией, сопровождая коллекции музея, выехал в Германию. С 1947 г. жил в Австралии. Автор работ по систематике двукрылых, изданных в СССР и Австралии, а также дилетантских работ по древнерусской литературе и истории.

4

См.: Лесной С. Слово о полку Игореве: (К 150-летию со дня опубликования): Исследование о «Слове о полку Игореве»: В 4 вып. Вып. 1: Тексты: 1) Точная копия изд. 1800 г. 2) Реставрированный по отношению к XII веку текст издания 1800 г. 3) Реконструированный первоначальный текст XII века. 4) Перевод на современный русский язык. 5) Пояснительные главы. Париж, 1950. 99 с.; Вып. 2: Принципы, определяющие верное понимание «Слова о полку Игореве». Париж, 1951. 224 с.; Вып. 3: Комментарии. Париж, 1951. 380 с.; Вып. 4: Персоналии: Лица и события, упоминаемые в «Слове». Париж, 1953. 522 с.

Заметка об этой работе, написанная Н. В. Шарлеманем (по-видимому, работавшим с С. Я. Парамоновым в Зоологическом музее в Киеве), была опубликована в ТОДРЛ (см.: Шарлемань Н. В. Сергей Парамонов о «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. XVI. С. 611–616). Несмотря на то что Сергей Лесной считал «Слово» памятником литературы XII в. и полемизировал с А. Мазоном, Шарлемань характеризовал исследования Сергея Лесного как «позорное явление в истории изучения „Слова о полку Игореве“, в полном смысле слова темное место в изучении великого памятника» (С. 616).

5

Мазон Андре (1881–1967) – французский филолог-славист, ученый секретарь Института живых восточных языков в Париже (1909–1914), профессор Страсбургского университета (1919–1923) и Коллеж де Франс (1924–1952), иностранный член АН СССР (с 1928), член Французской академии (с 1935), президент Института славяноведения в Париже (с 1937), член Академии надписей и изящной словесности (с 1941), один из основателей славистического журнала «Revue des études slaves». В статьях, печатавшихся с 1938 г. на страницах основанного им журнала и объединенных впоследствии в книгу «Le Slovo d’Igor» (1940), он доказывает, что «Слово» было создано в окружении А. И. Мусина-Пушкина (или им самим) в конце XVIII в. Он предлагал рассматривать «Слово» как подражание «Задонщине». Утверждал, что в «Слове» обнаруживаются «модернизмы», «художественные штампы», извлеченные из памятников литературы Нового времени. Источниками «Слова», помимо «Задонщины», Мазон считал некоторые из русских летописей, изданных уже к концу XVIII в., а также труды историков В. Н. Татищева и М. М. Щербатова. Согласно Мазону, целью создания «Слова» было желание откликнуться на завоевательную позицию Екатерины II в Причерноморье. Позднее Мазон называл авторами «Слова» Н. Н. Бантыша-Каменского и Иоиля Быковского.

6

Я. С. Лурье – специалист по истории эпохи Ивана IV Грозного; в 1942 г. защитил в Томском государственном университете кандидатскую диссертацию по истории русско-английских отношений в его правление. Вместе с Лихачевым подготовил книгу «Послания Ивана Грозного» (1951), на которую Будовниц написал рецензию (Лит. газета. 1952. 11 марта. С. 2).

7

См.: Лихачев Д. С. Иван Грозный – писатель // Послания Ивана Грозного / Подгот. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье; пер. и коммент. Я. С. Лурье; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951. С. 452–467 (Литературные памятники). Эта книга, «политически вредная», стала поводом для ожесточенной критики и так называемых проработок начала 1950‑х гг. Лихачев и Лурье были обвинены в «антипатриотическом восхищении перед английской дипломатией XVI в.» и в сочувствии «изменнику Родины – князю Андрею Курбскому» (обвинения И. П. Лапицкого, М. О. Скрипиля и др.) (см.: Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. С. 316–320; Дружинин П. Пушкинский Дом под огнем большевистской критики // Новое литературное обозрение. 2011. № 4. С. 202–213). См. также письма Лихачева Гудзию и Кудрявцеву (с. 88–89, 203 наст. изд.).

8

Радовский Моисей Израилевич (1903–1964) – историк науки и техники. Научный сотрудник Института истории науки и техники (1931–1938); ученый секретарь Комиссии по истории физико-математических и технических наук АН СССР (1942–1953), научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории естествознания и техники АН СССР (с 1945), ученый секретарь серии «Литературные памятники» (1951–1954).