Искушение Агасфера

– Чтобы я вошел – докажи, что Ты Мессия! – откликнулся Агасфер. – Я должен узнать, прежде чем поверить!

– Обо Мне говорят те знамения, которые Я совершаю во имя Моего Отца, – был ответ. – Ты же не веришь Мне потому, что ты не Моя овца. Мои овцы слышат Мой голос, Я знаю их, и они следуют за Мной. Ты не Моя овца, – повторил Он и двинулся далее по дороге на Иерихон, в Заиорданье, и почитатели хлынули за Ним.

Осознав полное и окончательное крушение своей жизни, Агасфер разрыдался и пал на колени.

– Господь Всеблагий! – взмолился он, обращая к небесам несчастное лицо свое. – Зачем Ты наделил меня разумом?!

Глава четырнадцатая

Ненависть к Назарянину завладела Агасфером после того, как Он отказал в помощи.

Суровая саддукейская вера, в которой Агасфер был воспитан, присутствие в Израиле завоевателей-римлян, вознесших на стены Иерусалима щиты с портретами императора Тиберия, наконец, перипетии собственной судьбы научили его осмотрительности; а еще он крепко усвоил, как опасно быть приближенным к правителям и иерархам.

И тем не менее, утром 14 нисана, когда плененный накануне в Гефсиманском саду Иисус, всю ночь подвергавшийся издевательствам стражников, предстал перед судом Малого Синедриона, состоявшего из двадцати трех саддукеев – священников и старейшин – Агасфер охотно пошел свидетельствовать против Него.

Разбирательство началось с допроса свидетелей, и Агасфер, стараясь не смотреть на избитого и оплеванного подсудимого, чтобы не впасть в сострадательную жалость, показал, что в день изгнания торгующих из храма Иисус лично ему, Агасферу, обещал «разрушить храм рукотворный» и в три дня восстановить, после чего в поднявшейся суматохе он, Агасфер, получил удар по голове от единомышленников Назарянина и лишился значительной части денег, принадлежавших хозяину.

– Ударил тебя базарный вор по имени Савл, чтобы поживиться монетами с твоего меняльного стола, – проговорил вдруг Иисус, разлепив губы в запекшейся крови. – А деньги у тех, кто вступил в сговор с тобой для обмана. Ты понял утрату свою, но не понял слов Моих.

Первосвященник Каиафа, который вел заседание, прервал подсудимого, ибо Ему не было дано слова; Иисус смолк, сделав протестующий жест связанными руками, словно хотел избавиться от веревок.

Каиафа призвал еще одного свидетеля, ибо по закону для того, чтобы обвинение имело силу, требовалось согласное показание хотя бы двух лиц, но такового не оказалось: то ли судьи в спешке не успели подобрать нужного человека, то ли не нашлось смельчака выступить против Того, Кто называл Себя Сыном Божьим.

Справившись с легким замешательством, первосвященник вышел на середину зала и спросил:

– Подсудимый, подтверждаешь ли ты, что собирался разрушить храм Иерусалимский?

Поникший головой Назарянин хранил молчание.

Каиафа, раздосадованный, что судилище не идет, как надо, нетерпеливо воскликнул:

– Заклинаю тебя, скажи наконец: Ты ли Мессия, Сын Благословенного?

– Я есмь, – последовал ответ.

Первосвященник порозовел лицом, с трудом скрывая ликование.

– Итак, Ты – Сын Божий? – с прищуром переспросил он.

– Ты сказал, – отозвался Иисус.

Разорвав на себе одежды, Каиафа возопил:

– Какая нам еще нужда в свидетелях? Вы слышали хулу? – обратился он к членам Синедриона. – Что скажете?

– Повинен смерти за святотатство, – откликнулись заседатели.

Когда осужденного увели и члены Синедриона, возбужденно переговариваясь, начали расходиться, Каиафа поманил к себе Агасфера и, приобняв за плечи, проникновенно проговорил:

– Ты истинный ревнитель Закона Моисеева, Агасфер. Ты оказал нам неоценимую услугу, ибо сказано в Писании: «Тот, кто вершит правый суд – соработник Богу».

Глава пятнадцатая

…Когда один из стражей, приставленных к распятому на кресте Иисусу, проткнул Его грудь копьем, чтобы убедиться, что казненный мертв – из тяжелых фиолетовых туч, собравшихся над Голгофой, свалился холодный шквал, пригнув маслины и оголив их серебристое исподнее, – ветвистая молния, похожая на Древо жизни, соединила землю с небом и грянул гром, заглушивший голоса стенающих женщин иерусалимских. Потоки воды хлынули на сумрачную гору, бурые ручьи побежали по склонам ее, и промокший до нитки Агасфер часто поскальзывался и падал, стараясь поскорее покинуть место казни.

Чисто физическая сторона мученической смерти Иисуса угнетала его и вызывала сострадание, но он укреплял себя тем, что честно выполнил долг саддукея, защитив свою веру от Того, Кто пытался порушить Закон Моисея в угоду собственному тщеславию: не сотворив никакого чуда, чтобы избежать позорной смерти на кресте, – Назарянин наглядно подтвердил, что не был Сыном Божьим.

«И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его, – вспоминал он слова Второзакония, утверждая себя в правоте своей, – не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие…»

Это была пятница, а Эсфирь обыкновенно поджидала его в саду по субботам, но Агасферу захотелось увидеть ее немедленно, чтобы сообщить: тот, кто разбил их надежду на счастье – получил по заслугам его.

Когда он опустился к бурному, помутневшему Кедрону, – ливень прекратился, ярко полыхнуло солнце, сверкая мириадами блесток в тихом каплепаде, срывающемся с деревьев, и начали робко пробовать свои голоса оживающие птицы.

В свете благодатного, теплого земного дня, распахнувшегося перед Агасфером, он даже кратко ощутил в себе упругие, победительные силы оттого, что был непререкаемо жив, в то время как обидчик его расстался с этим миром на Голгофе.

С трудом вскарабкавшись по скользкому обрыву Кедрона, тайком перемахнув через ограду и затаившись в густом терновнике запущенного уголка сада, Агасфер увидел часть заднего двора, по которому расхаживали горделивые цесарки, и двух лежащих верблюдов, флегматично перетирающих жвачку; от них уносили снятую поклажу люди в пестрых одеяниях.

Мокрый, перемазанный глиной и продрогший, – он в конце концов сумел незаметно привлечь к себе внимание юной служанки его Эсфири, которая вышла покормить птиц зерном.

Вскоре девушка принесла ему войлочное покрывало, чтобы согрелся, и лепешку с холодным мясом, чтобы утолил голод. Она торопливо сообщила, что в доме прибывший из Александрии жених, и Эсфирь выйдет к Агасферу, как только улучит удобный момент.

Известие о женихе оглушило Агасфера, и он уже не чувствовал себя победителем.

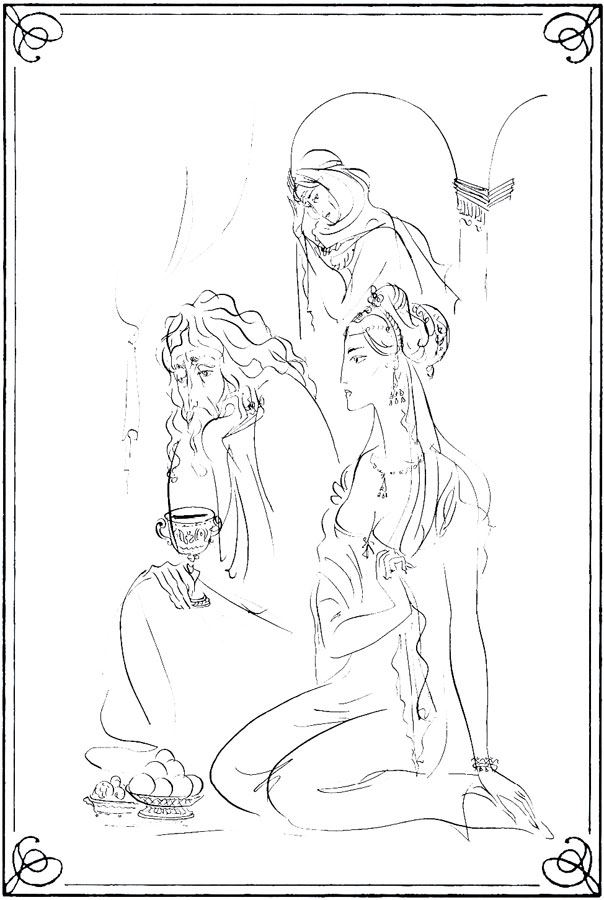

Ожидание Эсфири затянулось до глубоких сумерек, из дома доносились звуки флейт, тамбурина и возбужденные голоса пирующих.

Эсфирь прибежала к нему лишь под вечер. С горящими глазами, в дорогом, шитом золотом, одеянии и драгоценных украшениях она была прекрасна настолько, что показалась Агасферу чужой.

– Он посватался, посватался, – сквозь слезы говорила она. – И дедушка дал согласие… Не нужны мне его подарки, – продолжила она, рванув с шеи и отбросив жемчужное ожерелье. – Не нужны мне его признания, и он мне не нужен… Агасфер, любимый, я решила… Если нам не дано вместе жить, давай вместе умрем. Умрем, и наши души вместе вознесутся на суд Всевышнего. Но я хочу умереть твоей женой. Возьми меня, Агасфер… Ведь я давно уже твоя…

И не было ничего вокруг, кроме них двоих, ставших, наконец, единым целым в головокружительном полете сквозь пепельную дымку вечности. В неизъяснимом блаженстве, утратив способность думать, они плавно возносились к истокам Единого Сущего, не замечая, как изъязвляют колючие шипы терновника совершенные их тела, возносились туда, где не было жизни и смерти, одна лишь беспредельная, сияющая любовь…

– А теперь возьми вот это, – проговорила Эсфирь, остыв от его ласк и целуя спокойным, бережным поцелуем жены. И протянула Агасферу небольшой кинжал дамасской стали, украшенный каменьями. – Я отдаю тебе свою жизнь. А потом ты отдашь мне свою.

Он понял, что счастье их в самом зените, и смерть оставит его на этой благодатной высоте, в то время как жизнь неизбежно приведет его к закату.

Самоотреченно, почти бесчувственно он вонзил острое жало под ее беззащитно дрогнувший сосок. Эсфирь легонько вскрикнула, и вскоре гримаса боли на лице ее сменилась просветленной улыбкой ожидания. Агасфер прилег радом и, зажмурившись, ударил себя в сердце…

…Вначале ему почудилось, что жизнь и смерть – одно и то же, между ними нет разницы, а потому нет перехода. Но когда он – не чувствуя ни ужаса, ни боли – извлек клинок из своей груди – обнаружил, что на нем нет ни капли крови, а кожа на ране мгновенно зарубцевалась…

Дикий, звериный крик исторгся из груди его, и Агасфер, гонимый необоримым страхом, в помутнии разума выбежал из сада и бросился с обрыва Кедрона.

Очнувшись, он открыл глаза в плотную, фиолетовую, проеденную звездами ночь.

Вчерашнего своего он не помнил, а завтрашнего не знал: лишь серая, беспросветная тоска существования напоминала Агасферу, что он жив.

Рядом с ним лежал длинный желтоватый посох, освещенный лунным светом и словно бы звал в путь.

Агасфер трудно поднялся, взял его в руку и сделал первый неуверенный шаг в новую жизнь, имея вид слепца, взгляд которого обращен внутрь себя.

Часть вторая

В оковах инквизиции

Глава первая, в которой странствующий монах-доминиканец Фергаас подвергается смертельному испытанию

Путь его лежал во франконский Бург, известный своими виноделами, суконщиками и еретиками. Название же защищенного земляным валом с частокольным палисадом поверху городка, через который пришлось пройти, он даже не запомнил: за годы странствий память его была перенасыщена впечатлениями и обрела свойство отторгать несущественное.

Однако он не упустил случая пасть в местной церкви на колени перед аляповато раскрашенным распятием, где в наивном изображении современного художника совсем не походил на себя истинного лик Иисуса. И если бы церковный священнослужитель, который облачался в сакристии[4] при алтаре, готовясь к вечернему богослужению, не был туговат на ухо, – он наверняка поразился бы, что забредший к нему доминиканец довольно громким и гнусавым голосом молит Христа о смерти.

Подобно прочим членам нищенского ордена, основанного преподобным Домиником Гутцманом для борьбы с ересью и в 1220 году объявившем отречение от собственности, монах был облачен в грубое темное рубище с куколем, подпоясанное вервием. На вид ему было лет пятьдесят, а может, и все семьдесят: в длинной бороде просвечивала седина, сухое обветренное лицо испещряли морщины, а извилистая складка тонких губ имела выражение старческой брезгливости.

Монах, при знакомстве назвавшийся братом Фергаасом, немногословием и всем своим сумрачным видом, казалось, излучал невидимые флюиды опасности, и священник вздохнул с облегчением, когда гость покинул божий храм.

На площади перед ратушей странник остановился у обуглившегося столба, под которым теплый ветерок пошевеливал пепел кострища; на краю его крючилась полу-сожженная женская рука с остатками кружевного манжета (нередко перед аутодафе жертве отрубали конечности), а неподалеку стояла повозка с привязанной к задку веревкой, на которой полагалось перед экзекуцией протащить приговоренную по улочкам города.

«Огнем очищается душа», – со вздохом вспомнил доминиканец слова Спасителя и, перекрестившись, направился в сторону городских ворот.

Хотя, опираясь на посох, он заметно прихрамывал на левую ногу, набухшую больными венами, шаг его был уверенным и спорым.

Сразу же за городским рвом с гнилой, смердящей отбросами водой, перед путником открылась волнистая равнина, мягко подкрашенная закатом; на ней пестрели стада, уже сбиваемые пастухами в гурты перед угоном с лугов. На ухоженных землях монастыря, неприступно темнеющего вдалеке, копошились старательные человеческие фигурки. Внизу, на широкой багровой плоскости Рейна, обрамленной сквозной весенней зеленью, таились рыбацкие суденышки, и от невидимой за деревьями пристани доносились хриплые выкрики грузчиков.

Фергаас поймал себя на мысли, что уже тысячекратно видел подобную картину подневольного людского труда, имеющего единым смыслом выживание на земле. И его собственная участь – тяжкая и не до конца ясная – на фоне этого муравейника показалась все же предпочтительнее, ибо он, Фергаас, причастен был к Божественному Началу, суровую волю которого выполнял, странствуя по земле.

Петлистая дорога, преодолев крутой откос, завильнула в виноградники, и тут путнику повстречалась толпа истерично галдящих, босоногих, одетых в лохмотья женщин с темными отечными лицами в струпьях и высветленными безумием глазами.

– Святой отец, исповедуй меня! – подступила к нему высокая, рано поблекшая молодка, чьи пыльные, скомканные русые волосы, судя по всему, давно не знали гребня. – Каждую ночь я совокупляюсь с дьяволом! Он приходит ко мне нарядным кавалером, владеет мной и всякий раз оставляет хорошие подарки! Посмотри на эти драгоценные камни! – И она протянула доминиканцу несколько серых речных галек.

– А я порчу скот и посевы! – выкрикнула ее соседка.

Женщины окружили монаха плотным кольцом, и ему сделалось нехорошо от запаха их разгоряченных несвежих тел.

– Я разрываю могилы новорожденных и готовлю из их тел колдовское снадобье!

– А я летаю на шабаш, где поклоняюсь сатане!

– А я поедаю сердца и печень детей, умерших некрещеными!

– Мы ведьмы! Сожги нас на костре, святой отец!

Это были жалкие создания, охваченные эпидемией беснующихся: страшные рассказы о дьяволе в церковных проповедях, повсеместная охота на ведьм, зрелище дымящихся костров инквизиции, истребляющих еретиков, – породили среди женщин болезненное возбуждение умов, при котором они заведомо оговаривали себя. Часть этих несчастных изгонялась из страны, других ждала участь подлинных ведьм…

– Падите ниц! – громовым голосом приказал монах, высоко воздев над головой свой посох. – Молитесь до первой звезды, и избавление ваше придет!

Применив этот, проверенный годами, прием, он оставил окаменевших путниц на дороге и поспешно двинулся дальше, мысленно утешая себя тем, что борьба за чистоту Христовой веры – как в хаосе крестовых походов, так и в мирные времена – не обходится без невинных жертв.

Медленно и неохотно наступал белесоватый вечер; странник двигался сквозь пейзаж, ощущая кожей как теплый, сухой воздух холмов сменяется влажноватой прохладой долин. Птичьи голоса смолкли, и звуки приобрели ту объемность, когда даже всплеск речной рыбы, усиленный наступившей тишиной, бывает слышен далеко вокруг.

Ночь накрыла окрестности сероватой полупрозрачной кисеей, и когда монах поднимался на очередную вершину – сквозь нее неясно проступали островерхие готические крыши и шпили еще не близкого, но уже различимого за далью Бурга.

Одолеваемый бессонницами доминиканец больше всего любил странствовать по ночам, когда дороги безлюдны, селения отдыхают от дневной суеты, а звездное небо над головой порождает мысли о вечном.

Лишь после греховных часов, проведенных в объятиях женщины, Фергаас бывал способен забыться долгим, бесчувственным сном, похожим на маленькую смерть; в каком бы возрасте не пребывал он, черные блестящие глаза его горели тайным огнем вожделения, и порою монаху казалось, что в больной душе его соседствовали Бог и сатана – в извечном противостоянии допустимого.

Согрешив в очередной раз, он долго каялся в молитвенных бдениях, некоторое время старался избегать женщин и еще истовее служил Христу в кровавом истреблении ереси.

Познав множество стран, народов и религий, сейчас он погружен был в средневековую ночь в прямом и переносном смысле: чудилось, сам воздух пропитан был таинственными знаками и страшными предостережениями о близком конце мира; сатана, сын ужаса и печали, незримо присутствовал в сумрачной тени кафедральных соборов, в тяжелом молчании монастырей, где люди казались заживо погребенными, в тайной келье алхимика, помешанного на получении эликсира жизни, на гнусных шабашах ведьм и даже в полях, где голодные рабы гнули спины на своего господина…

Могучий полузасохший дуб показался впереди на обочине дороги; в изломанном переплетении ветвей этого свидетеля столетий, чернеющих на фоне неба, угадывалась мука прожитых лет и суровая, молчаливая мудрость.

Монах почувствовал свое тайное родство с деревом-патриархом и решил кратко отдохнуть под ним, чтобы ушла боль из нездоровой ноги.

Едва опустился он на теплую, сухую землю, поросшую молодой травой, и откинулся спиной на морщинистый ствол дерева, в придорожных кустах, призрачно освещенных луной, обозначилось какое-то движение, промелькнули быстрые тени, и в следующий момент несколько мужчин, вооруженных рогатинами, пиками и алебардами, выметнулись из зарослей и окружили доминиканца, тяжело и прерывисто дыша.

– Попался! – раздались их ликующие выкрики.

– Наконец-то мы поймали его!

– Смерть тебе, душегубец!

В мгновение ока монах был повален, распят навалившимися нетерпеливыми телами, от которых пахло потом и винным перегаром, и чьи-то сильные, беспощадные руки вознесли над его грудью остро отточенный осиновый кол.

– Стойте! – раздался властный голос, и страшное орудие в нерешительности замерло в воздухе, а потом и вовсе было отведено в сторону. – Прежде чем убить нечестивца, посмотрим содержимое его сумы!

Минуту спустя высокий человек с черной повязкой на глазу уже потрошил холщовую торбу доминиканца, потом развернул извлеченный из нее заветный свиток, и кто-то услужливо поднес коптящий фонарь к хищному лицу читающего.

– «Summis desiderantes», – возвестил тот, приблизив текст к сверкающему оку. – Булла папы Мартина Пятого от первого апреля тысяча четыреста восемнадцатого года. «Мы получаем известия, что в Германии многие лица обоего пола входят в союз с дьяволом, вредят людям и скоту, портят поля и плоды, отрицают христианскую веру и, побуждаемые врагом рода человеческого, совершают еще другие преступления. Посему профессор теологии, доминиканец Фергаас назначается инквизитором с обширными полномочиями в прирейнских странах. Он должен исполнять свои обязанности относительно всех и каждого, без различия звания и состояния, и наказывать тех лиц, которых он найдет виновными, сообразно их преступлениям: заключать в темницу, лишать жизни или имущества. Все, что он найдет нужным сделать для этого, он может совершить свободно и беспрепятственно, призывая в случае надобности помощь светской власти».

– Инквизиция! – взвился чей-то панический голос, и окружавшая лежащего монаха толпа мгновенно отпрянула, истаивая затухающим топотом перепуганных ног.

– Будет ли брат Фергаас отрицать, что я спас ему жизнь? – раздался сверху иронический баритон Одноглазого.

Он стоял над поверженным доминиканцем, опираясь на его посох и саркастически кривил худое бритое лицо.

– Значит, это угодно было Господу нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, – отозвался Фергаас, поднимаясь на ноги.

Но Одноглазого рядом уже не было, лишь желтел на земле посох монаха да чадил рядом с ним погасший фонарь, брошенный убежавшими.

Это ночное злоключение объяснилось, когда под утро страдающий от боли в ноге доминиканец решил остановиться для отдыха в постоялом дворе «Медведь» – последнем пристанище для путников перед въездом в Бург. В предрассветных жидких сумерках ему удалось прочесть постановление местных властей, прикрепленное на воротах: «В виду полученных верховным судом Бургского парламента сведений, что часто видят и встречают человека-волка, похитившего уже нескольких маленьких детей и нападающего на всадников, названный суд, в предупреждение большего зла, разрешает жителям этих мест, невзирая на существующие законы об охоте, собраться с рогатинами, алебардами, пиками, пищалями, дубинами и учинить охоту по названному оборотню. Преследовать его всюду, поймать, связать и убить, не отвечая за это штрафом или взысканием».

Глава вторая, в которой вновь появляется Одноглазый и искушает Фергааса опасными вопросами

В «Медведе», где простолюдины спали вповалку в общей комнате, ему выделили помещение для господ – каморку над конюшней, в которую вела наружная деревянная лестница. Обстановку ее составляла стоящая посередине дубовая кровать, покрытая серым сукном, круглый стол на резных львиных лапах и четыре тяжелых стула. Платяной шкаф заменяла ниша, образованная дощатой внутренней стеной и наклонным скатом крыши, а единственное оконце выходило во внутренний двор, ограниченный изгородью из острых кольев, а также дровяным и сенным сараями.

Из-за разболевшейся ноги монах решил устроить себе день отдыха и, разувшись и устало распластавшись на покрывале, слушал долетающие снаружи обыденные, успокаивающие звуки: всполошенные причитания несущейся курицы, старательную стукотню топора, колющего дрова, визг поросенка, приглушенный расстоянием, и характерное жестяное бренчание ведра, опускаемого в колодец.

В такие минуты доминиканцу закрадывалась мысль, что, возможно, незатейливая людская жизнь на бытовой плоскости – без духовных томлений, которые приумножают скорбь, – и есть то, истинное, завещанное Богом, а всякое умствование есть ничто иное, как искушение дьявола…

Эти размышления, как всегда, привели к осознанию своего трагического горнего одиночества, и монах, тяжко вздыхая, поднялся с ложа и начал медленно спускаться к людям по шатким ступеням наружной лестницы.

В ожидании ужина постояльцы теснились на грубых табуретках за длинным столом, покрытом несвежей холщовой скатертью в пятнистых разводах от предыдущих застолий, и перед ними расставлены были деревянные миски с ложками и помятые оловянные кружки.

Наконец, из закопченной печи, в зеве которой играл веселый трескучий огонь, был подан кипящий котел с мясом, а обильная телом блондинка, которую все ласково называли Марточкой, стала игриво разносить вино, которое цедила из стоящего неподалеку бочонка; при этом зазывно колыхалась ее высокая молочная грудь, поджатая снизу тугим корсетом.

Сотрапезники принялись шумно выуживать и делить между собой куски говядины, доминиканец же, который многие годы обходился без пищи, пригубил кисловатое рейнское.

Когда же, осушив кружку, он поднял глаза, – увидел сидящего напротив Одноглазого, словно бы материализовавшегося из воздуха.

– Будет ли брат Фергаас отрицать, что я спас ему жизнь? – усмешливо задал он тот же вопрос, что при первой встрече.

– Жизнь ничто по сравнению со смертью, – ответил монах, стараясь сохранять спокойствие. – Смерть – выражение высшей любви нашей к Богу. Умирая, человек умирает для себялюбия, смерть убивает его «я», разлучает душу с телом, так что душа вообще расстается с этим миром. А что иное заслужила она, как не уход в Бога Предвечного, который ради этой смерти через любовь станет ее жизнью?! – это были уже слова одной из проповедей доминиканца. Произнося их, он даже по привычке возвысил голос, и окружающие на минуту примолкли, глядя в его сторону с почтительной опаской.

Спохватившись, монах замолк, за столом восстановился прежний сдержанный гвалт, а Одноглазый язвительно проговорил:

– Выходит, мой поступок был излишним, поскольку святой отец ищет смерти?

– Жизнь и смерть в руках Господа нашего, – уклончиво отозвался доминиканец.

Одноглазый вытащил из своей миски кусок мяса на желтой сахарной кости, попробовал было откусить, но обжегся, с раздражением бросил его обратно и вытер руки о край скатерти.

– Скверное вино, – заметил он позже, ставя пустую кружку на стол и утирая рот узкой смуглой ладонью с крупным перстнем темного камня на холеном пальце.

– Не хуже, чем в других харчевнях, – сдержанно отозвался доминиканец, жестом подзывая Марту, чтобы принесла еще рейнского.

– Святой отец совсем не ест, – заметил собеседник, заострив на монахе зоркий взгляд единственного глаза, который казался Фергаасу то черным, то голубым. – Но пьет вино.

– Спаситель наш Иисус тоже пил вино, – заметил монах.

– Вот человек, любящий есть и пить вино, – процитировал Одноглазый Евангелие. – Друг мытарей и грешников.

– Он послан был врачевать не здоровых, но больных, – напомнил доминиканец.

– Пил вино, а других призывал к трезвости, – ядовито заметил Одноглазый и привел еще одну выдержку из Писания: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого проглотить».

– Это слова апостола Петра из его Первого послания, – уточнил монах.

– А разве учитель и ученик не одно и тоже? – усмехнулся Одноглазый и добавил: – А вот слова Иисуса: «Смотрите же за собою, чтоб сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими…»