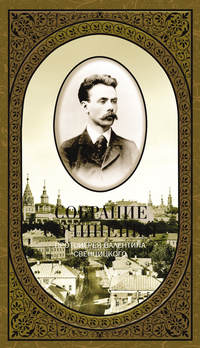

Собрание сочинений. Том 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901-1917)

Вот в чём лежит главная причина моей лжи, моего систематического обмана, непроходимой стеной отделившего от людей мою действительную внутреннюю жизнь. Ибо то, что было относительно постов, было и относительно всего, касающегося христианства. Везде, где только возможно, я проповедовал христианские добродетели, но источник всех этих проповедей был всегда один – страх смерти.

И вот всё это создало мне совершенно исключительное положение к тому времени, к которому относятся эти записки, то есть когда я уже не гимназист, робко сидящий у двери умирающей бабушки, а окончивший университет и оставленный по кафедре истории философии и даже не лишённый некоторой популярности молодой «писатель-проповедник», как меня называют.

Такое положение и такую репутацию мне не трудно было создать, ни разу не подав повод заподозрить меня в фальши, ввиду одной, чрезвычайно важной, стороны моей личности.

Я должен признаться в том, в чём я никогда, никому в жизни не признавался и не признаюсь.

Да если бы я вздумал кому-нибудь сказать об этом, разве мне поверили бы? Разве факты всей моей жизни не противоречат этому? Да, по внешности противоречат. Впрочем, может быть, противоречат не только по внешности. Я опять-таки бессилен разобраться в этом. Признание моё заключается вот в чём: моё внутреннее отношение к пороку, ко злу абсолютно безразлично. Не думайте, что это теоретическое отрицание морали, добра и зла и т. п. Не в этикетке тут дело, чтобы одно называть добром, а другое злом, нет. Во мне отсутствует нравственное чувство. Во мне не хватает какого-то нерва, который реагировал бы на зло так, а на добро иначе. Мне самому страшно писать это, но несомненно, что чувства, так сказать, переживания, у меня абсолютно безразличны относительно грабежа и милостыни, храбрости и трусости, самопожертвования и изнасилования… Зло, порок как таковой, не вызывает во мне ни малейшего протеста. О, как мне передать эту муку чувствовать себя ко всему одинаково мёртвым, ко всему одинаковым ничто?! Внутри меня какая-то пустота, смерть и тьма. Страх смерти сковал душу, и мысль о смерти опустошила всё. Я долго сам не знал этого. Жизнь и факты противоречили этому: ведь я чувствовал и чувствую искреннее отвращение, видя, как совершается какая-нибудь гнусность. Я считал себя благородным. Я думал, что порок так действует на меня. Все так думают обо мне и до сих пор.

Но это ложь.

Хоть на бумаге, хоть раз в жизни признаться в этой лжи и вздохнуть свободно.

Я сделал неожиданное открытие. Я заметил, что какую бы гнусность я ни думал, какую бы зверскую роль в своём воображении я ни играл, никогда ни малейшего протеста не шевелилось в моей душе. Больше того. Как бы скверно или несправедливо я ни поступил, сам поступок, как таковой, не вызывал во мне ни малейшего раскаяния. Умом я знал, что это называется дурным, безнравственным, но напрасно напрягал все усилия, чтобы почувствовать грех. И тут я понял, что во мне душа трупа. Я почувствовал тогда в первый раз, что во мне атрофировано нравственное чувство, что я урод. И это открытие привело меня в ужас не меньший, чем когда-то смерть бабушки.

Помню очень ясно, помню как сейчас, что в тот же самый момент, в который я раз навсегда признался себе в этом уродстве, как бы в ответ на это признание, где-то глубоко-глубоко во мне шевельнулось зловещее чувство страха, но не знакомое мне чувство страха смерти, а совсем другое, как будто бы живое, во мне появившееся существо… И я вздрогнул, почувствовав в себе присутствие этой чужой жизни…

О, теперь я хорошо знаю, что это за птица тогда во мне шевельнулась.

Но об этом после, не буду разбрасываться.

Итак, я сделал своё открытие. Оно повергло меня на первых порах в непреоборимое противоречие. Видя порок, видя, как совершается какая-нибудь несправедливость, я чувствую, как возмущается всё существо моё. Откуда же берётся это, если для меня стёрлось отличие добра и зла? Но скоро и это противоречие мне разъяснилось.

Я скоро заметил, что порок только тогда и возмущает меня, когда вижу, как он совершается, то есть когда он в ком-нибудь другом. И совершенно то же самое, что я безо всякого внутреннего протеста позволял самому себе, совершённое кем-нибудь другим, приводило меня в бешенство. Обличать благородно, с пламенным негодованием – моя стихия. Ну кому могло бы придти в голову, что такой моралист, с такими страстными порывами к добру, – нравственный урод!

Откуда же этот гнев? Вот откуда: я не могу допустить, чтобы кто-нибудь безбоязненно, с наслаждением, не смущаясь мыслью о смерти, о грядущих муках, совершал злодеяние. Опять эта вечная мысль о смерти питает мой гнев. Как они смеют за миг порочных наслаждений пренебрегать нравственными требованиями, как они смеют не думать о смерти и тем самым не отравлять себе греховных радостей? Но может быть, вы меня спросите: почему я сам, постоянно думающий о смерти и постоянно боящийся её, почему я не боюсь вечных мучений и не испытываю раскаяния, поступая дурно? В том-то и дело, что я не боюсь вечных мук, потому что не верю в вечную жизнь. Но я другое дело. Я не верю в вечную жизнь, и потому, конечно, мои наслаждения не могут быть отравлены боязнью ада, но зато они отравлены вечной боязнью смерти. А они, отрицающие и бессмертие, и не знающие этого ужаса перед смертью, какое они имеют право на самодовольный грех? Если они не боятся смерти, то они должны бояться вечной жизни. Если их не пугает вечная жизнь, они должны бояться смерти!

Я не могу простить грешнику не его грех, а его безразличное отношение и к смерти, и к вечным мукам. А потому у меня нет к нему ни любви, ни сострадания, ни желания исправить его для увеличения, так сказать, суммы добра. Во мне горит злоба к этому лицу. Мне хочется сделать ему больно; пробудить в нём раскаяние мне хочется для того, чтобы он был наказан муками своего раскаяния.

Но даже и в те немногие минуты, когда у меня появляется если не вера, то, во всяком случае, тревога за будущее, даже и тогда ни о каких муках совести не может быть речи. Я умом знаю, что называется грехом, и умом же стараюсь не грешить – но это совсем, совсем не то, что раскаяние, чувство своего греха. Повторяю, весь ужас в том, что я не чувствую никакого нравственного, живого отношения ни к добру, ни к злу.

Но как, скажите, ради Бога, как всё это можно обнаружить по внешнему виду? Ну может ли человек, с таким страданием в голосе, с таким огнём в глазах обличающий неправду, не быть полусвятым? Так чего же удивительного, что все эти странности сделали меня в глазах общества непорочным моралистом…

* * *Теперь, прежде чем перейти собственно к роману, мне остаётся сказать ещё несколько слов о самой тёмной, самой грязной области моей души – о моём отношении к женщинам.

Мысль о женщинах играет в моей жизни едва ли не такую же роль, как мысль о смерти. Возможно, что то и другое имеет какую-то внутреннюю связь. Разве сладострастие не есть гниение души? И разве страх смерти, мертвящий душу, не обусловливает собой её гниение?

Писать об этом мне труднее всего. Не потому, что совестно, нет. «Угрызений» я и в этой области не чувствую, а потому совесть тут не при чём. Мне трудно писать об этом из самолюбивого страха. А вдруг, мол, кто-нибудь и в самом деле поймёт, что здесь пахнет не простыми «Записками»! Как не бояться мне этого, когда всего выше, всего восторженней во мне почитают именно эту мою чистоту. Даже недоброжелатели мои с уважением говорят о моём чистом отношении к женщине. Но авось это маленькое предисловие, да ещё вот эта оговорка о предисловии заметут и на этот раз следы.

Моя репутация, а в детстве внешние условия поставили меня вдалеке от женщин, и потому вся грязь моей души обратилась на воображение. Я стал теоретик разврата. Я собрал целую коллекцию рукописей и книг. Это моё царство. Фантазия моя в этой области беспредельна, и я смело говорю – гениальна. Целые длинные вереницы лиц, событий, сцен таких утончённых, таких упоительных создало моё воображение.

О, если б я мог рассказать всё, что совершил я над женщинами. С каким паническим ужасом отвернулись бы от меня все мои почитатели. Посмотрели бы люди мне в душу, когда я читаю о каких-нибудь насилиях, положим, над армянскими женщинами в Турции. Эти стоны, эта кровь, эта беспомощная невозможность сопротивляться приводят меня в какое-то восторженное бешенство. И алчное воображение моё рисует всё новые и новые подробности. Я представляю себе каждую черту, каждый трепет тела и, боясь дышать, слежу за вихрем своих фантазий…

В театрах, на улицах, в учёных собраниях я жадно ищу красивых женщин и, найдя, сейчас же делаю их героинями своих чудовищно-грязных мечтаний. И так ясно, с такими подробностями рисую себе всё, что, право, не знаю, прибавилось ли бы что-нибудь от того, что это произошло бы в действительности.

Я думаю, скорей, наоборот: действительность была бы менее ярка и менее соблазнительна.

Я знаю, что скажут про меня некоторые господа, особенно же склонные к «научному» взгляду на жизнь: больной человек – маньяк. Но, милостивые государи, я позволю себе заявить, что таких или тому подобных маньяков среди мужчин 99 %.

Не думайте, что в моих интересах сгущать краски. Наоборот: вы сейчас увидите, что я готов был бы отдать пол своей жизни, лишь бы это была неправда. Не потому, конечно, что мне дорога добродетель, а совсем из других побуждений. Но в том-то и дело, что после тщательного изучения и наблюдения над жизнью я с горечью и со злобой должен признаться, что не один я так думаю о женщинах и не у одного меня половина жизни проходит в сладострастных мечтаниях, а почти у всех. Вы не смотрите на него, что он учёный или видный общественный деятель, – вы спросите его жену, какой он пакостник и развратник, а ещё лучше его любовницу. Разврат – как еда. Одни едят для утоления голода, другие – для наслаждения. Между тем и другим целая пропасть. Мужик изо дня в день ест щи да кашу, и она никогда не надоест ему; а попробуй-ка вам месяц изо дня в день подавать бульон и котлеты?..

99 % интеллигенции такие «гастрономы». Я, так сказать, теоретически убеждён, что все мужчины развратны. И я не верю всем этим почтенным господам, пишущим и говорящим с дрожью в голосе о том, что в женщине нужно видеть «человека». Посмотрите, как эти моралисты заглядывают на улицах под шляпки проходящим дамам и какими глазами смотрят они им вслед. Я всё это вижу – и в этом одна из главных мук моей жизни!

Ибо в этом-то пункте всего ярче сказалось и моё мертвенно-индифферентное отношение ко злу, и моё неистово-злобное отношение к совершающим зло.

Какое угодно, самое бесчеловечное, насилие готов я в своём воображении совершить над женщиной без малейшего внутреннего колебания. Я чувствую, что и в действительности готов сделать то же самое; что если меня от этого что-либо удерживает, то, во всяком случае, не мотивы морального свойства. Но мысль, что другие думают то же, что и я, и не только думают, но и поступают так, заставляет меня буквально плакать от злобы. Я ревную всех женщин: и знакомых, и незнакомых. Я хотел бы, чтобы мне одному принадлежало право грешить и наслаждаться женщинами. Я не могу без отвращения видеть свадьбы. Я не могу помириться с мыслью, что она, эта неведомая мне девушка, которую я никогда не узнаю, да и не хочу узнать, будет принадлежать какому-то мужчине.

Я не могу слышать, как рассказывают о своих победах, о своих похождениях. Меня трясёт всего от ревности, от злобы, от зависти. Мужчина мне становится отвратителен, поступок его кажется чудовищным…

Вот поэтому-то проповедь целомудрия, обличение сладострастия – мой конёк. Здесь я превосхожу самого себя. Никогда моё красноречие не производит такого потрясающего впечатления, как в эти минуты. С каким восторгом и благоговением смотрят тогда на меня женщины. Но если бы они знали, что делает с ними этот аскет, какой неистовой оргии предаётся он в своём воображении, придя домой и сидя за своим письменным столом!

Мой гнев, моё стремление обличать и клеймить достигает своего апогея, когда я разврат вижу своими глазами. Для иллюстрации приведу следующее.

Это произошло в Благородном собрании, после одного симфонического концерта. Концерт кончился. Публика сплошной стеной спускалась вниз по лестнице.

Немного впереди себя, около самых перил, я заметил высокую, красивую девушку, в необыкновенно простом и скромном чёрном платье. За ней шёл маленький, худенький господин, лысый, с небольшой седенькой бородкой. Народу была масса, теснота и давка была страшная. Я следил за дамой и за господином. И вдруг заметил, что худенький господин, пользуясь теснотой, позволил себе нечто совершенно непристойно-оскорбительное. Мне это было видно через перила. Я видел, как вспыхнуло лицо девушки, как она повернула к нему своё испуганное и гневное лицо, видел, как она хотела крикнуть, но, видимо, сробела и, растерянная, не знала, что ей делать. Кровь хлынула мне в лицо. Я рванулся вперёд и, не помня себя, что было сил ударил лысого господина кулаком по лицу…

Я не спал всю ночь. Я думал о ней, об этой незнакомке, и эти испуганные глаза, этот румянец от стыда и гнева наполнял всё существо моё таким мучительным, таким захватывающим сладострастием… Каким пустяком была выходка этого господина в сравнении с моими грёзами. И какою подлостью казался мне его поступок, и как бесконечно ненавидел я его…

* * *Вот я и закончил все предварительные сведения о своей личности. И хотя все перипетии, все страдания моей жизни ещё впереди, хотя я, можно сказать, только заикнулся о них, а и то уж чувствую, как нестерпимый гнёт сползает с плеч.

Помните, вначале я просил на слово поверить мне, что исповедь для меня необходима. Может быть, теперь вы уже и догадались, зачем это? Может быть, и без объяснения вам это ясно? Но лучше уж я объяснюсь. Хотя «объясниться» и «объяснить» далеко не всегда одно и то же. Боюсь, что и на этот раз я только запутаю дело.

Вы помните, что я писал об одном необходимом условии, которое одно спасает меня от страха смерти: мне необходимо, чтобы окружающие считали меня христианином. Так вот, видите ли, нечто подобное про исходило и тут. Двойственность моей жизни, невозможность никому открыть душу, по правде, по совести, невозможность нигде и никогда побыть самим собой так измучили, утомили мою душу, что после трагического конца моего «романа» мне стало невмочь; захотелось хоть на бумаге, хоть в форме «Записок», сбросить с себя «добродетельного» двойника, который в действительности нисколько на меня не похож и с которым исключительно и имеют дело мои знакомые… Хоть на бумаге сказать то, о чём боишься даже подумать, точно могут подслушать эти думы; нарушить эту проклятую комедию, которую я играю, чтобы спастись от ужасного призрака смерти.

Но знаете ли, почему я не могу никому в действительности открыть свою душу? Да потому, что тогда будет нарушена та иллюзия моего христианства, без которой я не могу жить. Собственно, мне нужно было бы такого собеседника, который бы выслушал меня и… сейчас же всё забыл. Но где же возможно достать такого собеседника? Таким образом, мне предстояло решить, казалось, неразрешимую задачу: придумать что-нибудь такое, что, с одной стороны, было бы «исповедью», с другой – не разрушало бы моей репутации христианина.

Я с радостью, как утопающий, схватился за мысль написать «Записки». Это был действительно блестящий выход! Ведь всякий, прочтя эти «Записки», отнесётся к ним как к некоторой возможной исповеди, хотя, быть может, никем и не пережитой в действительности. Но, с другой стороны, не припишет всё это автору «Записок», и, таким образом, нужная мне репутация не пострадает. Другими словами, меня выслушают, на миг забудут, что это выдумка, отнесутся к написанному как к «Исповеди», но потом придут в себя, увидят, что это «роман», не больше, – и успокоятся.

Вот потому-то единственно, что меня смущало, это то, что, если я озаглавлю свою «Исповедь» «Записками», мне могут не поверить, что всё написанное в них – правда, то есть сразу отнесутся к ним как к «литературе».

Но неужели мне не удастся этот единственный способ, чтобы хоть на миг вздохнуть по-человечески, хоть на несколько часов побыть самим собой – и получить в виде этой бумаги и этого пера наконец того молчаливого собеседника, который всё выслушивает и всё забудет?!

Бумага, конечно, не собеседник, но всё-таки, всё-таки, хоть что-нибудь.

II

Начало конца

Знакомство с Николаем Эдуардовичем и сестрой его Верочкой имело для всей моей жизни, можно сказать, решающее значение. До сих пор не могу понять, почему, после первой же беглой и случайной встречи, я сразу так и решил, что судьба нас свела недаром.

К людям вообще я отношусь с недоверием. Никакие внешние признаки искренности для меня неубедительны. Я знаю по личному, постоянному опыту, что искренность – вещь неопределимая. И твёрдо держусь мнения, что человеческая душа – потёмки. О, и какие ещё потёмки! И потому всегда и ко всем отношусь с оговоркой: а может быть, он и мерзавец. Тяжело это, конечно, но как же может быть иначе? Кто сможет меня убедить, что не все такие, как я, – что не у всех в душе есть такой же двойник, что не все носят этот мучительный костюм, прикрывающий душу? И вот первого из людей, Николая Эдуардовича, я встретил, которому поверил, поверил сразу. И когда почувствовал в этом что-то непривычное и хотел нарочно убедить себя, что и он такой же, как все, – то оказалось, что вера моя идёт вразрез со всеми моими соображениями и я просто, без всяких оговорок и запятых, верю ему безусловно.

Давно ли я познакомился с ним. И как бесконечно далёким кажется мне это время… И немудрено: я, можно сказать, прожил в эти два года всю свою жизнь и дошёл до публичной исповеди, которую наивными оговорками прикрываю в этих «Записках».

С обычной тяжестью на душе сидел я на берегу моря в будочке и пил нарзан.

Я моря не люблю. Оно возбуждает во мне безотчётную душевную тревогу, синяя даль мучительно притягивает к себе, и из морских глубин встают, как призраки, вопросы: о вечности, о жизни, о смерти…

В будочку вбежала девочка лет пятнадцати, бледная, едва переводя дух. В дрожащих руках её дребезжало маленькое ведёрко.

– Льду, ради Бога, – почти прокричала она и задохнулась совсем, – кровь горлом… умирает…

Приказчик, вытиравший бутылки, исподлобья посмотрел на неё, побагровел и угрюмо отрезал:

– Нет льду.

Девочка не двигалась, несколько моментов стояла молча и вдруг, прижавши худенькие ручки к своему лицу, бросилась прочь, направо по тропинке…

Внезапно, и не знаю почему, мне стало нестерпимо жалко её. Особенно помню, почему-то жалкими были её коротенькие рукава, из которых высовывалась тоненькая, дрожащая, совсем детская рука. Это бывает со мной. Может быть, тут есть какое-нибудь противоречие, но я подвержен приступам неудержимой, всю мою душу размягчающей жалости… И обыкновенно какой-нибудь пустяк так потрясает меня. Иной раз даже в мыслях, даже в воображении, совершая жестокость и насилие, вдруг представишь себе какую-нибудь такую подробность, от которой всё сердце затрепещет внезапной жалостью. Впрочем, говорят, даже преступники бывают сантиментальны.

– Дайте ей льду, – быстро сказал я приказчику, – я вам заплачу, сколько хотите.

Он согласился, насыпал мне целую шапку льду, и я бросился догонять девочку.

Так началось моё знакомство. Девочка эта была сестра Николая Эдуардовича. Испуг её оказался напрасен: когда мы пришли, Николай Эдуардович уже ходил по комнате.

Увидав его, я невольно остановился и даже забыл подать руку.

Передо мной стоял не человек, а образ. Да, где-то, когда-то, может быть, в раннем детстве, я видел именно такую икону, такой лик Христа.

Худой, бледный, почти прозрачный, он светился весь тихим, радостным, убаюкивающим светом. Мягкие чёрные кудри падали на плечи, а задумчивые, но ясные глаза, такие лучистые, прямые, так и ласкали, так и притягивали к себе.

Да, да, именно Христос должен был быть таким: и сильный, и любящий, и радостный, и прекрасный.

Верочка быстро, не договаривая фраз, спрашивала о том, как он себя чувствует, рассказывала о нашем знакомстве, перебивала сама себя, смеялась, кричала, обнимала брата.

Я молча, с беспокойным, совершенно необычным для меня чувством всматривался в прекрасное, загадочное лицо своего нового знакомого.

Помню, одна странная мысль тогда же пришла мне в голову.

«Так же вот и Иуду, – подумал я, – должно было притягивать ко Христу то, что в присутствии Христа он не чувствовал своего неверия».

Но самое важное, самое необычайное, что имело свои роковые последствия, заключалось вот в чём.

С первого же раза в его присутствии я не мог отделаться от какой-то двойственности. Будто не только я смотрел, я слушал, я наблюдал, а ещё кто-то, во мне же заключённый. Я смотрел на Николая Эдуардовича с чувством радостным, тёплым, а тот, другой – я не нахожу другого слова, как сказать, – с любопытством. Но это не было обыкновенное любопытство. В нём было что-то тяжёлое и мучительное. Когда я думал об этом чувстве, опять мысль об Иуде пришла мне в голову.

«А что, – подумал я, – на Тайной Вечере, когда Иисус Христос сказал: “Один из вас предаст меня”, и ученики в ужасе спрашивали один за другим: “Не я ли? Не я ли?”, Иуда, задавая этот вопрос в числе прочих учеников, не испытывал ли того же гнетущего, холодного любопытства: узнает ли, мол, или нет?.. Может быть, даже там, этот поцелуй в Гефсиманском саду, это “Здравствуй, равви” исходило из той же тёмной, таинственной бездны души?..»

Недолго просидел я у них. Впечатления были слишком сильны и новы. Лёжа в постели, уже совсем в полусне, я вспомнил Верочку и подумал: она не в моём вкусе… такая худенькая, слабенькая, чуть обидишь, уж расплачется, и наверно, напряжённо, всеми нервами… а интересно, часто она о смерти думает или нет… сухенькая, смешная старушка из неё выйдет…

* * *Зачем, зачем тогда я пошёл на этот концерт?.. Бежать бы, бежать, не оглядываясь, – от этого знакомства, от этого любопытства, и жить изо дня в день, вечно мучаясь, вечно одиноким, безотчётно чувствуя причины и ужаса, и смерти своей души. Никогда бы не узнавать – что я, зачем я, откуда я… к чему всё это?

Музыка, Бетховен, чёрная ночь – к чему они связали мою изломанную душу с той, с другой жизнью, и к чему я узнал свою? Тысячи раз спрашиваю я себя: к чему? Ужели к тому, чтобы теперь дойти до этого состояния, когда иной раз не на шутку с тоской спрашиваешь себя: жив ты или уже умер?..

Впрочем, может быть, и в этом есть какой-нибудь «высший» смысл, непреходящий даже с моей смертью!!

О, памятный вечер, окончательно и бесповоротно решивший мою жизнь! Вечер, который бросил меня туда, где я во всей глубине узнал самого себя. И как тогда я не понимал, что решается судьба моя, что произносится приговор мой…

На следующий день после первого знакомства я был с ними в концерте.

Я сейчас слышу эти дьявольские звуки бетховенской сонаты. Вы, может быть, подумаете, что любовь пробудили они, как оно и полагается для завязки «романа»… О нет, не бойтесь – такой пошлости не случилось. Может быть, в ком-нибудь другом, но во мне никакая музыка не может пробудить любовь… а музыка Бетховена особенно. До любви ли, когда из-за каждой ноты, из-за каждой дрожащей струны на вас смотрит это загадочное, почти нечеловеческое лицо, этот нестерпимый взгляд, больше похожий на какой-то таинственный просвет в нездешний, сокровенный мир…

– Вам нравится? – говорила Верочка, а я не мог разжать губ, чтобы ответить ей… Это кто-то мне говорит там…

Я понял смерть. Я вижу её, она кругом меня, я чувствую её. Огни потухли. Чёрный зал. Никого – ни души. И в даль, к тёмному небу, к пустому небу, где ни звезды, ни облака, убегает, теряется бесконечная вереница мёртвых человеческих тел… И в ответ им пустое ничто. О, в этом ничто схоронились все надежды, все радости, все восторги, всё горе, все страдания и слёзы…

Робкий лепет розовеньких детских губок и ласковое прикосновение шёлковых, нежных кудрей. Боже, как весело. Боже, как счастливо. Да ведь это смех чей-то, серебристый, задорный смех – так бы и смеяться, смеяться без конца… Всё кругом ожило, заблестело, засияло. Хлынул воздух, раскрылось небо, и песня летит туда, в голубую, вечную даль…

Нет, нет. Не может быть… Ещё хоть один аккорд, хоть один звук… Молчание… Почему так вдруг, до боли заныла грудь? Где я слышал эти стоны, эти зловещие грубые звуки? Несут… я вижу… Что это, галлюцинация?..

«Боже мой, ведь я на концерте», – хочу я крикнуть на ухо Верочке, но они уж здесь. Они принесли… Белый, глазетовый, с кружевами, с тяжёлыми ручками… Я видел его, видел… но почему я не могу вспомнить, где видел его? Как мучительно, когда не можешь вспомнить… Гроб всё ниже, всё ниже…