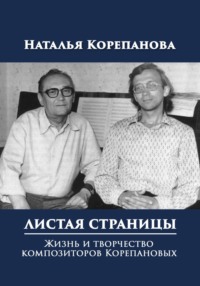

Листая страницы. Жизнь и творчество композиторов Корепановых

Афанасий Фёдорович родился в небольшой деревне Итадур в 1893 году. Отец его тоже был крестьянином. Хозяйство большое имел, даже коней держал. Поэтому Афанасий, с детства отцу помогавший, никакой работы не боялся, всё умел.

В первую мировую войну призвали его на фронт, там попал под газовую атаку, отравился так, что еле спасли. Там же, на фронте, познакомился с большевиками, проникся их идеями и в 1918 году вступил в партию.

Вернувшись на родину, сразу включился в партийную работу. По долгу службы постоянно ездил в командировки. Так и попал в Дебёсы, где прямо на улице и встретил свою любовь – Вареньку. Была она на десять лет младше него.

Любовь была взаимной и такой крепкой, что и на миг они расстаться не могли. И Варвара начала везде ездить с мужем. Даже будучи беременной первым ребёнком, поехала в Селты, куда послали Афанасия разбирать какое-то запутанное дело. Прожили они там месяца три, и незадолго до отъезда родила Варя сына – Германа. Так вот и получилось, что Герман Афанасьевич, всю жизнь проживший в Ижевске, а своей малой родиной считавший Дебёсы, по месту рождения оказался селтинцем, хотя в Селтах прожил всего несколько дней.

Когда Афанасия Фёдоровича послали учиться в Нижний Новгород, Варвара опять поехала с ним, хотя у них было уже трое детей: Герман, Лиля (Зелида) и Виталий. Жили в общежитии, в тесноте, но главное – что вместе.

Афанасий был убеждённым коммунистом. Искренне верил в коммунистические идеалы. Как и все – преклонялся перед мудростью вождя, Иосифа Сталина. Работал в Удмуртском обкоме партии, заведовал сельскохозяйственным отделом в редакции республиканской газеты «Удмурт коммуна». Участвовал в областных партийных конференциях и даже встречался со «всесоюзным старостой» М. И. Калининым, когда тот приезжал в Ижевск.

Ничего не предвещало беды. Росли и радовали дети, любимая и любящая жена во всём поддерживала и готова была ехать за мужем на край света. Счастливая жизнь с интересной и важной работой и крепким семейным тылом.

Но наступил злосчастный 1937 год…

Сколько в том и последующих годах было разрушено судеб, сколько прервалось жизней!

5 ноября 1937 года, когда вся страна готовилась отмечать двадцатую годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции, пришли за Афанасием двое милиционеров и увели в НКВД. Больше семья мужа и отца не видела…

Герману было тринадцать лет, Лиле – одиннадцать, а Вите – семь.

Это событие повлияло на всю их жизнь. Стать сыном врага народа – что могло тогда быть страшнее?

Герман всю жизнь был «под колпаком»: следили за каждым его словом, подсылали к нему сексотов (доносчиков, осведомителей). Одного из них он даже одно время считал своим другом, делился с ним своими мыслями и замыслами, пока неожиданно не понял, что «друг» передаёт их в определённые органы.

Брата Германа, Виталия, не приняли на геологический факультет, когда после школы хотел поступить он в Свердловский институт. Сказали, что эта профессия связана со стратегическими запасами страны, и он не сможет стать студентом геолого-разведывательного института. Впрочем, может, и к лучшему, что не стал он геологом. Зато в Удмуртии появился прекрасный журналист, много лет проработавший в главном печатном органе республики – газете «Удмуртская правда».

А от Варвары Матвеевны тогда все друзья отвернулись: встречая на улице, делали вид, что не знакомы. И её долгое время даже на работу не брали. Как они выживали – уму непостижимо. Подрабатывали, как могли: дрова соседям пилили, снег чистили. Голодали, до снега босиком ходили, потому что обувь купить не на что было.

Вот выписка из дневника Германа:

19 августа 1939 г. Вот гадство! Мы умираем с голоду. Денег нет, взять неоткуда, тем более что дядя Гриша (вернее, тётя Оля) не дают их. Мама несколько раз довольно ясно намекала ей на то, что у нас нет денег, но она сделала вид, что не поняла их. Только тётя Лёля помогает нам немного, да и то мы задолжали ей около 20 рублей. Спасибо ей, а то бы мы не знали, что делать. Сегодня кое-как наскребли 60 копеек, на которые я утром купил 600 грамм чёрного хлеба. Напились мы чаю, и целый день до вечера больше ничего не ели: нечего было.

А вот ещё одна запись на корочке дневниковой тетради.

Чем мы питались в мае 1942 года.

19 мая. В 9 ч. утра кипяток с хлебом, без сахара. В 12 ч. кипяток с хлебом. В 4 ч. кипяток с хлебом. В 7 ч. кипяток с хлебом. В 10 ч. кипяток с хлебом.

20 мая. В 8 ч. кипяток с хлебом. В 1 ч. кипяток с хлебом. В 5 ч. кипяток с хлебом. В 9 ч. кипяток с кофе и хлебом.

21 мая. В 7 ч. кипяток с кофе и хлебом. В 2 ч. кипяток с кофе и хлебом. В 18 ч. килька, кусочки сыра с хлебом. В 20 ч. чай с хлебом.

22 мая. В 8 ч. кипяток с хлебом. В 3 ч. кипяток с хлебом. В 6 ч. кусочек сыра с хлебом. В 11 ч. чай с хлебом, кусок сыра.

23 мая. В 7 ч. кипяток с хлебом. В 11 ч. кипяток с хлебом. В 3 ч. хлеб с водой. В 6 ч. чай с молоком, сыр, хлеб. В 9 ч. чай с молоком и хлебом.

24 мая. В 8 ч. чай с хлебом. В 10 ч. хлеб. В 1 ч. чай с хлебом. В 4 ч. чай с хлебом. В 8 ч. чай с хлебом.

25 мая. В 8 ч. кипяток с хлебом. В 3 ч. кипяток с хлебом. В 6 ч. хлеб. В 8 ч. кипяток с хлебом.

26 мая. В 8 ч. кипяток с хлебом. В 10 ч. хлеб. В 2 ч. кипяток с хлебом. В 5 ч. кипяток с хлебом. В 11 ч. суп (вода, лапша, картошка) и ржаные крендели.

27 мая. В 8 ч. кипяток с ржаным кренделем. В 12 ч. крендель ржаной. В 2 ч. рисовая каша с хлебом. В 3 ч. чай с хлебом. В 6 ч. чашечка сметаны. В 9 ч. рисовая каша с хлебом. В 11 ч. суп (лапша, картошка), чай, хлеб.

28 мая. В 7 ч. рисовая каша, чай и хлеб.

Еда ли это для трёх активно растущих организмов?

А Герман к тому же тоскует по отцу.

Они с ним были очень близки, и даже уже будучи взрослым, Герман постоянно вспоминал о нём. И свою первую симфонию посвятил ему. Неофициально посвятил, не найдёте вы нигде упоминания об этом. Только одна запись в дневнике сообщает об этом (приведу её в главе о симфонии), да наш с ним разговор. Однажды, когда мы с ним были дома вдвоём, папа включил запись симфонии и, дослушав до дроби малого барабана с резкими ударами в конце, сказал, что это – залпы расстрелов, что думал он об отце, когда писал эту симфонию.

Вот запись из его дневника от 19 сентября 1939 г., через два года после ареста отца.

Сегодня мне стало что-то очень грустно. Вспомнился папа. Какой он был хороший, как я его любил! Особенно запомнился мне случай в Дебёсах. Мы с ним ходим по лесу, мы перекликаемся с мамой, которая идёт по другому месту. Ярко светит солнце, и кажется, что сосны и ели улыбаются тебе. Папа объясняет мне, как отличить одно дерево от другого. Одну за другой проходим мы поляны, нарядные и красивые, и так невыразимо хорошо на душе! Потом останавливаемся, расстилаем плащ и лежим, глядя на прекрасный мир, расстилающийся перед нами. Глухо шумит лес, освещённый лучами яркого солнца, солнечные блики весело играют на траве, быстро ползают муравьи, о чём-то совещаясь друг с другом. О, прекрасная пора!

С трудом удалось Варваре Матвеевне устроиться на работу в детский сад. Работала воспитателем, а оформили её уборщицей, с мизерной зарплатой. Но она и тому рада была. В один момент превратилась из веселушки-хохотушки в замкнутую молчаливую женщину. Не жалуясь, тащила тяжёлую ношу, воспитывала троих детей. Всех вырастила, выучила. Герман стал композитором, Зелида – фармацевтом, химиком-аналитиком. Виталий – известным в республике журналистом.

Но всю жизнь она помнила мужа. Второй раз замуж уже не вышла.

А пострадал Афанасий Фёдорович за правду, неосторожное высказывание и неумение выбирать собеседников. В поезде разговорился с нечаянным попутчиком и сказал ему о возможной войне с Германией, что «война будет тяжёлой, потребуется напряжение всех ресурсов страны. Враги к этой войне усиленно готовятся как материально, так и по идеологической обработке своих граждан в духе широкого шовинизма». Так написал он в письме И. В. Сталину из Ижевской тюрьмы 27 июня 1938 года.

Письмо это передал он «милой Варюше» через десятые руки с просьбой распечатать его в четырёх экземплярах, поехать в Москву и вручить лично (!): НКВД, тов. Ежову… Верховный Совет, тов. М. И. Калинину… Кремль, И. В. Сталину… а четвёртый прислать ему в лагеря.

С позиции того, что мы знаем сегодня, можно сказать о святой наивности, а тогда это была вера в высшую справедливость.

А вот как этот разговор был передан «в органы» тем самым попутчиком, с которым имел неосторожность поговорить коммунист Корепанов.

Из справки на арест: «… при следовании в поезде из Москвы в Ижевск среди пассажиров вёл разговоры пораженческого характера, восхвалял военную мощь фашистской Германии и Японии. Восхвалял национал-социалистическую партию и её вождя, говорил, что в Германии партия фашистов и её расовая теория пользуются широкой поддержкой масс. Подлежит аресту по ст. 58—10 УК РСФСР».

За контрреволюционную агитацию заключили его в исправительный трудлагерь сроком на пять лет без права переписки. Отправили во Владивосток, где его следы и затерялись. Один из вернувшихся из тех мест сообщил, что забили Афанасия Фёдоровича насмерть за то, что отказался он подписать донос на кого-то. Забили, а потом сказали, что «убит при попытке к бегству».

Где он похоронен, родным так и не сообщили, хоть Герман и пытался это выяснить.

19 мая 1956 года Прокуратура УАССР отменила Постановление особого совещания НКВД СССР от 16.05.1938 г. и дело по обвинению Корепанова Афанасия Фёдоровича прекратила «за отсутствием состава преступления». Он был реабилитирован. Но человека-то уже не вернёшь…

Со мной бабушка на эту тему никогда не разговаривала, хоть и была я у неё любимой внучкой. Или как раз поэтому? Слишком опасной была тема для разговора? Или страх мешал, после пережитого на всю жизнь затаившийся в глубине души?

Сейчас, с высоты прожитых лет, многое видится по-другому. И теперь я понимаю, почему мама так накинулась на меня, когда я, учась в музыкальном училище, в 1979 году съездила с группой в Эстонию и привезла оттуда красивый крестик. Как память о храме, в который мы заходили с экскурсией смотреть росписи на стенах. Мама мне за него такую выволочку устроила, что пришлось ей этот крестик отдать, хоть и жалко было, очень он мне нравился. Я тогда здорово на неё обиделась.

А сейчас вижу ситуацию с другой стороны. Она просто боялась. Муж – сын врага народа, хоть и реабилитированного, она – член партии, да ещё и работает на телевидении, «работник идеологического фронта», дочь – комсомолка, активистка, политинформации на курсе читает. А тут – крестик. Узнает кто, решит, что семья верующая – неприятностей не оберёшься. Меня могли из комсомола исключить, и у родителей были бы очень серьёзные осложнения.

Поэтому же она так переживала, когда мой брат Александр пытался придумать веские причины, чтобы не вступать в партию, хотя ему это весьма настоятельно предложили. Боялась, что будут у сына крупные неприятности. Но – обошлось, пусть и печальным образом: работник обкома, который разговаривал с Сашей, скоропостижно скончался, а человек, пришедший ему на смену, об этом разговоре не знал.

Так что долго ещё нашей семье «аукался» этот злосчастный 1937 год…

Глава 2. Наталья и «Наталь»

Моё первое воспоминание связано с домом №15 по улице Советской, где сейчас висит мемориальная доска с портретом Германа Афанасьевича.

Мне года три максимум, я сижу на полу в окружении игрушек. В комнате достаточно темно, потому что окна выходят на восток, и во вторую половину дня света здесь уже маловато. Я сижу и смотрю на полуприкрытую дверь в папин кабинет, откуда доносятся музыка и голоса. Но привлекает меня не это. Я не могу оторвать взгляд от яркого солнца, брызжущего из-за неплотно закрытой двери. И кажется, что там, за дверью, какая-то другая, волшебная жизнь – яркая, солнечная. И жить ею могут только очень счастливые люди… или сказочные волшебники. И мне очень хочется туда, в эту сказку, к главному волшебнику – папе. Но… приходит мама и говорит: туда нельзя, папа работает. И дверь в сказку закрывается…

Конечно, в три года я наверняка рассуждала не так, как я это сейчас описываю, но вот это состояние приподнятой восторженности и брызжущий яркий свет из папиного кабинета я помню до сих пор, хотя прошло с той поры очень много лет. И мне кажется, что папа был таким же ярким, светлым и тёплым человеком, как тот луч, который притягивал восторженное внимание сидящей в полумраке маленькой девочки…

Квартира была небольшая, двухкомнатная, а нас в ней жило уже пятеро: родители и трое детей. При этом папа вёл очень активную жизнь. У нас постоянно кто-то был. Писатели, композиторы, поэты, музыканты приходили то по делу, то просто пообщаться. И все находили тёплый приём и дружескую поддержку. Мама говорила, что в день до пятнадцати человек могло побывать. А сестра вспоминала, что гости просто перешагивали через играющих на полу детей, идя в папин кабинет. Не разбирать же тем было башню из кубиков для того, чтобы очередной гость пройти смог, верно?

Проходной двор какой-то, а не квартира! Я вообще не представляю, как папа в таких условиях ещё писать умудрялся!

Конечно, не все гости приходили просто пообщаться. Большинство заходило по делу. Поэты – чтобы обговорить текст к новой папиной песне. Самодеятельные композиторы – за помощью. Отец здорово им помогал. Некоторые из них даже нот не знали, мелодию записать не могли. Наигрывали её на фортепиано, а то и просто напевали, а папа не только записывал, но ещё и объяснял, что нужно исправить, и аккомпанемент придумывал. И получалась полноценная песня.

Больше, насколько я знаю, никто и никогда так тщательно с самодеятельными авторами не работал.

А вообще, дом, в котором мы жили, был очень интересный. Большую часть квартир занимала творческая интеллигенция: те же самые писатели, поэты, музыканты, художники, артисты.

Творческая интеллигенция, как известно, материальных благ не производит. И понять, чем она занимается, не каждому дано. Вспоминаю анекдот из жизни Фёдора Ивановича Шаляпина. Спросил его как-то извозчик:

– А ты, барин, чем занимаешься?

– Да вот, пою.

– Петь – это мы все поём. И я пою, когда скучно станет. Я спрашиваю: ты чего делаешь?

С той поры ситуация не изменилась. И в 50-х годах казалось некоторым, что певцы да музыканты – бездельники (да, по-моему, и сейчас многие так думают). Когда началась борьба с тунеядством, к папе, писавшему оперу, пришёл милиционер с требованием немедленно устроиться на работу. Пришлось идти в министерство культуры и брать справку, что он работает композитором.

Композитор-надомник…

Но собравшиеся в доме №15 жители не тужили. Кто-то из них даже эпиграмму придумал на злободневную тему:

Всё писатели, композиторы —

Дом кишмя кишит паразитами.

Все эти «паразиты» жили дружно, помогали друг другу, приглядывали за детьми. Родители в молодости были довольно безалаберными в бытовом плане. Папа – весь в музыке, мама – в делах и заботах, и несколько раз они забывали или теряли ключи от входной двери. Но никого это не расстраивало. Брали у соседей топор, взламывали дверь, а потом просто припирали её доской, чтобы не открывалась нараспашку. Так и жили, пока руки не доходили до починки.

Именно там, вот в таких условиях «проходного двора», была создана опера «Наталь».

К этому времени отец был уже известным композитором-песенником. Его патриотические песни исполнялись по радио на всех праздниках, звучали на торжественных мероприятиях, неслись из репродукторов во время демонстраций. И были известны настолько, что порой считались народными, ведь часто их исполняли, не называя автора.

Но отец желал большего. И он замахнулся на оперу.

Написать оперу папа хотел давно. Ещё будучи неженатым, убеждая маму выйти за него замуж, одним из аргументов привёл довод, что он должен написать оперу и ему нужен человек, который сможет помочь ему в этом. Думаю, для мамы этот довод оказался весьма существенным, потому что она была амбициозным человеком, и своими достижениями папа во многом обязан ей. Их союз полностью подтвердил высказывание: «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина». Именно мама поддерживала его во всех начинаниях, вдохновляла при неудачах, везла на себе весь дом, чтобы отец не отвлекался на мелочи быта, заставляла всех ходить на цыпочках, когда папа работал.

В декабре 1965 года, перед очередной годовщиной свадьбы, мама написала в своём дневнике:

«О Германе я говорю и пишу много, о себе почти ничего. Жизнь моя так переплелась с его, что кажется, личного у меня совсем ничего нет, и я не существую, как я. 18 лет. Ровно 18 лет. Одна забота: чтобы Герману было хорошо, чтобы он был сыт, чист, чтобы ему было легко, спокойно, чтобы ничего ему не мешало писать. Когда ему не верили – вливать в него веру в свои силы, когда били – принимать половину ударов на себя. Когда начинал задаваться – сбивать спесь. И в промежутки между этим видеть, как он живёт только для себя и для музыки. <…>

Школу я вынуждена была бросить. Школа требует полностью человека, порабощает его. У меня было другое рабство – рабство музыки. И не той, которой уже восхищаются, знают её, а той, которая только рождается. Нужно было, чтобы было тихо в доме, чтобы вовремя был готов обед, нужно было выслушивать все планы, каждая новая мелодия проходила через мои уши. Я была инородным телом в школе, попадала в чуждый мне мир. Дома же у нас было что-то вроде штаба от искусства. Собирались поэты, композиторы, певцы и музыканты, драматурги.

Иногда устраивали настоящие художественные советы. На одном из них, например, присутствовали: Степан Широбоков, Владимир Семакин, от министерства культуры Валентин Иванов, покойный Покчи-Петров, Герман Корепанов, от театра режиссёр Геннадий Веретенников. Обсуждали пьесу Степана Широбокова «Если нет любви».

Постоянными посетителями были самодеятельные композиторы, городские и приезжие: Сутягин А., Рогачёв В., Дряхлов, Матвеев, Шкляев, Новожилов, Устюжанин, Выходцев и др. Постоянно бывали поэты Владимир Семакин (это единственный друг Германа, не связанный с ним по работе), Степан Широбоков, Покчи-Петров, Сабитов, Зорин, Лужанин. Бывали Вотяков и Перевощиков, драматург В. Садовников и Л. Перевощиков, певцы Григорий Иванович Титов и Н. Зубков, Галасеева, Пахомова, Суворова Маргарита (бывшая Харина), артисты Рябов В., Василий Перевощиков, Бакишева, Кудрявцев и др., музыканты, оркестранты… Одним словом, доходило до 15 человек в день. Я успевала только открывать дверь. Этих людей я любила. Всегда творческая обстановка, всегда споры – люди собирались с разными взглядами, вкусами».

Когда папа умер (13.04.1985 года), мамина жизнь действительно закончилась, хоть и прожила она после этого ещё двадцать шесть лет. Так и не смогла она смириться с безвременной кончиной мужа. Одно её радовало: что не увидел Герман всех ужасов перестроечного времени и беспредела 90-х. Несмотря на нелёгкую жизнь, на переживания из-за репрессированного отца, Герман Афанасьевич искренне верил в коммунистические идеалы. Мама называла его «беспартийным коммунистом». И я даже предположить не берусь, как бы подействовал на него развал Советского Союза и очередная борьба с нищетой, когда порой нам в прямом смысле есть было нечего. Возможно, он бы не пережил этого времени.

Но всё это будет позже. А сейчас вернёмся в 50-е годы ХХ века.

Когда Герман, наконец, решился взяться за оперу, именно его жена нашла подходящий сюжет: повесть Ф. Кедрова «Катя». И она же уговорила одного из режиссёров Ижевской студии телевидения, где она тогда работала, бывшего актёра Русского драмтеатра, взяться за либретто. Но Александр Симонов не был профессиональным либреттистом, поэтому работа над оперой шла сложно. Композитор и либреттист много спорили, обсуждая и сюжет, и каждую сцену. Имя главной героини показалось неудобным для пения, поэтому его сменили на Наталь. Совместно продумывались диалоги, характеры персонажей. Активно участвовала в обсуждениях и Людмила Николаевна. Опыт этой работы потом помог ей в создании либретто ко второй опере Германа Афанасьевича – «Мятеж».

Дело осложнялось ещё и тем, что в успех их начинания мало кто верил. Музыкальная культура Удмуртии в середине ХХ века была, по большей части, на уровне самодеятельности. Профессиональными композиторами были москвич Д. С. Васильев-Буглай и ленинградец Н. М. Греховодов, приехавшие в Удмуртию для изучения местного фольклора. А своих, «доморощенных», композиторов не было.

Д. С. Васильев-Буглай сделал многое для развития культуры Удмуртии, но «закрепить» это не успел, прожил в Ижевске всего два года. А вот о Николае Максимовиче Греховодове можно было бы написать отдельную статью. Приехав в Удмуртию в фольклорную экспедицию на три года перед самой войной, он сперва не смог уехать из-за осады Ленинграда, а потом, выяснив, что дом его разбомбили и возвращаться ему, по сути, некуда, так и остался в Ижевске, ставшим ему родным. Работал музыкальным руководителем и дирижёром Удмуртского драматического театра, преподавал в музыкальном училище и детской музыкальной школе. Писал музыку к спектаклям, ездил в фольклорные экспедиции, делал обработки народных песен.

Николай Максимович оказал большое влияние на становление Германа Афанасьевича как музыканта и композитора, был его первым учителем. Дружба их продолжалась до последних дней Н. М. Греховодова, умершего в 1971 году. Герман Афанасьевич говорил о нём: «Николай Максимович был моим первым наставником по композиции. И в годы ученичества, и в дальнейшем, на протяжении многих лет, почти все свои сочинения я старался показать в первую очередь ему». И Греховодов поддерживал стремление композитора написать оперу на национальный сюжет.

А вот министр культуры впрямую заявил Герману Афанасьевичу: «Для кого пишешь оперу? Никому она не нужна. Удмуртский народ не дорос до оперы» (из воспоминаний Л. Н. Корепановой).

Но были люди, которых идея увлекла. В Удмуртский театр приехал новый дирижёр – Глеб Николаевич Бехтерев, который, познакомившись с музыкой Германа Афанасьевича, на всю жизнь её полюбил и потом много лет исполнял его произведения во всех концертах. Директор театра тоже горячо поддержал композитора. И работа закипела.

События, описанные в опере, охватывают период с 1913 по 1917 годы. Первая мировая война, революционные события показаны через призму их восприятия жителями небольшого удмуртского села, и эти события накладывают трагический отпечаток на судьбы героев оперы – девушки-сироты Наталь и крестьянского паренька Максима. Наталь и Максим любят друг друга, проносят свою любовь через множество испытаний, но им не суждено быть вместе: спасая любимого, Наталь гибнет от руки кулака Педора.

Премьера оперы должна была состояться в ноябре 1960 года, перед годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции (этот праздник отмечался 7 ноября). Но, когда почти всё уже было готово, партии выучены, костюмы пошиты, декорации изготовлены, обком КПСС внезапно очнулся и строго спросил: а почему национальная удмуртская опера поётся на русском языке? Премьера должна быть на удмуртском!

И началось что-то невероятное. Симонов помочь ничем не мог, удмуртского языка он не знал, поэтому из Дебёс, где он тогда жил, срочно приехал Степан Широбоков – замечательный поэт и друг Германа Афанасьевича, чтобы перевести либретто на удмуртский язык. А это была невероятно сложная задача. Требовалось сохранить и смысл, и ритм текста, да ещё написать его в стихотворной форме.